Хронограф особого состава Феодора Петрова

Автор: Яковлев В.В.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Историография, источниковедение и методы исторического исследования

Статья в выпуске: 8 т.45, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу практически не изученного и малоизвестного исторического сочинения конца XVII - начала XVIII века - Хронографа особого состава, составителем которого был ярославский священник Феодор Петров. Хронограф открывается предисловием самого Петрова и молитвой, вероятно, написанной им же. Далее следует пространная компиляция, включающая ветхозаветные тексты (кроме Псалтири), соответствующие Острожской Библии 1581 года, заимствования из Русского Хронографа (редакции 1512 и 1617 годов), отрывки из Синопсиса, «Келейного летописца» Дмитрия Ростовского, ряд оригинальных известий. Последние касаются в основном местных, ярославских событий. В частности, только здесь содержится сообщение об участии в строительстве Владимирского Успенского собора иноземных мастеров. Кроме Хронографа сборник содержит выписки из различных сочинений - Степенной книги, Месяцеслова, Хождения Зосимы в Иерусалим, пасхалию и добавления из Великого Зерцала, Космографии и мн. др. (всего им было использовано не менее 100 источников), встречаются отсылки и к иностранным книгам. Сочинение иллюстрировано гравюрами (русскими и западноевропейскими), некоторые из них раскрашены от руки, вырезанными из книг заставками, орнаментом и др. Часть рукописи была создана в последней четверти XVII века, вероятно, предшественником Петрова, основная часть работы которого приходилась на начало XVIII столетия и была завершена в 1720 году. При этом события царствования Петра Первого, современником которых был Петров, нашли свое отражение в сочинении очень кратко. Хронограф представляет интерес как свидетельство творческого и заинтересованного отношения к древней русской истории и литературе провинциального священника, демонстрирует широту его взглядов и интересов, кругозор, стремление обозначить свою позицию и мнение о прочитанном. Особое значение имеет то обстоятельство, что сохранилась авторская рукопись. Это позволяет произвести детальный, в том числе и историко-текстологический, анализ этого любопытного сочинения петровского времени.

Хронограф особого состава, феодор петров, русские летописи, петр первый, владимирский успенский собор, ярославская книжность

Короткий адрес: https://sciup.org/147242350

IDR: 147242350 | УДК: 930.2 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.975

Текст научной статьи Хронограф особого состава Феодора Петрова

Хронограф особого состава («Книга глаголемая Гранограф, рекше начало писменем царских родов. От многих летописец. Прежде от бытия о сотворении мира от книг моисеевых, и от Исуса Наввина, и судей июдейских. И о четырех царствах. Таже и о асириских ца-рех, и о александрия, и о римских царех, елли-нех и благочестивых. И от русских летописец, сербских и болгарских») сохранился в составе обширного рукописного сборника конца XVII – начала XVIII века. Владелец рукописи и автор этой компиляции – ярославский священник Фе- одор Петров (имел прозвище Рак, происхождение которого пока остается невыясненным). Служил он в небольшой ярославской приходской церкви Николая Чудотворца в Рубленом Городе (вар.: церковь Никола Рубленый Город, церковь Николы Рубленого), построенной в 1695 году. Вероятно, именно здесь и велась работа над Хронографом. Примечательно, что столь обширный памятник был создан именно в Ярославле, сохранявшем многовековые традиции книгопи-сания (подробнее о литературных памятниках ярославского и ростовского происхождения, их описание и изучение см., например: [3], [4], [5],

[9]). Рукопись хранится в Российской национальной библиотеке (РНБ, F.IV.679). Хронограф не опубликован и практически не привлекал внимания исследователей.

В библиотеку рукопись поступила в конце XIX века1, где на нее обратил внимание А. Ф. Бычков, опубликовавший несколько известий, имеющих отношение к истории Ярославля2. Длительное время на Хронограф исследователи не обращали внимания, за исключением Н. Н. Воронина, который в своем фундаментальном труде, посвященном зодчеству Северо-Восточной Руси, сослался на одно из известий, опубликованное А. Ф. Бычковым [1: 340, 353]. Дальнейшее его изучение связано с автором настоящей статьи [11: 104–105], [12].

СОСТАВ ХРОНОГРАФА

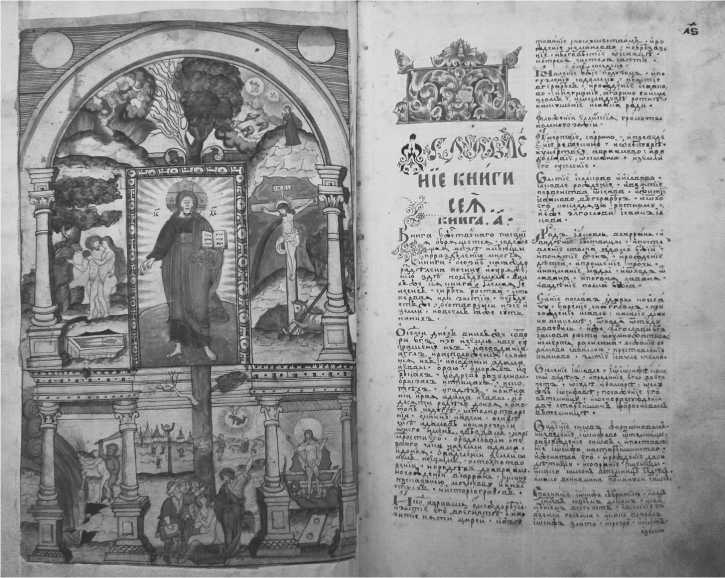

Хронограф включен в большой сборник (646 л.), в его создании принимали участие не менее двух человек (рис. 1). Один работал в конце XVII века, ему принадлежит основной текст Хронографа, доведенный до венчания на царство Алексея Михайловича, после которого следуют краткие известия о его смерти и венчании на царство Феодора Алексеевича3. Эта часть написана полууставом в два столбца. Второй, а именно Ф. Петров, работал уже в начале XVIII века, он написал к ней обширное предисловие, внес в рукопись многочисленные уточнения и дополнения, а также украсил ее заставками и рисунками. Они написаны уже другим почерком – скорописью первой четверти XVIII века.

Рис. 1. Хронограф Феодора Петрова (Рукопись РНБ, F.IV.679). Фото В. В. Яковлева

-

Figure 1. Chronograph by Feodor Petrov (manuscript from the National Library of Russia, F.IV.679). Photo by V. V. Yakovlev

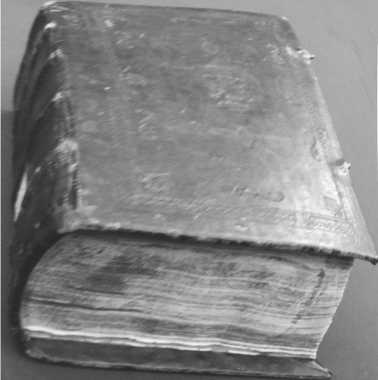

Работа над Хронографом была завершена в 1720 году, эта дата отмечена Петровым на своеобразном титульном листе (рис. 2), представляющем собой лист печатной гравюры, на которой им было приписано:

«Во имя Отца и сына и Святаго Духа. Написася сия книга Хронограф в лето 1720.

Написася сия книга глаголемая Хронограф во граде Ярославле в рубленом граде, церкви святаго Николая Чюдотворца священником Феодором Петровым, прозванием Рак, в лето по Рождестве Христове 1720»4.

Рис. 2. Титульный лист с автографом Феодора Петрова. Фото В. В. Яковлева

-

Figure 2. Title page with Feodor Petrov’s autograph. Photo by V. V. Yakovlev

В дальнейшем в текст вносились отдельные дополнения. Рассказывают они о событиях царствования Петра Первого, однако отсутствует известие о смерти императора, поскольку приводятся сведения только за 1721–1722 годы. Также в списке патриархов после упоминания о смерти последнего патриарха досинодально-го периода Адриана отмечается: «после сего не бысть патриарха, но бысть правителством преосвященный Стефан митрополит рязанский и муромский»5. Стефан ушел на покой в 1721 году, а умер в 1722-м, что Петровым отмечено не было. Сохранилась также хронологическая выкладка, датируемая 1723 годом и принадлежащая, вероятно, не Петрову:

«Числится сей год от Рождества Христова 1723 год.

От сотворения мира по греческим хронографам 7231 год.

От корования (так! – В. Я. ) его величества Петра Великаго императора и самодержца всероссийскаго 41 лет.

От рождения внука его величества великаго князя Петра 8 лето.

От зачатия флота российскаго 26 лето.

От виктории, полученныя над свейским королем Каролусом вторым надесять под Полтавою 14 год»6.

Все это позволяет предположить, что окончательное завершение работы над Хронографом приходится на 1721–1722 годы. В дальнейшем рукопись перешла к другим владельцам, о чем сохранились владельческие записи: «Василия Порфирьева сына Еремина», который 20 января 1736 года продал ее за 20 рублей «Александру Феодорову сыну Юдинскому»7, имеются и более поздние пометки (1740, 1745 годы).

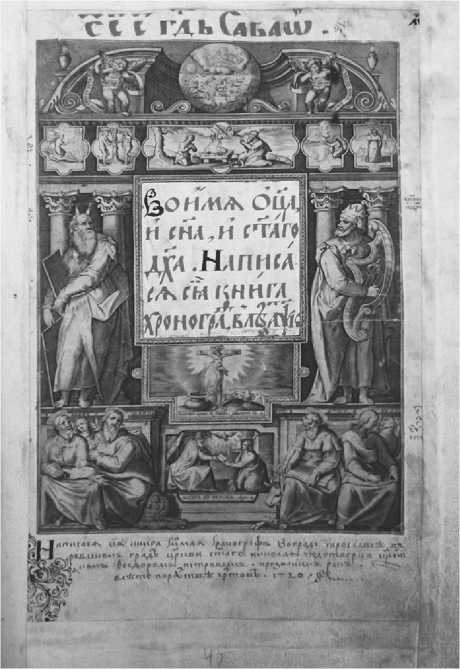

Хронограф открывается содержательным сочинением самого Петрова «Предисловие к благоверному и православному всякого чина, возраста же и сана читателеви», которое имеет три эпиграфа (цитаты из Евангелия) (рис. 3):

«Испытайте писания, яко вы мните в них имети живот вечный. И та суть свидетельствующа о мне», «Мно-гии вместити, да вместит», «Не всяк глаголяй ми Господи Господи (так! – В. Я. ), внидет в царство небесное, но творяй волю отца моего, иже есть на небесех»), нач.: «Сия три кормилца корабля Христова, о благочестивый читатель, пускающеся на море неизследимыя пучины божественных и всесветлых обоего завета писании, потреба в мысленных руках опасно и крепко содержа-ти и невещественными зеницами непомизая назирати. Да коеждо от них настоящее настоящее себе строение неизменно содержит. Хощем ли избавитися треволнения, противных ветров, еретическаго ухищрения, самомни-тельныя прелести антихристова действа, нерадения же и небрежения со унынием, свободитися самоволнаго недуга и достигнути в пристанище горняго Иерусалима, молящеся прилежно морем и ветры обладающему. Аминь»8.

Вероятно, принадлежит Петрову и молитва, завершающая предисловие:

(нач.: «Боже Отче вседержителю, превечный, пре-безначалный и всесилный. Един имеяй бессмертие и во свете живый не приступней, ведый вся прежде бытия его, всяческая бо сам твориши, яко же хощеши словом повеления твоего. Ты веси Господи Боже мой един, сведый сердечная, яко в твое пресвятое имя умыслих и начах сие пречестное дело, его же ныне твоего мило-сердиа благоволением и щедротами, сподобихся видети совершение»)9.

Далее следует посвящение Петру Первому:

(«Божиею милостию пресветлейшему и великодер-жавнейшему государю царю и великому князю Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу и многих государств и земель восточных и западных и северных отчичу и дедичу и наследнику и государю и обладателю Богом дарованному боговенчанному и Богом соблюдаемому единому во всей подсолнечной истинно кафолическою верою и благочестием пресветло сияющему, православному монарсе ваше-

Рис. 3. Предисловие Феодора Петрова. Фото В. В. Яковлева

Figure 3. Preface by Feodor Petrov. Photo by V. V. Yakovlev му царскому пресветлому величеству и преодоленныя над всеми врагами победы и мирнаго в державе царской монаршей правления от царя царствующих и господа господьствующих, всеусердно непрестанно молим»10.

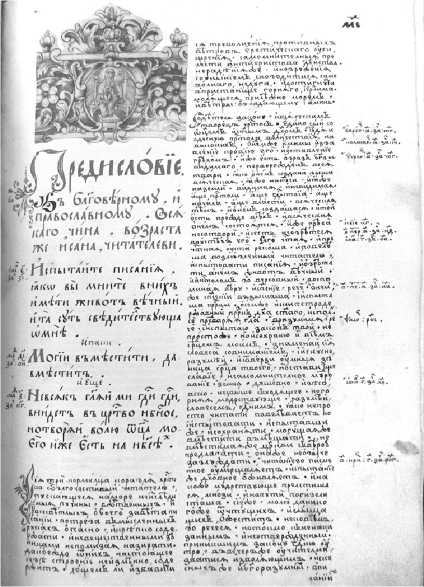

В сочинении два оглавления. Текст собственно Хронографа предваряет обширное оглавление («Оглавление книги сия»), которое содержит упоминание о 50 книгах, часть из которых делится на главы (отдельные книги имеют до 50 глав), которые, в свою очередь, содержат более детальную характеристику11. Также в конце добавлены ссылки на материалы вне обозначения книг и глав («Сказание о святем граде Иерусалиме странника Даниила», «Краткое изявление о крузе земном», Месяцеслов и др.) (рис. 4). Имеется также краткое оглавление («Последует сице рядовый чин, его же содержит книга сия»), из-за нехватки места полностью разместить которое не получилось, поэтому Петров добавил в самом конце: «И прочее потом зри по оглавлению»12.

Хронограф представляет собой пространную компиляцию, включающую ветхозаветные тексты (кроме Псалтири), соответствующие Острож-ской Библии 1581 года, заимствования из Русского Хронографа (редакции 1512 и 1617 годов), отрывки из Синопсиса, «Келейного летописца» Дмитрия Ростовского и др. (всего более 20 источников), а также ряд оригинальных известий.

Рис. 4. Оглавление Хронографа («Оглавление книги сия»). Фото В. В. Яковлева

Figure 4. Table of contents of the Chronograph (“Table of contents of this book”). Photo by V. V. Yakovlev

Кроме собственно Хронографа сборник содержит многочисленные выписки и добавления из различных сочинений – Степенной книги, Месяцеслова, Хождения Зосимы в Иерусалим, Пасхалии, Великого Зерцала, Космографии, Ключа разумения, О размещении языков, Диалектики, Иосифа Флавия, Вруцелето, печатных документов петровского времени (реляции о военных действиях, Ведомости, письма), встречаются ссылки на только что опубликованные книги (например, на «Феатрон, или Позор исторический», латинский перевод которого, осуществленный Гавриилом Бужинским, был издан в Петербурге в 1720 году) и на иностранные книги («Книга же оная греческим и латинским диалектом печатана в Парисии» и рядом на полях было добавлено: «В Париже в лето 1647»)13 и мн. др. Всего было использовано более 70 источников.

Включено в сборник и подробное Сказание о папах римских, доведенное до Климента Х (1670 год). Написано оно разными почерками, в том числе и самого Петрова, и содержит непритязательные характеристики римских понтификов, напр.:

«Тако сего века на епископство римское произыдоша человецы чудовищныи, житием мерзостнейшии, нравами беззаконнейшии и по всему смраднейшии», «Века 11 папы римстии. Яко же века 10 многии папы были блуд- ники, тако сего века многии быша волхвы», «Александр 6 или Родерик Боргиа, Каликста 3 внук, чюдови-ще от блуда на пагубу Италии рожденное и с демоном согласившееся»14.

Интересовался Петров и астрономией – им были включены «Имена по гречески и римски седми планет, яже показуют и седмичныя дни. Знаки и имена двунадесяти зодии»:

(прим.: «…астрономы и астрологи глаголяще, что весна бывает, егда солнце от 1 дне Овна движется до перваго дне Рака; лето – егда солнце от 1 дне Рака до перваго дне движется Весов; осень – егда от перваго дне Весов до 1 Козерога; зима – егда от 1 дне Козерога до перваго Овна»)15.

Рукопись иллюстрирована цветными рисунками, изображающими шесть дней творения мира, события из жизни Адама и Евы, мифических животных, 10 гравюрами, в том числе с текстами на французском языке, заимствованными из различных печатных книг и частично раскрашенными от руки, а также украшена печатными заставками и орнаментами.

По всей рукописи содержатся пометки и замечания Петрова к тем или иным текстам, которые привлекли его внимание. Иногда он дает и свои характеристики прочитанному и даже вступает в спор. Например, в книге Иезекииля его предшественником были подчеркнуты следующие слова: «и вина да не пиет всяк жрец, егда входит в утрени двор» и рядом на полях отмечено: «попам вина не пити». Петров с явным раздражением вступает с ним в полемику и дополняет эту фразу: «Да зри, слепец, когда не пити. Вот когда: егда входит в утренний двор, и то не попам, а жрецам сказано»16.

При этом события царствования Петра Первого, современником которого был Петров, изложены весьма неполно. Хотя это время и было выделено им особым заголовком («Царство бла-гочестивеиших великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всея великия и малыя и белыя России самодержцев»17), о многих важных событиях не сказано вовсе ничего или в виде наброска с пропусками для проставления в дальнейшем дат, которые так и остались незаполненными, а хронология доведена лишь до 1717 года. Например:

«В лето (оставлено место. – В. Я. ) сочетася честным браком благочестивый государь царь и великий князь Петр Алексеевич всея Росии самодержец, взял дщерь боярина Феодора Аврамовича Лопухина Евдокию Федоровну благоверную царицу.

В лето (оставлено место. – В. Я. ) родися благочестивому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу благоверный царевич Алексий Петрович.

В лето 7207-м году царского величества царица Евдокия в Суздале в Покровском девичье монастыре по-стриглася и наречено имя ей Елена.

В лето 1705 благочестивый государь царь и великий князь Петр Алексеевич всея великия и малыя и белыя Росси самодержец сочетася вторым браком, поя государыню царицу Екатерину Алексеевну рода не-мецкаго, прия святое крещение, еиже от святые купели восприимии бысть царевич Алексей Петрович.

В лето (оставлено место. – В. Я. ) родися благочестивому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу благородный царевич Петр Петрович (рядом позже приписано – 1717. – В. Я. )»18.

Часть дат почему-то так и не была вписана, хотя уточнить их было совсем не трудно; имеются и ошибки: женился Петр на Екатерине не в 1705 году, а гораздо позже (официальное венчание состоялось в 1712 году), а Петр Петрович родился в 1715 году, а не в 1717-м.

Да и события Северной войны, имеющие заголовок «Как началося воинское дело у благоче-стиваго государя нашего царя и великаго князя Петра Алексеевича всея великия и малыя и бе-лыя России самодержца со швецким королем Каролусом 12»19, освещаются весьма скудно и неравномерно.

Подробно рассказывается лишь о Полтавской битве. Уже после создания сборника, через год, было добавлено подробное сообщение о торжестве в Петербурге по случаю Ништадт- ского мира и принятии Петром титула, основанное на сообщении Ведомостей, с любопытной отметкой: «Печатана в Санкт-Питербурхе 4 сентября, а в Ярославле получена 15 того же сентября 1721 году»20. После подробного описания поездок Петра по городу и молебна в Троицкой церкви упоминается:

«Его величество изволил идтить на пристань, на которой было поставлено в два ряда во многих полубочках вино. Царское величество изволил стать на место и почерпнул ковшичек вина, изволил снять картуз и сказывал народу гласно: “21 год какая жестокая была война, а ныне даровал Бог неслыханной мир” и изволил сказать: “здравствуйте все православные христиане” и скушал вино. Потом весь народ во все многократно голосы кричали: “радуйся царь государь, здравствуй царь государь”».

Далее следует рассказ о принятии Петром титула «Отца Отечества, императора всероссий-скаго»:

«Того же году октября в 22 день по совету в сенате обще с духовным синодом имянем всего российскаго народа просить его царское величество, чтоб позволил принять от них тито по примеру других: Отца Отечества, императора всероссийскаго. И его величество на то прошение склонися, повеле тако бытии»21.

Впрочем, подобный подход к освещению событий петровского времени характерен и для других летописцев того времени. Например, практически одновременно с Петровым (в 1716 – начале 1720-х годов) в Новгороде создается Новгородская Погодинская летопись, в которой ситуация с изложением петровского правления точно такая же22 [10: 291–292]. Связано это в первую очередь с источниками. Привычных не хватало, а новые (Ведомости, печатные реляции, переводная литература и т. п.) были не всегда доступны, непривычны, да и форма изложения в них также не позволяла буквально их переписывать (чем обычно и занимались составители летописей), требовалось как-то приспосабливать их к устоявшейся традиции изложения, что далеко не всегда получалось.

В результате события царствования Петра летописцы, которые были их современниками, излагали, как правило, чрезвычайно кратко, во многих случаях остается неотмеченной конкретная дата тех или иных событий – для них оставляется место, которое при дальнейшем переписывании так и остается незаполненным. Очевидно, что события развивались стремительно, их было так много и часто они были настолько необычными, а порой просто непонятными летописцу, что их осмысление и изложение требовало не столько времени, сколько изменений в подходах к изложению и самой форме летописного повествования. Уже трудно было излагать текущие события так, как это делалось ранее [14]. При этом сведения иного, более привычного характера (строительство храмов и монастырей, чудеса, перенесение икон, воздвижение на престол церковных иерархов, их смерть, стихийные бедствия, пожары, события местного значения и т. п.) приводились совершенно свободно и без всяких проблем излагались в привычной для летописца форме в течение всего XVIII века.

Свою роль в этом сыграло и то обстоятельство, что именно в XVIII веке начинается серьезное изучение отечественной истории, появляются первые исследовательские работы, проводится анализ летописных текстов, закладываются основы критического их изучения и пр. Признать, что исследователи этого периода являются и современниками составления летописей, которые воспринимались как произведения далекого прошлого, было сложно. На подобное творчество порой просто не обращали внимания, отказывая летописям в праве на существование в это время [13].

Определенный интерес представляют сообщения, касающиеся местных, ярославских событий. В частности, только здесь содержится известие о перенесении «железной стрелы» Андрея Бого-любского из Владимирского Успенского собора в ярославский Спасо-Преображенский монастырь. Оно сопровождается любопытными сведениями об участии в строительстве Успенского собора иноземных мастеров, приглашенных Андреем Боголюбским. Отрывочные упоминания об этом сохранились в ряде источников и уже давно привлекают внимание исследователей.

«О князе Изяславе.

Сей благоверный велики князь Изяслав Андреевич первый сын святаго благовернаго великаго князя Андрея Георгиевича Боголюбскаго, кротий и смыслен-ный и храбрый. Повествуют о нем тако летописцы. Егда отец его великий князь Андрей Георгиевич созидая соборную церковь Пречистыя Богородицы златоверхия и виде сие здание со усердием наипаче о строении промышляя, и собра многих иных стран великих храбрых 12 человек каменноделцов силных, богатырей мудрых и с ими людми сия великая церковь соборная устроися к совершению. Таже своему мужеству на сопротивных устрои себе самострелныя оружия стрелы железныя великия и яко же и ныне в соборной церкви обретаются и до днесь видимое всеми и потом многия мужества показал и преставися в лето 6672 месяца септеврия в 28 день и плакася о нем отец его великий князь Андрей Георгиевич и брат его Мстислав великим плачем и положиша тело его зде в славном граде Владимире в соборной церкви Пречистыя Богородицы златоверховой на сем месте.

7206 октября в 3 день Спасова монастыря ярослав-скаго архимандрит Иосиф принял против своего челобитья в Володимире Успения Пресвятыя Богородицы у протопопа Григория Гаврилова железную стрелу ве-ликаго князя Андрея с чады в Спасов монастырь в церковь божию в Ярославль. В похвалу великаго князя Феодора с чады смоленских и ярославских чудотворцев, сродича его Андрея Боголюбского с чады, понеже великий князь Феодор Ростиславич с чады девятой степению от великаго князя Владимира киевскаго всея Росии»23.

На это сообщение обратил внимание Н. Н. Воронин, отметив, что «позднее происхождение сборника, содержащего данную легенду, отнюдь не определяет позднего происхождения самой легенды». Он, в отличие от других исследователей, особое внимание уделяет не столько рассказу о пришлых мастерах-каменодельцах, сколько другому обстоятельству:

«Для нас в данной легенда об Успенском монастыре существенно указание, что, выражаясь языком позднейшего времени, “предстателем” у постройки или “приставником над делатели” был непосредственно член княжеского дома» [1: 340] (см. также: [2]).

Упоминал о присланных Фридрихом Барбароссой строителях и В. Н. Татищев.

«Мастеры же присланы от императора Фридерика Перваго, с которым Андрей в дружбе был…» [8: 244– 245].

«В то же время Андрей, князь великий, достроил во Владимире белоруском церковь святыя Богородицы каменную… По снисканию бо его даде ему Бог мастеров для строения онаго и из иных земель, которые строили и украсили ее паче всех церквей» [8: 253, 295].

Достоверность известий Татищева неоднократно подвергалась исследователями сомнению, в том числе и в данном случае. Однако нахождение подобного рассказа в Хронографе Петрова, созданного раньше, чем сочинение Татищева, как минимум позволяет говорить о том, что он это сообщение не выдумал, а действительно воспользовался данной легендой в каком-то источнике. На это указывает и то обстоятельство, что сообщение было известно В. И. Доброхотову еще в первой половине XIX века по «старинной рукописи, в которой описываются жизнь и деяния великих князей, погребенных в Успенском соборе»24. Приведенный им текст практически полностью совпадает с Хронографом Петрова, но это не может быть он, так как у Петрова отсутствуют сведения о погребении князей в Успенском соборе. Поскольку в источнике, которым пользовался Доброхотов, нет упоминания о перенесении железной стрелы в 1698 году, можно предположить, что он был создан до этого года, а следовательно, и до внесения данной информации в Хронограф.

На основе имеющихся данных невозможно однозначно ответить на вопрос о достоверности данного сообщения. С одной стороны, обращают на себя внимание явно легендарные и даже фольклорные мотивы (упоминание о «великих храбрых 12 человек каменноделцов сил-ных, богатырей мудрых»), нашедшие отражение и в аналогичных известиях. Например, в рассказах о строительстве Успенской церкви Киево-Печерского монастыря двенадцатью греками, при этом в Киево-Печерском Патерике, который подробно сообщает об этом, точное число мастеров не указывается, но эта цифра настолько стала общепринятой, что день памяти «12 греков, строителей соборной Успенской церкви КиевоПечерской лавры, чьи имен ведает только Господь» отмечается Русской православной церковью 14 (27) февраля. С другой стороны, нельзя исключать, что какие-то отголоски более ранних сведений могли найти здесь свое отражение. Примечательно, что проведенные в 2015 году археологические раскопки в Боголюбово (Институт археологии РАН) позволили обнаружить остатки романского портала храма XII века, украшенного белокаменной резьбой, и базы колонн рядом с ним, это позволило предположить, что в работе над храмом принимали участие итальянские мастера.

Что касается железной стрелы, то она, как и несколько других, хранилась в Успенском соборе во Владимире при замурованной гробнице князя Изяслава Андреевича и была почитаема как прихожанами, так и паломниками. Летописец Владимирского собора («Выписано из летописца о поставлении града Владимира и церкви собор-ныя») второй половины XVII века сообщает: «В Володимире ж в соборной церкве стрелы железные: стреле с томаром весу 7 гривенок, а стреле ж с перьем 5 гривенок весу»25. Вне связи с князем Изяславом Андреевичем стрелы упоминаются в Описании Владимирского Успенского собора, сохранившемся в рукописи XVII века: «В той же велицей церкви стрелы железные с томары и пе-рьем. С томаром стреле весу по семи гривенок, с перьем весу по пяти гривенок»26 (о стрелах см. также [6]). В настоящее время одна из этих стрел хранится в петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Среди других ярославских известий можно отметить подробное изложение обстоятельств эпидемии чумы, охватившей в 1654–1655 годах практически всю Центральную Россию. Заметка, датированная 7163 годом, рассказывает о том, что при Алексее Михайловиче и патриархе Ни- коне был создан образ «распеншагося» на животворящем кресте Христа по повелению митрополита ростовского и ярославского Ионы, и был он «поставлен прямо граду Ярославлю вместо богоспасителнаго забрала и щита, да не наи-дет на люди тлетворный ветр, того ради сим изображением». Затем приводится молитва и обращение о защите с заключением: «…скоро тогда по стране нашей смертоносная язва преста и ве-лие благоденствие и тишина наста». И только далее следует разъяснение о том, что было моровое поветрие в 7163 году: «..а мерли знаменем болезни морущии множество людей, и едва десятая часть оста»27.

Отдельного изучения заслуживает «Сказание вкратце о новом девичье монастыре, что в Ярославле в остроге болшой осыпи и о чю-дотворном образе пречистыя Богородицы список с казанскаго»28. Оно было создано в начале XVII века и рассказывает о событиях Смутного времени, появлении в Ярославле иконы Казанской Богоматери, безуспешной попытке взятия интервентами Рубленого города, где находилась икона, и о строительстве здесь церкви. Включение этого Сказания не было случайным – ведь и Петров служил в Рубленом городе, для него эти события были близки не только по духу, но и по месту. Примечательно, что исследователи, занимавшиеся изучением Сказания, отмечали, что автором был приходской священник, хорошо знакомый с местной топографией. В целом можно сказать, что Сказание представляет собой историческую повесть с явными признаками летописной традиции и содержит оригинальные известия, посвященные ярославской истории [7].

Однако география материалов Хронографа не ограничивается только ярославскими событиями. В него включены, например, письмо архимандрита Соловецкого монастыря Фирса архиепископу Холмогорскому и Важескому Афанасию от 29 сентября 1701 года («В лето 1701 сентября в двадесять девятый день. К преосвященному Афанасию архиепископу колмогорскому и ва-жескому писали соловецкаго монастыря архимандрит Фирс с братьею») с рассказом о буре и тех разрушениях в монастыре, которые она причинила; подробный рассказ о посещении Соловков Петром Алексеевичем в 1694 году [15]; «Послание к государю к Костроме с молением о наречении его царском»; рассказ об одном из первых расколоучителей Капитоне и др. Приводятся даже статистические сведения по состоянию на 1702 год, посвященные храмам и монастырям различных епархий:

«По описанию в царствующем граде Москве, в Кремле, и в Китае, и в Белом, и за Земляным городом 15 соборов, 29 манастырей мужеских и девичьих, 425 церквей приходских, у них 289 пределов каменных, в том числе 29 церквей деревянных, у них 7 пределов.

Во области святейшаго патриарха в Москве и в горо-дех и в уездах всего 3750 церквей.

Архиерейския степени митрополитов.

-

1. Киевский. У него во области церквей (нет цифры. – В. Я. ).

-

2. Новгородцкий. У него во области церквей 1017.

-

3. Казанской – 298 церквей.

-

4. Астраханской (нет цифры. – В. Я. ).

-

5. Сибирской – 150 церквей.

-

6. Ростовской – 721 церковь.

-

7. Псковской – 159 церквей.

-

8. Смоленской – 171 церковь.

-

9. Сарский и Подонский – 555 церквей.

-

10. Нижегородский – 378 церквей.

-

11. Рязанский – 955 церквей.

-

12. Белогородский – 532 церкви.

-

13. Суздальский – 402 церкви.

Архиепископы

-

1. Черниговский (нет цифры. – В. Я. ).

-

2. Коломенский – 558 церквей.

-

3. Тверский – 258 церквей.

-

4. Вологоцкий – 500 церквей.

-

5. Колмогорский – 254 церкви.

-

6. Вятский – 151 церковь.

-

7. Устюжский – 277 церкви.

Епископы

-

1. Танбовский (так! – В. Я. ) – 168 церквей.

-

2. Воронежский – 152 церкви»29.

ВЫВОДЫ

Подводя итог предварительного изучения Хронографа, подчеркнем, что он представляет большой интерес не только благодаря значительному объему информации и творческой работе над большим количеством источников (более 100), но и как свидетельство заинтересованного отношения к древней русской истории и литературе провинциального священника. Сочинение демонстрирует широту его взглядов, кругозор, стремление обозначить свою позицию и даже высказать мнение о прочитанном. Особое значение имеет то обстоятельство, что сохранилась авторская рукопись. Это позволяет произвести детальный, в том числе и текстологический, анализ этого любопытного памятника петровского времени. Отметим, что подобные сочинения редко содержат какие-либо уникальные или малоизвестные факты. Их следует рассматривать, с одной стороны, как памятники XVIII века, с другой – как завершающий этап древнерусской летописной традиции, они являются своеобразным связующим звеном между многовековой традицией и историографией нового времени. Хронограф Феодора Петрова является в этом отношении очень интересным и содержательным источником, требующим дальнейшего исследования.

Список литературы Хронограф особого состава Феодора Петрова

- Отчет имп. Публичной библиотеки за 1887 г. СПб., 1890. С. 149-164.

- Заметка о хронографе ярославского священника Феодора Петрова. Сообщ. А. Ф. Бычков // Труды Ярославской губернской ученой архивной комиссии. М., 1890. Вып. 1. С. 3-15.

- РНБ. Б.Г^679. Л. 60-579.

- РНБ. И^679. Л. 40.

- РНБ. И^679. Л. 23.

- РНБ. И^679. Л. 20.

- РНБ. И^679. Л. 1.

- РНБ. И^679. Л. 50-51 об.

- РНБ. И^679. Л. 52.

- РНБ. И^679. Л. 53.

- РНБ. И^679. Л. 40-49 об.

- РНБ. И^679. Л. 52 об.

- РНБ. И^679. Л. 31.

- РНБ. И^679. Л. 433-435 об.

- РНБ. И^679. Л. 20.

- РНБ. И^679. Л. 377.

- РНБ. И^679. Л. 624-630.

- РНБ. И^679. Л. 624.

- РНБ. И^679. Л. 624 об.

- РНБ. И^679. Л. 628.

- РНБ. И^679. Л. 628.

- Яковлев В. В. Новгородское летописание XVII века: Дис. ... канд. ист. наук. СПб., 1997. С. 87-93.

- РНБ. И^679. Л. 646.

- Доброхотов В. И. Памятники древности во Владимире Кляземском. М., 1849. С. 95.

- Описание рукописей, содержащих летописные тексты (Материалы для полного собрания русских летописей). Вып. 1. Описал А. А. Шилов // Летопись занятий Императорской Археографической комиссии за 1909 г. Вып. 22. СПб., 1910. С. 68.

- Прот. Виноградов А. И. История кафедрального Успенского собора в губернском городе Владимире. Владимир, 1905. Приложение. С. 67.

- РНБ. F.IV.679. Л. 600.

- РНБ. F.IV.679. Л. 608-609 об.

- РНБ. F.IV.679. Л. 436.

- Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. Т. 1. XII столетие. 584 с.

- Заграевский С. В. Архитектор Фридриха Барбароссы // «Хвалам достойный...». Андрей Боголюб-ский в русской истории и культуре: Междунар. науч. конф. Владимир, 5-6 июля 2011 года. Владимир: Гос. Владимиро-Суздальский музей-заповедник, 2013. С. 184-195.

- Книжная культура Ярославского края: Материалы науч. конф. (Ярославль, 12-13 октября 2010 г.) / Под ред. Д. Ф. Полознева. Ярославль: ИПК «Конверсия» - Высшая школа бизнеса, 2011. 200 с.

- Книжные центры Древней Руси: Ростово-Ярославская земля. СПб.: Пушкинский Дом, 2022. 528 с.

- Синицы на Е. В. Книжные собрания Ростово-Ярославской епархии с древнейших времен до начала XX в. СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. 400 с.

- Сиренов А. В. Реликвии владимирских князей // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идее. Вып. 5. СПб.: Изд. Костромин К. А., 2016. С. 287-288.

- Солодкин Я. Г. «Сказание вкратце о новом девичье монастыре, что в Ярославле в остроге большой осыпи, и о чюдотворном образе пречистыя Богородица» // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. Вып. 3. Ч. 3. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. С. 383-385.

- Татищев В. Н. История Российская. Т. III. Часть вторая (вторая редакция). М.; Л.: Наука, 1964. 340 с.

- Федотова М. А. К вопросу о ростово-ярославских рукописных собраниях // Словесность и история. 2022. № 2. С. 153-176.

- Яковлев В. В. Летопись Новгородская Погодинская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. С. 291-292.

- Яковлев В. В. Феодор Петров (по прозвищу Рак) // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. Вып. 3. Ч. 4. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. С. 104-105.

- Яковлев В. В. О Хронографе особого состава Феодора Петрова (конец XVII в. - первая четверть XVIII в.) // XLV Международная филологическая конференция. 10-15 марта 2015 года. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2016. С. 68.

- Яковлев В. В. Погодинская летопись - памятник новгородского летописания XVIII века // Petra Philologica. Литературная культура России XVIII века. Вып. 6. СПб.: Нестор-история, 2015. С. 517-533.

- Яковлев В. В. Царствование Петра Первого в русских летописях // Петровское время в лицах - 2018. К 20-летию конференции «Петровское время в лицах» (1998-2018): Материалы науч. конф. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. С. 399-406.

- Яковлев В. В. Хронограф особого состава и русские летописи о поездке Петра I в Соловецкий монастырь в 1694 году // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2022. Т. 44, № 8. С. 91-96. DOI: 10.15393/uchz.art.2022.839