Хронологические комплексы поселения Анисимово 1: результаты спасательных раскопок 2023 года

Автор: Юракова А.Ю., Васютин С.А., Горлышкин Н.Е., Егорченко С.Е., Марочкин А.Г., Беляева Ю.С., Плац И.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлена общая характеристика разновременных материалов поселения Анисимово 1, полученных в процессе охранно-спасательных работ. Выделены хронологические комплексы эпох неолита /ранней бронзы, раннего развитого Средневековья, Нового и Новейшего времени. Археологически подтверждено предположение, сформированное по картографическим и письменным источникам, о том, что начиная с XVIII в. территория памятника входила в зону хозяйственной деятельности русской деревни Анисимовой, располагавшейся на противоположном берегу р. Ускат. При немногочисленности находок Нового времени, хронологическая принадлежность подтверждена находками сибирской монеты-«копейки» 1779 г. и бляхи конской упряжи с зубчатым краем. Материалы периода неолита /ранней бронзы, также немногочисленные, отмечены типичными для данных периодов предметами каменной индустрии наконечником-бифасом и шлифованным топориком. Установлено, что основным и наиболее многочисленным на памятнике является комплекс периода раннего -развитого Средневековья. На основе хроностратиграфических и пространственных наблюдений определена взаимосвязь со средневековым комплексом изученных построек 1-3. Функциональность построек связана с помещавшимися внутри сооружений печами, снабженными перекрытиями. По особенностям построек и составу предметов средневекового комплекса (керамика, железные кресала и черешковый нож, заготовка каменного пряслица) его характер определен как поселенческо-производственный. Для средневековой керамики выявлен широкий круг аналогий среди материалов верхнеобской, релкинской, лачиновской культур, поселений и могильников чулымских кыргызов и кимако-кыпчакского населения на территории Притомья, Томского Приобья и Причулымья. Установлена предварительная датировка комплекса в широких рамкахXI-XIVвв. н.э.

Среднее притомье, неолит, эпоха палеометалла, средневековье, новое время, спасательные раскопки, культурно-хронологическая атрибуция

Короткий адрес: https://sciup.org/145146735

IDR: 145146735 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0977-0984

Текст научной статьи Хронологические комплексы поселения Анисимово 1: результаты спасательных раскопок 2023 года

В июне – июле 2023 г. отряд Кузбасской археологической экспедиции ФИЦ УУХ СО РАН проводил спасательные раскопки выявленного объекта археологического наследия «Поселение Анисимово 1». Памятник обнаружен в 2020 г. при проведении археологической экспертизы в зоне проектируемых работ по строительству автомобильного моста через р. Ускат (левый приток р. Томь), в 150 м к юго-западу от с. Анисимово в Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской обл. – Кузбасса. Поселение площадью 1 189 м2 насчитывало пять западин от сооружений, расположенных вдоль края первой надпойменной террасы правого берега р. Ускат и отчетливо различимых на современной дневной поверхности. Границы памятника в ходе разведки 2020 г. обоснованы особенностями рельефа, результатами трех раскрытий и четырех зачисток береговых обнажений. Культурный слой поселения частично поврежден автомобильной дорогой, разделяющей площадь памятника на северозападный и юго-восточный участки. Раскопом 2023 г. площадью 810 м2 полностью изучен юго-восточный участок памятника, который входил в границы проектируемого строительства моста (рис. 1, 1 ).

Стратиграфия участка типична для лесостепного Притомья и включает последовательность трех о сновных слоев: 1) дерн (мощностью 0,05– 0,1 м); 2) темно-серая гумусированная супесь (0,2– 1,1 м) – культуросодержащий слой; 3) светло-коричневый суглинок – подстилающий горизонт, «стерильный» в археологическом отношении. Разбор культуросодержащих отложений проводился пластами по 15–20 см с промежуточными этапами зачистки и фиксации объектов.

По результатам разведки 2020 г., давшим немногочисленные материалы (фрагменты керамики, «калачевидное» железное кресало) поселение Анисимово 1 было предварительно датировано Новым временем (XVIII – нач. XX в.). Раскопки 2023 г. показали, что на памятнике представлены материальные комплексы минимум четырех хронологических периодов – от неолита/палеометалла до Нового и Новейшего времени. Коллекция находок с памятника Анисимово 1, полученная в процессе исследований 2023 г., составляет

219 единиц (163 номера полевой описи). В описании каждого хронологического комплекса приводятся наблюдения о планиграфии и глубине залегания; диапазоны глубин указаны относительно уровня современной дневной поверхности на конкретных участках памятника. Хронологическая принадлежность находок уточнялась с помощью пространственного анализа базы данных координат памятника, на основе которой была создана цифровая математическая модель в программной 3D-среде (моделирование выполнил С.Е. Егорченко). Особенно эти наблюдения оказались полезны для некоторых находок из металла, неспецифичных для одного из выделенных периодов (кресала, черешковый нож, бляха от конской упряжи).

Комплекс Новейшего времени

Представлен 13 предметами из металла, среди которых: две монеты – «3 копейки» 1926 г. и «10 копеек» 1948 г.; украшения – деформированный перстень и серьга с инкрустацией; гильза от мелкокалиберной винтовки; фрагмент стального армейского шлема; части орудий быта – игла, клин для топорища, крюк от замка, небольшой зубец и округлая пластинка. Находки этого периода залегали без выраженной планигра-фической закономерности по всей площади раскопа. Все они были приурочены к кровле культуросодержащего слоя, залегая под дерном на глубине 0,07–0,14 м.

Комплекс Нового времени

Включает 11 предметов из металла и единственный фрагмент глазурованной керамики. Изделия из металла представлены коваными гвоздями и их фрагментами (5 экз.; рис. 1, 5 ), оловянным бруском, фрагментом железного прута, фрагментом шлака и бляхой от конской упряжи диаметром 2,5 см (рис. 1, 3 ). Аналогичные выпуклые бляхи с зубчатым краем и парными прямоугольными отверстиями были обычны в обиходе у русского населения XVI – начала XX в., при этом бляха с Анисимово 1 – одна из немногих, обнаруженных при археологических раскопках [Мить-ко, Швейгерт, 2017]. Датировка комплекса подтверждается находкой сибирской монеты – копейки 1779 г. Колыванского монетного двора (рис. 1, 2 ). Фрагмент

Рис. 1. Поселение Анисимово 1. Исследования 2023 г.

1 – общий вид памятника (фото с севера); 2–5 – находки Нового времени: 2 – сибирская монета «Копейка» 1779 г., 3 – пряжка, 4 – фрагмент глазурованного сосуда, 5 – кованый гвоздь; 6 – зачищенная средневековая постройка 1 с печной кладкой; 2, 3, 5 – металл ; 4 – керамика .

тулова – небольшой (27 × 18 × 7 мм) – принадлежит керамическому сосуду, покрытому зеленой глазурью (рис. 1, 4 ). Находки XVIII–XX вв. локализовались в двух секторах на глубине 0,07–0,20 м от уровня современной дневной поверхности. Нижняя датировка комплекса периода освоения русскими Сибири определяется историческими данными.

Деревня Анисимово (первоначально дер. Анисимова) – русское старожильческое поселение, основанное в первой половине XVIII в. Самое ранее упоминание деревни относится к ревизии 1734 г. [Усков, 2005, с. 86]. Следовательно, населенный пункт был основан в период между I и II ревизиями (1721– 1733 гг.). Предположение подтверждается и путевы- ми записями Г.Ф. Миллера [Сибирь…, 1996, с. 33], а также данными картографии, в частности, «Ландкартой Томского и Кузнецкого уездов…» 1736 г. за авторством В. Шишкова и П. Сомова. По картографическим и письменным источникам известно, что д. Анисимово всегда располагалась на левом берегу р. Ускат. По-видимому, комплекс Нового времени с памятника Анисимово 1 залегал в зоне хозяйственной деятельности жителей деревни, чем и объясняется немногочисленность обнаруженных предметов эпохи Нового времени.

Комплекс эпохи Средневековья

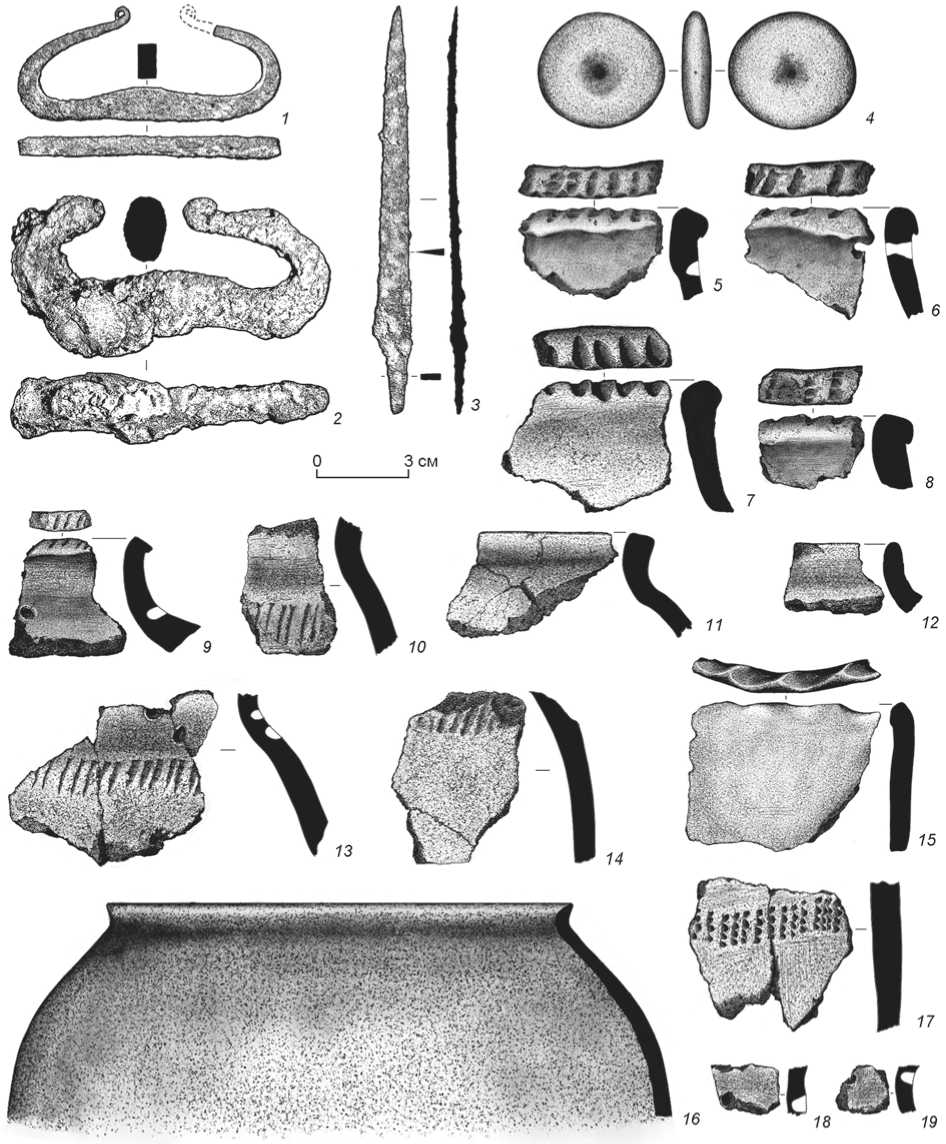

Включает 92 предмета (рис. 2), в т.ч., изделия из металла (2 экз.), заготовка каменного пряслица (39 × × 35 × 4 мм) с биконическим сверлением по центру, а также фрагменты керамики (89 экз.). Локализация предметов, в основном, приурочена к изученным объектам – заполнению построек 1 – 3, прилегающих к ним участкам, а также очагу 2. Предметы залегали в юго-западной части постройки 1 (на глубине 0,88– 1,3 м) и в 1,5 м к северо-западу от нее (на глубине 0,6– 0,9 м), в юго-западной части постройки 2 (на глубине 0,5–0,76 м) и к югу от нее (на глубине 0,5–0,8 м), в северо-западной части постройки 3 (на глубине 0,12– 0,32 м). Часть фрагментов керамики залегала в заполнении очага 2 на глубине 0,35–0,75 м. Еще одна локализация находок данного комплекса находилась в 3,5 м к югу от постройки 2, на глубине 0,18–0,5 м. Единичные предметы залегали между постройками 1 и 2, а также близ юго-восточной стенки раскопа.

Остатки построек 1 и 2 , расположенные в 6,5 м друг от друга, представляли собой котлованы прямоугольной формы, размерами 2,9 × 2,3 и 4,55 × 3,8 м, углубленные в слой светло-коричневого суглинка до 1,6–1,9 м. Внутри каждого сооружения располагались остатки очажного устройства – печи с каменной обкладкой. Сооружения имели перекрытия, предположительно, купольного типа, которые поддерживались столбовыми опорами, помещенными внутрь котлована. Вдоль стен котлованов, по их внутреннему периметру, фиксировались остатки бревенчатой обшивки. Постройка 3 , выделявшаяся на дневной поверхности западиной овальной формы, размерами 4,8 × 4,5 м, также имела углубленную часть (котлован), которая, однако не затронула подстилающего слоя светло-желтого суглинка. Остатков конструкций во внутреннем пространстве западины не зафиксировано. В 2,6 м к югу от постройки 2 зафиксированы остатки очага 2 (1,56 × 0,76 м) с каменной обкладкой; заполнение мощностью до 0,2 м представлено слабо прокаленным и золистым грунтом.

Керамическая часть комплекса включает фрагменты минимум от семи сосудов. Два сосуда (1 и 2), представленные фрагментами верхних частей (толщина стенок 7–8 мм), имеют утолщенный до 9–12 мм и отогнутый наружу край устья. В одном случае край украшен по поверхности наклонными отпечатками зубчатого штампа (рис. 2, 5, 6, 8), в другом – глубокими овальными отпечатками орнаментировано внешнее ребро края (рис. 2, 7). Сосуд 3 (толщина стенок 7–10 мм) имеет более сформированный профиль шеи и открытое устье с отогнутым уплощенным краем. Декор в области шеи представлен поясом округлых ямок (диам. 5 мм), расположенных в шахматном порядке, в зоне наибольшего диаметра тулова – поясом из наклонных оттисков зубчатого штампа, нанесенных под углом к поверхности; край устья украшен наклонными оттисками штампа со слабо различимым внутренним рельефом (рис. 2, 9, 10, 13, 14). Аналогичные особенности формы имеют сосуды 4 и 5, различающиеся высотой шеи; декора на сохранившихся фрагментах нет (рис. 2, 11, 12). Сосуд 6 (толщина стенок 5–6 мм) отличается от вышеописанных прямой профилировкой верхней части; край устья приострен, орнаментирован по внутренней поверхности глубокими наклонными гладкими оттисками шириной до 8 мм – таким образом, что создается образ «витого» края (рис. 2, 15). Сосуд 7 частично реконструирован (рис. 2, 16): это плоскодонный горшок со слабо сформированной короткой шеей и отогнутым краем. Диаметр устья – 15 см, наибольший диаметр тулова – 21 см; толщина стенок – 6 мм. Предположительно, с сосудом соотносится фрагмент плоского дна (толщина 7 мм). Помимо описанных сосудов, найдены не соотнесенные с ними фрагменты тулов с декором в виде вертикальных оттисков гребенчатого штампа (2 экз.; рис. 2, 17)) и отдельных ямок (2 экз.; рис. 2, 18, 19). Еще 43 фрагмента тулов соотнесены с комплексом по контексту залегания.

Аналогии керамическому комплексу Анисимово 1 находятся в материалах басандайской культуры, памятниках Томского Приобья XI–XIII вв., среднечулымского варианта кыргызской культуры. Орнаментальные сходства наблюдаются с посудой лачиновской, релкинской и верхнеобской культур раннего и развитого Средневековья на территории Притомья и Верхнего Приобья. Сочетание на сосудах оттисков гребенчатых или гладких штампов с ямочным орнаментом характерно для X в. и первых столетий II тыс. н.э. Подобная керамика встречена в процессе разведок и раскопок поселений в Среднем и Верхнем При-томье – Гурьевское и Шабаново V [Елькин, 1974; Илюшин, 2016], Казанково V [Ширин, 1999], Кыргай III [Зиняков, Илюшин, 2017] и др. Близкие аналогии материальному комплексу Анисимово 1 прослеживаются с изученным на городище Городок (XI–XII вв. н.э.), где, помимо сходной керамики, также серийно представлены каменные пряслица и их заготовки [Ширин, 2004]. Керамика со сходными признаками широко представлена на памятниках XI–XIV вв. в Томском Приобье , по мнению Л.М. Плетневой, связанных

Рис. 2. Поселение Анисимово 1. Комплекс средневекового периода.

1 , 2 – кресала; 3 – нож; 4 – заготовка пряслица; 5–15 , 17–19 – фрагменты сосудов; 16 – реконструкция сосуда ( 5 , 6 , 8 – сосуд 1; 7 – сосуд 2; 9 , 10 , 13 , 14 – сосуд 3; 11 – сосуд 4; 12 – сосуд 5; 15 – сосуд 6; 16 – сосуд 7). 1–3 – металл ; 4 – камень ; 5–19 – керамика .

с кимако-кыпчакским компонентом [1997]. При этом, в кыпчакских могильниках бассейна р. Иня, более близкого территориально к памятнику Анисимово 1, подобная керамика крайне редка [Илюшин, 2015, рис. 5, 5 ]. В Томском Причулымье аналогичная по форме и орнаменту керамика связана с памятниками XI–

XIII вв., которые исследователи относят к среднечулымскому варианту кыргызской культуры [Беликова, 1996; Васютин, 2023; Савинов, 1994].

Металлические изделия данного комплекса представлены черешковым железным ножом (125 × 12 × × 3 мм) и кресалом «калачевидной» формы, обнару-

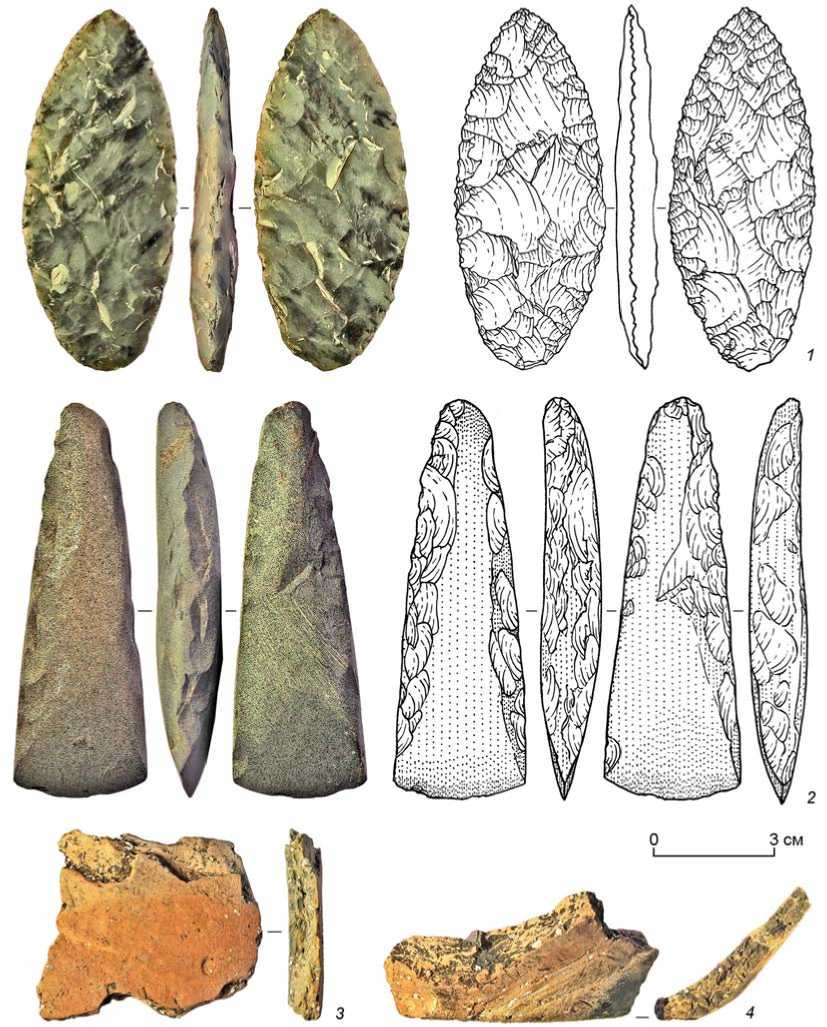

Рис. 3. Поселение Анисимово 1. Находки периода неолита / ранней бронзы.

1 – бифас; 2 – топор/тесло; 3 , 4 – фрагменты сосудов. 1 , 2 – камень ; 3 , 4 – керамика .

женным поблизости от аналогичного кресала из материалов разведки 2020 г. «Калачевидные» кресала появляются в Сибири в конце I тыс. н.э. [Плетнева, 1997, с. 82] или с началом II тыс. [Митько, 2013, с. 70–71]. С учетом приведенных аналогий, средневековый комплекс поселения Анисимово 1 может быть датирован в диапазоне XI–XIV вв. н.э.

Материалы неолита / ранней бронзы

Представлены 7 фрагментами керамики и 2 предметами из камня. Фрагменты керамики (6 фр. тулов и 1 – придонной части / дна) лишены декора и выделяются на фоне керамики других периодов по текстуре черепков и визуально заметной добавке дробленого камня в составе формовочной массы (рис. 3, 3, 4). Толщина стенок – 6–7 мм, дна – 7 мм. Среди материалов памятника выделяются два орудия из камня, относящихся к ранним хронологическим периодам. Наконечник дротика размерами 90 × 38 × 3 мм оформлен в бифасиаль-ной технике на крупном отщепе (рис. 3, 1). Предмет имеет «листовидную» форму, линзовидную в поперечном сечении. Шлифованный топор / тесло небольших размеров – 96 × 33 × 10 мм (рис. 3, 2), овальный в по- перечном сечении. Боковые грани орудия оформлены крупными двусторонними сколами. Широкие плоскости предмета полностью зашлифованы.

Находки топорика и керамических фрагментов локализовались в юго-восточном углу раскопа на участке размерами 12,5 × 3,7 м, протяженном вдоль линии террасы и находящемся в 6–12 м от ее бровки. На этом участке культуросодержащий слой имел мощность сравнительно ниже соседних участков (до 0,4 м), а ранние находки залегали на глубине 0,14–0,37 м от уровня современной поверхности. С данной локализацией не связан лишь наконечник дротика, найденный в 28 м к северо-западу от нее в переотложенном состоянии на участке, нарушенном грунтовой дорогой.

Малочисленность комплекса и отсутствие признаков для более точной культурно-хронологической атрибуции позволяет остановиться на широкой датировке ранних находок – от V до сер. II тыс. до н.э.

Заключение

Исследования 2023 г. показали, что основной комплекс памятника связан с периодом раннего/развито-го Средневековья. Средневековый комплекс на поселении представлен не только остатками углубленных сооружений, но и характерными предметами (керамикой, изделиями из металла – черешковым ножом, заготовкой пряслица, «калачевидными» кресалами). Контекст залегания средневековых предметов достоверно указывает на их связь с изученными сооружениями. Конструктивные особенности и внутреннее устройство построек, оборудованных печными устройствами, свидетельствуют об их хозяйственной, возможно, производственной функции. Результаты сравнительного анализа артефактов с материалами Притомья и Томско-Чулымского Приобья свидетельствуют в пользу датирования средневекового комплекса в диапазоне XI–XIV вв. Если предположение верно, то средневековый компонент памятника Анисимово 1 приобретает особую значимость в контексте известного дефицита источников по средневековой истории Кузнецкой котловины в монгольский период [Бобров, 2015, с. 140].

Полученные материалы Нового и Новейшего времени самостоятельной научной значимо сти не имеют, лишь дополняя ранее известные данные картографических и письменных источников. Находки неолита / ранней бронзы малоинформативны вне понимания контекста залегания в культурном слое. Возможно, обнаруженные предметы маркируют периферию расположенного поблизости, но пока не выявленного комплекса (поселения?). Памятники неолита и ранней бронзы в окрестностях района исследований известны [Ширин, 2013], что свидетельствует в пользу такой возможности.

Исследование выполнено в рамках исполнения государственного задания ФИЦ УУХ СО РАН № АААА-А21-121012090006-0 «Социокультурогенез и трансграничное взаимодействие древних и средневековых обществ в контактных зонах Западной и Средней Сибири».

Список литературы Хронологические комплексы поселения Анисимово 1: результаты спасательных раскопок 2023 года

- Беликова О.Б. Среднее Причулымье в X-XIII вв. -Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1996. - 272 с. EDN: RYTATF

- Бобров В.В. Древности земли Кузнецкой (Рассказы археолога). - Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2015. -166 с.

- Васютин С.А. Этнокультурные процессы в Среднем Притомье в XI-XII вв. // Народы и религии Евразии. 2023. - Т. 28. - № 1. - С. 27-43. DOI: 10.14258/nreur(2023)1-02 EDN: UJKYOJ

- Елькин М.Г. Поселение позднего железного века у г. Гурьевска // Изв. лаборатории археол. исслед. - Кемерово, 1974. - Вып. 5. - С. 119-129.

- Зиняков Н.М., Илюшин А.М. Поселение Кыргай-3 и кыргайский археологический микрорайон в Среднем Притомье // Вестн. Омск. гос. ун-та. Сер. Исторические науки. - 2017. - № 3 (15). - С. 84-85. DOI: 10.25513/23121300.2017.3.84-95 EDN: ZSUDRL