Хронология энеолита и эпохи ранней бронзы в Уральском регионе

Автор: Мосин В.С., Епимахов А.В., Выборнов А.А., Королев А.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (60), 2014 года.

Бесплатный доступ

Социокультурные процессы в энеолите Уральского региона были связаны как с эволюционными изменениями в местных постнеолитических социумах, так и с миграционной активностью населения более южных территорий, что значительно затрудняет культурно-исторический анализ археологических материалов. До недавнего времени хронология и периодизация уральского энеолита строилась преимущественно на основе стратиграфии, типологии артефактов и интуиции исследователей. В статье анализируются более 150 радиоуглеродных дат, полученных для разных регионов Урала и сопредельных территорий. Начало энеолита в Волго-Уралье на рубеже VI и V тыс. до н.э. связано с миграциями носителей керамических традиций съезженского и хвалынского типов. Во второй половине V тыс. до н.э. сформировались местные энеолитические традиции: токская и турганикская Волго-Уралья, гребенчатая и ложношнуровая Зауралья, новоильинская и гаринско-борская Прикамья. Наиболее поздним представляется начало энеолита на территории Северного Казахстана.

Энеолит урала, хронология, радиоуглеродные даты, керамические традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14523072

IDR: 14523072 | УДК: 903

Текст научной статьи Хронология энеолита и эпохи ранней бронзы в Уральском регионе

Хронология и периодизация эпохи раннего металла на Урале могут рассматриваться только в общем контексте волго-уральских и западно-сибирских процессов. В начале энеолита, а затем на рубеже энеоли-тического периода и бронзового века в южной части региона отмечена миграционная активность, которая привела к трансформации основ социально-экономической системы. В северной части процесс перехода от неолита к энеолиту носил эволюционный характер. Произошедшие перемены в корне изменили облик и состав археологических памятников, сильно затруд- нив сопоставление разных групп: ямные захоронения содержат минимальное количество посуды, которая для энеолитических стоянок и поселений является основной культурно-диагностирующей категорией. В то же время характер энеолитической погребальной обрядности весьма существенно отличается от ямных традиций.

Наконец, существует проблема критериев периодизации (в части разграничения энеолита и бронзового века), поскольку технологические основания не дают четкого ответа на этот вопрос. Вероятна и асинхронность процесса освоения металлургии меди и бронзы, предполагающая возможность параллельного существования разных технологических традиций на сопредельных территориях. Одним из возможных выходов из проблемной ситуации нам видится серийное радиоуглеродное датирование культурных типов (включая прямое определение абсолютного возраста

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (60) 2014

керамики) и сопоставление полученных в результате суммирования вероятностей интервалов между собой. Не обсуждая существующие проблемы такой работы, отметим, что для неолитического периода этот вариант исследования продемонстрировал свою эффективность [Выборнов, Мосин, Епимахов, 2014].

Характеристика базы данных радиоуглеродных дат

Накопление источниковой базы по энеолиту Урала проходило во второй половине XX в. К 1980-м гг. были определены критерии его выделения, опубликованы материалы основных памятников и обозначены существующие проблемы [Бадер, 1961; Крижевская, 1977; Энеолит…, 1980; Старков, 1980; Волго-Уральская степь…, 1982; Матюшин, 1982]. Ввиду отсутствия радиоуглеродных дат хронология и периодизация уральского энеолита строилась преимущественно на основе стратиграфии, типологии артефактов и интуиции исследователей. Частая совместная встречаемость в культурных слоях различных типов керамики создавала серьезные проблемы в хронологической и культурной идентификации энеолитических комплексов. Получение и публикация в начале XXI в. серий радиоуглеродных дат [Выборнов, 2008; Косинцев, 2008; Лычагина, 2011, 2013; Моргунова, 2011; Вопро- сы археологии…, 2011; Черных, Кузьминых, Орловская, 2011; Anthony, 2007; Kislenko, Tatarintseva, 1999; Shishlina et al., 2009] позволили по-новому подойти к характеристикам энеолитического периода на Урале.

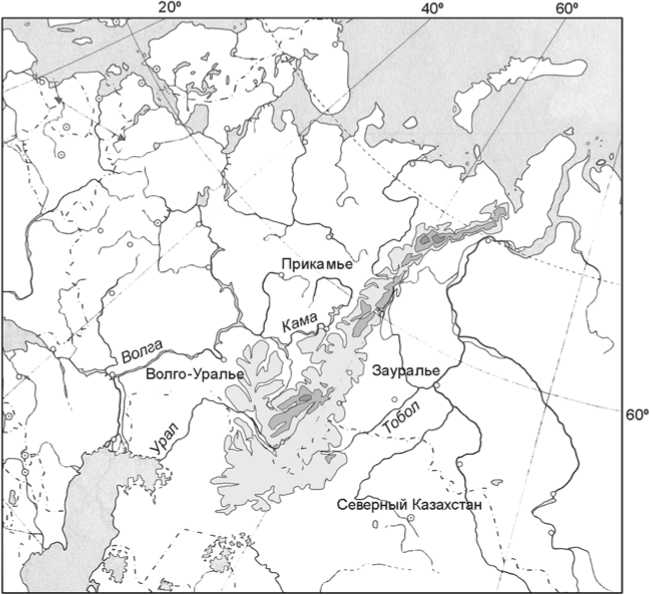

Для рассматриваемой территории к моменту подготовки статьи имелось более 150 дат (для 58 памятников), сгруппированных по территориальному принципу (Волго-Уралье, Прикамье, Зауралье и Северный Казахстан; рис. 1). Совокупность данных для двух первых регионов рассматривалась по сериям в соответствии с общепринятым культурным делением, а для Зауралья – вся выборка, т.к. значимых хронологических различий между отдельными группами не выявлено. Анализы выполнены в 13 лабораториях по керамике (около половины), по дереву, углю и кости (человека и животных). Доля AMS-дат невелика (12 %). От ряда чрезвычайно удревненных и омоложенных дат пришлось отказаться (менее 6 %). Для обобщения результатов использовалась процедура суммирования вероятностей калиброванных значений (программа OxCal 3.10). В своих заключениях мы вынужденно ориентировались на калибровку с вероятностью в одну сигму, в противном случае интервалы получались слишком широкими для сравнительного анализа.

Данные для диахронного анализа имеются прежде всего для Волго-Уралья [Моргунова, Зайцева, Ковалюх, Скрипкин, 2009; Моргунова, Хохлова, Зай-

Рис. 1. Карта-схема региона исследования.

цева и др., 2003; Черных, Орловская, 2009; и др.] и лесного Зауралья [Chairkina, Kuzmin, Burr, 2013], где не только выявлены, но и серийно датированы памятники раннего бронзового века. Заметно меньше определенности в отношении зауральских материалов степи и лесостепи, сходных с ямными по ряду признаков [Дегтярева, 2010; Малютина, Зданович, 2013; и др.]. Есть много неясного и в хронологии памятников лесной зоны западного склона Уральских гор [Черных, Кузьминых, Орловская, 2011]. Единичные даты име- ются для материалов начала бронзового века в Северном Казахстане [Kislenko, Tatarintseva, 1999].

Результаты радиоуглеродного датирования культурных типов

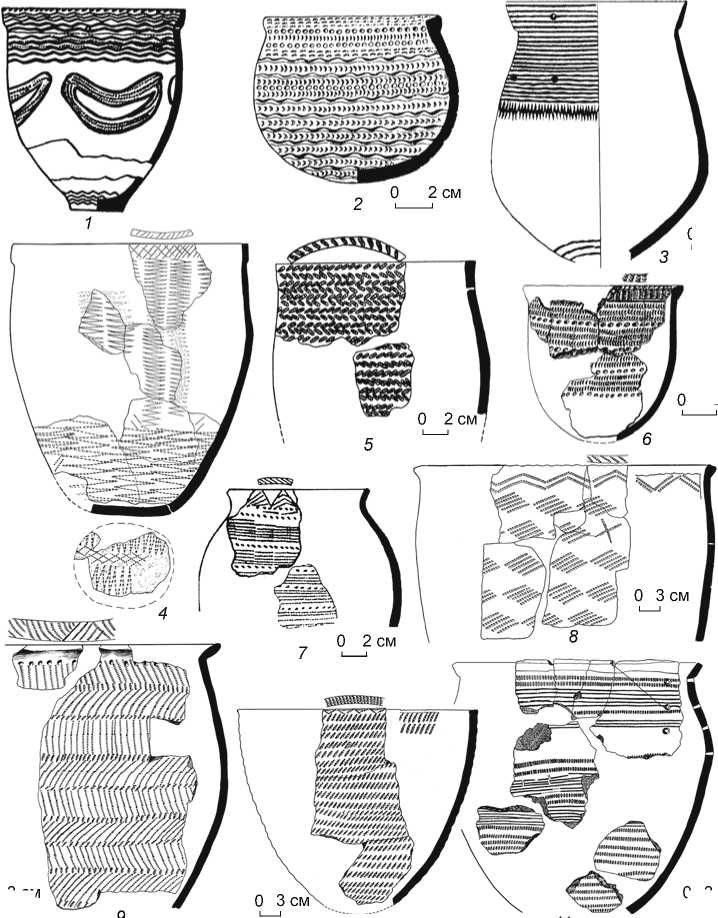

Волго-уральские древности энеолитического периода представляют несколько традиций: съезженскую, хвалынскую, токскую, турганикскую и др. (рис. 2).

0 2 cм

3 cм

0 3 cм

0 3 cм

Рис. 2. Энеолитическая керамика Волго-Уралья.

1 – Съезжинский могильник [Васильев, Матвеева, 1979, с. 156, рис. 7, 5 ]; 2, 6 – Хвалынский I могильник [Агапов, Васильев, Пестрикова, 1990, с. 130, рис. 34, 2 ]; 3, 5, 7 – Ивановское поселение [Моргунова, 1995, с. 154, рис. 58, 1 ; с. 158, рис. 62, 2 ; Васильев, 1990, с. 60, рис. 4, 4 ]; 4 – поселение Лебяжинка III [Овчинникова, 1995, с. 171, рис. 4, 1 ]; 8, 11 – Гундоровское поселение [Васильев, Овчинникова, 2000, с. 274, рис. 34, 10 ; Королев, Овчинникова, 2009, с. 299, рис. 2, 4 ]; 9 – поселение Лебяжинка IV [Васильев, Овчинникова, 2000, с. 276, рис. 36, 1 ]; 10 – стоянка Чекалино IV [Королев, 2011, с. 221, рис. 2, 1 ].

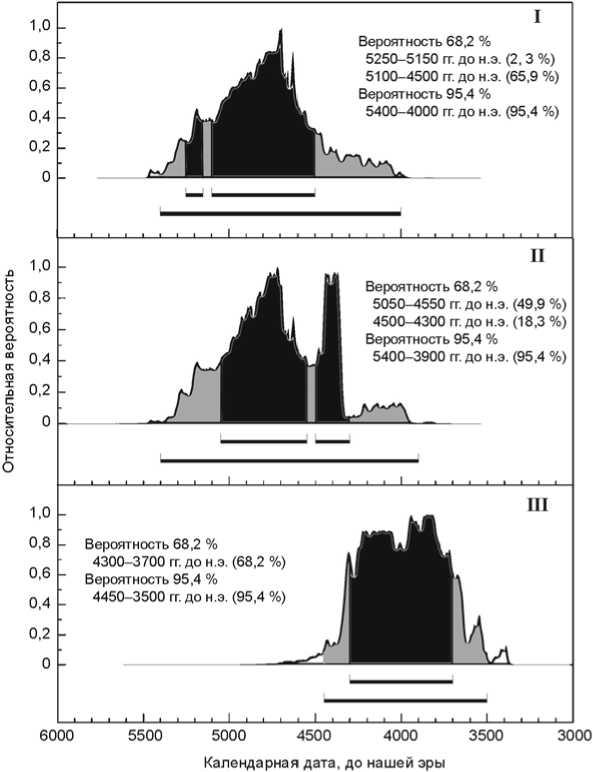

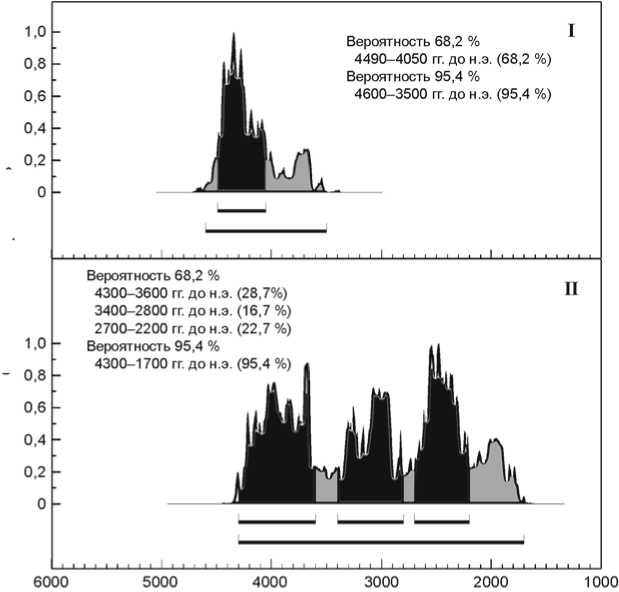

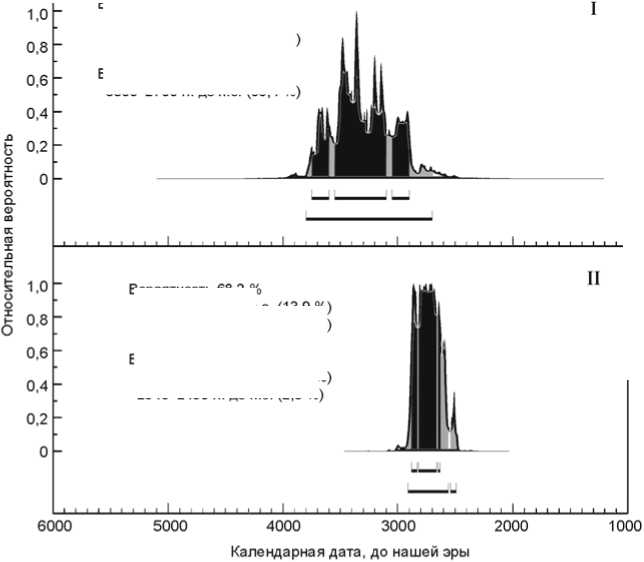

Рис. 3. Радиоуглеродная хронология энеолита и эпохи ранней бронзы Волго-Уралья: графики сумм вероятностей основных традиций.

I – съезженская; II – хвалынская; III – безворотничковая.

Развернутая характеристика стоянок и могильников хорошо представлена в специальных публикациях, часть которых упомянута выше. Древнейший в серии съезженский интервал (25 дат)* – 5250–4500/ 5400–4000 гг. до н.э.** С одной стороны, именно в съезженской серии выявлено большое число сильно удревненных дат (рис. 3; табл. 1), исключенных из статистического обобщения; с другой – в ряде случаев результаты анализов проверены перекрестным датированием в разных лабораториях, в т.ч. с использованием ускорительных технологий. Кроме того, по разным датирующим материалам получены сходные

-

*В расчетах использованы результаты 21 анализа. Не учтенные при суммировании даты, которые существенно древнее остальной совокупности (более 200 лет в конвенционных значениях) и требуют дополнительной проверки.

-

**Здесь и далее первый интервал калибровки с вероятностью в одну сигму (68,2 %), второй – в две (95,4 %).

значения. Данные обстоятельства позволяют думать, что общий результат в целом достоверен. На это же указывает равномерность распределения дат во временном интервале. Разделение съезженской серии на два этапа по типологическим критериям не выявило их асинхронности (с оговоркой о недостаточном числе анализов в каждом случае), хотя для второго этапа имеется ряд более молодых дат.

Хвалынская серия (17 образцов) радикально отличается от о стальных широким использованием ускорительных технологий и преобладанием дат, полученных по ко стям человека. Последнее обстоятельство могло существенно повлиять на общий итог (5050–4350/5400– 3900 гг. до н.э.) за счет воздействия резервуарного эффекта, наличие которого подтверждено специальными исследованиями; для конкретных образцов разница значений может достигать двух-трех веков [Shishlina et al., 2009]. Принятие этой поправки корректирует вывод об относительной хронологии хвалынской и съез-женской традиций, определяя бóльшую древность последней.

Безворотничковые керамические комплексы Волго-Уралья чаще всего рассматриваются раздельно (токская, турганикская традиции и др.)*, однако в нашем случае их объединение позволило получить серию, близкую к порогу достоверности (24)** и формирующую при суммировании монолитный интервал 4300–3700/4450– 3500 гг. до н.э. Сопоставление со съезжен-ским и хвалынским графиками демонстрирует достоверно меньший возраст анализируемой серии.

Количество дат для ямных древностей соответствует порогу достоверности, однако есть серьезная разница в значениях, полученных по различным материалам. Существенно удревнены даты по почве и керамике. Последние могут объясняться использованием древними гончарами раковин ископаемых моллюсков [Черных, Орловская, 2011, с. 67] или илов [Кузнецов, 2013, с. 20]. Независимо от причин данного эффекта использование этих результатов при суммировании заметно искажает общий итог. Поэтому отказ от совокупного рассмотрения всех значений кажется более правильным. Хронологические рамки

Таблица 1. Волго-Уралье

|

Памятник |

Шифр |

Дата |

|

|

14С,л.н. |

Калиброванная (68,2 %), гг. до н.э. |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Съезженская традиция, I этап |

|||

|

Чекалино IV |

Ki-15776 |

5 810 ± 20 |

4715–4615 |

|

Лебяжинка III |

Ki-16289 |

5 850 ± 80 |

4830–4600 |

|

» |

Ki-15581 |

5 860 ± 90 |

4840–4600 |

|

» |

Ki-15579 |

5 870 ± 80 |

4840–4610 |

|

Съезжее |

Ki-14527 |

5 890 ± 90 |

4900–4610 |

|

Лебяжинка III |

Ki-15577 |

5 930 ± 80 |

4930–4710 |

|

» |

GIN-7087 |

5 960 ± 90 |

4950–4720 |

|

» |

Ki-15580 |

6 035 ± 80 |

5050–4800 |

|

» |

Ki-15582 |

6 055 ± 80 |

5190–4830 |

|

» |

Ki-16290 |

6 080 ± 80 |

5210–4840 |

|

» |

Ki-15578 |

6 140 ± 80 |

5210–4990 |

|

Лебяжинка V |

Ki-7657 |

6 280 ± 90 |

5370–5070 |

|

Лебяжинка III |

Ki-16287 |

6 290 ± 80 |

5370–5070 |

|

Лебяжинка V |

Ki-7661 |

6 510 ± 80 |

5540–5370 |

|

Съезжее |

Ki-14526 |

6 580 ± 100 |

5630–5470 |

|

Лебяжинка III |

GIN-7248 |

6 660 ± 50 |

5630–5545 |

|

Съезжее |

Ki-14525 |

6 760 ± 80 |

5730–5570 |

|

Съезженская традиция, II этап |

|||

|

Гундоровское |

SPb-771 |

5 365 ± 100 |

4330–4050 |

|

Ивановское |

Ki-15086 |

5 410 ± 80 |

4350–4070 |

|

Кузьминки |

Ki-15066 |

5 630 ± 70 |

4530–4360 |

|

Турганикское |

Ki-15067 |

5 660 ± 70 |

4590–4370 |

|

» |

Ki-14516 |

5 790 ± 90 |

4770–4530 |

|

Гундоровское |

SPb-770 |

5 826 ± 120 |

4830–4530 |

|

» |

Ki-14523 |

5 840 ± 80 |

4800–4590 |

|

Ивановское |

Le-8413 |

5 870 ± 130 |

4900–4550 |

|

Гундоровское |

Ki-16283 |

5 890±80 |

4900–4620 |

|

Лебяжинка IV |

Ki-16292 |

5 980 ± 90 |

5250–4600 |

|

Ивановское |

Ki-14513 |

6 100 ± 90 |

5210–4910 |

|

Лебяжинка IV |

Ki-15426 |

6 100 ± 90 |

5210–4910 |

|

» |

Ki-16293 |

6 160 ± 90 |

5220–4980 |

|

Хвалынская традиция |

|||

|

Чекалино IV |

Ki-15074 |

5 260 ± 80 |

4230–3980 |

|

Хвалынский I |

GrA-29178 |

5 565 ± 40 |

4450–4355 |

|

Хвалынский II |

GrA-34100 |

5 570 ± 40 |

4450–4360 |

|

» |

OxA-4311 |

5 790 ± 80 |

4730–4530 |

|

Гундоровское |

Ki-14524 |

5 790 ± 80 |

4730–4530 |

|

Хвалынский I |

UPI-120 |

5 808 ± 79 |

4770–4540 |

|

» |

GrA-26899 |

5 840 ± 40 |

4780–4610 |

|

Хвалынский II |

OxA-4312 |

5 840 ± 80 |

4 730–4530 |

|

Хвалынский I |

UPI-119 |

5 903 ± 72 |

4900–4690 |

|

Хвалынский II |

OxA-4313 |

5 920 ± 80 |

4910–4700 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Лебяжинка IV |

Ki-15427 |

5 920 ± 80 |

4910–4700 |

|

Хвалынский II |

AA-12572 |

5 985 ± 85 |

5000–4780 |

|

» |

OxA-4314 |

6 015 ± 85 |

5020–4790 |

|

» |

OxA-4310 |

6 040 ± 80 |

5050–4830 |

|

Хвалынский I |

UPI-132 |

6 085 ± 193 |

5300–4750 |

|

Ивановское |

Ki-14514 |

6 180 ± 90 |

5290–5000 |

|

Хвалынский II |

AA-12571 |

6 200 ± 85 |

5300–5040 |

|

Безворотничковая традиция (токская, турганикская и волосовская) |

|||

|

Ивановское |

Ki-15088 |

4 790 ± 80 |

3660–3380 |

|

» |

Ki-15069 |

4 860 ± 80 |

3760–3520 |

|

» |

Ki-15068 |

4 930 ± 80 |

3800–3630 |

|

» |

Ki-15089 |

4 940 ± 80 |

3800–3640 |

|

Гундоровское |

GIN-9042 |

5 010 ± 50 |

3930–3710 |

|

» |

SPb-767 |

5 035 ± 100 |

3950–3710 |

|

Чекалино IV |

Ki-16440 |

5 050 ± 80 |

3960–3770 |

|

» |

Ki-16439 |

5 070 ± 80 |

3960–3780 |

|

Ивановское |

Ki-15070 |

5 070 ± 80 |

3960–3780 |

|

Гундоровское |

GIN-9040 |

5 080 ± 40 |

3960–3800 |

|

» |

GIN-9041 |

5 120 ± 140 |

4050–3710 |

|

» |

GIN-9039 |

5 130 ± 50 |

3990–3800 |

|

» |

SPb-768 |

5 230 ± 100 |

4230–3950 |

|

Чекалино IV |

Ki-14574 |

5 240 ± 80 |

4230–3960 |

|

» |

Ki-14572 |

5 270 ± 80 |

4230–3990 |

|

Гундоровское |

Ki-16278 |

5 270 ± 80 |

4230–3990 |

|

» |

Ki-16280 |

5 290 ± 70 |

4240–4000 |

|

» |

SPb-766 |

5 300 ± 100 |

4250–3990 |

|

Чекалино IV |

Ki-14573 |

5 320 ± 80 |

4250–4040 |

|

Гундоровское |

Ki-16279 |

5 380 ± 70 |

4340–4070 |

|

» |

SPb-772 |

5 412 ± 100 |

4360–4070 |

|

Лебяжинка IV |

Ki-15583 |

5 420 ± 70 |

4350–4080 |

|

Чекалино IV |

Ki-15774 |

5 470 ± 140 |

4350–4080 |

|

Гундоровское |

SPb-769 |

5 488 ± 200 |

4800–3800 |

|

Турганикское |

Ki-14517 |

5 830 ± 70 |

4790–4600 |

|

Чекалино IV |

Ki-14571 |

5 840 ± 80 |

4800–4590 |

|

Ивановское |

Ki-14515 |

5 920 ± 80 |

4910–4700 |

|

Чекалино IV |

Ki-15775 |

6 620 ± 80 |

5620–5490 |

Примечание: курсивом выделены данные, которые при суммировании вероятностей не учитывались.

ямных древностей без учета дат по керамике 3350– 2490 гг. до н.э. [Черных, Орловская, 2011, с. 66] не смыкаются с границами энеолита. Вероятная причина этого состоит в том, что интервал последнего определяется преимущественно результатами датирования керамических комплексов. Отдельного упоминания требует серия памятников с репинской керамикой [Кузнецов,

2013]. Раздельное рассмотрение групп дат, полученных по разным материалам, четко иллюстрирует заключение, что почти все ранние – результат датирования керамики. В этой связи интервал 3090–2630 гг. до н.э., определенный при суммировании шести дат по кости, кажется более достоверным, чем 3700–2600 гг. до н.э., рассчитанный по сумме всех значений.

'60 00 00 00 00

WIHIHIIIHfltW»# О 00 00 00 00 о tmiiuiiiiiifiiin

IIIHIIUIIIIIIIII

00 66 00 06

Рис. 4. Энеолитическая керамика Прикамья.

1, 2 – Русско-Азибейская стоянка [Габяшев, 1978, с. 30, рис. 7, 3, 4 ]; 3, 4 – поселение Сауз II [Выборнов, Елизаров, Овчинникова, 1985, с. 46, рис. 12, 1; рис. 11, 1 ]; 5, 7 – Кочуровское IV [Наговицын, 1987, с. 164, рис. 8, 22 ; с. 164, рис. 8, 18 ]; 6 – Новоильин-ское III [Наговицын, 1987, с. 164, рис. 8, 18 ]; 8 – Татарско-Азибейское II [Там же, рис. 8, 21 ]; 9 – поселение Бор I [Бадер, 1961, с. 38, рис. 14]; 10, 11 – Бор V [Там же, с. 89, рис. 55, 4; 3 ].

Таблица 2. Прикамье

|

Памятник |

Шифр |

Дата |

|

|

14С, л.н. |

Калиброванная (68,2 %), гг. до н.э. |

||

|

Воротничковая традиция |

|||

|

Татарско-Азибейское II |

Ki-14100а |

4 930 ± 90 |

3910–3630 |

|

» |

Ki-14136 |

5 270 ± 90 |

4230–3980 |

|

Сауз II |

Ki-14431 |

5 410 ± 90 |

4350–4070 |

|

Гулюковская |

Ki-15073 |

5 460 ± 80 |

4450–4180 |

|

Русско-Азибейское |

Ki-14130 |

5 540 ± 90 |

4490–4260 |

|

Сауз II |

Ki-14432 |

5 560 ± 90 |

4500–4330 |

|

Новоильинская, гаринско-борская традиции |

|||

|

Новоильинское III |

LE-8897 |

3 560 ± 70 |

2020–1770 |

|

» |

GIN-14225 |

3 660 ± 80 |

2190–1920 |

|

Кочуровское I |

Ki-14788 |

3 860 ± 70 |

2460–2210 |

|

Бор III |

Ki-15082 |

3 920 ± 80 |

2560–2280 |

|

Кочуровское I |

Ki-14787 |

3 940 ± 70 |

2570–2300 |

|

Сауз II |

Ki-15071 |

3 980 ± 90 |

2630–2340 |

|

Заюрчим I |

LE-8886 |

4 015 ± 55 |

2620–2460 |

|

Боровое Озеро IV |

Ki-15081 |

4 120 ± 80 |

2870–2570 |

|

Боровое Озеро III |

Ki-15080 |

4 360 ± 70 |

3090–2900 |

|

Непряха IV |

LE-1877 |

4 420 ± 90 |

3330–2920 |

|

Боровое Озеро II |

Ki-15079 |

4 420 ± 70 |

3320–2920 |

|

Гагарское II |

Ki-16851 |

4 460 ± 80 |

3340–3020 |

|

Красное Плотбище |

Ki-16846 |

4 730 ± 90 |

3640–3370 |

|

Гагарское III |

Poz-52652 |

4 910 ± 40 |

3710–3645 |

|

Средняя Ока |

Ki-16031 |

5 050 ± 80 |

3960–3770 |

|

Чашкинское Озеро I |

Ki-15619 |

5 140 ± 90 |

4050–3790 |

|

Сауз II |

SPb-943 |

5 157 ± 150 |

4230–3780 |

|

Чашкинское Озеро I |

Ki-15618 |

5 230 ± 90 |

4230–3960 |

|

Гагарское III |

Ki-16644 |

5 280 ± 90 |

4240–3990 |

Относительная вероятность

Календарная дата, до нашей эры

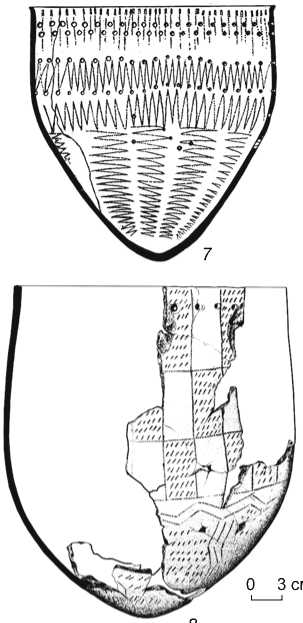

Рис. 5. Радиоуглеродная хронология энеолита и эпохи ранней бронзы Прикамья: графики сумм вероятностей основных традиций.

I – воротничковая; II – новоильинская, гаринско-борская.

Прикамская серия – самая неоднозначная в плане культурной идентификации конкретных образцов (рис. 4) и разброса дат. В ней выделяются две группы, ни одна из которых не достигает порогового значения в 20 образцов (табл. 2). К тому же подавляющее большинство анализов выполнено по керамике в одной лаборатории, хотя наиболее ранние и поздние даты получены по углю.

Воротничковая керамическая традиция, возникшая под влиянием мигрантов, оставивших Съезженс-кий и Хвалынский могильники, при суммировании вероятностей калиброванных значений (ше сть образцов) датируется в интервале 4490– 4050/4600–3500 гг. до н.э. (рис. 5). Это позволяет констатировать, что она более поздняя относительно съезженской и хвалынской. Ново-ильинские и гаринско-борские материалы (19 анализов) демонстрируют чрезвычайную разнородность. Полученный интервал (4300–1900/4300– 1700 гг. до н.э.) распадается на три

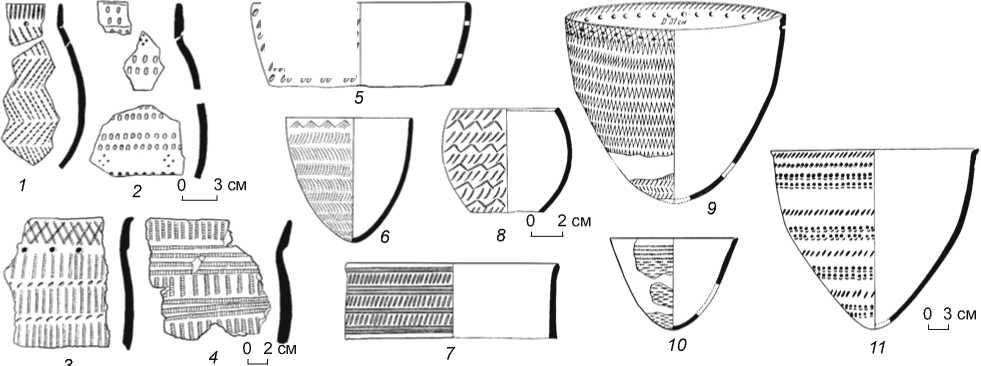

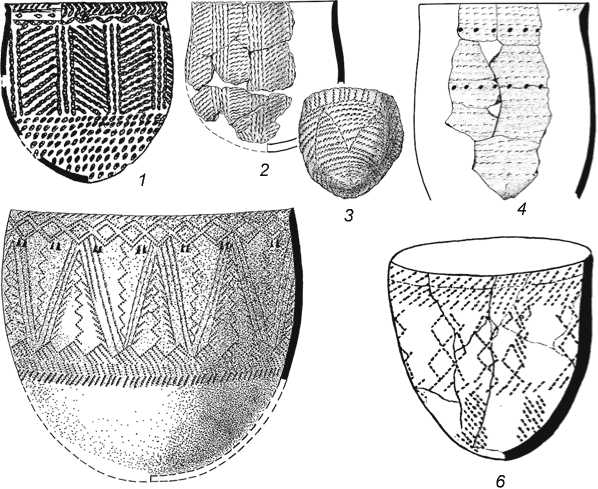

Рис. 6. Энеолитическая керамика Зауралья.

1 – святилище Савин I (раскопки М.П. Вохменцева); 2 , 3 – стоянка Разбойничий остров [Чаиркина, 2005, с. 138]; 4 – святилище Слабодчики I (раскопки М.П. Вохменце-ва); 5 – поселение Макуша III [Там же, с. 174]; 6 – могильник Чепкуль-21 [Зах, 2009, цв. вкл., рис. 11]; 7 , 8 – поселение Кочегарово I (раскопки В.С. Мосина).

отрезка*. Очевидно, что в таком виде серия не может быть в полной мере содержательно интерпретирована. В то же время даже на этом уровне прослеживается более ранняя хронологическая позиция материалов ново-ильинского типа по сравнению с гарински-ми и борскими.

Зауральский энеолит к настоящему времени представлен более чем 100 памятниками, но предметы из меди или следы металлургии обнаружены лишь на каждом пятом, несмотря на богатую рудную базу. Эти комплексы включают разнотипную керамику, характерными чертами которой являются орнаментация оттисками гребенчатого штампа с простыми и геометрическими мотивами, «шагающей гребенкой», отпечатками крупногребенчатого и рамчатого штампов, «гусеничками», веревочкой и отступающими наколами (ложношнуровая) [Мосин, 2008]. Остальные зауральские памятники отнесены к энеолиту на о сновании типологических признаков в керамике (рис. 6) и каменном инвентаре. Список приведенных дат характеризует стоянки и поселения, в т.ч. и торфяниковые, святилища (Савин I и Сла- бодчики I), культовое место Кокшаровский холм и грунтовые могильники Бузан-3 и Чепкуль-21 (табл. 3).

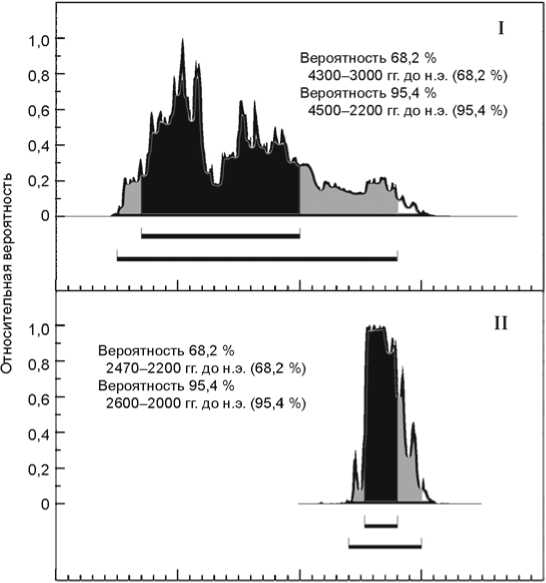

Общее число анализов превышает порог достоверности (41). Образцы дерева, угля, керамики и костей животных датировались в восьми лабораториях, три из них с использованием ускорительных технологий. Формальных оснований для исключения каких-либо дат из процедуры суммирования нет, хотя они образуют на графике двувершинную фигуру с «рубежом» около средины IV тыс. до н.э. (рис. 7)**, но при суммировании вероятностей калиброванных значений получен очень протяженный интервал (4300– 3000/4500–2200 гг. до н.э.).

Число постэнеолитических материалов на сегодняшний день ограничено, однако по ним получена небольшая, но очень компактная серия дат, относящихся к раннему бронзовому веку лесной зоны. Интервал 2470–2200/2600–2000 гг. до н.э. не смыкается с энеолитическим, но в целом соответствует представлениям о периодизации. Является ли причиной разры-

5000 4000 3000 2000 1000

Календарная дата, до нашей эры

Рис. 7. Радиоуглеродная хронология энеолита и эпохи ранней бронзы Зауралья: графики сумм вероятностей основных периодов. I – энеолит; II – ранняя бронза.

ва мизерность серии или разница датирующих материалов и технологий датирования, покажет время.

Учитывая наличие в зауральской степи памятников ямного облика, следует рассмотреть и их соотношение с хронологией энеолита. Зоной наложения интервалов является последняя треть IV тыс. до н.э. Материалы постъямного периода в степных районах представлены фрагментарно и, по сути, не датированы.

Северо-казахстанская серия, несмотря на немногочисленность (11 образцов), пока не вызывает сомнений в силу своей монолитности и значительной доли AMS-дат (табл. 4). Правда, это касается только энеолита (3750–2900/3800–2700 гг. до н.э.; рис. 8)*. Для эпохи ранней бронзы имеются лишь два очень разнородных образца, формально объединяемых в рамках протяженного интервала – 2900–2000/2950– 1950 гг. до н.э. Думается, в данном случае сказалась и неопределенность культурной атрибуции образца из материалов поселения Баландино. Исходя из этих соображений, а также в силу несогласования даты с общей периодизацией, мы ориентировались на более ранний

*Многовершинность графика, с нашей точки зрения, обусловлена только сравнительно небольшим числом анализов.

Таблица 3. Зауралье

|

Памятник |

Шифр |

Дата |

|

|

14С, л.н. |

Калиброванная (68,2 %), гг. до н.э. |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Объединенная серия |

|||

|

Савин I |

SPb-884 |

3 758 ± 80 |

2290–2030 |

|

Кокшаровско-Юрьинская |

LE-2056 |

3 860 ± 40 |

2460–2230 |

|

Савин I |

SPb-883 |

3 950 ± 120 |

2620–2210 |

|

» |

SPb-549 |

4 000 ± 200 |

2900–2200 |

|

Перейминский-2, погр. 5 |

LE-357 |

4 000 ± 130 |

2910–630 |

|

Боярка I |

SOAN-5779 |

4 210 ± 95 |

3350–2700 |

|

Слабодчики |

SPb-540 |

4 330 ± 120 |

3400–2700 |

|

Бакшай (Ново-Байрамгулово) |

SOAN-7273 |

4 335 ± 110 |

3350–2750 |

|

Горбуновский торфяник, VI разрез |

МО-1 |

4 360 ± 200 |

3340–3020 |

|

Бакшай (Ново-Байрамгулово) |

SOAN-7274 |

4 415 ± 125 |

3330–2910 |

|

Шатанов-3 |

SOAN-6836 |

4 465 ± 95 |

3340–3020 |

|

Макуша III |

IERZ-130 |

4 525 ± 175 |

3500–2900 |

|

Горбуновский торфяник |

LE-1480 |

4 530 ± 60 |

3360–3100 |

|

Савин I |

SPb-548 |

4 530 ± 200 |

3550–2900 |

|

Горбуновский торфяник |

LE-1479 |

4 560 ± 80 |

3490–3100 |

|

Шатанов-3 |

LE-7703 |

4 600 ± 50 |

3490–3100 |

|

Бузан-3, погр. 2 |

IGAN-1840 |

4 640 ± 120 |

3650–3100 |

|

Остров Веры |

Кі-16396 |

4 650 ± 90 |

3630–3340 |

|

Шигирское А |

SOAN-5609 |

4 660 ± 35 |

3510–3360 |

|

Кочегарово I |

Кі-16847 |

4 660 ± 90 |

3630–3350 |

|

Горбуновский торфяник, Стрелка |

МО-2 |

4 800 ± 200 |

3950–3350 |

|

Горбуновский торфяник |

LE-1532 |

4 810 ± 50 |

3650–3520 |

|

Разбойничий Остров |

IERZ-131 |

4 960 ± 210 |

3990–3510 |

|

Горбуновский торфяник |

LE-1533 |

5 070 ± 60 |

3950–3790 |

|

Горбуновский торфяник, VI разрез |

AA-86207 |

5 070 ± 60 |

3950–3790 |

|

То же |

AA-86208 |

5 070 ± 60 |

3950–3790 |

|

Сазык-9 |

LE-2295 |

5 100 ± 60 |

3970–3800 |

|

Шувакишский торфяник |

AA-86211 |

5 130 ± 45 |

3980–3800 |

|

Бузан-3, погр. 3 |

SOAN-3537 |

5 140 ± 60 |

4040–3800 |

|

Кочегарово I |

SOAN-7067 |

5 170 ± 95 |

4230–3800 |

|

Чепкуль-21, погр. 2 |

SOAN-4256 |

5 200 ± 55 |

4150–3950 |

|

Кочегарово I |

Ki-15544 |

5 220 ± 80 |

4230–3950 |

|

Чепкуль-21, погр. 2, 3 |

SOAN-4257 |

5 245 ± 75 |

4230–4090 |

|

Кокшаровский холм |

Ki-15907 |

5 250 ± 90 |

4230–3970 |

|

Чепкуль-21, погр. 2, 3 |

SOAN-4258 |

5 315 ± 55 |

4240–4050 |

|

Боярка I |

SOAN-5778 |

5 330 ± 45 |

4240–4050 |

|

Кочегарово I |

Ki-15962 |

5 410 ± 80 |

4350–4070 |

|

Кокшаровский холм |

Ki-15541 |

5 440 ± 90 |

4440–4070 |

|

Береговая VI |

LE-6064 |

5 570 ± 50 |

4450–4360 |

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Ранняя бронза |

|||

|

Горбуновский торфяник, VI разрез |

SOAN-7368 |

3 790 ± 85 |

2400–2040 |

|

То же |

SOAN-7369 |

3 810 ± 90 |

2460–2130 |

|

» |

AA-86209 |

3 815 ± 90 |

2460–2130 |

|

» |

SOAN-7370 |

3 860 ± 85 |

2470–2200 |

|

» |

AA-86210 |

3 920 ± 50 |

2480–2300 |

Примечание: курсивом выделены данные без культурной идентификации, включенные в серию по залеганию образца в энеолитическом слое.

Таблица 4. Северный Казахстан

|

Памятник |

Шифр |

Дата |

Памятник |

Шифр |

Дата |

||

|

14С, л.н. |

Калиброванная (68,2 %), гг. до н.э. |

14С, л.н. |

Калиброванная (68,2 %), гг. до н.э. |

||||

|

Ботайская традиция |

Ботай |

ОхА-4315 |

4 630 ± 75 |

3630–3190 |

|||

|

Ботай |

IGAN-4237 |

4 330 ± 60 |

3020–2890 |

» |

ОхА-4317 |

4 630 ± 80 |

3630–3130 |

|

» |

IGAN-432 |

4 340 ± 120 |

3350–2850 |

Красный Яр |

ОхА-4284 |

4 690 ± 80 |

3630–3370 |

|

» |

IGAN-4236 |

4 540 ± 60 |

3370–3100 |

Ботай |

IGAN-4234 |

4 900 ± 50 |

3720–3630 |

|

Кожай I |

IGAN-748 |

4 570 ± 40 |

3490–3120 |

Ранняя бронза |

|||

|

Кумкешу I |

IGAN-747 |

4 570 ± 270 |

3650–2900 |

Сергеевка |

OxA-4439 |

4 160 ± 80 |

2880–2630 |

|

Кожай I |

IGAN-656 |

4 600 ± 320 |

3700–2850 |

Баландино |

OxA-4441 |

3 770 ± 75 |

2300–2030 |

|

Ботай |

ОхА-4316 |

4 620 ± 80 |

3620–3120 |

||||

Примечание: курсивом выделены данные, которые при суммировании вероятностей не учитывались.

Вероятность 68,2 % 3750-3600 tr. до н.з. (7.9 %) 3550-3100 гг. до н.э. (54,6 %) 3050-2900 гг. до н.з. (5,7 %)

Вероятность 95,4 % 3800-2700 гг. до н.э. (95,4 %)

Рис. 8. Радиоуглеродная хронология энеолита и эпохи ранней бронзы на территории Северного Казахстана: графики сумм вероятностей основных периодов.

I – энеолит; II – ранняя бронза.

Вероятность 68,2 % 2880-2830 гг. до н.з. (13,9 %) 2820-2660 гт. до н.з. (49,9 %) 2650-2630 гг. до н.з. (4,4%)

Вероятность 95,4 % 2910-2560 гг. до н.з. (92,6 %) 2540-2490 гт. до н.з. (2,8 %)

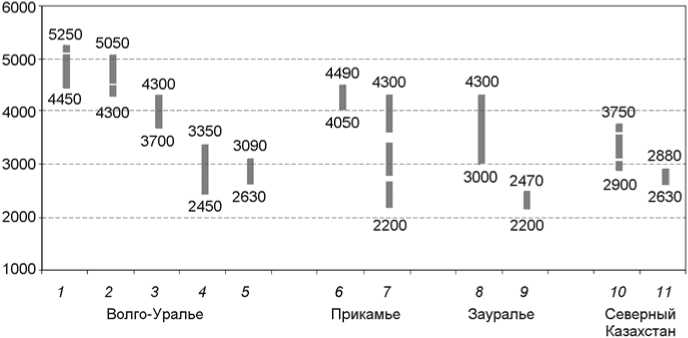

Рис. 9. Абсолютная хронология основных культурных традиций энеолита и эпохи ранней бронзы в рассматриваемых регионах.

Волго-Уралье: 1 – съезженская, 2 – хвалынская, 3 – безворотничковая, 4 – ямная, 5 – Репин Хутор; Прикамье: 6 – воротничковая, 7 – новоильинская, гаринско-борская; Зауралье: 8 – энеолит, 9 – ранняя бронза; Северный Казахстан: 8 – энеолит, 9 – ранняя бронза.

интервал 2880–2630/2910–2490 гг. до н.э., который в целом близок хронологии памятников раннего бронзового века лесного Зауралья (см. выше).

Выводы

Переход к энеолиту в Уральском регионе был очень неравномерен. В середине неолитического периода, на рубеже VI–V тыс. до н.э., в Волго-Уралье с юга мигририровали носители энеолитических керамических традиций съезженского и хвалынского типов с посудой, изготовленной из илов с искусственной примесью раковин и имевшей воротничковое оформление венчиков. Мигранты оказывали существенное влияние на местное неолитическое население, формируя симбиотические «воротничковые» традиции не только в Южном Предуралье, но и в Нижнем Прикамье. Однако это не было процессом полного замещения. Всю первую половину V тыс. до н.э. энеолитические традиции мигрантов сосуществовали с местными неолитическими – неорнаментиро-ванной, поздненакольчатой и зубчато-гребенчатой. Во второй половине V тыс. до н.э. на базе гребенчатой традиции позднего неолита Волго-Уралья сформировались токская, турганикская и близкие им энеолитические (рис. 9).

На рубеже неолита и энеолита, во второй половине V тыс. до н.э., в Зауралье отступающе-накольчатая составляющая полуденских комплексов эволюционировала в ложношнуровую, гребенчатая – в гребенчатую энеолитическую с простыми и геометрическими узорами. Параллельно продолжала существовать и бо-борыкинская традиция, самые поздние даты которой относятся к завершающей фазе энеолита [Выборнов,

Мосин, Епимахов, 2014]. В Прикамье во второй половине V тыс. до н.э. на основе камской неолитической традиции формировались новоильинские и гаринско-борские комплексы.

Результативно анализировать энеолитические комплексы Урала в настоящее время можно лишь с позиций выявления орнаментальных и технологических традиций изготовления посуды и их сочетаний в отдельных социумах. Общины были связаны между собой широкой сетью социальных связей за счет семейно-брачных и экономических отношений, а также мобильности групп внутри хозяйственных зон, объединявших различные ландшафты.