Хронология наскальных изображений в российско-монгольской части Алтая (от палеолита до позднего средневековья)

Автор: Молодин В.И., Черемисин Д.В., Ненахова Ю.Н., Батболд Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье предлагается опыт построения хронологии наскальных изображений, обнаруженных на территории российско-монгольской части Горного Алтая, от эпохи палеолита до позднего Средневековья. Исследование базируется на анализе стилистики и репертуара сюжетов петроглифов, а также результатах изучения петроглифических палимпсестов. Древнейший пласт наскального искусства указанного региона отнесен к эпохе верхнего палеолита. На ряде палимпсестов фигуры лошадей, выполненные в калгутинском стиле, перекрыты петроглифами бронзового века. Отмечается наибольшая сложность определения пласта изображений, относящихся к неолиту. В огромном массиве петроглифов эпохи бронзы выделены фигуры, отражающие изобразительные традиции, которые связываются с афанасьевской и чемурчекской культурами. Очевидным маркером чемурчекской изобразительной традиции являются «чемурчекские антропоморфы». Указывается, что пласт петроглифов эпохи бронзы, представленный многообразием зоо- и антропоморфных фигур, а также изображений реалий (оружие, колесный транспорт), не является хронологически и культурно монолитным и в дальнейшем может быть дифференцирован хронологически. Для раннего железного века предполагается выделить петроглифы начального этапа и середины I тыс. до н.э. Рассмотрены сложности определения наскальных рисунков гунно-сарматской эпохи, а также своеобразие яркой древнетюркской изобразительной традиции эпохи раннего Средневековья, содержание петроглифов Новейшего времени на юге Российского Алтая.

Монгольский алтай, петроглифы, палимпсесты, калгутинский стиль, чемурчекская культура, ранний железный век и эпоха средневековья

Короткий адрес: https://sciup.org/145146946

IDR: 145146946 | УДК: 902/904, | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.065-077

Текст научной статьи Хронология наскальных изображений в российско-монгольской части Алтая (от палеолита до позднего средневековья)

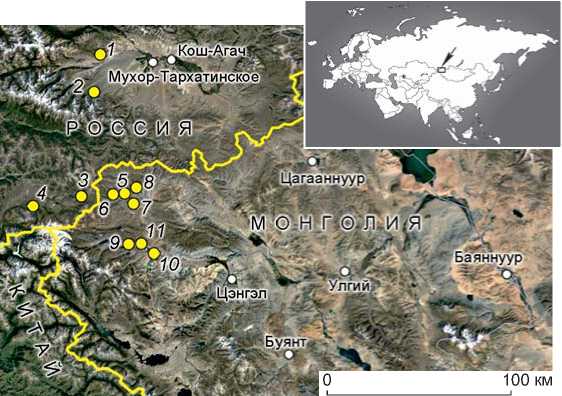

Монгольский Алтай является настоящим петроглифическим Эльдорадо: на этой территории открыто очень много выдающихся памятников наскального искусства (рис. 1). Здесь наряду с изучением разновременных захоронений, а также поминальных комплексов и изваяний, в течение десятилетий целенаправленно проводились исследования петроглифов как наиболее многочисленных археологических объектов региона. В конце XX – начале XXI в. международными экспедициями были обследованы долины рек Бага-Ойгур, Цагаан-Салаа и Цаган-Гол на северо-западе Монголии, что позволило зафиксировать и скопировать тысячи наскальных композиций разных эпох. Полученные результаты опубликованы монографически (см.: [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, 2006; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005; Кубарев, 2009]. В этих изданиях есть разделы, посвященные проблемам периодизации и хронологии петроглифических памятников Монгольского Алтая, исследованных соавторами. Н. Батболд в короткой статье изложил свою точку зрения на хронологию петроглифов Монгольского Алтая [2018], А.Н. Мухарева и Н.Н. Серегин охаракте- ризовали историю изучения раннесредневековых петроглифов Монгольского Алтая и оценили итоги этих исследований [2021].

В.Д. Кубарев, Э. Якобсон и Д. Цэвээндорж рассмотрели хронологию петроглифов в свете представлений о динамике культурных процессов, стилистике и построили свои заключения на аналогиях изображений с материалами из раскопок. Хронологические позиции исследованных коллегами комплексов определяются в диапазоне от каменного века до этнографической современности. Древнейший пласт наскальных изображений отнесен ими к эпохе «неолита – энеолита» [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 54, 121], в массиве петроглифов эпохи бронзы (IV–I тыс. до н.э.) выделены два периода – ранний и поздний [Там же, c. 55]. Соавторами были атрибутированы петроглифы эпохи «древних кочевников» раннего железного века [Там же, с. 92–107], гунно-сарматской эпохи, «эпохи Средневековья» и позднего времени [Там же, с. 107–111]. В изданиях, опубликованных во Франции на английском языке, приведена дата каждой наскальной композиции или отдельной фигуры [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, 2006].

Рис. 1. Памятники наскального искусства на территории Горного Алтая (Российский и Монгольский Алтай).

1 – Чаганка; 2 – Елангаш; 3 – Калгутинский Рудник; 4 – Музды-Булак; 5 – Бага-Ойгур; 6 – Цагаан-Салаа; 7 – петроглифы Бага-Ойгура (правый берег); 8 – Хар-Джамат-Гол; 9 – Хар-Салаа; 10 – Хар-Чулуу; 11 – Шивээт-Хайрхан.

В то же время на территории юга Российского Алтая, как представляется, составляющего с Монгольским Алтаем единую природную и культурную провинцию, на плоскогорье Укок был исследован памятник Калгутинский Рудник. Некоторые его петроглифы определены как древнейшие на Алтае и отнесены к эпохе верхнего палеолита [Молодин, Черемисин, 1999]. Была сформулирована концепция историко-культурного развития носителей культур, обитавших на этой территории [Molodin, 1995].

Концепция центральноазиатского очага первобытного искусства, разработанная академиком А.П. Окладниковым [1972], получила дальнейшее развитие. В ходе изысканий на территории Монгольского Алтая, проводившихся в по следнее десятилетие российскими, монгольскими и французскими специалистами с целью выявления и изучения «древнейшего пласта» петроглифов, была открыта целая серия уникальных ком-

плексов [Цэвээндорж и др., 2017; Черемисин и др., 2018; Молодин, 2022; Молодин, Женест, Зоткина и др., 2019; Молодин, Зоткина, Кретэн и др., 2020; Молодин, Черемисин, Ненахова и др., 2022а; и др.].

Результаты исследований

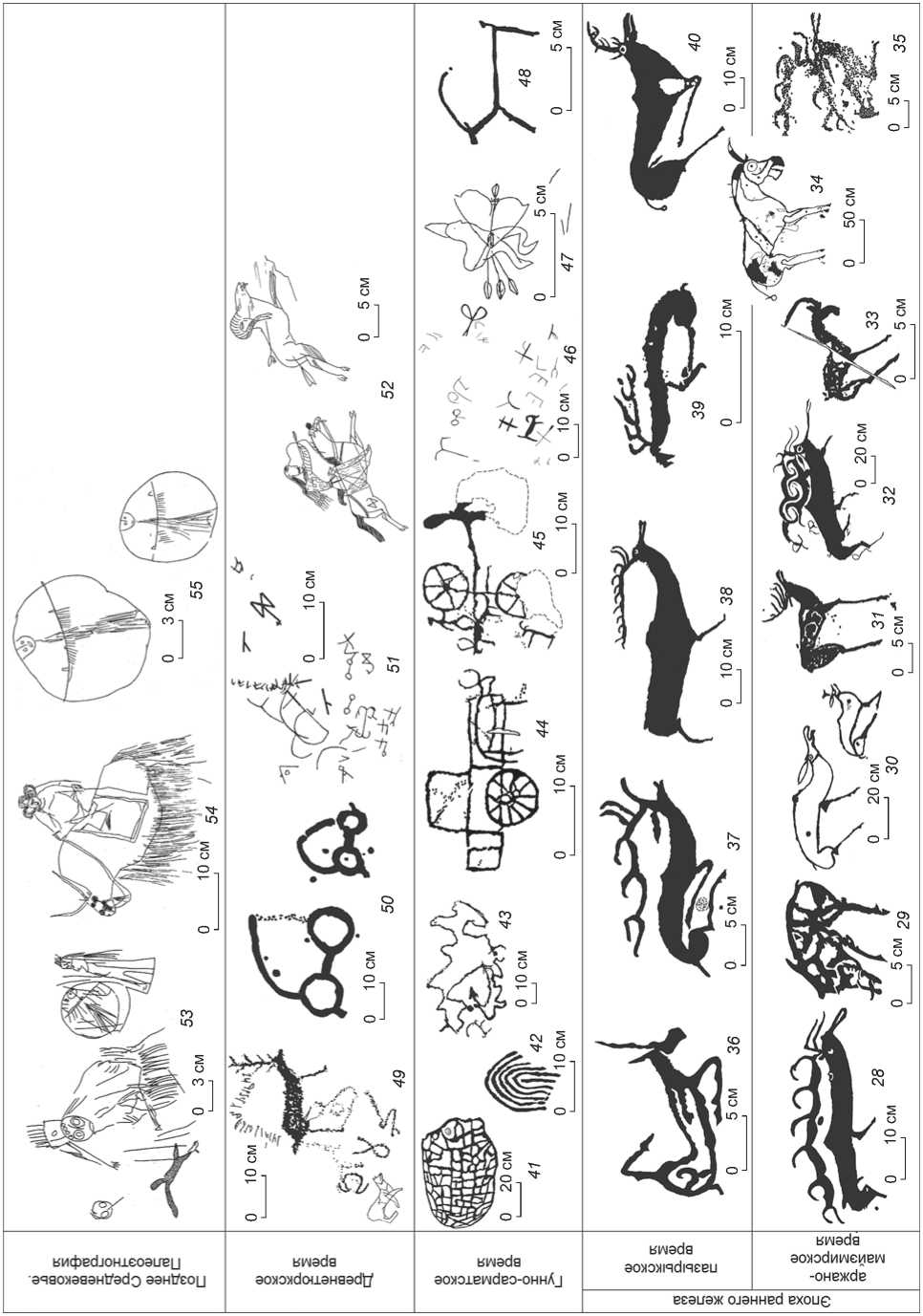

Изучение обнаруженных ранее и вновь открытых изображений (выявление их иконографических и стилистических особенностей, реконструкция технологии нанесения петроглифов на основе данных трасологического анализа, интерпретация палимпсестов) дало возможность получить новые доказательства в пользу представлений о верхнепалеолитическом возрасте петроглифов в российской и монгольской частях Алтая. На этой территории зафиксированы выбитые на сланцевых скальных поверхностях фигуры мамонтов, носорога (?), быков, лошадей (рис. 2, 1–5 ; 3), а также оленей (см. рис. 2, 6 ), баранов, парциальные изображения.

Серьезным аргументом в пользу древности этой группы петроглифов стали результаты изучения палимпсестов, в которых выбитые фигуры лошадей в калгутинском стиле перекрыты изображениями быков и оленей, выполненных в стилистике эпохи бронзы (композиции на памятниках Цагаан-Салаа IV и на правом берегу Бага-Ойгура) [Молодин, 2022; Молодин, Женест, Зоткина и др., 2019; Молодин, Зоткина, Кретэн и др., 2020; Молодин, Черемисин, Ненахова и др., 2022а; Черемисин и др., 2018; Цэвэ-эндорж и др., 2017; Батболд и др., 2019]. Был поставлен вопрос о выделении особого калгутинского стиля наиболее древних изображений [Молодин, Женест, Зоткина и др., 2019].

Атрибуция петроглифов эпохи неолита на исследуемой территории – наиболее дискуссионная область хронологических построений. Выделение этого пласта предложено в работах В.Д. Кубарева, Д. Цэвээн-доржа и Э. Якобсон [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, p. 64–66; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, c. 48–54]. Связывая небольшое количество наскальных изображений с поздним каменным веком, эти исследователи опираются на черты стиля выбитых изображений животных, в какой-то степени общие с чертами, характерными для верхнепалеолитического, калгутинского стиля. Серьезная методологическая проблема, как представляется, заключается в том, что такая аргументация может быть принята, если постулировать связь неолитического населения региона с палеолитическим периодом, а если полагать, что в эпоху неолита население сменилось, то стиль наскального искусства может и не иметь параллелей с предшествующей традицией. Как бы то ни было, выделение неолитического пласта петроглифов рассма- триваемого региона в настоящее время является делом наиболее сложным и не подкрепленным какими-то доказательствами.

Если опираться на общестадиальные принципы хронологии петроглифов Сибири, то к неолитической эпохе рассматриваемого региона можно отнести несколько одиночных фигур животных. Одно из оснований – «чешуйчатая» техника нанесения изображений, вероятно, каменными орудиями, что отмечено В.Д. Кубаревым, Д. Цэвээндоржем и Э. Якобсон [2005, c. 49]. К таким фигурам относятся изображение головы лося (см. рис. 2, 7 ), а также, возможно, еще несколько крупных выбитых фигур животных (см. рис. 2, 8–10 ), которые, однако, вполне могут относиться и к более раннему периоду. Антропоморфные фигуры в этот период еще не появляются.

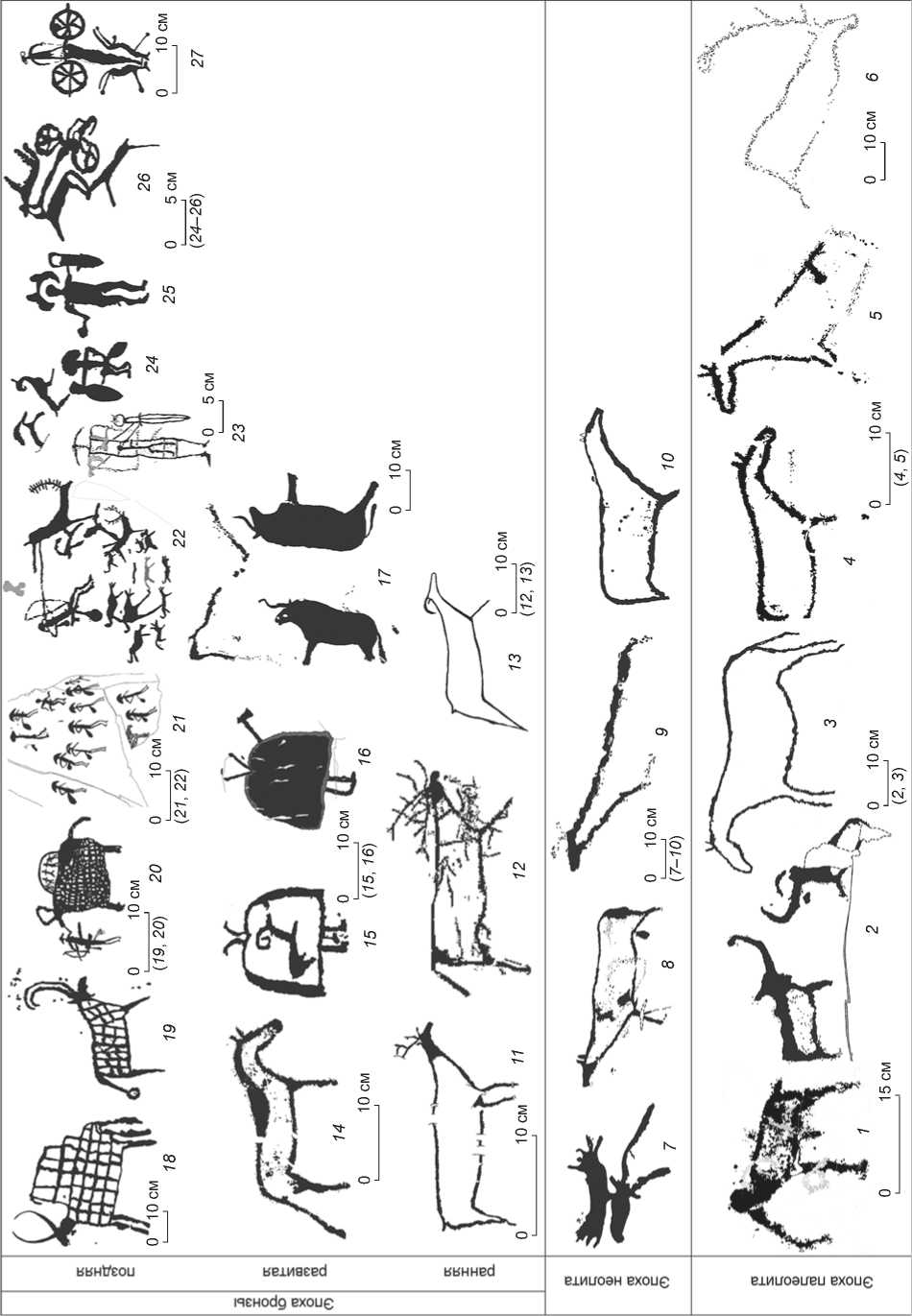

Бронзовый век отмечен расцветом традиций наскального искусства в регионе. Ни одна другая эпоха не представлена в петроглифах Монгольского Алтая таким количеством изображений, таким богатством сюжетов, разнообразием персонажей и количеством воплощенных в искусстве реалий. Подобное характерно и для других регионов пояса гор и степей Евразии. Однако именно в петроглифах Монгольского Алтая встречаются совершенно своеобразные мотивы, сюжетные композиции и персонажи, очевидно, воплощающие мифологические сюжеты и идеологические представления создателей наскальных изображений данного эпохального массива.

Среди персонажей – домашние и дикие животные, многократно представленные в сюжетных композициях, которые связаны с охотой (быки, олени-маралы, горные козлы, верблюды, лоси, кабаны; хищники, в т.ч. кошачьи, волки и редкие медведи, птицы разных видов). Домашние животные – лошади и быки; при этом лошади, запряженные в колесные повозки и колесницы, быки – навьюченные поклажей, ведомые в поводу, с людьми на спине. Очевидно, к эпохе бронзы относятся условно-схематичные изображения жилищ, маски-личины, отпечатки человеческой ступни. По сравнению с более древними периодами в эпоху бронзы наиболее часто изображались антропоморфные персонажи (в сценах охоты, в военных действиях друг против друга) в различной иконографии, с разнообразными, вероятно, ритуальными атрибутами и реальным оружием, хорошо известным по материалам раскопок. Представлены также различные сексуальные практики; этот сюжет, очевидно, относился к ритуальной сфере культуры местного населения.

Совершенно очевидно, что пласт петроглифов эпохи бронзы не является культурно и хронологически монолитным, гомогенным; в нем выделяются комплексы, принадлежавшие культурам эпохи ранней бронзы и культурным образованиям позднего бронзового века.

Исследователи выделяют пока немногочисленные образцы петроглифов, которые можно связывать с ранней порой бронзового века. Одни из них представлены в многофигурном палимпсесте на местонахождении Цагаан-Салаа IV. Афанасьевская изобразительная традиция, выделенная В.И. Молодиным по материалам, открытым на территории Российского Алтая (Кучерла, Музды-Булак, Узунгур) [1996], получила воплощение и в наскальном искусстве Минусинской котловины [Есин, 2010]. На памятнике Муз-ды-Булак на плато Укок фигура марала перекрыта другими петроглифами бронзового века, а в Цагаан-Салаа (Монголия) подобное изображение перекрывает фигуру лошади в калгутинском стиле [Молодин, Черемисин, 2002; Молодин, Зоткина, Кретэн и др., 2020]. Возможно, в массиве петроглифов бронзового века на пространствах Монгольского Алтая есть и другие изображения, связанные с этой линией развития культур раннего бронзового века Южной Сибири и Центральной Азии (см. рис. 2, 11–13 ).

Своеобразные изображения антропоморфных персонажей в особой одежде («параболические», «колоколовидные», «в прозрачных накидках», с оружием, «рогами») многократно представлены на скалах в долинах рек Цагаан-Салаа и Бага-Ой-гур. На основании полных иконографических аналогий с сюжетами, воспроизведенными на ритуальных оградах чемурчекской культуры (Хар-Чулуут-1, Хулагаш), этот образ атрибутирован как маркер изобразительной традиции чемурчекской культуры, выделенной А.А. Ковалевым [Ковалев, Мунхбаяр, 2015, 2022; Молодин, Черемисин, Ненахова и др., 2022б; и др.]. Определены связанные с этим персо- нажем круг сюжетов и изобразительный контекст, проявившийся в иконографии животных-участников сцен с «чемурчекскими антропоморфами». Это, например, быки и лошади, переданные в особой иконографии [Ковалев, Мунхбаяр, 2022, c. 87]. Кроме того, воспроизведение оружия – бронзового про-ушного топора – позволяет датировать фигуру, изображенную на правом берегу Бага-Ойгура, концом III тыс. до н.э. [Молодин, Черемисин, Ненахова и др., 2022б, с. 248] (см. рис. 2, 14–16).

Совершенно очевидно, что вариативность образов, сюжетов и иконографических вариантов изображения зоо- и антропоморфных персонажей, относящихся, бесспорно, к эпохе бронзы, связана с их различной хронологией и культурной принадлежностью. Так, фигуры быков очень разнообразны (отчетливо выделяются группа животных с массивным туловищем прямоугольной формы (см. рис. 2, 18–20 ) и группа более реалистически изображенных животных). С изображениями быков нередко связаны фигуры людей: чаще всего они ведут этих животных в поводу.

В.Д. Кубарев отмечает несколько групп изображений быков – выполненных в разных техниках, с разными типами рогов, «пятнистых» быков и быков «в декоративном стиле», ездовых и вьючных, в сценах с мужскими и женскими персонажами [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 523–535, 579–583]. Очевидно, домашние быки играли очень важную роль в хозяйстве ранних скотоводов, и это нашло отражение в их представлениях и искусстве. Хронологию сюжетной линии, связанной с воспроизведением домашних и диких (?) быков, однозначно определить пока невозможно, но следует иметь в виду, что

Рис. 2. Периодизация петроглифов Монгольского Алтая.

1 – Бага-Ойгур III [Черемисин и др., 2018, рис. 15, с. 67]; 2 – Бага-Ойгур II [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 961, с. 376]; 3 – Кал-гутинский Рудник, уч. I, изображение 9 [Молодин, Черемисин, 1999, рис. 26, с. 48]; 4 , 5 – Цагаан-Салаа IV [Молодин, Зоткина, Кретэн и др., 2020, рис. 3, с. 139]; 6 – Калгутинский Рудник [Молодин, Черемисин, 1999, с. 34, рис. 15]; 7 – Цагаан-Салаа IV [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 337, с. 224]; 8 – Бага-Ойгур II [Там же, рис. 962, с. 377]; 9 – Цагаан-Салаа IV [Там же, рис. 332, с. 223]; 10 – Цагаан-Салаа II [Там же, рис. 119, с. 179]; 11 – Музды-Булак [Молодин, Черемисин, 2002, рис. 1, с. 60]; 12 – Цагаан-Салаа IV [Молодин, Зоткина, Кретэн и др., 2020, рис. 3, с. 139]; 13 – Бага-Ойгур V [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 1347, с. 477]; 14 – Цагаан-Салаа IV [Молодин, Зоткина, Кретэн и др., 2020, рис. 3, с. 139]; 15 – Бага Ойгур I [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 847, с. 348]; 16 , 17 – Бага-Ойгур-4 (правый берег, полевые исследования 2019 г., прорисовки авторов); 18 – Цагаан-Салаа IV [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 657, с. 301]; 19 – Хар-Чулуу [Кубарев, 2009, рис. 1107, с. 338]; 20 – Бага-Ойгур IV [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 1182, с. 433]; 21 – Хар-Салаа III [Кубарев, 2009, рис. 275, с. 122]; 22 – Бага-Ойгур-2 (правый берег, полевые исследования 2019 г., прорисовка авторов); 23 – Хар-Салаа II [Кубарев, 2009, рис. 135, с. 83]; 24 – Бага-Ойгур II [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 862, с. 352]; 25 – Цагаан-Салаа IV [Там же, рис. 405, с. 241]; 26 – Хара Джамат Гол-6 (полевые исследования 2019 г., прорисовка авторов); 27 – Цагаан-Салаа III [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 244, с. 206]; 28 – Цагаан-Салаа I [Там же, рис. 1086, с. 407]; 29 – Хар-Чулуу [Кубарев, 2009, рис. 1033, с. 319]; 30 – Бага-Ойгур III [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 1026, с. 392]; 31 – Бага-Ойгур V [Там же, рис. 1362, с. 482]; 32 – Ца-гаан-Салаа IV [Там же, рис. 596, с. 285]; 33 – Цагаан-Салаа IV [Там же, рис. 504, с. 264]; 34 – Шивээт-Хайрхан [Кубарев, 2009, рис. 931, с. 298]; 35 – Бага-Ойгур IV [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 1086, с. 407]; 36 – Хар-Чулуу [Кубарев, 2009, рис. 1060, с. 325]; 37 – Цагаан-Салаа IV [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 310, с. 217]; 38 – Цагаан-Салаа I [Там же, рис. 5, с. 144]; 39 – Цагаан-Салаа III [Там же, рис. 266, с. 210]; 40 – Бага-Ойгур III [Там же, рис. 1028, с. 392]; 41 – Бага-Ойгур IV [Там же, рис. 1187, с. 435]; 42 – Бага-Ойгур I [Там же, рис. 820, с. 340]; 43 – Цагаан-Салаа IV [Там же, рис. 597, с. 285]; 44 – Хар-Салаа VII [Кубарев, 2009, рис. 723, с. 235]; 45 – Хар-Салаа VII [Там же, рис. 725, с. 235]; 46 – Калгутинский Рудник [Молодин, Черемисин, 1996, с. 48, рисунок]; 47 – Цагаан-Салаа IV [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 312, с. 218]; 48 – Цагаан-Салаа II [Там же, рис. 93, с. 171]; 49 – Цагаан-Салаа IV [Там же, рис. 379, с. 235]; 50 – Бага-Ойгур II [Там же, рис. 937, с. 370]; 51 – Бага-Ойгур III [Там же, рис. 1050, с. 397]; 52 – Чаганка [Черемисин, 2004а, с. 44, рис. 7]; 53 – 55 – Чаганка (материалы Д.В. Черемисина).

Рис. 3. Изображение быка. Бага-Ойгур-5 (правый берег), Монгольский Алтай.

в ряде композиций фигуры быков могут быть отнесены к различным группам и при этом связаны с антропоморфными персонажами в грибовидных головных уборах.

Антропоморфные фигуры также не одинаковы по иконографии; представлены по большей части мужские персонажи с оружием – луками и стрелами, копьями, кинжалами, палицами. К периоду развитой – поздней бронзы относятся фигуры персонажей, переданных в своеобразной манере – на полусогнутых ногах, в грибовидных головных уборах, с хвостами или палицами [Кубарев, 1987]. Вооруженные луками и копьями, они часто показаны в сценах охоты, воинских противостояний, батальных сценах, а также в сюжетах перекочевок с вьючными быками и в сценах с колесницами (см. рис. 2, 20–25 ).

«Эпоха колесниц» (середина – вторая половина II тыс. до н.э.), относящаяся к поздней поре бронзового века, представлена многочисленными изображениями легких колесных повозок с впряженными лошадьми. Монгольский Алтай – один из регионов, где эти изображения, являющиеся воплощением «центральноазиатской традиции» воспроизведения колесницы «в плане» с лошадьми, расположенными «спиной к спине», и возничим на платформе, наиболее многочисленны (см. рис. 2, 26, 27). Датирующими можно считать антропоморфные фигуры в грибовидных головных уборах, на полусогнутых ногах и с кинжалами [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 577, рис. 87, 20]; последние по форме соответствуют цельнолитым с рукоятью, которые были найдены в комплексах кротовской культуры [Молодин, 2015], зафиксированы в виде случайных находок от Китая до Казахстанского Прииртышья [Там же] и надежно датированы периодом развитой бронзы. Изображения антропоморфных персонажей с кинжалами с кольцевым навершием на рукояти [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 577, рис. 87, 19], судя по аналогиям с такими кинжалами [Членова, 1976], могут быть отнесены к эпохе поздней бронзы.

Массив петроглифов раннего железного века на фоне других археологических памятников эпохи, исследованных на изучаемой территории, казалось бы, должен быть не меньше по количеству изображений, чем массив предшествующего периода, однако не все столь очевидно. Действительно, очень яркий, стилистически достоверно определимый и очень полно представленный почти на всех значительных местонахождениях Российского и Монгольского Алтая пласт наскальных изображений связан с многочисленными петроглифами в «стиле оленных камней» [Савинов, 1990] (см. рис. 2, 28 , 32 , 35 ; 4). Это прежде всего многократно повторенный образ «стилизованного» оленя, который изображен не только на скальных плоскостях на обширных пространствах изучаемой территории, но и на монументальных памятниках – каменных изваяниях, оленных камнях монголо-забайкальского типа.

Этот стиль, как следует из анализа археологических реалий, воспроизведенных на оленных камнях монголо-забайкальского типа, датирован начальным этапом раннего железного века, хотя обсуждается

Рис. 4. Стилизованная фигура оленя. Бага-Ойгур-2 (правый берег), Монгольский Алтай.

Рис. 5. Изображение кабана, начало эпохи раннего железа. Чуй-Оозы, р. Чуя, Российский Алтай.

и гораздо более ранняя дата появления образа стилизованного оленя [Кубарев, 2009, с. 22]. Не решен вопрос о причине несовпадения ареалов наибольшей концентрации таких петроглифов и каменных изваяний монголо-забайкальского типа с фигурами стилизованных оленей. Так, на территории Российского Алтая среди чуть более 100 изваяний известно только одно с фигурами стилизованных оленей; все другие стелы украшены изображениями животных, выполненными в ином стиле. На территории Монгольского Алтая изваяния с образом стилизованного оленя встречаются также гораздо реже, чем подобные стелы в Центральной и Северной Монголии.

Кроме своеобразных фигур стилизованных оленей, к «раннескифской» эпохе или к начальному этапу раннего железного века на Алтае следует отнести фигуры животных – оленей, кабанов, хищников, горных козлов – в позе «внезапной остановки», «на цыпочках», со свисающими конечностями; эти особенности соответствуют стилистике аржано-майэмирского варианта звериного стиля. Большое количество гравированных изображений данного периода открыто и исследовано в ходе работ Е.А. Миклашевич на памятни- ках Центрального Алтая [2012]. Изображения в этом стиле представлены также в российско-монгольской части Алтая (см. рис. 2, 29–31, 33, 34; 5, 6).

Удивительно, что наскальные изобразительные традиции следующего этапа раннего железного века на Алтае, в частности, связанные с пазырыкской культурой, для которой характерно ярчайшее декоративноприкладное искусство, определить не совсем просто.

Рис. 6. Изображения оленя, горного козла и хищника (?), раннескифская эпоха. Долина р. Чаган, Российский Алтай.

Кроме того, они представлены гораздо меньшей серией, чем искусство начального этапа данной эпохи. Судя по опубликованным материалам, в СевероЗападной Монголии наскальных изображений с чертами достоверно определяемой стилистики скифо-сибирского искусства эпохи раннего железного века немного. Немногочисленны петроглифы указанного периода и на Российском Алтае. Здесь

на ряде памятников воспроиз ведены различные животные или образы, трактованные в классической стилистике скифо-сибирской изобразительной традиции (см., напр.: [Кубарев, 1999]) (см. рис. 2, 36).

В наскальном искусстве рассматриваемого региона практически полностью отсутствуют сцены терзания, нет изображений грифонов и других синкретичных персонажей. Довольно редко изображались в наскальном искусстве и сами обитатели Алтая середины – второй половины I тыс. до н.э., в отличие, например, от их современников – носителей тагар-ской культуры. Тем не менее, по нашему мнению, очевидно, что значительная часть изображений копытных, прежде всего горных козлов и оленей, относится к развитому этапу раннего железного века, т.е. к V–III вв. до н.э. (см. рис. 2, 37–40 ). Следует отметить яркую серию петроглифов памятника Ба-га-Ойгур III, в которых воплощена «скифская» традиция совмещения, взаимного вписывания фигур животных по принципу «загадочной картинки», характерной для скифской торевтики (см.: [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 400, № 1056, 1057, 1059; с. 635, фото 55]).

В наскальном искусстве изучаемого региона имеется один замечательный персонаж, связанный с мифологией и ритуалами пазырыкцев. Это фантастический образ коня с рогами на голове, который воспроизведен на скалах ряда местонахождений в долине р. Цаган-Гол (см., напр.: [Кубарев, 2009, c. 28–29, рис. 931]) (см. рис. 2, 34). Действительно, практика «маскирования» или мифического «превращения» жертвенного коня в оленя или горного козла в погребальном ритуале пазырыкцев известна по материалам раскопок «замерзших» курганов на территории Российского и Казахстанского Алтая (могильники Пазы- рык, Туэкта, Башадар, Берель и др.). Очевидно, что данный персонаж играл важною роль в мифологическом бестиарии населения Алтая скифской эпохи; образ коня с рогами использован в атрибутике головных уборов носителей культуры, воплощен в наскальном искусстве региона. Очевидно, что семантика образа глубока и многослойна (опыт интерпретации см.: [Черемисин, 2005]).

Выделение на рассматриваемой территории изображений следующей эпохи, гунно-сарматского времени, осложнено рядом проблем, связанных с малочисленностью в общем массиве наскальных изображений региона, а также трудностями в определении стилистических и содержательных характеристик этих петроглифов. Во-первых, в наскальном, как и в декоративно-прикладном, искусстве Евразии долгое время сохранялись традиции предшествующего периода, в которых тотально главенствовал скифо-сибирский звериный стиль. Во-вторых, очень трудно считать научными дефинициями такие понятия, как «динамизм», «лаконичность», «схематизм»; их можно использовать для обозначения характера лишь отдельных фигур или композиций, выполненных в технике гравировки или выбивки, но не какого-либо значительного массива наскальных изображений со статистически представительной группой фигур. Поэтому, судя по представленному в работах коллег опыту выделения гунно-сарматской или «постскифской» эпохи, основой для отнесения к ней тех или иных изображений и композиций чаще всего являются стилистические отличия, которые исследователи усматривают в отдельных изображениях (см. рис. 2, 41–45, 47, 48), а также стилистика петроглифов соседних регионов (прежде всего сходство с «таштыкским стилем» на Енисее) [Миклаше- вич, 1996; Соенов, 2003; и др.]. Е.А. Миклашевич, отмечая новые (по сравнению со скифской эпохой) приемы передачи образов животных в переходный – «постскифский» – период на Алтае, указывает на появление элементов таштыкского стиля Минусинской котловины в петроглифах долины р. Урсул [1996, с. 40]. В.И. Соенов также указывает на появление в наскальном искусстве Алтая черт таштыкской изобразительной традиции и ориентируется на форму воспроизведенных в петроглифах Калбак-Таша луков и наконечников стрел [2003].

В ходе изучения петроглифов памятника Калгу-тинский Рудник в середине 90-х гг. прошлого века было зафиксировано скопление тамг, отличающихся от древнетюркских; двумя авторами настоящей статьи они отнесены к гунно-сарматской эпохе [Молодин, Черемисин, 1996] (см. рис. 2, 46 ). Позже С.А. Яценко, опираясь на сходство калгутинских знаков с тамгами Средней Азии и Европы, подтвердил эту атрибуцию: «…в гунно-сарматское время на Алтае известно скопление у Калгутинского рудника… со знаками, почти во всех случаях имеющими аналогии с тамгами Средней Азии и Сарматии» [2001, c. 59, 106].

Наскальное искусство древнетюркского периода раннего Средневековья, наряду с синхронными археологическими памятниками – курганными захоронениями, поминальными комплексами с оградами и монументальной скульптурой – ассоциируются с культурными традициями древнетюркского населе- ния региона. Выделение раннесредневековой изобразительной традиции с различными стилистическими группами основано на достоверном определении своеобразия стиля изображений, нанесенных на скалы в технике выбивки или тонкой гравировки, получившей широкое распространение в это время на просторах Саяно-Алтая (см.: [Мухарева, 2007]). Видимо, не будет преувеличением сказать, что в эпоху раннего Средневековья здесь сложился такой же эпохальный стиль, как и во время господства «скифо-сибирского» искусства.

Раннесредневековые петроглифы на памятниках Российского Алтая исследователи связывают с древнетюркской культурой и отмечают их сюжетные и стилистические особенности, которые находят прямые аналогии в материалах хорошо датированных закрытых комплексов. Содержательно наскальные сюжеты, видимо, отражают эпическую традицию прославления вождей, предводителей клановых и воинских образований, непобедимых героев-воинов и непревзойденных охотников (см. рис. 2, 52 ). Серия таких «эпизодов» из жизни героев эпохи воспроизведена в технике тонкой гравировки на скале в долине р. Ча-ган на юге Российского Алт ая. Это сюжеты охоты и преследования копытных животных конным всадником, вооруженным луком и стрелами, а также сцены воинских поединков [Черемисин, 2004а]. Техника тончайшей гравировки позволяла мастерам передавать черты героев своих полотен – длинные распущен-

Рис. 7. Древнетюркский конный воин, Шин-Оозы, долина р. Чаган, Российский Алтай.

ные или заплетенные в косы волосы, усы и бородку, а также в деталях изображать доспехи – шлемы, кольчуги, луки, стрелы, колчаны, воинские пояса, а также экипировку богатырских коней, в т.ч. настоящие конские доспехи (рис. 7).

На территории Монгольского Алтая древнетюркские петроглифы, созданные в технике гравировки, не столь многочисленны, однако, как и в пределах Российского Алтая, находятся в тех же наскальных комплексах, где были обнаружены и рунические надписи, и тамги, хотя и в меньшем количестве (см. рис. 2, 49–51 ). При этом специфика представительной серии петроглифов памятника Шивээт-Хайрхан в долине р. Цаган-Гол, выполненных в технике тщательной выбивки [Кубарев, 2009, c. 123–124, рис. 278–280, c. 129, рис. 309; фото 11, 12], позволяет говорить об особой стилистической группе внутри древнетюркских петроглифов региона [Мухарева, 2007, c. 195].

Таким образом, в эпоху раннего Средневековья на территории исследуемого региона существовала яркая изобразительная традиция со своеобразными локальными стилистическими группами; ее хронологические рамки – очевидно, VI–IX вв. н.э. Семантика сюжетов, как представляется, связана с графическим выражением древнетюркской эпической традиции.

В отличие от многих регионов Евразии, на территории которых наскальное искусство развивалось только в эпоху древности и Средневековья, а позже почти не проявлялось, на юге Российского Алтая традиции наскального творчества не исчезли, несмотря на значительные социально-экономические изменения. Так, в долинах рек, стекающих с отрогов ЮжноЧуйского хребта, зафиксирован особый район распространения своеобразных петроглифов, которые были созданы в Новое и Новейшее время (см. рис. 2, 53–55 ) [Черемисин, 2004б; 2008]. Совершенно иная картина наблюдается в соседних районах Монгольского Алтая – здесь наскальные изображения, которые можно охарактеризовать как «палеоэтнографические», единичны, что объясняется особенностями этноконфес-сиональной ситуации в регионе.

Практически на всех многослойных петроглифических памятниках в центральной части Российского Алтая (Бичикту-Бом, памятники долины Урсула) и в приграничном с Монголией Кош-Агачском р-не (Елангаш, Чаган) представлены «народные рисунки алтайцев». На юге предки современного населения, теленгитов Кош-Агача, унаследовавшие с ландшафтом все культурные рукотворные памятники предшествующих поколений скотоводов и охотников, продолжили традиции наскального искусства, содержание которого было им близко и понятно. Нередко они подновляли древние рисунки, включали в свои начертания древние фигуры, осовременивая их, а также вос- производили рядом или поверх петроглифов прошлых веков свои многофигурные полотна.

Среди сюжетов, помимо многочисленных реалий кочевого быта с большим количеством фигур всадников, сцен перекочевок с изображениями мужчин и женщин в традиционной одежде, охоты с ружьем и собаками, выпаса скота, появляются совершенно новые сюжеты. Это реалистические изображения стационарных и переносных жилищ, в т.ч. юрт с людьми внутри, огнестрельного оружия (сошниковых ружей-мультуков), саней на полозьях, ковров с орнаментами, курительных трубок и некоторых других реалий.

Очевидно, что содержательно это искусство отличается от традиционно ориентированного на миф или эпос искусства древности и Средневековья. Однако и в Новейшее время проявляется религиозно-мифо-логиче ская составляющая наскального творчества: одной из важнейших тем петроглифов этого периода является алтайский шаманизм. Многочисленны фигуры шаманов в особой ритуальной одежде, головных уборах с перьями, с бубнами в руках; имеются отдельные изображения шаманских бубнов. Как правило, петроглифы данного пласта выполнены в технике тонкой гравировки; изображения чаще всего не выгравированы, а просто процарапаны по древней патине и отличаются почти полным отсутствием пустынного загара. Встречаются также прошлифованные фигуры и подновленные древние изображения.

Современные начертания на скалах Монгольского Алтая отражают уже совершенно иную традицию, ориентированную на слово, на текст – многие новейшие фигуры сопровождаются надписями и словесными текстами. Характер и содержание этих изображений указывают на полный разрыв с предшествующей традицией, богатейшей содержательно и включающей образцы высочайшего художественного мастерства.

Заключение

Традиционный стилистический анализ, учет результатов новейших исследований палимпсестов и проведение сравнительного изучения материалов из раскопанных закрытых комплексов позволяют достоверно судить о периодизации и хронологии различных пластов наскального искусства Российско-Монгольского Алтая. Представления о содержании и хронологических позициях выделенных этапов или пластов в наскальном искусстве региона, равно как и отдельных композиций и изображений, будут дополняться и уточняться в связи с новыми исследованиями и получением новых материалов, которыми так богат этот замечательный район Северной Азии.

Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 2318-00424.

Список литературы Хронология наскальных изображений в российско-монгольской части Алтая (от палеолита до позднего средневековья)

- Батболд Н. Хронология петроглифов Монгольского Алтая // Научное обозрение Саяно-Алтая. – 2018. – № 1. – С. 6–13.

- Батболд Н., Молодин В.И., Черемисин Д.В., Ненахова Ю.Н. Монголын баруун хойд бус нутагт хийсэн хадны зургийн судалгаа // Археологийнсудлал. – 2019. – Т. XXXVIII. – Х. 190–199.

- Есин Ю.Н. Проблемы выделения афанасьевской культуры в наскальном искусстве Минусинской котловины // Афанасьевский сборник. – Барнаул: Азбука, 2010. – С. 53–73.

- Ковалев А.А., Мунхбаяр Ч. Чемурчекский ритуальный комплекс Хар Чулуут 1 в истоках реки Ход (Кобдо) (предварительное сообщение) // Древнейшие европейцы в сердце Азии: чемурчекский культурный феномен. – СПб.: Музей-институт семьи Рерих, 2015. – Т. II. – Ч. II: Результаты исследований в центральной части Монгольского Алтая и в истоках Кобдо; памятники Синьцзяна и окраинных земель. – С. 155–214.

- Ковалев А.А., Мунхбаяр Ч. Петроглифы на чемурчекских ритуальных оградах в высокогорье Монгольского Алтая (III тыс. до н.э.) // Petroglyphs of ancient nomads from Central Asia. – Улаанбаатар, 2022. – С. 84–93.

- Кубарев В.Д. Антропоморфные хвостатые существа Алтайских гор // Первобытное искусство. Антропоморфные изображения. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 150–167.

- Кубарев В.Д. Пазырыкские сюжеты в петроглифах Алтая // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1999. – С. 84–92.

- Кубарев В.Д. Петроглифы Шивээт-Хайрхана (Монгольский Алтай). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 420 с.

- Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). – Новосибирск; Улан-Батор; Юджин: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 640 с.

- Миклашевич Е.А. Петроглифы долины реки Урсул (некоторые результаты стилистического и хронологического анализов) // Siberian Anthropol. Rev. Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований археологов, этнографов и антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1994–96 гг. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1996. – С. 38–42.

- Миклашевич Е.А. Техника гравировки в наскальном искусстве скифского времени // Изобразительные и техно-логические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. – М.; Кемерово, 2012. – С. 157–202. – (Тр. САИПИ; вып. IX).

- Молодин В.И. Наскальные изображения афанасьевской культуры (к постановке проблемы) // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. – Т. II. – С. 178–181.

- Молодин В.И. Феномен бронзовых кинжалов из погребальных комплексов кротовской культуры (хронология, территория распространения, истоки) // Вестн. Кем. гос. ун-та. – 2015. – Т. 6: Археология, История. – № 2 (62). – С. 97–107.

- Молодин В.И. Древнейший пласт наскального искусства в Монголии и Южной Сибири // Мир Центральной Азии-V. – Новосибирск: СО РАН, 2022. – 722 с. – С. 3–7.

- Молодин В.И., Женест Ж.-М., Зоткина Л.В., Черемисин Д.В., Кретэн К. «Калгутинский» стиль в наскальном искусстве Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – № 47. – С. 12–26.

- Молодин В.И., Зоткина Л.В., Кретэн К., Черемисин Д.В., Батболд Н., Цэвээндорж Д. Палимпсест с местонахождения Цагаан-Салаа IV (Монгольский Алтай): относительная хронология изображений // КСИА. – 2020. – Вып. 260. – С. 134–150.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В. Культуры гуннского времени на плоскогорье Укок (Южный Алтай) // 100 лет гуннской археологии. Номадизм: прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе: мат-лы Междунар. конф. – Улан-Удэ, 1996. – Ч. 1: Гуннский феномен. – С. 47–49.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок. – Новосибирск: Наука, 1999. – 160 с.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В. Палимпсест на валуне с озера Музды-Булак (плоскогорье Укок) // Первобытная археология. Человек и искусство: сб. науч. тр., посвящ. 70-летию со дня рожд. Я.А. Шера. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – С. 59–62.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В., Ненахова Ю.Н., Батболд Н. Палимпсесты как ключ к пониманию внутренней хронологии петроглифов Алтая (на примерах памятников Монгольского и Российского Алтая) // Petroglyphs of ancient nomads from Central Asia. – Улаанбаатар, 2022а. – С. 19–27.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В., Ненахова Ю.Н., Ненахов Д.А., Батболд Н. Чемурчекские антропоморфы // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – 2022б. – N 2. – С. 247–263.

- Мухарева А.Н. Раннесредневековая изобразительная традиция в петроглифах Саяно-Алтайского региона и сопредельных территорий // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2007. – Т. 6. – Вып. 3: Археология, этнография. – С. 189–198.

- Мухарева А.Н., Серегин Н.Н. Петроглифы раннего Средневековья на территории Монголии: основные этапы и результаты исследований // Теория и практика археологических исследований. – 2021. – Т. 33, № 1. – С. 144–161.

- Окладников А.П. Центральноазиатский очаг первобытного искусства (Пещерные росписи Хойт-Цэнкер Агуй (Сэнгри-Агуй), Западная Монголия). – Новосибирск: Наука, 1972. – 76 с.

- Савинов Д.Г. Петроглифы в стиле оленных камней // Проблемы изучения наскального искусства в СССР. – М.: Наука, 1990. – С. 174–181.

- Соенов В.И. Петроглифы Горного Алтая гунно-сарматского времени // Древности Алтая. – Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. гос. ун-та, 2003. – № 10. – С. 100–107.

- Цэвээндорж Д., Молодин В.И., Черемисин Д.В., Кретэн К., Зоткина Л.В., Батболд Н., Нестеркина А.Л. Изучение древнейшего пласта наскальных изображений Монголии в 2017 году: памятники Цагаан-Салаа и Бага-

- Ойгур // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 231–234.

- Черемисин Д.В. Результаты новейших исследований петроглифов древнетюркской эпохи на юго-востоке Российского Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004а. – № 1. – С. 39–50.

- Черемисин Д.В. К изучению петроглифов Алтая нового и новейшего времени // Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиции: мат-лы тематич. науч. конф. – СПб.: Ист. фак. СПбГУ, 2004б. – С. 346–349.

- Черемисин Д.В. О семантике рогатых маскированных лошадей пазырыкских курганов // Археология, этнография, антропология Евразии. – 2005. – № 2. – С. 129–140.

- Черемисин Д.В. К изучению новейших наскальных изображений Горного Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – Т. XIV. – С. 269–274.

- Черемисин Д.В., Молодин В.И., Зоткина Л.В., Цэвээндорж Д., Кретэн К. Новые исследования раннего пласта наскального искусства Монгольского Алтая // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2018. – Т. 17. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 57–77.

- Членова Н.Л. Карасукские кинжалы. – М.: Наука, 1976. – 104 с.

- Яценко С.А. Знаки-тамги ираноязычных народов Евразии древности и раннего средневековья. – М.: Вост. лит., 2001. – 190 с.

- Jacobson E., Kubarev D.V., Tseveendorj D. Mongolie du Nord-Ouest: Tsagan Salaa/Baga Oigor: Textes et fi gures. Répertoire des petroglyphes d’Asie Centrale. – P.: De Boccard, 2001. – 481 p. – (Mémoires de la Mission Archéologique Française en Asie Centrale; T. V, Fasc. 6).

- Jacobson E., Kubarev V., Tseveendorj D. Mongolie du Nord-Ouest. Haut Tsagaan Gol. Repertoire des petroglyphs d’Asie Centrale. – P.: De Boccard, 2006. – 444 p. – (Mémoires de la Mission Archéologique Française en Asie Centrale; T. V, Fasc. 7).

- Molodin V.I. Perspectives and preliminary results of archaeological investigations of the Souyh-Western Altai (the Ukok plateau) // Science policy: new mechanisms for scientifi c collaboration between East and West. – Dorfrecht etc., 1995. – Vol. I. – P. 215–222. – (NATO ASI. Ser. 4. Science and technology policy).