Хронология уральского неолита

Автор: Выборнов А.А., Мосин В.С., Епимахов А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.

Бесплатный доступ

До начала 2000-х гг. хронология неолита Урала опиралась на немногочисленные радиоуглеродные даты, а также на хронологические схемы В.Н. Чернецова и О.Н. Бадера, построенные на основании типологии. Применение с 2007 г. метода датирования по органическим включениям в конкретных фрагментах керамики позволило получить значительные серии, достоверно отражающие хронологическую шкалу уральского неолита. В статье проанализировано 212 дат, относящихся к различным культурным традициям Урала. Неолитический период в регионе в целом укладывается в рамки VI-V тыс. до н.э. и условно может быть разделен на два этапа с характерными культурно-хронологическими особенностями, присущими отдельным территориям: ранний - конец VII-VI тыс. до н.э. и поздний - V тыс. до н.э.

Неолит урала, хронология, радиоуглеродные даты, керамические традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14523029

IDR: 14523029 | УДК: 903

Текст научной статьи Хронология уральского неолита

Определение хронологических рамок археологического периода для региона, расположенного в глубине Евразии, без использования естественно-научных методов является трудноразрешимой задачей. Однако переход к содержательной интерпретации материалов невозможен без этого этапа исследования. Для Урала и сопредельных территорий ситуация усугубляется многочисленностью выделенных культурных групп. Их соотношение остается предметом дискуссий в течение длительного периода, что препятствует прогрессу в понимании исторических процессов. Задача настоящего исследования – наметить пути решения данной проблемы и согласовать региональные хронологические схемы в рамках единого подхода.

Точкой отсчета в изучении хронологии уральского неолита является датирование А.В. Шмидтом Левшинской стоянки, на которой он провел первые профессиональные раскопки в 1925 г. Для установления даты были привлечены аналоги медного ножа и шила с территорий Украины, Северного Кавказа, Венгрии, Передней Азии. По сходству с ножом из ассирийского погребения в г. Ашура, датированным 2300 г. до н.э., левшинский комплекс получил «абсолютную» дату 2000 г. до н.э. [Шмидт, 1940, с. 23–26]. Последующие датировки неолитических памятников Урала, сначала серединой III тыс. до н.э., а затем концом IV–III тыс. до н.э., в той или иной степени опирались на эту дату и на исследования А.Я. Брюсовым Горбуновского торфяника близ г. Нижний Тагил. На основании анализа пыльцы из почвы и пригара с сосудов, а также стратиграфии торфяника автор отнес стоянку Стрелка к концу атлантического периода, т.е. к концу IV – первой половине III тыс. до н.э. [Брюсов, 1951]. На выводы А.Я. Брюсова и О.Н. Ба-

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (57) 2014

дера о существовании неолитических стоянок на Урале в конце IV–III тыс. до н.э. опирался В.Н. Чернецов при датировке памятников неолита и эпохи бронзы Урало-Сибирского региона [1953, с. 31].

В 1950-х гг. для опорных в то время неолитических памятников Урала были получены первые две даты – 4 800 ± 200 и 4 360 ± 200 л.н., обе по ископаемому дереву соответственно со стоянки Стрелка на Горбуновском торфянике и из «6-ого разреза» этого торфяника [Виноградов и др., 1956]. Они были использованы В.Н. Чернецовым при создании периодизации неолита Зауралья. Отнесение к более раннему времени первой, козловской фазы основывалось на типологии кельтеминарских наконечников Зауралья и Арало-Каспия, а также дате для IV слоя пещеры Джебел – 6 030 ± 240 л.н. [Чернецов, 1968]. Чуть позднее без приведения обоснований В.Н. Чернецов датировал ранний неолит второй половиной или концом V тыс. до н.э., а средний – не позднее середины IV тыс. до н.э. [Чернецов, 1973, с. 13].

На указанные даты опирался и О.Н. Бадер при создании периодизации всего уральского неолита. Кроме этого, четвертый, энеолитический липчин-ский этап в Зауралье подтверждался датой могильника Козлова Перейма II – 4 000 ± 130 л.н., а первый, козловский, по мнению автора (на основе даты для пещеры Джебел), охватывал большую часть IV тыс. до н.э. Хронология неолита Предуралья строилась на типологической основе и синхронизации этапов с зауральским неолитом и памятниками днепро-донецкой культуры [Бадер, 1970; Халиков, 1969, 1973].

Приведенная выше схема использовалась до 1980–1990-х гг., пока не стали появляться новые, первоначально единичные радиоуглеродные даты для отдельных памятников Урала и Западной Сибири [Ва-ранкин, 1982; Ковалева, Устинова, Хлобыстин, 1984; Неолитические памятники…, 1991; Матюшин, 1996, с. 62–65]. На основании этих дат ранний неолит был отнесен к V тыс. до н.э., а поздний – к IV тыс. до н.э. [Ковалева, 1989]. В начале ХХI в. была проанализирована хронологическая схема неолита Предуралья (с учетом всех имевшихся на тот момент радиоуглеродных дат) и выявлены основные проблемы [Выборнов, Мамонов, 2007].

Настоящим прорывом в изучении хронологии уральского неолита стало применение с 2007 г. метода датирования по органическим включениям в конкретных фрагментах керамики в радиоуглеродной лаборатории Института геохимии окружающей среды НАН Украины (г. Киев) [Выборнов, Ковалюх, Скрипкин, 2008]. Данная статья является обобщением всех имеющихся результатов радиоуглеродного датирования в Уральском регионе, относящихся к неолитическому периоду.

Результаты радиоуглеродного датирования

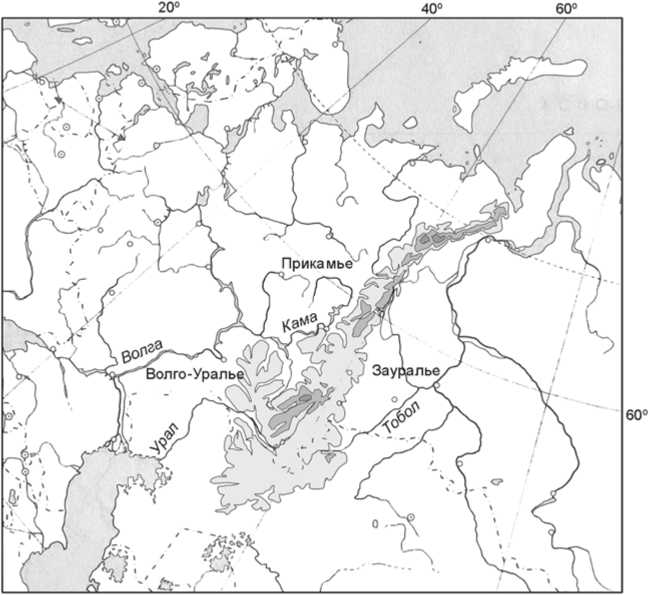

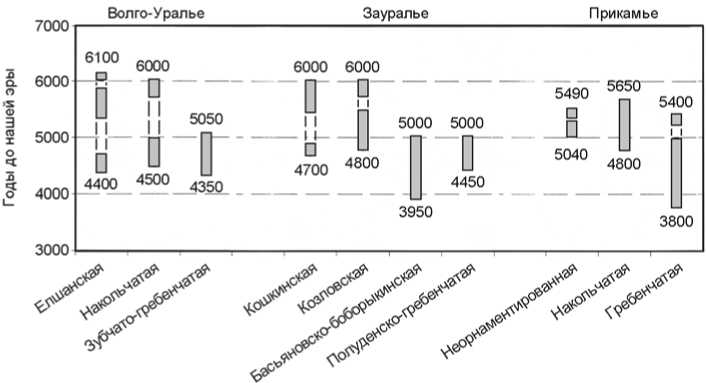

Анализируемая серия достаточно объемна, однако следует помнить, что 212 дат характеризуют длительный временной отрезок и обширную неоднородную в культурном отношении территорию. Все даты были объединены в десять групп в пределах трех регионов (Волго-Уралье, Прикамье и Зауралье; рис. 1) в соответствии с нашим представлением о сущности технологических и орнаментальных традиций гончарства. Объем групп существенно разнится, не все серии близки порогу достоверности в 20 дат. В оценке верности выводов важна и степень внутренней неоднородности серий (отклонения от нормального распределения), также имеющей место в некоторых случаях.

Анализы выполнены в девяти лабораториях по керамике, пригару на сосудах, углю [Выборнов, 2008, 2011; Гусенцова, 1993, 2000; Лычагина, 2011; Арефьев, Рыжкова, 2010; Бунькова, 2011; Виллисов, 2012; Зах, Скочина, 2009; Зырянова, 2011; Жилин и др., 2007; Ковалева, Зырянова, 2007, 2010, 2011; Мосин, Страхов, 2011; Тимофеев и др., 2004; Шорин, Шорина, 2011а]. Особенностью выборки является резкое преобладание дат по керамике, полученных в киевской лаборатории (75 %). Проблемы использования этого материала, нередко удревняющего часть значений, хорошо известны [Черных, Орловская, 2011; Кузнецов, 2013; и др.]. Есть случаи, когда даты по органическим включениям в керамике были явно омоложены [Андреев, Выборнов, Кулькова, 2012]. Однако для большинства памятников неолита альтернативные возможности радиоуглеродного датирования либо отсутствуют, либо связаны с использованием ускорительных технологий, мало распространенных в отечественной археологии. Так, в нашем примере их доля лишь 5 %. Возможностями сравнения результатов датирования разных материалов располагают только некоторые выборки. Судя по ним, достоверной разницы нет: даты по углю достаточно равномерно распределены среди полученных по керамике. В целом ряде случаев результаты датирования по органиче ским включениям в керамике и по другим органогенным материалам полностью совпали [Выборнов, 2012], поэтому говорить о системной ошибке не приходится.

В отношении всех анализов проведены стандартные статистические процедуры калибровки значений и суммирования вероятностей по каждой из выделенных групп, для чего использована программа OxCal 3.10. По скольку значительная доля конвенционных дат имеет большое квадратическое отклонение, мы вынуждены были ориентироваться на интервалы калибровки с вероятностью в одну

Рис. 1. Карта Уральского региона.

сигму*. В противном случае происходит практически полное наложение значений. Часть результатов датирования (менее 10 %) не была учтена при суммировании вероятностей. Это касается наиболее ранних дат в елшанской и кошкинской группах. Основанием для отказа стал «отрыв» этих значений от основного массива (до 300–400 лет для конвенционных дат). Рассмотрим выборки последовательно.

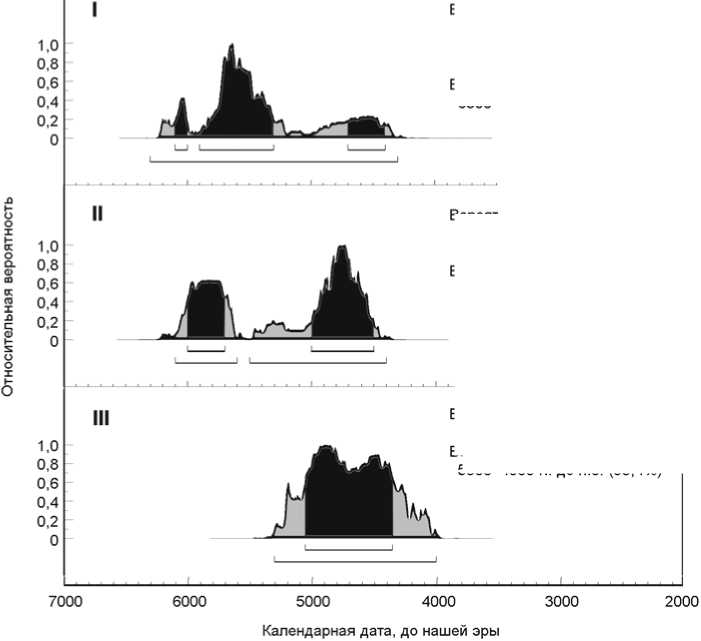

Неолит Волго-Уралья представлен тремя керамическими традициями – елшанской, накольчатой и зубчато-гребенчатой (табл. 1)**. Первые две демонстрируют синхронность в пределах 6000–4500 гг. до н.э. Правда, обе явно неоднородны – разрыв интервалов составляет 600 и 300 лет соответственно (рис. 2). Для елшанской серии это не может быть объяснено недостаточным количеством дат. Нижняя граница третьей традиции (зубчато-гребенчатой) заметно моложе, хотя данная группа имеет очень значительное наложение на две первые, в целом совпадающее с пиками их поздних значений.

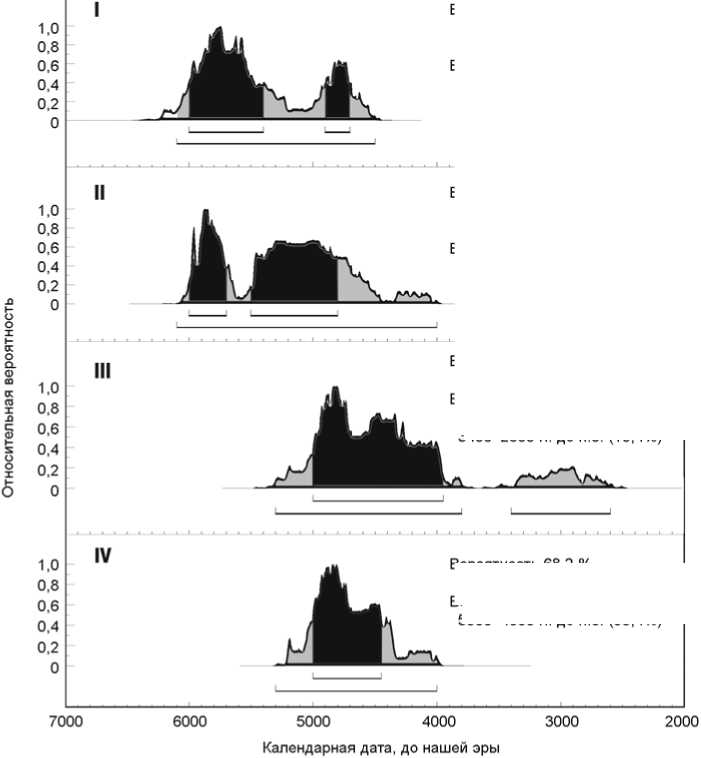

Даты неолитического времени Зауралья распределены по четырем группам (кошкинская, козловская, басьяновско-боборыкинская и полуденско-гребен-чатая) (табл. 2). Интервалы первой пары совпадают и приходятся целиком на VI тыс. до н.э. Хотя серии формально соответствуют порогу количественной достоверности, но являются неоднородными (рис. 3), причины чего еще предстоит выяснить. Интервалы второй пары внутренне более гомогенны и относятся к V тыс. до н.э., хотя и различаются по протяженности.

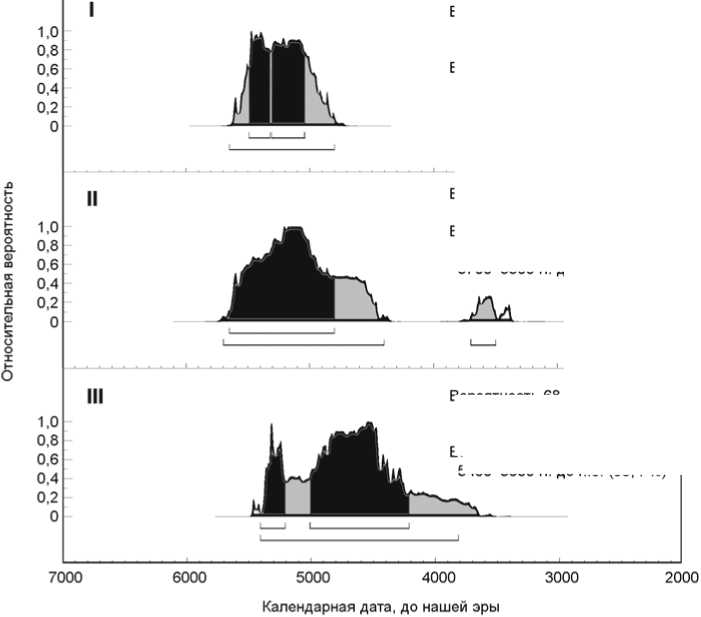

Неолитическая серия Прикамья (табл. 3), распределенная по трем традициям (неорнаментированная, накольчатая и гребенчатая), достоверно не распадается на хронологические группы, поскольку интервал бытования гребенчатого комплекса очень большой (5400–3800 гг. до н.э.). Неорнаментированная и накольчатая традиции тяготеют к ранней части этого периода (рис. 4), что подтверждается датами по углю, полученными на стоянках с накольчатой керамикой. Но достоверность данного наблюдения необходимо проверять дополнительной датировкой. Следует также обратить внимание на факт совпадения результатов датирования по органическим включениям в керамике и AMS-дат, полученных по пригару на сосудах для материалов раннего и хуторского этапов камской культуры. Важно отметить синхронность всех трех групп с аналогичными в Камско-Вятском междуречье.

Таблица 1. Неолит Волго-Уралья

|

Памятник |

Шифр |

Дата |

|

|

14С, л.н. |

Калиброванная (68,2 %), гг. до н.э. |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Елшанская традиция |

|||

|

Большераковская II |

Ki-14830 |

5 610 ± 90 |

4530–4350 |

|

» |

SPb-585 |

5 660 ± 150 |

4690–4350 |

|

Нижняя Орлянка II |

Ki-14123 |

5 720 ± 80 |

4690–4460 |

|

Большераковская II |

Ki-14829 |

5 770 ± 90 |

4720–4500 |

|

Чекалино IV |

Ki-14686 |

5 910 ± 90 |

4940–4680 |

|

Лебяжинка IV |

Ki-14468 |

5 970 ± 80 |

4960–4720 |

|

Красный Яр VII |

Ki-14586 |

6 280 ± 90 |

5370–5070 |

|

Большераковская II |

Ki-14835 |

6 310 ± 90 |

5470–5200 |

|

Максимовская II |

Ki-14411 |

6 420 ± 80 |

5480–5330 |

|

» |

Ki-14412 |

6 470 ± 80 |

5510–5340 |

|

Старо-Елшанская II |

Ki-14570 |

6 480 ± 80 |

5520–5360 |

|

Красный Яр VII |

Ki-14580 |

6 540 ± 80 |

5620–5380 |

|

Красный Городок |

Ki-14117 |

6 550 ± 130 |

5620–5370 |

|

Утюж |

Ua-44377 |

6 568 ± 49 |

5555–5480 |

|

Ильинская |

Ki-14145 |

6 680 ± 70 |

5680–5510 |

|

» |

Ki-14464 |

6 680 ± 100 |

5660–5530 |

|

Красный Яр XIV |

SPb-755 |

6 700 ± 70 |

5680–5550 |

|

Красный Городок |

Ki-14078 |

6 730 ± 100 |

5730–5550 |

|

Ильинская |

Ki-14111 |

6 740 ± 70 |

5720–5570 |

|

» |

Ki-14619 |

6 760 ± 90 |

5740–5560 |

|

Старо-Елшанская II |

Ki-14569 |

6 760 ± 80 |

5730–5570 |

|

» |

Ki-14413 |

6 820 ± 80 |

5780–5630 |

|

Ивановская |

SPb-589 |

6 820 ± 150 |

5780–5630 |

|

Ильинская |

Ki-14096 |

6 940 ± 90 |

5970–5730 |

|

Вьюново озеро I |

Poz-47870 |

7 160 ± 40 |

6060–6000 |

|

То же |

AA-96017 |

7 222 ± 58 |

6210–6010 |

|

Чекалино-4 |

Poz-42051 |

7 250 ± 60 |

6220–6050 |

|

Ивановская |

SPb-587 |

7 560 ± 70 |

6480–6270 |

|

Чекалино-4 |

SPb-424 |

7 660 ± 200 |

6750–6240 |

|

Большая Раковка |

SPb-426 |

7 790 ± 200 |

7050–6450 |

|

Ивановская |

Ki-14567 |

7 680 ± 90 |

6600–6440 |

|

» |

Ki-14631 |

7 780 ± 90 |

6690–6470 |

|

» |

Ki-14568 |

7 930 ± 90 |

7030–6680 |

|

Накольчатая традиция |

|||

|

Красный Яр VII |

Ki-14462 |

5 780 ± 100 |

4730–4500 |

|

Виловатовская |

Ki-14086 |

5 840 ± 90 |

4800–4560 |

|

» |

Ki-14085 |

5 840 ± 100 |

4800–4550 |

|

Лебяжинка IV |

Ki-14120 |

5 880 ± 90 |

4850–4610 |

|

Виловатовская |

Ki-14124 |

5 910 ± 80 |

4900–4690 |

|

Лебяжинка IV |

Ki-14081 |

5 930 ± 90 |

4940–4710 |

|

Виловатовская |

Ki-14125 |

6 020 ± 90 |

5030–4790 |

|

» |

Ki-14090 |

6 320 ± 90 |

5470–5210 |

|

Ивановская |

Ki-14080 |

6 840 ± 90 |

5810–5640 |

|

» |

Ki-14119 |

6 930 ± 90 |

5900–5720 |

|

» |

Ki-14079 |

6 980 ± 80 |

5980–5770 |

|

» |

Ki-14118 |

7 060 ± 100 |

6030–5830 |

|

» |

SPb-583 |

7 100 ± 100 |

6070–5840 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Зубчато-гребенчатая традиция |

|||

|

Лебяжинка IV |

Ki-14121 |

5 360 ± 90 |

4330–4050 |

|

» |

Ki-14082 |

5 420 ± 80 |

4360–4070 |

|

Ильинская |

SPb-584 |

5 500 ± 100 |

4460–4250 |

|

Лебяжинка IV |

Ki-14122 |

5 590 ± 80 |

4500–4350 |

|

Ильинская |

Ki-14112 |

5 620 ± 80 |

4530–4360 |

|

Лебяжинка IV |

Ki-14083 |

5 690 ± 80 |

4670–4450 |

|

Ильинская |

Ki-14146 |

5 730 ± 80 |

4690–4490 |

|

Виловатовская |

Ki-14089А |

5 755 ± 80 |

4710–4520 |

|

» |

Ki-14126 |

5 880 ± 90 |

4850–4610 |

|

» |

Ki-14833 |

5 920 ± 90 |

4940–4700 |

|

» |

Ki-14089 |

5 960 ± 90 |

4950–4720 |

|

» |

Ki-14127 |

5 980 ± 100 |

5000–4720 |

|

Лебяжинка IV |

SPb-547 |

6 000 ± 150 |

5210–4710 |

|

Виловатовская |

Ki-14087 |

6 010 ± 80 |

5000–4790 |

|

Ивановское |

Ki-15433 |

6 090 ± 80 |

5210–4850 |

|

» |

Ki-15440 |

6 100 ± 90 |

5210–4850 |

|

Виловатовская |

Ki-14088 |

6 160 ± 100 |

5210–4910 |

Примечание: здесь и далее данные, выделенные курсивом, при суммировании вероятностей не учитывались.

Вероятность 68,2 %

6100-6000 гг. до

5900-5300 гг. до

4700-4400 гг. до

Вероятность 95,4 6300-4300 гг. до н.э. (6,0 %)

н.э. (57,4 %)

н.э. (4,8 %)

% н.э. (95,4 %)

н.э. (27,0%)

н.э. (41,2 %)

% н.э. (36,4%)

н.э. (59,0%)

6000-5700 гг. до 5000-4500 гг. до

Вероятность 95,4 6100-5600 гг. до 5500-4400 гг. до

Вероятность 68,2 % 5050-4350 гг. до н.э. (68,2%)

Вероятность 95,4 % 5300-4000 гг. до н.э. (95,4%)

Рис. 2. Радиоуглеродная хронология неолита Волго-Уралья: графики сумм вероятностей основных традиций.

I - елшанская; II - накольчатая; III - зубчато-гребенчатая.

Вероятность 68,2 %

Таблица 2. Неолит Зауралья

|

Памятник |

Шифр |

Дата |

|

|

14С, л.н. |

Калиброванная (68,2 %), гг. до н.э. |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Кошкинская традиция |

|||

|

Кокшаровский холм |

Ki-16169 |

5 840 ± 90 |

4800–4560 |

|

То же |

Ki-15643 |

5 850 ± 80 |

4830–4600 |

|

Шайдурихинское-5 |

Ki-15642 |

5 910 ± 90 |

4940–4680 |

|

Кокшаровский холм |

LE-7885 |

5 920 ± 60 |

4880–4710 |

|

То же |

Ki-15535 |

5 960 ± 80 |

4950–4720 |

|

» |

Кі-16389 |

6 020 ± 90 |

5030–4790 |

|

» |

Кі-16390 |

6 290 ± 80 |

5370–5070 |

|

Ташково III |

LE-4344 |

6 380 ± 120 |

5480–5220 |

|

Кокшаровско-Юрьинская |

LE-2060 |

6 470 ± 80 |

5510–5340 |

|

Кокшаровский холм |

Кі-16388 |

6 570 ± 90 |

5620–5470 |

|

Исток IV |

LE-2998 |

6 620 ± 260 |

5800–5300 |

|

Кокшаровский холм |

LE-8900 |

6 640 ± 45 |

5620–5535 |

|

То же |

LE-8904 |

6 700 ± 50 |

5670–5560 |

|

Мергень-6 |

Ki-15908 |

6 800 ± 90 |

5780–5620 |

|

Кокшаровский холм |

Кі-16424 |

6 830 ± 90 |

5800–5630 |

|

То же |

LE-8902 |

6 900 ± 45 |

5840–5730 |

|

» |

LE-7887 |

6 900 ± 160 |

5980–5660 |

|

» |

LE-7879 |

6 920 ± 100 |

5970–5710 |

|

» |

LE-7881 |

6 940 ± 150 |

5990–5710 |

|

» |

LE-7886 |

6 940 ± 150 |

5990–5710 |

|

» |

Ki-15915 |

7 010 ± 80 |

5990–5810 |

|

» |

LE-7883 |

7 050 ± 180 |

6070–5730 |

|

» |

LE-8901 |

7 150 ± 100 |

6210–5900 |

|

» |

LE-7882 |

7 440 ± 200 |

6460–6080 |

|

» |

LE-7884 |

7 450 ± 450 |

6850–5800 |

|

» |

LE-7880 |

7 560 ± 200 |

6640–6220 |

|

» |

Кі-16386 |

7 610 ± 80 |

6570–6390 |

|

Козловская традиция |

|||

|

Исетское Правобережное |

Ki-15873 |

5 370 ± 80 |

4330–4070 |

|

Кочегарово I |

Кі-16856 |

5 740 ± 90 |

4700–4490 |

|

Шайдурихинское-5 |

Ki-15590 |

5 830 ± 80 |

4790–4590 |

|

Исетское Правобережное |

LE-3063 |

5 880 ± 60 |

4840–4680 |

|

Кокшаровский холм |

Ki-15537 |

6 045 ± 90 |

5190–4800 |

|

Шайдурихинское-5 |

LE-7089 |

6 050 ± 100 |

5200–4800 |

|

Исетское Правобережное |

Ki-15918 |

6 050 ± 90 |

5200–4800 |

|

Кочегарово I |

Ki-16646 |

6 050 ± 90 |

5200–4800 |

|

Чебаркуль I |

Ki-16211 |

6 090 ± 90 |

5200–4800 |

|

Евстюниха |

Ki-16040 |

6 180 ± 90 |

5290–5000 |

|

Кокшаровский холм |

Ki-15536 |

6 225 ± 90 |

5310–5060 |

|

То же |

Ki-16387 |

6 260 ± 90 |

5330–5060 |

|

Исетское Правобережное |

Ki-15917 |

6 310 ± 90 |

5470–5200 |

|

Евстюниха |

Ki-16039 |

6 320 ± 90 |

5470–5210 |

|

Кокшаровский холм |

Кі-16385 |

6 420 ± 90 |

5480–5320 |

|

То же |

Кі-16383 |

6 480 ± 80 |

5520–5360 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Кокшаровский холм |

Ki-16037 |

6 820 ± 90 |

5790–5630 |

|

Варга-2 |

ГИН-12990 |

6 850 ± 60 |

5790–5660 |

|

Кокшаровский холм |

Ki-15914 |

6 950 ± 80 |

5970–5730 |

|

Варга-2 |

ГИН-13849 |

6 970 ± 70 |

5980–5770 |

|

» |

ГИН-13852 |

6 970 ± 40 |

5970–5780 |

|

Береговая-2 |

– |

6 990 ± 40 |

5980–5810 |

|

Варга-2 |

ГИН-13855 |

7 080 ± 70 |

6030–5890 |

|

Басьяновско-боборыкинская традиция |

|||

|

Усть-Суерка-4 |

SPb-541 |

4 250 ± 100 |

3010–2660 |

|

» |

Ki-17078 |

4 410 ± 130 |

3330–2900 |

|

Пикушка I |

Ki-17082 |

4 410 ± 160 |

3340–2900 |

|

Ташково III |

Ki-15118 |

5 180 ± 90 |

4230–3800 |

|

Усть-Вагильский Холм |

Ki-15546 |

5 260 ± 80 |

4230–3980 |

|

Кочегарово I |

Ki-15542 |

5 270 ± 80 |

4230–3990 |

|

Усть-Вагильский Холм |

Ki-15545 |

5 330 ± 90 |

4310–4040 |

|

Геологическое XVI |

LE-6995 |

5 440 ± 60 |

4350–4240 |

|

Ташково I |

LE-1535 |

5 490 ± 60 |

4450–4260 |

|

Шайдурихинское-5 |

Ki-15121 |

5 590 ± 80 |

4500–4350 |

|

» |

Ki-15077 |

5 640 ± 80 |

4550–4360 |

|

Кокшаровский холм |

Ki-15589 |

5 670 ± 90 |

4610–4370 |

|

Шайдурихинское-5 |

Ki-15120 |

5 680 ± 80 |

4660–4400 |

|

» |

Ki-15119 |

5 710 ± 90 |

4690–4450 |

|

Кокшаровский холм |

Ki-15538 |

5 750 ± 80 |

4690–4500 |

|

То же |

Ki-15906 |

5 890 ± 90 |

4900–4610 |

|

Кочегарово I |

Ki-16647 |

5 920 ± 90 |

4940–4700 |

|

Второй поселок I |

Ki-16861 |

5 930 ±90 |

4940–4710 |

|

Кокшаровский холм |

Ki-16038 |

5 950 ± 90 |

4940–4720 |

|

То же |

Кі-16384 |

5 960 ± 80 |

4950–4720 |

|

Ук VI |

Ki-15063 |

5 960 ± 80 |

4950–4720 |

|

» |

Ki-15960 |

6 040 ± 80 |

5050–4830 |

|

Второй поселок I |

Ki-16862 |

6 210 ± 90 |

5300–5050 |

|

Полуденско-гребенчатая традиция |

|||

|

Дуванское V |

LE-1368 |

5 295 ± 60 |

4230–4040 |

|

Карьер II |

LE-1286 |

5 590 ± 195 |

4690–4250 |

|

Кочегарово I |

Кі-16855 |

5 630 ± 90 |

4550–4360 |

|

» |

Ki-15543 |

5 640 ± 90 |

4550–4350 |

|

Гилево VIII |

Ki-16209 |

5 645 ± 90 |

4560–4360 |

|

Абселямовская |

Ki -15961 |

5 720 ± 90 |

4690–4460 |

|

Шайдурихинское-5 |

Ki-15632 |

5 770 ± 90 |

4720–4500 |

|

Ук VI |

Ki -15064 |

5 870 ± 90 |

4850– 4610 |

|

Гилево VIII |

Ki-15965 |

5 930 ± 80 |

4930–4710 |

|

Кочегарово I |

Ki-15950 |

5 950 ± 90 |

4940–4710 |

|

Кокшаровский холм |

Ki-15913 |

5 970 ± 80 |

4960–4720 |

|

Полуденка |

Ki-15872 |

5 970 ± 70 |

4950–4770 |

|

Краснокаменка |

Ki-15626 |

5 980 ± 90 |

4990–4770 |

|

Кокшаровский холм |

Ki-16170 |

5 980 ± 90 |

4990–4770 |

|

То же |

Ki-15539 |

5 980 ± 90 |

4990–4770 |

|

» |

Ki-15540 |

6 070 ± 80 |

5200–4840 |

|

Краснокаменка |

Ki-15644 |

6 095 ± 80 |

5210–4850 |

Вероятность 68,2 % 6000-5400 гг. до н.э. (54,2 %) 4900-4700 гг. до н.э. (14,0 %)

Вероятность 95,4 % 6100-4500 гг. до н.э. (95,4 %)

Вероятность 68,2 % 6000-5700 гг. до н.э. (23,2 %) 5500-4800 гг. до н.э. (45,0 %)

Вероятность 95,4 % 6100-4000 гг. до н.э. (95,4%)

Вероятность 68,2 % 5000-3950 гг. до н.э. (68,2 %)

Вероятность 95,4 % 5300-3800 гг. до н.э. (85,0 %) 3400-2600 гг. до н.э. (10,4%)

Вероятность 68,2 % 5000-4450 гг. до н.э. (68,2 %)

Вероятность 95,4 % 5300-4000 гг. до н.э. (95,4%)

Рис. 3. Радиоуглеродная хронология неолита Зауралья: графики сумм вероятностей основных традиций.

I – кошкинская; II – козловская; III – басьяновско-боборыкинская; IV – полуденско-гребенчатая.

Таблица 3. Неолит Прикамья

|

Памятник |

Шифр |

Дата |

|

|

14С, л.н. |

Калиброванная (68,2 %), гг. до н.э. |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Неорнаментированная традиция |

|||

|

Кошкинская |

Ki-14577 |

6 110 ± 90 |

5210–4940 |

|

» |

Ki-14576 |

6 260 ± 90 |

5330–5060 |

|

» |

Ki-14913 |

6 480 ± 90 |

5530–5350 |

|

Левшинская |

Hela-3113 |

7 748 ± 51 |

6640–6500 |

|

Накольчатая традиция |

|||

|

Татарско-Азибейское II |

Ki-14099 |

4 790 ± 80 |

3660–3380 |

|

Чашкинское Озеро VI |

Ki-14536 |

5 755 ± 90 |

4710–4500 |

|

Чашкинское Озеро VIII |

Ki-14537 |

5 770 ± 90 |

4910–4700 |

|

Чашкинское Озеро IV |

Ki-14539 |

5 920 ± 80 |

5210–4720 |

|

То же |

ГИН-13275 |

6 030 ± 140 |

5210–4850 |

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Щербетьская II |

Ki-14539 |

6 090 ± 90 |

5220–4950 |

|

Усть-Шижма |

Ki-14436 |

6 130 ± 100 |

5220–4950 |

|

Чашкинское Озеро IV |

ГИН-13449 |

6 160 ± 70 |

5220–5020 |

|

Тетюшская IV |

Ki-14452 |

6 170 ± 90 |

5230–4990 |

|

Чашкинское Озеро VI |

ГИН-13276 |

6 230 ± 160 |

5370–4990 |

|

Щербетьская II |

Ki-14531 |

6 270 ± 90 |

5340–5070 |

|

Чашкинское Озеро VIII |

Ki-15095 |

6 310 ± 90 |

5470–5200 |

|

Кыйлуд II |

Ki-14434 |

6 410 ± 80 |

5470–5320 |

|

Щербетьская II |

Ki-14098 |

6 530 ± 90 |

5610–5370 |

|

» |

Ki-14131 |

6 620 ± 90 |

5630–5480 |

|

Гребенчатая традиция |

|||

|

Хуторская |

СОАН-6818 |

4 990 ± 110 |

3940–3650 |

|

» |

СОАН-6817 |

5 040 ± 130 |

3970–3700 |

|

Кочуровское I |

Ki-15107 |

5 170 ± 90 |

4220–3800 |

|

» |

Ki-14499 |

5 260 ± 80 |

4230–3980 |

|

Кочуровское IV |

Ki-14906 |

5 360 ± 80 |

4330–4060 |

|

Чернушка |

ГИН-13449а |

5 400 ± 70 |

4340–4070 |

|

Чумойтло |

Hela-3114 |

5 544 ± 42 |

4345–4260 |

|

Каен-Тубинская |

Ki-14141 |

5 620 ± 80 |

4530–4360 |

|

Кряжская |

Ki-14416 |

5 620 ± 90 |

4540–4350 |

|

Сауз II |

Ki-14581 |

5 620 ± 90 |

4540–4350 |

|

Лебединская II |

Ki-14905 |

5 670 ± 100 |

4620–4360 |

|

Тархан I |

Ki-15099 |

5 670 ± 70 |

4610–4370 |

|

Каен-Тубинская |

Ki-14107 |

5 680 ± 80 |

4660–4400 |

|

Чашкинское Озеро IV |

Ki-14538 |

5 695 ± 80 |

4670–4450 |

|

Чумойтло I |

Ki-14439 |

5 720 ± 90 |

4690–4460 |

|

Хуторская, жилище 1 |

Ki-15093 |

5 750 ± 80 |

4690–4500 |

|

Боровое Озеро I |

Ki-14415 |

5 760 ± 90 |

4710–4500 |

|

Усть-Залазнушка II |

SPb-738 |

5 780 ± 100 |

4730–4500 |

|

Кыйлуд III |

Ki-14438 |

5 820 ± 90 |

4780–4550 |

|

Хуторская |

Ki-14419 |

5 840 ± 80 |

4800–4590 |

|

Усть-Залазнушка |

Ki-14417 |

5 880 ± 80 |

4850–4610 |

|

Хуторская, жилище 2 |

Ki-14420 |

5 920 ± 90 |

4940–4700 |

|

Хуторская, жилище 1 |

Ki-14414 |

5 930 ± 80 |

4930–4710 |

|

Сауз II |

Ki-14585 |

5 930 ± 80 |

4930–4710 |

|

Боровое Озеро 1 |

Ki-15094 |

5 950 ± 80 |

4940–4720 |

|

Чернушка |

Ki-14418 |

5 960 ± 80 |

4950–4720 |

|

Среднее Шадбегово |

Ki-14437 |

5 960 ± 90 |

4950–4720 |

|

Усть-Шижма |

Ki-14435 |

6 020 ± 90 |

5030–4790 |

|

Зиарат |

Ki-15061 |

6 070 ± 80 |

5200–4840 |

|

» |

Ki-15087 |

6 110 ± 80 |

5210–4940 |

|

Муллино |

Ki-15639 |

6 170 ± 80 |

5220–5000 |

|

Мокино |

Hela-2990 |

6 219 ± 42 |

5300–5070 |

|

Тархан I |

Ki-14433 |

6 280 ± 90 |

5370–5070 |

|

Муллино |

Ki-15638 |

6 290 ± 80 |

5370–5070 |

|

Пезмог IV |

SPb-590 |

6 300 ± 120 |

5360– 5220 |

|

Зиарат |

Hela-2991 |

6 323 ± 43 |

5360–5220 |

|

Усть-Залазнушка II |

Poz-52698 |

6 330 ± 40 |

5370–5220 |

|

Пезмог IV |

ГИН-12322 |

6 730 ± 50 |

5710–5615 |

|

» |

ГИН-12324 |

6 760 ± 50 |

5710–5630 |

|

» |

ГИН-11915 |

6 820 ± 70 |

5760–5630 |

Вероятность 68,2 %

Вероятность 68,2 %

5490—5320 гг. до 5310-5040 гг. до

Вероятность 95,4 5650-4800 гг. до

5650-4800 гг. до Вероятность 95,4 5700-4400 гг. до 3700-3500 гг. до н.э. (26,3 %) н.э. (41,9 %)

% н.э. (95,4 %)

н.э. (68,2 %) % н.э. (91,6 %)

н.э. (3,8 %)

н.э. (11,4 %)

н.э. (56,8 %) % н.э. (95,4 %)

Рис. 4. Радиоуглеродная хронология неолита Прикамья: графики сумм вероятностей основных традиций.

I - неорнаментированная; II - накольчатая; III - гребенчатая.

Вероятность 68,2 %

5400-5200 гг. до

5000-4200 гг. до

Вероятность 95,4 5400-3800 гг. до

Рис. 5. Абсолютная хронология основных культурных традиций неолита Волго-Уралья, Зауралья и Прикамья.

Несмотря на обозначенные для каждого региона проблемные ситуации, не только определены рамки неолитического периода в целом, но и прослежена четкая последовательность этапов (рис. 5). Можно с большой долей уверенности говорить о разгра ничении раннего и позднего неолита. Для каждого хронологического отрезка (каждого региона) можно констатировать сосуществование разных культурных традиций, что нередко фиксируется и по их вза-имовстречаемости на одних памятниках. Взаимодей- ствие и одновременность подтверждается и результатами технико-технологического анализа керамики. Для детализации картины необходимо накопление достоверных дат, что позволит не только четче установить границы интервалов, но и объяснить причины неоднородности многих серий. Столь же важна проверка выводов путем использования альтернативных датирующих материалов с применением ускорительных технологий.

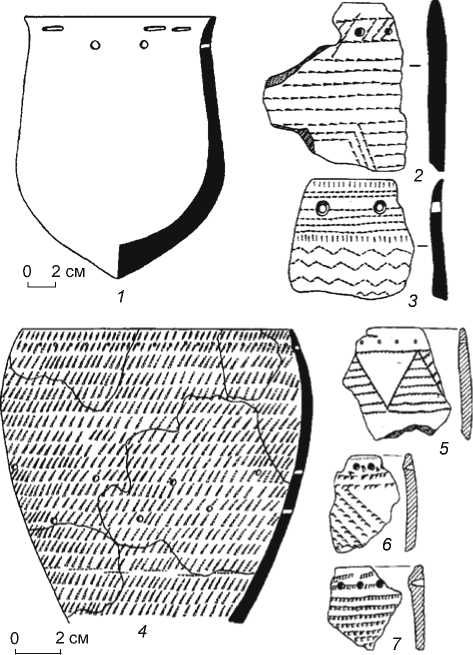

Процесс неолитизации

Анализ радиоуглеродных дат позволяет с определенной степенью достоверности реконструировать процесс неолитизации Уральского региона. Древнейшей является елшанская традиция изготовления керамической посуды Волго-Уралья (рис. 6, 1 ). Этот комплекс формировался не единовременно и имеет несколько компонентов. Наиболее ранними являются тонкостенные сосуды небольших размеров с прямой или плавной S-видной профилировкой и приостренным, шиповидным, редко округлым днищем. Внешняя поверхность недекорирована либо украшена прочерченным орнаментом или отдельными наколами. Эта часть елшанской посуды изготовлена из илистых глин с добавлением органического раствора или шамота. Чуть позже появились прямостенные и профилированные неорнаментированные или с прочерченным орнаментом сосуды из илистой глины без шамота с характерной чертой – рядом ямок-«жемчужин» под венчиком. Они представлены на стоянках Чекалино IV и Старо-Елшанская, датируются 6220–6050 гг. до н.э. (здесь и далее приведены калиброванные значения). Формирование этого комплекса елшанской посуды предварительно связывается с Восточным Прикаспием и Приаральем и отражает юго-восточное направление социальных связей. Около 6070–5840 гг. до н.э. в Вол-го-Уралье появились плоскодонные сосуды с ямочно-«жемчужным» пояском по венчику, но изготовленные из пелогенового ила, и с накольчатым орнаментом (рис. 6, 2 , 3 ), сделанные по елшанской технологии, а также выразительный кремневый микропластин-чатый комплекс с геометрическими микролитами. Эти события явились результатом миграции в регион части обитателей Нижнего Поволжья. Юго-восточное направление связей волго-уральского населения сменилось на юго-западное. Таким образом, к рубежу VII–VI тыс. до н.э. в Волго-Уралье сосуществовали две традиции изготовления керамической посуды, основанные на применении трех технологических принципов. Они представлены елшанской керамикой из илистых глин с примесью шамота и без него, плоскодонными сосудами с накольчатым орнаментом, изготовленными из илов [Выборнов, 2008; Васильева,

Рис. 6. Керамика раннего ( 1 – 3 ) и позднего ( 4 – 7 ) неолита Волго-Уралья.

1 – Старо-Елшанская II; 2 , 3 – Ивановская; 4 – 7 – Вилова-товская.

2011б]. Необходимо заметить, что далеко не все исследователи доверяют очень ранним датам некоторых стоянок (выделены в табл. 1 курсивом), поскольку они противоречат имеющимся данным о хронологических рамках раннего неолита Европы.

Около 6210–5900 гг. до н.э. керамическое производство, представленное двумя традициями, появляется в Зауралье. Кошкинская керамика (рис. 7, 1 – 7 , 9 – 12 ) включает в себя сосуды закрытой и открытой (прямостенные) формы, с наплывом на внутренней стороне венчика, приостренными, округлыми, в меньшей степени плоскими днищами. В технике орнаментации основными приемами являются отступающие наколы и прочерчивание. Часть сосудов без орнамента либо с одним пояском из волнистых или прямых горизонтальных линий по верхнему краю [Ковалева, Зырянова, 2008]. В технологии кошкинского гончарства зафиксирована разнородность традиций. Одни сосуды изготовлены из илистой глины с добавлением органического раствора, другие содержат примесь шамота [Васильева, 2011а].

Козловская традиция (рис. 7, 8 , 13 – 16 ) представлена сосудами открытой или слегка закрытой (круп-

-Il t lf j

0 3 cм

iiilMiiHJjyiii

20 0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

Рис. 7. Керамика раннего ( 1 - 16 ) и позднего ( 17 - 29 ) неолита Зауралья.

1 , 2 , 7 , 9 , 10 - Ташково I; 3 , 11 - ЮАО XV; 4 - Черников Брод; 5 , 6 , 13-15 , 19 , 22 , 26 - Кокшаровский холм; 8 , 16 - Евстюниха I; 12 - ЮАО Х11а; 17, 20 - Ук VI; 18, 21 - Краснокаменка; 23 - Полуденка I; 24, 25 - Шайдурихинское V; 27-29 - Пикушка I.

ные экземпляры) формы, с наплывом на внутренней стороне венчика и округлыми, приостренными, редко уплощенными днищами. В технике орнаментации преобладают отступающие наколы, выполненные инструментом с округло-приостренным концом и двузубым штампом; ок. 15 % посуды орнаментировано сочетанием отступающего накола и оттисков зубчатого штампа. Орнамент покрывал всю поверхность сосудов, преимущественно горизонтальные зоны разделялись поясками более крупных наколов или оттисками зубчатого штампа [Шорин, 2007]. Для изготовления посуды использовались в основном илистые глины с добавлением органического раствора [Васильева, 2011а].

Кошкинская и козловская традиции одновременны, представлены совместно в культурных слоях памятников, например, стоянки Варга-2 и основании Кокшаровского холма [Жилин и др., 2007; Шорин, Шорина, 2011б], имеют общую технологическую основу – использование илистых глин с органическим раствором. В ранненеолитической серии Зауралья также есть несколько радиоуглеродных дат (выделены в табл. 2 курсивом), которые выпадают из общей системы и вызывают большие сомнения у специалистов.

Ряд черт керамических комплексов раннего неолита Зауралья: сочетание остродонных и плоскодонных форм; использование илистых глин с добавлением органического раствора или шамота; присутствие неорнаментированных сосудов; преобладание в технике орнаментации прочерчивания и отступающих наколов – позволяет предполагать заимствование технологий изготовления посуды зауральским населением у западных соседей – обитателей Волго-Уралья и дальнейшую реализацию новаций на базе местных представлений об орнаментах. Вполне вероятно влияние на этот процесс и связей с населением Арало-Каспия, которые фиксируются еще с мезолита. Однако полная неисследованность территории Актюбинской обл. Казахстана пока не позволяет предметно рассматривать данное направление.

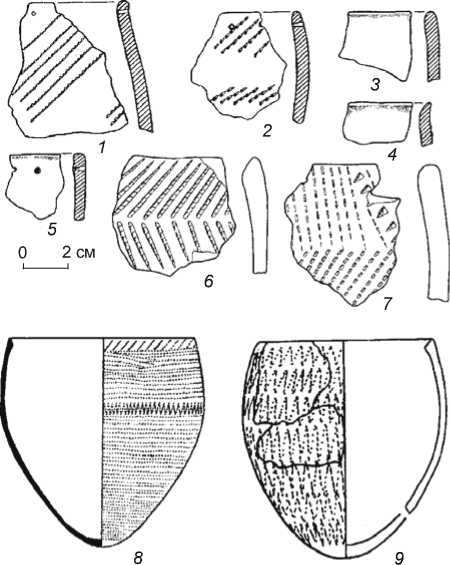

Начало неолитизации Прикамья ок. 5630– 5480 гг. до н.э. можно связать с появлением (сперва в Нижнем Прикамье, затем севернее вплоть до Верхнего Прикамья и Камско-Вятского междуречья) плоскодонных сосудов баночной формы с прямой или слегка отогнутой наружу шейкой, неорнаменти-рованных либо украшенных ямочно-«жемчужным» поясом или рядами оттисков отступающей палочки (рис. 8, 1 – 5 ) [Гусенцова, 1993; Выборнов, 2008; Лычагина, 2011]. Этот процесс отражает установление северного направления связей волго-уральского населения, непосредственное продвижение или передачу технологических традиций, что подтверждается результатами технологического анализа [Васильева, Выборнов, 2012].

Поздний неолит

Следующий этап в неолите Предуралья ознаменован появлением гребенчатой керамики (5360– 5220 гг. до н.э.), причем наиболее ранний комплекс, по имеющимся к настоящему моменту датам, обнаружен в Прикамье, а не Волго-Уралье, как ожидалось. Более того, для сосуда, орнаментированного оттисками зубчатого штампа, с местонахождения Пезмог IV на Вычегде, которое находится севернее Верхнего Прикамья, получены даты (по углю и пригару), указывающие на весьма древний возраст [Карманов, 2008, с. 66]. Развернувшаяся дискуссия по данному факту не позволяет нам (до получения AMS-дат по пригару и выявления возможного присутствия резервуарного эффекта) безусловно оперировать этими данными. К ранней группе (рис. 8, 6 , 7 ) отнесены небольшие прямостенные или чуть прикрытые круглодонные сосуды в основном с тонкими стенками, полностью орнаментированные мелким гребенчатым штампом. Количество композиций невелико, схемы узоров просты, при этом отсутствует «шагающая гребенка». В ходе изучения технологии изготовления керамики со стоянки Зиарат выявлены устойчивые культурные традиции [Васильева, Выборнов, 2012], которые были изначально свойственны населению Прикамья, орнаментировавшему посуду гребенчатым штампом.

Рис. 8. Керамика раннего ( 1 – 7 ) и позднего ( 8 , 9 ) неолита Прикамья.

1 – 5 – Щербетьская II; 6 , 7 – Зиарат; 8 , 9 – Хуторская.

Чуть позже (5210–4910 гг. до н.э.) зубчато-гребенчатая керамика (см. рис. 6, 4 , 5 ) появилась в Вол-го-Уралье. По мнению И.Н. Васильевой, посуда такого типа на Ивановской стоянке демонстрирует определенную технологическую преемственность с предыдущим периодом [2007, c. 38]. Сосуды закрытой формы или прямостенные, орнамент выполнен преимущественно зубчатым коротким прямым или изогнутым штампом. Последний, скорее всего, является производным от насечек, которые наносились ракушкой. Композиции представлены горизонтальными рядами, зигзагом (горизонтальным и вертикальным), «шагающей гребенкой». Часть сосудов демонстрирует сочетание зубчатого и наколь-чатого орнаментов. Необходимо обратить внимание на одну немаловажную деталь: наколы сочетаются в подавляющем большинстве случаев именно с короткими оттисками зубчатого штампа, но встречаются и длинные. В это время продолжал сохраняться северный вектор связей волго-уральского населения, что подтверждается обнаружением в Верхнем Прикамье сосудов, орнаментированных треугольными наколами в сочетании с отпечатками тонкого зубчатого штампа [Лычагина, 2011]. Таким образом, в Волго-Уралье со суще ствовали три традиции изготовления посуды: неорнаментированной, накольча-той (см. рис. 6, 6 , 7 ) и зубчато-гребенчатой; в Прикамье – две последние.

Около 5300–5200 гг. до н.э. сформировались две традиции, по своим технологическим составляющим связанные с предшествующим кошкинско-козлов-ским гончарством: полуденская и басьяновско-бобо-рыкинская [Васильева, 2011а]. Первая представлена закрытой или прямостенной посудой с приострен-ным либо округлым днищем и преимущественно с наплывом на внутренней стороне венчика (см. рис. 7, 18 , 19 , 21 , 23 ). По системам орнамента можно выделить два варианта. На «классической» полуденской керамике это чередующиеся горизонтальные зоны, выполненные в техниках прочерчивания, отступаю-ще-накольчатых, шагающе-протащенных, шагающих и штампованных оттисков гребенчатого штампа. Гребенчатый вариант (см. рис. 7, 17 , 20 , 22 ) представлен преимущественно штампованными оттисками и «шагающей гребенкой». В целом орнаменты полу-денской традиции очень разнообразны [Бадер, 1970; Ковалева, 1989]. Необходимо отметить, что гребенчатая керамика с «шагающей гребенкой» и штампованными оттисками, которую ранее типологически относили к финалу неолита, сосуществовала с полу-денской «классической».

Басьяновско-боборыкинская традиция также имеет два варианта. Басьяновская керамика (см. рис. 7, 24–26) представлена округло- и плоскодонными сосудами с закраинами на плоских днищах, как с ярко выраженной шейкой, так и баночной формы. С внутренней стороны венчика в месте перехода шейки в тулово расположен подтреугольный валик. Внешняя поверхность чаще орнаментирована в верхней половине и у дна по принципу горизонтальной зональности в технике прочерчивания либо отступающими наколами широким гладким или двузубым орнамен-тиром. Наиболее распространенным является чередование горизонтальных зигзагов и прямых линий [Шорин, 2007]. «Классическая» боборыкинская керамика (см. рис. 7, 27–29) представлена профилированными и баночными плоско- и округлодонными сосудами. Плоские днища имеют своеобразный наплыв. Орнамент выполнен в прочерченно-накольчататой технике, часто – отдельными наколами. Узор располагается в верхней и придонной частях сосудов, а также на дне и состоит из прямых и волнистых линий, зигзагов, вертикальных отрезков, сложных геометрических фигур [Ковалева, Зырянова, 2010].

Сосуществование басьяновско-боборыкинских и полуденско-гребенчатых комплексов в Зауралье до начала энеолита не только как двух традиций, принадлежавших разным десцентным группам, но и в рамках одних социумов подтверждается технологическими и археологическими фактами [Васильева, 2011а, с. 122–123].

Около 4950–4720 гг. до н.э. появилась «классическая» гребенчатая посуда камского неолита (см. рис. 8, 8 , 9 ). Со суды имеют полуяйцевидную форму, при-остренные, округлые и округло-конические днища. Орнаментированы преимущественно гребенчатым штампом. Основные орнаментальные композиции – наклонно и прямо поставленные ряды оттисков длинного штампа, вертикальный и горизонтальный зигзаг, заштрихованные треугольники, плетенка, сетка, «шагающая гребенка» [Бадер, 1970]. В это время устойчивые связи между Зауральем и Прикамьем подтверждаются наличием полуденской посуды на поселениях Верхнего и Среднего Прикамья. Более того, для одной группы полуденского населения зафиксирована специфическая технологическая традиция дробления в сухом состоянии сырья без талька и смешения его с шамотом [Васильева, 2011а, с. 122–123], характерная для камской керамики. Таким образом, можно предполагать, что переход к «классическому» камскому неолиту – результат как южных связей с Волго-Ураль-ем, так и восточных – с Зауральем.

К рубежу неолита и энеолита (вторая половина V тыс. до н.э. в Волго-Уралье и Зауралье, начало IV тыс. до н.э. в Прикамье) по всему Уральскому региону была распространена керамика с гребенчатой орнаментацией. В Волго-Уралье местные энеолити-ческие традиции представлены по судой токского, турганикского и других типов с гребенчатым, «веревочным», «гусеничным» орнаментами. В Зауралье отступающе-накольчатая составляющая полуден-ской керамики эволюционировала в ложношнуровую, гребенчатая – в энеолитическую гребенчатую с простыми и геометрическими узорами. В Прикамье на основе камского неолита сформировались гарин-ско-борские комплексы.

Заключение

Неолитический период в Уральском регионе в целом укладывается в рамки VI–V тыс. до н.э. и условно может быть разделен на два этапа с характерными культурно-хронологическими нюансами, свойственными отдельным территориям: ранний – конец VII – VI тыс. до н.э. и поздний – V тыс. до н.э. Начало неолитизации связано с появлением в конце VII тыс. до н.э. елшанской гончарной традиции в Волго-Уралье, которая с начала VI тыс. до н.э. сосуществовала с традицией накольчатой орнаментации. В Зауралье ранний неолит (с начала VI тыс. до н.э.) представлен кошкинской и козловской керамикой, характеризующейся преимущественно накольчатой и прочерченной техникой орнаментации при очень ограниченном использовании зубчатого орнаментира. Структура керамического комплекса и применявшиеся технологии позволяют предполагать передачу гончарных традиций в Зауралье соседним волго-уральским населением при вероятном влиянии связей с обитателями Арало-Каспия. Неолитизация Прикамья началась чуть позже, со второй четверти VI тыс. до н.э., и была связана с проникновением традиций изготовления посуды с накольчатым декором и неорнаментированной из волго-уральской лесостепи, а затем и появлением во второй половине этого тысячелетия в Нижнем Прикамье своеобразной гребенчатой керамики.

Переход к позднему неолиту на рубеже VI – V тыс. до н.э. в Предуралье ознаменован преимущественным бытованием традиций гребенчатой орнаментации. В Прикамье – это «классическая» керамика камского неолита, в Волго-Уралье – зубчато-гребенчатая, сосуществовавшая с поздней елшанской и наколь-чатой. В Зауралье поздний неолит представлен полу-денско-гребенчатой и басьяновско-боборыкинской традициями. Анализ процессов перехода к энеолиту как завершающему этапу каменного века на Урале требует получения дополнительных серий достоверных дат. Предварительно можно сказать, что в Пред-уралье такие исследования осложнены миграцией южных носителей съезжинской и хвалынской традиций и их инкорпорацией в среду местного поздненеолитического населения. В Зауралье переход к энеолиту был эволюционным и начался во второй половине V тыс. до н.э. В Верхнем и Среднем Прикамье начало энеолитической эпохи датируется IV тыс. до н.э.