Художественная антропология Достоевского

Автор: Захаров Владимир Николаевич

Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro

Статья в выпуске: т.11, 2013 года.

Бесплатный доступ

Достоевский дал новую концепцию человека в мировой литературе. В критике описаны такие психологические открытия писа теля, как иррационализм, дуализм, подполье. Вне поля зрения исследо вателей остались многие аспекты его христианской антропологии. В его концепции человека существенны такие категории, как общечеловек и всечеловек. «Общечеловек» — особый тип русского человека, появив шийся после реформ Петра I. В отличие от англичан, немцев, францу зов, которые сохраняют свою национальность, русский «общечеловек» стремится быть кем угодно, только не русским. Быть «общечелове ком» — быть отвлечённым европейцем без корней и без почвы. Всечело век — редкое слово в русском языке. Этим словом с большой буквы на звал Христа Н. Данилевский (1869). Достоевский употреблял слово всечеловек с малой буквы, в значении — совершенный христианин. Оно выразило сокровенный смысл Пушкинской речи. Именно Достоевский ввел слово всечеловек в русскую литературу и философию. Значение этого слова не понял К. Леонтьев, который представил «ужасного», по его отзыву, «всечеловека» общечеловеком, европейцем, либералом, кос мополитом. Эта ошибочная подмена (общечеловек вместо всечеловека) типична в русской литературной и философской критике XX в. Для Достоевского в каждом человеке заключен образ Божий; образитъ, обожить — восстановить образ Божий и тем самым очеловечить человека. Быть русским — стать всечеловеком, христианином. Герой Достоевского несет в себе всю возможную полноту Творца и творения.

Достоевский, дани левский, леонтьев, новые категории, человек, общечеловек, всечеловек

Короткий адрес: https://sciup.org/14748858

IDR: 14748858

Текст научной статьи Художественная антропология Достоевского

Д о стоевский вошел в мировую литературу с новым словом о человеке.

Насколько традиционна и оригинальна его концепция человека?

Все цитируют слова восемнадцатилетнего юноши: «Человек есть тайна» ( Д18 , 15.1; 33)1, но не объясняют, почему, чтобы хотеть быть человеком, нужно заниматься этой тайной?

Что стоит за этими словами?

Вопреки убеждению многих критиков Достоевский отрицал, что он — психолог:

Меня зовут психологом: неправда я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой ( РГАЛИ. Ф. 212.1.17. С. 29 2 ; впервые опубликовано: Д1883 , 1, 373).

Здесь что ни слово, то загадка.

В отличие от психолога, который анализирует психическую деятельность человека, «реалист в высшем смысле» изображает «все глубины души человеческой». Какие глубины — все?

Что значит его признание, что «найти в человеке человека» — «русская черта по преимуществу»? Почему это «русская черта»? А как обстоит дело у других народов? Ведь очевидно, что эта проблема вызывает интерес всех народов. В чем же тогда отличие? Почему «в этом смысле» Достоевский «конечно народен»? Почему это его направление «истекает из глубины Христианского духа народного»? Почему поиск «в человеке человека» имеет «источник» — «глубины Христианского духа народного»? Причем здесь христианство?

И что значит «найти в человеке человека»?

Что стоит за этой намеренной и вызывающей тавтологией выражения «человек в человеке»?

Как Достоевский-художник воплощал героев, создавая их образы?

Как он реализовывал свою цель творчества?

На эти вопросы почти невозможно ответить — можно лишь обсуждать поставленные проблемы.

Если собрать прямые высказывания Достоевского о природе человека, а их много и они пространны, может получиться своеобразный философский трактат.

Ключевой текст в этом компендиуме — известная запись Достоевского: «16 Апреля , Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?» с рассуждениями писателя о натуре Бога и натуре человека, о Христе и христианстве, о переходной природе человека и личности, о жизни и смерти, о будущем человечества ( РГБ . Ф. 93.I.2.7. С. 41)

В концепции человека Достоевского существенны такие понятия, как общечеловек и всечеловек .

Высоко ценя общечеловеческие интересы и устремления, Достоевский был критичен по отношению к тем, кого он называл «общечеловеками». Это особый тип русского человека, появившийся в результате реформ Петра I. В отличие от англичан, немцев, французов, которые прежде всего национальны, русский «общечеловек» стремится быть кем угодно, только не русским. Он презирает народ — и, как правило, ненавидит Россию.

Быть «общечеловеком» — быть отвлечённым европейцем без корней и без почвы.

Единственный положительный контекст употребления слова подтверждает его отрицательное значение. В мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. Достоевский рассказал о похоронах в Минске врача Гинденбурга: «Кстати, почему я назвал старичка доктора "общечеловеком"? Это был не общечеловек, а скорее общий человек» ( Д18 , 12; 83). Этот праведник лечил и помогал бедным: евреям, русским, белорусам, полякам — всем.

Призвание русских заключено в другой идее: «…русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность» ( Д18 , 4; 387). В этом состоит «величайшее из величайших назначений» русского человека:

У нас — русских, две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами, — (пусть они на меня за это не сердятся). Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных Русскими в своём будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, — не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству ( Д18 , 11; 423).

Всечеловеческий — ключевой эпитет, всечеловечество и всечеловечность — понятия, которые постоянно возникают в журнальной полемике Достоевского 1860—1870 гг.

Всечеловек — редкое слово в русском языке XIX в. Оно и сейчас отсутствует во многих словарях современного русского языка.

В современном богословии всечеловеком называют первочеловека Адама, который вобрал в себе всех людей, этим словом с большой буквы именуют Христа. Источник уче- ния — слова Апостола Павла: «Как Адамом все умирают, так Христом все оживут» (1 Кор.15:22).

В этом втором смысле слово Всечеловек встречается в книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1969), противопоставлявшего, как и Достоевский, общечеловеческое и всечеловеческое:

Следовательно, общечеловеческого не только нет в действительности, но и желать быть им — значит желать довольствоваться общим местом, бесцветностью, отсутствием оригинальности, одним словом, довольствоваться невозможною неполнотою. Иное дело — всечеловеческое , которое надо отличать от общечеловеческого ; оно, без сомнения, выше всякого отдельно-человеческого, или народного; но оно и состоит только из совокупности всего народного, во всех местах и временах существующего и имеющего существовать; оно несовместимо и неосуществимо в какой бы то ни было одной народности; действительность его может быть только разноместная и разновременная. Общечеловеческий гений не тот, кто выражает — в какой-либо сфере деятельности — одно общечеловеческое, за исключением всего национально-особенного (такой человек был бы не гением, а пошляком в полнейшем значении этого слова), а тот, кто, выражая вполне, сверх общечеловеческого, и всю свою национальную особенность, присоединяет к этому еще некоторые черты или стороны, свойственные другим национальностям, почему и им делается в некоторой степени близок и понятен, хотя и никогда в такой же степени, как своему народу. Англичане вполне основательно смеются над немцами, имеющими претензию лучше их самих понимать Шекспира, и не так бы еще посмеялись греки над подобными же претензиями относительно Гомера или Софокла; точно так же, никто так по-бэконовски не мыслил, как англичане, или по-гегелевски — как немцы. Таких богато одаренных мыслителей правильнее было бы называть не общечеловеческими, а всечеловеческими гениями, хотя, собственно говоря, был только один Всечеловек — и Тот был Бог (1, 33—34).

В отличие от Данилевского Достоевский употребил слово «всечеловек» с малой буквы, в значении — совершенный христианин (Христос vs христос, христы). Он ввел это значение слова в русскую литературу и философию.

Значение этого слова не понял К. Леонтьев, пытавшийся представить «ужасного», по его отзыву, «всечеловека» обще-человеком, европейцем, либералом, космополитом [6, 22]. Эта подмена ( общечеловек вместо всечеловека ) типична в литературной и философской критике ХХ в. [8, 7]; 2, 178]; [3, 51] и др.]. Богословское учение о Всечеловеке представлено в трудах С. В. Булгакова [7, 347—348] и др. и святителя Николая Сербского [7], откровение о всечеловеке Достоевского дано в книге преподобного Иустина (Поповича) [5, 238—270].

Слово всечеловек предельно ясно выражает сокровенный смысл Пушкинской речи, произнесённой 8 июня 1880 г.:

Стать настоящим русским, стать вполне русским может быть и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком если хотите ( Д18 ; 12, 330).

Что значит эта мысль, Достоевский обстоятельно разъяснил:

…стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в неё с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов может быть и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племён по Христову евангельскому закону! ( Д18 ; 12, 330].

В отрицании народности, в надежде на то, что «всё сливается в одну форму, в один общий тип», Достоевский видел «западничество в самом крайнем своём развитии и без малейших уступок». Христианство даёт иной урок: «новую, неслыханную дотоле национальность — всебратскую, всечеловеческую, в форме общей вселенской Церкви».

Быть русским — стать всечеловеком, христианином.

В научном определении антропология Достоевского — христианская . Для Достоевского в каждом человеке заключен образ Божий, образить, обожить — восстановить образ Божий и тем самым очеловечить человека . Ср. комментарий Достоевского к слову образить :

Образить, словцо народное: дать образ, восстановить в человеке образ человеческий. «Образить человека», «ты хоть бы образил себя», говорится, например долго пьянствующему: Слышано от каторжных (РГАЛИ. Ф. 212.1.15. С. 88).

Прав Карен Степанян, связав формулу «найти в человеке человека» с христианской идеей проявления образа Божьего в человеке [9, 13—14].

Человек Достоевского несет в себе возможную полноту Творца и творения.

Достоевский формулирует законы бытия:

…всяк человек образ Божий на себе носит, образ его и подобие (Д18; 3, 175).

Христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться Бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть ( РГАЛИ . Ф. 212.1.16. С. 176).

Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека ( РГАЛИ . Ф. 212.1.5. С. 145).

…человек не в силах спасти себя, а спасен откровением и потом Христом — т. е. непосредственным вмешательством Бога в жизнь ( РГБ . Ф. 93.I.1.5. С. 31).

Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием ( РГАЛИ . Ф. 212.1.5. С. 3 ).

…исполни всё-таки десять заповедей и будешь великий человек ( РГАЛИ . Ф. 212.1.13. С. 66).

…раздвоенность человека <…> есть гибель ( РГАЛИ . Ф. 212.1.15. С. 107).

…лицо человека есть образ его личности, духа, достоинства ( РГАЛИ . Ф. 212.1.15. С. 118).

Если хотите человек должен быть глубоко несчастен, ибо тогда он будет счастлив. Если же он будет постоянно счастлив, то он тотчас-же сделается глубоко несчастлив. И в этом рассуждении уместна ссылка на авторитет Козьмы Пруткова, его афоризм: «Счастье не в счастьи, а лишь в достижении ( РГАЛИ . Ф. 212.1.15. С. 126).

Человек обширнее своей науки ( РГАЛИ . Ф. 212.1.15. С. 131).

Честным человеком быть всего выгоднее ( РГАЛИ . Ф. 212.1.15. С. 186а).

Литературный идеал демократ. Народный — идеал доброго человека лучше ( РГАЛИ . Ф. 212.1.15. С. 103).

Это случайная подборка, но она раскрывает тенденции мысли Достоевского.

Свои антропологические идеи Достоевский сделал предметом анализа в художественном творчестве, предметом рефлексии и саморефлексии автора и героев.

Что было основой синтеза противоречий?

Герой Достоевского менее всего тип, но всегда характер, личность, Лицо .

Откровением для читателей стали уже первые произведения писателя.

Что открыл Достоевский в своем первом романе «Бедные люди», в петербургской поэме «Двойник»?

Открытия Достоевского переворачивали привычные представления о литературе и о человеке. Герои Достоевского сокровенны, они несут в своей душе тайну, и их тайна откровенна: они стыдливо говорят на понятном друг другу и читателям языке, на языке христианской любви. В результате возникает парадоксальная коллизия. Можно быть умнее и образованнее Макара Девушкина, какими были, например, Чацкий, Онегин, Печорин, Андрей Болконский или Пьер Безухов. Можно быть безупречнее героя эпистолярного романа Достоевского: такова, например, идеальная пушкинская Татьяна Ларина. Тем не менее в характере и в личности Макара Девушкина есть нечто, что делает его значительнее многих героев не только русской, но и мировой литературы.

Эволюция Макара Девушкина безусловна. Герой перерождается: он сознает себя в слове, в письмах Вареньке, изреченное слово помогает сознать себя и понять других, происходит духовное возрождение человека в слове и словом.

Роман являет откровение и открытие Слова, которое творит мир и человека. Макар Девушкин был первым откровением великой идеи Достоевского — идеи «восстановления» человека, духовного воскрешения от бедных людей, униженных и оскорбленных до братьев Карамазовых.

Эту же идею и этот принцип христианской антропологии Достоевский защищает в «Двойнике»: каждый человек несет в себе образ Божий. Нет одинаковых людей, каждый бесподобен, каждый неповторим. Недопустима замена одного другим, подмена оригинала копией. Пошлый, неуклюжий и недалекий господин Голядкин — тоже «брат твой» и наш, он тоже достоин сострадания, милосердия и любви. Несмотря на очевидное неблагообразие и даже некоторое безобразие героя, Достоевский защищает в нем «человека в человеке», его идеальную сущность, образ Божий в каждом из нас.

Сам Достоевский подчеркивал, что он открыл подполье в современном человеке, что Голядкин — «главнейший подпольный тип» ( РГАЛИ . Ф. 212.1.11. С. 171), [ср.: 4, 15.1; 259].

Антропологический принцип в повести «Записки из подполья» стал событием не только в мировой литературе, но в мировой философии. Особая тема — критика рационалистических концепций человека в европейской философии, его полемика с «лекарями-социалистами», с Чернышевским и его последователями. Как наивен, с точки зрения Достоевского, был «антропологический принцип в философии» Чернышевского, его теория «разумного эгоизма»:

При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские, и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия [10, 51].

Или:

Цель всех человеческих стремлений состоит в получении наслаждений [10, 55].

У Достоевского было иное понимание человека.

Прижизненная критика нередко называла героев Достоевского «фантастическими», «больными», «небывалыми» людьми. Достоевский возражал: нет никого реальнее их.

Герой Достоевского сложен, противоречив, двойствен, подчас неведом самому себе, непредсказуем не только для читателя, но и для автора. У него всегда есть заветное вдруг — неожиданный «переворот» во мнениях и поступках, «перерождение убеждений» — преображение личности.

Герой не высказывается весь в словах, а если высказывается, то его слова — ложь.

И вместе с тем:

Человек есть воплощенное слов о , он явился, чтобы сознать и сказать ( ИРЛИ . Ф. 100. 29444. С. <3>).

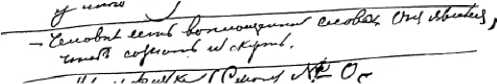

В современных изданиях этот рукописный текст воспроизводится неточно:

Человек есть воплощенное Слово. Он явился, чтобы сознать и сказать ( Д30 , 15; 205).

Изменен синтаксис, ключевое понятие слово печатается не со строчной, а с заглавной буквы.

По смыслу заглавная буква нужна, и она есть в печатном тексте.

В рукописном тексте онтологический смысл выражен иначе — почерком.

В этом суждении Достоевского его слово есть Logos : Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος, что русском переводе: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).

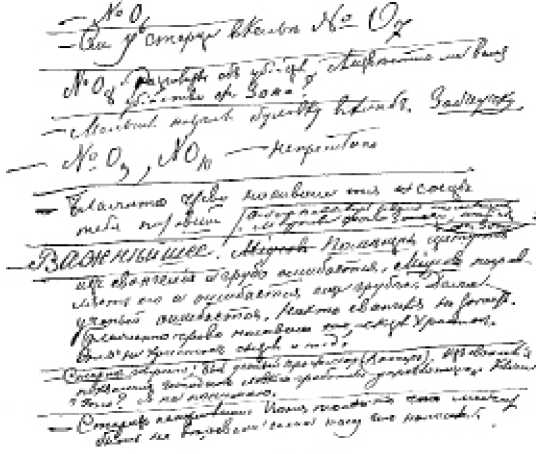

Примечательно, что почти вся страница, за исключением трех мест, заполнена скорописью.

В первом случае старательно выписано и выделено начертанием слово , в другом случае тем же почерком выделено слово старца :

«См. у старца в келье». Далее следует корректорская отметка текстовой вставки: «№ 07».

В третьем случае тем же почерком с каллиграфическими выделениями записаны евангельская цитата и суждения по поводу ее ошибочных толкований:

— Блаженно чрево носившее тя, и сосцы тебя питавшие.

— ВАЖНЕЙШЕЕ . [Миусов] Помещик цитует из евангелия и грубо ошибается. Миусов поправляет его и ошибается еще грубее. Даже ученый ошибается. Никто Евангелия не знает. Блаженно чрево носившее тя, сказал Христос. Это не Христос сказал и т. д..

Старец говорит: Был ученый профессор (Вагнер). Из евангелия: «похвалил господин ловкого грабителя управляющего». Как же это? Я не понимаю.

Старец непременно: Вот только то что может быть не веровали сами тому, что написали ( ИРЛИ . Ф. 100. 29444. С. <3>).

Ошибка и непонимание участников «неуместного собрания» в «Братьях Карамазовых» вызвана их незнанием и непониманием Евангелия, их глухотой к Слову.

Вот евангельский эпизод, давший повод грубым ошибкам помещика Максимова и либерала Миусова:

Когда впоследствии одна из жен, в восторге от слов благодати, исходивших из уст Иисусовых, воскликнула: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие», то не сказал ли Господь: «Блаженны слышащие слово Божие и хранящие его» (Лк. 11: 27—28).

У Достоевского текст зачастую объясняет другой текст.

Разработанная автором сцена ложного толкования Евангелия не вошла в окончательный текст романа «Братья Карамазовы», но, утаивая евангельский смысл, автор делает тайное явным: «Блаженны слышащие слово Божие и хранящие его».

Христианин — воплощенное слово, он следует Христу, который есть воплощенное Слово. Это ключевой вопрос веры:

Многие думают, что достаточно веровать в мораль Христову, чтоб быть христианином. Не мораль Христова, не учение Христа спасает мир, а именно вера в то, что слово плоть бысть. Вера эта не одно умственное признание превосходства его учения, а непосредственное влечение. Надо именно верить, что это окончательный идеал человека, все воплощенное слово, Бог воплотившийся ( РГБ . Ф. 93.I.1.5.С. 39).

Следование идеалу помогает одолевать несовершенства природы человека:

Возлюбить человека, как самого себя по заповеди Христовой — невозможно. Закон личности на Земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный, от века идеал, к которому стремится, и по закону природы должен стремиться человек. — Между тем, после появления Христа, как идеала человека во плоти , стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития в самом пункте достижения цели<)> ( РГБ . Ф. 93.I.2.7. С. 41).

В синтезе рассуждений Достоевского слиты воедино Бог, Христос, Слово, человек, личность, творчество, идеал.

У других писателей герой зачастую меньше автора, Достоевский умел явить величие простого человека. В его художественном мире Слово творит мир, человека, приобщает его к Богу. В душе героя «все противоречия вместе живут», «Бог с дьяволом борются», сошлись «идеал Мадонны» и «идеал содомский», но лица его героев проступают из «тьмы» при свете совести, которая есть согласие человека не только с людьми, но прежде всего с Христом.

У Достоевского нет лишних и маленьких людей. Они принципиально невозможны в его мире. Каждый безмерен и значим, у каждого — свое Лицо. Постижению тайны человека Достоевский учился у великих предшественников — Шекспира и Бальзака.

В романе Достоевского «Бесы» есть примечательный эпизод.

Петруша Верховенский, один из революционных бесов, рассказывает Николаю Ставрогину случай, который произошел с ним на днях в компании с пехотными офицерами:

Об атеизме говорили и уж разумеется Бога раскассировали. Рады, визжат. Кстати, Шатов уверяет что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может и правда. Один седой бурбон капитан сидел, сидел, всё молчал, ни слова не говорил, вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой: «Если Бога нет, то какой же я после того капитан?» Взял фуражку, развел руки, и вышел.

— Довольно цельную мысль выразил, — зевнул в третий раз Николай Всеволодович ( Д18 , 9; 160—161).

Несмотря на невозмутимую реакцию Николая Ставрогина, мысль «седого бурбона», офицера из выслуживших солдат, парадоксальна: на самом деле, почему атеизм исключает государство и чин? почему без Бога он не капитан? почему Бог является основой государственного устройства мира — и не только государственного?

Другие вариации на эту тему: если Бога нет, нет добродетели, нет бессмертия, всё разрешается, всё позволено.

В монотеистической культуре атеизм отрицает и разрушает мораль.

У Достоевского была почти религиозная концепция творчества. Как священник на исповеди, писатель был исповедником своих героев, их грехи становились его грехами, увеличивая тяжесть его креста. Свою вину герои и их автор разрешают самим актом творчества: исповедью, покаянием и искуплением своих и чужих грехов.

Позже эта идея была выражена в служении и поучениях старца Зосимы: сделать себя ответчиком за чужой грех. Виноваты все. У каждого своя мера вины. Одни виноваты в том, что сделали, другие — в том, что не сделали. Кажущаяся невиновность лишь иллюзия: каждый в ответе за мировое зло. Возможны духовное воскрешение и спасение любого человека (обращение Савла в Павла). Этот искупительный путь человека — метафора спасительной жертвы Христа и его воскрешения.

В романах Достоевского нет прямой декларации авторских убеждений. Его поэтика являет иной эстетический принцип. Писатель мыслил себя «реалистом в высшем смысле», направление которого «истекает из глубины Христианского духа народного». В прямом определении это христианский реализм , это «полный реализм», при котором неблагообразие мира и мрак в душе грешников («един Бог без греха») озарены светом Благой Вести Христа.

Примечания

*

Статья подготовлена в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.

Сочинения Достоевского цитируются в тексте статьи с указанием условных обозначений, тома и страницы по следующим изданиям: Д1883 — Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. I. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб, 1883. [838 с.: 332+376+122+8].

Д18 — Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 18 т. М., 2003—2005. Т. 1—18.

Д30 — Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972—1990. Т. 1—30.

Ссылки на рукописные и архивные источники содержат указание на место, фонд, единицу хранения:

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы РАН.

РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусств.

Vladimir Nikolaevich Zakharov

Список литературы Художественная антропология Достоевского

- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. I. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб, 1883. [838 с: 332+376+122+8]

- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 18 т. М., 2003-2005. Т. 1-18.

- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972-1990. Т. 1-30.

- Данилевский Н. Я. Россия и Европа//Заря. 1869. № 3. С. 1-75.

- Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923. 238 с.

- Бицилли П. М. К проблеме возрождения культуры//Новый Град. Париж, 1934. № 8. С. 39-51.

- Булгаков С. В. Свет Невечерний: Созерцания и умозрения. Сергиев Посад, 1917. 417 с.

- Иустин, прп. (Попович). Достоевский о Европе и славянстве. Спб., 1998. 272 с.

- Леонтьев К. Н. О всемирной любви, по поводу речи Ф. М. Достоевского//О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931: Сб. статей. М., 1990. С. 9-31. Художественная антропология Достоевского

- Николай, еп. (Велимировип). Речи о Свечовеку. Београд, 1920 (на сербском языке). 338 с.

- Розанов В. В. Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени. М, 2000. 429 с.

- Степанян К. А. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем смысле» как творческий метод Ф. М. Достоевского. М., 2005. 512 с.

- Чернышевский Н. Г. Избранные эстетические произведения. М., 1978. 560 с.

- Danilevskij N. Ja. Russia and Europe [Rossija i Evropa]. Zarja. 1869, no. 3, pp. 1-75.

- Berdjaev N. A. Fyodor Dostoevsky's view of the world [Mirosozercanie Dostoevskogo]. Praga, 1923. 238 p.

- Bicilli P. M. The problem of cultural revival [K probleme vozrozhdenija kul'tury]. Novyj Grad. Parizh, 1934, no. 8, pp. 39-51.

- Bulgakov S. V. Unfading Light: contemplation and speculation [Svet Nevechernij: Sozercanija i umozrenija]. Sergiev Posad, 1917. 417 p.

- Iustin, prp. (Popovich). Dostoevsky's opinion about Europe and the Slavs [Dostoevskij о Evrope i slavjanstve]. Saint-Petersburg, 1998. 272 p.

- Leont'ev K. N. About the world of love: on the subject of Fyodor Dostoevsky's speech [O vsemirnoj ljubvi, po povodu rechi F. M. Dostoevskogo]. About Dostoevsky. Impact of Dostoevsky's prose on the Russian thought, 1881-1931 years [O Dostoevskom. Tvorchestvo Dostoevskogo v russkoj mysli 1881-1931]. Moscow, 1990, pp. 9-31.

- Nikolaj, ep. (Velimirovih). Words about Svecoveku [Rechi о Svechoveku]. Beograd, 1920 (na serbskom jazyke). 338 p.

- Rozanov V. V. Collected Works. Apocalypse of Our Time [Sobranie sochinenij. Apokalipsis nashego vremeni]. Moscow, 2000. 429 p.

- Stepanjan K. A. "To realize and say": "Realism in its highest sense" as a creative method of Fyodor Dostoevsky [«Soznat' i skazat'»: «Realizm v vysshem smysle» как tvorcheskij metod F. M. Dostoevskogo]. Moscow, 2005.512 р.

- Chernyshevskij N. G. Selected Works of Aesthetic [Izbrannye jesteticheskie proizvedenija]. Moscow, 1978. 560 p.