И это все вместила одна жизнь. Б.Г. Кузнецов: историк, философ и социолог науки (окончание)

Автор: Докторов Борис Зусманович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Современная история российской социологии

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья продолжает рассказ об историке, философе и социологе науки Борисе Григорьевиче Кузнецове (1903-1984), начатый в предыдущем выпуске «Телескопа» [1]. Он охватил первое сорокалетие его жизни и дает представление о его движении в науку. Сначала была энергетика и работа по созданию Единой высоковольтной энергетической сети СССР, потом история энергетики как раздела теоретической и прикладной физики. Затем, под влиянием многочисленных бесед с академиками В.И. Вернадским, В.Л. Комаровым, Г.М. Кржижановским, А.Е. Ферсманом и другими масштабно мыслившими учеными, интересы Кузнецова сместились в область истории науки, прежде всего - физики. Война нарушила его историко-научные исследования: он участвовал в решении острейшей задачи начального периода войны - перемещению про мышленных предприятий из Европейской части страны за Урал, после чего - в боевых действиях, в том числе - под Сталинградом. После войны он решительно вышел из содержания науки в ее историю. Ниже освещаются некоторые фрагменты следующих четырех десятилетий жизни и научных поисков Б.Г. Кузнецова. При этом я в полной мере отдаю себе отчет в том, что в силу многих причин не смогу даже схематично описать все сделанное им в эти годы.

Борис григорьевич кузнецов, история, наука, физика, энергетика, социология

Короткий адрес: https://sciup.org/142182196

IDR: 142182196

Текст научной статьи И это все вместила одна жизнь. Б.Г. Кузнецов: историк, философ и социолог науки (окончание)

Заголовок данного раздела — это своего рода инверсия заголовка книги Кузнецова «Путешествия через эпохи» с уточнением «Мемуары графа Калиостро и записи его бесед с Аристотелем, Данте, Пушкиным, Эйнштейном и многими другими современниками» [2].

Подобная логическая операция раскрывает и без того очевидное: содержание книги

составляют «мемуары», но не Калиостро, а ее автора — Кузнецова. Это он на машине времени перемещается из одной пространственно-временной точки в другую и обсуждает с величайшими в истории человечества мыслителями извечные проблемы строения мира, а также механизмы его научного познания и художественного освоения. Он ищет, какой отклик находят речи греческих мыслителей прошлого в сознании Декарта, Ньютона, Эйнштейна, можно ли обнаружить в суждениях ученых более поздних веков ответы на вопросы, заданные много столетий раньше. И если такое соответствие, наложение обнаруживается, то понятие машины времени, считает Кузнецов, можно не ставить в кавычки, она — «простой псевдоним историко-научного углубления в прошлое, сопричастности с прошлым, приобщения к нему...» [2, с.7].

Процитирую несколько первых предложений книги, тогда яснее будет и ее содержание и ее стиль: «Летом 1644 года я путешествовал по северной Голландии, выдавая себя за французского дворянина, уроженца Турени. Очаровательные окрестности Эгмонта задержали меня на несколько дней в этой местности, а затем новое обстоятельство сделало Эгмонт еще более привлекательным. Рене Декарт, поселившийся здесь в предшествующем году, узнал обо мне и пригласил предполагаемого земляка к себе. К этому времени мне уже приходилось встречаться с такими собеседниками, как Платон, Галилей, Гейне и, может быть, самым обаятельным из них — Пушкиным. Но прелесть беседы с Декартом была совсем особенной. <…> Вблизи Декарта мысль приобретает особенную проникающую силу, она пронизывает ближайшие ассоциации, чтобы достичь отдаленных» [2, с. 1]. Эти несколько предложений репрезентируют ряд особенностей книги. Здесь сразу есть «отчет» историка о перемещении через эпохи, имена людей, вклад которых в мировую цивилизацию бесспорен, философичность — я имею в виду тему ассоциаций, признание ценности общения — особенно с Пушкиным и Декартом.

А также в этом фрагменте раскрывается смысл последнего, но смыслообразующего слова в названии книги: «...и другими современниками». В известном смысле Кузнецову удается на некоторых страницах книги «сжать» время и сделать всех своих собеседников нашими современниками. В одной из, на мой взгляд, самых сильных путевых заметок — «О чем думают химеры Нотр-Дам?», приведен разговор, который почему-то совсем не кажется «фантастикой». Сначала, путешественник, вернувшись после «часовой» отлучки, в ходе которой он успел слетать в современный Париж, к собору Нотр-Дам, где его ждал Гейне, спросил у поэта: «О чем думают химеры?». Помолчав несколько минут, что для Гейне было большим сроком, он ответил: «Мне кажется, эти химеры размышляют о чем-то очень похожем на физические контраверзы, о которых мы говорили вчера» [2, с. 27]. А «вчера» странник рассказывал Гейне о своих Принстонских беседах с Эйнштейном и вообще о физике ХХ века. И далее мы оказываемся свидетелями разговора, в котором помимо двух главных собеседников «присутствуют» не только Демокрит и Эпикур, но также Эйнштейн и Маркс. Речь шла об Эпикуровских clinamen — спонтанных отклонениях атомов от предписанных им законами природы мест, другими словами, мы соучаствуем в современной дискуссии о природе каузальности. И вот еще пример, совсем уже из «сегодняшнего дня»: «Я вспомнил разговор с Леонардо да Винчи в 1495 году — его панегирик Лоренцо Великолепному и жалобы на условия научной и художественной деятельности в Милане под властью Сфорца и в Риме под властью Борджиа — и рассказал Эйнштейну и Луначарскому об этом различии, не ссылаясь, разумеется, на Леонардо, а в качестве собственной догадки» [2, с. 167].

С «Мемуарами» я познакомился 41 год назад, 16 июля 1975 года; именно в тот день автор подарил книгу моей жене и мне с дарственной надписью: «Дорогим Люсе и Боре от дяди Калиостро». Сегодня эти слова (в первой части статьи отмечалось, что Б.Г. Кузнецов — мой двоюродный дядя) воспринимаются мною как «доказательство» того, что путешествия через эпохи совершались именно Кузнецовым на изобретенной им «машине времени». В то время никаких планов заниматься биографиями у меня не было, как и социологией, как и историей науки. Я воспринимал книгу как удачно найденную форму популяризации знаний по истории науки и по истории физики в част- ности. А это меня интересовало, потому я сразу начал ее читать.

Более, чем три десятилетия и многие годы собственных занятий историей социологии, конечно же кардинально изменили мое понимание «Мемуаров». Как и все написанное Кузнецовым, она — при известной подготовке — легко читается и может рассматриваться как некий синтез истории науки и научной фантастики. Но, прежде всего, это оригинальная работа историко-научного и социологического плана, показывающая вечность основополагающих идеалов и ценностей познания и фундаментальной науки, а также существование некоего неизменного коммуникационного кода, обеспечивающего взаимопонимание ученых и художников, разделенных эпохами. Фантастический сюжет, хотя книга открывается разделом: «О достоверности этих мемуаров», появление машины времени позволили Кузнецову исключить из своих пространственных перемещений время как физическую величину, оставив за ним лишь его «социальную наполненность». Таким образом. ему удалось показать вневременной, инвариантный характер фундаментальных ценностей и идеалов науки.

К сожалению, заголовок книги: «Путешествие через эпохи» не передает траекторию движения Калиостро-Кузнецова, он позволяет предполагать, что это было линейное, однонаправленное — от прошлого к настоящему — перемещение, но это не так. В книге нет упорядоченности во времени, и это обеспечивает возможность диалогов странника с его собеседниками. Б.Г. так формулировал принцип своего анализа прошлого: «Но современная ретроспекция, современная машина времени требует жанра арабесок, жанра логически и хронологически неупорядоченных наездов в прошлое. Они не упорядочены логически и хронологически, но отнюдь не хаотичны, они упорядочены психологически, сама внешняя разорванность изложения обладает определенным эффектом; она расшатывает старую систему ассоциаций, сближений и противопоставлений, чтобы дать место новой системе» [2, с. 94]. Такое суждение применительно к научно-историческим текстам и сегодня смотрится как остро постмодернистское (пост-постмодернист-ское ?), но в 1975 году оно могло казаться просто еретическим. Однако Кузнецов усиливает свое суждение, призывая при этом на помощь прошлое: «Арабески — логически разорванные, иногда алогичные переходы от одной сцены к другой, от одного образа к другому, иногда даже от одного жанра к другому — всегда были составной частью научной и философской литературы» [2, с. 94]. И впечатляют следующие слова пилота машины времени: «В своих странствиях по векам я особенно отчетливо понял истоки и значения арабесок, алогизма, выхода за пределы данной упорядоченности, ее подтачивания неожиданными ассоциациями и поворотами, во время бесед с Гёте, Гегелем и, наконец, с Энгельсом» [2, с. 96].

При внимательном ознакомлении с книгой отчетливо осознаешь, что столь сложную «арабескообразную» траекторию движения сквозь столетия мог проложить, а затем пройти вдоль нее лишь штурман высочайшей квалификации. И тогда все сделанное и написанное Кузнецовым до середины 1970-х годов, предстает как уникальный процесс разработки и картирования будущего путешествия через эпохи. И в еще большей степени веришь в подобное допущение, прочитав такие его слова: «Ребенком я часто и мучительно думал о пространстве и о времени, об их бесконечности. Впрочем, мне кажется, многие дети думают об этом, может быть большинство» [2, с. 99]. Возможно, так оно и есть, вопросы, мысли о бесконечности в раннем возрасте у многих порождают размышления, но у большинства детей эти мысли вскоре сменяются другими, когда для Кузнецова они стали определяющими содержание всей его научной деятельности, а значит — ведь он был убежденным последователем Спинозы и Декарта — всей его жизни. В ряде своих последних работ Кузнецов нередко возвращался к теме интуиции в науке и говорил о Моцартовском мгновении, когда человек как бы слышит всю еще не написанную симфонию. До- пускаю, что в какие-то моменты юности, молодости Б.Г. слышал зов прошлых эпох, он манил его и заставлял делать все для того, чтобы такое путешествие состоялось.

Первая часть данной статьи основывалась в значительной степени на материалах небольшой книги Б.Г. Кузнецова «Встречи» [3], подписанной к печати за полтора месяца до его смерти. Подарена она мне была в конце 1984 года его братом, и в дарственной надписи есть слова: «... в память о Боречке». Тот факт, что в ней собраны портреты людей, с которыми Б.Г. встречался в разные периоды его жизни, помогает, наряду с другими данными, восстановить его жизненную траекторию, обозначить важнейшие вехи на этом пути. С другой стороны, содержание и характер бесед, которые Кузнецов вел с этими людьми, удивительным образом сближает его мысленные путешествия, описанные в «Мемуарах», с его реальными встречами.

Например, выше приведенная беседа Кузнецова-Калиостро с Гейне у стен Нотр-Дам моментально вспоминается и становится (почти) реальной при чтении воспоминаний о беседах Кузнецова с академиком И.Е. Таммом в том же скверике. Вот эти несколько строк: «Мы говорили [об этом], гуляя по площади перед Нотр-Дам и затем по скверу сзади храма. Тогда он назывался Сквером Архиепископата. Собор казался воплощением исторической преемственности; его фундамент включает остатки языческого храма, силуэт вписывается в современный Париж, а химеры представляют символ парадоксальной современной научной мысли. О ней-то, об этой парадоксальности, мы и говорили» [3, с. 59]. Или другой очерк Кузнецова — об известном историке Франции А.З. Манфреде, которого он знал с 1927 года. «У меня есть несколько мест в Париже, где я каждый раз при приезде провожу много часов, размышляя о самых разных вещах. Это скамья под огромной плакучей ивой, опускающей свои ветви до поверхности Сены невдалеке от собора Парижской богоматери. Потом — фонтан Медичи в Люксембургском саду. И, наконец, скамья против статуи «Мыслитель» в Музее Родена, во дворе, вернее, в саду старого дворца Бирона. Я предложил Манфреду посидеть и поболтать в одном из этих мест. Он выбрал Музей Родена. Во время одной из предшествовавших поездок в Париж я сидел здесь с И.Е. Таммом, и потом в следующий раз уже без Манфреда я пришел сюда после посещения Луи де Бройля...» [3, с. 59]. И, если учесть, что во «Встречах» есть описание беседы Кузнецова с Луи де Бройлем у него дома, в ходе которой речь шла об инвариантах науки, а в разговоре упоминались имена Бергсона, Пуанкаре, Ланжевена и Эйнштейна, то все самым удивительны образом срастается. «Путешествие через века» становится автобиографическим повествованием редкой, удивительной природы. Здесь биография Б.Г. задается уже не событиями, происходившими в его жизни, а направлениями его размышлений и совокупностью его мысленных диалогов.

Незадолго до смерти Б.Г. писал: «...меня и в науке интересовало не столько, как устроен мир, сколько как меняют синтаксис науки новые представления о мире» — и далее — «по-види-мому, я все-таки был рожден для истории и философии науки» [3, с. 41-42]. Конечно, это метафора, но ее содержание наполнено жизненным опытом Б.Г. и потому важно для понимания его жизни и творчества. И следует обратить внимание не только на вывод, в котором просуммировано прожитое-сделанное, но и контекст, в котором сказанное помещено. Это — фрагмент небольшого очерка о встречах Кузнецова с крупным военнона-чальником и ученым, маршалом инженерных войск Михаилом Петровичем Воробьевым, под началом которого Кузнецов после ранения на фронте служил в последние годы войны. Речь шла и природе, романтике боя, о страхе и интуиции, романтике творчества. И можно допустить, что слово «рожден» использовано здесь не только как антоним слова «смерть», что всегда сопутствует «войне», но также и в смысле плотного, самозабвенного погружения в дело, смыслом которого наполнена жизнь человека. Очерк завершается словами: «Мне кажется, что в книгах по истории современной науки мне удалось, хотя бы в самой недостаточной и малой мере, отразить ее романтику (без такой надежды я, может быть, и писал бы эти книги, но не стал бы их публиковать)» [3, с. 44].

За победой должна была следовать свобода...

Первая часть настоящей статьи завершалась небольшим разделом об участии Б.Г. Кузнецова в войне. В первый год войны его научно-организационная деятельность в составе большой группе ведущих ученых АН СССР по обоснованию и началу реализации плана перемещения промышленных предприятий из Европейской части страны за Урал была отмечена Государственной (тогда она называлась Сталинской) премией I степени (1942 г.). Высоко было отмечено и его участие в боевых действиях; в 1945 году он был награжден Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Отечественной войны I степени.

То, как дальше развивалась его жизнь, Кузнецов кратко отразил в своей «Автобиографии», написанной осенью 1968 г.: «В 1944 г. при организации Института истории естествознания Академии Наук СССР был назначен заместителем директора, а позже старшим научным сотрудником. После войны начал работать в области философии и истории физики, а в 50-е годы также в области философского анализа развития современной теоретической физики и в особенности по философии и истории теории относительности» [4]. А теперь попытаемся немного развернуть эту «стенограмму».

Анализируя список публикаций Кузнецова в первое послевоенное пятилетие, сразу обращаешь внимание на два обстоятельства. Во-первых, он активно, увлеченно работал и много публиковал; во-вторых, его публикации касались преимущественно истории естествознания в дореволюционной России и СССР.

В 1945-1949 годах были опубликованы следующие книги Б.Г. Кузнецова: «Климент Аркадьевич Тимирязев» (1945, совместно с В.Л. Комаровым и Н.А. Максимовым); «Климент Аркадьевич Тимирязев. Жизнь и деятельность» (1945, совместно с В.Л. Комаровым); «Ломоносов, Лобачевский, Менделеев: Очерки жизни и мировоззрения» / Предисл. Президента Академии Наук СССР акад. В. Л. Комарова (1945); «Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку» (1949, в 1951 г. вышло 2-е издание книги с предисловием акад. Н.Д. Зелинского); «Великий русский учёный Ломоносов» (1949).

Если рассматривать эти работы Б.Г. в качестве платформы его будущих исследований, то особый интерес вызывает книга очерков «Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку». Несмотря на безусловно ярко идеологизированное название, характерное для послевоенного времени, в книге обсуждаются темы, которые уже в скором будущем станут центральными, стержневыми для Кузнецова — историка и методолога науки: атомистика, теория электричества и теория света, неэвклидова геометрия и развитие экспериментального естествознания в первой половине XIX в., а также экспериментальной физики и электротехники и многое другое. Конечно, в этой работе отдана и «дань времени» — рассказывается о достижениях Мичурина и Лысенко в биологии, но тогда это было обязательным.

Однако и отмеченные здесь биографические книги весьма значимы для понимания творчества Кузнецова в целом. Ведь пройдет десятилетие с небольшим и появятся его самые известные историко-биографические труды об Эйнштейне и Галилее.

В имеющейся у меня копии машинописного варианта текста профессора А.Т. Григорьянца «О трудах проф. Б.Г. Кузнецова в области философии и истории естествознания», по-види-мому, написанного в конце 1960-х годов, есть интересное замечание о книге Б.Г. «Творческий путь Ломоносова», первое издание которой вышло в 1956 г. По мнению Григорьянца: «В литературе о Ломоносове мы не найдем книги, которая так отчет- ливо запечатлела бы время своего появления. В биографии Ломоносова, написанной Б.Г. Кузнецовым, нет ни одного упоминания о науке середины ХХ столетия. Но, несмотря на это, читатель все время чувствует, что только в середине ХХ столетия, во времена весьма радикальной ломки классических понятий, могла быть написана лежащая перед ним монография об ученом XVIII в.» [4]. Позже, эта пронизанность, пропитанность современностью еще в большей степени проявилась в книгах и статьях Кузнецова не только об Эйнштейне, но о Галилее, Спинозе, Декарте, Ньютоне, даже о Лукреции и Эпикуре. Здесь мы имеем дело с одной из характеристик исследовательского стиля Б.Г., о чем сказано выше. Уже в заголовке его «странной» книге «Путешествие через эпохи» время «снято», все помещено в «толстом настоящем».

Поскольку оказалась затронутой тема Ломоносова, сделаю одно замечание, касающееся и Б.Г., и отношения лежавшей в руинах послевоенной страны к истории. В каталоге Российской национальной библиотеки в Петербурге я обнаружил вряд-ли называвшуюся когда-либо небольшую брошюру Кузнецова (19 стр. с портретом Ломоносова), изданную в Москве издательством «Молодая гвардия» в 1945 г. Ее название — «Великий русский ученый Ломоносов». Но есть у нее несколько необычное для подобных книг уточнение — «Читано для ремесл. ж.-д. училищ и школ ФЗО [БД: ФЗО — фабрично-заводского обучения] 23 мая 1945 г. Тираж книжки по нынешним временам совсем немалый — 15000 экз. Интересный историко-социологический момент: через две недели после завершения войны в стране проводятся Ломоносовские чтения для в общем-то малограмотных ребят, и для них специально выпущена книга по истории науки.

Теперь попытаемся понять природу тематики исследований Б.Г. Кузнецова в первые после военные годы: чем она была обусловлена и могла ли она быть иной? Очевидно, большого выбора у историков науки не было, направленность их поисков определялась решениями высших идеологических инстанций. Так, в выступлении Президента АН СССР, академика В.Л. Комарова «О задачах института истории естествознания АН СССР», сделанном в 1945 г., отмечалось: «Товарищ Сталин лично подчеркнул важность истории естествознания и необходимость создания Института истории естествознания в системе Академии Наук СССР» [5]. И в качестве важнейших объектов исторических исследований Комаровым назывались: принцип сохранения энергии и атомизма, разрабатывавшийся Ломоносовым, вольтова дуга, открытая Петровым, неевклидова геометрия Лобачевского, теория химического строения Бутлерова, периодический закон Менделеева, Мечниковская теория фагоцитов, Сеченовские центры, эмбриологические открытия и палеонтологические работы братьев Ковалевских, исследования Тимирязева в области физиологии растений, теория условных рефлексов Павлова, новые виды растений, созданные Мичуриным, конструкции Циолковского и др. Все это мы видим в названной выше книге Кузнецова «Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку». И иного в ней не могло быть.

Прошло четыре года, и в начале января 1949 г. в Ленинграде состоялось Общее собрание Академии Наук СССР, которому предшествовала сессия отделений АН, посвященная вопросам истории дореволюционной и советской науки. Интересно, что Б.Г. Кузнецов участвовал не в работе Отделений физико-математических или технических наук или истории и философии, но в сессии Отделения биологических наук; тема его доклада, а их на сессии всего-то и было два: «Теория стадийного развития и общая история естествознания». Таким образом, можно сказать, что за прошедшие после войны нескольких лет Б.Г. стал признанным историком в области естественных наук. По завершении работы Отделений состоялось общее собрание Академии наук, принявшее Постановление о развитии научно-исследовательских работ в области истории отечественного естествознания и техники. Этот документ начинается слова- ми: «Общее собрание Академии Наук СССР, руководствуясь постановлениями ЦК ВКП (б) по идеологическим вопросам и указаниями товарища И. В. Сталина о значении марксистско-ленинской разработки истории науки, отмечает настоятельную необходимость решительного улучшения и расширения работ по истории науки и техники. Социализм впервые в истории сделал доступными народу все духовные богатства, накопленные человечеством, все достижения культуры, науки и искусства. Своими гениальными трудами великие вожди коммунизма Ленин и Сталин открыли новую эпоху в развитии науки об обществе и природе. Передовые деятели русской науки создали такие ценности, которые вошли в фонд самых крупных достижений мировой науки и техники» [4].

По-моему, содержание подобных документов не требует комментариев, они однозначно показывают, что пространство исследований историков науки в послевоенный период было весьма узким, более того, была задана и точка зрения на предмет их анализа.

Вместе с тем, прошлое русской науки было лишь малой частью научных интересов Кузнецова уже в то время. Из выше приведенного воспоминания о фронтовых годах видно, что даже в те драматические периоды жизни (возможно, с еще большей сосредоточенностью, чем в довоенное время) Кузнецов размышлял о теории относительности Эйнштейна и учении Спинозы, а зная ход мыслей Б.Г., можно утверждать, что и тогда в фокусе его внимания были Ньютон и Галилей, Декарт и Бруно, многие античные философы. Конечно, и в первые послевоенные годы, Б.Г. продолжал размышлять о генезисе их учений и об особенностях их картины мира, но все же, рассматривая достижения западно-европейской философской и научной мысли, он не мог удалиться от российской тематики. Так, еще накануне войны, в «Правде», по случаю 300-летие работы Декарта «О методе» была опубликована его заметка «Декарт и русская наука» («Правда», 1937, 2 августа), а в 1946 г. на конференции, посвященной 300-летию со дня рождения Г.В. Лейбница Кузнецов выступал с докладом «Лейбниц и русская наука XVIII в.», который двумя годами позже составил содержание его статьи «Эйлер и учение Лейбница о монадах». В те же годы выходят и другие его работы о классиках естествознания: «Абсолютное пространство в механике Эйлера» (1946 г.) и «Относительное и абсолютное движение у Ньютона» (1948 г.). А в начале 1950-х статьи о Галилее и Максвелле.

Можно понять, что 40-летнему историку науки, который во второй половине 1930-х обсуждал принципиальные вопросы истории и философии науки с Вернадским, Кржижановским, Комаровым, было тесно в рамках заданного сверху послевоенного историко-науковедческого пространства. Он много глубже своих советских, думаю, и многих зарубежных, коллег по цеху понимал, что в первой половине ХХ столетия возникла новая наука, которая предлагала новое видение устройства мира и которая требовала своего направленного исторического и философского прочтения. Соответственно, он опередил многих в осознании того, что нельзя замыкаться на анализе творчества Ломоносова, Лобачевского, Бутлерова, Менделеева, Лебедева, но необходимо пытаться понять концептуальные схемы физиков новых поколений: Эйнштейна, Бора, Гейзенберга, де Бройля, Шредингера и других.

В моем представлении, война, ощущения всего виденного и прожитого, размышления о цене жизни и смысле науки кардинально изменили понимание Б.Г. предмета своих исследований и макро ситуации, в которой он — «времена не выбирают» — должен был разрабатывать открывшееся ему исследовательское поле. Если до войны он был, повторяя сказанное Кржижановским о молодом Кузнецове, «котом, который ходит сам по себе», то теперь он стремился к свободе в физическом и метафизическом — не религиозном, но рационалистическом — смыслах. Чтобы быть свободным в физическом отношении, он вскоре полностью и навсегда отошел от научно-организацион- ных дел в Институте истории естествознания и техники АН СССР, одним из создателей которого был. Но стать свободным в метафизическом смысле ему не позволяла социально-политическая обстановка в стране. Легко предположить, что, будучи уже сложившимся ученым, автором многих книг, лауреатом высшей по тем временам награды в области науки, он понимал свою обреченность на «молчание». И в этом отношении, скорее всего, он испытывал те же чувства, что и некоторые писатели, которые родились в первые полтора десятилетия ХХ столетия, начинали писать до войны, участвовали в боевых действиях или наблюдали их непосредственно на передовой, но «заговорили» лишь в оттепельный период. Прежде всего, я имею в виду Василия Гроссмана, Эммануила Казакевича, Виктора Некрасова, Анатолия Рыбакова; невозможно не заметить, что Гроссман и Некрасов тоже прошли через Сталинград.

Как мы знаем теперь, многие литераторы в конце 1930-х и после войны писали в стол, поступал ли так же Кузнецов или история науки далека от идеологии, от современности и проблем с публикациями текстов у него не могло возникнуть? Определенного ответа на этот вопрос у меня нет, но представляется мне, что искать его надо в следующей плоскости.

Конечно же, и наука, и анализ развития науки — производные от состояния общества, в котором они существуют и развиваются. Приведу название некоторых книг, опубликованных Кузнецовым в первые десять лет после смерти Сталина. Сначала укажу четыре из них: «Развитие научной картины мира в физике XVII-XVIII века» (1955 г.), «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии» (1957 г.), «Принципы классической физики» (1958 г.), «Альберт Эйнштейн: К 80-летию со дня рождения» (1959 г.). Зная многие особенности исследовательского и издательского процессов, сложно представить, даже принимая во внимание то, насколько «легко» писал Кузнецов, чтобы он за столь короткий срок подготовил «с нуля» и опубликовал в 1955-1959 гг. четыре книги по проблематике, крайне мало соотносившейся с той, которую он разрабатывал до войны и в первые послевоенные годы. Значит, важнейшее из всего этого обдумывалось раньше и записывалось «до лучших времен». Но это было лишь начало, в следующие несколько лет в свет вышли: «Эволюция картины мира» (1961 г.) «Эйнштейн» (1962 г.), «Развитие физических идей от Галилея до Эйнштейна» (1963 г.), «Беседы о теории относительности» (1963 г.). Никакие из этих книг не могли быть изданы до середины 1950-х: теория относительности, квантовая физика трактовались в послевоенные годы как идеалистические, не отвечавшие марксизму, лженаучные теории, как продукты буржуазной науки.

Кузнецов отчетливо понимал, что новая физика, новая наука в целом, а вместе с ними — и история науки, не могут развиваться в условиях жесткого идеологического давления со стороны ортодоксальных советских философов, наблюдавшегося во второй половине 1940-х. Как ученый, после долгого перерыва вернувшийся к своему любимому делу, как человек, уцелевший в конце 1930-х, как участник войны, понимавший, что наблюдавшаяся им в области науки ситуация грозит многими опасностями, он — в силу своих возможностей — пытался решать этот комплекс проблем.

Письмо Сталину: это всегда был и знак надежды, и шаг отчаяния

Письмо Б.Г. Кузнецова И.В. Сталину, а позже — письма А.А. Жданову, о которых речь пойдет ниже, в те годы были и актом надежды на решение проблем, в которых оказывалась творческая личность, и шагом отчаяния. То, что заранее итог такого обращения предсказать было нельзя, убедительно показал в своем 4-х томнике Б. Сарнов «Сталин и писатели». Интересная статья Ю.И. Кривоносова [6] убеждает, что Кузнецов, обращаясь на «самый верх», действовал в полном соответствии с традициями того времени.

Прежде всего, обратимся к краткому тексту Кривоносова, предшествующему изложению фрагментов письма Кузнецова Сталину: «В тоталитарных государствах взаимоотношения власти и науки были деформированы, безоговорочное подчинение господствовавшей идеологии и политическая лояльность были для власти часто важнее новых фундаментальных научных результатов. В отечественной науке ХХ века сложилась ситуация, когда власть взяла на себя функции главенствующего арбитра и в решении чисто внутренних методологических проблем науки. Это обусловило необходимость прямого обращения ученых во властные структуры, что властью, как правило, поощрялось. Помимо необходимой и неизбежной деловой переписки различных научных структур с аппаратом управления всех уровней, огромный объем составляли «инициативные» индивидуальные и коллективные письма по большому спектру научных, но главным образом, околонаучных, проблем. В государственных и партийных архивах отложилось огромное количество подобных обращений ученых и людей, причислявших себя к ученым и специалистам в той или иной области знаний».

Письмо Кузнецова, найденное Кривоносовым в архиве Отдела науки ЦК ВКП(б), датировано 27 марта 1946 г., оно было направлено лично Сталину и озаглавлено «О недостатках в теоретической работе партии в области естествознания, препятствующих исследованию и использованию атомной энергии». По мнению Кривоносова, это письмо в определенной мере, предвосхищало будущие острые дискуссии по проблемам «материализма и идеализма» в физике, несколько притихшие в годы войны и развязанные в начале пятидесятых годов борцами за чистоту диалектико-материалистических идеалов.

Цель своего обращения к Сталину Б.Г. формулировал следующим образом: «Я решил обратиться к Вам по вопросу о коренном повороте в теоретической работе партии в области естествознания, так как глубоко убежден, что превращению СССР в мировой центр ядерной физики, при неограниченных возможностях, предоставленных науке, препятствует только одно: догматическое извращение марксизма в области естествознания, приведшее к ликвидации философии естествознания как науки. В особенности вредным стало некритическое и догматическое отношение к некоторым формулам «Диалектики природы», которые уже не соответствуют современным знаниям. Это привело к тому, что некоторые близкие нам ученые разрабатывают и преподают устаревшие физические теории — физику, хорошо укладывающуюся в формулы «Диалектики природы», физику ХIХ века, хотя с помощью этой физики нельзя исследовать и использовать атомное ядро».

Рассматриваемое письмо было написано 70 лет назад и для его понимания необходимы некоторые пояснения. Работа Ф. Энгельса «Диалектика природы» в те годы и на протяжении нескольких следующих десятилетий рассматривалась в СССР как основополагающий труд по законам диалектики и философии естествознания. Хотя все знали, что Энгельс работал над ней в конце 1870-х — начале 1880-х, и понимали, что и сами науки претерпели серьезные изменения, и картина мира принципиально изменилась, «Диалектика природы» была канонизирована и оставалась, по-определению, вне критики. Так что утверждение Кузнецова о невозможности преподавания физических теорий на базе «Диалектики природы» могло обернуться для него крупными неприятностями. Еретическими могли быть признаны и слова Кузнецова в адрес философов, составлявших ядро журнала «Под знаменем марксизма»: «В течение долгого времени все новое в физике, все не предусмотренное «Диалектикой природы» изгонялось, объявлялось подозрительным по идеализму. Многие ученые боялись разрабатывать новейшие физические теории. Основой такого положения была позиция товарищей, присвоивших себе монопольное право судить о философском смысле физических теорий. Они совершенно не ставили новых проблем, да и вообще не писали ни- каких работ кроме обзоров, критических разносов, предисловий и т.п.». Поясню, этот журнал был главным теоретическим органом партии и определял, соответствовали или противоречили марксизму-ленинизму результаты исследований физиков, биологов и представителей других направлений естествознания.

По мнению Кривоносова, Кузнецов в письме Сталину одним из первых в послевоенный период заявил о формировании в МГУ сплоченной реакционной физической школы, считавшей вредным новшеством физические теории, полностью признанные и экспериментально подтвержденные тридцать-сорок лет тому назад. Он приводит следующие слова Кузнецова о деятельности университетских физиков: «Эта группа начала исключать из рядов партии ученых, высказывающих современные взгляды. Сейчас советская философская мысль не включает обобщения новых естественнонаучных открытий, не указывает естествознанию дальнейших путей, не воспитывает в среде естествоиспытателей стремления к новым открытиям, не учит их пользоваться методологическими принципами марксизма <…>». И цитирует вывод Кузнецова: «Недостатки в теоретической работе по общим, философским проблемам естествознания уменьшают ведущую роль мировоззрения партии в развитии естествознания и мешают Советскому Союзу полностью использовать свои идейные преимущества в работе над атомной энергией».

Архивные изыскания Кривоносова показали, что письмо Кузнецова и приложенная к нему его объемная статья «Атомная энергия и философия естествознания» к Сталину не попали. Что, замечает Кривоносов: «возможно было лучше для Б.Г. и через месяц после получения с «препроводиловкой» помощника Сталина — Поскребышева — были переданы «на рассмотрение» секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову, ведавшему наукой и культурой. Тот, в свою очередь поручил ознакомиться и сообщить свое мнение» начальнику Управления Агитпропа ЦК Г.Ф. Александрову.

Кривоносов отмечает также, что в том же 1946 году Кузнецов направлял секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову два документа, в которых, наряду с другими, ставился вопрос о работах над получением и применением атомной энергии. Здесь Кузнецов предстает не только как историк физики, но и как эксперт в области развития энергетики. Он предлагал принять участие в Международном техническом конгрессе в Париже, программа которого предусматривала обсуждение проблем: реконструкции и восстановления мирового хозяйства; атомной энергии; современного развития техники; международного объединения научно-технических деятелей. В опоре на свои разработки первой половины 1930-х, Б.Г. предлагал выступить с проектом международных электрических передач для объединения энергохозяйства Европы и снабжения промышленности центральной Европы и Балкан энергией от электростанций, построенных в СССР. И еще в одном из документов, направленных Жданову, говорилось о поддержке международной федерации ученых: «Как известно в американских и английских научных кругах, особенно среди физиков, симпатии к Советскому Союзу очень значительны. Во Франции крупнейшие физики — члены коммунистической партии. Мне кажется, что пришло время, когда можно направить мировое общественное мнение ученых, и даже саму их работу, в сторону интересов СССР и против антисоветских происков. Для этого было бы рационально организовать из наиболее левых выдающихся физиков, химиков и других естествоиспытателей, организационный центр международной Федерации ученых, ставящих перед собою цель способствовать мирному использованию новейших открытий и предотвратить их монопольное, агрессивное военное применение».

По мнению Кривоносова, одним из побудительных мотивов обращения Б.Г. к Сталину могло быть его стремление заявить о себе в связи с намечавшимися выборами в Академию

Наук. Мой анализ биографии Кузнецова, его деятельности в период, предшествовавшей этим событиям и в последующие почти сорок лет, и многолетнее личное знакомство с ним позволяют сказать, что такой мотив его обращения к Сталину не мог быть доминирующим, хотя, допускаю, он мог существовать. Во-первых, скорее всего, это было не первое его письмо к вождю. Выше приводилась фраза из дневника В.И. Вернадского от 20 ноября 1938: «Б.Г. Кузнецов о ликвидации Института] ист[ории] науки. Решение 15-го неожиданное. Комаров с ним (беседовал) по возвращении. Думаю, что Деборина испугала ответственность. Куз[нецов] обратился к Сталину». Тогда ситуация была очень сложной, академик Деборин, отошел в тень, но 35-летний доктор наук, который регулярно общаясь с академиками Вернадским, Комаровым, Кржижановским, Ферсманом, безусловно и думать не мог о членстве в Академии, боролся за сохранение Института (замечу, безуспешно). Во-вторых, Кузнецов, только вернувшийся с войны и лишь входивший в серьезную историко-научную проблематику, прекрасно осознавал, что не имеет никаких оснований рассчитывать на членство в Академии Наук.

Вместе с тем, я склонен думать, что обращение Кузнецова к Сталину, наверное, можно рассматривать как своего рода защитное действие Б.Г. в атмосфере надвигавшейся борьбы с «безродными космополитами». Во-первых, развернувшись в сторону изучения истории теории относительности и квантовой механики, он мог быть обвинен в приверженности к западным идеалистическим, антимарксистским философским взглядам. Во-вторых, эта кампания, имевшая явно и антисемитскую направленность, могла и этим крылом накрыть его, все «знающие» люди, помнили, что по рождению Кузнецов — Шапиро, да он никогда и не скрывал своего еврейского происхождения. А о том, что ситуация была весьма напряженной, непростой можно прочесть в историко-научных исследованиях. И в первую очередь я отметил бы две статьи А.С. Сонина, доктора физикоматематических и химических наук, кристаллофизика и историка науки, опубликованные в 1991 г. в Вестнике РАН [7], [8].

В латентной форме кампания против космополитизма и одновременно — против физического идеализма началась на физическом факультете МГУ в середине 1940-х годов и концу того десятилетия она приобрела открытую и агрессивную форму.

В историю советской физики вошла дискуссия по поводу статьи будущего академика А.А. Маркова «О природе физического знания», опубликованная в «Вопросах философии» (1947, №2). Предвидя нападки на эту работу, в ней речь шла о философских основах квантовой механики, редакция предпослала тексту Маркова предисловие президента АН СССР С.И.Вавило-ва. Уже в следующем номере журнала появились отклики на статью Маркова. Среди поддержавших проделанный им анализ были физики Д.И. Блохинцев, М.Г. Веселов, М.В. Волькенштейн, а также Б.Г. Кузнецов. Однако были рецензии, содержавшие резкие идеологические обвинения автора. Так, один из критиков видел главный порок статьи в игнорировании Марковым основного принципа материализма — принципа партийности в науке. Другие отмечали, что он «не подвергает беспощадной и принципиальной критике Гейзенберга, Бора и других зарубежных физиков и философов, делающих из квантовой теории идеалистические выводы». 10 апреля 1948 года чл.-кор. АН СССР, в то время — профессор философского факультета МГУ А.А. Максимов изложил свои критические рассуждения в «Литературной газете» в статье «Об одном философском кентавре». В частности он писал: «Боровское истолкование соотношения неточностей квантовой механики есть отход от материализма», «философские воззрения Н.Бора — типичный продукт идеологической реакции, порождаемой эпохой империализма в буржуазных странах. Философские воззрения Н. Бора — тот самый нежизнеспособный продукт, отброс, который подлежит, по определению Ленина, отправке в помещение для нечистот».

Одно из символических событий тех лет — статья названного выше А.А. Максимова опубликованная в 1952 г. в явно не профильном издании — газете «Красный флот» [9]. В ней утверждалось, что «теория относительности Эйнштейна, несомненно пропагандирует антинаучные воззрения по коренным вопросам современной физики и науки вообще. Воззрения Эйнштейна повели физику не вперед, а вспять как в отношении теории познания, так и метода. Уже многие физики сознают, что теория относительности Эйнштейна — это тупик современной физики».

Статья Максимова была настолько невежественной и антинаучной, что в конце 1952 г., незадолго до смерти Сталина, она вызвала обращение группы академиков, среди которых были А.П. Александров, Л.А. Арцимович, Л.Д. Ландау, А.Д. Сахаров, И.Е. Тамм и другие, с письмом к Л.П. Берии, возглавлявшим проект по созданию советской атомной бомбы [10]. Начиналась оно словами: «Мы обращаемся к Вам в связи с ненормальным положением, создавшимся в советской физике. Это положение является результатом ошибочной и вредной для интересов советской науки позиции, которую заняли некоторые из наших философов, выступающих по вопросам философии физики». Далее отмечалось, что некоторые из философов, «не утруждая себя изучением элементарных основ физики и сохраняя в этой области полное невежество, сочли своей главной задачей философское «опровержение» важнейших завоеваний современной физики. Основной атаке со стороны этой группы философов подвергается теория относительности и квантовая теория, лежащие в основе всей современной физики и представляющие собой теоретическую базу электронной и атомной техники». В целом, в этом письме утверждалось то, о чем писал Б.Г. Сталину еще в 1946 году. А ведь в отличие от них Кузнецов не был защищен «броней» из секретного характера спецработ, звезд героев и академических званий.

В моем понимании творчества и жизни Кузнецова, его письмо Сталину и обращения к Жданову прежде всего были продиктованы не стремлением стать членом АН СССР, а принципиально иной причиной, очень личностной и очень глубокой. Как человек, фронтовик Б.Г. научился смотреть смерти в глаза и сдерживать, подавлять страх (замечу, отчасти, мыслями о науке, о постижении мира...). Но как ученый он «боялся смерти» — не успеть сделать задуманное.

Но, думаю, существовало и более глубокое чувство, чем «страх смерти». По-видимому, еще в ранней молодости Кузнецов знал, осознал и принял для себя в качестве важнейшей ценности утверждение Декарта и вслед за ним Спинозы cogito, ergo sum (мыслю, значит существую). Б.Г. почти отождествлял понятия «жить» и «свободно мыслить». Незадолго до смерти он писал о радости познания и соответственно радости бытия, «которую ощущает ученый, когда у него блеснет новая мысль и вместе с ней откроется еще не познанное — предмет новых размышлений. Это момент, когда мыслитель не думает о себе, но вместе с тем ощущает смысл своей жизни» [11, с. 254].

Пропустим четыре десятилетия: иное время, иные вожди, но опять обращение наверх. Кузнецов видел приближение тупика и снова пытался привлечь внимание властей к исследованиям в области истории науки. Вот что в начале 90-х вспоминал физик и историк физики В.Я. Френкель: «Упомяну еще об одном издании, менее известном у нас и также связанном с именем Кузнецова. Это пятитомное собрание «Наука XX века», вышедшее на французском языке под его редакцией и по его инициативе во Франции (осуществлялось оно советскими авторами через посредство Агентства печати Новости). Совместно с профессором В.М. Шехтером мне довелось, по предложению Бориса Григорьевича, подготовить к печати один из томов — «Физика XX века». Он был опубликован в 1976 г., и в течение всего времени работы над ним мы ощущали поддержку Кузнецова. Когда все издание было завершено, он загорелся идеей выпустить его расширенный вариант на русском языке. Для реализации столь масштабного предприятия требовалась мощная поддержка. В то время на смену Л.И. Брежневу пришел Ю.В. Андропов, и в 1983 г. Кузнецов послал ему имевшиеся у него экземпляры издания с письмом, в котором объяснил цели и необходимость перевода на русский язык. Он был очень доволен, когда получил быстрый ответ Андропова, обещавшего свою поддержку. Но вскоре не стало Андропова, а потом и самого Бориса Григорьевича…» [12].

Социология науки как инструмент самопознания науки

Цель настоящего небольшого параграфа заключается в первичной аргументации необходимости и оправданности расширения сложившихся к настоящему моменту представлений о характере и направленности исследований Б.Г. Кузнецова. В начале первой части статьи были приведены мнения специалистов, согласно которым Б.Г. может быть признан одним из ведущих в мире и в нашей стране историков и философов науки. Проведенный анализ его творчества, думается, дает мне право утверждать, что Кузнецов был и оригинальным, уникальным социологом науки, наметившим для будущих поколений социологов и науковедов новые исследовательские задачи и концептуальные подходы к их решению. Задумывая и начиная изучение биографии Б.Г., у меня не было подобного взгляда на его научное наследие, но сейчас, суммируя известное мне о сделанном им, такое утверждение представляется мне естественным. И я задумываюсь, почему оно не возникло у меня раньше, и почему никто из наших историков социологии не писал о Кузнецове как о коллеге? В целом ответ прост, никто и не ставил перед собой задачу оценить в совокупности сделанное им, перечитать его книги, представить миры гигантов науки и духа, в которые он пытался проникнуть, исследовать дискурс его текстов, расшифровать особенности его мысленного общения со своими очень непростыми героями и т.д.

Возможно, некоторое продвижение в поисках ответов на эти вопросы упростится, если уложить сделанное Кузнецовым как социологом науки в привычное для социолога категориальное пространство.

Объект исследования: фундаментальная наука, прежде всего физика, и ее творцы.

Предмет исследований: в самом общем случае — это генезис фундаментальной науки и ее эволюция. Весьма непросто детализировать предметную сферу поисков Кузнецова, но, безусловно, она включает в себя: науку античного и средневекового периода, рационалистические научные представления о мире в эпоху Возрождения, картезианскую физику, истоки и значение физико-математических построений Ньютона, становление термодинамики и электромагнитной картины мира, теорию относительности и квантовую механику. Одновременно здесь следует сказать о многолетних направленных исследованиях Кузнецовым идеалов и ценностей науки, а также — ее будущего. Следствием стремления к столь широкому охвату направлений физики, скорее — физических и философско-физических представлений о строении мира, стало и большое число мыслителей, ученых, философов, оказавшихся в поле биографического анализа Кузнецова. Им написаны книги об Эйнштейне и Галилее, Ньютоне и Бруно, Ломоносове и Менделееве, очерки о Лукреции и Эпикуре, Спинозе и Декарте, Эйлере и Лобачевском и о многих других исследователях, внесших значительный вклад в физику и в наши представления о мире.

Методология исследований: Вопрос о методологии историко-научных исследований Б.Г. Кузнецова представляется мне одним из самых интересных и трудных при изучении его творчества. Сложность ответа на него определяется прежде всего тем, что, как показано выше, его исследования в этой области начались в середине 1930-х годов и продолжались около полустолетия, и, несомненно, его методология менялась и в следст- вии приобретения им нового опыта, и как рефлексия на макро-социальные изменения в советском обществе, и в ответ на тренды в методологии исторического познания в целом.

Методы исследований: весь комплекс историко-научных приемов, методы культурологических исследований, приемы биографического анализа.

Мне не известны работы советских и российских социологов науки, в которых рассматривались бы принципы анализа Кузнецовым эволюции физики и творчества естествоиспытателей и философов, живших в разные эпохи. Так же я не знаю и его собственных публикаций по методологии проводившихся им историко-научных исследований. Первое из этих обстоятельств я связываю с трудностью предмета разработок Кузнецова, второе — со спецификой его научных интересов, желанием все более углубляться в познание эволюции науки и биографии своих героев, но не в методологию и технологию своих поисков.

Но все же определенную «зацепку» для начала изучения исследовательский методологии Б.Г. мне удалось найти в одной из его последних книг — «Идеалы современной науки» (1984 г.), которая, на мой взгляд, много «социологичнее», чем его другие монографии.

Обсуждая вопрос о том, может ли современная наука быть объектом исторического анализа, Кузнецов указал на тему самопознания науки и называл социологию науки среди других специфических для ХХ в. средств самопознания. А далее он отметил, что такая обновленная история науки «смыкается с дисциплиной уже существующей в литературе по общей истории и получившей название историологии ». Под историологией науки он понимал: «анализ проблемы генезиса науки, ее предмета и метода, общих принципов, периодизации, всего того, что выходит за пределы отдельных периодов, берет весь исторический процесс развития науки в целом. Эта дисциплина соединяет гносеологию с историографическим описанием эпох, периодов, отраслей, национальных школ, создания и развития центров науки» [11, с. 18].

Таким образом, в качестве рабочей гипотезы о характере методологии историко-научных исследований Кузнецова можно принять допущение об их историологической природе. Обращение к некоторым его довоенным и первым послевоенным статьям и книгам позволяет уже в них видеть атрибуты историологии науки, и в принципе в этом нет ничего удивительного. Ведь историологию науки можно трактовать как синтез историографических, культурологических и социально-психологических подходов к изучению генезиса и развития науки, а также природы научного творчества. Сложно сказать, под воздействием каких обстоятельств Кузнецов начал работать именно в этом ключе. Но предположить можно, он двигался от анализа и решения задач энергетики в сторону истории науки во многом под влиянием общения с В.И. Вернадским и В.Л. Комаровым, для которых было характерно масштабное понимание процессов развития науки. И, безусловно, Кузнецов не мог не знать многочисленных работ Н.И. Кареева о сути исторических процессов и роли личности в истории, его книгу «Историология. Теория исторического процесса» (1915 г.).

Прошло три десятилетия после смерти Б.Г., сейчас истори-ологию науки часто рассматривают в качестве ветви социальной эпистемологии науки, направления познания генезиса и развития науки, синтезирующего в себе философию, историю и социологию науки. Как отмечает Е.А. Мамчур, T. Кун и П. Фей-ерабенд, признаваемые основоположниками социальной эпистемологии, исходно относили себя к философам науки, но позже стали считать себя социологами познания [13]. Безусловно, при жизни Кузнецов не мог быть отнесен к советским социологам науки, ибо он в любом случае работал в рамках феноменологической парадигматики, постепенно ставшей признаваться в России лишь после перестройки.

В плену его человеческого обаяния

Представляя Б.Г. Кузнецова в первой части этой статьи, я привел слова Ильи Пригожина об интеллектуальном обаянии Б.Г., которое обладало каталитическим действием, и назвал ряд имен крупных физиков и историков науки, признававших это свойство личности Кузнецова. Если учесть, что в ранней молодости он постоянно общался с такими выдающимися исследователями и мощными личностями, как Вернадский, Комаров, Кржижановский, Иоффе, Ферсман, встречался с народовольцами А.Н. Бахом и Н.А. Морозовым, хорошо знал А.И. Опарина и О.Ю. Шмидта, а также многих выдающихся физиков, энергетиков, деятелей культуры и искусства, если вспомнить, что уже 20летним, в студенческие годы, он активно преподавал философию и экономику людям старше его, то можно допустить, что такими коммуникационными спобностями он был наделен с рождения.

Ниже будут рассмотрены фрагменты воспоминаний нескольких людей, знавших Б.Г. Кузнецова, беседовавших с ним в домашних обстоятельствах не только по историко-научной тематике, и это поможет понять его человеческое обаяние, которое, прежде всего, конечно же, было интеллектуальным, но все же — несколько шире. И, поскольку я сам ощущал это обаяние и прекрасно его помню, то, не боясь субъективности, она здесь абсолютно уместна, сначала расскажу о Б.Г. сам. Я жил в Ленинграде, но достаточно часто бывал в Москве; до середины 1960х его семья жила в центре города на Большом Спасоглинищевском переулке, а потом переехала на Новопесчаную улицу, недалеко от станции метро «Сокол». Я стал осваивать Москву в начале 60-х и тогда останавливался на Спасоглинищевском, где мне ставили раскладушку в кабинете Б.Г., позже я жил в квартире его брата и двоюродной сестры на Живописной улице, когда еще не было станции метро «Щукинская» и весь район воспринимался как огромный парк. Но, если я оставался на ночь у Кузнецовых, то мне отдавался диван в кабинете Б.Г.

Б.Г. был среднего возраста, подтянутый, в юности и молодости он и его брат занимались спортом, в их домах были шведские лестницы, гантели, эспандеры, они всегда старались хорошо, по-щегольски одеваться. В довоенные годы друзья Б.Г. сравнивали его с известными американскими киноактерами. Даже дома, совсем не потому, что я приходил, БГ всегда был в свежей рубашке и начищенной обуви. Я не помню его без галстука, в мятых домашних брюках и тапках. Я стал бывать в Москве в начале 1960-х годов, и тогда у нас не могло быть историко-научных разговоров, но я всегда получал в подарок новые книги и постепенно осваивал их содержание. Я не помню разговоров с Б.Г. о политике, о быте; его мысли были в другом пространстве. На его столе почти всегда был только что начатый или завершавшийся текст: ровные, почти без помарок строчки мелких букв. Он рассказывал мне о том, что в тот момент его волновало, и он не очень беспокоился относительно того. понимал ли я его. Похоже, он проговаривал только что написанное или то, что ему предстояло написать.

Очевидно, что наш разговор не мог быть дискуссией, но это не была и лекция. Как я понимаю теперь, я был свидетелем рождения «арабесок» (см. первый параграф), ибо эта форма дискурса была адекватна характеру размышлений Кузнецова. И фактически, Б.Г. не учил и не информировал меня, его рассказ — без специального намеренения — порождал во мне какие-то мягкие, незатухающие и совсем не обязательные ассоциативные процессы. В годы студенчества меня интересовали совсем другие научные проблемы, но когда я в конце 60-х работал над кандидатской диссертацией по использованию факторного анализа при изучении личности человека, я, по рекомендации известного советского психолога Б.Г. Ананьева, попытался рассмотреть генезис этого математико-статистического метода. И здесь во мне стало «просыпаться» услышенное от Кузнецова.

Последующие после защиты три десятилетия я занимался далекими от истории науки вопросами, но все равно, бывая в

Москве, я заходил к Кузнецову, часто получал его новые публикации и слушал его новые арабески. И — совсем неожиданно для себя, через два десятилетия после смерти Кузнецова, уже живя в Америке, и — не планируя этого — погрузился в изучение становления и эволюции американских опросов общественного мнения и развития послевоенной советской социологии, тогда во мне ожила память о беседах с Б.Г., и я стал снова перелистывать его книги. Я привез их с собой, не предполагая заниматься историей науки, а лишь как память о нем. Прошедшие полтора десятилетия показали, что в моих исследования мне более чем тексты Кузнецова, нужно мысленное общение с ним, пребывание в поле его интеллектуального и человеческого обаяния.

Теперь обратимся к воспоминаниям о Кузнецове, сначала — двух ученых, тесно общавшихся с ним, знавших его работы и глубоко понимавших их научное и культурологическое значение.

Уже само название эссе В.Я. Френкеля, написанного к 90-летию Б.Г: «Высоких званий не имел, но было имя» [12], подчеркивает сущностное в личности и деятельности Кузнецова; его имя не было обременено описанием должностей, степеней и званий (хотя все это он имел до достижения 40 лет), но было известно лишь благодаря служению науке. Виктор Яковлевич Френкель — доктор физико-математических наук, профессор, физик и историк физики, сын выдающегося советского физика Я.И. Френкеля, отлично понимал масштаб и значение исследований Кузнецова и часто бывал у него дома в обеих квартирах и очень зримо описал оба кабинета Б.Г. В «старом» — огромный, во всю длину комнаты, стол, вдоль которого Б.Г. перемещался в течение недели. Добавлю, никакого монументальнопрофессорского кресла не было, чтобы держать спину, он тогда работал, сидя на, по-моему, на небольшой круглой табуретке. В «новой» квартире они беседовали на диванчике «за сундучком». Френкель писал: «большой кованый сундук, с которым, думалось мне, отправлялись в дальние путешествия в конце XVIII — начале XIX века. Что находилось в нем (рукописи?) — я так и не узнал». Ничего особенно там не находилось, когда я приезжал, то держал в нем выдававшиеся мне подушки, одеяло и прочее.

По наблюдениям Френкеля, главным для Кузнецова-историка было проникновение в труды классиков естествознания. Чтение этих работ выстраивало в длинные логические или же ассоциативные ряды (цепочки) мысли великих ученых и философов. Память у него была удивительной, раз прочитав чью-либо заинтересовавшую его работу, он запоминал ее навсегда — со всем богатством содержащихся в ней мыслей и наблюдений. Сравнение и сопоставление их, обогащенное собственными идеями, составляли основу его работ. Он любил пересказывать прочтенную в одной из книг о Моцарте фразу о том, что великий композитор обладал способностью в одно краткое мгновенье — озарение — услышать всю еще не написанную им симфонию. И далее: «Можно сказать (разумеется, правильно понимая масштабы личностей), что в результате подсознательных и вполне сознательных размышлений об интересовавших его на данный момент вопросах Борису Григорьевичу тоже являлась в один миг охваченная его мыслью будущая книга. После чего оставалось только ее написать!».

Владимир Семенович Кирсанов, сын многолетнего друга Б.Г. поэта Семена Кирсанова, знал Кузнецова с детства. Он стал физиком, защитил кандидатскую диссертацию, а потом под влиянием бесед с Кузнецовым серьезно углубился в историю науки и защитил докторскую диссертацию по материалам анализа рукописей Ньютона. В преддверии столетия своего наставника и старшего друга Кирсанов писал: «Есть люди, само существование которых может рассматриваться современниками как редкая удача, счастливое совпадение. Их значение выходит далеко за рамки опубликованных книг и конкретных научных результатов. Присутствие такого человека в профес- сиональном коллективе — залог здорового климата, предпосылка творческих удач. В советской истории науки таким человеком был Борис Григорьевич Кузнецов» [14]. Приведу слова Кирсанова об отношении Б.Г. к своим коллегам: «Борис Григорьевич был человеком необычайно общительным, деятельным и доброжелательным, я бы даже сказал, деятельно-доброжелательным. Он не писал отрицательных рецензий и помогал людям, если мог. Благодаря Б.Г. в нашем институте появился Юшкевич, благодаря Б.Г. Кедров стал директором <…>. Он помогал Полаку после его возвращения в Москву из лагеря, Библеру, когда у того не сложились отношения с начальством в Институте всеобщей истории, да всего и не перечислить». При этом, замечу после войны никаких высоких должностей Кузнецов не занимал в Институте истории естествознания и техники АН СССР. И закончу цитирование эссе Кирсанова его словами о природе творчества Кузнецова: «...мне кажется, если придерживаться высоких критериев, то его нельзя назвать ни историком науки, ни философом в строгом смысле этого слова — он был, прежде всего, и по преимуществу профессиональным мыслителем, — т.е. человеком, основной смысл жизни которого заключался в постоянной работе мысли; предмет обдумывания мог быть самым различным, он менялся от времени ко времени, потому так сложно четко обозначить его специальность в привычном для нас наборе терминов. Была ли наука (в первую очередь физика) предметом его интересов? Да, конечно. А философия? И, безусловно, философия. И история, и экономика, и логика. И еще многое другое, например, жизнь, смерть, любовь, понимаемые не просто как философские категории, а как нечто большее». В моем понимании, все сказанное Владимиром Кирсановым открывает многие грани образа Кузнецова, раскрывающие смысл слов «человеческое обаяние».

Под влиянием Кузнецова историками физики стали еще два исследователя, начинавших свой путь в науку как физики. С ними, обратив внимание на их публикации, я познакомился в этом году в веб-сети при работе над биографией Б.Г.

Отправив 6 марта по электронной почте письмо Сергею Ростиславовичу Филоновичу, я через несколько дней получил очень информативный для меня ответ: «Очень рад Вашему письму: оно как бы весточка о человеке (и даже семье), который мне бесконечно дорог как друг и учитель. С Борисом Григорьевичем я был знаком и, тешу себя надеждой, дружен в течение многих лет. Примерно с 1970 года до его смерти. Борис Григорьевич и Римма Леонидовна [БД: Р.Л. Нарышкина — жена Б.Г. Кузнецова] входили в большую компанию московской интеллигенции, членами которой были и мои родители, а когда я подрос, стал и я. В нее входили преимущественно (но не исключительно) художники и искусствоведы (в частности, Д.Краснопевцев, И.Г.Меркурова, Н.М.Костина). Встречались в разных домах, в том числе и на Песчаной у Кузнецовых. <…> В свое время я даже переводил статьи Б.Г. на английский язык (в частности, его работы по необратимости времени).

Уже после выхода первой части статьи я познакомился с живущим в Америке историком физики Геннадием Гореликом, в своем первом письме мне он сообщил о Кузнецове: «Еще студентом я читал его статьи и книги, а лично познакомил с ним меня мой доброжелатель и его почитатель, трудяга историк науки У.И. Франкфурт, вскоре после того, как я стал «соискателем» в ИИЕТе.

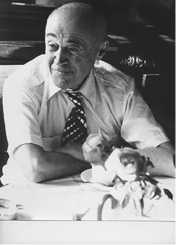

Б.Г. Кузнецов, май 1976 г.

Б.Г. неожиданно тепло отнесся ко мне и к моим первым шагам в истории науки. Не раз я был у него дома, беседовали о науке и жизни, в сопровождении изысканного ликера. И еще более неожиданно предложил мне написать научно-популярную книгу на тему диссертации. Это была моя первая книга «Почему пространство трехмерно?» <…> Очарование его личности, восхитительная ирония, глубина и живость мысли живут в моей душе». И через несколько дней, после ознакомления с первой частью данной статьи: «...огромное Вам спасибо за возможность ближе познакомиться с человеком, о котором всегда помнил с большим теплом, но только сейчас осознал его значение в моей жизни. Я всегда думал, что у меня не было «научного руководителя»: формальный руководитель подписывал все нужные бумажки, но был для меня лишь очевидцем советской истории. Теперь же, прочитав Вашу статью и поразмыслив над собственными воспоминаниями и некоторыми архивными документами (вроде стенограммы защиты), понял, что своим научным руководителем могу и хочу считать Б.Г. Его совершенно неформальное и очаровательное воздействие было вдохновляющим, освобождающим и подстрекающим к нахально-смелым вопросам».

Я уже достаточно продолжительное время знал Линн Виссон (Lynn Visson), переводчицу ООН, когда 1 июля 2012 года получил от нее «мейл» со словами: «Между прочим, забыла Вам сказать, что я перевела книгу Б.Г. «Разум и бытие» (Reason and Being)». Потом оказалось, что Линн знала также жену и брата Б.Г. А вообще они познакомилась еще в октябре 1968 г., когда Б.Г. приезжал в Бостон для участия в конференции «Development of Modern Science», проводившейся American Academy of Arts and Sciences. Поскольку английский, французский и русский — родные языки Линн, и она — специалист по русской поэзии, в разное время я спрашивал ее, говорила ли она с Б.Г. по-французски и какую поэзию он любил. Линн ответила, что он отлично говорил по-французски, а вот ее ответ на мой другой вопрос: «А насчет поэзии — он знал, что я писала о Есенине, не скрывал, что от него далеко не в восторге! Без энтузиазма также относился к Пастернаку. Но любил Пушкина, кое-что даже знал наизусть. Неплохо относился к военным поэтам — Самойлову, Симонову».

А в 2013 году Линн познакомила меня со своей давней подругой, российским лингвистом и переводчицей Леонорой Александровной Черняховской, которую ее московские друзья просили позаниматься с Б.Г. разговорным английским, они говорили на многие общие и профессиональные темы и подружились. Лишь нехватка места ограничивает мое цитирование щедрых воспоминаний Черняховской о Б.Г., отберу лишь то, что напрямую соотносится с замыслом этого параграфа, надеясь на то, что позже смогу использовать и многое другое.

28 сентября 2013 г.: «Я даже не могу сформулировать, в чем был его магнетизм. Он поразил меня, с самого начала, своей эрудицией. Я таких людей не встречала ни до, ни после знакомства с ним. И очень увлекательный собеседник, сам тоже очень увлекающийся. И потрясающее чувство юмора, и обширнейший круг интересов. О чем только мы с ним не беседовали! Мы ведь не сразу перешли к отношениям учитель-ученик. Вначале просто разговаривали на всякие темы, например, он очень ярко и с юмором описал историю, в результате которой его кот Василий, который был неизменным молчаливым участником наших встреч, стал именоваться «фокстерьер Вася Кузнецов». (Если интересно, расскажу потом.). Но главное, конечно, что меня потрясало и завораживало — это его удивительно широкий кругозор, глубина его знаний».

Несколько позже я получил такую историю: «Однажды летом, когда были открыты все окна, Вася решил прогуляться по карнизу вдоль фасада (очень узкому, кстати). А в кабинете БГ, откуда он начал путешествие, почему-то окно закрыли. И он решил завершить поход в кухне соседей, впрыгнул в окно, на кухонный стол. А там стоял таз со свежесваренным вареньем, еще горячим, и Вася угодил прямо в варенье! Бедному коту нужна была срочная помощь. Б.Г. стал звонить в ветеринарную клинику, чтобы срочно вызвать врача на дом. А ему сказали, что на дом они посылают врачей только к собакам, а к кошкам — нет. Такая вот дискриминация. Когда Б.Г. описал им ситуацию, они сами ему посоветовали оформить вызов как к собаке. Назвали Васю фокстерьером, потому что небольшого размера животное, спросили адрес и фамилию владельца, и завершили разговор так: «оформлен вызов по такому-то адресу (дело было на Соколе), к пациенту фокстерьеру Васе Кузнецову». Так это имя к нему и приклеилось навсегда!»

2 октября 2013 г. «О Б.Г. : Насчет магнетизма Вы, конечно, правы. Я тогда не анализировала ничего, была очень увлечена и своей работой, и вдруг неожиданно открывшимся мне удивительным собеседником. <…> мне кажется, нас объединяло стремление к свободе. Я не знала тогда подробностей его биографии в молодые годы, но он часто говорил о том, что сожалеет, что наши временные пласты пересеклись так поздно. (У Брэдбери есть на эту тему рассказ, кажется, «вино из одуванчиков», но точно не помню, о странной дружбе старушки и подростка.) <…> Сейчас, когда Вы написали мне о любви БГ к свободе и о некоторых подробностях его биографии, которые я не знала, я понимаю, что кроме научных интересов, нас объединяло некоторые черты характера. Тогда я об этом, конечно, не думала. Мы это и не обсуждали. Как ни странно теперь вспоминать, на личности никогда не переходили. <…> Наше общение продолжалось года с 1977 или 1978, точно не помню, и продолжалось до ухода БГ. Когда я ехала в автобусе со стоящим рядом гробом, я понимала, что это не просто человек ушел, а завершился громадный пласт и моей жизни. И так оно и было».

* * *

Вскоре после смери Б.Г. я спросил его брата Мусю (Моисея) — повторю, они были двойняшками, всегда были дружны и бесконечно внимательны друг к другу, часто ли он ходит на кладбище... его ответ я не могу забыть: «Зачем? Ведь это не Боречка...». Боречкой был тот, чей голос, смех, улыбку, всегдашнюю погруженность в какой-то лишь ему знакомый мир... не отпускала память Муси. И, конечно же, в книгах брата он прежде всего видел его самого.

Завершая предисловие к названной выше книге «Идеалы современной науки», Б.Г. Кузнецов писал: «... историк современной науки находится в привилегированном положении: он может не только читать статьи и книги своих героев, но и беседовать с ними» [11, с. 5]. Работая над этой статьей, я находился в «особо» уникальном положении: я читал и перечитывал некоторые статьи и книги моего героя и беседовал с ним. И эти мысленные беседы были продолжением многих и многих реальных. Пусть, поначалу, в силу возраста, а потом — из-за отсут- ствия необходимых знаний и научного опыта, я далеко не все понимал. Все равно, я находился в поле его интеллектуального и человеческого обаяния, которое не исчезает, но наполняется новым пониманием. Так случилось, что под влиянием Б.Г. я стал заниматься историей социологии и одним из важнейших инструментов методологии моего исследования стало общение с моими героями.

Почти четыре года сбора информации о жизни Б.Г., перечитывание его важнейших книг — были чудесным временем общения с ним, он начал по-новому раскрываться мне в своих книгах. Кузнецов занимался эволюцией фундаментальной науки и его герями были гении мысли и духа. Мало кто рискнет зайти в это исследовательское пространство. Но отношение Б.Г. Кузнецова к процессу познания и к раскрытию мира ученых — урок для всех, кто пытается заниматься историей науки.

Список литературы И это все вместила одна жизнь. Б.Г. Кузнецов: историк, философ и социолог науки (окончание)

- Докторов Б. И это все вместила одна жизнь. Б.Г. Кузнецов: историк, философ и социолог науки//Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2016. №3. С. 2-14 http://cd-clv.unlv.edu//archives/biographies/kuznetzov_life_16.pdf

- Кузнецов Б. Путешествия через эпохи» с уточненим «Мемуары графа Калиостро и записи его бесед с Аристотелем, Данте, Пушкиным, Эйнштейном и многими другими современниками. -М.: «Молодая гвардия», 1975.

- Кузнецов Б.Г. Встречи. -М: Изд-во «Наука». 1984.

- Комаров В.Л. «О задачах института истории естествознания АН СССР»//Вестник Академии наук СССР Вестник Академии наук СССР, Вестн. Акад. наук СССР, N 1-2

- Кривоносов Ю.И. Б.Г. Кузнецов -письма вождям. В сб.: Исследования по истории физики и механики, 2004. -М.: Наука: 2005.

- Сонин А.С. Газета «Красный флот» против идеализма в физике//Вестник РАН, 1991, т.61, №1, с.113-122 http://www.ihst.ru/pro-jects/sohist/papers/son91vr.htm.

- Сонин А.С. Несколько эпизодов борьбы с «космополитизмом» в физике//Вестник РАН, 1991, т.61, №12, с.103-114. http://ihst.ru/projects/sohist/papers/son91vr3.htm.

- Максимов А.А. Против реакционного эйнштейнианства в физике//Красный флот. 1952. 14 июня.

- Илизаров С.С., Пушкарева Л.И. Берия и теория относительности http://wwwihst.ru/projects/sohist/document/letters/fock52.htm.

- Кузнецов Б.Г. Идеалы современной науки. -М.: «Наука». 1983.

- Френкель В.Я. Высоких званий не имел, но было имя//Вестник Российской Академии Наук. Том 63. № 10. 1993, с. 903-908.

- Мамчур Е.А. Еще раз о предмете социальной эпистемологии//Эпистемология и философия науки. 2010. Том XXIV, №2. С. 4453. http://www.intelros.ru/pdf/eps/2010/02/04.pdf.

- Кирсанов В. С. Слово о Борисе Григорьевиче Кузнецове. Исследования по истории физики и механики: /Редкол.: А. Т. Григорьян (отв. ред.) и др. АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. -М.: Наука, 1985 http://litbook.ru/article/7359/.