Идеалообразующая роль искусства в условиях региональной социальной модернизации

Автор: Бахова Наталья Александровна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социальные процессы и институты

Статья в выпуске: 3 (18), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен философско-культурологический анализ дихотомии универсальное (глобальное) / локальное (региональное) в качестве основания социальной модернизации общества. Показана специфика современного состояния региональной системы культуры на примере Красноярского края. Прикладной характер исследования определяется анализомидеалообразующего потенциала регионального искусства в условиях социальной модернизации.

Социальная модернизация, региональная система культуры, искусство как идеалобразующее пространство, искусство красноярского края, репрезентативные произведения красноярского края

Короткий адрес: https://sciup.org/14974535

IDR: 14974535 | УДК: 7.067,

Текст научной статьи Идеалообразующая роль искусства в условиях региональной социальной модернизации

Одним из аналитических оснований социальной модернизации общества, в том числе российского, является соотношение глобального и регионального. Причиной маргинальности общества называют глобальные культурные процессы, которые приводят к ослаблению связи личности со своей этнокультурной средой, кристаллизующей устойчивость картины мира, систему норм и ценностей человека. Актуальной в этой связи является возможность предложения российских национальных ценностей в качестве оснований глобальной культуры, что подтверждается попытками поиска формулы общероссийского культурного единства.

Регион представляет собой группу людей, проживающих в границах конкретной территории, отличающихся определенной моделью жизни, ценностными ориентациями, представлениями о центре и взаимоотношениях с ним: «Регион – текст, что сам себя пишет. Регион есть рамка, окно в реальность; понятно, сколь многое зависит от того, как сделано, куда смотрит это окно, и чисты ли в нем стекла» [14, с. 115]. Специфика региональных ценностей порождаетуникальный культурный статус территории. В большинстве случаев региональная культура определяется, исходя из этно-национальных особенностей, поликультурного единства (например, этносов или конфессий), интеграции различных культурных типов.Таким образом, региональная система культуры трактуется как ограниченная территориально и имеющая системную целостность социальная и антропологическая структура общества, представляющая собой подсистему, входящую в более объемную систему национальной культуры [15, с. 347–348].

Особое внимание региональному развитию уделялось в советский период истории России. Регионы рассматривались как система «географически сопряженных производственно-технологических площадок, совместно обеспечивающих сбалансированность и самодостаточность экономики, ее динамичный рост» [17]. В постсоветский период регионы определили себя как относительно самостоятельные культурные и социально-экономические образования, заинтересованные в собственном развитии.

Парадокс стабильного развития процессов региональной социальной модернизации видится в бессмысленности противостояния глобализационным процессам. Возможная самоизоляция региона может означать неизбежную архаизацию и деградацию, неспособность адекватно ответить вызовам модернизации. Иными словами, региональная социальная модернизация основывается на таком взаимодействии, которое не приводит к разрушению специфической региональной (как части национальной) картины мира, а основывается на взаимообусловленности регионального и глобального.

Сибирь является географическим центром Российской Федерации и отличается уникальным взаимодействием европейских и азиатских локальных культур, в частности в границах Красноярского края. С XVIII столетия культура Сибири тракту- ется как особый этнокультурный ландшафт, а в XIX в. подчеркивается значение восточносибирской территории как региона, отличающегося своими исключительными особенностями (образ сибиряка, ментальность, повседневная культура). В настоящее время приоритет отдается научному моделированию базовых идеалов региональной культуры, позволяющих осуществить научное проектирование и стратегическое управление социально-культурными процессами на территории региона.

В связи с необходимостью определения своеобразия представлений о региональной культуре потребовалось проведение культурологического прикладного исследования – ассоциативного эксперимента как одного из современных методов познания актуального содержания феномена [15, с. 365]. Традиционным типом проведения ассоциативного эксперимента является предложение слова-стимула, к которому анкетируемые должны дать за короткий период времени слово-реакцию (или несколько моментально возникших слов-реакций). Процедура проведения ассоциативного эксперимента отличается высоким образовательным потенциалом, так как задействует все сферы сознания человека, в образовательном аспекте эта методика подобна индивидуальному «мозговому штурму». Наиболее распространенными, устойчивыми ассоциациями (первые в ассоциативном ряду) респондентов на слово «культура» являются представления о культуре посредством искусства (77) – 23,1 % 2, воспитания (54) – 16,2 %, действительности 48 (14,4 %), образования (29) – 8,7 %, этноса (17) – 5,1 % и т. д. Если учитывать доминирование ассоциаций, возникающих к слову «культура», а именно связанных с искусством, воспитанием и образованием, то логично предположить, что искусство является образовательным пространством для современного человека и критерием развитости культуры. Необходимо осознать данный факт и интегрировать сферы художественной культуры и образовательного процесса, создать действенную модель реализации этого интеграла.

Искусство Красноярского края выступает пространством, формирующим идеалы жителей региона. Становится ценным не только знание исторического развития культуры и искусства Красноярского края, но в первую очередь представляет собой интерес изучение произведений искусства с позиции того, какие идеалы предлагаются человеку, живущему в этом пространстве. Данное положение основано на теоретической концепции современного искусствознания о культуре как идеалообразующем пространстве (Д.В. Пивоваров,

В.И. Жуковский, Н.П. Копцева). Понятие «культура», исходя из составляющих его слов «культ» («возделывание», «почитание») и «ур» – «свет», «луч света», понимается как включающая в себя материальную и духовную стороны, которые лишь в теории могут стать «материальной культурой» и «духовной культурой»: «…кто обращает внимание, прежде всего, на невидимый огонь-сущность, тот утверждает, что культура не обнаруживается внешним взором и что она духовна. Аналогично идеалу культура объединяет в себе материальную и духовную составляющие. Напротив, те, кто признают только «этот свет» (физический), усматривают в культуре материально-практическую сторону [16, с. 54]. Культура произрастает как возделывание идеалов в качестве посредников: «Как отличительный признак всякой культуры, идеалообразо-вание – есть процесс сохранения и изменения почитаемых за идеалы архетипов и традиций, возделывания образцов воспроизводства специфической общественной жизни во всех её измерениях, а также – процесс мучительного расставания с идеалами, перестающими животворно влиять на рост культуры» [16, с. 54–55]. Иными словами, идеалооб-разование понимается как процесс сохранения уже созданных и создаваемых архетипов, традиций, принятых в конкретном историческом обществе.

Объектами идеалообразования являются произведения искусства, обладающие особыми механизмами формирования идентичности человека, в результате которого выстраивается система идеалов. Согласно концептуальным положениям культура, формирует идеалы человека не только в процессе научного изучения, но и при непосредственном взаимодействии в повседневной жизни.

Проблемным представляется тот факт, что в настоящее время недостаточное внимание уделено исследованию конкретных произведений искусства города и края (основной акцент сделан на изучение творческой биографии деятелей культуры региона, исследование культурно-исторической значимости памятников и т. п.). Исследование идеалообразующей стороны регионального искусства возможно только в результате философско-искусствоведческого анализа произведений художественной культуры. Более того, существует проблема «обыденности» произведений искусства региона, которые утрачивают свое идеалообразующее значение в повседневной жизни. Выявленные проблемы указывают на то, что должны появиться такие образовательные технологии, которые будут обеспечивать знание идеалообразующих возможностей произведений искусства Красноярского региона.

Следующим логичным ходом является исследование образцовых произведений регионального искусства для выявления их функции идеалообра-зования. Репрезентативными произведениями регионального искусства являются Часовня Параскевы Пятницы, 1852–1855 гг., архитекторы Я. Алфеев и Я. Набалов (см. рис. 1); скульптурная композиция «Царь-рыба», 2004 г., скульптор Е. Пащенко (см. рис. 2); живописное произведение «Рождение Енисея», 1958 г. Т.В. Ряннель (см. рис. 3).

Часовня Параскевы Пятницы находится на Покровской горе (ранее Караульная гора) – месте древнего языческого капища, которое изначально понималось как сакральное и священное пространство. Высота часовни – 15 метров, диаметр – 7 м, высота кирпичных стен – 7 м, длина каждой из граней – 2,4 м.

Рис. 1. Алфеев Я., Набалов Я. Часовня Параскевы Пятницы. 1852–1855 гг.

Часовня представляет собой центрическую архитектурную конструкцию, построенную по древнерусским образцам.Часовня – это единственное произведение красноярской архитектуры, видное и известное каждому жителю города и всей России (часовня изображена на десятирублевой денежной банкноте). Архитектура часовни находится в тесной взаимосвязи с окружающим природным пространством: фиксируется самая высокаяточка горы, архитектурные формы продолжают вертикальное устремление в небо, начатое природными формами горы. В 1852–1855 гг. на месте деревянной караульной казачьей заставы была возведена каменная часовня и посвящена Святой мученице Параскеве Пятнице, которая в христианской истории почитается как распространительница христианской веры среди язычников, а также защитница простого на- рода. Тем самым моделируется ориентация на христианскую религию, а также идеал заступничества христианских святых за простых людей.

Региональная архитектура часовни моделирует собой идеал гармоничного сосуществования с природой (подобно тому, как природный холм продолжается искусственно созданной пикообразной архитектурной формой); духовного и одновременно мемориального ориентира для жителей города. Избранность и самостояние одинокой часовни на фоне неба определяет идеал космоцентрической (христианской) религиозности; божественного покровительства городу; и одновременно идеал человека, осуществляющего сложный поиск собственного пути выхода за пределы обыденности.

Скульптурная композиция «Царь-рыба» находится на смотровой площадке близ поселка Овсянка на выездной дороге из Красноярска в сторону города Дивногорска. У основания смотровой площадки находится Мемориальный дом-музей писателя В.П. Астафьева.

Рис. 2. Пащенко Е. Скульптурная композиция «Царь-рыба», 2004 г.

Памятник посвящен одному из ключевых произведений В.П. Астафьева о человеке и природе и их сосуществовании. Пространство смотровой площадки организовано из открытой площадки для большого числа людей и нескольких более меньших, ориентированных на уединение. Место расположения памятника связано с некоторыми ритуалами (свадьба, выпускные), а также является презентационной площадкой для гостей города.

Региональная скульптура моделирует собой идеал взаимоотношения человека и природы (осетр – царица сибирских рек без труда разрывает сотканную человеческими индивидами сеть). Человек осознает свое скромное место в этом мире, необходимость гармоничного взаимоотношения с природой. Региональный аспект раскрывается через понимание ценности и уникальности природы края. Специфика сибирской скульптуры выражается не только в темах и образах, но и в средствах изображения. Монументальность, обобщенность форм, статичность, долговечность материалов (гранит, бронза) – все это обусловлено сибирскими ценностями мужества, стойкости, неприступности, целеустремленности. Ценность единства выражается через популярность монументальной скульптуры, так как именно она способна объединить огромное количество людей.

Профессионального признания сибирские живописцы второй половины XX столетия добиваются, благодаря многочисленным сериям эпических и лирических пейзажей. Эпические пейзажи отличаются панорамными композициями, монументальностью форматов, сибирская природа мифологизируется («Тропа великанов», «Кедры и дали», «Монгун-тайга» (Прощание с горой), «Пик Грандиозный», «Сибирь. Вечность» 1965 г. Т.В. Ряннель).

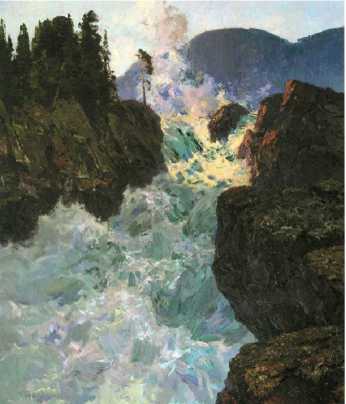

Рис. 3. Ряннель Т.В. Рождение Енисея. 1958 г.

Т.В. Ряннель в произведении «Рождение Енисея» (х.,м., 150 x 130) представляет бурлящий поток, разверзающий горные берега. Художник, изображая Большой Верхне-Енисейский водопад в долине Бий-Хема, обнаруживает истоки происхождения стихии. Клубы тумана над водопадом уподобляются по своему живописному представлению эфемерной сущности облаков и одновременно водной стихии. Свет восходящего солнца над верхними бурунами бурлящего потока, высвечивает пространство рождения водной стихии, демонстрируя ее небесное, божественное происхождение. Произведение воспроизводит мифологическую историю рождения грандиозного, торжественно-спускающего-ся с небес горного источника – Енисея. Каменные берега являются свидетелями абсолютной недоступности Горнего мира, откуда нисходит в мир Дольний небесный поток [2].

Через видовое разнообразие пейзажной живописи, а также серийность работ сибирская природа раскрывается во множестве аспектов, наглядно демонстрируя всю необъятность и многогранность своих проявлений. Обилие природных образов Сибири (сибирская тайга, хакасские степи, горы Саян, высокогорные Столбы, тундры, природа Крайнего Севера, сибирские реки и т. д.), ее кардинальные и ракурсные проявления открывают зрителю неповторимость и богатство своего региона. Уникальными художественными качествами сибирского реалистического пейзажа являются представление его первозданного величия и непокорности, и одновременно лиричность и камерность, что раскрывает всю сложность самоопределения человека в системе мироздания. Художественная визуализация равнозначного многообразия природы Красноярского края от монументальной панорам-ности сибирских ландшафтов, в которых в отношение вступают земля и небеса как тотальности, так и внимание к малому, избранному аспекту сибирской природы (этнопейзажи), открывает поликуль-турное богатство Красноярского края как естественный закон существования региона.

Таким образом, в условиях региональной модернизации приоритетным является обнаружение идеалообразующей роли искусства как основания формирования устойчивого развития. Приоритетным является переориентирование изучения произведений регионального искусства от оценки их культурно-исторического значения в сторону исследования их идеалообразующего потенциала и максимально эффективного использования идеалообразующих возможностей произведений регионального искусства.

Список литературы Идеалообразующая роль искусства в условиях региональной социальной модернизации

- 100 картин о любви к Красноярску: альбом. -Красноярск, 2007.

- Бахова. Н. А. Жанр пейзажа в искусстве красноярской художественной школы / Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки.- 2010.- Т. 3.- № 4. - С. 563-580.

- Бахова Н. А., Н. П. Копцева, Медянцева Н.В. Классические современные подходы к этнокультурным исследованиям. Ядро этноса // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. -2011 - Т. 4, № 5. -С. 615-632.

- Бахова, Н. А., Сергиенкова Н.М. Сибирская специфика скульптуры Красноярска (в контексте общероссийских ценностей) / Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. -2011. -Т. 4, № 12. -С. 1767-1783.

- Бахова. Н. А., Н. П. Копцева. Система культуры красноярского края: основные субъекты / Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки -2010. -Т. 3, № 3. -С. 344-381.

- Бахова, Н. А. Социокультурный портрет города Красноярска: методология исследования/Н. А. Бахова, К. В. Резникова, А. А. Семенова//Всероссийская научно-практическая конференция: многоуровневый менеджмент: опыт, проблемы, перспективы. Волгоград, 2010. -С. 116-122.

- Бахова, Н. А. Философско-искусствоведческий анализ произведений искусства города как метод исследования идеалов жителей города (на материале анализа произведений искусства города Красноярска)/Н. А. Бахова, А. А. Семенова//Сб. материалов Всероссийского научного симпозиума: проблемы культуры городов России: теория, методология, историография, исследовательские модели и практики. Новосибирск, 2010. -С. 38-42.

- Жуковский, В. И., Н. П. Копцева. Художественный образ как процесс и результат игровых отношений между произведением изобразительного искусства как объектом и его зрителем / Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. -2008. -Т. 1, № 2. -С. 226-244.

- Искусство Сибири. Традиции и преемственность: сб. материалов научно-практической конференции, посвященной 75-летию образования Красноярского края. -Красноярск. 2009.

- Кеннет, К. Пейзаж в искустве/К. Кеннет. -СПб., 2004

- Копцева, Н. П. Истина как форма моделирования целостности на уровне социального бытия/Н. П. Копцева, А. А. Семенова//Журнал Сибирского федерального университета. Сер. «Гуманитарные науки». -Март 2009. -Т. 2, № 1. -С. 31-55.

- Копцева, Н. П. Культурно-антропологический проект социальной инженерии (проблема методологии современных прикладных культурных исследований)/Н. П. Копцева//Журнал Сибирского федерального университета. Сер. «Гуманитарные науки». -Февраль 2010. -Т. 3, № 1. -С. 22-34.

- Копцева, Н. П. Теория и практика инновационных образовательных программ по эстетическим дисциплинам в Сибирском федеральном университете/Н. П. Копцева//Журнал Сибирского федерального университета. Сер. «Гуманитарные науки». -Декабрь 2008. -Т. 1, № 4. -С. 492-499.

- Красноярский край: Культура -XX век. -Красноярск, 2002.

- Ложкина, Р. П. Пейзаж в творчестве красноярских художников/Р. П. Ложкина//Художники Красноярского края. -Красноярск. 1991.

- Лузан, В. С. Культурная политика как предмет прикладной культурологии/В. С. Лузан//Журнал Сибирского федерального университета. Сер. «Гуманитарные науки». -Август 2009. -Т.2, №3.-С. 323-335.

- Бахова Н.А. Методы анализа региональных феноменов в культурологическом тексте "Магия, наука, религия" Бронислава Каспара Малиновского: тезисы/Журнал Сибирского федерального университета. Серия Гуманитарные науки. -2011. -Т.4. -№ 4. -С.584-586.