Идентификация минерального сырья каменных артефактов из неолитических памятников Приморья: комплементарные синхротронные, электронно-микроскопические, масс-спектрометрические и другие исследования

Автор: Попов Александр Николаевич, Руденко Максим Константинович, Лазина Анастасия Александровна, Лазин Борис Владимирович, Светогоров Роман Дмитриевич, Куликова Елизавета Сергеевна, Кондратьев Олег Алексеевич, Мандрыкина Анастасия Викторовна, Исмагулов Артем Маратович, Сайфутяров Расим Рамилевич, Волков Павел Александрович, Ващенкова Екатерина Сергеевна, Терещенко Елена Юрьевна, Яцишина Екатерина Борисовна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: История и культура Востока

Статья в выпуске: 4 (62), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения четырех каменных украшений - подвесок, обнаруженных в процессе раскопок памятников среднего неолита Приморья (7,5-4,7 тыс. л.н.) Бойсмана-2 и Ветка-2. В результате комплексного неразрушающего исследования, включавшего анализ элементного и фазового составов, а также морфологии поверхности предметов, авторами определено, что из четырех артефактов три были изготовлены из нефрита (идентифицированы минералы группы амфиболов - тремолит и актинолит), а один - из кальцита.

Историческое материаловедение, синхротронные исследования, электронная микроскопия, масс-спектрометрия, каменные артефакты, неолит приморья

Короткий адрес: https://sciup.org/170196186

IDR: 170196186 | УДК: 903-03 | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-4/34-49

Текст научной статьи Идентификация минерального сырья каменных артефактов из неолитических памятников Приморья: комплементарные синхротронные, электронно-микроскопические, масс-спектрометрические и другие исследования

Изделия из полудрагоценных и поделочных материалов, в том числе из нефрита и близких ему минералов, высоко ценились в культурах Восточной Азии с древнейших времен. Юг российского Дальнего Востока издревле являлся неотъемлемой частью мира восточноазиатских древностей. В археологических контекстах дальневосточных культур такие изделия всегда занимали особое место, являясь достаточно редкими находками, чаще всего связанными с погребальными практиками, религиозными культами или искусством. Поэтому одной из актуальных задач является подробное исследование каменных изделий, обнаруженных на археологических памятниках Дальнего Востока России широкого временного диапазона – от неолита (7–5 тыс. л.н) до средневековья (XI– XII вв.), которое сочетало бы в себе специфические археологические методы исследования (сравнительно-исторический, классификаци- онный, стилистический анализ находок, поиск аналогий, корреляция с сопредельными территориями) и естественно-научные методы, позволяющие идентифицировать минералы, использованные при их изготовлении. В данной работе представлены первые результаты реализации такого исследовательского подхода – изучены 4 предмета, которые относятся к эпохе неолита.

Объекты и методы исследования

Все изучаемые предметы принадлежат к числу уникальных для региональной и восточноазиатской археологии и являются музейными ценностями (хранятся в фондах Музея археологии и этнографии Учебно-научного музея ДВФУ Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета).

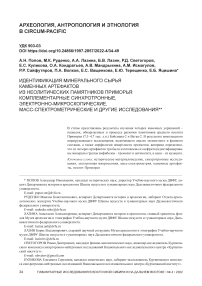

Изделие № 1 (Рис. 1). Шлифованная, интенсивно заполированная подвеска прямоугольной формы с шестигранным поперечным

Рис. 1. Шлифованная подвеска прямоугольной формы. Ветка-2

сечением, с односторонне просверленным отверстием (d = 0,15 см) для крепления нити, выполненная из пятнистой светло-зеленой каменной породы. Размеры изделия: 4,7 х 0,7 х 0,4 см (музейный номер МА-547; уникальный шифр Вет-II-05/5264). Артефакт был обнаружен в процессе археологических раскопок на памятнике Ветка-2, расположенном в Ольгин-ском районе Приморского края, проводимых в 2005–2006 гг. совместным отрядом Музея археологии и этнографии ДВГУ и Дальневосточной лаборатории археологии и палеоэкологии Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН под руководством А.Н. Попова. Подвеска была обнаружена в процессе разбора заполнения котлована неолитического жилища, на уровне его пола – в нижней части слоя желтой супеси с многочисленными пятнами прокала и горелостями, образовавшимися от рухнувшей и сгоревшей кровли жилища. Мощность слоя – от 6 до 30 см. Рядом с украшением были обнаружены единичные каменные изделия (проколка, сверло, обломок наконечника стрелы), многочисленные отщепы и единичные пластинчатые отщепы, разрозненные фрагменты керамики, в числе которых – части венчиков сосудов, орнаментированные ромбическими и треугольными оттисками, налепными валиками, а также стенки посуды, как неорнаменти-рованные, так и украшенные оттисками гребенки и треугольными оттисками. Обнаруженные артефакты относятся к веткинской культуре (начало VI – конец V тыс. до н.э.) эпохи среднего неолита Приморья [3]. Для неолитического слоя рассматриваемого памятника имеются следующие радиоуглеродные даты: 6010±90 л.н. (СОАН-6145), 5860±90 л.н. (СОАН-6146) и 5830±95 л.н. (СОАН-6306) [5].

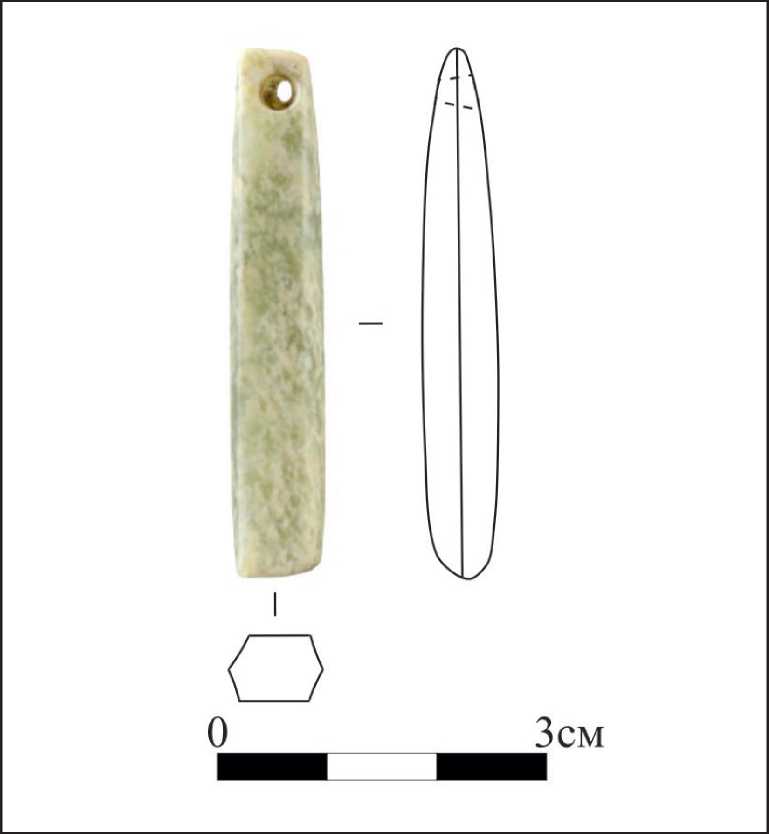

Изделие № 2 (Рис. 2). Шлифованная подвеска округлой формы, представленная в виде разомкнутого кольца (ширина пропила – 0,4 см), выполненная из бледно-зеленой каменной породы. Внешний диаметр изделия – 3,1 см, внутренний диаметр – 1,4 см х 0,6 см (музейный номер МА-855). Украшение было найдено в процессе раскопок археологического памятника Бойсма-на-2, расположенного в Хасанском районе Приморского края, проводимых археологическим отрядом Учебно-научного музея ДВГУ под руководством А.Н. Попова в 1998 г. В могильнике № 2 было онаружено парное (ярусное) погребение (погребение № 4), которое залегало на глубине 1,35–1,7 м от дневной поверхности и было совершено в подстилающем раковинную кучу коричневом суглинке. Выраженных следов могильной ямы не отмечено, хотя в процессе разборки заполнения слабо угадывались контуры чашевидного углубления. Костяки располагались крест-накрест по отношению друг к другу. Толщина земляной прослойки между костяками составляла не более 12 см. Верхний скелет (А) принадлежал мужчине 45–50 лет, погребенному в скорченном положении на правом боку, головой на восток, с согнутыми в локтях руками, кисти которых находились под подбородком. У таза почти вертикально стоял крупный плоский камень подтреугольной формы.

Нижний костяк (Б) принадлежал женщине 30–35 лет, захороненной на спине, головой на северо-восток, с согнутыми в коленях ногами, вытянутой вдоль тела правой рукой и согнутой в локте левой, кисть которой находилась у головы. Подвеска из шлифованного камня была обнаружена среди шейных позвонков женщины. Помимо подвески, в женском погребении обнаружен иной сопроводительный инвентарь: в нескольких сантиметрах к северо-востоку от черепа лежал крупный нуклевидный желвак серо-желтого узорчатого риолита со следами снятий и остатками желвачной коры; на костях левой кисти, у черепа, располагался плоскодонный сосуд закрытой баночной формы без горловины, декорированный по кромке венчика и узкой полосой под ним перекрещивающимися подпрямоугольными оттисками одиночного штампа (бойсманская культура эпохи среднего неолита Приморья, 6,3–4,7 тыс. л.н.) [7].

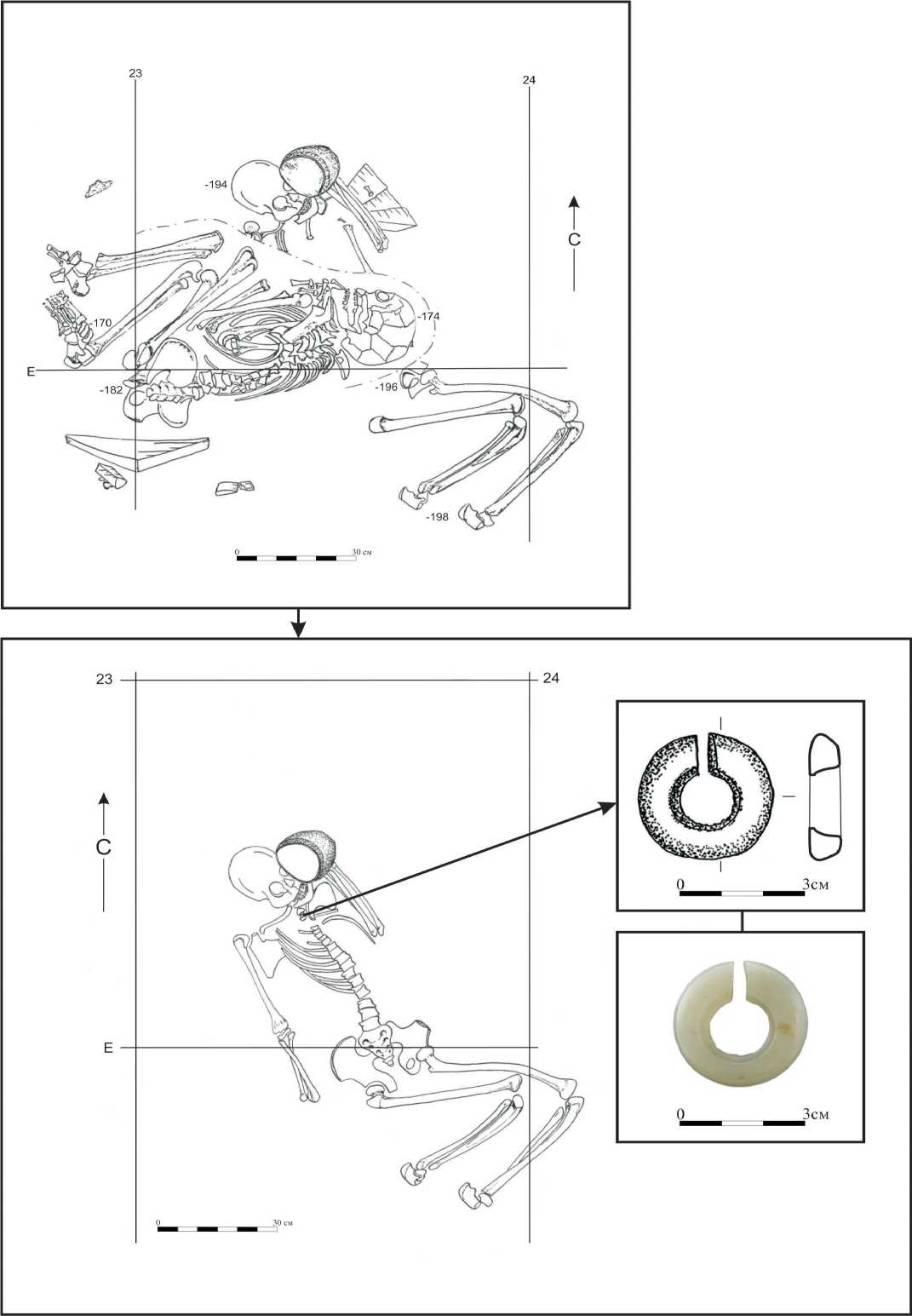

Изделие № 3 (Рис. 3). Шлифованная, заполированная подвеска С-образной формы (ма-гатама), линзовидная в поперечном сечении, с обломанной головкой и частично обломанным просверленным отверстием для крепления нити, выполненная из каменной породы серовато-молочного цвета. Уплощенная грань с характерными царапинками и выемкам на целом конце изделия свидетельствует о том, что одним из технических приемов оформления заготовки было пиление. Размеры изделия – 2,4 х 0,9 х 0,4 см (музейный номер МА-875; уникальный шифр Б-II-98/ РПЧ-2, 3). Артефакт был обнаружен в процессе раскопок памятника Бойсмана-2 в 1998 г. Подвеска была найдена в так называемой «раковинной куче» (мусорное антропогенное образование – из пищевых и хозяйственных отходов), в слое РПЧ-2 (2-я пачка чистых раковин) – пачка из несколь-

Рис. 2. Шлифованная подвеска округлой формы и место ее обнаружения. Бойсмана-2, могильник № 2

Рис. 3. Шлифованная подвеска С-образной формы. Бойсмана-2, РПЧ-2

ких слоев, состоящих из целых и фрагментированных створок раковин с незначительной примесью золы. В указанном слое, рядом с подвеской, были обнаружены разрозненные фрагменты лепной керамической посуды, как неорнаментированные, так и декорированные горизонтальными полосами оттисков зубчатого штампа, сплошным полем оттисков отдельного гладкого штампа с разнообразной конфигурацией рабочего края, а также были найдены единичные каменные и костяные артефакты, относящиеся к бойсманской культуре эпохи среднего неолита Приморья (6,3–4,7 тыс. л.н.) [6].

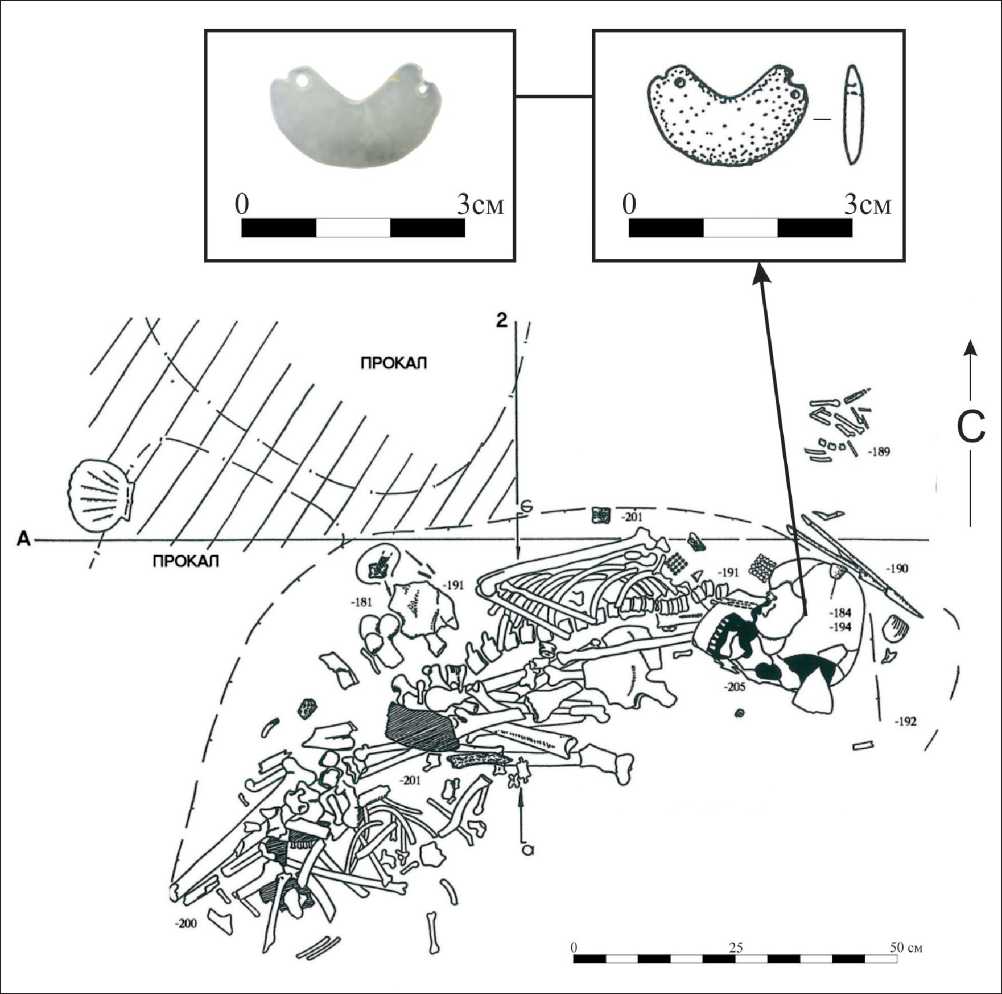

Изделие № 4 (Рис. 4). Шлифованная, интенсивно заполированная подвеска С-образной формы, линзовидная в поперечном сечении, из белого полупрозрачного камня с отверстиями на противолежащих концах (магатама) (музейный номер МА-877). Длина изделия – 2,3 см, ширина – 0,9 см, толщина – 0,4 см. Диаметры отверстий – по 0,1 см. Найдена при раскопках памятника Бойсмана-2 в 1991 г., в могильнике № 1. Подвеска располагалась в парном погребении № 1, костяк А, который принадлежал мужчине примерно 20 лет, захороненному на левом боку в скорченном положении головой на восток. Левая рука вытянута вдоль туловища, правая – согнута в локте и прижата к корпусу, ки- стью закрывая шейные позвонки погребенного. Подвеска была обнаружена у левого уха погребенного. По наличию сопутствующего керамического и каменного материала погребение относится к бойсманской культуре эпохи среднего неолита Приморья (6,3–4,7 тыс. л.н.) [8].

Для определения морфологии поверхности изделий применялась растровая электронная микроскопия (РЭМ). Исследование проводилосьс помощью растрового электронноионного микроскопа Versa 3D (Thermo Fisher Scientific) в режиме «естественной среды» (70 Па), позволяющем изучать неметаллические образцы без нанесения дополнительного проводящего покрытия. Были получены РЭМ-изображения в обратно-рассеянных электронах, демонстрирующих Z-контраст, который несет информацию о композиционном составе.

Полуколичественный анализ основного элементного состава выполнялся на сканирующем электронном микроскопе сверхвысокого разрешения JSM Jeol 7100 F с энергодисперсионным детектором элементного анализа Oxford Instrumets XMax 50 мм2.

Количественный анализ основного и микро-примесного состава выполнен методами атомно-эмиссионной спектроскопии и масс-спек- трометрии с индуктивно связанной плазмой, соответственно, с использованием приставки лазерного пробоотбора (АЭС-ИСП-ЛА и МС-ИСП-ЛА, соответственно). Для каждого изделия выполнено не менее двух повторных анализов. Отметим, что вариации в данных МС и АЭС анализов (в том числе и результаты параллельных определений) могут отличаться ввиду природной неоднородности минералов и различия в микро – и макросоставе отдельных кристаллических зерен породы, попавших в область анализа.

АЭС-ИСП-ЛА измерения выполнялись на атомно-эмиссионном спектрометре c индуктивно-связанной плазмой iCAP6300 Duo (Thermo

Fisher Scientific). МС-ИСП-ЛА измерения выполнялись с использованием квадрупольного масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой ELAN DRC-е (Perkin Elmer). Лазерный пробоотбор выполняли с применением приставки NWR 213 (New Wave Research).

Для всех материалов были использованы одинаковые настройки абляции, идентичные настройкам при построении градуировочной зависимости с использованием стандартного образца стекла NIST SRM 610. Для наилучшего усреднения материала использован максимально возможный размер апертуры лазера (110 мкм), шаблон сканирования растр, участок сканирования составлял около 330*800 мкм,

Рис. 4. Шлифованная подвеска С-образной формы и место ее обнаружения. Бойсмана-2, могильник № 1

мощность лазерного луча – 60%, частота импульсов 10 Гц, скорость сканирования 100 мкм/с. Для всех выполненных измерений проводили предварительную очистку поверхности путем «преабляции».

Параметры ИСП-МС. Для построения градуировочной зависимости использовали стандартный образец стекла NIST610. В качестве градуировочного контрольного образца использовали чистые аргон и гелий, проходящий через измерительную ячейку приставки ЛА. Результаты полученных измерений нормированы на 100% по сумме оксидов измеренных элементов (внутренний стандарт не использовали). Параметры съемки: мощность ВЧ-генератора – 1100 Вт, время измерения на массе – 25 мс, число реплик – 15.

Параметры ИСП-АЭС. Для построения градуировочной зависимости использовали стандартный образец стекла NIST610. В качестве градуировочного контрольного образца использовали кварцевое стекло с содержанием примесей определяемых элементов не более <0,00011–0,001% (содержание элементов учтено при указании пределов обнаружения по отдельным элементам). Результаты полученных измерений нормированы на 100% по сумме оксидов измеренных элементов (метод относительных калибровок, внутренний стандарт – кремний) [9].

Исследования артефактов методом рентгенофазового анализа (РФА) проводились на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 ADVANCE (излучение CuKα (8кэВ), Ni-фильтр, детектор LYNXEYE, геометрия – на отражение) в следующем режиме: диапазон углов регистрации дифрактограмм исследуемых образцов 5–90º, регистрация в схеме 2θ, шаг 0.01125º, время накопления сигнала 0.1–0.25 сек. Для регистрации дифрактограмм исследуемые украшения без растирания помещали в плексигласовые кюветы d = 51 мм с выемкой h = 8 мм. Регистрацию дифрактограмм проводили с вращением держателя 20 об/мин.

Уточнение структуры изделий выполняли методом порошковой дифрактометрии (РФА) в геометрии «на пропускание» на станции «Рентгеноструктурный анализ» (РСА) Курчатовского источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов». В соответствии с технической особенностью станции в исследованиях использовался способ крепления артефактов в криопетле. Для дополнительного усреднения информации о фазовом составе изделия по ориентациям во время измерений криопетля вращалась вокруг оси на 360°, размер пучка 0.4 х 0.4 мм2. Корректировка центра пучка проводилась для каждого артефакта индивидуально. Для первичной обработки экспериментальных данных и приведения их к одномерному представлению I(2θ) двухкоординатные дифракционные картины обрабатывались с использованием программного обеспечения Dionis [10]. Для вычитания гладкого фона использована процедура фильтрации узких линий из экспериментальных данных. Для удобства представления данных и анализа результатов измерений в единой угловой шкале все экспериментальные данные были приведены к длине волны λ = 0.74 Å. Фазовый анализ проводился на основе положения и интегральной интенсивности дифракционных линий с использованием базы данных PDF-4+. Для оценки массовой доли фаз в изделиях использован метод корундовых чисел [11], когда корундовые числа для обнаруженных фаз приведены в базе данных. В случае, когда корундовые числа неизвестны, оценка доли фаз проведена по общей рассеянной интенсивности, то есть по сумме интенсивностей дифракционных пиков.

Результаты и обсуждение

Морфология изделий по данным растровой электронной микроскопии

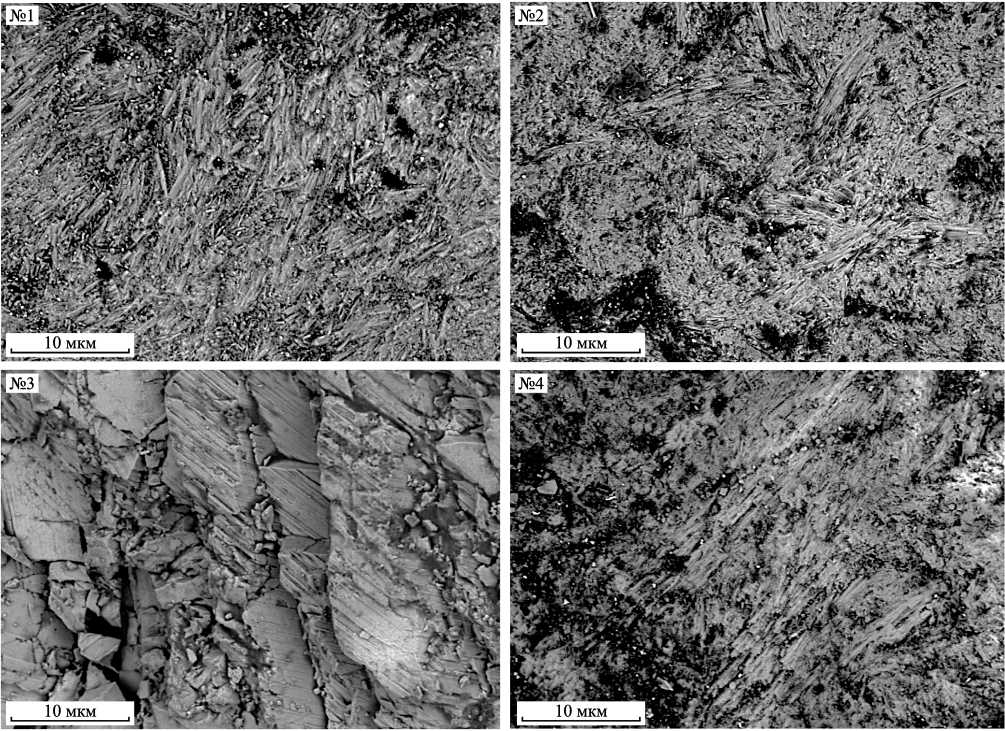

Изделие № 1. РЭМ-изображения показывают, что кристаллы изученного артефакта представляют собой тонкие спутанно-волокнистые отдельности (Рис. 5: 1).

Изделие № 2. РЭМ-изображения показывают, что кристаллы изученного артефакта представляют собой тонкие спутанно-волокнистые отдельности (Рис. 5: 2).

Изделие № 3. Артефакт состоит из призматических и уплощенных столбчатых плотных кристаллов (Рис. 5: 3).

Изделие № 4. РЭМ-изображения показывают, что кристаллы изученного артефакта представляют собой тонкие спутанно-волокнистые отдельности (Рис. 5: 4).

Элементный состав изделий по данным РЭМ/ЭРМ

По данным РЭМ/ЭРМ (Табл. 1) было установлено, что материал изделий № 1, № 2 и № 4 схож и состоит из Mg, Si, Ca, Fe и Al. Изделие № 3 выделяется содержанием Na, Al, Si, Ca, Fe и Mn. Все данные приведены в массовых процентах.

Рис. 5. РЭМ-изображения в обратно-рассеянных электронах: 1 – изделие № 1; 2 – изделие № 2; 3 – изделие № 3; 4 – изделие № 4

Таблица 1

|

Изделие № 1 |

Изделие № 2 |

Изделие № 3 |

Изделие № 4 |

|||||||||

|

обл.1 |

обл.2 |

обл.3 |

обл.1 |

обл.2 |

обл.3 |

обл.1 |

обл.2 |

обл.3 |

обл.1 |

обл.2 |

обл.3 |

|

|

C |

10,4 |

9,5 |

12 |

6,9 |

9,5 |

10,6 |

30,6 |

28,6 |

27 |

20,3 |

25,3 |

24,2 |

|

O |

41,7 |

42 |

41,5 |

42,2 |

43,1 |

41,9 |

50,9 |

48,8 |

47,4 |

38,1 |

36,6 |

36,9 |

|

Na |

0,3 |

0,3 |

0,5 |

0,4 |

0,3 |

0,2 |

1,1 |

1,7 |

1,5 |

0,7 |

<0,5 |

0,5 |

|

Mg |

13,9 |

14,2 |

13,9 |

15,3 |

14,9 |

14,4 |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

12,7 |

11,6 |

12 |

Окончание таблицы 1

|

Al |

0,8 |

0,7 |

0,9 |

0,6 |

0,6 |

0,5 |

0,9 |

0,9 |

1,2 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

Si |

24,2 |

24,5 |

23,1 |

25,9 |

24,2 |

24,4 |

1,2 |

1,4 |

1,5 |

20,4 |

19 |

19,3 |

|

P |

- |

- |

- |

<0,5 |

- |

- |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

- |

- |

- |

|

S |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

<0,5 |

<0,5 |

- |

- |

- |

|

Cl |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

- |

- |

- |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

- |

- |

- |

|

K |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

|

Ca |

8 |

8 |

7,2 |

7,9 |

6,9 |

7,7 |

13,6 |

16,1 |

18,7 |

6,9 |

6,2 |

6,4 |

|

Ti |

- |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

- |

- |

<0,5 |

- |

- |

- |

- |

|

Mn |

- |

- |

- |

<0,5 |

- |

- |

0,5 |

0,5 |

0,8 |

- |

- |

- |

|

Fe |

0,6 |

<0,5 |

0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

<0,5 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

<0,5 |

<0,5 |

- |

Результаты АЭС-ИСП-ЛА, вес. %

Таблица 2

|

1 |

2 |

3.1 |

3.2 |

4 |

|

|

Ag |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Al |

0,3 |

4 |

10,6 |

3,6 |

1 |

|

As |

<0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

|

B |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Ba |

0,004 |

0,014 |

0,05 |

0,002 |

0,002 |

|

Be |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Bi |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Ca |

0,5 |

5,2 |

4,2 |

7,4 |

1 |

|

Cd |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

0,005 |

<0,001 |

|

Co |

0,009 |

<0,001 |

<0,001 |

0,008 |

0,002 |

|

Cr |

0,067 |

0,027 |

0,035 |

0,018 |

1,4 |

|

Cu |

0,025 |

0,918 |

0,02 |

0,006 |

0,023 |

|

Fe |

6,2 |

13,1 |

3,2 |

9,1 |

15,2 |

|

K |

<0,001 |

0,689 |

1,751 |

0,127 |

0,229 |

|

Li |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Mg |

19,5 |

3,3 |

0,4 |

8 |

8 |

|

Mn |

0,07 |

0,16 |

0,02 |

0,14 |

0,16 |

|

Mo |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Na |

<0,001 |

1,3 |

3,5 |

0,8 |

0,2 |

|

Ni |

0,202 |

0,223 |

<0,001 |

0,018 |

0,289 |

|

P |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Pb |

0,005 |

0,601 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Sb |

<0,001 |

0,007 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Sc |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

0,008 |

0,002 |

|

Se |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

|

Sn |

<0,001 |

0,014 |

<0,001 |

0,003 |

<0,001 |

|

Sr |

0,002 |

0,007 |

0,07 |

0,003 |

0,002 |

|

Ti |

0,004 |

0,446 |

0,09 |

1,014 |

0,05 |

|

Zn |

<0,001 |

0,48 |

0,757 |

0,068 |

0,505 |

|

Zr |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

0,003 |

<0,001 |

Таблица 3

|

1 |

2 |

3.1 |

3.2 |

4 |

|

|

Li |

2 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Be |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

8 |

|

B |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Sc |

4 |

146 |

167 |

69 |

45 |

|

Mn |

559 |

1211 |

188 |

1122 |

792 |

|

Co |

77 |

45 |

12 |

49 |

65 |

|

Ni |

1565 |

1875 |

178 |

106 |

1421 |

|

Cu |

207 |

7402 |

198 |

37 |

56 |

|

Zn |

254 |

4117 |

7989 |

524 |

2308 |

|

Ga |

<1 |

<10 |

18 |

<5 |

<5 |

|

Ge |

<1 |

13 |

18 |

<5 |

15 |

|

Rb |

2 |

<10 |

53 |

<5 |

<5 |

|

Sr |

28 |

68 |

743 |

22 |

7 |

|

Y |

<1 |

11 |

<10 |

31 |

<5 |

|

Zr |

2 |

35 |

12 |

44 |

<5 |

|

Nb |

2 |

60 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Mo |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Ru |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Rh |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Pd |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Ag |

2 |

69 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Cd |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

In |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Sn |

3 |

221 |

11 |

76 |

<5 |

|

Sb |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Te |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Cs |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

Окончание таблицы 3

|

Ba |

37 |

76 |

558 |

19 |

<5 |

|

La |

1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Ce |

1 |

<10 |

<10 |

14 |

<5 |

|

Pr |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Nd |

1 |

<10 |

<10 |

15 |

<5 |

|

Sm |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Eu |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Gd |

<1 |

<10 |

<10 |

5 |

<5 |

|

Tb |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Dy |

<1 |

<10 |

<10 |

6 |

<5 |

|

Ho |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Er |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Tm |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Yb |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Lu |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Hf |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Ta |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

W |

8 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Re |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Os |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Ir |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Pt |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Au |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Hg |

<1 |

<10 |

15 |

<5 |

<5 |

|

Tl |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

Pb |

22 |

4883 |

93 |

<5 |

12 |

|

Bi |

<1 |

<10 |

275 |

<5 |

<5 |

|

Th |

<1 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

|

U |

2 |

<10 |

<10 |

<5 |

<5 |

Таблица 4

|

№ изделия |

Учетные обозначения образца |

Идентифицированная фаза, в сочетании с данными о составе изделий |

|

1 |

МА-547, Вет-II-05, 5264 |

Амфибол (по составу – преимущественно тремолит Ca2Mg5[Si4O11]2[OH]2 , частично возможен актинолит) = НЕФРИТ |

|

2 |

МА-855, Бой-II-98, погр. 46 |

Амфибол (по составу – преимущественно тремолит Ca2Mg5[Si4O11]2[OH]2 , частично возможен актинолит) = НЕФРИТ |

|

3 |

МА-875, Б-II-98, РПЧ-2,3 |

Кальцит |

|

4 |

МА-877 |

Амфибол (по составу – преимущественно тремолит Ca2Mg5[Si4O11]2[OH]2 ) = НЕФРИТ |

Элементный состав изделий по данным РЭМ/ЭРМ

Микроэлементный состав изделий по данным МС-ИСП-ЛА и АЭС-ИСП-ЛА

По результатам АЭС-ИСП-ЛА исследований было определено, что в изделии № 1 преобладает примесь магния (19,5%) и железа (6,2%), присутствуют примеси алюминия, кальция, никеля (Табл. 2).

В изделии № 2 содержится значительное количество железа (13,1%), кальция (5,2%), алюминия (4,0%), магния (3,3%), натрия (1,3%). Также зафиксированы примеси меди, калия, марганца, никеля, свинца, титана и цинка (Табл. 2).

В изделии № 3 присутствуют примеси алюминия (3,6–10,6%), кальция (4,2–7,4%), железа (3,2–9,1%), калия (0,127–1,751%), магния (0,4–8,0%) и натрия (0,8–3,5%). Зафиксировано

присутствие примесей марганца, титана и цинка (Табл. 2).

Изделие № 4 также содержит значительное количество железа (15,2%) и магния (8,0%), однако выделяется значительной примесью хрома (1,4%). Кроме того, в нем также присутствуют алюминий, кальций, калий, марганец, натрий и никель (Табл. 2).

По результатам МС-ИСП-ЛА, во всех изученных артефактах присутствуют микропримеси марганца, никеля, меди и цинка (Табл. 3). При этом изделие № 1 выделяется высоким содержанием никеля, изделие № 2 – высоким содержанием марганца, никеля, меди, цинка, олова и свинца, изделие № 3 – высоким содержанием цинка и стронция, присутствием бария и висмута.

Результаты МС-ИСП-ЛА, ppm

Заключение

Изделия № 3, 4 по своим технико-типологическим признакам схожи с широко известными в восточноазиатской археологии украшениями в виде запятой или, как часто упоминается в литературе, С-образной формы под обобщенным японским названием магатама. Для данных изделий характерны уже отмеченная форма, а также утолщенная головка со сквозным отверстием для нити. Подвески преимущественно изготавливались из драгоценных, поделочных камней. По опубликованным археологическим данным для соседних с Приморьем регионов – территории Китая, Японии, Корейского полуострова, указанные артефакты изготавливались и находились в обиходе от эпохи неолита до средневековья [2; 4].

Рассуждая о семантике рассматриваемых изделий, на наш взгляд, стоит обратить внимание на идею С.В. Алкина, который предполагает, что магатама являются стилизованным скульптурным изображением насекомых в личиночной стадии метаморфоза. Массовое распространение С-образных украшений в восточноазиатском регионе, по мнению исследователя, является «свидетельством распространения на обширной территории неких очень устойчивых и общепонятных на протяжении тысячелетий представлений, символом которых являлись

эти подвески. Поиск свидетельств в пользу выдвинутой гипотезы привел к обнаружению целого комплекса подобных представлений у тунгусо-маньчжур, палеоазиатов, алтайцев, сибирских угров и самодийцев. Оказалось, что у представителей широкого круга азиатских этнических культур в мифопоэтических взглядах на окружающий мир с древности существовала устойчивая семантически замкнутая цепочка понятий – личинка-зародыш-душа » [1, c. 67]. К этой же категории можно отнести изделие № 2. Иную точку зрения предлагают китайские исследователи, которые связывают магатама с иконографией дракона [1, с. 70].

Химический состав трех артефактов (№ 1, № 2, № 4) соответствует нефриту (тремолиту). Характерными элементами для кристаллических фаз нефрита – актинолита и тремолита – являются Mg, Si, Ca и Fe. Формула актинолита – Ca2 (Mg, Fe)5 Si8O22(OH)2. Формула тремолита – Ca2Mg5(OH)2[Si4O11]. Волокнистая морфология образцов также соответствует нефритам. Сопоставление проводилось с морфологическими особенностями образцов актинолита и тремолита. Артефакт № 3 представляет собой кальцит с преобладанием в составе примесей алюминия, кальция, железа, калия, магния и натрия (Табл. 4).

Исследования фазового состава изделий

Представленные результаты естественно-научных исследований каменных украшений из памятников среднего неолита Приморья выступают еще одним свидетельством высокой значимости нефрита в материальной и духовной жизни древнего населения рассматриваемых территорий. Несмотря на то, что изделие № 3 было выполнено из кальцита, по своим визуально фиксируемым признакам (морфология и цвет) оно схоже с изделием № 4. По нашему мнению, в условиях отсутствия нефрита местное население старалось подбирать наиболее похожий по своим визуальным характеристикам материал для изготовления подобных украшений.

Весьма перспективными видятся дальнейшие исследования нефритовых украшений из материалов археологических памятников Приморья и сопредельных территорий от неолита до средневековья с применением комплексного неразрушающего подхода в целях выявления возможных источников сырья, путей его распространения, а также культурных контактов.

Список литературы Идентификация минерального сырья каменных артефактов из неолитических памятников Приморья: комплементарные синхротронные, электронно-микроскопические, масс-спектрометрические и другие исследования

- Алкин С.В. Древние культуры Северо-восточного Китая: неолит Южной Маньчжурии. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2007.

- Ахметов В.В., Ким Гынми. Драгоценные и поделочные камни в археологии корейского полуострова (неолит - средневековье) // Вестник Новосибирского государственного университета. 2017. № 7. С. 90-96.

- Попов А.Н., Морева О.Л., Батаршев С.В., Дорофеева Н.А. Новые материалы по неолиту Восточного Приморья (результаты исследований 2005 г.) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. 11. Ч. 1. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2005. С. 184-189.

- Гнездилова И.С. Магатама в кофунах древней провинции Ямато (Ш-VП вв. н.э.) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. 23. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2017. С. 299-302.

- Дорофеева Н.А., Попов А.Н. Каменный инвентарь неолитического слоя памятника Вет-ка-2 (Приморье) // Неолит и неолитизация бассейна Японского моря: человек и исторический ландшафт. Материалы международной конференции, посвященной 100-летию А.П. Окладникова (г. Владивосток, 17-18 марта 2008 г.). Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. С. 59-84.

- Попов А.Н. Отчет об археологических исследованиях в Хасанском районе Приморского края в 1998 г. Владивосток, 1999.

- Попов А.Н. Погребальные комплексы на многослойном памятнике Бойсмана-2 в Южном Приморье // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. № 2. С. 68-76.

- Попов А.Н., Чикишева Т.А., Шпакова Е.Г. Неолит южного Приморья (бойсманская археологическая культура). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1997.

- Каримова Т.А., Бухбиндер Г.Л. Анализ геологических материалов методом атомно-эмис-сионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой с градуировкой в относительных концентрациях // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2019. Т. 85. № 6. С. 24-29.

- Светогоров Р.Д. «Dionis - Diffraction Open Integration Software», свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018660965.

- Hubbard, C.R., Evans, E.H. and Smith, D.K., 1976. The reference intensity ratio, I/I, for computer simulated powder patterns. Journal of Applied Crystallography, Vol. 9, no. 2, pp. 169174.