И.Г. Гмелин и Томская писаница (к 305-летию со дня рождения исследователя)

Автор: Ковтун И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена посещению в октябре 1734 г. и копированию под руководством И.Г. Гмелина Томской писаницы. В работе описывается примечательный эпизод путешествия части академического отряда Второй Камчатской - Великой Северной экспедиции. Высказано предположение о зарисовке художником ИХ. Беркганом на фоне Томской писаницы экспедиционной группы И.Г. Гмелина, сплавлявшейся на лодках из Кузнецка в Томск.

И.г. гмелин, томская писаница, их. беркган, лодки, скала

Короткий адрес: https://sciup.org/145145187

IDR: 145145187 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.1.097-100

Текст научной статьи И.Г. Гмелин и Томская писаница (к 305-летию со дня рождения исследователя)

12 августа 2014 г. исполнилось 305 лет со дня рождения выдающегося исследователя Сибири Иоганна Георга Гмелина [Белковец, 1990, с. 11] (рис. 1). Среди многих открытий, сделанных этим ученым-энциклопедистом, значатся описание и филигранная графическая фиксация первого летописного памятника наскального искусства Северной Азии – Томской писаницы.

2 октября 1734 г. около 6 часов вечера по реке на Томскую писаницу прибыл И.Г. Гмелин и его спутники [Gmelin, 1751, S. 303–306; Радлов, 1894, с. 67–68; С.П. Крашенинников…, 1966, с. 52], входившие в академический отряд Второй Камчатской – Великой Северной экспедиции. Из числа участников посещения памятника, оставивших его описание или зарисовки, помимо самого И.Г. Гмелина, известны С.П. Крашенинников [С.П. Крашенинников…, 1966, с. 39–40, 52], художники И.Х. Беркган и И.В. Люрсениус.

Описание Томской писаницы И.Г. Гмелиным – это и отчет стремившегося оставаться беспристрастным руководителя экспедиционного отряда, и впечатления заинтересованного очевидца. Фрагмент в переводе В.В. Радлова с незначительными корректировками В.Н. Добжанского по первоисточнику начинается с отплытия из Верхотомского острога: «После обеда (2 окт. 1734 г.) в 2 часа я снова отправился в путь (из Сосновского острога) и вечером в 6 часов прибыл к “Писанному камню”. Он находится на правом [возвышенном. – В.Д.] берегу (Томи) у самой реки и получил свое название от некоторых вырезанных на нем фигур. Я приказал принести из лежащей на этой горе, по близости, деревни [того же названия. – В.Д.] большия лучины и, зажегши их, стал карабкаться на скалу [взобрался с зажженными факелами на гору. – В.Д.]. Но увидел, что на ней вырезано очень много [фигур. – В.Д.], чего в ночной темноте нельзя было ясно разобрать, я проночевал там до следующаго утра [я остался там же на всю ночь тихо лежать до следующего дня. – В.Д.]. С разсве-том я опять отправился на то место, где находились изображения. Скала, на которой они вырезаны, состоит из зеленаго известковатаго шифера [сланца. – В.Д.], который к З [в западном направлении. – В.Д.], примерно под 60-м градусом, спускается в глубину и местами пересекается поперек еще более извест-коватым шифером, смешанным с кварцом [сланцем, перемешанным с кварцем. – В.Д.]. Вышина скалы, по моему разчету, не более 10 саж. Место, на котором находятся изображения, несколько выдается вперед и обращено прямо на Ю. Пространство от этого места до подошвы скалы [подножия горы. – В.Д.], доходящей до самой воды, имеет приблизительно

Рис. 1. И.Г. Гмелин.

2 саж. вышины. Дорога к фигурам довольно затруднительна, и чтобы добраться до них, нужно взбираться по некоторым выступам, находящимся там в скале. Перед самими фигурами скала снизу выдается на добрую полусажень, так что там можно спокойно стоять и удобно разсматривать фигуры. Та часть скалы, на которой больше всего разных фигур, в этом отношении имеет преимущество. На ней, как и на остальных частях, вырезаны о стрым орудием очертания разных местных животных, как-то: оленей, козуль, лошадей и лосей, да нескольких человеческих фигур и рыбы. Видавший китайские рисунки может составить себе лучшее понятие об этих изображениях. Стену, о которой я здесь говорю, вышеупомянутый, смешанный с белым кварцем, шифер, разделяет, благодаря уже самой природе, на две части, верхнюю и нижнюю, и не трудно заметить, что каменотесы или те, которые некогда распоряжались работою, соображались с этим обстоятельством, потому что изображения на верхней стене – которыя, вследствии того, что до них нельзя добраться иначе, как устроивши предварительно леса или спустившись сверху на канатах, сохранились очень хорошо – совершенно отличаются от изображений на нижней стене. Обе стены вместе вышиною в 3 сажени.

На лево от этой стены находится другое место, которое гораздо меньше выдается вперед и на ⅔ ниже предыдущаго; на нем точно такия-же фигуры. Пространство от крайняго конца этой стены до крайня-го конца вышеупомянутой стены составляет 7 саж. Между этими двумя стенами, как-бы в углу скалы, но в том-же самом направлении, на вышине 2-х саж., находится еще третья стена, до которой нельзя добраться иначе, как через щель, образовавшуюся между слоями шифера; благодаря трудности доступа к ней, она до сих пор была посещаема лишь немногими и, вследствие этого, также сохранилась весьма хорошо. На ней изображены привязанныя друг к другу живот-ныя, сопровождаемыя человеком. В настоящее время при разсмотрении таких остатков старины большую выгоду представляет то обстоятельство, что шифер, в котором вырезаны изображения, снаружи на вид желтоват, а внутри темнозеленаго цвета. Это дает возможность еще хорошо видеть очертания фигур, так как они другого цвета, чем остальная часть шифера. К сожалению, многие неблагонамеренные люди местами расцарапали фигуры и от себя прибавили дру-гия новыя изображения, которыя, однакоже, при внимательном разсмотрении, легко отличить от старых. Я приказал срисовать те фигуры, которыя несомненно вырезаны древними, остальное же, в избежание путаницы, пропускать. В таких местах, в кото-рыя всякий может пробраться без особеннаго труда, очертания фигур на рисунке часто отчетливее, чем они являются в подлиннике, но я допустил это только там, где был уверен в этих очертаниях. Напротив, на рисунке окажутся некоторыя неясныя места, потому что и на оригинале я никак не мог розыскать что-нибудь толковое» [Gmelin, 1751, S. 303–306] (перевод по: [Радлов, 1894, с. 67–68]).

Согласно примечанию, рисунок памятника И.Г. Гмелин «передал проф. Миллеру, которому поручено было собирание исторических материалов и который в свое время издаст его» [Там же, с. 68] (в переводе В.Н. Добжанского: «Этот рисунок я передал проф. Миллеру, т.к. ему было поручено собирать предметы истории (вещи) и он, вероятно, будет предъявлен миру в свое время» [Gmelin, 1751, S. 306]). И.Г. Гмелин – исторически первый описатель Томской писаницы, увидевший здесь «новыя изображения», которые добавили портившие древние рисунки неизвестные ему «неблагонамеренные люди».

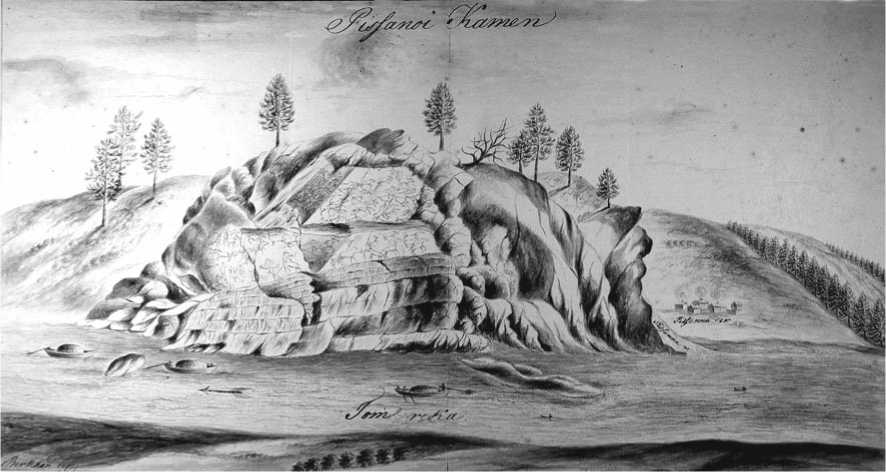

Детальная и филигранная копия Томской писаницы, судя по записям И.Г. Гмелина и рисунку, хранящемуся в РГАДА (рис. 2), была снята И.Х. Беркганом 3 октября 1734 г. к 2 часам дня: «В 2 часа пополудни, когда рисунок был готов, я снова отплыл» [Ibid., S. 307] (перевод В.Н. Добжанского). Но С.П. Крашенинников пишет, что от писаницы экспедиция отплыла еще «поутру» (?) [С.П. Крашенинников…, 1966,

Рис. 2. Томская писаница. 3 октября 1734 г. И.Х. Беркган (РГАДА. Ф. 199 (Портфели Г.Ф. Миллера). Оп. 2. П. 794. Л. 3).

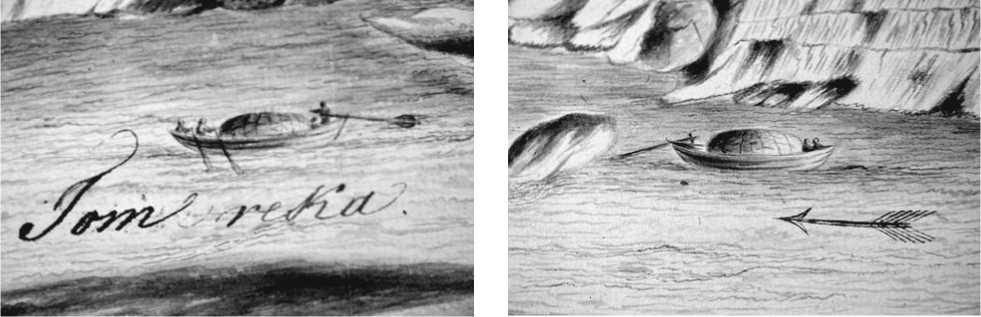

Рис. 3. Изображения экспедиционного отряда. И.Х. Беркган (РГАДА. Ф. 199 (Портфели Г.Ф. Миллера). Оп. 2. П. 794. Л. 3).

с. 53]. Копию с этого рисунка сделал И.В. Люрсениус [Рисунки Сибирских древностей..., л. 3, 4].

На рисунках, выполненных в экспедиции И.Г. Гмелина, запечатлено то же солнцеголовое существо, что и на схематичной копии Томской писаницы, опубликованной Ф.И. Страленбергом [Strahlenberg, 1730, S. 339, Tub. VIII А; Ковтун, 2013, с. 33, табл. 8, ср. с. 65, табл. 20]. Примечательно, что параллели этому персонажу были обнаружены на другой писанице р. Томи только спустя 270 лет [Ковтун, Русакова, 2005, с. 354, табл. 2].

Описание И.Г. Гмелина внешнего вида экспедиционных лодок при отплытии из Кузнецка напоминает изображения И.Х. Беркгана (рис. 3): «Суда, на которых мы ехали, не отличались удобствами. Это были лодки, не сколько больше обычных, крытые берестой. Вследствие этого на них нельзя было развести огня и под крышей нельзя было стоять выпрямившись. Суда же большего размера в это время не плавали, так как вода была очень мелкой» [Гмелин, 2003, с. 107]. Не исключено, что И.Х. Беркган запечатлел не только использовавшиеся экспедиционным отрядом водные транспортные средства, но и схематичные фигуры самих участников экспедиции. Пожалуй, это единственное «автопортретное» изображение собственно экспедиционного академического отряда Второй Камчатской – Великой Северной экспедиции.

Список литературы И.Г. Гмелин и Томская писаница (к 305-летию со дня рождения исследователя)

- Белковец Л.П. Иоганн Георг Гмелин: 1709-1755. -М.: Наука, 1990. -144 с.

- Гмелин И.Г. Поездка по Рудному Алтаю в августе -сентябре 1734 года//Кузнецкая старина. -Новокузнецк: Куз -нецкая крепость, 2003. -Вып. 5. -С. 86-107.

- Ковтун И.В. Письмагора: (История открытия и исследований: 1630-1956 гг.). -Кемерово: Азия-Принт, 2013. -159 с.

- Ковтун И.В., Русакова И. Д. Новые исследования и ранее неизвестные петроглифы Тутальской писаницы//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. -Т XI, ч. I. -С. 352-354.

- Радлов В.В. Из «Исторических замечаний» Миллера (рукоп. Архива Конференции Импер. Акад. Наук, № 73), с извлечениями и рисунками из его изследования «De scriptis Tanguticis in Sibiria repertis»//Радлов В. Сибирские древности. -СПб.: , 1894. -Т. 1, вып. 3. -Прил. -С. 55-106. -(Материалы по археологии России, издаваемые Императорской археологической комиссией; № 15).

- Рисунки Сибирских древностей И.В. Люрсениуса с письмом его от 29 марта 1736 г. на имя профессора Г.Ф. Миллера//РГАДА. Ф. 199 (Портфели Г.Ф. Миллера). Оп. 2. П. 794.

- С.П. Крашенинников в Сибири: Неопубликованные материалы. -М.; Л.: Наука, 1966. -239 с.

- Gmelin J.G. Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1740 bis 1743. -Gottingen: Abram Vandenhoecks seel., 1751. -Bd. I. -476 S.

- Strahlenberg Ph. J. Das Nord-und Ostliche Theil von Europa und Asia. -Stockholm, 1730. -474 S.