Игровые технологии: состав, содержание, структура

Автор: Герасимов Б.Н.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 6-1 (21), 2018 года.

Бесплатный доступ

Управленческая деятельность требует ы процессе профессиональной подготовки применения интенсивных образовательных технологий. Одним из эффективных средств формирования и развития компетентности являются деловые игры. Исследование использования деловых игр привело к пониманию их состава, содержания и структуры. Система оценок выполнения игровых заданий позволило определить показатели эффективности их применения.

Управление, образовательные технологии, деловые игры, деятельность, система оценок, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/170190428

IDR: 170190428

Текст научной статьи Игровые технологии: состав, содержание, структура

Мастерство современного управленца определяется способностью успешно решать профессиональные задачи. Сюда относятся стратегические, финансовые, маркетинговые и другие предметные задачи. Практически все они имеют технологии или алгоритмы решения, которые адекватно описаны в литературе [1, 2]. Большинство управленческих задач решаются качественно и в срок благодаря использованию технологий менеджмента.

Для успешного освоения технологий управления и менеджмента необходимо в профессиональной подготовке и переподготовке использовать интенсивные образовательные технологии (ИОТ), которые в короткие сроки позволяют приобрести такие умения и навыки, которые вознесут управленца на новый профессиональный уровень мышления и деятельности. Они подробно классифицированы и рассмотрены в работе [9]. Профессиональная подготовка с использованием ИОТ требует такой организации учебного процесса, при которой обучаемые получают навыки и умения в процессе преодоления противоречий, барьеров, тупиков, создаваемых новой формой постановки проблем. Наиболее известным видом ИОТ являются деловые игры (ДИ). Под ДИ понимают [18]:

определенный вид человеческой деятельности, способной воссоздать другие виды человеческой деятельности;

конструкцию игры, т.е. процесс ее создания, техническое и организационное воплощение упомянутой конструкции, т.е. комплект методик по ней;

реализацию этого воплощения, т.е. проведение.

Целью использования ДИ в учебном процессе является имитационное моделирование реально протекающих механизмов и процессов.

Первые ДИ, предназначенные для исследования экономических систем, проводились по аналогии с военными играми, их участники отрабатывали свои действия в обстановке, характерной для определенной хозяйственной организации. Однако в то время не был еще накоплен достаточный опыт моделирования экономических процессов. Прoведение ДИ на конкретных объектах связано со значительными затратами. Новое рождение ДИ стимулировалось возросшим интересом к игровым технологиям для анализа ситуаций и бурным развитием вычислительной техники [6].

ДИ можно определить как имитацию той или иной деятельности коллектива (предприятия, организации и т.д.) в учебных, производственных или исследовательских целях, выполняемую группой лиц на модельных примерах.

ДИ делятся на три группы: учебные, исследовательские, производственные.

Учебные игры, как правило, рассчитаны на лиц, имеющих определенную теоретическую подготовку и нуждаю- щихся в закреплении знаний и приобретении практических навыков. «Использование игр позволяет интенсифицировать учебный процесс. Конечный педагогический результат получается быстрее, с меньшими затратами времени и сил, с меньшими материальными потерями. Интенсификация обучения - основа педагогической эффективности ДИ» [5].

В учебных ДИ может быть выделен специальный подкласс - квалификационные игры, в которых применяются на завершающей стадии обучения или при приеме на работу. Поэтому квалификационные игры могут быть объединены с классом учебных игр [8]. Отличие этих типов заключается в том, что в учебных играх важен каждый шаг группы игроков на пути принятия решений, а в квалификационных играх основную роль играет поведение конкретного участника.

Исследовательские игры служат для проверки гипотез, накопления статистических данных, проверки новых принципов управления и т.п.

Производственные игры специально разрабатываются для решения конкретных задач, главным образом, организационного поведения.

Можно выделить важные сферы применения производственных ДИ [21]:

подготовка управленческих решений;

подготовка проектных решений;

профессиональная подготовка исполнителей.

Границы между указанными классами ДИ довольно расплывчаты. «Производственная игра имеет черты исследовательской. Та и другая игра может применяться в учебных целях. При проведении учебных игр могут вырабатываться рекомендации для внедрения, набираться статистика для решения тех или иных задач. Наконец, во всех случаях участники игры чему-то учатся» [22].

Основными признаками ДИ являются:

моделирование процесса труда, направленного на выработку проектных или управленческих решений;

распределение ролей между участниками игры;

взаимодействие участников по правилам игры или предписаниями;

различие целей участников при выработке управленческих решений;

наличие конфликтной ситуации в игре;

наличие однозначно сформулированной цели игры;

реализация в процессе игры «цепочки решений» объекта игры;

привязка моделируемых событий к определенным моментам времени;

наличие системы оценивания результатов или деятельности участников.

Первый признак выделяет ДИ как имитационный метод обучения. Второй, третий и четвертый относят ее к игровым методам обучения.

В процессе игры каждый участник ДИ исполняет те функции, которые ему определяет руководитель, при этом он не может выходить за рамки установленных правил. Развитие ДИ происходит в процессе конфликтной ситуации, требующей от каждого участника мобилизации профессиональных и интеллектуальных способностей. Таким образом, каждая функция в ДИ приобретает определенную личностную окраску.

В ДИ допускается:

исполнение ролей любого уровня -от руководителя до рядового;

исполнение ролей группами участников;

привлечение участников ДИ к организации игрового процесса, исполнение ими ролей арбитров, экспертов и т.п.;

исполнение ролей не имеющих аналогов в реальной жизни [11];

передача исполнения некоторых ролей ЭВМ.

Взаимодействие по горизонтали означает совместное обсуждение решаемых вопросов игроками, находящимися на одном уровне иерархии ролей. Взаимодействие по вертикали означает взаимодействие игроков, находящихся в игре на разных должностных уровнях, а также взаимодействие с руководством игры.

Конфликтная ситуация в ДИ порождается несовпадением интересов участников. Различие интересов может обуславливаться личностными свойствами игроков: субъективными оценками важности тех или иных критериев, личной ответственностью в ДИ как игрока и как обучаемого. Конфликтная ситуация в ДИ может обеспечиваться за счет [16]:

положения участников по отношению к данной задаче (ситуации);

разного состояния временных и материальных ресурсов у игроков;

неодинаковой ответственности игроков за принимаемые решения;

разных критериев оценивания деятельности) участников или их ролей.

Достижение общей цели в ДИ происходит за счет подчинения интересов игроков одной общей задаче.

В ДИ могут быть задействованы одна, две или несколько разных сторон. Конфликтная ситуация в ДИ характеризуется наличием сторон, интересы которых не совпадают, а исход зависит от того, какие стратегии игроки выберут. Однако ДИ часто ставятся как односторонние, называемые «играми против природы». В односторонних играх отсутствует противник с антагонистическими интересами, а противодействие осуществляется со стороны руководства игры. В игру вводятся дополнительные условия, затрудняющие деятельность сторон.

Постановка ДИ предполагает наличие аспектов конфликтной ситуации:

неполнота исходной информации;

соревновательный характер деятельности игровых групп;

несовпадение интересов участников;

заинтересованность участников игры в определенном ее исходе;

многоальтернативность решений;

противодействие руководства игры замыслам игроков.

Например, неполнота исходной информации может содержаться в оценке состояния среды, объекта управления, справочных данных. Участники игры должны сами организовать получение недостающей информации или принять решение в условиях ее отсутствия [7]. Соревновательный характер деятельности играющих обеспечивается введением поэтапной оценки принимаемых решений. Могут быть предусмотрены различные формы морального и материального стимулирования игроков: различные премии, призы, грамоты и т.п.

При воспроизведении в ДИ процесса принятия решений обязательна «цепочка решений», т.е. последовательность процедур, которые учитывают результаты предыдущих и состоят обычно из трех «звеньев»:

принятие начального решения;

получение информации о его результатах и принятие нового решения;

получение информации о его результатах и принятие следующего решения.

Возможно и большее количество этапов, близкое к содержанию технологии принятия решений. Привязкой моделируемых событий к определенным моментам времени допускается:

отнесение игрового периода к любому моменту времени - настоящему, прошедшему или будущему;

перерывы в игровом процессе для обсуждения хода игры;

пропуски во времени;

сжатие или удлинение игрового процесса.

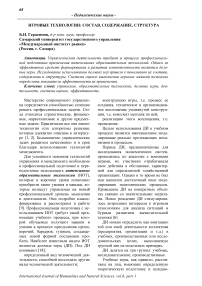

Структура ДИ состоит из нескольких составных частей (рис. 1) [4].

Рис. 2.1. Структура деловой игры

Проведение ДИ состоит из следующих этапов: доигровой (подготовительный), игровой (основной), послеигровой (заключительный).

Подготовительный этап имеет цель подготовить обучаемых к участию в ДИ, которые знакомятся с объектом и процессом игрового моделирования, игровой ситуацией, исходными данными, правилами игры, своими функциями, а также с системой оценивания. Организуется «репетиция» ДИ.

Игровой этап может состоять из вводной части и непосредственно игры. Вводная часть включает комплектование игровых групп, распределение функций или ролей участников, выдвижение лидеров. Если в подготовительный период «репетиция» не проводилась, ее организуют на вводном этапе и называют «разминкой». Главная цель разминки - дать игрокам возможность «притереться» друг к другу, установить атмосферу творчества в игре.

Игра проводится в соответствии с жестко установленными правилами по определенному алгоритму. Если рассматривать ДИ как средство выработки управленческих решений, то проведение игры можно представить в виде следующей последовательности процедур:

анализ объекта игрового моделирования (характеристик и параметров);

выработка частных решений той или иной задачи;

анализ и обсуждение выработанных частных решений;

выработка и принятие обобщенного решения;

анализ и обсуждение выработанного обобщенного решения.

Анализ результатов выполняется либо руководителем игры, либо в виде свободной дискуссии участниками игры [6]. После обсуждении результатов и подведении итогов ДИ объявляются победители, определяются особенности эффективных принятых решений. Особое внимание следует обратить на оригинальность решений, давших наибольший эффект.

Основные этапы разработки ДИ : получение и анализ разработчиками технического задания, а в некоторых случаях и его составление, формулирование её назначения и задач, которые должны решаться с ее помощью, указание контингента, для которого предназначена ДИ. В техническом задании должно быть предусмотрено, какими силами будет проводиться ДИ, количественно и качественно, т.е. представляется профессиональный и должностной статус руководства игры и его численность. В техническом задании должно быть указано, на каких технических средствах строится игра: машинные и ручные ДИ.

Машинная игра позволяет формировать объект управления более сложной структуры, нежели в ручной игре. При этом указывается длительность проведения ДИ. Чаще всего, на игру отпускается 4-6 часов учебного времени.

Разработка замысла ДИ. Здесь должен быть дан ответ на ряд вопросов:

Деятельность каких именно руководителей и специалистов будет моделироваться в ДИ?

Что будут представлять собой объект управления и управляющая система (игровой комплекс)?

Описание ДИ предполагает:

описание объекта управления - определяются его характеристики и параметры, начальные условия функционирования;

описание среды (условий функционирования объекта);

описание программных и возмущающих воздействий (состояние объекта и всей системы на указанный момент времени и содержание самого действия);

описание органов и средств управления. В ДИ в качестве управляющей системы выступает игровой комплекс, который имеет сложную иерархию;

описание элементов обратной связи (системы оценивания участников);

описание целей, критериев оптимальности и ограничений, которыми обязаны руководствоваться участники игры при выборе управленческих решений.

При разработке замысла ДИ также необходимо знать, какими средствами будут реализованы основные признаки ДИ. К числу таких признаков относятся: наличие общей цели игрового коллектива, коллективная выработка решений и наличие разветвленной системы оценивания. Наибольшие трудности вызывают обеспечение альтернативности решений, «цепочки решений» и различия ролевых целей. На этих признаках и базируется замысел ДИ [3].

Разработка игрового комплекса . При разработке структуры игрового комплекса могут быть предусмотрены следующие виды ролей, вступающих во взаимодействие друг с другом [15]:

роли, моделирующие профессиональную деятельность лиц, входящих в имитируемую социальнопроизводственную систему;

роли управления ходом деловой игры (руководство, группа обеспечения, психолог) [10];

роли для повышения эмоционального напряжения участников (оппоненты, критики, «провокаторы»);

роли экспертов.

Разработка системы оценивания деятельности участников ДИ . Оцениванию должны подлежать наиболее важные аспекты деятельности участников ДИ:

эффективность сформированного решения (представление решения к заданному сроку, использование рекомендуемых (обязательных) приемов, способов, математических методов, наличие в принятых решениях элементов технической новизны, оригинальности, рациональность принятого решения, учет оговоренных ограничений, наличие и количество ошибок в решении, корректировка решений до начала их обсуждения, доработка, исправление ошибок по указанию руководства игры, техническая грамотность оформления решений);

межгрупповое взаимодействие участников ДИ (быстрота принятия решений, количество и качество внесенных предложений по игровым группам;

аргументированность при защите своих решений;

обращение к другим группам за дополнительной информацией, материальными, трудовыми ресурсами, согласование обобщенного решения;

итоги соревновательной деятельности одноименных расчетов, профиль, направленность и содержание межличностного общения участников игры);

взаимодействие участников игры внутри игровых групп (поощрения командировками групп своих расчетов за предложения по решению, различные виды «внутренних» займов техники, материальных средств и личного состава, начисление премий и штрафов за выполнение (невыполнение) к заданному сроку, взаимодействие игровой группы при поиске и обнаружении ошибок в решении);

взаимодействие участников ДИ с ЭВМ (выбранный режим работы ЭВМ, в различной степени загружающий машину, ошибки в работе с терминальны- ми устройствами ЭВМ, повторные обращения к ЭВМ для проведения дополнительных исследований, их целесообразность, объем, затрачиваемое машинное время, правильность интерпретации полученных на ЭВМ результатов, соблюдение инструкций по работе с аппаратурой, правил мер безопасности, обращение к ЭВМ за справочными данными, предоставляемыми участнику игры только за определенную сумму штрафных баллов);

личностные качества участников ДИ (эрудированность и принципиальность, умение аргументировать свои решения и отстаивать их, умение использовать необходимую научно-техническую литературу, справочные материалы и нормативные документы, склонность к риску, честность, дисциплинированность, инициативность и исполнительность, методическое мастерство, умение руководить коллективом и работать в нем) [13].

Разработка технического и методического обеспечения ДИ . При разработке методического обеспечения ДИ должен быть решен вопрос: в каком виде будет выдаваться задание участникам игры на каждом из ее этапов и в какой форме игровые группы будут представлять сформированные решения. Для этого обычно разрабатывают специальные бланки и для заданий, и для решений.

Интенсивность проведения игровых занятий и активность обучаемых значительно возрастают, если в игре широко представлены технические средства обучения и наглядные пособия. Использование в ДИ возможностей современной вычислительной техники привело к появлению и широкому распространению машинных вариантов.

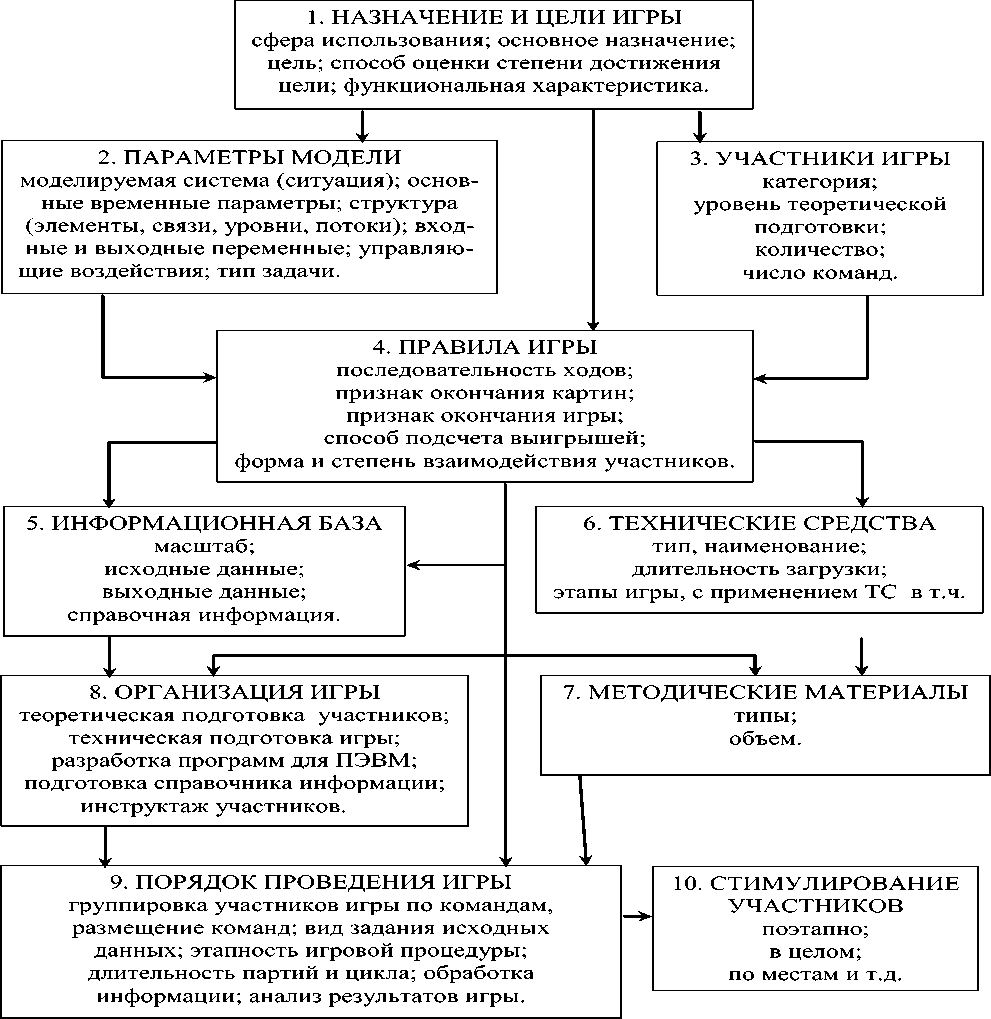

Определение эффективности ДИ. Эффективность ДИ оценивается тремя составляющими: экономическим эффектом, затратами на подготовку и проведение ДИ, психолого-педагогическим эффектом. Каждая из перечисленных составляющих оценивается критериями 2-го уровня и конкретными показателями 3-го уровня. Структура критерия эффективности ДИ представлена на рис. 2.

Основой определения экономической эффективности ДИ является выявление влияния ДИ на конечные экономические показатели деятельности организации, того или иного коллектива. В дополнение к оценке экономического эф- фекта целесообразно определение научно-технического уровня и социальнопсихологических результатов применения ДИ по специальным методикам. Эти показатели используются для приведения различных вариантов проведения ДИ и использования их результатов к тождественному эффекту.

Рис. 2. Структура оценки эффективности ДИ

Различающиеся по назначению ДИ (учебные, исследовательские, производственные) имеют особенности и в методике определения их эффективности.

Учебные ДИ проводятся для подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров руководителей и специалистов в межотраслевых и отраслевых институтах повышения квалификации (ИПК), в вузах и техникумах для студентов и слушателей ФПК и спецфа-культетов по переподготовке работников народного хозяйства, в средних школах и ПУ и в учебных подразделениях организаций (курсах мастеров, учебных комбинатах и пр.).

Производственные ДИ проводятся на предприятиях и в организациях с целью выявления производственных резервов и отработки оптимальных управленче- ских решений по планированию, организации производства, внедрению АСУ и оргтехмероприятий и пр.

При определении эффекта от производственных ДИ возможны два случая:

производственная ДИ (строительная, транспортная, снабженческая, проектировочная промышленная и т.п.) проводится в объединении, предприятии, организации, причем игровые отступления от условий реального производства настолько незначительны, что ими можно пренебречь;

производственная ДИ проводится на материале реального предприятия-аналога (организационнопроизводственной модели) со значительными отступлениями от масштабов, структуры и других параметров реального объекта, которые должны учитываться в расчетах эффекта.

В первом случае по результатам игры непосредственно формируется план мероприятий (организационных, технологических, технических и др.), который после утверждении руководством организации служит для непосредственной оценки их эффективности. Во втором случае применимость полученных в игре результатов в условиях реального объекта требует предварительного уточнения, которое оформляется протоколом предложений, на основании которого ведутся дальнейшие расчеты.

Эффект производственных ДИ определяется по входящим в игру комплексам предложений, относящихся к определенным группам факторов эффективности (например, по улучшению использования производственных мощностей, повышению производительности труда). Расчеты эффекта от улучшения использования однотипных ресурсных и функциональных комплексов (например, производственных мощностей), повторяющиеся в различных ДИ для аналогичных объектов (организация, отрасль, регион) могут вестись по эталонным схемам.

В сложных ДИ, охватывающих несколько ресурсных и функциональных комплексов, используются одновременно несколько соответствующих эталонных схем, объединяемых в «банк ситуаций и решений».

Расчет отдельных показателей эффекта, относящихся к тому или иному эталонному комплексу, производится в соответствии с действующими методиками определения экономической эффективности совершенствования систем управления, изобретений и рационализаторских предложений с учетом наложения эффекта от различных комплексов.

Проблема определения эффективности исследовательских ДИ не ставится, так как любые исследования могут привести и к отрицательному эффекту.

Предусматриваются 3 стадии определения экономической эффективности:

определение ожидаемого экономического эффекта разрабатываемой ДИ;

установление плановой экономической эффективности ДИ;

расчет фактического экономического эффекта ДИ от ее использования.

Основным источником экономической эффективности ДИ является экономия времени, получаемая сравнением применяемой методики освоения знаний с результатами проведения ДИ [12]. Экономия времени определяется в человеко-часах как разность между затратами на освоение учебной программы традиционными, в основном, лекционными средствами и затратами времени на эту же цель с применением ДИ.

Для определения затрат времени на освоение материала различными методами составляются параллельные учебные планы с тождественным конечным результатом, получаемым комбинацией традиционных форм обучения (лекции, практические занятия, производственная практика и т.п.). Затраты на подготовку и проведение ДИ включают оформление распорядительной документации на проведение ДИ (приказ по организации игры, распределение обязанностей, подготовительные работы, приглашение представителей других организаций и т.п.);

на тиражирование игровой документации, на подготовку помещений и технических средств обеспечения игры; на привлечение работников промышленности к подготовке исходных ситуаций и вводных ситуаций, на копирование технико-экономической и организационно-распорядительной документации, используемой для начала ДИ.

Затраты на проведение ДИ включают заработную плату ее участников за время проведения игры и анализа ее результатов, заработную плату и начисления на нее обслуживающего технические средства персонала, стоимость машинного времени ЭВМ, средств связи и сигнализации, затраты на командировки привлекаемых к игре иногородних участников, амортизационные отчисления на используемые основные средства и прочие затраты, непосредственно связанные с проведением конкретной ДИ в данной организации.

Психолого-педагогическая эффективность ДИ определяется как для учебных, так и для производственных ДИ по единой системе показателей. В основу оценки ППЭ положены объективно измеряемые параметры ДИ (табл. 1).

Таблица 1. Исходные данные для расчета эффективности ДИ

|

№ п/п |

Критериальное свойство |

Исходные показатели |

|

1 |

Экономия трудовых ресурсов |

Высвобождение персонала Интенсификация труда |

|

2 3 |

Экономия материальных ресурсов |

Снижение потерь сырья, полуфабрикатов, энергии Затраты на освоение с применением игры |

|

4 |

Экономия времени обучения Сбережение времени практики |

Плановая продолжительность ДИ, коэффициент интенсивности игры |

|

5 |

Единовременные затраты на разработку ДИ |

Затраты на НИР и ОКР Капитальные вложения |

|

6 |

Затраты на подготовку и проведение одной ДИ |

Затраты на подготовку игровой документации, техники и помещений Заработная плата участников и эксплуатационные расходы Затраты на оформление и реализацию рекомендаций |

|

7 |

Интенсивность проведения ДИ |

Число выработанных в ходе игры решений Плановая продолжительность ДИ |

|

8 |

Информационная насыщенность |

Число рассмотренных в ходе ДИ ситуаций |

|

9 |

Степень охвата ДИ тематики обучения (функций деятельности) Комплексность разрешения ДИ проблемных ситуаций |

Число тем курса обучения, число тем, затрагиваемых ДИ |

Область использования ДИ . Многие положительные качества ДИ являются прямыми следствиями достоинств структурных моделей, в т.ч. легкость в представлении любой предметной области, быстрота и наглядность реакции на воздействия, легкая перестраивае-мость модели, воспроизводимость ситуаций, исчерпывающий учет процесса игры, значительная степень общности.

Однако главные преимущества ДИ по отношению к другим структурным методам заключается в том, что она является структурно-субстанционной моделью [14]. ДИ позволяет актуализировать и выявить еще не учтенные потенции и тенденции элементов социальноэкономической системы. На искусственном полигоне ДИ могут «проверяться боем» многие элементы, аспекты и формы взаимодействия различных объектов. Имеются и другие преимущества метода ДИ.

Но было бы неправильным считать метод ДИ панацеей от всех проблем [20]. Он имеет определенные области эффективного применения.

Эти области определяются следующими ограничениями ДИ [17]:

имитационное моделирование в целях исследования и управления выступает как средство компенсации незнания сущности, а это вместе с пользой приносит и вред, поскольку придает больший вес тактическим вопросам;

вместо изобретательского творческого подхода преимущество получает методика копирования;

неполная структурная модель людей – уничтожается партнерство, процессы самоуправления;

структурная модель, как правило, имитирует прошлое, тогда как важен учет возникающих тенденций во всей социально-экономической системе, а не только в ее части, представленной игроками;

актуализация интересов игроков за счет поощрений и межгрупповых контактов меняет содержание деятельности людей;

в работе человек имеет дело с объектом, а потом с другими людьми, в игре же, наоборот;

выдвижение на первый план интересов игроков нарушает сложившуюся систему детерминации деятельности, ибо не только интересы движут людьми;

качество игры в основном определяется худшим из основных игроков;

в игре отрабатывается поиск и принятие решений, а их претворение в жизнь практически отсутствует;

обучение известной сущности на феноменологическом уровне ДИ не может заменить теоретического преподавания, поскольку при конкретизации сущности нарушается ее связь с другими сущностями, не входящими в данную предметную или профессиональную область.

Технологизация управленческой сферы и педагогического процесса подготовки управленцев позволит однозначно понимать процессы понимания и разрешения ситуаций, возникающих в мышлении специалистов и деятельности современных организаций, ускорит процессы передачи компетенций и опыта, создаст условия для развития их профессионализма [19]. Поэтому управленцу следует владеть тремя языками: родным языком, языком науки, языком технологии.

Список литературы Игровые технологии: состав, содержание, структура

- Адизес И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни / пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2014. 368 с.

- Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / пер. с англ. М.: Сов. радио, 1974. 272 с.

- Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. М.; Новгород: СЕТ, 1995. 272 с.

- Герасимов Б.Н. Развитие профессионализма управленцев // Управленческие науки. 2015. №4. С. 90-101.

- Герасимов Б.Н. Повышение эффективности управленческой деятельности на основе оптимизации взаимодействия её элементов // Russian Journal of Management. 2015. Т. 3. №. 3. C. 240-247.