Игры детей и игрушки в социокультурном пространстве сибирского города: историко-археологический контекст

Автор: Чрная М.П., Татауров С.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье вводится в научный оборот археологическая коллекция игрушек из средневековой Тары. Она рассматривается на широком пространственно-временном сравнительном поле. Акцент сделан на локализации игрушек на уровне микропланиграфии усадьбы, где миры взрослых и детей наиболее органично сосуществуют и во взаимодействии этих миров происходит развитие самосознания ребенка, его социализация, в т.ч. посредством игр. Последние выступают активной формой организации детьми своего пространства в мире взрослых и по его образцу, игрушки помогают детям самоутвердиться, «населить собой» домашний мир усадьбы. Детское присутствие в пространстве дома -усадьбы - города представлено в археологическом контексте игровыми атрибутами, привязанными к конкретным объектам (игрушки-оружие, шары, мячи, птички-свистульки, детская посудка, бабки, свайка, ножички и др.). Выявленная на раскопанной усадьбе схема локализации детских игр может быть спроецирована на город в целом, т.к. усадьбы были основным местом обитания. Дети разных сословий играли в домах, на задворках и выгонах, на участках между усадьбами. Освоение детьми обитаемой среды посредством игр определяет их роль в социокультурном пространстве города. Игра и игрушки как неотъемлемый элемент бытовой культуры помогали детям осваивать окружающий мир. По мере взросления границы обжитого ребенком социокультурного пространства расширялись, выходя за пределы семейного уклада.

Игры детей, игрушки, локализация в обжитом пространстве, сибирь, тара, археология

Короткий адрес: https://sciup.org/145145942

IDR: 145145942 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.084-092

Текст научной статьи Игры детей и игрушки в социокультурном пространстве сибирского города: историко-археологический контекст

Социокультурное пространство городских комплексов маркировано множеством предметно-объектных проявлений и богато представлено в археологическом материале. Одной из характеристик повседневной жизни социума выступает игра как специфическое занятие, которое, не переставая быть собой, т.е. сферой, где человек свободен от налагаемой на него обществом и государством необходимости, не изолировано от утилитарных сфер, их взаимодействие и взаимопроникновение определяется конкретным культурным и социальным контекстом [Хренов, 2005, с. 17, 34].

Детские игры являются особым способом обобщения и систематизации представлений детей об окружающем мире и активной формой организации своего пространства в мире взрослых и по его образцу. «Игры детства представляют собою горячую, неустанную, но вместе с тем и веселую работу, с помощью которой энергично развивается дух и тело ребенка, насаждаются в нем знания и опыт и закладываются первые основы для его будущей деятельности в жизни» [Покровский, 1895]. Игра исполняет роль моделирующей знаковой системы, помогающей детям в непринужденной форме ориентироваться в «житейском море». Игровое поведение служит прообразом «взрослой» жизни, а символические игровые аналоги – инструментом обретения знаний, умений, навыков. Осваивая окружающий мир, дети – по отдельности и в компании – «опредмечивают» себя, материализуют свое присутствие в определенных более или менее постоянных или временных местах для игр в доме, во дворе или за их пределами, но в границах освоенной территории, а также через вещи-заместители – игрушки, поделки, рисунки, при помощи которых они самоутверждаются в пространстве дома, «населяют собой» домашний мир [Осорина, 2000, с. 37].

Детское присутствие в пространстве дома – усадьбы – города представлено в археологическом контексте игровыми атрибутами, привязанными к конкретным объектам, где играли дети. В культурных слоях городов от Древней Руси до Нового времени найдены серии игрушек, по составу, материалу, назначению которых предложены различные их классификации. Раскопки русских памятников Сибири пополнили археологическое собрание атрибутов детских игр и существенно раздвинули географические границы бытования традиционной детской игровой культуры, что создает широкое пространственно-временное сравнительное поле. Нами вводится в научный оборот не очень многочисленная, но разнообразная коллекция игрушек из средневековой Тары. При ее характеристике сделан акцент на локализации игрушек в домашнем мире усадьбы и прилегающей территории, что определяет роль детских игр в социокультурном пространстве города.

Игры детей в пространстве усадьбы и города Тары

Материал из раскопок усадебного комплекса в историческом центре Тары позволяет проанализировать освоение детьми городского пространства на уровне микропланиграфии. Такой подход дает информационное преимущество, ибо миры взрослых и детей наиболее органично сосуществуют именно в обжитом пространстве усадьбы, во взаимодействии этих миров происходит развитие самосознания ребенка и его социализация, в т.ч. посредством игры.

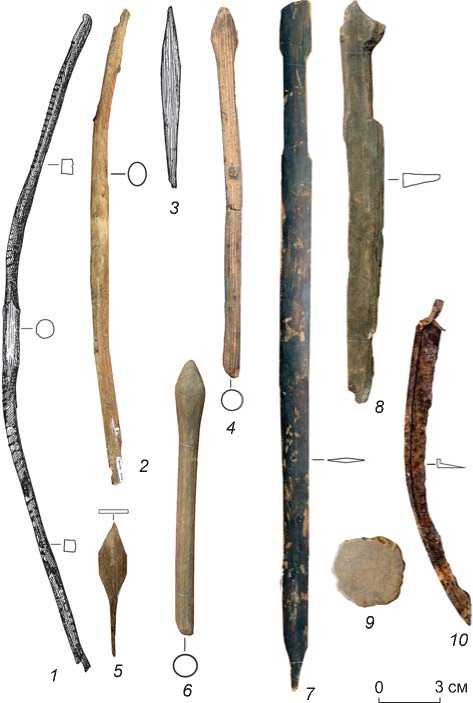

Усадьба существовала продолжительное время (культурный слой более 3 м) и неоднократно перестраивалась после пожаров. По результатам раскопок сделана ее реконструкция на одном из этапов функционирования (рис. 1). Усадьба включала пять объектов: хозяйский дом – пятистенок с обширными сенями, избу с большой печью, погреб с напогребицей, баню, колодец. Прямоугольный в плане усадебный участок был огорожен заплотом или частоколом [Та-тауров, Чёрная, 2015].

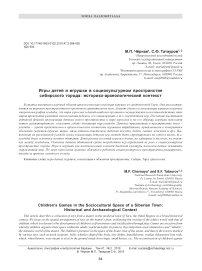

В сенях мальчишки хранили свой «арсенал» – два лука со стрелами и два меча/сабли (рис. 2, 1–8 ). Тарские игрушки имитируют «взро слые» экземпляры: отцы, деды, мальчики вырезали ножи и сабли по бо-

Рис. 2 . Игрушки.

1, 2 – луки; 3, 5 – наконечники стрел; 4, 6 – стрелы; 7, 8 – мечи/ сабли; 9 – игральная фишка; 10 – коса. 1–8 – дерево; 9 – керамика; 10 – железо.

аб

Рис. 1 . Реконструкция вида усадьбы с местами детских игр ( а ) и хранения игрушек ( б ).

евым образцам, прорабатывая наиболее значимые детали – рукоять, гарду, клинок и т.д. Детские луки (всего их найдено в Таре пять) также имеют признаки настоящего оружия – утолщение в центральной части

(рукоять), концевые накладки, зарубки для крепления тетивы. Представление о наборе стрел в колчане тарского лучника дают игрушечные стрелы с наконечниками разных типов: длинные узкие бронебойные, листовидные, тупые томары (рис. 2, 3–6 ). Детские модели из орешника, можжевельника, дуба длиной от 50 до 90 см, с достоверно проработанными деталями, в т.ч. подражающие сложному луку, склеенному из кусков дерева и костяных пластин, известны в археологических коллекциях IX–XVI вв. Новгорода, Пскова, Старой Ладоги, Белоозера, Старой Руссы и др. После XVI в. игрушечные луки в древнерусских городах почти не встречаются, что связано с выходом из употребления этого оружия. Фрагменты детских луков из напластований первой половины XVII в. в Пскове относят к финальному этапу существования подобных игрушек [Розенфельдт, 1997, с. 115; Хорошев, 1998; Закурина, Салмин, Салмина, 2009]. В Сибири лук как боевое и охотничье оружие долго был востребован, что нашло отражение и в распространении его игрушечных моделей, найденных в Таре, Мангазее, Березовском, Старотуруханском городищах [Пархимович, 2014, с. 256, 259, 260; Визга-лов, Пархимович, 2017, с. 91, 99, 174].

В сенях тарского дома найдены также деревянные модели мечей или сабель – целая и обломанная. Определение типа оружия условно. Клинок целого экземпляра длинный прямой, а обломанный имеет некое подобие изгиба, но нельзя утверждать, что он сделан изначально (рис. 2, 8). У названного саблей детского оружия из Мангазеи клинок прямой [Виз-галов, Пархимович, 2017, рис. 121, 16; 257, 4]. Обломанный тарский экземпляр по форме рукояти весьма схож с мангазейской находкой [Там же, рис. 257, 4]. Хотя в Мангазее известны и сабельки из прутьев с петлеобразной гардой [Визгалов, Пархимович, 2008, рис. 166, 4]. Местные дети были знакомы с саблями, входившими в арсенал служилых Сибири. Знали они и о мечах, на что указывает нахождение в Мангазее рукояти меча с круглым навершием [Там же, рис. 166, 5] (мечи с аналогичным навершием обнаружены в Новгороде и Сарапуле [Хорошев, 1998, рис. 1, 3; Сарапульская кладовая…, 2018, с. 32]).

Игрушечное оружие из сибирских коллекций подтверждает вывод, сделанный по данным раскопок древнерусских городов: игрушки-имитации являются благодатным материалом для изучения вооружения. Остатки наверший деревянных мечей из Новгорода точно повторяют основные пропорции настоящих боевых. Серия детских мечей из четко датируемых стратиграфических напластований позволила выявить эволюционные изменения боевого оружия средневековых новгородцев. Это тем более ценно, что железные мечи – чрезвычайно редкие находки в городских культурных слоях [Морозова, 1990, с. 70; Хорошев, 1998].

Игровое оружие могло быть очень близко реальным прототипам. Например, «оружейный набор» – деревянные поясные (боевые) ножи и пернач (шестопёр) – из псковского двора второй половины XVII в. даже заставляет усомниться в его принадлежности детям и соотнести эти модели со взрослой культурной средой как атрибуты обрядового или театрального действа [Салмин, 2013]. Однако в основной массе имитации предназначались для игр детей, представляя уменьшенные копии настоящих предметов. Так, модели клинкового оружия из Тары, повторяя пропорции прототипов, по размеру (50–60 см) подогнаны к детскому росту.

Сходство с повседневными вещами демонстрируют также игрушечные утварь, орудия труда, обувь, транспортные средства, представленные в тарских материалах пока скромно (лопаточка, посуда, полоз от санок) по сравнению с другими городами [Розен- фельдт, 1997, с. 118, 119; Визгалов, Пархимович, 2008, рис. 166, 167; 2017, с. 91, 137, 147, 165, 174, 185–186]. Модели лодок в Таре еще не найдены, но археологическая коллекция детских лодочек из Новгорода дает представление об уровне кораблестроения, а подобные находки из Мангазеи – о разных типах судов [Морозова, 1990, с. 70; Хорошев, 1998; Пархимович, 2014, с. 255]. Игрушки-имитации служат детям «строительным материалом» для создания своего мира, а подражание – механизмом познания окружающей действительности с ориентацией на взрослый мир, где есть готовые образцы вещей и модели обращения с ними, даже если их взрослый смысл не совсем понятен детям и они воспроизводят его на свой лад.

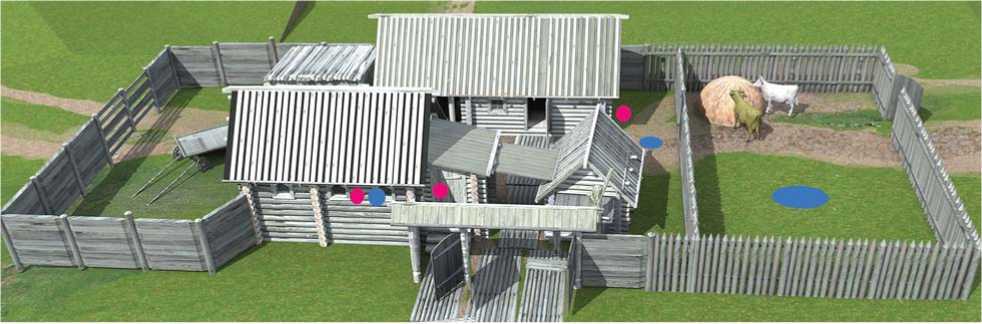

В сенях тарского дома найдены также два шара, вырезанные из корней дерева (рис. 3, 3, 4 ). Игры в мяч, шар А. Терещенко относил к «мужеским» [1848, с. 50–53, 58, 59]. Поэтому логична локализация данных находок вместе с «боевым арсеналом» в сенях, где мальчики хранили предметы своих забав. Деревянные шары и кожаные мячи – универсальные игрушки для состязательных (подвижных) игр – были широко распространены в русских городах. Кстати, в Таре найдена деталь мяча, имеющая сегментовидную форму (5,0 × 8,5 см). Мячи из сегментов, как в Таре, или из двух кружков и соединяющей их полосы, как в Великом Новгороде, кроили из мокрой, иногда разноцветной, кожи (в Мангазее археологически зафиксированы тканевые мячики). Внутрь набивали шерсть, конский волос, мох, шерстяные нитки, кудель. После высыхания кожа плотно обтягивала набивку. Изготовление кожаных мячей носило характер подсобного производства в сапожном ремесле. Неудивительно, что охотники до игры в мяч приобретали их не дешево – за несколько пар бабок, хороший биток или свайку. Дороже вырезанных вручную стоили выточенные

10 0 3 cм 12

Рис. 3 . Игровые принадлежности.

1–2 – свистульки-птички; 3–5 – шары; 6–8 – сосудики; 9 – лопатка; 10 – полоз от санок; 11 – игральная фишка; 12 – фрагмент наборного пояска. 1, 2, 6–8, 11 – керамика; 3 , 4 , 9 , 10 – дерево; 5 , 12 – береста.

на токарном станке деревянные шары, также встреченные в слоях древнерусских городов.

Разные вариации игры в шар или мяч требовали проворства, тренированности, искусства. Одна из разновидностей предполагала выкапывание довольно большой ямы, называемой касло или котлом, и небольших ямок (лунок) вокруг нее по числу игроков. Водящий старался захватить чье-нибудь место, загнав шар в лунку, остальные игроки должны отбивать его на лету [Покровский, 1895; Терещенко, 1848; Морозова, 1990, c. 70; Розенфельдт, 1997, с. 116; Рыбина, 2006, c. 18; Векслер, Осипов, 2000, c. 155; Пар-химович, 2014, с. 258, 259; Осипов и др., 2017, с. 117, 118]. Такой вариант игры в шар, выражающий набег врага на мирные жилища, был имитацией реальных вражеских нападений, осад городов и их защиты горожанами. Игра не только развивала ловкость, но и воспитывала боевой и патриотический дух в подрастающем поколении.

В жилой части хозяйского дома на тарской усадьбе найдена керамическая свистулька-птичка, покрытая глазурью (рис. 3, 2). Такие изделия, отличающиеся морфологическими и техническими вариациями, – типичный атрибут народной музыкальной культуры, часто встречающийся в поселенческих комплексах [Фехнер, 1949, с. 55; Розенфельдт, 1997, с. 118; Хорошев, 1998; Колызин, 1998, с. 117; Ткаченко, Фёдорова, 1998, с. 345, 346; Глиняные игрушки…, 2002; Спиридонова, 2002, с. 216; Матвеев и др., 2008, с. 126, 127; Татаурова, 2008, с. 200; Воробьёв-Исаев, 2014; Пар-химович, 2014, с. 258; Тропин, 2017, с. 480; Баранов, Куприянов, 2017, с. 509, 510; и др.]. Технология их изготовления описана в этнографической литературе [Церетелли, 1933, с. 183; Галуза, 1998, с. 172; Бондарь, 2006; Короткова, 2006]. Сравнение показывает, что при веками отработанной традиции свистульки имели местные особенности в технических приемах и формах, отдельные мастера обладали своими секретами и «почерком». Требовалось умение, чтобы игрушка могла выполнять функцию музыкального инструмента. В хвосте «птички» обычно находится пригубник со щелевидным отверстием для дутья. Под хвостом или на спине фигурки расположен пищик (без него игрушка свистеть не будет), по бокам – два отверстия-лада, зажимая которые можно варьировать звук и получать незамысловатую мелодию. Успех в изготовлении свистульки обеспечивало четкое представление о природе возникновения звука за счет пульсации воздуха, попадающего из зоны нормального давления в воздушную струю, где оно понижено. Важно верное направление входного канала-воздуховода и отсутствие в нем частиц глины, тогда звук получался четкий и звонкий [Глиняные игрушки…, 2002, с. 7; Бондарь, 2006]. Свистульки, как и погремушки, были не только игрушками, но и оберегами: считалось, что шумом и свистом они отпугивают от ребенка злых духов. Это также объясняет их устойчивое бытование [Глиняные игрушки…, 2002, с. 8].

Девочки играли в жилой части тарского дома, где найдены миниатюрные сосудики (рис. 3, 6–8 ), деревянная лопатка (рис. 3, 9 ) и шарики из берестяных лент, из них маленькие (диаметр 4–5 см), возможно, служили головами кукол (рис. 3, 5 ), а большим (15 см) могли играть как мячиком. Девочки, привязанные к дому, матерям и бабушкам, в постановочных играх имитировали важные составляющие сценария взрослой жизни: «готовили еду», заботились о «ребенке», пеленая и одевая кукол, «пряли» шерсть и т.д. Значительную часть игрушечной утвари изготавливали профессиональные гончары, а кукол из глины, дерева, соломы, тряпок делали старшие [Фехнер, 1949, с. 56; Розенфельдт, 1997, с. 116, 118; Колызин, 1998, с. 119; Татаурова, 2008, с. 199; Пархимович, 2014, с. 254, 255; и др.], что свидетельствует о взаимодействии детей и взрослых в подготовке девочек к важнейшей роли хозяйки-жены-матери. Не чужды были девочкам и подвижные игры. Они играли, например, в мяч, в т.ч. вместе с мальчиками. Коллективные игры характерны для детей всех возрастов [Забылин, 2003, с. 526, 531, 532].

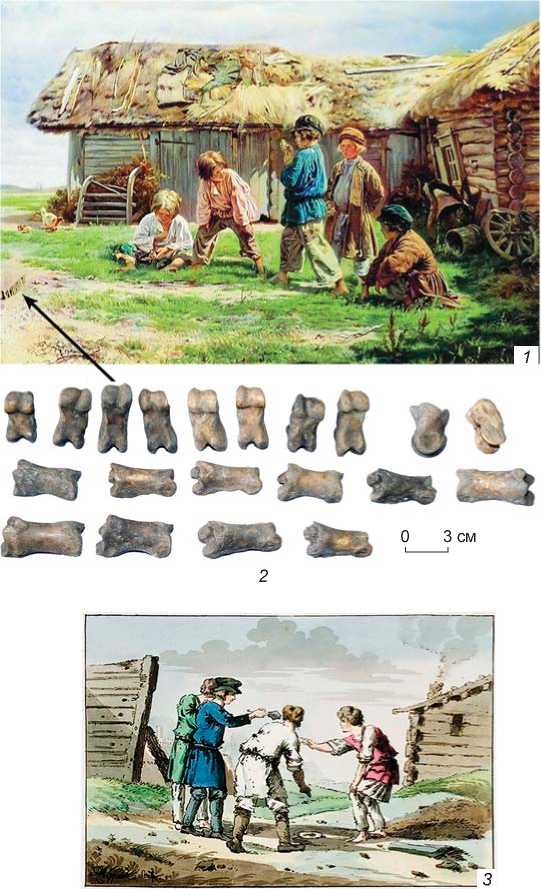

Третье место хранения игровых атрибутов обнаружено во дворе, у завалинки избы. В ямке глубиной ок. 40 см, прикрытой куском бересты, находился набор из 20 игровых бабок одного размера, у некоторых спилены или срезаны выступающие части суставов (рис. 4, 2 ). По повреждениям на костях видно, что ими играли достаточно продолжительное время. В наборе не было битка (просверленная и залитая свинцом бабка), хотя таких находок известно много. Бабки хранились на свободной от застройки площадке, что подразумевает участие в игре детей из нескольких дворов (см. рис. 1). На аналогичной по расположению площадке играют мальчики на картине известного русского художника В.Е. Маковского (см. рис. 4, 1 ).

Игра «в бабки» была одной из самых популярных. Поэтому они встречаются практически повсеместно, и в Сибири, конечно, тоже, как на русских памятниках, так и на аборигенных – среди комплекса предметов, попадавших к автохтонам от/через русских [Белов, Овсянников, Старков, 1981, с. 43; Татаурова, 2008, с. 198; Чёрная, 2015, с. 170, 171; Баранов, Куприянов, 2017, с. 504, 510]. Распространенность игры обеспечивалась доступностью сырья – подкопытной кости, которую обваривали в горячей воде. Бабки имели ценность, на них обменивали, например, мячи или ласы – шары из снега, облитые водою и замерзшие [Терещенко, 1848, с. 25–26].

Безусловно, важно, что тарский набор бабок был спрятан. Устройство тайников имеет утилитарный и символический аспект детского территориального

0 3 cм

0 3 cм

Рис. 4 . Игры «в бабки», «в свайку», «в ножички» и соответствующие игровые принадлежности из тарской коллекции.

1 – В.Е. Маковский. «Игра в бабки» (http://www.artsait. ru/; 2 – набор для игры «в бабки»; 3 – Дж. Аткинсон. «Игра в свайку» (по: [Atkinson, Walker, 1803]); 4 – свайка; 5 – ножичек.

поведения. Так дети материализуют свое тайное присутствие в определенном месте, устанавливают глубинный личный контакт с обжитым пространством, потаенный материальный взаимообмен с окружающей средой. Устройство тайников/«секретов» – традиция детской субкультуры, один из символических способов овладения освоенной территорией через своеобразное врастание в почву, пребывание в самой плоти земли. Детские тайники, фиксируемые, хотя и редко, археологически (например, тайничок с птичками-свистульками в Томской обл.), являются наряду со строительными жертвами и стационарными кладбищами, хранящими могилы предков, показателями прочного освоения пространства, обживания среды обитания [Осорина, 2000, с. 127–145; Пархимович, 2004; Воробьёв-Исаев, 2014, с. 229; Чёрная, 2015, с. 36, 37; 2016, с. 17; Визгалов, Пархимович, 2017, с. 333–340]. Для тарского мальчика, которому принадлежал тайник с бабками, важным было сознание того, что он обладает в пространстве усадьбы собственной тайной, недоступной для непосвященных.

В ходе раскопок тарской усадьбы удалось установить три основных места локализации игрушек. Но атрибуты детских игр залегали и без привязки к определенным объектам, например круглые фишки диаметром 3–5 см из осколков глиняной посуды (см. рис. 2, 9 ; 3, 11 ). Такие фишки в разрозненном состоянии встречены и в острожной части Тары. Их находят на городских и сельских памятниках в европейской части России и в Сибири. Фишки использовали как «денежки» в играх в «кремешки», шашки, «купи-продай». «Креймешки делаются из разбитой глиняной посуды и кафлей; округливают их величиною с грош, но не более пятака медного» [Терещенко,

1848, с. 42]. Доступность таких игрушек из разбитой керамической посуды определяла повсеместность их бытования [Костылева, Уткин, 2008, с. 216–218; Тата-урова, 2008, с. 198].

На территории усадьбы найдены единичные осколки стеклянных сосудов европейского производства, выполненных в технике накладки стеклянных нитей. Разбившийся сосуд терял статус престижной вещи из взрослого мира, зато яркие цветные осколки становились настоящим сокровищем для детей, которые наделяли их новым смыслом, включая в орбиту своих переживаний, фантазий, интересов и отношений [Осорина, 2000, с. 98, 138, 139]. Драгоценные стеклышки становились не просто предметом торга и обмена, но, возбуждая воображение, помогали создавать свой мир, конструируемый ребенком-творцом из обломков вещей взрослых. Здесь уместно сказать об эстетической составляющей, привносимой в процесс игры девочками. Они рассматривают, раскладывают, хранят завораживающие своей красотой и неповторимостью осколки, стараются украсить кукол или себя. Найденный в усадьбе фрагмент наборного берестяного ремешка, видимо, также относится к числу доступных «дизайнерских» средств девочек того времени (см. рис. 3, 12 ).

Схема локализации детских игр на примере раскопанной усадьбы может быть спроецирована на город в целом, т.к. усадьбы были основным местом обитания. Дети играли в домах, на задворках и выгонах. Другие площадки для игр найти было сложно ввиду плотности застройки, малой ширины улиц и грязи на них, в которой даже в начале ХХ в. тонули конные упряжки [Тарская мозаика…, 1994, с. 22]. Играть вне крепостных стен дети могли только под присмотром взрослых, когда они выезжали на определенные работы.

Ограниченность пространства лимитировала места для коллективных игр. Таковыми могли служить межусадебные участки. Одна из групповых игр, имевшая поистине народный характер, – «в свайку». Ею увлекались и мужчины, и подростки. Свайка – заостренный железный стержень с массивной головкой (длина 18,7 см, диаметр стержня 0,8 см, головка 12-гранная, ширина грани 2 см) – найдена в острожной части Тары (см. рис. 4, 4). Суть игры заключалась в попадании свайки в кольцо или не сколько колец, лежащих на земле. Увлечение этой игрой заметили и иностранцы: «Мальчики играют заостренными кусками железа, норовя попасть в лежащее на земле кольцо» [Рейтенфельс, 1905, с. 149]. Дж. Аткинсон оставил рисунок (см. рис. 4, 3) и подробное описание: «Это игра на ловкость, свойственная русским. Небольшое железное кольцо диаметром около 1,5 дюйма укладывается на землю, куда бросают тяжелый железный штырь с большой круглой го- ловкой, ограненной на 8 плоскостей, как бриллиант. Игрок держит свайку и бросает таким образом, чтобы она, перевернувшись, кончиком воткнулась в землю посередине кольца. Если он промахнется, то обязан передать свайку остальным игрокам, пока другой не промахнется и не уступит черед первому»* [Atkinson, Walker, 1803].

Свайка – это еще и холодное метательное оружие, способное пробить самые крепкие доспехи. Она «весит иногда до 4 и 5 фунтов… некоторые утверждают, что бывают до полпуда…» [Терещенко, 1848, с. 54]. Приемы метания свайки в игре и в бою одинаковы, подростки могли осваивать их вместе с родителями – служилыми людьми. Молодецкие игры в народе любили. Игры полуспортивного, полувоенного характера (борьба, состязание в беге, верховой езде, стрельбе из лука, перетягивание на палке или веревке) воспитывали в подростках мужество, выносливость, ловкость [Леонтьев, 1977, с. 64, 65].

В Таре неоднократно находили миниатюрные (длина ок. 11 см) ножички (см. рис. 4, 5 ). Они предназначались для затачивания гусиных перьев, а кроме того, использовались подростками в качестве игрового атрибута. Игра «в ножички» – более поздняя филиация, специализированный вариант игры «в свайку». Она принадлежит к обширному классу «состязательных» игр с «вещью» («бабки», «чиж», «мяч», «шар», «лапта», «свайка», «кости», «камешки», «бирюльки», «перегон», и т.п.) [Топоров, 1998, с. 251, 252, 269, 270]. Игра «в ножички», имеющая большую историю в русских забавах, помогала приобретать навыки владения ножом как в быту, так и на военной службе.

Интересная находка – уменьшенная копия косы (см. рис. 2, 10 ): длина 27 см, ширина 2, высота ребра упругости до 0,4 см. Судя по сильной изношенности лезвия, она предназначалась для обретения навыка работы с настоящей косой, но в игровой форме.

Ассортимент игрушек в усадьбе статусного человека в центре Тары и в острожной части был схожим. Различия наблюдаются только в деталях. Так, найденный в усадьбе полоз от санок (см. рис. 3, 10), выструганный из хвойной доски, имеет крепление для опорной спинки. У игрушечных санок из острога, наподобие настоящих, гнутые полоза из талины или березы. Птичка-свистулька из острожной части Тары (см. рис. 3, 1) неглазурованная в отличие от поливной из усадьбы. Морфологическое и технологическое многообразие игрушек обусловлено индивидуальным «почерком» их создателей и местными традициями. Жесткой социально-иерархической градации игрушек не было, большинство предназначалось для детей разных сословий. Даже царские дети в XVII в. играли и с дорогими немецкими куклами, и с простонародными игрушками, купленными на базаре [Забелин, 2014, с. 588].

Заключение

Анализ археологической коллекции игрушек на уровне микропланиграфии усадьбы позволил определить места детских игр, которые являются доступным и конструктивным способом социализации детей, освоения ими обитаемого пространства и создания в нем своего микромира. Влияние среды на ребенка через посредство игрушек чрезвычайно велико, поскольку с них начинается познание мира человеком – от случайных предметов (камешков, шишек, сучков), использования отходов и отживших свой век вещей «мира взрослых» к специализированному игрушечному ремеслу [Цере-телли, 1933, с. 21; Глиняные игрушки…, 2002, с. 3]. Взрослые – родители, бабушки, дедушки, мастера-игрушечники – выступали старшими партнерами детей, делая им на забаву игрушки.

В игровой культуре ярко проявляется противостояние живой народной практики духовным поучениям и уставам о праведной жизни XVI–XVII вв. с детальной регламентацией всего и вся, жесткими требованиями к бытовой жизни, навязыванием поведенческой формулы: «дние наши не радости, но плача суть», настоянием не смеяться, «гнушатися» детскими играми, в которых страсти начинают проявлять свою губительную силу уже с отрочества, указанием воспитывать детей «в запретах» [Яковлева, 2000, с. 10, 15, 19].

В живой практике игра и игрушки – неотъемлемый элемент бытовой культуры. Из поколения в поколение внутри семьи и на уровне игрушечного ремесла передавались традиции, навыки, мастерство изготовления игрушек, что отражают и археологические материалы от Древней Руси до этнографической современности. Игры и игрушки с младенчества развлекали, учили, воспитывали детей, помогали взрослеть и осваивать окружающий мир. Через игру в сознание детей закладывались социально-бытовые представления, диапазон которых рос по мере расширения границ обжитого ребенком социокультурного пространства, выходя за пределы семейного уклада – к укладу общественному. Несомненно, прав «добрый доктор» и педагог Е.А. Покровский, написавший замечательную книгу о детских играх: «Своей игрой мы, конечно, служим и отечеству!» [1895].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00487).

Список литературы Игры детей и игрушки в социокультурном пространстве сибирского города: историко-археологический контекст

- Баранов М.Ю., Куприянов В.А. Культурно-хозяйственный комплекс приобских остяков XVII–XIX вв. (по материалам исследования поселения «Урочище Бала 1») // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: Наука, 2017. – С. 504–510.

- Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. Мангазея. – М.: Наука, 1981. – Ч. 2: Материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI–XVII вв. – 147 с.

- Бондарь А. Чистый звук глиняной свистульки // Наука и жизнь. – 2006. – № 6. – URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/5992

- Векслер А.Г., Осипов Д.О. Инструменты сапожника и кожаные изделия из раскопок Старого Гостиного двора в 1998 году // Археологические памятники Москвы и Подмосковья. – М.: Музей истории города Москвы, 2000. – С. 153–159. – (Тр. Музея истории города Москвы; вып. 10).

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2001–2004 гг.). – Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2008. – 296 с.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: усадьба заполярного города. – Нефтеюганск; Екатеринбург: Изд. группа Караван, 2017. – 360 с.

- Воробьёв-Исаев А.А. Находка глиняных птичек-свистулек в устье реки Таган // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. – Т. I. – С. 228–230.

- Галуза С.Д. Игрушечный и гончарный промыслы в Чарышском районе (по материалам экспедиции 1986 года) // Этнография Алтая и сопредельных территорий. – Барнаул: Барнаул. гос. пед. ун-т, 1998. – С. 171–172.

- Глиняные игрушки XIV–XVIII вв. из археологических коллекций ВСМЗ: каталог / авт.-сост. Н.В. Нестерова. – Владимир: [б. и.], 2002. – 42 с.

- Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. – М.: Ин-т рус. цивилизации, 2014. – Ч. 1. – 1056 с.

- Забылин М. Русский народ: его обычаи, предания, обряды и суеверия. – М.: Эксмо, 2003. – 608 с.

- Закурина Т.Ю., Салмин С.А., Салмина Е.В. Находки игрушечных деревянных луков в Пскове // Археология и история Пскова и Псковской земли: Семинар им. акад. В.В. Седова: мат-лы 54-го заседания. – Псков: Псков. археол. центр [и др.], 2009. – С. 34–36.

- Колызин А.М. Игрушки и игры XII–XVII вв.: (по данным археологических исследований Московского Кремля) // РА. – 1998. – № 2. – С. 113–122.

- Короткова З. Глиняные «потешки» из Чернышено // Наука и жизнь. – 2006. – № 1. – URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/3391

- Костылева Е.Л., Уткин А.В., Игрушки деревенской детворы с селища Кнутиха на р. Уводь // Археология Владимиро-Суздальской земли: мат-лы науч. семинара. – М.: ИА РАН, 2008. – Вып. 2. – С. 214–218.

- Леонтьев А.К. Нравы и обычаи // Очерки русской культуры XVI века. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1977. – Ч. 2. – С. 33–75.

- Матвеев А.В., Аношко О.М., Сомова М.А., Селиверстова Т.В., Бормотина Ю.В. Предварительные результаты первого года раскопок археологической экспедиции Тюменского университета в Тобольске // Ab origine: проблемы генезиса культур Сибири. – Тюмень: Три Т, 2008. – Вып. 2. – С. 114–149.

- Морозова Н.А. Игрушки древнего Новгорода // Новгород и Новгородская земля: История и археология. – Новгород: [б.и.], 1990. – Вып. 3. – С. 69–71.

- Осипов Д.О., Татауров С.Ф., Тихонов С.С., Чёрная М.П. Коллекция кожаных изделий из Тары (по материалам раскопок 2012–2014 гг.) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 1. – С. 112–120.

- Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб.: Питер, 2000. – 277 с.

- Пархимович С.Г. Магические строительные обряды в Мангазее // Русские: мат-лы VII Сиб. симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири». – Тобольск: Изд-во Омск. пед. ун-та, 2004. – С. 47–53.

- Пархимович С.Г. Детские игрушки в русских поселениях севера Сибири конца XVI–XVIII вв. // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. – Т. I. – С. 253–267.

- Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские (в связи с историей, этнографией, педагогией и гигиеной). – М.: [Типо-лит. В.Ф. Рихтер], 1895. – 226 с.

- Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии / пер. с лат. А.И. Станкевича. – М.: [Тип. Об-ва распространения полез. кн., арендуемая В.И. Вороновым], 1905. – X, 228 с.

- Розенфельдт Р.Л. Игры детей // Древняя Русь: Быт и культура. – М.: Наука, 1997. – С. 114–119.

- Рыбина Е.А. Мир вещей среднев екового Новгорода (по археологическим находкам) // Вестн. Новгород. гос. ун-та. – 2006. – № 38. – С. 14–19.

- Салмин С.А. Деревянное «оружие» из раскопок в Окольном городе Пскова: игрушки, модели, реквизит // Археология и история Пскова и Псковской земли: Семинар им. акад. В.В. Седова: мат-лы 58-го заседания. – М.; Псков, 2013. – С. 68–78.

- Сарапульская кладовая: иллюстрированный каталог / сост. С.А. Перевозчикова, Н.Л. Решетников. – Сарапул; Ижевск: [б. и.], 2018. – 36 с.

- Спиридонова Е.В. Керамические изделия XVIII века из Ярославля (раскопки 1999 г.) // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. – Тверь: [Твер. обл. тип.], 2002. – Вып. 4. – С. 215–221.

- Тарская мозаика (история края в очерках и документах 1594–1917 гг.). – Омск: Кн. изд-во, 1994. – 200 с.

- Татауров С.Ф., Чёрная М.П. Усадьба в Тарской крепости: опыт реконструкции комплекса // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: Издатель-Полиграфист, 2015. – С. 214–219.

- Татаурова Л.В. Игры и игрушки русского населения Среднего Прииртышья в XVII–XIX вв. (по данным археологии) // Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции: мат-лы XIV Зап.-Сиб. археол.-этногр. конф. – Томск: Аграф-Пресс, 2008. – С. 197–200.

- Терещенко А. Быт русского народа. – СПб.: [Тип. военно-учеб. заведений], 1848. – Ч. IV: Забавы. – 338 с.

- Ткаченко В.А., Фёдорова Л.И. Глиняные игрушки XVI–XVII веков из Калужских находок // Тр. VI Междунар. конгр. славян. археологии. – М.: Эдиториал УРСС, 1998. – Т. 4. – С. 345–348.

- Топоров В.Н. Детская игра «в ножички» и ее мифоритуальные истоки // Слово и культура. – М.: Индрик, 1998. – Т. II. – С. 242–272.

- Тропин Н.А. Мир материальных ценностей зажиточного жителя Ельца второй половины XVII – начала XVIII века (по материалам раскопок 2007 г. по ул. Маяковского, д. 5) // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: Наука, 2017. – С. 477–484.

- Фехнер М.В. Глиняные игрушки московских гончаров // МИА. – 1949. – № 12. – С. 52–56.

- Хорошев А.С. Детские игрушки из Новгорода (классификационный обзор археологических находок) // Новгород и Новгородская земля: История и археология. – Новгород: Новгород. гос. объед. музей-заповедник. – 1998. – Вып. 12. – С. 82–94.

- Хренов Н.А. «Человек играющий» в русской культуре. – СПб.: Алетейя, 2005. – 604 с.

- Церетелли Н. Русская крестьянская игрушка. – Л.: Academia, 1933. – 257 с.

- Чёрная М.П. Воеводская усадьба в Томске 1660–1760 гг.: историко-археологическая реконструкция. – Томск: Д’Принт, 2015. – 276 с.

- Чёрная М.П. Сибирский опыт освоения пространств в историко-археологическом контексте // От Смуты к Империи: Новые открытия в области археологии и истории России XVI–XVIII вв. – М.; Вологда: Древности Севера, 2016. – С. 14–23.

- Яковлева А.М. «Устав о жизни по правде и с чистой совестью» и проблема развлечений в России в XVI–XVII вв. // Развлекательная культура России XVIII–XIX вв.: Очерки истории и теории. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. – С. 7–27.

- Atkinson J.A., Walker J.A Picturesque Representation of the Manners, Customs, and Amusements of the Russians: in 3 vol. – L.: W. Balmer & Co, 1803. – Vol. 1. – 80 p.