Иконостас основного объёма церкви Рождества Богородицы в деревне Гимреке: результаты натурных и историко-архивных исследований

Автор: Громов И.Ю., Максименко Ж.А., Прудниченко О.С.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Культурное наследие

Статья в выпуске: 1 (74), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена начальному этапу исследований каркаса иконостаса основного объёма церкви Рождества Богородицы в деревне Гимреке Подпорожского района Ленинградской области. В настоящий момент в храме ведутся реставрационные работы. Представленная информация может быть полезна исследователям, занимающимся изучением этой церкви, и может лечь в основу проектных работ по реставрации внутреннего убранства храма. Авторами проведены натурные и историко-архивные исследования. Выполнены обмеры и описание сохранности деталей каркаса иконостаса. Проведена фотофиксация сохранившихся фрагментов иконостаса. В ходе исследований обнаружены Царские врата с сенью и 2 иконы, являвшиеся частью внутреннего убранства церкви. Определено местоположение деталей каркаса иконостаса. На основе полученной информации составлены схемы обмеров деталей, их маркировки и общего вида. На основе обнаруженных рисунков Ларса Петтерссона составлена схема расположения икон в алтаре (до их вывоза из церкви в 1943 году). Результаты проведённых работ позволяют собрать конструкцию каркаса иконостаса, определить степень его сохранности и дают основания для реставрации.

Гимрека, великая отечественная война, иконостас, ларс петтерссон, прионежье, русский север

Короткий адрес: https://sciup.org/140309558

IDR: 140309558 | УДК: 7.025.22 | DOI: 10.53115/19975996_2025_01_077_089

Текст научной статьи Иконостас основного объёма церкви Рождества Богородицы в деревне Гимреке: результаты натурных и историко-архивных исследований

В августе 2022 года в рамках грантового конкурса «Команда 47», организованного Комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области, была организована экспедиция по Подпорож-скому району. Основной целью выезда трёх научных групп и группы волонтёров стал сбор информации о деревянных храмах района. Каждый памятник обследовался как снаружи, так и внутри, с использованием современного оборудования. В совместном осмотре-исследовании деревянных храмов Подпорожья участвовали архитекторы, геодезисты, искусствоведы, художники-реставраторы, физики, химики, технологи, инженеры из разных учреждений. В ходе полевых исследований в колокольне при церкви Рождества Богоро- дицы в деревне Гимреке были обнаружены детали от рам двух иконостасов.

Летом 2024 года авторами статьи совместно с сотрудниками Международного центра реставрации были проведены работы по описанию сохранности 116 элементов двух иконостасов, их обмерам, фотофиксации и маркировке1.

Целью статьи является исследование каркаса иконостаса основного объёма церкви Рождества Богородицы в Гимре-ке. Оно включает: описание результатов натурных исследований, поиск деталей

Общество

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

иконостаса в других хранилищах, а также сбор архивных и библиографических сведений об этом памятнике.

До нашего времени дошло очень мало церквей Прионежья с сохранившимся подлинным внутренним убранством, а потому возможность визуальной реконструкции иконостаса приобретает особое значение для формирования представления о самобытном искусстве этого региона.

Церковь Рождества Богородицы относится к шатровым столпообразным храмам Прионежской школы типа «восьмерик на четверике». Наиболее вероятной датой ее постройки на настоящий момент считается 1693 г. Храм имел три придела. Два «холодных» находились в основном объеме. Южный придел имел посвящение во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а северный – во имя Св. Антония Римлянина. Третий же, «теплый» придел (более поздний) – Св. Антония Великого, располагался в юго-восточном углу трапезной.

Изначально иконостас был тябловым [13, c. 146–147; 149]. Он не дошел до нашего времени2. Поздний иконостас основного объема церкви, включающий два придела, имел двое Царских врат [13, c. 147;], три яруса, и состоял из ячеек прямоугольной формы. Именно он является предметом данного исследования.

На основе снимка из научного архива ИИМК РАН, опубликованного в статье Носковой А.Г. [13, с. 148], и результатов натурных исследований сохранившихся элементов каркаса иконостаса церкви Рождества Богородицы в Гимреке составлено описание его конструктивных особенностей и декоративного убранства на 1915 год.

По своей структуре иконостас Богородицкой церкви относится к рамочным иконостасам каркасного типа. В иконостасах такого типа «заметно выделяется центральная ось: иконы, помещаемые над Царскими вратами, шире остальных, поскольку соответствуют ширине врат» [16, с. 69, 71]. Иконостас Гиморецкой церкви в целом наследует традицию каркасных иконостасов, однако ячейки разных ярусов в нем смещены относительно друг друга.

В ходе натурных исследований установлено, что каждая вертикальная стойка рамной конструкции крепится к горизонтальным тягам на прямой одинарный сквозной шип. Этот тип шипа использует- ся как в угловой, так и в тавровой (поперечной) вязке деталей каркаса иконостаса [11, c. 178, 216, 220].

В основании иконостаса располагался ряд «полотенец», разделенных декоративными опорными столбами в виде каннелированных пилястр, над которыми находились колонки первого яруса рамочного иконостаса. Каждый из трех ярусов включал в себя элементы ордерной системы (колонки с капителями, фриз и карниз с раскреповкой).

Ствол колонок первого яруса делился на две части. Нижняя часть была составлена из отдельных резных элементов, собранных в трехчастную орнаментальную композицию, состоящую из цветочной розетки, расположенной в центре, и листов аканта сверху и снизу от нее. Такие резные композиции закреплялись в нижней части ствола каждой колонки с лицевой и боковых сторон. Пример соединения отдельных декоративных элементов в резную композицию колонки встречается в колонках иконостаса Преображенской церкви в музее-заповеднике «Кижи» (инвентарный номер КП-2834/87) [12]. Верхняя часть колонки была выполнена в технике сквозной резьбы и представляла собой переплетенную виноградную лозу. Венчала колонку капитель, состоящая из двух рядов пальмовых листьев, расположенных со смещением по горизонтальной оси (в каждом ряду пальмовые листья располагались в 2 уровня друг над другом). Над капителью крепилась абака с полукруглыми порезками по кромке.

Полуколонки второго и третьего ярусов были выполнены в технике глухой резьбы. Декор полуколонок, обрамляющих иконы над Царскими вратами, представлял собой виноградную лозу. Остальные полуколонки второго и третьего яруса украшались орнаментом в виде листьев и плодов лаврового дерева. Капители полуколонок двух верхних ярусов состояли из двух рядов пальмовых листьев (в 1 уровень). Абаки над капителями имели ту же форму, что и в первом ярусе.

В пространстве фриза над каждой ко-лонкой/полуколонкой располагались резные розетки, представлявшие из себя соцветие с раскрытыми лепестками. Розетки каждого яруса имели свои характерные особенности. На сегодняшний день ни одна из них не сохранилась, однако на раскреповке фриза в процессе натурных исследований иконостаса были обнаружены кованые гвозди и нагели, служившие для их крепления.

Накладная резьба в виде растительного орнамента, заполнявшая фриз 2-го и 3-го ярусов, имела одинаковый рисунок, в отличие от аналогичной ей резьбы во фризе первого яруса3.

Карниз каждого яруса декорировался глухой резьбой с растительными мотивами в виде расходящихся листьев. В первом ярусе переход от фриза к карнизу был дополнительно украшен резным профилем с «бусинами».

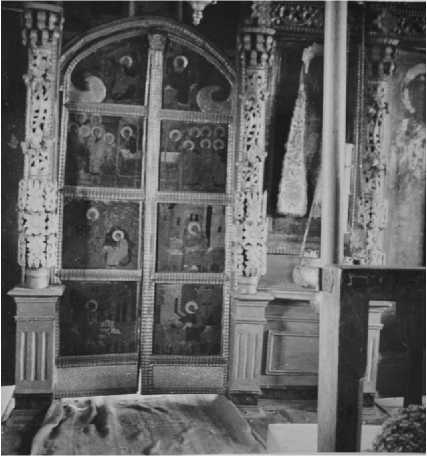

Иконостас имел двое Царских врат. Врата северного придела (рис. 2) представляли собой две створки, предположительно щитовой конструкции, обрамленные флемованным дорожником. Створки врат имели полуциркульное завершение. Каждая створка состояла из 5 сегментов, разделенных флемованными планками. Нижний сегмент декорировался невысоким орнаментом в виде мелкой трельяжной сетки (вероятно, резной). Верхние 4 части представляли собой иконописные клейма. На створках сверху вниз располагались: сцены Благовещения и Евхаристии, а также изображения четырех евангелистов. Нащельник был декорирован флемован-ным дорожником и небольшим наверши-ем в виде резного венца.

Царские врата южного придела были полностью покрыты барочной сквозной резьбой с растительным орнаментом. В пространстве каждой створки находилось по три медальона с живописными клеймами, расположенными друг под другом. Нащельник представлял собой ствол колонны, обвитый виноградной лозой, выполненной в технике сквозной резьбы. Завершался небольшим венцом.

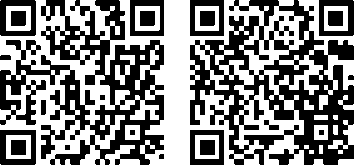

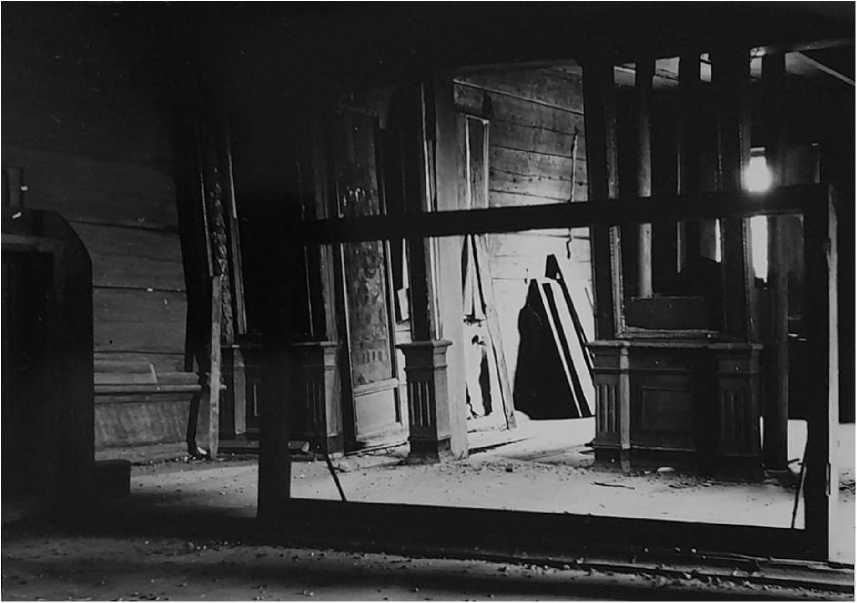

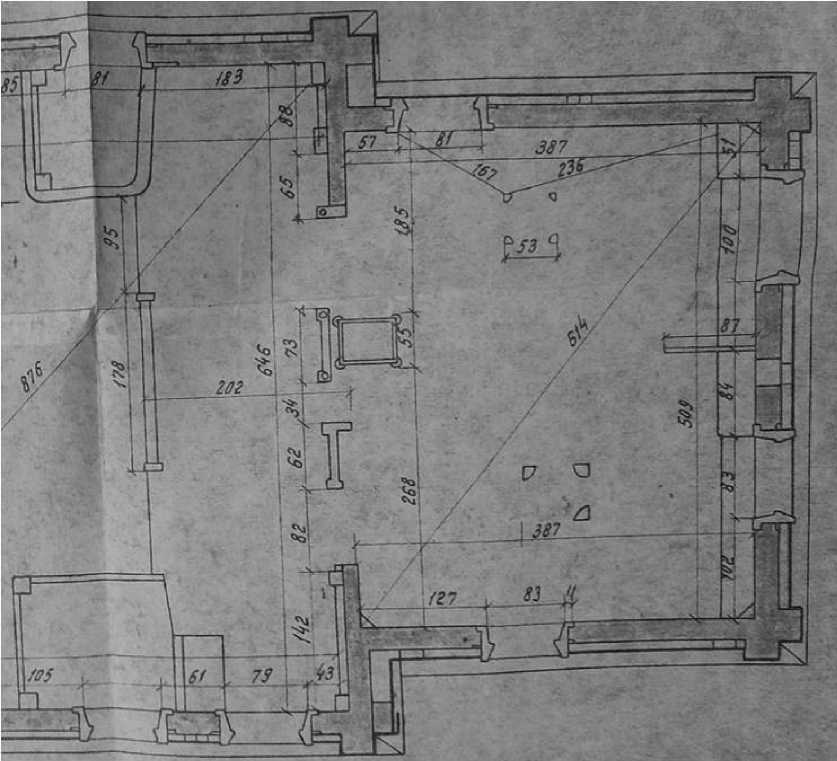

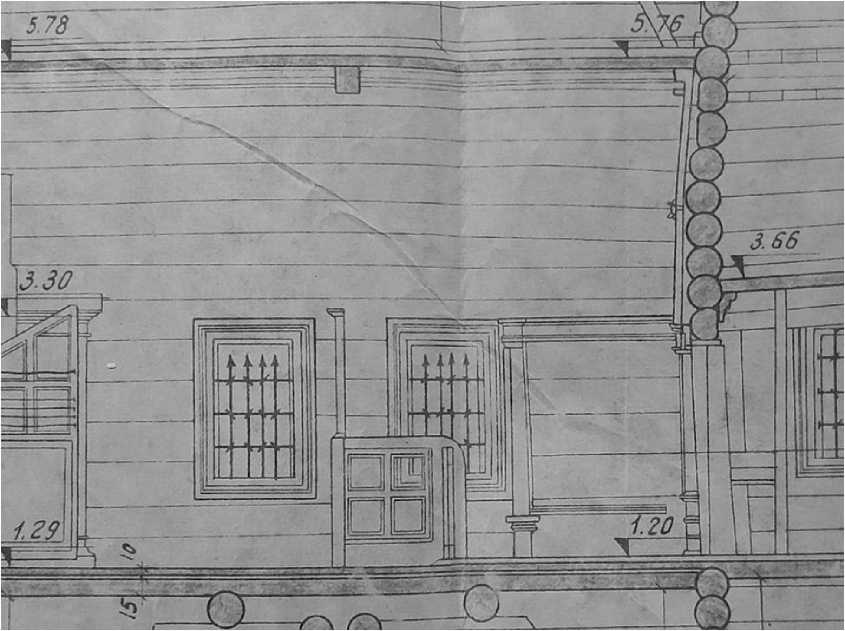

В научном архиве Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области были обнаружены материалы натурных исследований церкви Рождества Богородицы, выполненные в послевоенные годы. На основании фотографий интерьеров (рис. 1, 2, 3), чертежа продольного разреза [церкви] /по оси Запад-Восток/; рис. 7) и плана на отм.[етке]+2.13 (рис. 4), а также натурного изучения сохранившихся фрагментов и фотографии 1915 года из статьи А.Г. Носковой [13, с. 148] было определено местоположение деталей каркаса иконостаса, позволяющее оценить степень его сохранности (приложения 1–7).

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3 Приложение 4

Приложения 5–7

Важным критерием определения местоположения фрагментов рам второго и третьего ярусов иконостаса стало количество флемованных планок, разделявших иконы в ячейке4, так как эти рамы имели одинаковую высоту и совпадали по сохранившимся декоративным элементам.

На фотографии 1915 года [13, с. 148] видно, что в правой части второго яруса иконостаса (на восточной стене) находилась ячейка, пространство которой разделялось не одной, а двумя флемованными рейками. Фрагмент 1.5 является единственным из фрагментов, подходящих по конфигурации к восточной стене, кото-

Общество

рый имеет ячейку с двумя креплениями «в лапу» для установки флемованных планок (левая крайняя ячейка). Таким образом, он относился ко второму ярусу основного объема иконостаса и располагался над вратами южного придела.

Специфические пропорции ячеек второго и третьего ярусов также позволили однозначно определить их местоположение. В третьем ярусе находилась самая узкая ячейка из запечатлённых на фотографии. Такая ячейка присутствует только на фрагменте 1.3 (левая крайняя ячейка). Соответственно, фрагмент 1.3 располагался над фрагментом 1.5.

Положение фрагмента 1.6 также устанавливается по фотографии (в первом ярусе, между двумя Царскими вратами).

Фотография из архива Комитета (рис. 1) позволяет утверждать, что слева во втором и третьем ярусах располагались фрагменты 1.4 и 1.2 соответственно. Это следует из сравнения количества ячеек на фотографии и на фрагментах (4 и 3 ячейки соответственно).

План на отм.[етке] +2.13 (рис. 4) позволяет утверждать, что общая ширина иконостаса по восточной стене составляла 646

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

сантиметров. Если суммировать длины ячеек 1.4 и 1.5 (второй ярус), а также ячеек 1.2 и 1.3 (третий ярус), то их суммарная длина будет равна 317 см +322,5 см =639,5 см и 300 см +340,5 см =640,5 см соответственно (незначительная разница может быть связана с погрешностью измерения и усушкой древесины).

На одном из фрагментов (1.6) рамы иконостаса были обнаружены следы от попадания дроби (вмятины; отверстия, в которых сохранилась дробь). Наибольшие повреждения получила правая часть фрагмента (рис. 5). При дальнейшем изучении фрагментов, были обнаружены детали «полотенца» (собственно «полотенце» и карниз, фрагменты 1.10 и 1.21) с аналогичными повреждениями в верхних частях. Таким образом, установлено, что фрагменты 1.21, 1.10 и 1.6 располагались друг над другом. Если предположить, что выстрел был произведён в ячейку иконостаса в то время, когда в ней ещё находились иконы, то в одной или даже двух иконах также могут быть обнаружены следы от попадания дроби. В таком случае эти иконы можно будет отнести к данному фрагменту. Фрагменты 1.22 и 1.11 аналогичны фрагментам 1.21 и 1.10 и помещались в левой части основания фрагмента 1.6.

Рис. 1, 3 позволяют определить местоположение фрагмента 1.1 и опорного столба (1.34), а также количество ячеек 1-го и

2-го ярусов левого заворота. Высота и конфигурация отверстия, вырубленного в левом опорном столбе фрагмента 1.1, свидетельствует о том, что в него был вставлен фрагмент 1.12 (относящийся к завороту на северной стене). На фрагментах 1.16, 1.20 и 1.12 с правой стороны отсутствуют раскреповки. В то же время вдоль всего левого края фрагментов 1.4 и 1.1 проходит полоса, не окрашенная в красный цвет, а на левой оконечности карнизов и фризов нет следов металлизированного покрытия или грунта, что свидетельствует о скрывании этих элементов частями других фрагментов. Аналогичная полоса проходит и вдоль левого края фрагмента 1.2, однако никаких документальных подтверждений существования 3 яруса левого заворота на данный момент не обнаружено.

Положение правого заворота иконостаса подсказано тем, что на южной стене на высоте первого яруса располагался оконный проём (рис. 4), поэтому этот заворот мог начинаться только со второго яруса. В настоящий момент ни одного изображения или фотографии данного заворота обнаружено не было, поэтому пришлось опираться исключительно на результаты натурных исследований. Этому завороту, предположительно, соответствуют фрагменты 1.18 и 1.15. У них отсутствуют раскреповки фриза и карниза с левой стороны. Расположение фрагментов 1.18 и 1.15 подтверждается и отсутствием следов металлизированного покрытия вдоль правого края карнизов фрагментов 1.3 и 1.5, а также сохранившимися на их правых вертикальных стойках следами более ранних окрасок рамы иконостаса. На верхней кромке фрагмента 1.18 есть следы от краски, совпадающие с размерами фрагмента 1.15. Следовательно, фрагмент 1.18 относился ко второму, а фрагмент 1.15 – к третьему ярусу правого заворота иконостаса.

После определения местоположения основных фрагментов рам иконостаса были проведены внутренние обмеры каждой из ячеек, позволяющие установить приблизительный размер икон, размещавшихся в каждом ярусе (приложение 4). Таким образом, удалось установить, что все иконы 2 яруса (кроме двух надвратных икон) имели ширину от 25 см до 29,3 см, а иконы, относящиеся к 3 ярусу (кроме центральной иконы над проходом между двумя престолами) – от 37,9 см до 40,6 см.

В ходе натурных исследований выяснилось, фрагменты под номерами 1.7, 1.17, 1.37, 1.26, 1.13 образуют киот размером 207,4×140 см.

Рис. 1. Иконостас основного объема церкви Рождества Богородицы. Фото из архива Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области (Фотоотдел. Инв. № 120–8).

Рис. 2. Царские врата северного придела иконостаса основного объема церкви Рождества Богородицы, 1951 год. Фото из архива Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области (Оп. 3838. Д. 120–1).

Рис. 3. Иконостас основного объема церкви Рождества Богородицы, 1975 год. Фото из архива Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области (Оп. 3849. Д. 120–9. Л. 11).

Общество

Рис. 4. План на отм.[етке] +2.13 (фрагмент). Фото из архива Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области (Оп. 3891. Д. 120–53).

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

Рис. 5. Следы от попадания дроби. Фото И. Ю. Громова, 2024.

Рис. 6. Сквозная резьба в нижней части карниза фрагмента 1.7. Фото И. Ю. Громова, 2024.

Киот, собранный из фрагментов (приложения 5–7), отличается по декоративному убранству от ячеек иконостаса первого яруса. У декоративных опорных столбов, расположенных по бокам «полотенца», вместо каннелюр набиты профилированные рейки. Нижняя часть карниза украшена сквозной резьбой, не встречающейся больше ни на одном фрагменте (рис. 6). Исходя из этого, можно сделать два предположения.

С одной стороны, киот мог располагаться перед правым клиросом. В северных церквях существовала практика отгораживания пространства клироса от основного объема храма киотами с иконами. Зачастую такие киоты изготавливались в схожей с иконостасом манере, но могли иметь индивидуальные особенности. Пример подобного отделения клиросов встречался в убранстве Успенской церкви в Кондопоге [4]5.

С другой стороны, киот мог быть встроен в правый угол первого яруса иконостаса при ремонтах. На основании данных плана на отм.[етке] +2.13 (рис. 4) было выдвинуто предположение о том, что собранный киот мог быть частью иконостаса и располагаться с правой стороны от южных Царских врат. Зафиксированные на плане размеры, соответствуют ширине раскреповки карниза каждой из ячеек первого яруса иконостаса. С правой стороны от прохода для южных Царских врат изображена одиночная ячейка, длина карниза которой составляет 142 см. Длина карниза собранного киота равна 140 см. Кроме того, на продольном разрезе (по оси Запад-Восток) (рис. 7) показано, что ближайшая к южной стене ячейка имеет более низкое по высоте «полотенце». По результатам обмеров разница высоты «полотенца» собранного киота (51,5 см) и высот остальных «полотенец» (59 см) составляет 7,5 см.

Наличие схемы иконостаса с результатами обмеров позволит соотнести их с размерами икон, находящимися в настоящий момент в собраниях Государственного Русского музея и Государственного Эрмитажа.

Историю бытования храма от момента его создания до конца XX века можно проследить по сохранившимся до нашего времени архивным документам, найденным А.Г. Носковой [13, с. 146–149].

Особый интерес представляет важный этап в жизни храма в период финской оккупации территорий Ленинградской об- ласти и Карело-Финской ССР во время Великой Отечественной войны.

В период с 7 октября 1942 г. по 15 июня 1944 г. финнами была проведена экспедиция под руководством Ларса Петтерссона. Основной задачей этой экспедиции была фиксация, изучение, а затем и систематизация знаний о художественном наследии деревянного церковного зодчества Русского Севера. Участниками экспедиции были сделаны 2533 фотографии, 237 обмерных чертежей, составлены краткий каталог и описание всех памятников (иногда с выписками из церковных архивов), а также собраны устные свидетельства о плотницком и иконописном мастерстве [15, с. 11–12].

В числе церквей, обследованных в ходе экспедиции, была и церковь Рождества Богородицы в деревне Гимрека. Ларс Петтерссон отмечал: «Что касается главного иконостаса, пока не имеет смысла перевозить иконы в Петрозаводск, хотя на не- которых из них уже отслаивается краска. Тем не менее, их все равно необходимо раскрыть в будущем, пока же они вполне могут оставаться в церкви». В боковых иконостасах Петтерссон обнаружил более серьезные повреждения, в связи с чем часть икон оттуда была вывезена. Он записал: «Иконы, которые необходимо было отреставрировать, упаковали 28 апреля 1943 года. Всего шесть ящиков передали региональному начальнику в ожидании возможности осуществить их транспортировку в Петрозаводск». В конце текста есть заметка о том, что перевозка состоялась в июле 1943 года. [19, s. 17]6.

В 1944 году в Хельсинки планировалась организация выставки русских икон «Сохранённые памятники искусства в годы войны: иконопись восточной Карелии» [15, с. 13], официальное открытие которой так и не состоялось по личному распоряжению маршала Маннергейма [10, c. 280].

После капитуляции Финляндии Советское правительство потребовало возвратить все вывезенные произведения искусства. Осенью 1944 года иконы были возвращены в Петрозаводск. К сожалению, тогда были переданы не все произведения церковного искусства [14]7.

Общество

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

Подробные сведения о жизни церкви в период финской оккупации были обнаружены в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга в отчете священника, обследовавшего состояние церквей Подпорожского района после освобождения этой территории. В своем рапорте от 17 октября 1944 года в епархию протоиерей Александр Мошинский писал: «Ги-морецкий храм, находящийся от Вознесенья по Петрозаводскому тракту в 21 км, построенный в 1696 г., шатровый, сохранился хорошо. В нем во время оккупации финские православные священники совершали богослужение на финском языке. Из них бывали в Гиморецком храме священники Анатолий, Георгий и иеромонах Василий (из Валаамского монастыря). Фамилии их население не знает. Вместе с ними появлялся и бывший диакон – псаломщик Вознесенского храма Феоктист Аншачев, служивший в Вознесенском в 1924–1925 гг., из крестьян с. Паскесручья или Робручей. Он из Вознесенья устроился на работы в Робручей. С приходом финнов он устроился в Шелтозере у финских священников диаконом и ушел впоследствии с ними в Финляндию.

На богослужениях финские священники поминали митрополита Германа и президента Рюти. Население Гимреки и дальнейших к Петрозаводску деревень не было выслано, и оно посещало храм. Из храма финские священники увезли с трех престолов антиминсы, 1 напрестольный серебряный крест, 2 пары сосудов, 1 кадило, царские врата из придела, 2 дьяконовских стихаря и несколько икон. Царские врата находятся в музее в Финляндии (о чем мною был составлен акт)8.

В храме мною были обнаружены: оловянный старинный дискос, 3 священнических и 1 диаконское облачение, два евангелия. Недостает крестильного прибора и дароносительницы[...]»9,10.

Акт технического осмотра церкви от 26 августа 1946 года подтверждает вывоз Царских врат. В нём говорится, что иконо- стас находится «в относительной сохранности за исключением третьего придела, где финнами вывезены врата»11.

В паспорте на памятник архитектуры от 4 августа 1968 года зафиксировано следующее: «Резной золочёный иконостас с старинными иконами и 2 царскими вр[а]тами. Левые врата имеют очертания, характерные для древних дверей. Иконостас барочного характера/датировка неизвестна./.[...]»12,13. Данная цитата свидетельствует о том, что вывезенные финнами врата не могли находиться в основном объеме храма, а значит, формулировка из акта от 1946 года о вратах из третьего придела относилась к вратам второго иконостаса Гиморецкой церкви, расположенного в юго-восточном углу трапезной.

В ходе изучения зарубежных источников в финском сегменте сети Интернет был обнаружен опубликованный список вывезенных финнами произведений церковного искусства [18].

В списке указывалась следующая информация: церковное здание, из которого произошел предмет (при наличии информации), номер, присвоенный храму, и номер объекта. Также давалось его краткое описание: расположение в пространстве храма, время создания, сюжет, возможный автор, размеры. Номер храма и объекта наносились простым карандашом с тыльной стороны каждого вывозимого предмета.

Под номером 29 списка Ларса Петтерссона были обозначены экспонаты, вывезенные из «Himjoenkirkko». Это словосочетание оказалось схожим по написанию с названием Гимрека. Для уточнения происхождения названия использовались финские карты военных лет.

В годы Великой Отечественной войны населённым пунктам, оккупированным финскими войсками, присваивали названия на финском языке или на языке народов, проживающих на данных территориях, в связи с чем, финские названия одних и тех же населенных пунктов часто не со-

Рис. 7. Продольный разрез /по оси Запад-Восток/. Фрагмент. Фото из архива Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области (Оп. 3840. Д. 120–3. Л. 5).

Рис. 8. Икона Деисус. Из собрания МИИ РК (фото из Госкаталога) [5].

Рис. 9. Икона. Симеон Богоприимец, Алексей человек божий, Васса и 4-й святой (Иродион). Из собрания МИИ РК (фото из Госкаталога) [6].

Общество

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

Рис. 11. Икона. Царские врата. Левая створка.

Рис. 12. Икона. Царские врата.

Правая створка. Из собрания МИИ РК (фото из Госкаталога) [7; 8].

Рис. 10. Икона. Сень от царских врат. Из собрания МИИ РК (фото из Госкаталога) [9].

впадали их с русскими наименованиями. Подобная история произошла, например, с названием г. Петрозаводска, который в годы оккупации назывался Яанислинна [1, с. 329–330].

Благодаря обнаруженным финским картам времён Великой Отечественной войны, где д. Гимрека носила название «Himjoki» [17], нашло подтверждение то, что в списке Ларса Петтерссона словосочетание «Himjoenkirkko» означает «церковь Гимреки» (от слова «Himjoki» образован родительный падеж), а значит все экспонаты, имеющие начальный шифр 29, относятся ко внутреннему убранству этого храма.

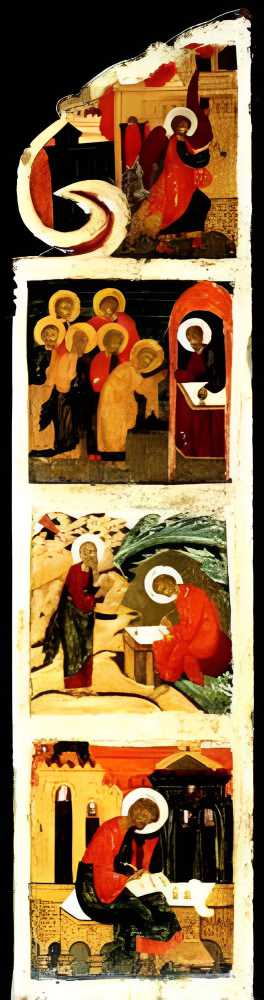

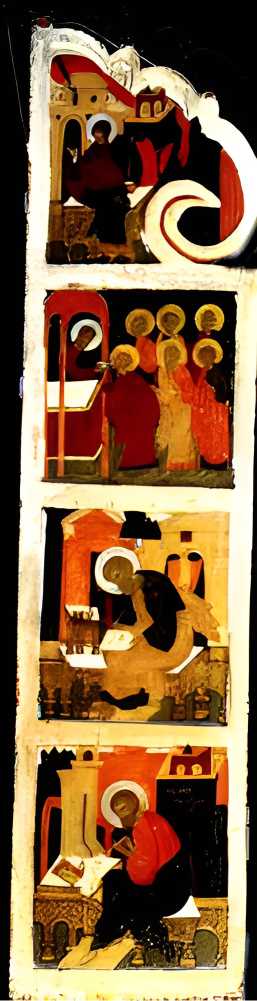

В ходе натурных исследований в фонде Музея изобразительных искусств Республики Карелия, обнаружены две створки Царских врат (рис. 11, 12), имеющие с тыльной стороны карандашные номера «29/21А» и «29/21B», полностью соответствующие размерам и описанию, приведенным в списке Ларса Петтерссона. Также по системе КАМИС заведующим отделом реставрации МИИ РК Смирновой Марией Федоровной были обнаружены сень с номером «29/21С» (рис. 10) и 2 иконы («29/23» (рис. 8) и «29/29» (рис. 9)), хранящиеся в фонде отдела древнерусского искусства Музея изобразительных искусств Республики Карелия.

Найденные Царские врата представляют собой две глухие створки с полуциркульным завершением, с живописными клеймами и волютообразным завитком в верхней секции каждой из створок. Их иконографическая программа полностью совпадает с вратами северного придела Гиморецкой церкви (рис. 2). В верхней части левой створки Царских врат из третьего придела расположен архангел Гавриил, ниже левая половина Таинства Евхаристии, под которой размещены евангелисты Иоанн и Лука. На правой створке сверху вниз изображены Богородица, правая половина Таинства Евхаристии, евангелисты Матфей и Марк. Единственным отличием является отсутствие дополнительных нижних сегментов (на вратах северного придела основного объёма эти элементы были декорированы орнаментом в виде трельяжной сетки) и окантовки иконописных изображений флемованным дорожником.

В каталоге 2006 года к выставке «Страшный Суд: иконы Восточной Карелии» представлена фотография Царских врат и их описание, в котором присутствует слово «Limosaari» (название Большого

Климецкого острова, расположенного на севере Онежского озера) [19, s. 72–75]. Эти врата являются прямым аналогом найденных врат из придела в трапезной церкви Рождества Богородицы в Гимреке, а также врат северного придела основного объема этого храма.

В найденном финском источнике опубликован не только список, вывезенных экспонатов, но также приложены фотографии зарисовок Ларса Петтерссона. Эти натурные зарисовки позволяют установить точное расположение в пространстве храма некоторых вывезенных из церкви Рождества Богородицы в деревне Гимреке икон [18]. Так, например, из 7 икон, изъятых из алтаря, 5 располагались на северной стене, а 2 – на восточной (приложение № 8). Икона же под номером 8 находилась на северной стене основного объема храма (приложение № 2–4).

Приложение 8

Результатом данной статьи стало формирование представления о внешнем облике рамы иконостаса основного объема церкви Рождества Богородицы в деревне Гимреке. Составленные схемы дают возможность оценить степень сохранности памятника и могут способствовать принятию решения о его дальнейшей судьбе.

Проведенные исследования позволили установить местонахождение Царских врат с сенью из третьего придела и двух икон из Гиморецкой церкви, считавшихся до сегодняшнего времени утраченными. В настоящий момент эти памятники хранятся в фонде Музея изобразительных искусств Республики Карелия. Обнаруженный список вывезенных Ларсом Петтерссоном в годы Великой Отечественной войны в Финляндию церковных ценностей может быть полезен исследователям в поиске других утраченных памятников. Схема вывезенных алтарных икон, выполненная на основе натурных зарисовок Ларса Петтерссона, позволяет однозначно установить их местоположение в храме.

В связи с тем, что до нашего времени дошло крайне мало памятников подлинного убранства северных церквей, ико-

Общество

ностас Гиморецкой церкви представляет особую ценность и нуждается в изучении и сохранении.

Авторы статьи сердечно благодарят за помощь и консультирование: Максименко Жанну Аркадьевну – заместителя директора по реставрации музейных предметов ГАУК ЛО «МЦР», Копякова Виталия Витальевича – заведующего мастерской реставрации полихромной резьбы ГАУК ЛО «МЦР», Пейчева Дмитрия Геннадьевича – заведующего мастерской реставрации темперной живописи ГАУК ЛО «МЦР», Пастиева Александра Михайловича – фотографа ГАУК ЛО «МЦР», Ави-кайнен Ирину Владимировну – главного хранителя ГАУК ЛО «МЦР», Журавлеву Анастасию Ивановну – специалиста-химика ГРМ, Антропову Ирину Анатольевну – научного сотрудника отдела древнерусского искусства ГРМ, Смирнову Марию Федоровну – заведующую отдела реставрации БУ «МИИ РК», Платонова Владимира Георгиевича – ведущего специалиста по древнерусскому искусству Карелии; Кауппала Пекку – профессора Университета Хельсинки, доктора философии; Мильчика Михаила Исаевича – кандидата искусствоведения, ведущего научного сотрудника НИИТИ-АГ, заместителя председателя Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт- Петербурга, эксперта МК РФ; Носкову Арину Георгиевну – научного сотрудника, ученого секретаря Сектора деревянного зодчества НИИТИАГ; Кольцову Татьяну Михайловну – доктора искусствоведения, ведущего специалиста по древнерусскому искусству Русского Севера; Сиполу Ольгу Борисовну – кандидата искусствоведения Ювяскюльского университета Финлян- дии; Боброва Юрия Григорьевича – проректора Российской академии художеств Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, профессора, доктора искусствоведения, художника-реставратора высшей категории; Белик Жанну Григорьевну – кандидата искусствоведения, начальника отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева; Иринчеева Баира Кли-меньтьевича – основателя и директора Военного музея Карельского перешейка; Шевелёву Елизавету Владимировну – искусствоведа, старшего преподавателя кафедры искусствоведения СПбГИК; преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета: Торбика Владимира Сергеевича – доцента, кандидата искусствоведения, заведующего кафедрой реставрации факультета искусств СПбГУ, реставратора произведений из дерева высшей категории, Ласку Татьяну Владимировну – доцента факультета искусств СПбГУ, Петрову Юлию Анатольевну – старшего преподавателя СПбГУ; Голубкова Сергея Витальевича – научного сотрудника факультета искусств СПбГУ; Колесникову Лесю Анатольевну – директора ГАУК ЛО «Музейное Агентство»; Орехова Дмитрия Ивановича – переводчика с финского языка; Мельнова Алексея Витальевича – к.и.н, заместителя директора по научной работе ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник»; Гущину Виолу Анатольевну – историка архитектуры, старшего научного сотрудника ФГУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи».

Общество. Среда. Развитие № 1’2025