Имитационные практики в российском университете: формы, причины и последствия

Автор: Емельянова И.Н., Теплякова О.А., Тепляков Д.О.

Журнал: Университетское управление: практика и анализ @umj-ru

Рубрика: «Черные лебеди» университетского управления

Статья в выпуске: 1 т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследователи отмечают рост имитационных практик в образовательном процессе, оценивая данный факт как тревожный для университета и общества в целом. Имитации в образовании приводят к экономическим, социальным и профессионально-личностным потерям. Цель исследования - выявить наиболее распространённые формы и причины имитации обучения, а также отношение студентов и преподавателей к сложившейся практике. В контексте авторского подхода имитация рассматривается как явление, которое приводит к подмене сущности обучения его внешними формальными признаками. Участниками данного явления и процесса оказываются все субъекты отношений в сфере образования: работодатели, органы управления образованием, администрация вуза, преподаватели и студенты. В основе исследования лежит опрос студентов и преподавателей 11 российских вузов (621 студент и 89 преподавателей). Анализ ответов показал: студенты чаще всего прибегают к формам имитации, свидетельствующим об их субъектной пассивности (деление вопросов при подготовке к семинару, выполнение заданий по шаблону). Среди форм имитации, которые следует отнести к академической нечестности, студенты используют списывание и обращение к Интернет-ресурсам при тестировании. Преподаватели имитируют обучение, проставляя баллы за присутствие или за факт сдачи контрольной работы, не оценивая ее качество. Причины, которые заставляют субъектов обучения прибегать к имитации - стремление избежать перегрузок и уклонение от форм работы, которые представляются надуманными. Исследование показало: ситуация имитации обучения очевидна для преподавателей и студентов. Отношение студентов к имитации более лояльное, чем у преподавателей. Отличники, по сравнению со слабоуспевающими студентами, более негативно относятся к имитации. Ни студенты, ни преподаватели не стремятся пресекать имитации, более того, при определённых обстоятельствах готовы такой возможностью воспользоваться. Изменение ситуации лежит за плоскостью отношений преподавателя и студента. Все элементы системы управления образованием необходимо настроить на качество и высокие смыслы образования, а не формальные показатели эффективности.

Имитация, формы имитации обучения, причины имитации, академическая нечестность, субъекты обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/142241904

IDR: 142241904 | DOI: 10.15826/umpa.2024.01.008

Текст научной статьи Имитационные практики в российском университете: формы, причины и последствия

ISSN 1999-6640 (print)

Массовое сознание допускает внедрение принципов видимости, которое, исходя из прагматических интересов, конструирует символичную реальность [1]. Имитационные практики – достаточно распространенное социальное явление, «неотъемлемый элемент театрального аспекта человеческой жизни», как отмечает А. А. Зиновьев [2].

Образование как социальный институт неизбежно подвергается тем или иным явлениям имитации. Имитационные практики имели место уже в первом российском университете. С. В. Рождественский, описывая историю становления университетского образования в России, называл внешние (социальные) и вну-триуниверситетские причины имитации обучения. Социальные причины заключались в том, что дворянство не видело в учености особого смысла, а перспективы, которые рисовало университетское образование, не казались им привлекательными. Внутриуниверситетские причины имитации обучения проявлялись в нежелании академиков учить, а студентов – учиться. В целом, в организации первого университета современники находили множество расхождений со здравым смыслом, поскольку «из Европы взята одна внешность, одно подобие образования, a не его сущность» [3].

Современное образование характеризуется расширением имитационных практик. Исследователи отмечают такие распространенные формы имитации обучения, как плагиат письменных работ, списывание тестов, присвоение результатов групповой работы и др. [4]. По статистике Службы образовательного тестирования США (Educational Testing Service, ETS), в 1940-х годах только 20 % студентов признавались в списывании, в настоящее время этот процент увеличился до 75–98 % [5].

Тревогу у современных исследователей вызывают негативные результаты имитационных практик, которые имеют социально-экономический и профессионально-личностный резонанс:

– экономика несет потери из-за несоответствия подготовки выпускников вузов потребностям рынка труда [6]. Освоившие имитационные практики специалисты неспособны решать реальные проблемы современного мира;

– вузы выдают дипломы, подтверждающие «якобы высокое образование», вводя тем самым в заблуждение общество, которое не в состоянии быстро распознать непрофессионализм [7];

– из стен института выходят выпускники, у которых произошла подмена реальных ценностей и смыслов образования: для них привычнее демонстрация операций и процедур, что снижает общее качество профессиональной подготовки [8];

– использование в образовательном процессе различных форм имитации представляет собой угрозу для нравственности студентов и репутации высших учебных заведений [9].

Анализируя ситуацию, связанную с расширением имитационных практик, Г. Бермус характеризует ее как онтологический вызов, разрушающий саму идею университета [10]. Известно, что в России создание университетов не просто открыло путь к учености для различных слоев населения, а привело к появлению новой социально-политической и экономической силы, которая стала оказывать существенное влияние на развитие общества.

Цель исследования: выявить наиболее распространённые формы и причины имитации обучения со стороны студентов и преподавателей.

Предмет исследования: имитационные практики, которые имеют место в образовательном процессе современного российского вуза.

Обзор литературы

Понятие «имитация обучения» рассматривается авторами в разных контекстах. Деятельностный контекст имитации в определении Н. С. Савкина понимается как воспроизведение «некоторых внешних признаков, свойств деятельности», что создает «своеобразную маскировку бездеятельности, видимость деятельности», ее суррогат [11].

В определении Н. А. Селиверстовой акцент делается на подмене функций и действий основных участников учебной деятельности: преподаватели формально «воспроизводят процедуры», демонстрируя «соблюдение установленного хода образовательного процесса», студенты имитируют освоение образовательной практики [12]. В. П. Бабинцев делает акцент на смещении смыслов и значений образовательной деятельности с реального процесса на демонстрацию, декорацию и декларацию, осуществление формальных процедур, лишенных духа реальности [13].

Имитация как намеренное нарушение норм и нравственных ценностей в работах исследователей F. Choo, K. Tan, C. Kokkinos определяется термином «академическая нечестность» и рассматривается как запрещенное поведение, целью которого является получение несправедливого преимущества [14–15]. К запрещенным практикам L. К Zhao относит списывание на экзаменах, копирование заданий других людей, плагиат [16], Marsden Н. включает в этот список ложное авторство, гострай-тинг, «копипаст» [17].

Отечественные исследователи имитации в форме академического мошенничества указывают на высокое распространение этого явления в отечественных вузах и терпимость к обманным действиям как преподавателей, так и студентов. Ситуация подкрепляется уверенностью в безнаказанности, которая растет к старшим курсам [18–19].

Исследователи, как правило, рассматривают имитацию в плоскости одной из сторон процесса обучения: деятельностной, смысловой, ценностной, процессуальной. Это дает понимание значимости обозначенной рамки исследования, но не выявляет полную картину имитации обучения в практике современных вузов. Новизна нашего подхода заключается в рассмотрении имитации как явления в практике университета, которое заключается в подмене сущности обучения его внешними формальными признаками. Участниками данного процесса оказываются все субъекты отношений в сфере образования: работодатели, органы управления образованием, администрация вуза, преподаватели и студенты. Рассмотрим, как участвуют в имитации обозначенные субъекты.

На рынке труда востребованы не только высококвалифицированные специалисты, но и специалисты с низкой квалификаций, имеющие диплом о высшем образовании. Следуя законам рынка, отношения студента и преподавателя строятся вокруг получения диплома как специфического товара. Особенностью приобретения товара является не процедура оценки компетенций, а свидетельства и доказательства соответствия требованиям, отмечает А. Г. Бермус [10]. Интерес сдвигается с получения образования на получение диплома.

Органы управления образованием создают определенную платформу для расширения имитационных практик. По мнению О. А. Донских, возможности имитации заложены в формальных показателях компетенций выпускников вузов, установленных федеральными государственными стандартами. У исследователей существуют разноплановые претензии как к качеству составления стандартов, так и к их исполнению: составители переписывали друг у друга формулировки [20], а исполнители странно интерпретировали заложенные в стандарте идеи и неправильно конвертировали их в учебные планы, отмечает Е. Н. Ивахненко [21]. Выполнение требований стандартов стало причиной регламентации, бюрократизации, формализации содержания образования и контроля за исполнением. Как следствие, актуализировались различные имитационные практики, к которым вынуждены были прибегать вузы, чтобы успешно пройти аккредитацию. Система, нацеленная на количественные показатели, по мнению Е. И. Трубниковой, мотивирует игроков на использование механизмов игры с правилами, в результате чего происходит подмена: вместо борьбы за качество на первый план выходит борьба за показатели [22].

В администрации вузов в целом не сложилась и не развивается система контроля за имитационными практиками студентов и преподавателей. Переложив ответственность за процесс и результат обучения на преподавателя, администрация занимает позицию наблюдателя. Доказательством такой позиции управленцев являются этические документы российских вузов, которые по своей сути являются «ценностно-нейтральными и акцентируют внимание на обязанностях студентов соблюдать установленные правила вуза и законодательство страны», отмечает О. В. Дремова [23]. А поскольку имитация, по образному выражению Ю. Латова, является «преступлением без жертв», которое не оставляет улик, она не особо беспокоит руководство вуза [7].

Преподаватель как субъект контроля нечестного поведения студентов сам находится в непростой ситуации, он живет под прессингом выполнения множества формальных требований и сам включен в псевдонаучную и бессмысленную деятельность [22]. Идет повсеместное возрастание потоков «файлооборота», что приводит к отчуждению между участниками образовательного процесса, утверждает В. П. Бабинцев [13]. Использование различных форм имитации обучения, по мнению Н. А. Селиверствой, позволяет преподавателю выдерживать непомерно высокую нагрузку и обеспечивать собственную занятость [12]. Исследователи Е. А. Терентьев, И. А. Груздев, Е. В. Горбунова отмечают «неопределенность миссии преподавателей в современной России» [24].

Что же сами студенты, которые находятся в центре этой социальной игры? В студенческой среде наблюдается позиция лояльности к имитационным практикам. Более того, будучи лишенными осознания значимости познавательных ценностей, большинство студентов озабочено лишь ценностями индивидуальной карьеры, выявили в своем исследовании Д. А. Севостьянов и А. Р. Гайнанова [25]. Студенты за время обучения получают достаточно доказательств терпимости преподавателей к имитационным практикам. В результате преподаватель делает вид, что проверяет знания, а студенты, подыгрывая преподавателю, делают вид, что эти знания у них есть [26], утверждает А. П. Никитин.

Усугубляет ситуацию неконтролируемый рынок услуг, который предлагает различные формы «помощи» в обучении. Эта система настолько распространилась, что в международных исследованиях слышны призывы принять законодательство, запрещающее рекламировать или предлагать услуги по написанию академических работ [27–28].

В Ирландии принят закон (Qualifications and Quality Assurance Act, 2019), который дает национальному агентству качества и квалификаций полномочия по преследованию «эссе-фабрик» [29]. В Великобритании на уровне правительства звучат петиции граждан с целью запретить предоставление и рекламу услуг «фабрик сочинений» [30]. Отметим, что в России уже создана обширная практика прокурорского реагирования на рекламу фабрик академических работ: по требованию прокуроров судьи признают такого рода контент незаконным, после чего он удаляется из сети Интернет.

Получается, что все основные участники отношений в сфере образования так или иначе поддерживают имитационные практики, усматривая в этом свой прагматический интерес. В нашем исследовании мы делаем акцент на отношении студентов и преподавателей к имитации в обучении.

Мы предполагаем получить ответы на следующие вопросы:

-

1. Какие типичные формы имитации обучения используют студенты и преподаватели отечественных вузов?

-

2. Каковы причины имитации учебной деятельности студентами и преподавателями?

-

3. Какое отношение у студентов и преподавателей к имитациям основных субъектов обучения?

Методы исследования

В исследовании приняли участие 621 студент и 89 преподавателей из 11 российских вузов (Табл. 1).

В опросе приняли студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета (Табл. 2).

Изучение генеральной совокупности респондентов проводилось в форме анонимного онлайн-анке-тирования путем стихийной выборки. Выборка имеет определенные ограничения: результаты в большей степени могут применяться к группе студентов, ответивших на вопросы анкеты, чем ко всей генеральной совокупности студентов в Российской Федерации. Тем не менее, исследование позволило определить основные тренды относительно имитации, а имеющиеся в анкете открытые вопросы позволили получить ценные научные данные.

Результаты онлайн-анкетирования обрабатывались с использованием программы Excel. Для проверки гипотезы о различном отношении к имитационным практикам студентов с разными успехами в учебе и разной позицией относительно получения образования был применен тест статистической значимости Фишера.

Какие типичные формы имитации обучения используют студенты и преподаватели?

В опрос мы включили формы имитации, которые отмечали в научных статьях исследователи данной проблемы. Все имеющиеся формы были условно разделены на две группы:

– формы, ориентированные на уклонение от учебной деятельности, подмену учебной активности пассивностью (деление вопросов при подготовке к семинару, выполнение заданий по шаблону, пассивное присутствие на занятии и др.).

– формы имитации, которые квалифицируются как академическая нечестность (использование Интернет-ресурсов во время тестового опроса, списывание, предоставление на проверку чужой работы, сдача заказных работ и др.).

Таблица 1

Количество опрошенных студентов: распределение респондентов по вузам

Table 1

Number of interviewed students: distribution of the respondents by universities

|

Наименование университета |

Количество чел. |

|

Югорский государственный университет |

114 |

|

Волгоградский государственный социально-педагогический университет |

72 |

|

Омский государственный педагогический университет |

70 |

|

Тюменский государственный университет |

67 |

|

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова |

57 |

|

Сибирский федеральный университет |

53 |

|

Сургутский государственный университет |

47 |

|

Челябинский государственный университет |

45 |

|

Южно-Уральский государственный университет |

35 |

|

КГПУ им. В. П. Астафьева |

31 |

|

МГИМО МИД России |

30 |

Таблица 2

Количество опрошенных студентов по уровням образования

Table 2

Number of interviewed students by education levels

|

Уровень образования |

Количество чел. |

|

Бакалавры |

462 |

|

Магистры |

84 |

|

Специалисты |

75 |

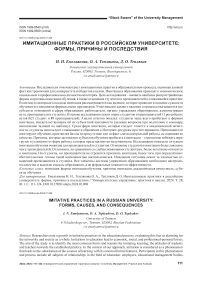

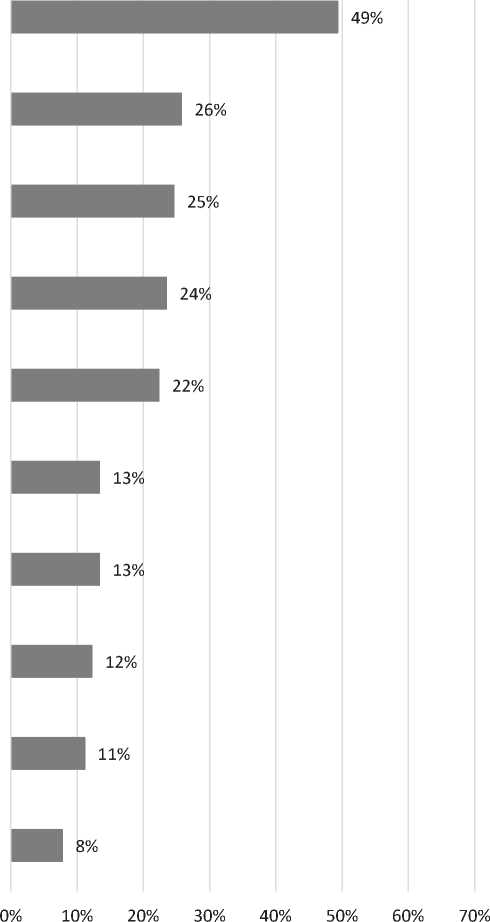

Респонденты отвечали на вопрос: «Используете ли вы какие-либо формы имитации обучения?» Предлагалась выбрать ответы из предложенного списка и при желании продолжить его. Преподаватели и студенты оценивали себя и друг друга. Как показало исследование, студенты используют самые различные имитационные практики. В гистограмме представлены различные ситуации в сравнительной оценке студентов и преподавателей (рис. 1.).

Судя по ответам студентов и преподавателей, студенты чаще всего прибегают к тем формам, которые позволяют уклониться от качественной работы над заданием и ограничиться минимальными затратами своих ресурсов. Это деление вопросов на семинарских занятиях, выполнение заданий по шаблону, пассивное присутствие на занятиях. Исследование показало – и в этом оно соотносится с выводами других авторов, - что есть значительная категория студентов, которая ориентируется не на обучение, а на приспособление к требованиям преподавателя, демонстрируя тем самым академическую пассивность [8].

Среди форм, которые следует отнести к академической нечестности, студенты чаще всего называют использование Интернет-ресурсов при тестовом опросе и списывание. Полученные нами результаты несколько расходятся с аналогичными исследованиями других авторов. Так, к использованию чужих идей без ссылок на автора, по нашим данным, прибегает 7 % студентов. Ответы на аналогичные вопросы в других исследованиях дают порядка 30 % учащихся. У студентов находится вполне логичное объяснение плагиата: размещение текста в Интернете делает его общедоступным и «ничьим» [12].

Преподаватели более критичны в оценке фактов академической нечестности студентов. Треть опрошенных считает, что студенты прибегают к сдаче чужой или заказной работы на проверку, половина респондентов подозревает студентов в использовании чужих идей и списывании. Отговорки и лесть в свой адрес преподаватели расценивают

«деление» вопросов при подготовке к семинару / “sharing" questions in preparation for the seminar выполнение заданий по шаблону без погружения в содержание / use of Internet resources during a test использование интернет-ресурсов во время тестового опроса / use of Internet resources during a test пассивное присутствие на занятиях / passive presence in the classroom списывание / cheating

самоплагиат (дублирование или частичная переработка уже сданной или выполненной работы) / self - plagiarism (duplication or partial reworking of already submitted or completed work)

выполнение минимальных требований преподавателя даже при наличии возможности сделать качественную работу / meeting the minimum requirements of the teacher, even if it is possible to produce quality work использование чужих идей без ссылки на автора / using other people's ideas without citing the author различного плана отговорки, которые мешают качественно выполнять работы: болезнь, занятость, беременность и др. / various types of excuses that prevent quality work: illness, employment, pregnancy, etc.

сдача заказных работ (контрольные, рефераты) / delivery of custom work (tests, essey)

предоставление на проверку чужой работы / submitting someone else's work for review лесть в адрес преподавателя в преддверии зачета или экзамена / flattery to the teacher before a test or exam предоставление фиктивных справок / provision of fictitious medical certificates

-

■ Ответы студентов ■ Ответы преподавателей

Рис. 1. Мнение студентов и преподавателей о формах имитации, которые студенты используют в учебном процессе

Fig. 1. Opinions of students and teachers about the forms of imitation that students use in the educational process как стремление получить послабление на зачете или экзамене.

Комментируя и дополняя ответы, студенты пишут следующее:

-

– преподаватели бывают необъективны в оценке работы;

– проявляют излишнюю агрессию в случае возникновения конфликтной ситуации;

– бывают слишком принципиальны;

– перекладывают часть своей работы на студентов;

– создают дискомфортную ситуацию на занятиях, заставляют чувствовать себя неудобно.

В комментариях к своим ответам преподаватели писали, что ситуацию усугубляет расширяющаяся практика тестирования. Успешно имитировать ее студентам помогают мини-наушники, использование ChatGPT и другие технические средства.

Итак, ситуация имитации студентами учебной деятельности очевидна для основных участников образовательного процесса: преподавателей и студентов. Они видят основные формы имитации и возможности их использования.

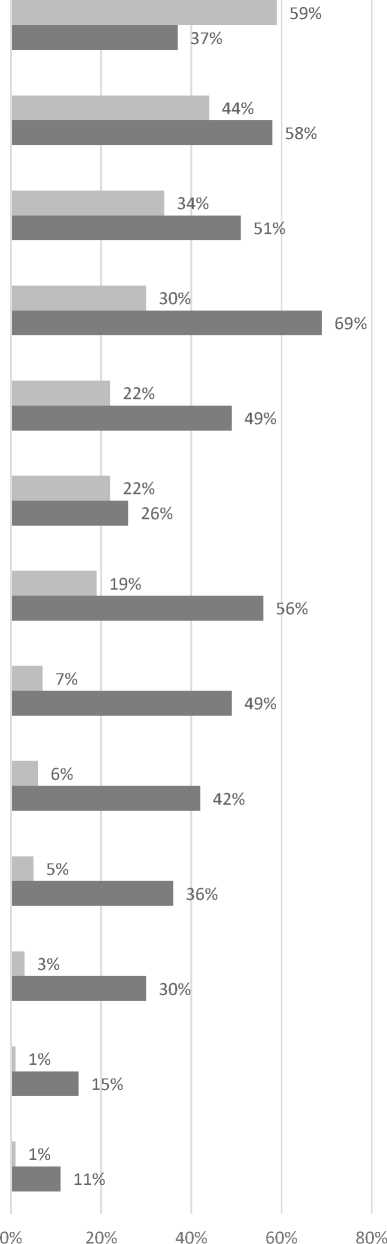

Изучая вопрос имитации учебной деятельности преподавателями, мы получили следующие результаты (рис. 2).

23%

Ответы студентов ■ Ответы преподавателей лекция как озвучивание подготовленных презентаций / lecture as voicing prepared presentations формализация проверки, которая проверяет наличие работы, а не качество formalization of essay checking that checks the presence of work rather than quality

22% проведение семинаров в формате докладов без комментариев и обсуждений / conducting seminars in the format of reports without comments and discussions

20%

42% дублирование содержания учебных курсов: разное название-общее содержание / duplication of training course content: different name - same content подмена лекционного или практического занятия рассказами о жизни replacing lectures or practical classes with stories about life проставление баллов за присутствие / scoring for presence задания, которые не проверяются/tasks that аге not checked чтение курсов, не имеющих отношения к получаемой профессии / reading courses not related to the educational profile преобладание контроля над объяснением и практическим овладением умениями/the predominance of control over explanation and practical mastery of skills приём экзамена или зачёта по непрочитанному курсу / taking an exam or test for an unread course

0% 10%

I формализация компетентностного подхода: компетенции заявляются, но по сути не осваиваются / formalization of the competency-based approach: competencies are declared, but in fact are not mastered

25% время преподавателя тратится на бумажно-отчетную деятельность / the teacher spends a significant proportion of his time on reports and documents rather than on teaching

15%

Рис. 2. Мнение студентов и преподавателей о формах имитации, которые преподаватели используют в учебном процессе

Fig. 2. Opinions of students and teachers about the forms of imitation that teachers use in the educational process

Судя по результатам опроса, и студенты, и преподаватели признают не только факт использования имитации в обучении со стороны преподавателей, но и проявляют единодушие в оценке наиболее распространенных форм. Имитации подвержены все основные формы обучения: лекции, семинарские занятия, контроль знаний. Преподаватели поддерживают пассивную позицию студента как субъекта обучения, проставляя баллы за присутствие или за факт сдачи контрольной работы, не оценивая ее качество. Расширение форм бумажно-файловой работы приводит к утрате форм живого общения на учебных занятиях. Компетеностный подход, по мнению преподавателей, формализовал учебный процесс, что не отвечает требованиям профессиональной подготовки.

Преподаватели видят свои слабые места в дублировании содержания курсов, преобладании контроля над объяснением. В организации обучения студенты больше доверяют преподавателям, считают, что те формы работы, которые применяют преподаватели, обоснованы и приемлемы.

В субъектно-субъектном взаимодействии преподаватель занимает ведущее положение. От его понимания своей миссии во многом зависит развитие учебной ситуации. Мы получили следующие ответы на вопрос о миссии педагога:

– «Сеять разумное, доброе, вечное»;

– «Нести свет истины»;

– «Внести свой вклад в развитие и рост будущего конкурентноспособного специалиста своей области»;

– «Содействовать профессиональному и личностному развитию студентов»;

– «Стать наставником будущему профессионалу, быть для него образцом».

Очевидно расхождение позиции преподавателя и его деятельности, что является свидетельством смещения в системе ценностей. Обнадеживает то, что и преподаватели, и студенты практически не выбирают такие ответы, как предложение преподавателю услуги за зачет или экзамен или попытка купить зачет.

Каковы причины имитации учебной деятельности студентами и преподавателями?

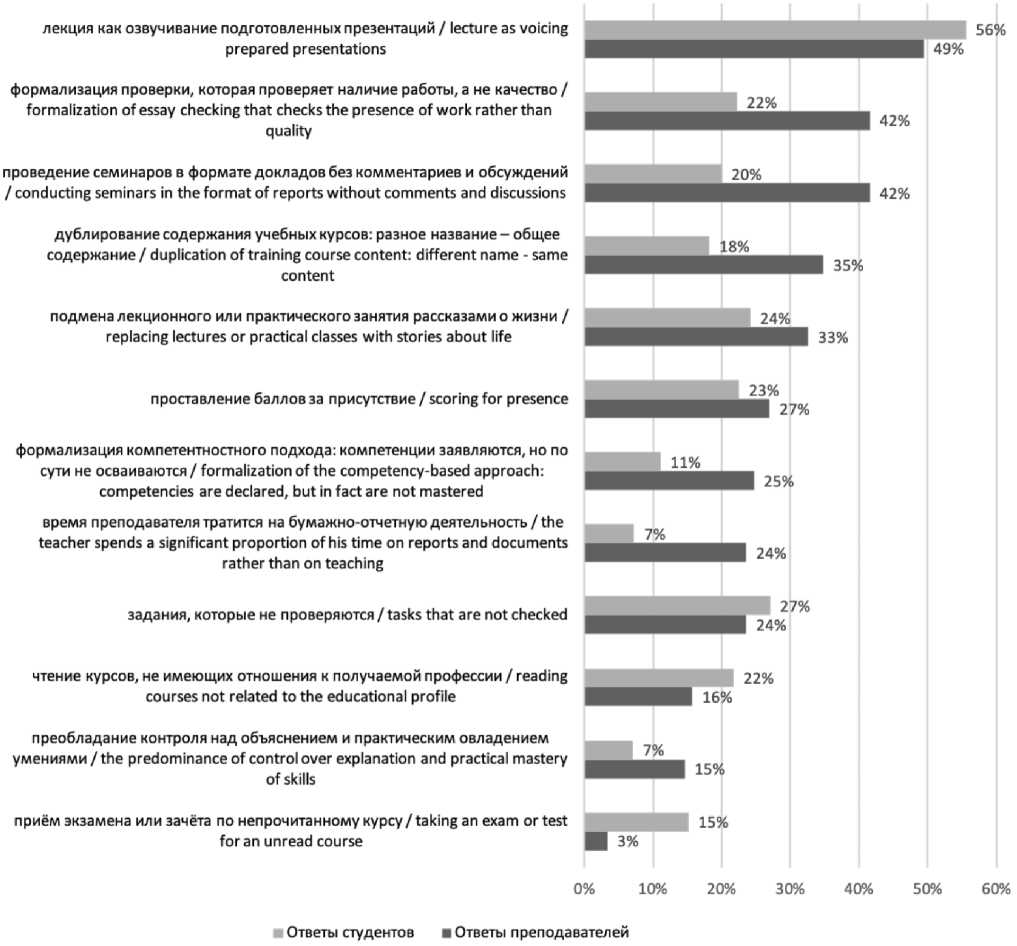

Отвечая на вопрос «Какова, с вашей точки зрения, причина имитации обучения?», студенты представили широкий спектр оправданий (рис. 3)

Судя по ответам студентов, самой распространенной причиной имитации является дефицит времени. При этом в магистратуре желание экономить время ожидаемо выше: эту причину назвали 84,6 % респондентов, в то же время бакалавров, ответивших подобным образом,- 70 %. К имитации студентов мотивирует желание избежать рутины и сохранить свои силы. Многие выражают уверенность в бессмысленности работы. Значительную часть студентов не устраивает методическое сопровождение и чрезвычайная сложность заданий.

Преподаватели, отвечая на вопрос «Какова, с вашей точки зрения, причина имитации обучения?», находят аналогичные со студентами оправдания (рис. 4).

Самый распространенный ответ – дефицит времени. Преподаватели стремятся сохранить свои ресурсы, по возможности не тратить свое время и силы. По мнению значительной части респондентов (49 %), причиной имитации становится необходимость выполнять заданные администрацией показатели. Сравнение ответов студентов и преподавателей позволяет утверждать, что и те, и другие взаимно перекладывают ответственность: преподаватели считают, что им мешает быть профессиональными и творческими низкий интеллектуальный уровень студентов; студенты утверждают, что учебные заведения не позволяют освоить необходимые для профессии компетенции.

Дополняя список причин имитации, преподаватели пишут о сложившейся практике поощрения студентов отметкой или баллами за участие и помощь в подготовке и проведении университетских мероприятий.

Отношение к имитациям студентов и преподавателей

Принципиально важно, насколько сложившаяся ситуация кажется допустимой основным участникам образовательной деятельности. Отвечая на вопрос «Сформулируйте свою позицию к различным формам имитации в вузе», только 12 % студентов бакалавриата и 13 % магистратуры оценили ситуацию как категорически недопустимую. При этом 54 % студентов магистратуры по сравнению с 46 % бакалавриата считают имитацию скорее недопустимой, чем допустимой. Из этих данных можно сделать вывод: рассуждения о том, что магистратура является пространством для имитации, далеко не однозначны [31].

Для нас представляет интерес следующий вопрос: как к ситуации имитации относятся студенты, имеющие различную академическую успеваемость? Мы сравнивали ответы студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично», с ответами тех, кто учится преимущественно на «удовлетворительно».

дефицит времени / lack of time

70%

желание избежать рутины учебной деятельности / avoidance of the routine of educational activities нежелание напрягать свои интеллектуальные силы / student's reluctance to strain his intellect уверенность в бессмысленности работы / confidence in the meaninglessness of work отсутствие необходимых навыков для выполнения учебных заданий / lack of necessary skills to complete educational tasks отсутствие (несовпадение) индивидуальной траектории своего развития / lack of individual student development trajectory недостаток необходимых материально-технических ресурсов / lack of financial and technical resources отсутствие учебно-методических ориентиров / lack of educational and methodological guidelines

чрезвычайная сложность заданий / high task complexity отсутствие представления о необходимом объеме компетенций для получения специальности / lack of understanding of the required scope of competencies to obtain a profession иное/ other

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Рис. 3. Мнение студентов о причинах имитации ими учебной деятельности

Fig. 3. Students’ opinions about the reasons for their imitation of educational activities

Для оценки достоверности ситуации мы применили тест статистической значимости Фишера. По результатам теста общая вероятность различия в группах в позиции «допустимо» – «недопустимо» составляет = 0.0405540467. Значение меньше 0,05 свидетельствует о наличии различия в группах.

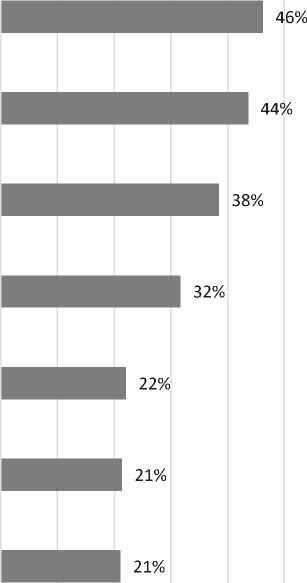

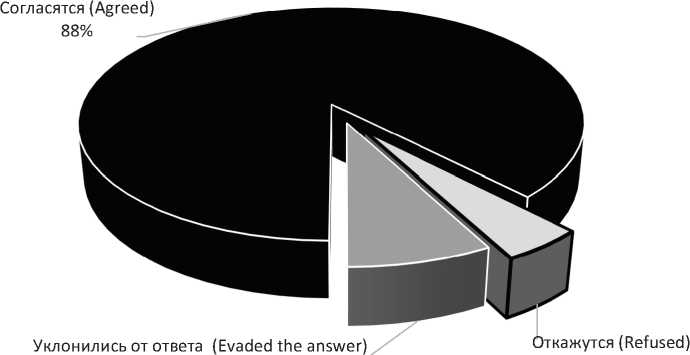

Очевидно, что ситуация имитации более выгодна слабо успевающим студентам. Именно в отношении таких учащихся система должна вырабатывать какие-то запретные меры. Но, в целом, если система позволяет, к имитации прибегает большинство студентов. Так, отвечая на открытый вопрос: «Что вы сделаете, если будет возможность заранее выбрать билет, по которому вы будете отвечать на экзамене?», 88 % студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично», ответили, что воспользуются этой возможностью (рис. 5).

Среди преподавателей 46,1 % считают имитацию недопустимой, но при этом пресекать ее не торопятся. Отвечая на вопрос: «Что вы обычно делаете, если узнаете о той или иной форме имитации, которая не выходит на уровень академической дефицит времени / lack of time

64%

стремление выполнить заданные администрацией показатели / desire to fulfill the formal indicators set by the administration низкий интеллектуальный уровень студентов / low intellectual level of students отсутствие навыков самостоятельной работы у студентов / avoiding the routine of teaching желание избежать рутины преподавательской деятельности / avoiding the routine of teaching нежелание напрягать свои интеллектуальные силы the teacher's reluctance to strain his intellect уверенность в бессмысленности работы / confidence in the meaninglessness of work недостаток необходимых материально-технических ресурсов / lack of resources: financial and technical resources другое /other

отсутствие индивидуальной траектории развития студентов / lack of individual development trajectory for students отсутствие представления о необходимом объеме компетенций для получения специальности / lack of understanding of the required scope of competencies to obtain a profession

Рис. 4. Мнение преподавателей о причинах имитации ими учебной деятельности

Fig. 4. Teachers’ opinions on the reasons for their imitation of educational activities нечестности?», только 10 % респондентов ответили, что пресекают ее. Есть и другие ответы: «закрываю глаза», «ничего не делаю», «меня это не беспокоит», «это неизбежность». Стараясь исправить ситуацию, преподаватели прибегают к разного рода ухищрениям:

– «Объясняю необходимость знаний для будущей профессии».

– «В ироничной форме обращаю внимание студентов на данный факт».

– «Разрабатываю индивидуальные задания».

– «Предлагаю нестандартные задания для решения в малых группах».

– «Меняю план проведения семинара».

– «Компенсирую некачественную подготовку дополнительным обсуждением вопроса».

Преподаватели оказываются более категоричны, когда сталкиваются с академической нечестностью, такой, к примеру, как сдача заказной работы. Пресекают такую ситуацию 46 %. При этом, обнаруживая факт академической нечестности, только 8 % преподавателей готовы обратиться за помощью

Таблица 3

Отношение к имитациям студентов с различной академической успеваемостью

Table 3

Attitudes towards imitation among students with different academic achievements

|

Учатся на «удовлетворительно» (106 чел.) / Students with satisfactory achievements (106 people) |

Учатся на «хорошо» и «отлично» (515 чел.) / Students with high achievements (515 people) |

|

|

Имитации недопустимы Imitations are not allowed |

14 |

65 |

|

Имитации допустимы Imitations are acceptable |

19 |

36 |

|

Имитации скорее допустимы, чем недопустимы Imitations are more acceptable than unacceptable |

43 |

160 |

|

Имитации скорее недопустимы, чем допустимы Imitations are more unacceptable than acceptable |

30 |

254 |

8%

4%

Рис. 5 Ответы студентов с высокой академической успеваемостью на вопрос: «Что вы сделаете, если будет возможность заранее выбрать билет, по которому вы будете отвечать на экзамене?»

Fig. 5. Answers of students with high academic achievement to the question “What would you do if you had the opportunity to pre-select the exam question that you will get on the exam?”

к администрации вуза. Как правило, они справляются своими силами.

Меры используют следующие:

– «Выношу на публичное обсуждение».

– «Провожу итоговое мероприятие, позволяющее выяснить уровень готовности студента по всем темам дисциплины».

– «Делаю защиту работы с разбором и дополнительными вопросами».

– «Провожу опрос по основным терминам и положениям представленной работы».

– «Даю новое задание или ставлю задачи по переработке представленного материала».

По сути, существует массовая практика имитации учебной деятельности, в которой участвуют и преподаватели, и студенты. Такая практика приводит к утрате смысла образования, который был заложен в самой идее университета – через знание идти к поиску истины.

Обсуждение и заключение

В исследовании мы рассмотрели имитационные практики, в которые включаются основные участники образовательных отношений: преподаватели и студенты. Имитации распространяются на все формы организации обучения и негативно сказываются на его качестве. Судя по полученным результатам, для студентов имитации скорее выгодны: они облегчают получение диплома; преподавателям имитации помогают экономить силы, выполняя нагрузку и требования администрации.

Проблемой, на наш взгляд, является не только распространение имитаций, но и отношение к сложившейся практике субъектов обучения. Охарактеризовать это отношение можно в следующих терминах: лояльность, пассивность, уверенность в безнаказанности. Такое отношение не позволит преодолеть имитацию в системе отношений «преподаватель-студент».

На наш взгляд, причина сложившейся ситуации – в системном характере имитационных практик, которые начинаются с формальных показателей ФГОС и заканчиваются формальной оценкой результатов обучения, позволяющей получить востребованный на рынке труда диплом. Студент и преподаватель функционируют в системе образовательных отношений, которые не только допускают, но и провоцируют имитации.

Очевидно, что нужны локальные нормативные акты образовательных учреждений о порядке, формах и сроках реагирования на факты академической нечестности. Наличие понятных процедур пресечения имитационных практик позволит активно действовать всем преподавателям.

Мы склоняемся к мысли, что административный контроль учебного процесса в вузе – необходимое, но недостаточное условие снижения имитации. Ключевой момент в решении проблемы имитации – в повышении ценности образования, развитии университета как бренда с высококачественным образованием, демонстрации потенциальных возможностей интересной и высокооплачиваемой профессии, востребованности выпускников вуза на рынке труда.

Проведенное исследование касается только преподавателей и студентов и не затрагивает других участников образовательных отношений, что не дает полной картины и понимания сложившейся ситуации. На наш взгляд, исследование имитации в обучении может быть продолжено через изучение форм участия, сферы ответственности, возможности пресечения сложившейся практики со стороны органов управления образованием, администрации вуза, работодателей как участников отношений в сфере образования.

Список литературы Имитационные практики в российском университете: формы, причины и последствия

- Шалюгина Т. А. Имитация в обществе как предмет социально-философского анализа // Теория и практика общественного развития. 2011. № 8. С. 33-35.

- Зиновьев А. А. Фактор понимания. М.: Эксмо: Алгоритм, 2006. 526 с.

- Рождественский С. В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII-XIX веках: Т. 1. Санкт-Петербург: Типография М. А. Александрова, 1912. 736 с.

- Bachore M. The Nature, Causes and Practices of Academic Dishonesty/ Cheating in Higher Education: The Case of Hawassa University // Journal of Education and Practice. 2016. Vol. 7, № 19. Р. 14-20.

- Academic Dishonesty Statistics [Электронный ресурс]. URL: https://proctoredu.com/blog/tpost/5dk67zrns1-academic-dishonesty-statistics (дата обращения: 26.10.2023).

- Серкина Я. И. Социальные риски имитации образовательных практик в России // Теория и практика общественного развития. 2018. № 5. С. 50-53. D0I:10.24158/ tipor.2018.5.9

- Латов Ю. В. Симулякры знаний и образовательные неравенства в сфере андрагогического образования // Мониторинг общественного мнения. 2014. № 2 (120). С. 211-219. DOI: 10.14515/monitoring.2014.1.015

- Амбарова П. А., Зборовский Г. Е. Имитации в высшем образовании как социальная проблема // Высшее образование в России. 2021. № 5. С. 88-106. DOI: 10.31992/ 0869-3617-2021-30-5-88-106

- Aaron L. S., Roche C. M. Stemming the Tide of Academic Dishonesty in Higher Education: It Takes a Village // Journal of Educational Technology Systems. 2013. Vol. 42 (2). P. 161-196. DOI: 10.2190/ET.42.2.h

- Бермус А. Г. Академическое мошенничество и имитации в высшей школе как онтологический вызов образованию XXI века // Непрерывное образование: XXI век. 2023. Вып. 1 (41). DOI: 10.15393/j5.art.2023.8244

- Савкин Н. С. Имитация как вид деятельности и метод исследования // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2020. Т. 20. №. 2 (50). С. 189-202. DOI: 10.15507/2078-9823.050.020.202002.189-202

- СеливерстоваН. А. Имитации в высшей школе: следствие модернизации? // Знание. Понимание. Умение. 2019. № 4. С. 65-77. DOI: 10.17805/zpu.2019.4.5

- Бабинцев В. П., Серкина Я. И. Имитации в системе высшего образования России // Инноватика и экспертиза. 2019. Вып. 2 (27). С. 21-27. DOI: 10.35264/ 1996-2274-2019-2-21-27

- ChooF., TanK. Abrupt Academic Dishonesty: Pressure, Opportunity, and Deterrence // The International Journal of Management Education. 2023. Vol. 21, Iss. 2. DOI: 10.1016/ j.ijme.2023.100815.

- Kokkinos C., Antoniadou N., Voulgaridou I. Personality Profile Differences in Academic Dishonesty and Procrastination Among Greek University Students: A Five Factor Facet-Level Latent Profile Analysis // Personality and Individual Differences. 2023. Vol. 214. P. 112337. DOI: 10.1016/j.paid.2023.112337.

- Zhao L., Mao H., Compton B., Peng J., Fu G., Fang F., Heyman G., Lee K. Academic Dishonesty and Its Relations to Peer Cheating and Culture: A Meta-Analysis of the Perceived Peer Cheating Effect // Educational Research Review. 2022. Vol. 36. DOI: 10.1016/j.edurev.2022.100455.

- Marsden Н. Breaches of Academic Integrity // Handbook of Academic Integrity. Singapore: Springer, 2016. P. 182-186. DOI: 10.1007/978-981-287-098-8

- Радаев В. В., Чириков И. С. Отношение студентов и преподавателей к наказаниям за плагиат и списывание // Университетское управление: практика и анализ. 2006. № 4. С. 77-82.

- Шмелева Е. Д., Семенова Т. В. Академическое мошенничество студентов: учебная мотивация vs образовательная среда // Вопросы образования. 2019. № 3. С. 101-129.

- Донских О. А. Об имитации инноваций (отклик на статью) // Высшее образование в России. 2011. № 12. С. 141-143.

- Ивахненко Е. Н. «Новации вузовского обучения в оптике инструментальных и коммуникативных установок // Высшее образование в России. 2011. № 10. С. 39-46.

- Трубникова Е. И. «Красные ленты» в сфере науки и образования // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 1. С. 108-121.

- Дремова О. В. Политика российских вузов в отношении академического мошенничества студентов: наказание или воспитание? // Университетское управление: практика и анализ. 2020. Т. 24, № 4. С. 30-45. DOI: 10.15826/ umpa.2020.04.033

- Терентьев Е. А., Груздев И. А., Горбунова Е. В. Суд идёт: дискурс преподавателей об отсеве студентов // Вопросы образования. 2015. № 2. С. 129-151. DOI: 10.17323/ 1814-9545-2015-2-129-151

- Севостьянов Д. А., Гайнанова А. Р. Ценности образования: инверсия смыслов // Высшее образование в России. 2014. № 2. С. 43-48.

- Никитин А. П. Имитация экзамена в вузе: факторы распространения // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 4, № 3. С. 87-91.

- Morris E. J. Academic Integrity Matters: Five Considerations for Addressing Contract Cheating // International Journal for Educational Integrity. 2018. Vol. 14. P. 15. DOI: 10.1007/s40979-018-0038-5.

- Bretag T. Handbook of Academic Integrity. Singapore: Springer, 2016. 1088 p. DOI: 10.1007/978-981-287-098-8

- Qualifications and Quality Assurance (Education and Training) (Amendment). 2019. № 32. 68 p.

- Petitions UK Government and Parliament "Ban the Provision and Advertising of Essay Mill' Cheating Services" [Электронный ресурс]. URL: https://petition. parliament.uk/archived/petitions/227277 (дата обращения: 26.10.2023).

- Иоголевич Н. И., Лободенко Е. И. Академическая недобросовестность студентов технического вуза: масштабы проблемы и пути решения // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 5, № 1. С. 99-106.