Иммунореактивное состояние больных послеродовым метритом коров и уровень экспрессии генов про- и противовоспалительных цитокинов

Автор: Авдеенко В.С., Никитин Г.С., Мороз А.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований – изучить иммунологический статус у здоровых и больных послеродовым метритом коров в сыворотке крови и содержимом влагалища. Объект исследований – лактирующие коровы в послеродовом периоде голштинской породы массой 600–700 кг, 10 000–13 000 кг молочной продуктивности за 305 дней лактации, принадлежащих АО племзавод «Детскосельский» Ленинградской области. Для исследования отобрали 20 новотельных животных, которые в дальнейшем были разделены на две группы: в состав первой группы (n = 10) входили клинически здоровые коровы, в состав второй группы (n = 10) – с диагнозом послеродовой метрит. В результате отмечали достоверное снижение количества Тсупрессоров, установили анизоцитоз за счет макроцитов (+), пойкилоцитоз за счет эхиноцитов (+) и единичных акантоцитов, в то время как метарубрицитов – 3 на 100 клеток. При изучении морфологии лейкоцитов определили гиперсегментацию нейтрофилов (+) и токсические изменения за счет пенистости цитоплазмы. Определение концентрации цитокинов ИЛ4, ИЛ8, ИЛ2 и ИЛIFNβ в сыворотке крови и содержимом влагалища проводили с применением наборов для иммуноферментного анализа (CloudСlone Corp, Китай). Воспалительный процесс, протекавший у коров с послеродовым метритом, подтвердил повышенную экспрессию интерлейкинов. Местная сосудистая реакция, необходимая для регенерации тканей, объясняется избыточной секрецией противовоспалительных цитокинов как естественного механизма защиты организма в ответ на повреждение. Уровень ИЛ4 и ИЛ8 в сыворотке крови и содержимом влагалища животных с диагностированным послеродовым метритом в сравнении с клинически здоровыми коровами оказался выше в 1,2 и 1,3 раза соответственно. Одновременно с этим экспрессия генов цитокинов ИЛ2 и ИЛIFNβ значительно снижалась как в сыворотке крови, так и в содержимом влагалища коров, больных послеродовым метритом.

Высокопродуктивные коровы, послеродовой метрит, цитокины, сыворотка крови коров, содержимое влагалища коров, иммуноферментный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/140309737

IDR: 140309737 | УДК: 618.14-002:577.112 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-4-160-173

Текст научной статьи Иммунореактивное состояние больных послеродовым метритом коров и уровень экспрессии генов про- и противовоспалительных цитокинов

Acknowledgments : the study was supported by the Russian Science Foundation grant 23-26-00284.

Введение. Диагноз послеродовый метрит у молочных коров может быть поставлен в ранний период уже на 4–5-й день после отела и обычно определяется цитологическим путем с учетом количества нейтрофилов, когда доля гранулоцитов превышает 18 %. При ректальной пальпации или трансректальном ультразвуковом исследовании послеродовый метрит характеризуется растяжением матки, активно функционирующим желтым телом и закрытой шейкой матки. Однако важно помнить, что цервикальный канал не всегда бывает полностью закрыт, и в некоторых ситуациях возможно появление выделений во влагалищной полости. Сонографически, согласно публикациям P. Brodzki et al., 2015 [1], «…послеродовый метрит характеризуется активным желтым телом в яичнике, накоплением смешанных лохий в полости рогов матки». Исследования С.А. Макавчик с соавт., опубликованные в 2024 г. [2], показали, что «…для выбора успешной схемы лечения, а также для количественной оценки степени тяжести заболевания, в равной мере, как и для измерения чувствительности и специфичности клинических критериев, имеется мало данных о взаимообусловленности послеродовых, эхографических и цитологических изменений». Тем не менее ни одна из вышеперечисленных процедур не позволяет быстро определить диагноз. Кроме того, по данным V. Bronzo еt аl. [3]: «У части животных заметна задержка инволюции матки или шейки матки, что связано с более низким уровнем фертильности». Использование клинических записей, таких как случаи мертво- рождения, многоплодия, задержания последа, дистоции и гипокальциемии, действительно позволяет ветеринарным специалистам идентифицировать животных, находящихся в группе повышенного риска развития заболеваний матки, включая послеродовый метрит, однако важно отметить, что такие клинические данные хотя и информативны, но не представляют специфического диагноза.

Многочисленные исследования (P. Abeysin-ghe et al. [4]; В.С. Болотова и др. [5]), проведенные в последние годы, показали, что уровень выработки провоспалительных и противовоспалительных цитокинов может предоставить ценную информацию о тяжести заболевания у высокопродуктивного молочного скота в послеродовой период. Это также касается перехода состояния на системный уровень и прогнозирования эффективности лечебных протоколов, что имеет немаловажное значение для дифференциальной диагностики инфекционных и иммунопатологических процессов сразу после родов. В данном случае, как утверждает С.А. Макавчик с соавт. [6], важную предиктивную способность осуществляют цитокины - интерлейкин-1 (Ил-1), интерлейкин-6 (Ил-6) и интерлейкин-10 (Ил-10). Согласно исследованиям N. Naim et al. [7], среди сигнальных белков особенно выделяются интерлейкины, чаще всего ИЛ-1а и ИЛ-1р. Экспрессия интерлейкинов происходит как в процессе нормальной беременности, так и при различных патологических состояниях репродуктивного тракта. Исследования C. Peker et al. [8], показывают, что главная биологическая функция интерлейкина-10 (Ил-10) заключается в снижении воспалительного ответа. Избыточный воспалительный иммунный ответ может наносить вред тканям, и именно поэтому Ил-10 был признан ключевым супрессором иммунного ответа и воспалительной активности.

С.В. Шабунин с соавторами [9] подчеркивают, что в формировании иммунного ответа цитокины занимают первостепенное место, способствуя распознаванию антигенов, имеют схожую молекулярную массу и практически идентичный спектр биологической активности, наряду с этим они являются и конкурентами за связь с одними и теми же рецепторами основного комплекса гистосовместимости клеток иммунной системы. А В.И. Михалев и его соавторы особое внимание уделяют как способности цитокинов к активации перемещения нейтрофи- лов, эозинофилов и моноцитов, так и их участию в регуляции различных воспалительных реакций, включая восстановление тканей после воспалительных реакций [10]. Про- и противовоспалительные цитокины, в качестве медиаторов иммунного ответа, оказывают влияние на метаболические процессы в слизистых слоях матки и влагалища коров. Они также определяют темпы развития воспалительных и деструктивных изменений в этих органах [11]. При воспалительных заболеваниях репродуктивного тракта у скота после отела высокотехнологичные молочные предприятия гарантированно несут экономические и материальные убытки.

Многочисленными отечественными (С.А. Ма-кавчик и др.) [12] и зарубежными исследователями (R.A. Saxton еt а1.) [13] установлено, что основное влияние на маточный эпителий оказывает микробный фактор, приводящий к вторичным морфофункциональным модификациям. Данные модификации касаются циклической биотрансформации слизистого слоя матки, вследствие этого анализ содержания про- и противовоспалительных цитокинов в биоматериале коров с послеродовым метритом позволит разработать критерии для прогнозирования, дифференциальной диагностики, а также осуществления мониторинга за процессом лечения и вероятными исходами патологического состояния. Цитокины («цито» - клетка, «кинос» -движение) представляют собой широкую категорию интракринных, аутокринных, паракринных и эндокринных сигнальных агентов, которые регулируют врожденные и адаптивные иммунные реакции. Эти молекулы включают хемоки-ны, интерфероны, интерлейкины, факторы некроза опухоли и лимфокины. Известны различные неиммунные действия цитокинов, и в этом обзоре будет освещена эмбриокиновая активность этих цитокинов [5, 12]. Введен термин «эмбриокин» для описания молекул, вырабатываемых клетками в репродуктивной системе матери или эмбрионом, которые регулируют развитие эмбриона. Современная классификация цитокинов учитывает их строение, функциональную активность, происхождение, тип цитокиновых рецепторов. Цитокины с учетом их биологической активности принято разделять на следующие группы: как регуляторы воспалительных реакций (провоспалительные и противовоспалительные цитокины) и иммунного ответа (клеточного и гуморального) и многие другие процессы, в которых участвуют цитокины [6]. В эти группы входят интерлейкины (ИЛ), интерфероны (ИФН), факторы некроза опухоли (ФНО), трансформирующие факторы роста (ТФР), миграционные ингибирующие факторы и более мелкие хемокины.

Система цитокинов включает клетки-продуценты; растворимые цитокины и их антогонис-ты; клетки-мишени и их рецепторы. В последние годы описана популяция ТЬ 3, которая вырабатывает трансформирующий фактор роста в (ТФР в ) и супрессирует функцию как ТЬ 1, так и ТИ 2. Семейство цитокинов IL-1 может оказывать провоспалительное или противовоспалительное действие, наиболее изученными при беременности коров являются IL-1 a и IL-i e , которые экспрессируются при нормальной беременности и патологии [13]. Провоспалитель-ные цитокины, в частности IL-1 a , преобладают на этапе имплантации бластоцисты, что обусловлено локальной активацией медиаторов воспаления в ответ на ее внедрение. Первым в защитную реакцию организма при действии патогенных факторов включается IL-i e . Этот цитокин с широким спектром действия играет ключевую роль в развитии неспецифической защиты и специфического иммунитета. IL-i e инициирует и регулирует воспалительные и иммунные процессы, активирует нейтрофилы, Т- и В-лим-фоциты, стимулирует синтез белков острой фазы и других цитокинов. Антогонистом IL-i e является IL-10, который продуцируется клетками ТИ-2, IL-10, является противовоспалительным цитокином. Именно соотношение уровней этих цитокинов, а не их абсолютные значения, наиболее полно отражает направленность иммунной реакции и активность воспаления и может быть использовано в качестве критерия определения степени тяжести воспаления.

Считается, что чем больше величина соотношения IL-ie / IL-10, тем более тяжелым является течение воспалительного процесса [14]. Интерлейкин-6 имеет прогностическую ценность при раннем воспалении, но многие ветеринарные врачи предпочитают сочетание клинической картины, анализа лейкоцитов, уровня СРБ и контроля температуры вместо дорогостоящего определения IL-6. Другим действием IL-6 является преимущественное стимулирование линии примитивных клеток эндодермы (PE) в бластоцистах IVP крупного рогатого скота. Количество PE-клеток постепенно снижается по мере старения бластоцисты in vitro с 8-го по iO-й день после оплодотворения, но добавление IL-6 увеличивает количество PE-клеток в течение этого периода времени. Неясно, улучшает ли IL-6 пролиферацию PE-клеток или ограничивает их апоптоз. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что действие IL-6 на эмбрион зарегистрировано не только у крупного рогатого скота, но и у других биологических видов [10, 15]. Интерлейкин-8 представляет собой цитокин репродуктивной функции, который является медиатором развития фолликулов, овуляции и формирования желтого тела. Впервые был описан в качестве хемоаттрактанта для гранулоцитов, прежде всего нейтрофилов in vivo. Каждая клетка с TLR может продуцировать и секретировать IL-8, включая макрофаги и гладкомышечные клетки, тогда как эндотелиальные клетки накапливают IL-8 в везикулах [2]. IL-8 направляет и активирует нейтрофилы в направлении воспаления (хемотаксис), что проявляется в увеличении концентрации этого цитокина. Основная биологическая функция IL-10 заключается в уменьшении воспалительного ответа, поскольку чрезмерный иммунный ответ может приводить к повреждению тканей. IL-10 принимает участие в регуляции цитокинов и ингибирует избыточный синтез макрофагами и Т-хелперами 1-го типа провоспалительных цитокинов - IL-ie. IL-ia, IL-6, IL-8, IL-i2 гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF), фактор некроза опухоли - альфа (ФНОа), интерферон гамма (ИНФY). Одновременно повышает активность Т-хелперов 2-го типа и их продукцию цитокинов, т. е. вызывает изменения иммунного ответа с клеточного на гуморальный. Также индуцируются процессы пролиферации и дифференцировки клеток в плазмоциты, что запускает продукцию антител. Еще IL-10 стимулирует выработку иммуноглобулинов E, участвующих в развитии аллергических реакций и антипаразитарной защите [15]. Побочным эффектом избыточного синтеза IL-10 и других противоспалительных цитокинов может быть развитие хронического воспаления и инфекций вследствие неспособности иммунных механизмов полностью подавлять воспаление.

При сепсисе высокие концентрации IL-iO связаны с неблагоприятным исходом. Биологическое воздействие интерлейкина-10 на клетки врожденного иммунитета подавляет высвобож- дение иммунных медиаторов, экспрессию антигена и фагоцитоз [16]. Фактор некроза опухоли (TNF-a), кахексин, как многофункциональный провоспалительный цитокин, синтезирующийся в основном моноцитами и макрофагами. Получил свое название из-за способности ингибировать рост некоторых опухолей, кроме того, через свои рецепторы вызывает апоптоз, а также является одним из важных факторов защиты от внутриклеточных микроорганизмов, в т. ч. и вирусов. Фактор некроза опухоли (TNF-в), лимфо-токсин, секретируют Т- и В-лимфоциты, подавляет выработку провоспалительных цитокинов, повреждает клетки, вызывая апоптоз. Цитокины оказывают влияние на многие биологические процессы: эмбриональное развитие, патогенез болезней, неспецифический и специфический иммунный ответ, изменения когнитивных функций, а также участвуют в эффективности вакцин. Следует отметить, что соотношение про-воспалительных и противовоспалительных цитокинов во время беременности изменяется, а также они регулируют практически все этапы гестационного процесса: имплантацию бластоцисты, рост плаценты и плода, продукцию гормонов, апоптоз клеток, созревание шейки матки и механизмов родов. Таким образом, цитокины являются неспецифическими факторами, поэтому диагностика инфекционных, аутоиммунных болезней с помощью определения уровня цитокинов невозможна. Тем не менее изучение ци-токинового профиля позволяет получить информацию о тяжести воспалительного процесса, его переходе на системный уровень и прогнозе, что важно при дифференциальной диагностике ряда инфекционных и иммунопатологических процессов.

Цель исследований – изучить иммунологический статус у здоровых и больных послеродовым метритом коров в сыворотке крови и содержимом влагалища.

Объекты и методы. Объектом исследований служили принадлежащие АО племзавод «Детскосельский» Ленинградской области лак-тирующие коровы голштинской породы в послеродовом периоде, массой 600–700 кг, 10 000– 13 000 кг молочной продуктивности за 305 дней лактации. Ультразвуковые исследования проводились с использованием беспроводного ультразвукового сканера Easi-Scan: Go, который обеспечивает сканирование на глубинах 8; 12; 16 и 24 см при угле обзора 60°, а также аппара- та ExoPad Mini, способного сканировать на глубине до 15 см и частоте до 10 МГц, с возможностью оцифровки объема и измерения толщины стенок рогов матки. В ходе ультразвукового обследования матки животных акцентировалось внимание на таких параметрах, как диаметр шейки матки и рогов, состояние их полостей, а также уровень эхогенности эндометрия и маточных рогов. Диспансеризации подлежало 140 лактирующих коров. В вакуумные пробирки Vacuette™ (Австрия) пробы крови брали утром до кормления из яремной вены. Для общего анализа крови был задействован гематологический анализатор Mindrey BC-2800 Vet (Китай). В исследовании [7] был выполнен НСТ-тест с использованием нитросинего тетразолия в крови. Относительное количество Т-лимфоцитов (%) оценивалось путем подсчета розеток, образованных лимфоцитами с эритроцитами барана при различных условиях инкубации, в то время как количество -лимфоцитов определялось на основании подсчета розеток с эритроцитами мыши. Абсолютное число Т- и В-лимфоцитов (кл/мм³) и коэффициент соотношения «индукторов-хелперов» к «киллерам-супрессорам» (%) вычислялись расчетным способом. Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) определялись методом, основанным на селективной преципитации антиген-антитело комплексов, с применением 3,75 %-го раствора полиэтиленгликоля М-6000 (ПЭГ), после чего проводилось фотометрическое измерение плотности преципитата при длине волны 450 нм.

Для исследования отобрали 20 новотельных коров, которые в дальнейшем были разделены на две группы согласно принципу аналогов. В состав первой группы (n = 10) вошли клинически здоровые коровы, а в состав второй группы (n = 10) – коровы с послеродовым метритом. Образцы из влагалища и крови подвергались центрифугированию при 1000×g в течение 20 мин, после чего замораживались при –20 °C и хранились при –70 °C до анализа на наличие цитокинов. Были отобраны пробы крови и влагалищного содержимого для определения уровней цитокинов интерлейкин-4 (ИЛ-4), интерлейкин-8 (ИЛ-8), интерлейкин-2 (ИЛ-2) и интерферона бета (ИЛ-IFNb) с использованием наборов для ИФА китайской компании Cloud-Cone Corp. Для оценки результатов использовался фотометрический микропланшетный ридер, длина волны 450 нм (Multiscan FC, Thermo Scientific,

США). Статистический анализ данных был произведен с использованием программы CurveExpert Basic.

Для расчета чувствительности результатов среди коров использовалась следующая формула: Se = x / (x + y) · 100 %, где x обозначает количество больных коров. Специфичность отрицательных результатов среди коров с метритом рассчитывалась по формуле Sp = b / (b + z) · 100 %, где z – количество больных коров с положительным результатом в той же подгруппе. Полученная информация была систематизирована и обработана с помощью программы Statistica 6.0 (Statsoft Inc., США), а также программного обеспечения MS Excel и SPSS 10.0.5.

Результаты и их обсуждение. Полевые исследования показали, что на высокотехнологических молочных предприятиях частота метрита составляла 53 % на 4–7-й день после родов.

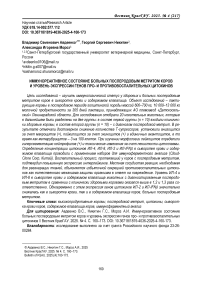

Послеродовый метрит наблюдается после оказания помощи при родах, а также в результате дистоции, задержания последа и апикального пролапса матки, а также после родильного пареза. Ректальная пальпация и эхография (рис. 1) анатомических структур матки у коров с послеродовыми метритами на 4–7-й день после отела выявляют значительное увеличение полости бывшего рога-плодовместилища, которая по сравнению с аналогичными показателями у здоровых животных в 2,34 раза больше.

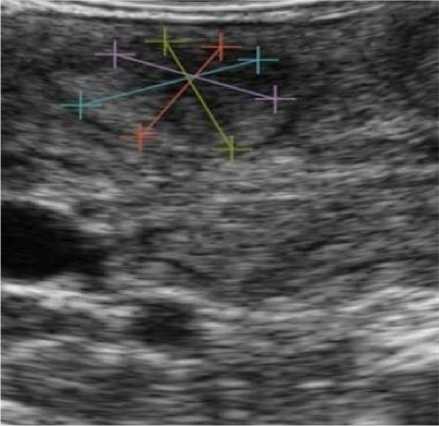

Анализ эхограмм (рис. 2), полученных от коров с послеродовым метритом, показал, что в роге-плодовместилище матки имеется выраженная полость, размеры которой в 1,9 раза (р < 0,01) превышают показатели, зафиксированные у клинически здоровых животных в тот же период исследования.

А

Рис. 1. Эхографическая картина рога матки здоровой коровы (А), шейки матки здоровой коровы (Б) (сканер ExoPad Mini)

Б

Echographic picture of the uterine horn of a healthy cow (A), the cervix of a healthy cow (Б) (ExoPad Mini scanner)

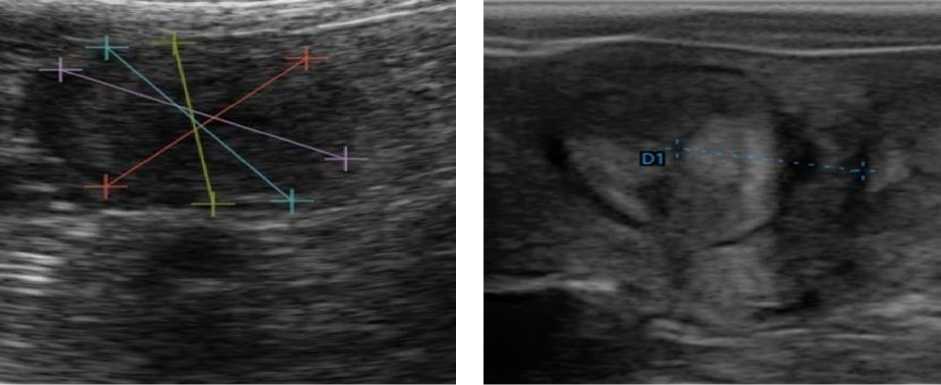

Средняя толщина стенки матки у коров с диагнозом послеродовой метрит достигала (24,23 ± 0,32) мм, что свидетельствует об увеличении в 1,37 раза по сравнению с таковой у здоровых животных. Мышечный слой имеет увеличенную толщину, средний уровень эхогенности и однородную мелкозернистую структуру. Средняя толщина стенки шейки матки при наличии метрита составила (28,2 ± 0,6) мм, что является увеличением на 35,1 % (р < 0,01) по сравнению с показателями у здоровых коров аналогичного срока исследования. Разбор и интерпретация эхограмм, выполненных у коров с послеродовым метритом, показали: более чем в половине случаев состояние внутреннего слоя матки не соответствовало норме. Области повышенной эхогенности различной величины были отмечены в 49,2 % случаев. Гиперэхоген- ные изменения в базальном слое эндометрия, такие как очаги фиброза и кальциноза, фиксировались в среднем в 23,4 % случаев. Варикозное расширение вен параметрия было зарегистрировано в 50,5 % случаев. Также отмечался гипоэхогенный контур матки, как в изоляции, так и в сочетании с варикозным расширением вен параметрия, был отмечен в 60,8 % случаев; истончение эндометрия наблюдалось в 56,7 % случаев. Характеристика лимфоцитарного индекса представлена на рисунке 3.

А Б

Рис. 2. Эхографическая картина шейки матки (А), рога матки (Б) больной послеродовым метритом коровы (диаметр рога, Easi-Scan: Go.)

Echographic picture of the cervix (A), horns of the uterus (Б) of a sick cow with postpartum metritis (horn diameter, Easi-Scan: Go.)

Рис. 3. Лимфоцитарный индекс у здоровых коров после отела и с осложнением послеродовым метритом

Lymphocytic index in healthy cows after calving and with postpartum metritis complication

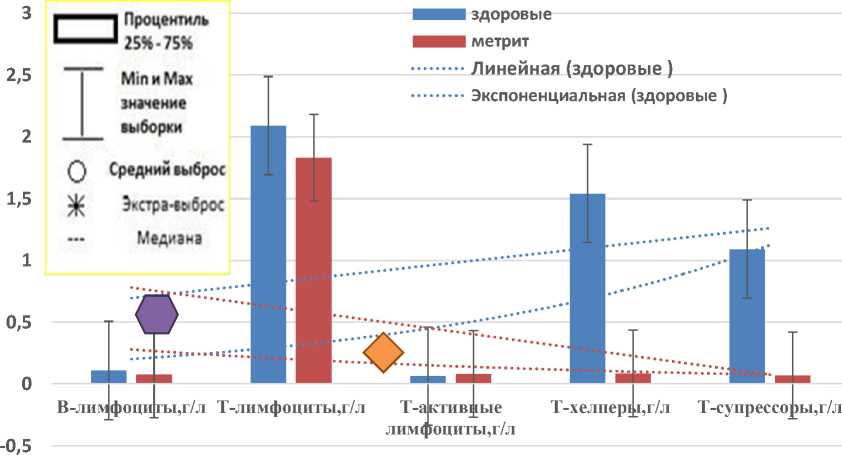

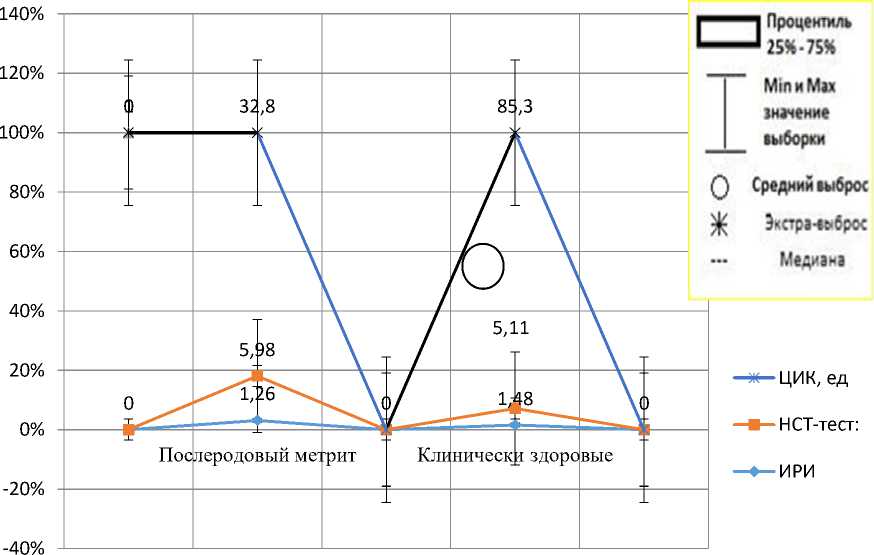

Медианное содержание лейкоцитов составляет (7,32 ± 0,86) · 109/L. Установлено достоверное снижение количества Т-супрессоров на 30,9 % (р < 0,001) у больных коров с диагнозом послеродовый метрит. У больных метритом коров понизилось в три раза количество НСТ-клеток (р < 0,001) с одновременным снижением иммунореактивного индекса (ИРИ) (рис. 4). Снижение активности нейтрофилов, которые обычно участвуют в клеточной адаптации, указывает на аутоиммунный характер перестройки, возникающей на фоне гиперсинтеза эмбрио-тропных аутоантител в 54,4 % случаев. Данное наблюдение указывает не только на рост специфического иммунитета, но и на потенциальную активацию аутоантител посредством пролифе- ративных процессов в матке после родов. Такие изменения могут способствовать развитию воспалительных процессов и нарушению нормального заживления, что необходимо учитывать при диагностике и лечении послеродового метрита. У коров исследуемых групп в крови количество крупных ЦИК (С4) понизилось на 67,2 % (р < 0,001), средних (С3) – на 40,1 % (р < 0,01), тогда как мелких ЦИК, напротив, увеличилось на 52,4 % (р < 0,001) по сравнению с показателями больных послеродовым метритом животных.

Очевидно, что функциональная дисфункция лимфоцитов шестого типа сыграла значительную роль в устойчивом сохранении внутриклеточных патогенов (рис. 5).

Рис. 4. Иммунореактивный индекс, НТС и ЦИК клеточных компонентов гомеостаза у здоровых коров и с осложнением послеродовым метритом

Immunoreactive index, NTS, and CEC of cellular components of meostasis in healthy cows and with complications of postpartum metritis тавительная оценка клеток, обнаруженных во влагалищной слизи коров при цитологическом исследовании, представлена в таблице 1.

-50

] Процентиль 254-754

Min и Max

значение выборки

здоровые метрит

Линейная (здоровые)

Экспоненциальная (здоровые)

Линейная (метрит)

Q Средний выброс )К Экстра-выброс

ИРИ НСТ-тест ЦИК

Рис. 5. Иммунологический индекс, экспоненциально прогнозирующий состояние репродуктивной системы после отела

The immunological index exponentially predicts the state of the reproductive system after calving

Таблица 1

Сопоставительная оценка клеточного состава больных и клинических здоровых коров (в поле зрения микроскопа), 109/л

Comparative assessment cellular structure sick and clinically healthy cows (in sight microscope), 109/l

|

Показатель |

Нейтрофилы П |

Нейтрофилы С |

Лимфоциты |

Макрофаги |

|

Послеродовый метрит |

4,35±0,01** |

42,0+2,0*** |

11,31+0,33*** |

12,303±0,11** |

|

Клинически здоровые |

1,0±0,01** |

8,0+1,41 |

0,1+0,01 |

3,0±0,01 |

Здесь и далее : *р<0,05; **р<0,01; *** р<0,001.

Такой сценарий развития аутоиммунных реакций действительно указывает на способность вредоносных факторов «выходить» за рамки контроля со стороны иммунной системы, что в свою очередь приводит к постоянной адаптационной неустойчивости в послеродовом периоде, связанной с инволюционными процессами в матке и яичниках. Данные наблюдения подтверждают концепцию мультифакторности в происхождении инфекционных или реактивных патологических процессов.

В эндометрии у 67,8 % коров фиксировалось развитие аутоиммунной ситуации, когда становилось недостаточно энергии клеток для реге- нерации и ремоделирования матки после прошедшей беременности и завершившихся родов.

Результаты определения уровней цитокинов, таких как Ил-4 и Ил-8, в сыворотке крови и в содержимом влагалища больных послеродовым метритом и здоровых коров отражены в таблице 2.

Концентрация интерлейкина IL-8 составила (40,37 ± 0,08) пг/мл в влагалищном содержимом и (29,92 ± 0,05) пг/мл в сыворотке крови коров с послеродовым метритом (р < 0,05). Значения превышают показатели у здоровых животных в 1,3 раза.Уровень экспрессии IL-4 в сыворотке крови здоровых животных оказался в 1,2 раза ниже, чем у больных коров. Во влагалищном со- держимом уровень экспрессии интерлейкина-4 у здоровых особей оказался в 1,39 раза меньше, чем у коров с послеродовым метритом. Полученные нами данные подтверждают выводы, сделанные в работе В.С. Болотовой и др. (2023) [5], в которой было установлено, что экспрессия цитокина IL-8 в сыворотке крови клинически здоровых животных была ниже в 1,92 раза (p < 0,05) по сравнению с больными животными. Аналогично при исследовании сыворотки крови коров было замечено, что уровень цитокинов IL-4 у клинически здоровых животных также ниже, чем у животных с послеродовым метритом.

Таблица 2

Концентрация Ил-4 и Ил-8 в сыворотке крови и содержимом влагалища клинически здоровых и больных коров, пг/мл

Concentration of Il-4 and Il-8 in blood serum and vaginal contents of clinically healthy and sick cows, pg/ml

|

Показатель |

Группа животных |

|

|

клинически здоровых коров ( n = 10) (контрольная) |

больные послеродовым метритом коровы ( n = 10) (подопытная) |

|

|

Сыворотка крови: Ил-8 Ил-4 |

26,22 ± 0, 21 138,20 ± 0,40 |

48,32 ± 0,05 пг/мл** 166,83 ± 0,13 пг/мл** |

|

Содержимое влагалища: Ил-8 Ил-4 |

29,92 ± 0,05 117,13 ± 0,11 |

40,37 ± 0,08 пг/мл** 151,55 ± 0,09 пг/мл*** |

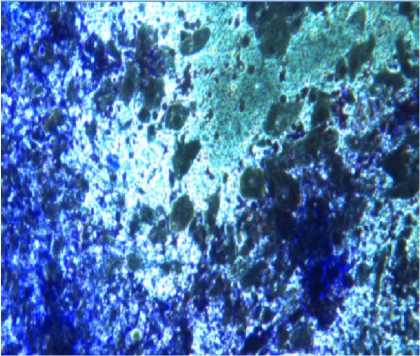

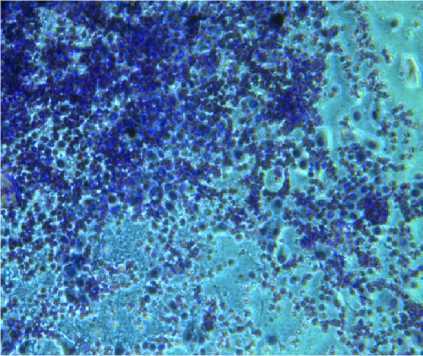

В исследованных цитограммах коров с послеродовым метритом содержалось большое количество клеток базального и парабазального ряда, что является признаком активации процессов регенерации эпителия. В некоторых образцах также встречались безъядерные чешуйчатые клетки, что свидетельствует о десквамации клеток. Во многих цитопрепаратах была выявлена умеренно выраженная вакуолизация цитоплазмы клеток и лейкоцитарная инфильтрация (рис. 6), что указывает на метаболические изменения или на воспалительную реакцию.

Рис. 6. Цитограмма мазка-отпечатка на 4–7-й день после отела с наружного устья шейки матки (1) и влагалища (2) у коров с послеродовым метритом

Cytogram of a smear print on the 4th–7th day after calving from the external mouth of the cervix (1) and vagina (2) in cows with postpartum metritis

Данные, полученные в ходе нашего исследования, согласуются с результатами работ S. Makavchik et al. (2019) и R.A. Saxton et al. (2021) [13, 14], что подтверждает значимость цитокинов как маркеров состояния иммунной системы и их потенциальную роль в патогенезе послеродовых заболеваний.

Заключение. У больных животных было выявлено снижение числа Т-супрессоров на 30,9 %. Анализ результатов НСТ-теста у коров с метритом выявил трехкратное сокращение числа НСТ-клеток, что сопровождалось уменьшением иммунореактивного индекса (ИРИ). Супрессия лейкоцитов происходит за счет снижения их кислородзависимой активности, что подтверждается полученными результатами спонтанного НСТ-теста, поскольку неактивированные фагоциты менее подготовлены к уничтожению бактерий даже при наличии антигенной стимуляции. Более того, у представителей данной группы животных чаще регистрировались случаи послеродового метрита, провоцируемого остатками плаценты в полости матки. Количество крупных (С4) циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) у больных коров с послеродовым метритом понизилось на 67,2 %, средних (С3) -на 40,1 %, а мелких ЦИК, напротив, увеличилось на 52,4 %. Установлен анизоцитоз за счет макроцитов (+), пойкилоцитоз за счет эхиноци-тов (+) и единичных акантоцитов, в то время как метарубрицитов - 4 %. При изучении морфологии лейкоцитов определили гиперсегментацию нейтрофилов (+) и токсические изменения за счет пенистости цитоплазмы. В ранний послеродовой период развитие метрита у коров сопровождается дисбалансом между провоспали-тельными и противовоспалительными цитокинами. В свою очередь, воспалительный процесс, местная сосудистая реакция, необходимая для регенерации тканей, сопровождается избыточной секрецией противовоспалительных цитокинов как естественного механизма защиты организма в ответ на повреждение чужеродного агента. Иммуноферментный анализ (ИФА) представляет собой чувствительный анализ, в котором используются первичные и вторичные антитела, специфичные к интересующим бел- кам, включая цитокины [10], который позволяет измерить концентрацию высвобождаемых цитокинов. По данным исследований [11], большинство цитокинов обычно присутствуют на низких уровнях (пикограмм/мл) в сыворотке или плазме in vivo и имеют диапазон активности от низких пг/мл до нг/мл, поэтому эти анализы должны быть достаточно чувствительными для количественного определения этих низких уровней. Уровни цитокинов, измеренные иммунофер-ментным методом, могут быть неинформативными из-за присутствия растворимых рецепторов для цитокинов. В этих случаях специфическое взаимодействие цитокина с рецептором ведет к кажущемуся исчезновению его из крови. Циркулирующие аутоантитела к цитокинам являются ингибиоторами, которые присутствуют в сыворотке животных, получавших цитокиновую терапию [12, 17]. Определение экспрессии генов цитокинов в клетках по накоплению мРНК - еще один подход к оценке их синтеза. Измеряются мРНК цитокинов на молекулярном уровне, когда необходимый продукт (мРНК) искусственно ам-плифицируется после преобразования в копию ДНК (кДНК). Хотя метод имеет ряд преимуществ, таких как его количественная особенность и отсутствие необходимости в специфических антителах, он не дает информации о реальных концентрациях цитокинов, которые вырабатываются и высвобождаются во внеклеточную среду. Показано, что для некоторых цитокинов уровни мРНК не связаны напрямую с уровнями активных цитокинов. Например, фактор некроза опухоли альфа (TNF-a) сначала вырабатывается в неактивной форме в виде трансмембранного белка и только после расщепления он высвобождается во внеклеточную среду в своей биологически активной форме.

Таким образом, измерение уровня цитокинов в биологических жидкостях позволяет оценить их уровень в норме и при патологии. Для получения более полной информации о содержании цитокинов в тканях необходимо использовать комбинацию методов, позволяющих оценить как экспрессию мРНК, так и синтез данного цитокина в клетке.