Имперский статус евразийского государства в исторической ретроспективе: ландшафтно-климатические условия Северной Евразии, способствующие созданию империй

Автор: Набиев Р.Ф., Набиева З.Р.

Журнал: Ученые записки Казанского юридического института МВД России @uzkui

Рубрика: Гуманитарные науки

Статья в выпуске: 2 (16) т.8, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье подвергнуты анализу сведения географов и климатологов о ландшафтных и природно-климатических факторах, обусловивших формирование логистической структуры и границ евразийского макрорегиона. В рамках комплексного исследования сопоставляются сведения о природно-климатических условиях северной Евразии, способствующих функционированию особо тесных связей между ее народами и регулярному воссозданию на ее территории могучих империй. В результате исследования авторы приходят к выводу, что природно-климатические условия северной Евразии определяли необходимость регулярного образования великих многонациональных империй. В качестве методологической основы исследования использован мир-системный подход и концепт «Северо-евразийская мир-система» (СЕМС), в рамках которого все государства на территории стран СНГ могут рассматриваться как формы и элементы единой общности.

Ландшафт, климат, геоид, евразийское пространство, семс

Короткий адрес: https://sciup.org/142239561

IDR: 142239561 | УДК: 303.094+342.1+342.2

Текст научной статьи Имперский статус евразийского государства в исторической ретроспективе: ландшафтно-климатические условия Северной Евразии, способствующие созданию империй

Россия рождалась как единое централизованное государство, как многонациональное и как многоконфессиональное государство, у нас это, по сути, с младых ногтей, с молоком матери все впитывалось», и эту тему молодые специалисты должны наполнить «глубоким содержанием.

В.В. Путин1

Перед образовательными организациями высшего образования поставлена задача разработки учебного материала по истории России в соответствии требованиями новой «Концепции истории России». Несмотря на то, что заявленные требования к новому материалу не позволяют существенно отклоняться от традиционной трактовки истории России, все же появляются некоторые возможности для включения нового материала. Одним из направлений, которые могут быть существенно подкорректированы, является проблема объективных предпосылок и условий регулярного формирования могучих держав на территории северной Евразии.

Важным обстоятельством, недостаточно учитываемом учеными, изучающими страны СНГ, является то, что в прошлом на их территориях жили иные народы, но при этом все они были представителями единой североевразийской общности. На протяжении многих тысяч лет предки современных народов стран СНГ проживали на территории севера Евразии, а регионы Российской Федерации и СНГ с древнейших пор связаны особо тесными экономическими и культурными связями. Периодически сменялись главенствующие народы, восстанавливая вновь разрушенное ранее единство. Это обстоятельство заставляет более внимательно рассмотреть условия, способствующие регулярному воссозданию этой общности, которая с течением времени приобрела устойчивые формы империи, а затем и Северо-евразийской мир-системы.

101 В статье анализируются некоторые сведения о природно-климатических условиях, способствовавших регулярному воссозданию могучих империй древности.

Следует отметить, что историю и сущность России неоднократно пытались связать с географическими особенностями (например, С.М. Соловьев, А.Я. Гар-кави). Различные аспекты геополитики разрабатывали Карл Шмидт, Карл Хаус-хофер [1], Маккиндер [2] и мн. др. На научной основе успешные попытки связать историю и этногенез с климатом и географией предпринимал Л.Н. Гумилев. С позиции экономики и географии к подобной проблеме подходили Н.Н. Баранский и И.А. Витвер [3; 4]. На основе выявленных закономерностей социологами и историками был разработан ряд теорий, которые будут подробно рассмотрены в нашей работе. Применительно к современной обстановке ряд работ схожей направленности создали А.Г. Дугин, А.А. Фурсов и нек. другие.

В качестве объекта исследования в рамках данной статьи авторы определили географическое пространство северной Евразии, послужившее основой для создания великих евразийских держав. Предметом исследования стали его географические и геологические особенности, а также устойчивые в веках границы североевразийского пространства. Все государства и культуры на этой территории мы рассматриваем в рамках мир-си-стемного подхода.

Тема империй становится в последние годы актуальной. Сформировалось новое направление социоистории – импе-риология.

Однако, как и многие другие направления гуманитарных наук, империология зачастую страдает от узости национальных историй и субъективизма. Проблема истории империй нередко становится предметом политических спекуляций и безосновательных заявлений. Ученые и политики обходят вопрос о том, является ли современная Россия (и СНГ) образованием имперского типа, каковы роль и 101 перспективы союзных республик в евразийских объединениях? Каким было совместное прошлое этих народов и было ли оно?

История евразийской державности по-прежнему остается непредсказуемой и зависимой от политической конъюнктуры. В преодолении этого положения в какой-то мере может помочь опора на объективные данные естественных наук.

В статье мы предлагаем рассмотреть некоторые сведения географии, позволяющие более объективно оценивать уже известные исторические факты.

Обширные североевразийские равнинные пространства издревле объективно способствовали образованию крупных и могущественных держав. Смена одного господствующего народа другим не приводила к изменению роли государства «царя Севера» на международной арене. После периодов распада новая династия снова воссоздавала единство и мощь страны. Эта страна дамокловым мечом постоянно «нависала» над южными цивилизациями, заставляя их совершенствовать гражданское устройство и законодательство с целью консолидации общества для противодействия «северным варварам».

На протяжении нескольких тысячелетий южные цивилизации вынуждены были приспосабливаться к постоянной потенциальной угрозе с Севера. Для укрепления единства своих обществ им приходилось объединять усилия полисов, развивать разветвленный госаппарат, законодательство, армию. Но как только коррупция начинала парализо-вывать эффективность этих институтов, очередная волна пришельцев с Севера смещала их, а бывшие завоеватели сами становились слугами новой элиты. Этот аспект становления государства и права не отмечен ни в одном учебнике истории права, а он был определяющим: общества, защищенные от угрозы вторжений, существенно задерживались (или оста- 102 навливались) в своем развитии.

Неоднократно в древних источниках отмечалось, что ни одна могущественная держава не была способна одержать полномасштабную победу и контролировать территорию Северной Евразии (современную территорию стран СНГ). Ни великая персидская держава, ни Александр Македонский, ни Цезарь, ни прославленные полководцы Китая (обладавшие еще более крупными войсковыми соединениями) не могли победить огромную страну, населенную «северными варварами». У подобных упоминаний древних историков имеется важный аспект: всякий раз они отмечали общность народов североевразийской державы, несмотря на то, что знали об их значительном количестве и разнообразии.

Интересно, что писателям древности была свойственна характерная особенность – чрезвычайно широкое обобщение при описании культуры народов, населявших Россию. Так, все северные народы евразийских степей, несмотря на существенные различия, обобщенно именовались то «скифами», то «гуннами», то «татарами».

Подобное обобщение нашло отражение в греческой, а затем и арабской «политической географии», делившей мир на семь климатов. Примечательно, что со временем в работах восточных мыслителей климаты ( иклим ) все чаще теряли сугубо широтный (астрономический) характер. Климаты в географических описаниях мира все чаще «гуманизировались», становясь средством ограничения зон определенной культурной специфики и особенностей деятельности [5, 73-75].

В этом отношении отмечается работа Ибн ал-Факиха (Х в.), который выделял климаты Рума (Pax Romana), арабов, тюрков, северных язычников (« ядджудж и маджудж »), Китая, Индии и чернокожих народов ( хабаша ) [5, 76]. Согласно этой системе получается, что климаты тюрков и северных язычников составляли в «цивилизованном» мире обобщенное представление о территории современ- 102 ной России и Казахстана. В свете нашей темы важно, что они уже тогда уверенно отделялись от «цивилизованных» стран южных климатов в качестве отдельных географических и политических субъектов.

Несмотря на достаточно определенное противопоставление «двух миров», социальный фронтир между ними не был непреодолимым препятствием. Так, например, полицейские функции в Афинах выполняли «северяне» скифы. Афиняне почитали в числе величайших мудрецов своего времени скифского ученого Ана-харсиса, передавшего «цивилизованному миру» целый ряд ключевых знаний и технологий. Наличие ученого такого уровня (среди всего прочего) может означать наличие на Севере своей научной школы, и своеобразной государственной инфраструктуры, ее обеспечивающей. Действительно, у скифов отмечались косвенные следы таких систем.

Затруднительно что-либо утверждать о более глубокой истории: о «ямниках», «срубниках» и «катакомбниках», но каждая из этих степных культур уже ты- сячелетия назад охватывала огромные пространства, что предполагает наличие регулярных (прото)государственных структур, а также систем связи и управления.

Североевразийское сообщество обладало границами. Разумеется, они не были неизменными и смещались с течением времени. Так, например, еще Карл Хаусхофер в главе «О биогеографической сущности границы» писал: « Повсюду, где хотелось тщательно провести границу, мы обнаруживали не линии, а только зоны, пояс самостоятельной жизни, заполненный борьбой! …со временем зону заполнит победитель » [1].

В какой-то мере можно говорить об основе североевразийского единства – это степной коридор от Маньчжурии до Венгрии, и о его ядре – «Хардленде»1.

Кроме того в некоторых местах выявляются регулярно повторяющиеся полосы противостояния и взаимодействия – своеобразный тысячелетний лимнос. Прослеживание за изменением границ северо-евразийских держав выявляет некоторые закономерности. С наибольшей частотой заполнение североевразийского пространства единой государственностью в основном совпадает с природно-климатическими границами, причем, особого внимания заслуживает январская «нулевая изотерма», а также изотермы -5 ºС и -10ºС, вычисленные в результате многолетних наблюдений климатологов (рис. 1).

Как нам представляется, нулевая изотерма примерно совпадает с южной границей зимней кочевки номадов.

Рис. 1. – Нулевая изотерма января на карте демонстрирует неслучайность границ гуннского продвижения2

Fig. 1. – The January zero isotherm on the map demonstrates the non-randomness of the borders of the Hunnic advance

Очертания нулевой изотермы позволяют предполагать неслучайный характер границ прежних империй и СССР со странами соцсодружества. В частности, вызывает интерес, что она включает древний Ордос, Внутреннюю Монголию, Маньчжурию, делит Корейский полуостров и отделяет от Японского архипелага Курильские острова и Сахалин.

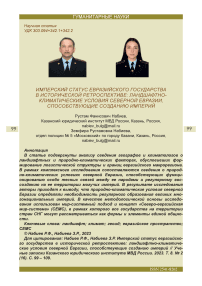

Ученые неоднократно выходили на взаимосвязь цивилизации с климатом, а также на длительное продвижение «техносферы» на территорию северной Евразии. В последние столетия «техносфера» уверенно преодолевает границы комфортных температурных оптимумов (рис. 2) [6]. Примечательно, что западная часть изотермы -10 расположена вдоль волго-балтийского речного пути, а ее основное протяжение примерно совпадает с маршрутом транссибирской магистрали 104 и волго-балтийским речным путем.

Замечено, что для центральных областей Северной Евразии характерны общие для разных народов генетические маркеры, отличающиеся от генетических показателей значительной части населения Западной Европы. Между ними достаточно надежно определяется примерный многотысячелетний рубеж, пересекающий Европу «поперек». Демографы называют природный рубеж между западными и восточными народами «линией Хайнала». Этот примерный рубеж, по утверждению некоторых генетиков, установился несколько тысяч лет назад. Впоследствии он закреплялся разделением зон влияния христианских церквей, а также в ходе последнего противостояния между восточным и западным военными блоками. Южными границами североевразийских империй чаще всего становились горные цепи Кавказа, Припами-рья, Алтая…

Сходство древних среднеазиатских и европейских культур отмечал С.П. Толстов еще в начале ХХ века. Сегодня 104 группы ученых, комплексно рассматривающие проблемы макроистории, достаточно уверенно отмечают регулярные

Рис. 2. – Соотношение развития техносферы и смещение температурного оптиму-ма1

Fig. 2. – Correlation of technosphere development and shift of the temperature optimum

культурные связи окраин СЕМС: « Если оценивать сте пень культурной близости южной Туркмении и Болгарии в V тыс. до н.э., то она оказывается очень высокой (телли, преобладающие типы керамики, коропластика, металлургия меди), но в какой степени это вызвано регулярным (по эстафете через промежуточные территории) обменом инфор мацией, а в какой – общим наследием, эффектом прародителя, не вполне ясно [7, с. 92 – 93].

Таким образом, специалисты различных отраслей выявляют общность евразийских территорий и относительную устойчивость западных границ. Примечательно, что даже в период своего максимального могущества Великий Рим не мог распространить свое господство на территорию, контролируемую номадами. «Рax Romana» сам регулярно испытывал 105 давление евразийских империй и распространял свое влияние почти исключительно в прибрежной зоне, удаляясь от морских коммуникаций лишь в тех районах (в горах, лесах и болотах), где эффективность конницы была невысокой.

Причины непобедимости североевразийской державы ученые прошлого искали давно, но какой-то бесспорный критерий нашли относительно недавно – в начале ХХ века. Он – почти мистический, но реальный и очевидный. Непобедимым ядром Евразии является территория, на которой реки текут вовнутрь, не стекая в Океан. Подробно эта идея рассматривается в теории «Хартленда» Маккиндера (Mackinder’s Heartland Theory). Его находка удобно легла на уже существовавшие идеи об извечном противостоянии морских и сухопутных империй. Данная теория, выдвинутая в свое время англичанами, получила развитие на практике в создании военных союзов морских стран, в т.ч. НАТО. В наше время она в какой-то мере нашла отражение в работах Александра Дугина в русле противоборства атлантистов и евразийцев, за что и подвергалась критике неолибералов1.

В последующем теория Хартленда породила ряд других, на основе которых строятся методики борьбы против СССР/России (стратегия «оранжа», «анаконды» и пр.).

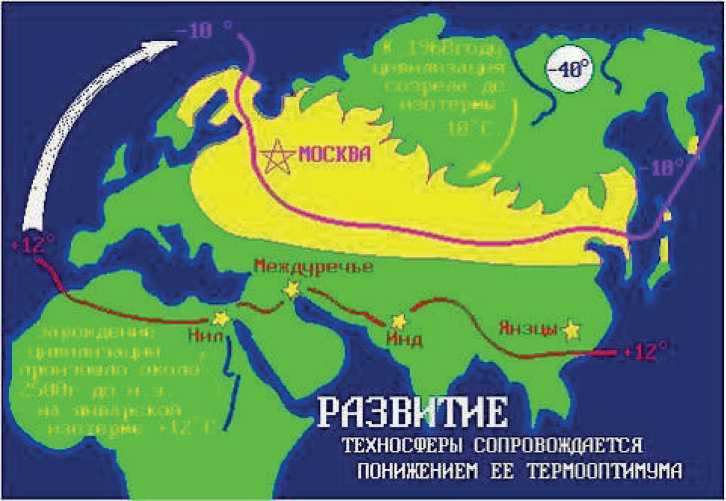

Необходимо отметить, что теория Хартленда и особой близости судеб народов Восточной Европы, Западного Казахстана и Средней Азии имеет вполне реальную основу. В XIX веке русский историк С.М. Соловьев отмечал своеобразный равнинный природный путь, выходящий из России вдоль по Волге к Средней Азии. Можно было бы отнести это его утверждение к апологетике продвижения Российской империи в Среднюю Азию. Однако современные иссле- 105 дования планеты Земля свидетельствуют о том, что наш геоид на самом деле имеет глубокую «ложбину», пролегающую через Восточную Европу, западный Казахстан и Среднюю Азию. Именно она предоставляет возможность рекам т.н. «Хартленда» стекать во внутренние водоемы (рис. 3).

«Ложбина» в Евразии хорошо наблюдается на компьютерных изображениях, созданных на основе фотографий из космоса. В ней располагаются не только реки и низины, но и горы. Подобные проекции позволяют понять, в частности, былое существование морей над современными горами, тысячелетние процессы осушения поверхности и некоторые проблемы современной геологии, логистики, экономики и военного дела.

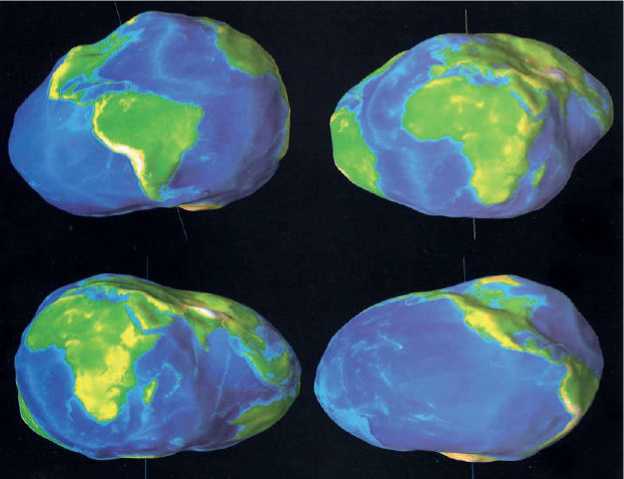

Более того, у этой ложбины существует достаточно четко выраженные границы. Это Восточно-европейский и ураль-

Рис. 3. – Геоид1

Fig. 3. – Geoid ский геологические разломы, создающие 106 пространство, в пределах которого выстроилась особая логистическая система Восточной Европы и Средней Азии (См. Ч. 2). Примечательно, например, что Восточноевропейский разлом примерно совпадает с западными границами зоны устойчивого управления и контроля администраций Империи Джучидов и Московского царства.

Интересно, что и южные пределы «Хартленда» также могут иметь объективные границы в виде разломов. Наиболее привлекательным, по нашему мнению, является Трансазиатский разлом (рис. 4).

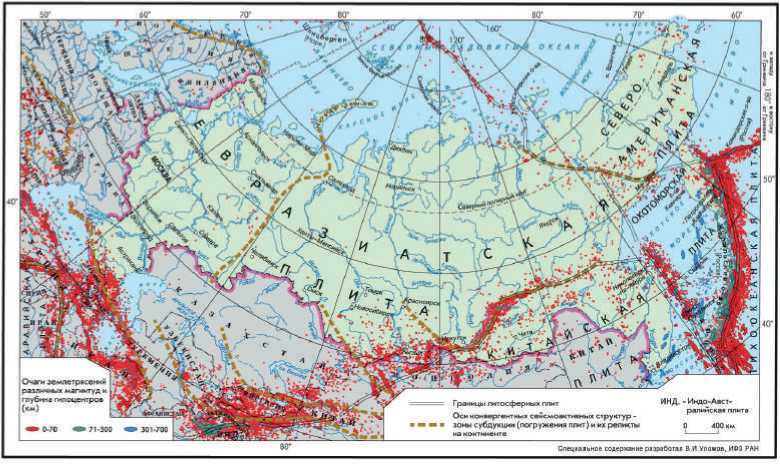

Карта сейсмичности наглядно демонстрирует детерминизм границ евразийских держав, включая СССР и СНГ (рис. 5).

Очевидно, что военные действия, направленные на заполнение территории СЕМС единой властью и политические объединения в этих пределах объективно обусловлены природно-климатическими условиями.

По мнению авторов, представленные схемы зримо демонстрируют природно-климатические предпосылки для формирования насыщенной транспортно-логистической системы, объективно способствовавшие формированию особо тесных экономических и культурных связей между культурами северной Евразии, на основе которых периодически создавались империи евразийского масштаба.

Таким образом, на основании вышеизложенного авторы полагают возможным утверждать, что природно-климатические условия северной Евразии способствуют созданию крупного государственного (или надгосударственного) образования, позволяющего эффективно использовать преимущества обширного «вмещающего ландшафта».

Эти пространства объективно способствовали формированию ценностных установок и созданию крупных хозяйственно-политических объединений с огромной военной мощью.

107 Рис. 4. – Геологические разломы примерно определяют территорию так называе- 107 мого Хартленда1

Fig. 4. – Geological faults roughly define the territory of the so-called Heartland

Рис. 5. – Карта сейсмичности территории России и сопредельных регионов2

Fig. 5. – Map of seismicity of the territory of Russia and neighbouring regions

Список литературы Имперский статус евразийского государства в исторической ретроспективе: ландшафтно-климатические условия Северной Евразии, способствующие созданию империй

- Хаусхофер К. Границы в их географическом и политическом значении //О геополитике. Работы разных лет. URL: https:kartaslov.ru/книги/Карл_Хаусхофер_О_геополитике_Работы_разных_лет/2?ysclid=lgxzaow ipl75567034 (дата обращения: 25.04.2023).

- Mackinder H.J. The geographical pivot of history / H.J. Mackinder // The Geographical Journal. 1904. № 23. Pр. 421 - 437.

- Всемирная экономическая география/ под ред Н.Н. Баранского. Москва; Ленинград: Госиздат, 1929-1931 гг. В 13 т.

- Витвер И.А. Историко-географическое введение в экономическую географию зарубежного мира. Москва: Географгиз, 1963. 366 с.

- Коновалова И.Г. Разграничение как средство описания в средневековой исламской географии // Международный журнал исследований культуры. 2015. № 4. С. 73 - 75. EDN: VWOJHB

- Ковылин Ю.А., Мамедов Н.М. Становление и развитие техносферы // Век глобализации. 2022. № 4. С. 33 - 44.

- Березкин Ю.Е. О структуре истории: временные и пространственные составляющие // История и Математика: Концептуальное пространство и направления поиска / П.В. Турчин, Л.Е. Гринин, С.Ю. Малков, А.В. Коротаев (ред.) Москва: Издательство ЛКИ, 2008. С. 88 - 98. EDN: ZGLBUL