Имплицитная речевая агрессия в текстах современных британских СМИ

Автор: Маевский Владимир Михайлович

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 4 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что речевая агрессия, активно используемая в современном медиадискурсе, становится одним из инструментов воздействия на целевую аудиторию в «информационных войнах»: средства массовой информации, имеющие мировую известность, применяют имплицитную речевую агрессию для глобального манипулирования общественным мнением. В статье предложена методика качественно-количественного анализа новостных фреймов с последующим выявлением имплицитной речевой агрессии. Материалом для анализа послужили статьи по наиболее актуальным вопросам внешней и внутренней политики Великобритании, опубликованные в 2019-2020 гг. авторитетными периодическими изданиями «The Times», «The Guardian» и «The Observer». Проанализированы фреквенции речевой агрессии как средства имплицитного воздействия на читательскую аудиторию. Установлены тенденции использования импликатур, потенциально выражающих речевую агрессию. Показано, что такие импликатуры представлены преимущественно в конфликтогенных текстах, содержащих материалы, степень враждебности которых варьируется от оскорбления до вербального экстремизма. Установлено, что в публикациях доминируют фреймы «Политика по борьбе с COVID-19», «Отношения с ЕС после Brexit», «Санкции против политического режима в России». При этом из средств реализации имплицитной речевой агрессии в британских СМИ наиболее востребованы такие, как ложное обвинение, сарказм, метафора, насмешка, упрек, ирония, угроза.

Импликатура, речевая агрессия, медиадискурс, британские сми, тематический фрейм, коммуникативная лингвистика

Короткий адрес: https://sciup.org/149140551

IDR: 149140551 | УДК: 811.111’42:070 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.4.8

Текст научной статьи Имплицитная речевая агрессия в текстах современных британских СМИ

«L^ 5д

DOI:

В XXI в. к наукам, изучающим агрессию и конфликт, присоединилась, по словам М. Крон-гауза, и лингвистика [Кронгауз, 2020, c. 2]: языковеды обратили свое внимание на это явление в аспекте его отражения в речи (см., например: [Ларина, Озюменко, Пономаренко, 2011; Воронцова, 2016; Марзан, 2017; Громова, 2016; Габдрафикова, 2017; 2018; Васенина, Прончев, 2018; Карабань, Дикарева, 2018; Ларионова, 2018; Cap, Dynel, 2017; Piskorska, 2017; Mithun et al., 2020; Faiz-Mazen, Zaheer, Alam, 2021]).

Сфера распространения вербальной агрессии – целенаправленного коммуникативного действия, ориентированного на то, чтобы вызвать негативное эмоционально-психологическое состояние (страх, фрустрацию и т. п.) у объекта речевого воздействия [Седов, 2005, с. 88] – чрезвычайно широка: это самые разные дискурсивные практики (официальные [Cap, Dynel, 2017, c. 102], политические, медийные, а также профессиональные и бытовые [Михайлова, Михайлова, 2018, c. 52]). По мнению ученых, речевая агрессия становится универсальным языком современной коммуникации, который стремительно расширяет границы своего бытования, охватывая все речевое пространство, проникая в новые сферы коммуникации [Карабань, Дикарева, 2018, c. 2]. Причина такого распространения речевой агрессии, как показано в современных исследованиях, заключается в том, что в эпоху глобализации происходит увеличение числа каналов информации и их влияния на массовое сознание [Lodz Papers in Pragmatics, 2017, p. 21]. Функции современной речевой агрессии поменялись с «бытовых» на «политические», а именно: если ранее речевая агрессия была ориентирована преимущественно на личностное оскорбление оппонента, то в настоящее время она стала инструментом оказания воздействия на идеологию читательской аудитории с целью изменить их политические настроения.

При описании инструментов речевой агрессии ученые выделяют прямую (или открытую) и имплицитную (или скрытую) речевую агрессию. Первая реализуется с помощью лексических средств, выражающих негативную оценку: инвективная и стилистически сниженная ненормативная лексика, окказиональные слова, агрессивные метафоры и т. д. Такая речевая агрессия создается, как правило, в конфликтогенных текстах [Громова, 2016, с. 173] посредством использования негативной информации, языковой демагогии и речевых импликатур, которые понимаются как скрытая смысловая нагрузка значения языковой единицы [Язык, знание, социум..., 2007, с. 9], как «идеи, непосредственно не высказываемые в тексте, но выводимые из него на основе общих законов речевого общения» [Воронцова, 2016, с. 9]. К речевым импликатурам относятся намек, сарказм, метафора, насмешка, упрек, ирония, угроза [Оgura, 2021, р. 409]. Дискурсивные средства речевой агрессии связаны с нарушениями принятых норм общения и знаниями участников коммуникации о мире, с адекватным истолкованием слов, явлениями интертекстуальности.

Речевая (вербальная) агрессия часто используется как средство манипулирования сознанием адресатов в контексте межнациональной информационной войны [Mesropyan, 2021, р. 117]. «Вся информация теперь подчинена конкретным, как правило, политическим целям» [Озюменко, 2017, с. 204]. В исследованиях К.В. Седова подчеркивается, что термин «манипуляция» имеет однозначно отрицательный смысл [Седов, 2005, с. 98] и что «под речевой манипуляцией следует понимать осуществляемое средствами коммуникации скрытое воздействие на человека, которое имеет целью изменение его эмоционально-психологического состояния» [Седов, 2005, с. 97].

Актуальным представляется изучение в аспекте реализации речевой агрессии имплицитных высказываний в средствах массовой информации, что обусловлено значимостью СМИ в социуме: они выступают в роли средства контроля, коррекции и формирования той или иной идеологической концепции в сознании реципиентов. Журналист, создающий текст, и издание, его публикующее, приобретают определенную выгоду: заголовок, ключевые слова и статья оказывают скрытое воздействие на реципиента, корректирующее его эмоционально-психологическое состояние в отношении описываемой ситуации / личности / события, причем такое воздействие может являться как «государственным заказом», так и попыткой скорректировать идеологические воззрения и эмоционально-психологический настрой читателей журналистом / редакцией, согласно их (адресантов) личностным убеждениям. Кроме того, в текстах периодических изданий, в публицистических статьях популярных центральных СМИ, благодаря жесткой цензуре, обсценная, жаргонная и сленговая лексика табуирована, в особенности, если авторские интенции заключаются в намеренном оскорблении какой-либо личности, нации, религии, страны и пр. В связи с этим журналисты используют имплицитные высказывания в качестве манипулятивных средств воздействия на сознание реципиентов «с целью изменения их личностных установок (ментальных, идеологических, оценочных) и пр.» [Громова, 2016, с. 184].

Имплицитная вербальная агрессия выражается в ключевых словах, так как именно они, в соответствии с политикой SEO-продвижения, выводят публикационный материал СМИ в первые ряды поисковых систем Интернета и, следовательно, обнародовать его, что позволяет корректировать идеологические воззрения реципиентов, а публикациям помогает занять лидирующие позиции в рейтинге массмедиа. Кроме того, благодаря эмоционально-экспрессивной окрашенности ключевых слов повышается возможность того, что целевая аудитория прочтет материал.

Релевантная интерпретация суждений журналистов с учетом стратегии их страны на международной политической арене позволяет грамотно оценивать общие настроения в этом государстве, которые проявляются в связи с событием / ситуацией / личностью в рамках публикуемого материала в массмедиа.

Материал и методы

В статье проводится анализ текстов медиадискурса, который определяется как речевая деятельность журналистов / редакции, находящая отражение в публикациях СМИ. Новизна исследования обусловлена обращением к современному материалу, отражающему реалистичную картину смены политической парадигмы Великобритании в отношении определенных государств, информация о которой важна, поскольку Великобритания является в настоящий момент одним из ведущих участников международных отношений.

Для отслеживания такой явной негативной тенденции, как рост имплицитной речевой агрессии, необходимо использование не только качественных, но и количественных методов анализа, что показано в работах ряда исследователей (см., например: [Воронцова, 2016; Ларина, Озюменко, Пономаренко, 2011; Malyarchuk-Proshina, Burlachenko, 2018; Malyuga, Konkova, 2017; и др.]).

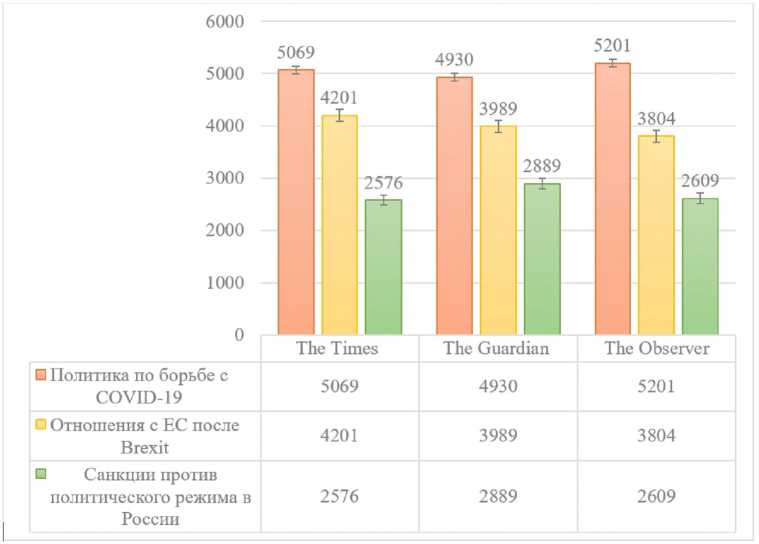

С точки зрения реализации стратегии речевой агрессии мы анализируем публикации авторитетных британских газет «The Times», «The Observer» и «The Guardian», число читателей которых ежегодно растет во всем мире благодаря цифровому формату, а также широкому распространению английского языка как средства международного общения. Материалом для анализа послужили статьи политической направленности ведущих британских газет за 2020 г. общим объемом 150 единиц (репрезентативная выборка). По частотности тематических заголовков в них были выявлены три основных новостных фрейма: 1) «Политика по борьбе с COVID-19», 2) «Отношения с ЕС после Brexit» и 3) «Санкции против политического режима в России».

В методологическом плане мы опираемся на достижения отечественных и зарубежных лингвистов, определивших специфику ре- чевой агрессии и классифицировавших формы ее проявления в разных видах коммуникации (см., например: [Васенина, Прончев, 2018; Воронцова, 2016; Габдрафикова 2017; 2018; Громова, 2016; Карабань, Дикарева, 2018; Кронга-уз, 2020; Марзан, 2017; Faiz-Mazen, Zaheer, Alam, 2021]), охарактеризовавших имплицитную речевую агрессию как средство влияния на мнение коммуникантов о получаемой информации [Ларионова, 2018; Николаева, 2018] и как механизм манипулирования общественным мнением в текстах британских СМИ [Ларина, Озюменко, Пономаренко, 2011].

Для нашего исследования представляют интерес публикации, в которых предложены авторские методики анализа речевой агрессии [Mithun et al, 2020; Ogura, 2021]; методика количественного анализа данных для изучения текстов медиа [Faure et al., 2018; Piskorska, 2017; Papcunová et al., 2021; Sponholz, 2021; Uozumi, 2021]. Работа выполнена в русле дискурсивно-прагматического подхода с применением группы лингвистических методов: содержательный и количественный контент-анализ импликатур, потенциально выражающих речевую агрессию, фрейминг-анализ новостных публикаций британских газет.

Методика исследования включает три этапа.

На первом этапе осуществлен первичный сбор данных. Из 1 500 публикаций, извлеченных из указанных газет, составлена репрезентативная выборка: отобрано 150 публикаций по принципу каждая 10-я публикация за 2020 год. Затем с помощью фрейминг-анали-за этих публикаций были выявлены ключевые для 2020 г. новостные фреймы.

Новостной фрейм понимается как схема обработки информации, которая проявляется в особенностях новостного текста и усиливает специфическое восприятие и понимание событий (см.: [Faiz-Mazen, Zaheer, Alam, 2021, p. 22]). Фрейминг-анализ, проведенный на первом этапе эмпирического исследования, необходим для тематической характеристики политической новостной повестки дня трех ведущих британских изданий в 2020 году.

Второй этап заключался в проведении содержательного контент-анализа публикаций по выявлению импликатур, потенциально выражающих речевую агрессию. Все качественные данные переведены в количественные балльные показатели по критерию частотности ключевых слов для каждого новостного фрейма.

Третий этап исследования заключался в проведении анализа новостных фреймов для выявления частотности импликатур, возможно выражающих речевую агрессию, в ведущих британских изданиях. Все количественные показатели были изучены с помощью программного обеспечения Neural Designer – инструмента для расширенной аналитики количественных данных. В результате проведенного анализа установлен общий уровень речевой агрессии, выраженной с помощью имп-ликатур, в каждой из исследуемых британских газет.

Сбор и обработка данных проведены с 1 января по 22 февраля 2021 года.

Результаты и обсуждение

По частотности ключевых слов в заголовках, выявленных в исследуемых материалах за указанный период, нами с помощью программного обеспечения для статистического анализа получены следующие данные по каждой из изучаемых британских газет. Ключевыми для 2020 г. в «The Times», «The Guardian» и «The Observer» являются три темы: «Политика по борьбе с COVID-19», «Отношения с ЕС после Brexit», «Санкции против политического режима в России» (см. рис. 1).

Доминирующим по частотности в публикациях всех трех изданий является фрейм «Политика по борьбе с COVID-19», что связано с особой актуальностью данной темы для страны в исследуемый период. При этом публикации в основном касались вопросов реализации прав человека во время самоизоляции, политики правительства по вопросам льгот и социальной помощи, а также вопросов, связанных с разногласиями внутри кабинета министров. Вторым по частотности стал фрейм «Отношения с ЕС после Brexit». Третьим по частотности стал фрейм «Санкции против политического режима в России», касающийся внешней политики и связанный с вопросами санкций в отношении России, а также критики ее политического режима с позиций ценностей западной демократии. Проана- лизированные текстовые материалы публикаций для второго этапа исследования, в ходе которого были выявлены ключевые имплика-туры , дифференцированы по критерию фрек-венции реализации речевой агрессии в каждом издании (рис. 2).

Опишем наиболее лингвистически яркие примеры, характеризующие речевую агрессию британской прессы. Например, фрейм «Политика (Британии. – В. М. ) по борьбе с COVID-19» наиболее часто реализуется посредством импликатуры угрозы в

Рис. 1. Ключевые новостные фреймы по частотности ключевых слов в заголовках трех британских газет в 2020 году

Fig. 1. Key news frames by the frequency of keywords in the headlines of three British newspapers in 2020

Примечание. Рисунки 1–3 составлены автором с помощью программы Neural Designer.

Note. The figures 1–3 are compiled by the author by using the Neural Designer program.

□ Политика по борьбе с COVID-19

и Отношения с ВС после Brexit

□

Санкции против политического режима в России

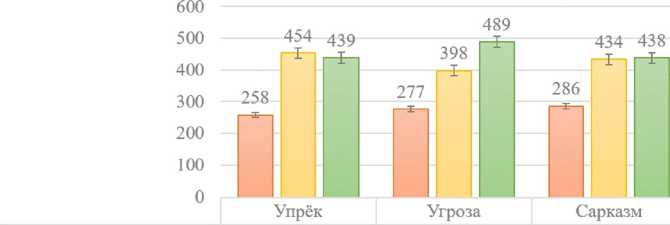

Рис. 2. Частотность средств имплицитной речевой агрессии в новостных публикациях трех британских газет Fig. 2. Frequency of means of implicit speech aggression in news publications of three British newspapers

публикациях «The Times». При этом она может быть использована непосредственно в заголовках статей:

-

(1) Coronavirus: 38 days when Britain sleepwalked into disaster. Boris Johnson skipped five Cobra meetings on the virus, calls to order protective gear were ignored and scientists ’ warnings fell on deaf ears. Failings in February may have cost thousands of lives (The Times) / Коронавирус: 38 дней, когда Британия в состоянии лунатизма пришла к катастрофе. Борис Джонсон пропустил пять встреч Cobra, посвященных вирусу, призывы заказать защитное снаряжение были проигнорированы, а предупреждения ученых остались без внимания. Провалы политики правительства в феврале могут стоить тысяч жизней (здесь и далее перевод с английского наш. – В. М. ).

В данном примере использован прием «логической петли», когда причинно-следственная связь, на самом деле не существующая, представлена как реальная: игнорирование мер предосторожности дано как причина, а увеличение смертности в феврале – как следствие.

В «The Guardian», по нашим данным, имп-ликатура угрозы реализуется в большей степени в текстах публикаций, чем в заголовках. Например, «The Guardian» в статье «COVID-19: did the UK government prepare for the wrong kind of pandemic?» пишет:

-

(2) When the coronavirus struck, the British government repeatedly said it was among the best-prepared countries in the world – with some justification. Two months on, any breezy confidence has evaporated. The government is facing growing complaints over a series of policy missteps that critics say are responsible for the worst death toll in Europe (The Guardian, 2020) / Когда разразился коронавирус, британское правительство неоднократно заявляло, что это одна из самых подготовленных стран в мире – и для таких утверждений вроде бы были все основания. Спустя два месяца уверенность в этом испарилась. Правительство сталкивается с растущими жалобами на ряд ошибок в политике, которые, по мнению критиков, привели к наихудшему результату: к самому высокому показателю смертности в Европе.

В представленном примере импликату-ра реализована посредством приема демагогии. Посыл текста, возможно, следующий: правительство было слишком самонадеянно, что привело к печальным последствиям. Им-пликатура следующая: ‘самонадеянность правительства представляет угрозу здоровью британского общества’. Пример (2) демонстрирует попытку журналистов с помощью имплицитной речевой агрессии сформировать представление о том, что правительство проводит неграмотную политику, создавая тем самым угрозу для страны в период пандемии.

В публикациях «The Observer» чаще, чем угроза или упрек, применяется демагогия:

-

(3) When Will the Pandemic End? This Vaccine Data-Backed Outlook Will Make You Cry (The Observer, 2020) / Когда закончится пандемия? Этот прогноз, основанный на данных о вакцинации, заставит вас разрыдаться.

В примере использован прием демагогии с риторическим вопросом, возможно, им-пликатура следующая: ‘можете не надеяться на скорое завершение пандемии, потому что вакцина может доставить больше хлопот, чем сам вирус’.

При реализации второго по значимости новостного фрейма – «Отношения с ЕС после Brexit» – в публикациях трех изданий доминируют импликатуры, выраженные в форме упрека в адрес Европейского союза, а также при описании тех проблем, с которыми столкнулась Великобритания после выхода из его состава:

-

(4) Thanks to Brexit, America Could Now Colonize Great Britain (The Observer, 2019) / Благодаря Брекситу Америка теперь может колонизировать Великобританию;

-

(5) The government cannot catch the mouse. Britain will pay a very high price to EU for Brexit (The Guardian, 2020) / Правительство не может поймать даже мышь. Британия заплатит ЕС очень высокую цену за Brexit.

В примере (4) упрек создается посредством злой шутки, если учесть историю возникновения государственности в самих США. Импликатура в данном случае следующая: ‘выход Великобритании из состава ЕС доставил гораздо больше проблем, чем геополитических выгод’. Пример (5) иллюстрирует прием «логической петли», который наиболее часто используется для реализации скрытого сарказма в публикациях, составляющих вто- рой фрейм. В статье, заголовок которой приведен в (5), речь идет о том, что британское правительство не смогло договориться о списании долгов по некоторым обязательствам перед Евросоюзом, то есть в тексте освещена техническая проблема выхода из ЕС, но в заголовке тема представлена с помощью им-пликатуры: ‘правительство не может проявить политическую волю и именно поэтому Британии придется платить высокую цену за выход из ЕС’. При этом выражение can not catch the mouse явно заимствовано из языка социальных сетей (см. об этом: [Ogura, 2021, р. 409]), равнозначно сan’t catch an idea и выражает в данном случае насмешку над слабостью политической воли правительства.

Тексты с использованием импликатур угрозы и сарказма более напоминают публикации «желтой прессы», чем авторитетного издания, поскольку журналисты обращаются к метафорам, характеризующим президента России как человека, не предпринимающего мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, при этом находящегося в комфортных условиях, в отличие от граждан, страдающих от заболевания:

-

(6) The Putin horror show shouldn’t surprise us. We helped create it (The Times, 2020) / Шоу ужасов о Путине не должно нас удивлять. Мы сами помогли создать его;

I don’t know about you, but I feel a shiver of satisfaction pondering Vladimir Putin, sitting in his gilded cage in Moscow, agonising about the endgame. As the former KGB agent continues to lock up brave protesters, often brutalising them in the process, he must know that the noose of history is tightening around his own neck. He will never be able to enjoy his billion-dollar palace on the Black Sea, complete with its golden toilet brushes, or the untold money he has squirreled away in foreign jurisdictions under proxies and shell companies (The Times, 2020) / Он никогда не сможет наслаждаться своим дворцом на берегу Черного моря стоимостью в миллиард долларов, в комплекте с его золотыми туалетными щетками, или несметными деньгами, которые он спрятал в иностранных юрисдикциях через доверенных лиц и подставные компании. Дрожь удовлетворения охватывает от размышлений о Владимире Путине, сидящем в своей позолоченной клетке в Москве и мучительно размышляющем о финале. Поскольку бывший агент КГБ продолжает сажать храбрых протестующих, часто жестоко об- ращаясь с ними, он должен знать, что петля истории затягивается на его собственной шее.

Журналист описывает президента Российской Федерации, спрятавшегося «в своей позолоченной клетке» от бушующей реакции политических лидеров Европы и Америки. Речь идет о политзаключенных и неминуемом наказании для тех, кто преследует инакомыслящих. При этом автор публикации (Мэтью Сайед) испытывает «дрожь удовлетворения» ( shiver of satisfaction ) от того, что президент не может покидать пределы своего «дворца стоимостью в миллиард долларов на берегу моря» ( billion-dollar palace on the Black Sea ), вероятно, от страха быть «справедливо наказанным». Бездоказательность выводов в адрес правительства России, которые авторитетное издание представляет своим читателям, публикуя такие новости, как в примере (7), характеризует «The Times» как «желтую» прессу, поскольку в статье Мэтью Сайеда не представлено фотоматериалов или ссылок на авторитетные рецензируемые источники.

Третий фрейм – «Санкции против политического режима в России» – интересен с точки зрения доминирования импликатур угрозы, упрека, сарказма во всех трех изданиях. Нагнетание русофобии в публикациях «The Times» происходит с помощью импликатур угрозы и упреков в адрес правительства Британии и политики санкций. «The Guardian» в публикациях, посвященных санкциям, чаще всего использует импликатуру ложного обвинения. Например:

-

(7) Putin’s aggressive policies show sign of a worried regime. Amid constitutional changes and Navalny poisoning, Russian president strives to maintain power (The Guardian, 2020) / Агрессивная политика Путина свидетельствует о том, что режим обеспокоен. На фоне конституционных изменений и отравления Навального президент России стремится сохранить власть.

В примере (7), вероятно, реализуется попытка обвинить российского президента (импликатура «ложное обвинение») в том, что в отравлении А. Навального виновен непосредственно президент (его политическая стратегия), чем аргументируется авторское умо- заключение о том, что Путину следует покинуть занимаемый пост.

Для «The Оbserver» при обсуждении тем, объединенных нами в третий фрейм, более характерно использование импликатуры сарказма:

-

(8) Vladimir Putin, Energy Tsar, Couldn’t Care Less About Your Opinion (The Observer, 2020) / Владимира Путина, Энергетического Царя, вообще не беспокоит ваше мнение.

В статье описана Россия не как страна, а как заправочная станция, которой властвует В.В. Путин ( Russia is nothing but a gas station masquerading as a country ).

Чтобы представить общую картину, с помощью имплицитной речевой агрессии создаваемую для британского общества тремя ведущими газетами, нами был проведен анализ, который позволил выявить тенденцию в использовании имплицитной речевой агрессии в новостных публикациях этих изданий.

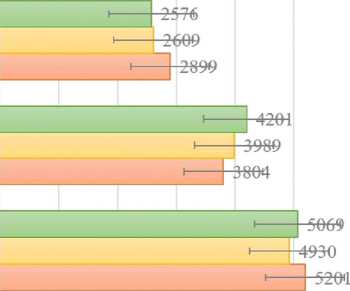

Количественные данные за 2020 г., представленные на рисунке 3, демонстрируют враждебность публикаций, посвященных Рос- сийской Федерации и ее политике, во всех трех изданиях, хотя в публикациях о санкциях против политического режима в России количество таких импликатур в два раза меньше, чем в материалах о борьбе с COVID-19, что обусловлено главной проблемой 2020– 2021 гг. – распространением коронавирусной инфекции. Частотность импликатур речевой агрессии в публикациях о пандемии с начала и до конца 2020 г. сохранялась неизменной. При этом в первом фрейме преобладают три импликатуры: упрек, демагогия и угроза. Во втором фрейме доминирующее положение занимают упрек (в том числе создаваемый посредством злой шутки), сарказм и ложное обвинение, в третьем фрейме с начала и до конца исследуемого периода стабильно доминируют угрозы, упреки, сарказм и ложные обвинения, что связано с негативным восприятием политики кабинета министров Великобритании: в публикациях отражено недовольство тем, что применяемые меры в рамках эпидемиологической ситуации малоэффективны, и фиксируется его рост в отношении закрытия государственных границ и падения экономических показателей.

-

□ The Times

-

□ The Guardian

-

□ The Observer

Отношения с ЕС после Brexit

Политика по борьбе с COVID-19

Санкции против политического режима в России

О 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Политика по борьбе с COVID-19

Отношения с ЕС после Brexit

Санкции против политического режима в России

Рис. 3. Фреквенция средств имплицитной речевой агрессии в публикациях «The Times», «The Guardian» и «The Observer»

Fig. 3. Examples of means of implicit speech aggression in the publications “The Times”, “The Guardian” and “The Observer”

Полученные результаты показывают, что в течение 2020 г. в публикациях на политические темы в трех ведущих британских изданиях имплицитная речевая агрессия получила широкое применение. Этот вывод подтверждает наблюдения других авторов, сделанные на ином материале (см., например: [Papcunová et al., 2021; Sponholz, 2021; Uozumi, 2021, р. 457]). Рост частотности импликатур, вероятно выражающих речевую агрессию в современных британских СМИ, на примере трех изданий показывает расширение диапазона использования скрытой речевой агрессии в современном глобальном информационном пространстве. Представленные в нашей статье данные о характере имплицитной речевой агрессии в британской прессе позволяют дополнить историографию вопроса.

Выводы

Выявленные в результате исследования фреквенции, которые выступают показателем степени употребительности определенных импликатур, характеризуют негативный общеполитический настрой британских властей в отношении таких ситуаций, как «Политика по борьбе с COVID-19», «Отношения с ЕС после Brexit» и «Санкции против политического режима в России». Чем выше количество фреквенций, тем выше частотность средств имплицитной речевой агрессии в новостных публикациях. Согласно полученным результатам, наибольшую частность средств имплицитной речевой агрессии демонстрируют публикации о политике борьбы с распространением COVID-19, по нисходящей траектории характеризуется агрессия в публикациях об отношениях Великобритании с ЕС после выхода из Brexit, меньшее количество агрессивных публикаций (в сравнении с публикациями по двум обозначенным выше ситуациям) представлено в статьях о санкциях против политического режима в России.

В трех основных новостных фреймах политических публикаций британских газет политика правительства по борьбе с пандемией представлена посредством соответствующей импликатуры как угроза благополучию британского общества; новостные фреймы «Отношения с ЕС после Brexit» и «Санкции против политического режима в России» в боль- шей степени актуализируются с помощью им-пликатур упрека и сарказма.

Выявлены высокочастотные импликату-ры: упрек, ирония, сарказм, угроза.

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что импликатуры, выражающие речевую агрессию, в современных средствах массовой информации используются для манипуляций общественным мнением с целью изменения личностных установок читательской аудитории (ментальных, идеологических, оценочных) и, соответственно, дестабилизации внутренней и внешней политики. При этом, чем выше частотность средств имплицитной речевой агрессии в новостных публикациях, тем ниже уровень аналитики и объективной информации в таких текстах. Результаты исследования показали, что именно в отношении новостного фрейма, касающегося России, все три издания используют приемы имплицитной речевой агрессии (демагогия, «логическая петля», ложное обвинение и т. д.) для суггестивного воздействия на читателя, навязывая свое мнение целевой аудитории.

Список литературы Имплицитная речевая агрессия в текстах современных британских СМИ

- Актуальные проблемы лингвистики: взгляд молодых исследователей, 2015: сб. науч. ст. / под ред. Г. Р. Власян, М. А. Самковой. Челябинск: Энциклопедия. 200 с.

- Васенина И. В., Прончев Г. Б., 2018. Речевая агрессия в социальных сетях интернета // Образование и право. № 2. С. 170-178.

- Воронцова Т. А., 2016. Троллинг и флейминг: речевая агрессия в интернет-коммуникации // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». № 2. С. 109-116.

- Габдрафикова Т. Ш., 2017. Мультимодальность речевой агрессии в виртуальной среде // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 7. С. 76-79.

- Габдрафикова Т. Ш., 2018. Стратегии неаутентичной речевой агрессии в виртуальной среде // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 12. С. 496-499.

- Громова Н. С., 2016. Речевая агрессия: от коммуникативных ошибок до правонарушений // Юрис-лингвистика. № 5. С. 173-189.

- Карабань Н. А., Дикарева А. В., 2018. Речевая агрессия в интернет-общении // Филология: научные исследования. № 2. С. 1-8.

- Кронгауз М., 2020. От редактора. Речевая агрессия и речевой этикет // Слово.ру: Балтийский акцент. N° 4.С. 6.

- Ларина Т. В., Озюменко В. И., Пономаренко Е. Б., 2011. Языковые механизмы манипулирования общественным мнением в английских и русских информационных текстах // Russian Journal of Linguistics. № 2. С. 28-37.

- Ларионова Т. В., 2018. Речевая агрессия: от речевой практики к социокогнитивной матрице // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 7. С. 117-120.

- Марзан М. А., 2017. Речевая агрессия в газетной периодике // Огарев-Online. № 6. С. 1-5.

- Михайлова О. А., Михайлова, Ю. Н., 2018. Речевой конфликт в семейном общении // Научный диалог. № 11. С. 50-62. DOI: https://doi.org/ 10.24224/2227-1295-2018-11-50-62

- Николаева Е. С., 2018. Средства речевой агрессии в выступлениях бразильских политиков (на материале теле дебатов) // Древняя и новая Ро-мания. № 21. С. 151-160.

- Озюменко В. И., 2017. Медийный дискурс в ситуации информационной войны: от манипуляции - к агрессии // Russian Journal of Linguistics. Дискурс-анализ в 21 веке: теория и практика (II). № 1. C. 202-220.

- Седов К. Ф., 2005. Агрессия и манипуляция в повседневной коммуникации // Юрислингвис-тика. № 6. С. 87-103.

- Язык, знание, социум: проблемы социальной эпистемологии, 2007 / отв. ред. И. Т. Касавин. М.: ИФ РАН. 178 с.

- Cap P., Dynel M., 2017. Implicitness. From Lexis to Discourse // Pragmatics & Beyond. New Series. 306 p.

- Faiz-Mazen M., Zaheer Y., Alam I., 2021. Hate Speech on Social Media: A Pragmatic Approach to Collect Hateful and Offensive Expressions and Perform Hate Speech Detection // International Linguistics. Vol. 1. P. 22-34.

- Faure R., Righetti, F., Seibel M., Hofmann W., 2018. Speech is Silver, Nonverbal Behavior is Gold: How Implicit Partner Evaluations Affect Dyadic Interactions in Close Relationships // Psychological Science. Vol.29 (11). P. 1731-1741. DOI: 10.1177/ 0956797618785899

- Lodz Papers in Pragmatics, 2017 / ed. by F. Baider, M. Kopytowska. Vol. 13, iss. 2. 368 p.

- Malyarchuk-Proshina U. O., Burlachenko K. A., 2019. Speech Aggression in the Media as a Way of Manipulating Human Consciousness // Conference: Science of Russia: Targets and Goals. P. 54-62. DOI: 10.18411/sr-10-12-2019-54

- Malyuga E. N., Konkova O. O., 2017. Gender Factor of speech aggression in English // Issues of Applied Linguistics. Vol. 3. P. 25-37. DOI: 10.25076/vpl.26.03

- Mesropyan L. M., 2021. The Implicit Speech (Verbal) Aggression as the Lever in Information War // The Russian Academic Journal. Vol. 17 (3). P. 117-124. DOI: 10.15535/218

- Mithun D., Binny M., Punyajoy S., Pawan G., Mukherjee A., 2020. Hate Speech in Online Social Media // ACM SIGWEB Newsletter. Vol. 3. P. 74-82. DOI: 10.1145/3427478.3427482

- Ogura K., 2021. Hate Speech on the Internet // Hate Speech in Japan. P. 409-424. DOI: 10.1017/ 9781108669559.019

- Papcunova J., Martoncik M., Fedakova D., Kentos M., Bozoganova M., 2021. Hate Speech Conceptualization: A Preliminary Examination of Hate Speech Indicators and Structure. DOI: 10.31234/osf.io/x5cq4

- Piskorska A., 2017. On the Strength of Explicit and Implicit Verbal Offences: A Relevance-Theoretic View // Verbale Aggression: Multidisziplinare Zugange zur verletzenden Macht der Sprache / ed. by S. Bonacchi. Berlin ; Boston: De Gruyter. P. 51-72. DOI: https:// doi.org/10.1515/9783110522976-003

- Sponholz L., 2021. Hate Speech // Sponholz L. Hate Speech in den Massenmedien. P. 31-92. DOI: 10.1007/978-3-658-15077-8_2

- Uozumi Sh., 2021. Hate Speech in the Mass Media: A Dispute over Broadcasting in Japan // Hate Speech in Japan. P. 456-473. DOI: 10.1017/ 9781108669559.021