Имплицитная семантика в тексте: практика лингвистической экспертизы

Автор: Баранов А.Н.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Скрытая информация в тексте: понятия, модели, методы исследования

Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются феномены имплицитной семантики, существенные для проведения исследований в области лингвистической экспертизы текста. В процедуре семантического анализа имплицитной семантики следует различать обязательные и факультативные смыслы. Обязательные смыслы необходимы для корректного понимания семантики текста. Такие части плана содержания обеспечивают семантическую связность текста и отсутствие в нем противоречий. Факультативные феномены имплицитной семантики не существенны для корректного понимания текста. Он остается семантически связным и согласованным, даже если какие-то факультативные интерпретации его содержания не восстанавливаются адресатом. Эксплицитное и имплицитное представляют собой коммуникативные статусы, которыми обладают те или иные смысловые компоненты текста. Исследованный материал указывает на необходимость углубленного исследования феноменов имплицитной семантики речевых форм с точки зрения обязательности выявления адресатом тех или иных компонентов содержания, образующих смысловую «ткань» текста – его связность и осмысленность. Важнейшим измерением имплицитной семантики признается возможность достоверной вербализации феноменов плана содержания. Обязательность и вербализуемость создают два относительно независимых свойства имплицитной семантики речевых форм. Эксплицитное и имплицитное в плане содержания не противопоставлены как члены контрадикторной оппозиции. Взаимодействие между ними требует дальнейшего изучения.

Судебная лингвистическая экспертиза, имплицитная семантика, пресуппозиция, семантика намека, криминальный дискурс

Короткий адрес: https://sciup.org/149149123

IDR: 149149123 | УДК: 81’42:343.98 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2025.3.1

Текст научной статьи Имплицитная семантика в тексте: практика лингвистической экспертизы

DOI:

Цитирование. Баранов А. Н. Имплицитная семантика в тексте: практика лингвистической экспертизы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2025. – Т. 24, № 3. – С. 5–18. – DOI:

Введение:имплицитное в языке и речи

Для описания плана содержания речевых высказываний (и текста в целом) в современной лингвистической семантике используется метафора слоеного пирога. Действительно, мир смысла многомерен (что бы это ни значило), а речь одномерна и упорядочена по временной оси. Таким образом, говорящий вынужден определенным образом «упаковывать» многомерное содержание в линейно выстроенную структуру речевого акта. Чем больше говорящий хочет сообщить в своем речевом акте, тем сложнее структурируется план содержания: что-то оказывается более важным и соответственно более эксплицитным, явным, а что-то передается имплицитно, скрытно, часто, так сказать, по умолчанию. Имплицитная семантика, или имплицитная информация 1, – это та часть плана содержания речевого акта (и совокупности речевых актов – текста), которая отличается от поверхностной формы высказывания и требует для понимания адресатом проведения дополнительных мыслительных операций, отличных от стандартной процедуры понимания. Осуществление дополнительных процедур приводит к тому, что имплицитная часть семантики сообщения становится доступной для понимания адресатом и вводится в его модель мира, становясь частью системы представлений о действительности.

Как известно, наиболее явная часть семантики высказывания сосредоточена в его пропо- зиции, или ассерции. Имплицитных слоев плана содержания существенно больше. Они различаются по степени эксплицитности и, соответственно, доступности информации для адресата. К имплицитным слоям семантики речевого акта принято относить пресуппозиции, семантические следствия, условия успешности речевых актов, импликатуры дискурса и пр. (см. довольно подробный обзор и обсуждение этих феноменов: [Падучева, 1977; 1981]).

К феноменам имплицитной семантики относятся также некоторые категории коммуникативной организации смысла высказывания. В последней наиболее часто упоминаются противопоставления темы и ремы, данного и нового, а также категории фокуса контраста (контрастирования), точки зрения, определенности – неопределенности и некоторые другие (см. подробнее, в частности: [Чейф, 1982]). К сфере имплицитной семантики относятся те части коммуникативной структуры, для которых реализуются коммуникативный статус данного, неопределенного, находящегося вне фокусировки внимания, не охватываемого точкой зрения. Коммуникативные категории хотя и реже попадают в исследования по лингвистической экспертизе, тем не менее важны для изучения товарных знаков, для выбора правильной альтернативы при многозначности понимания текста, при изучении коммуникативного взаимодействия реплик в разговоре.

Отдельная группа феноменов имплицитной семантики порождается сложностью са- мой коммуникации и погруженностью общения в материальный мир – в систему социальных отношений и принятых шаблонов поведения (речевого и неречевого). Так, импликатуры дискурса, или коммуникативные импликатуры, возникают не как чисто лингвистические феномены, а в результате взаимодействия содержания речевого акта с конкретными условиями речевого общения. В силу этого семантическое следствие выводится из семантики высказывания и текста, а импликатура дискурса дополнительно предполагает учет знаний говорящего (в том числе его представлений об адресате), осведомленность относительно того, как происходит общение – непосредственно или опосредованно, присутствуют ли в ситуации общения третьи лиц и т. д. В связи с этим Н.Д. Арутюнова отмечает: «Субъектом импликации является пропозиция, субъектом имп-ликатуры – говорящий или (по метонимическому переносу) взятое в контексте речи высказывание» [Арутюнова, Падучева, 1985, с. 29]. Смыслы, реконструируемые на основании им-пликатур, согласно данному пониманию, относятся к косвенным.

Коммуникативные импликатуры и многие другие феномены имплицитной семантики выводятся не по правилам формальной логики, а по закономерностям естественной логики, которые позволяют получить лишь вероятностный результат, хотя в конкретной ситуации общения реконструируемая семантика такого типа по больше части вполне определенна и не допускает иных интерпретаций (ср., например, категорию косвенных речевых актов, часто маркируемую грамматическими средствами языка).

Как распределять семантическую информацию по различным слоям плана содержания, определяется, во-первых, особенностями грамматики и синтаксиса языка, во-вторых, дискурсивными практиками, принятыми в соответствующем типе дискурса, в-третьих, особенностями аудитории (адресата и, возможно, участием третьих лиц), в-четвертых, особенностями ситуации общения, в-пятых, коммуникативным намерением говорящего. Речевой опыт говорящего также вносит свои коррективы в результирующий вид речевого сообщения, передающего необходимую «порцию» информации в конкретной коммуникативной ситуации.

В теоретической лингвистике основное внимание обращалось на определение состава феноменов имплицитной семантики и возможность их использования для экспликации смысла речевого сообщения. При этом обязательность выявления семантических следствий, пресуппозиций, импликатур дискурса, коннотаций и других категорий имплицитной семантики не осознавалась как конкретная задача семантического описания. В лингвистической экспертизе текста эта задача оказывается важнейшей, поскольку необязательные, факультативные и плохо формулируемые смыслы не могут рассматриваться как диагностические при установлении лингвистических характеристик высказывания и текста для решения экспертных задач.

Ниже обсуждаются более подробно критерии обязательности компонентов смысла и их вербализуемости, что существенно для лингвистической экспертизы текста, но по непонятным причинам выпадало из сферы интересов теоретической семантики.

Кроме того, рассматриваются некоторые феномены имплицитной семантики, критически важные для исследования текста в рамках лингвистической экспертизы.

Обязательность и вербализуемость имплицитных смыслов

Итак, в отличие эксплицитной информации, имплицитная может быть обязательной и факультативной. Возникает закономерный вопрос: каковы критерии обязательности, то есть в каких случаях некоторый смысл должен квалифицироваться исследователем (экспертом) как обязательный, а в каких – как факультативный? Такая постановка вопроса существенна и для семантической теории. Слово обязательный обычно требует распространения за счет предложной группы с предлогом для : обязательный для чего ? В данном случае речь идет об обязательности для понимания текста .

В лингвистике текста и семиотике текст рассматривается как «объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность» [Николаева, 1990]. Связность проявляется в семантических свя-

СКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ТЕКСТЕ зях между предложениями и более крупными компонентами текста – сверхфразовыми единствами, абзацами, главами, разделами и под. (см. обсуждение категории связности текста: [Николаева, 1978]). Эти связи проявляются на уровне синтаксиса предложения в использовании анафорических местоимений, на уровне фраз и последовательностей предложений – в актуальном членении (в такой смене тем и рем, когда рема предшествующего предложения становится темой последующего) [Падучева, 1982], в существовании высказываний, связанных по коммуникативной (иллокутивной) функции (вопрос – ответ, требование – реакция на требование, удивление – реакция на удивление и т. п.) 2.

Цельность текста следует квалифицировать скорее как психологическую категорию. Иными словами, это вопрос восприятия и последующей интерпретации (действительно, известный моностих Валерия Брюсова «О закрой свои бледные ноги», очевидно, рассматривался автором как законченное и цельное произведение, хотя даже адресат из стиха не ясен). Тем не менее можно предложить и некоторый относительно формальный аналог цельности текста: текст является цельным, если количество внутренних семантических связей в нем существенно превышает количество интертекстуальных связей. Разумеется, определение даже порядка превышения представляет собой значительную научную проблему. Однако для заявленной здесь исследовательской задачи это не имеет решающего характера, поскольку цельность текста в рамках алгоритмизированных процедур лингвистической экспертизы не может рассматриваться как объективная характеристика семантики текста. В то же время семантическая связность проверяется: незаполненные семантические связи, противоречия, неоднозначность текста, коммуникативные неудачи (см., например: [Городецкий, Кобозева, Сабурова, 1985; Milroy, 1984; Schegloff, Jefferson, Sacks, 1977]) – все это устанавливается с помощью имеющегося концептуального аппарата лингвистической семантики и прагматики.

Так, многочисленные интерпретации строки Брюсова «О закрой свои бледные ноги» факультативны и не влияют на понима- ние этого мини-текста как такового. Согласно одной из них, моностих имеет религиозный подтекст: это обращение к распятию [Эрберг, 1979, с. 124; Шершеневич, 1990]. Другие исследователи усматривают здесь сексуальную составляющую: «Угол зрения на человека и, кажется, на все человеческие отношения, то есть на самую жизнь здесь открывается не сверху, идет не от лица, проникнут не смыслом, но поднимается откуда-то снизу, от ног, и проникнут ощущениями и желаниями, ничего общего со смыслом не имеющими» [Розанов, 1899, с. 130].

Очевидно, что интерпретации данного текста являются внешними по отношению к его содержанию, которое, сохраняя очевидную неопределенность и, вероятно, неполноту, внутренне семантически связно и согласованно. Таким образом, собственно лингвистическое понимание моностиха Брюсова не требует внешних интерпретаций, которые могут быть сколь угодно разнообразными и определяться в итоге моделью мира читателя – багажом его знаний и опыта. Иными словами, судебной перспективы эти интерпретации не имеют. Например, пропаганду порнографии здесь усмотреть невозможно, поскольку эротическое прочтение моностиха факультативно и определяется субъективными представлениями адресата (в рассмотренном случае – философом и литературным критиком В.В. Розановым), его коммуникативным намерением, болезненным состоянием и другими экстра-лингвистическими факторами.

Рассмотрим другой пример – уже из криминального дискурса. В разговоре «по понятиям» между двумя предпринимателями один из них (назовем его «Взыскующий») убеждает собеседника («Неплательщика») в необходимости выплатить некоторому третьему лицу, не участвующему в беседе (назовем его «Претендент»), некоторую сумму денег – долг, который Неплательщик не признает. Беседа длится более часа: Взыскующий использует разветвленную систему аргументов в пользу своего требования. Он указывает на вред, который может нанести Претендент общему бизнесу Взыскующего и Неплательщика, обращает внимание на необходимость соблюдения неписанных норм ведения бизнеса (Нельзя быть кидалой!), говорит об опасно- сти огласки темных делишек, к чему может привести судебное разбирательство между Претендентом и Неплательщиком, отмечает правомерность финансовых претензий Претендента, подчеркивает, что Претендент пользуется уважением в среде авторитетных предпринимателей – все это длится довольно долго, поскольку Неплательщик последовательно отвергает уговоры Взыскующего и претензии Претендента. Вдруг Взыскующий как бы совсем невпопад, среди прочего, сообщает:

-

(1) Взыскующий: Посмотри, что про нас в газете пишут, что мы, пятьдесят человек убили, сто человек изувечили на фиг3(Материалы автора).

Для постороннего наблюдателя эта реплика выпадает из общего разговора, довольно монолитного по тематике и почти прозрачного по коммуникативным намерениям участников. Казалось бы, налицо нарушение «принципа кооперации» Г.П. Грайса, лежащего в основе любой речевой коммуникации, который в самом общем виде формулируется так: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» [Грайс, 1985, с. 222]. Иными словами, участники ситуации общения должны исходить из рациональности речевого поведения с точки зрения достигаемых коммуникативных целей, что предполагает презумпцию осмысленности коммуникативных ходов участников и обязательное обсуждение возникающих неясностей для того, чтобы избежать опасности коммуникативных неудач. Однако разговор между Взыскующим и Неплательщиком продолжается – никто из участников не говорит о непонимании, не пытается уточнить, о чем идет речь, что имеется в виду и т. п. Следовательно, фраза (1) не нарушает «принципа кооперации» и вписывается в смысловой контекст диалога, поэтому ее можно квалифицировать как намек на то, что произойдет с Неплательщиком, если он откажется удовлетворить настоятельные рекомендации Взыскующего по возврату долга Претенденту.

Вносит свой вклад в структуру намека и то, что в конце разговора Взыскующий участливо выражает обеспокоенность физической сохранностью Неплательщика:

-

(2) Взыскующий: Я за тебя буду спокоен, ты не будешь оборачиваться ходить, что кто-то подойдет, что-то сделает (Материалы автора).

Ни один из участников разговора не фиксирует коммуникативную неудачу в связи с произнесением реплик (1) и (2). Понятно почему – намек организован по типовой (регулярной) схеме: ‘Если говорящий, требуя от собеседника чего-то, немотивированно говорит о реальном или возможном физическом воздействии – в том числе на него, то это указание на использование физического воздействия на адресата, если он откажется делать требуемое’. Регулярный намек , в отличие от истинного намека, должен обязательно вычисляться адресатом для достижения корректного понимания текста. Действительно, если реплики (1) и (2) не прочитаются как санкция в угрозе (о семантике и прагматике угрозы см. подробнее: [Баранов, 2021]), то разговор теряет семантическую связность, поскольку непонятно, в связи с чем Взыскующий упоминает о брутальных победах стороны, которую он представляет в переговорах. Выпадает из общего контекста коммуникации и озабоченность Взыскующего относительно физической безопасности Неплательщика.

Совершенно иначе выглядит семантическая структура истинного намека . Это такой способ косвенной передачи информации, который основан на усложнении описания информации языковыми формами в одной или нескольких связанных между собой фразах, а с содержательной – допускает вариативность реконструкции своего содержания в процессе угадывания, в основе которого лежат нерегулярные правила вычисления смысла. Важнейшее отличие истинного намека от регулярного состоит в том, что его выявление или не-выявление не влияет на семантическую связность текста и его непротиворечивость. Примером истинного намека может служить подзаголовок «Сценка из нерыцарских времен» к пьесе-шутке А.В. Вампилова «Свидание». Сюжет пьесы анекдотичен. Юноша и девушка, будучи знакомы только по телефону, спешат на первое свидание друг к другу. Юноша вдруг обнаруживает, что его ботинок просит каши, и он договаривается с сапожником о быстром ремонте. У девушки, проходящей мимо, ломается каблук, и она просит юношу

СКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ТЕКСТЕ уступить ей место, но тот не соглашается, происходит ссора. В конце концов, герои, страшно обиженные друг на друга, узнают, что спешили на свидание друг к другу.

Комментарий к пьесе представляет собой намек-аллюзию на «Сцены из рыцарских времен» А.С. Пушкина, причем содержание намека-аллюзии весьма неопределенно. Это может быть установление аналогии по объему (оба произведения сравнительно невелики), указание на сходство в поведении персонажей (герои ведут себя совсем не по-рыцарски), указание на сходство в развитии событий – неуспех главного героя и т. д. Существенно, что незнание последней драмы А.С. Пушкина никак не виляет на семантическую связность текста пьесы Вампилова. Иными словами, это параллельный слой восприятия, который, как и различные интерпретации моностиха Брюсова, факультативен и определяется исключительно моделью мира адресата (читателя, зрителя и пр.). Рассмотрение факультативных имплицитных слоев плана содержания текста в лингвистической экспертизе возможно только при условии того, что эти смыслы действительно актуализо-вались в сознании участников ситуации общения, чему есть экстралингвистические или собственно лингвистические доказательства (материалы уголовного дела, данные в распоряжение эксперта как необходимая вводная информация; контекст, речевое поведение участников и т. д.).

Еще один аспект имплицитной информации, существенный для исследований в лингвистической экспертизе, – это ее вербализуе-мость. Под вербализацией имеется в виду возможность достаточно правдоподобного воспроизведения скрытого смысла в виде высказывания, содержащего пропозицию, которая передает скрытое содержание. В рассмотренном выше примере разговора «по понятиям» между Взыскующим и Неплательщиком имплицитная семантика – санкция угрозы – хорошо вербализуема в репликах типа: ‘Не договоришься с Претендентом по поводу долга, опасайся за свою жизнь и здоровье’ – разумеется, с точностью до синонимических преобразований.

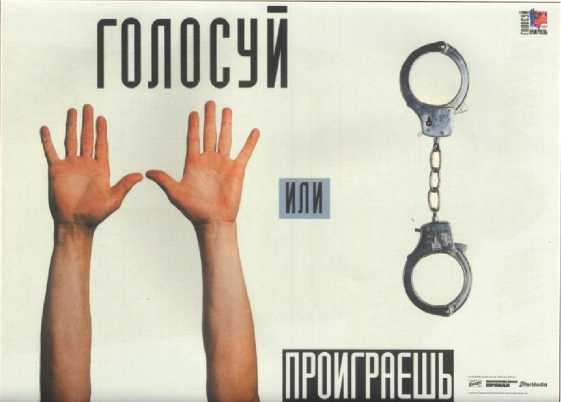

Вполне возможны ситуации, когда в имплицитной части семантики языкового выра- жения какое-то содержание присутствует, но вербализовать его в явной форме не представляется возможным. Пример такого рода – «наведение» имплицитной семантики приемами речевого воздействия. Так, прием «введения в оценочно окрашенный контекст или ассоциативный ряд» (см. подробнее: [Баранов, 2007, с. 179– 183]) широко используется в политическом дискурсе. Например, известный лозунг Голосуй или проиграешь! предвыборной кампании Б.Н. Ельцина 1996 г. на постерах сопровождался изображением наручников (см. рис. 1) или арестантской куртки (см. рис. 2) в непосредственной близости от слова проиграешь:

Очевидно, что проигрыш в этом рекламном слогане интерпретировался как что-то явно отрицательное, но не обязательно имелось в виду реальное тюремное заключение. Это можно было интерпретировать и как ограничения гражданских свобод, и как полицейское государство, и как обобщенно (даже символически) передаваемую идею опасности. Иными словами, негативный компонент содержания присутствует, но точно вербализовать и выразить его суть невозможно. Аналогичными свойствами обладает метафора: метафорические номинации могут влечь позитивную или негативную оценку, но и в этом случае часто (впрочем, не всегда) точная вербализация негативной составляющей затруднена, ср. кличку Паша-мерседес одного из бывших министров обороны РФ или номинацию Линдона Джонсона как антигероя игры в дартс (то есть представление его в виде мишени, в которую бросают нечто вроде маленьких дротиков).

Плохо вербализуемы многие культурные ассоциации. Несколько больше повезло в этом смысле культурным и социальным стереотипам.

Сочетания значений двух рассмотренных параметров – «обязательность vs факультативность», «вербализуемость vs невербализу-емость» – задают следующие возможные комбинации, характеризующие сферу имплицитной семантики:

-

1) обязательная и вербализуемая информация;

-

2) обязательная и невербализуемая информация;

-

3) факультативная и вербализуемая информация;

Рис. 1. Рекламный постер президентской кампании Б.Н. Ельцина 1996 г. с изображением наручников

Fig. 1. Advertising poster of the 1996 presidential campaign of B.N. Yeltsin with an image of handcuffs

Рис. 2. Рекламный постер президентской кампании Б.Н. Ельцина 1996 г. с изображением арестантской куртки

Fig. 2. Advertising poster for the 1996 presidential campaign of B.N. Yeltsin with an image of a prisoner’s jacket

-

4) факультативная и невербализуемая информация.

Факультативная информация (как вербализуемая, так и невербализуемая) не может рассматриваться в большом классе дел, связанных со ст. 152 ГК РФ (защита чести, достоинства и деловой репутации). Действительно, факультативные части плана содержания индивидуальны в том смысле, что разные носители языка по-разному восстанавливают для себя эту область семантики языковых выражений. Следовательно, и сам факт наличия негативных сведений в таких случаях достоверно доказать невозможно. Некоторую полезную информацию могут дать социологические опросы, однако этот инструментарий находит- ся за пределами собственно лингвистического исследования. При этом использование факультативной информации вполне допустимо в лингвистических экспертизах по товарным знакам. Факультативная вербализуемая информация допустима в исследованиях по широкому классу дел о вымогательстве, даче взятки, угрозах и т. п., если она подтверждена контекстом, ситуацией и экстралингвистическими факторами коммуникативного взаимодействия.

Проблематично опираться в делах о защите чести и достоинства на обязательную, но точно не вербализуемую информацию. Причины те же, что рассматривались выше: осложненность точной вербализации скрытого смысла затрудняет или вообще делает не- возможным доказательство наличия в тексте негативных сведений. Здесь вполне допустимы опросы, но они должны быть идеальны с точки зрения техники эксперимента.

Рассмотрим различные формы выражения семантической информации, в сопоставлении эксплицитной формы с имплицитной, ориентируясь, преимущественно, на исследования текста в рамках ст. 152 ГК РФ (защите чести, достоинства и деловой репутации).

Форма выражения смысла как коммуникативный статус

Языковая форма (способ) представления семантики в речевом акте и в тексте в целом определяется комплексом тех представлений, которые связывает говорящий с передаваемой информацией. Как и определенность и неопределенность, тема и рема, данное и новое – см. упоминавшиеся выше категории коммуникативной организации высказывания – эксплицитное и эксплицитное в семантике текста являются «коммуникативным статусом» . Ср. характерные терминологические словоупотребления: выражение с коммуникативный статусом определенного и неопределенного, данного и нового и т. д. Коммуникативный статус эксплицитного получают те фрагменты семантической информации, которые выявляются адресатом речевого сообщения без привлечения специальных правил реконструкции семантики текста. В противоположность этому, коммуникативный статус имплицитного характеризует те компоненты плана содержания высказывания (и текста), которые предполагают реконструкцию содержания по регулярным и тем более по нерегулярным правилам.

В сфере лингвистической экспертизы по юридическим основаниям (которые здесь нет возможности обсуждать) различаются утверждения, мнения, предположения, оценочные суждения, вопросы, намеки и т. п. От утверждений, которые могут быть проверены на предмет соответствия действительности, отграничивают мнения, предположения, оценочные суждения, намеки и собственно вопросительные конструкции и иные формы представления информации (например, языковую игру, каламбур, иронию), которые нельзя верифици- ровать. Утверждение как феномен лингвистической экспертизы определяется следующим образом: «Утверждение – это вербально передаваемая кому-л. информация о том, что из нескольких возможностей имеет место некоторая одна, причем говорящий в той или иной степени берет на себя ответственность за сообщаемое, а сама информация передается в грамматической форме повествовательного предложения, допускающего истинностную оценку (верификацию), которое реализуется в различных синтаксических позициях (и в функции простого предложения, и в составе сложного) со сказуемым в индикативе и не соотносится в явной форме с субъективными представлениями говорящего о действительности» [Баранов, 2007, с. 32].

Сформулированное определение учитывает тот факт, что в лингвистической экспертизе по ст. 152 ГК РФ предложения, в которых глагол имеет грамматическую форму будущего времени, к утверждениям не относятся, поскольку их, очевидным образом, нельзя проверить на соответствие действительности. Надо сказать, что некоторые специалисты по лингвистической экспертизе указывают на то, что лингвист не вправе судить о возможности верификации высказывания, приводя примеры сентенций типа Бог существует ; Ученье Маркса всесильно, потому что оно верно , включенных в системы идеологий (в широком понимании). Идеологизированные высказывания действительно трудно верифицировать, поскольку они носят мировоззренческий характер. Тем не менее с лингвистической точки зрения они проверяемы на истинность и ложность. Вопрос лишь в том, кто будет проверять их истинность: адепты соответствующих идеологий посчитают их истинными, а противники, вероятно, нет. В любом случае это прерогатива суда: именно он решает с учетом всех доказательств, каждое из которых, как известно, не имеет заранее установленной силы, может ли быть верифицируемо то или иное высказывание. Дополнительно следует отметить, что идеологизированные сентенции, конечно, обнаруживают некоторые прагматические сходства с категорией оценки.

Утверждения различны по своему коммуникативному статусу: есть утверждения явные, прямые, или эксплицитные, и скрытые, или имплицитные. Явные утверждения чаще всего бывают представлены в форме высказываний, в которых сказуемые выражены глаголами или глагольноименными сочетаниями в форме изъявительного наклонения при отсутствии модальных и вводных слов – маркеров мнения или предположения (вероятно, скорее всего, возможно и т. п.). Коммуникативный статус эксплицитных утверждений предполагает, что их понимание не требует от адресата дополнительных усилий – семантических преобразований исходного текста и близкого контекста, направленных на поиск каких-либо скрытых смыслов высказывания. Явные (прямые, эксплицитные) утверждения полностью или почти полностью соответствуют внешней форме высказывания. К ним относятся разные по структуре предложения, в том числе с эллипсисом – опущением отдельных компонентов высказывания, легко восстанавливаемых из контекста. Так, во фразе (3) в последнем предложении опущено подлежащее, которое по регулярным семантическим правилам реконструируется из контекста:

-

(3) Романовский встретился в ресторане с коллектором банка Петровским. В беседе жаловался на падение доходов бизнеса и предложил свою схему покрытия долга, намекнув на возможность отката (Материалы автора).

Функционально эквивалентны эксплицитным (явным) утверждениям номинали-зации – семантико-синтаксические свертки предложений. Полная номинализация представляет собой сведение к существительному целого предложения. Чаще всего суще-ствительные-номинализации являются отглагольными, формируя именную группу: Иван пришел → Приход Ивана . Иными словами, каждая номинализация семантически содержит пропозицию, которая регулярно восстанавливается при семантико-грамматическом анализе.

Следует иметь в виду, что номинализа-ции могут быть и результатом семантико-синтаксической свертки предложений-высказываний, которые не допускают проверки на соответствие действительности. Ср., например: Опасения Петра относительно перспектив своего бизнеса → Петр опасается, что его бизнес не имеет будущего; Возможное присутствие Василия на месте убийства → Василий мог быть на месте убийства. Такие реконструированные предложения не могут рассматриваться как утверждения в указанном понимании, будучи соответственно мнениями, предположениями и т. п.

Утверждения с коммуникативным статусом скрытые или имплицитные представлены в таких высказываниях, в которых информация имеет вид обязательного следствия, определяемого контекстом. Понимание такой информации, как уже отмечалось выше, предполагает осуществление читателем дополнительных смысловых преобразований, направленных на поиск скрытых смыслов. Такие преобразования часто требуют обязательного учета предшествующего или последующего контекста, в котором распределена или в который включена скрытая информация. Обязательные следствия необходимы для понимания предложения или фрагмента текста, в который они входят: не выявление читателем обязательных следствий приводит к тому, что текст оказывается семантически неполным – несвязным, семантически аномальным и т. д.

По критерию обязательности к скрытым утверждениям относится еще один вид имплицитной информации – пресуппозиции. Так, фраза Почему Н. скрывает от избирателей свои доходы? – содержит пресуппозицию «Н. скрывает от избирателей свои доходы» как условие осмысленности вопроса. Действительно, если Н. не скрывает от избирателей свои доходы, то вопрос теряет осмысленность. Риторический вопрос Кто после разоблачения столь наглой лжи поверит Н.? , в свою очередь, содержит пресуппозицию ‘После разоблачения столь наглой лжи Н. никто не поверит’. Пресуппозиции также относятся к скрытым утверждениям, поскольку их понимание необходимо для обеспечения смысловой связности и законченности текста.

Следует иметь в виду, что в лингвистической семантике существуют различные понимания пресуппозиции – фактически это различные их типы. В известной работе Е.В. -Падучевой выделяются семантические и прагматические пресуппозиции («презумп- ции») 4. Определение семантической пресуппозиции (со ссылкой на [Strawson, 1952; Keenan, 1971; Van Fraassen, 1968]) формулируется так: «Компонент Р суждения S является презумпцией S, если ложность Р в некоторой ситуации делает утверждение S в этой ситуации неуместным, аномальным» [Падучева, 1977, с. 92].

Прагматическая пресуппозиция определяется Е.В. Падучевой по-другому – как некоторое обязательство поведения говорящего в разговоре: «Предложение S имеет прагматическую презумпцию Р , если оно обязывает говорящего иметь прагматическую презумпцию Р при любом употреблении S в высказывании, то есть если высказывание S окажется, при отсутствии этой презумпции у говорящего, неуместным – неискренним, провокационным и прочее» [Падучева, 1977, с. 93]. Очевидно, что прагматические пресуппозиции не могут рассматриваться как часть инструментария лингвистической экспертизы. Действительно, они предполагают прямой доступ к сознанию говорящего, который, предположительно, должен «иметь прагматическую презумпцию Р при любом употреблении S в высказывании». По-видимому, глагол иметь в словосочетании определения «иметь прагматическую презумпцию P » используется в смысле ‘иметь в сознании’, однако непосредственный доступ в сознание говорящего у лингвиста отсутствует, поскольку в лингвистике нет методов изучения сознания человека – только через посредство речевых форм и речевого поведения говорящего. Таким образом, только категория семантической пресуппозиции может найти применение в семантическом анализе текста в рамках лингвистической экспертизы.

Мнение передает информацию не о самой действительности (фактах), а о том, какой образ действительности есть у говорящего. «Человек может формировать свое мнение сознательно, рационально оценивая факты, или бессознательно, не отдавая отчета в том, почему он так считает» [Как провести..., 2006, с. 50]. Многие специалисты в области лингвистической экспертизы отмечают, что дифференцировать такие формы представления как мнение и предположение порой бывает сложно, а потому в литературе высказы- вается даже точка зрения, что «предположение по сути является одной из форм выражения мнения» [Как провести..., 2006, с. 52].

Мнения и предположения сопровождаются в тексте соответствующими лексическими маркерами (модальными словами – вероятно , может быть , возможно и пр.; глаголами – казаться , предполагать , думать и пр.).

От скрытых утверждений, представляющих собой обязательное следствие, то есть информацию, содержащуюся в тексте объективно и выявляемую любым читателем вне зависимости от его образованности, отношения к описываемому действию или событию и т. п., необходимо отличать факультативные следствия . Они образуют необязательную часть семантики высказывания и текста, так как могут реконструироваться читателем с некоторой степенью вероятности, но их определение зависит от ряда субъективных факторов, например от уровня осведомленности читателя, его знаний, политических и иных убеждений и т. п. Функционально факультативные следствия аналогичны предположениям.

Оценочные суждения передают отношение субъекта (говорящего) к ситуации и ее участникам, а также к абстрактным категориям (в частности к моральным нормам, ценностям и т. п.) в терминах оценок. Для выражения оценочных суждений используются, как правило, слова, содержащие в своей семантике оценочный компонент – прежде всего слова, выражающие общую оценку (например, хороший , плохой , красивый , безобразный и пр.) 5. В ряде случаев оценка передается и прилагательными частной оценки – тупой (об умственных способностях), гениальный , вызывающий (о поведении человека, о внешнем облике, одежде), сомнительный (об истинности) и пр.

Оценочные суждения, будучи в традиционной классификации повествовательными предложениями, тем не менее с когнитивной точки зрения субъективны. Они относятся к сфере оценок, мотивированных ценностными категориями, и в силу этого, в отличие от обычных утверждений, не могут быть проверены на соответствие действительности. Например, утверждение Роман – взяточник можно проверить на соответствие действительности, а оценочное суждение Ольга красива – нет, поскольку красота человека явля- ется оценочной субъективной категорией, связанной с соответствующей ценностью.

Одна из важнейших проблем в лингвистической экспертизе – определение семантической сферы действия мнения, предположения и речевого акта оценивания. Рассмотрим фрагмент:

-

(4) Как утверждает источник, якобы в его распоряжении имеются бумаги, свидетельствующие о том, что в 2000 году главный бенефициар холдинга Иван Петровский находился в федеральном розыске по уголовной статье. Как утверждает источник, инициатором розыска было УВД по г. Коломна (Материалы автора).

Значение частицы якобы в обычном употреблении связно с предположением и выражением сомнения (то есть мнением). В приведенном примере ее сфера действия распространяется не только на предложение, в которое она входит, но и на последнее высказывание примера: Как утверждает источник, инициатором розыска было УВД по г. Коломна . Такой вывод поддерживается, во-первых, тем, что источник информации не меняется, во-вторых, тем, что последнее высказывание непосредственно следует после высказывания с частицей якобы и, в-третьих, тем, что описывается одна и та же ситуация.

Однако в других контекстах семантическая сфера действия частицы якобы может ограничиваться частью высказывания и не выходить за его пределы:

-

(5) Производители угля сначала якобы продали свой бизнес, но не получили за него ни копейки реальных денег, а потом выкупили обратно его за втрое большую сумму, что позволило вывести за рубеж 390 млн долларов США [Материалы автора].

В примере (5) сфера действия частицы якобы распространяется только на идею продажи бизнеса, то есть автор текста сомневается, что продажа была настоящей, а не притворной ( не получили за него ни копейки реальных денег ). При этом вывод за рубеж 360 млн долларов США подается в тексте как утверждение (как принято говорить в работах по лингвистической экспертизе – как «суждение о факте»).

Вопрос – это высказывание, имеющее целью побудить адресата сообщить говоря- щему некоторую информацию, которой последний не обладает, или выразить мнение по поводу некоторого события, факта и т. п. Кто пришел? Что делать? Как вы оцениваете результаты переговоров? Чаще всего лексическими маркерами вопроса являются, как известно, вопросительные местоимения, наречия – кто, что, какой, куда, почему, где и т. п. Кроме того, в конце вопросительной конструкции ставится, как правило, вопросительный знак.

В отличие от собственно вопросительной конструкции, риторический вопрос не побуждает к предоставлению информации, а содержит утверждение. Например, истинный вопрос Куда я летом поеду с детьми ? допускает множество ответов: К бабушке. К морю. В Бельгию и т. п., в то время как риторический вопрос Куда я денусь с четырьмя детьми ? передает утверждение ‘Мне некуда деваться с четырьмя детьми, мое положение безвыходное’.

Для квалификации формы (способа) выражения семантической информации существенно также, что описывает информация в высказывании, поскольку не все высказывания, формально-грамматически являющиеся утверждениями, можно проверить на соответствие действительности. Возможность проверки на соответствие действительности является важнейшим признаком утверждения в рамках дел по ст. 152 ГК РФ.

Невозможно проверить на соответствие действительности высказывания, описывающие события, относящиеся к будущему времени, а также суждения о внутреннем мире человека, его эмоциях, представлениях, желаниях и пр. Так, высказывание Петр бросит свою жену не поддается верификации верифицировать в момент произнесения. Аналогично высказывания с некоторыми интерпретационными глаголами типа Иван не стремится получить качественное образование или Ольга обо мне не думает описывают ментальный мир людей с точки зрения внешнего наблюдателя 6. Сознание других людей не поддается простой логической процедуре. Разумеется, высказывания о внутреннем мире человека могут быть суждениями о факте в том случае, если соответствующая информация как-то документирована и может быть проверена на соответствие действительности.

Заключение

Прикладная лингвистика оказывается не только оселком, на котором проверяются положения лингвистической теории, но и важным драйвером изменения теоретических подходов к явлениям языка и речи, о чем писал во второй половине XX в. В.А. Звегинцев [Зве-гинцев, 1968; 1973]. Лингвистическая экспертиза текста – одно из приложений языкознания, которое, помогая обществу в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32 Конституции РФ), обращает внимание на те области семантики высказывания и текста, которые находятся на периферии исследований в области лингвистической семантики и прагматики.

Разграничение коммуникативных статусов эксплицитного и имплицитного аналогично противопоставлениям определенного и неопределенного, данного и нового. Разобранный в данной статье материал определенно указывает на необходимость углубленного исследования феноменов имплицитной семантики речевых форм, в первую очередь, с точки зрения обязательности сообщения говорящим и обязательности выявления адресатом тех или иных смыслов, образующих смысловую «ткань» текста – его связность и осмысленность. Как показывает практика лингвистической экспертизы, еще одно важнейшее измерение имплицитной семантики – достоверность формулирования, экспликации (вербализации) выявляемых феноменов плана содержания. Обязательность и вербализуемость формируют два относительно независимых свойства имплицитной семантики речевых форм.

Эксплицитное и имплицитное в плане содержания не противопоставлены как члены контрадикторной оппозиции. Между этими полюсами формы выражения смысла лежат феномены с разной степенью эксплицитности – имплицитности. Взаимодействие между ними требует дальнейшего изучения.