Импортозамещение в АПК: механизм реализации и перспективы развития

Автор: Горшкова Наталья Валерьевна, Шкарупа Екатерина Александровна, Елтонцев Алексей Викторович

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 3 т.23, 2021 года.

Бесплатный доступ

Проблемы и перспективы проведения политики импортозамещения продолжают оставаться стратегическим приоритетом развития российской экономики. Это обусловлено присутствием импорта отдельных видов продовольствия, создающих угрозу продовольственной безопасности территории и национальным интересам страны. Реализуемая в настоящее время государственная поддержка АПК направлена на увеличение сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения импортозамещения. Все это обусловливает необходимость совершенствования процесса поддержки агропромышленного комплекса, создания благоприятных условий для эффективного развития сельских территорий, повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечения достаточного уровня их доходности, формирования и развития полноценной производственной инфраструктуры. Целью данной работы является рассмотрение механизма реализации импортозамещения в АПК и возможных перспектив его развития в современных условиях. В статье представлен обзор имеющихся интерпретаций понятия «импортозмещение», который позволил обозначить авторскую позицию в отношении исследуемого явления. Механизм импортозамещения проявляется в единстве его составляющих - организационного и экономического механизмов, включающих, в свою очередь, определенные формы, методы, инструменты. Потенциал возможностей дальнейшего развития механизма импортозамещения АПК представлен следующими направлениями: расширением сферы грантового финансирования предприятий АПК, перечнем целевого льготного краткосрочного кредитования, усилением налогового стимулирования, реализацией проектов на основе государственно-частного партнерства.

Агропромышленный комплекс, государственная поддержка, импортозамещение, продовольственная безопасность, субсидирование, финансирование, налоговое стимулирование, государственно-частное партнерство

Короткий адрес: https://sciup.org/149139531

IDR: 149139531 | УДК: 338.43 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2021.3.6

Текст научной статьи Импортозамещение в АПК: механизм реализации и перспективы развития

^ §н

DOI:

Полученный урожай и объемы животноводческой продукции в 2020 г. позволили внести существенный вклад в обеспечение продовольственной независимости Российской Федерации и импортозамещения.

Объективная необходимость в проведении политики импортозамещения в АПК обусловлена присутствием импорта отдельных видов продовольствия, создающих угрозу продовольственной безопасности территории и национальным интересам страны. Согласимся, что «сохранение экзогенных, эндогенных вызовов и угроз актуализирует задачу поддержания продовольственной безопасности России и ее регионов, это объясняет внимание к вопросам им-портозамещения по основным видам сельскохозяйственной продукции в российском АПК» [Чернова и др., 2018, с. 41].

Цель исследования заключается в рассмотрении механизма реализации импортоза-мещения в АПК и возможных перспектив его развития в современных условиях.

Варианты трактовки понятия «импортозамещение»

Однозначного толкования понятие «им-портозамещение» так и не получило. Этот процесс характеризуется своей активностью и постоянным движением, различные этапы которого определяют стратегию государства и глобальные геополитические тенденции.

Особенности политики импортозамеще-ния и проблемы ее реализации продолжают исследовать многие российские ученые. Авторы осуществляют попытки изучения новых подходов к определению понятия «импорто-замещение».

Актуальным продолжает оставаться положение меркантилистов о том, что «импорто-замещение не должно ограничиваться лишь размерами внутреннего рынка». Политика импор-тозамещения в АПК предполагает производство качественной и современной продукции, результатами которого должны стать ее экспорт и повышение конкурентоспособности на международном рынке.

В экономической литературе можно встретить подход, предполагающий изучение понятия «импортозамещение» как процесса.

В.К. Фальцман определяет импортоза-мещение как «естественный процесс развития и экономического роста, модернизации, преодоления накопленного научно-технического отставания и повышения конкурентоспособности отечественной продукции» [Фальцман, 2015, с. 23]. Автором подчеркивается, что чрезвычайные обстоятельства предопределяют поиск новых путей форсирования процесса импортозамещения.

Г.А. Федосеева отмечает, что импорто-замещение – это «процесс качественных преобразований в экономике государства, направленный на развитие производства товаров, аналогичных поставляемым на внутренний рынок из-за рубежа, связанный с повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции, национальных товаропроизводителей и страны в целом для достижения перспективного инновационного роста» [Федосеева, 2015, с. 147].

Ссылаясь на трактовку О.Б. Березинской и А.Л. Ведева, понимаем, что они также придерживаются позиции, что это «процесс последовательного вытеснения импортных сырья, материалов, покупных изделий на более низкие производственные уровни» [Березинская и др., 2015, с. 114].

Отметим довольно простое понимание авторов (Э.Ф. Баранов, Н.Н. Волкова, А.Ф. Лоб-зов), которые рассматривают импортозамеще-ние как «процесс сокращения или прекращения импорта отдельных товаров и замещение их на внутреннем рынке страны аналогичными отечественными» [Баранов и др., 2013, с. 8].

Схожее мнение присутствует в работах таких авторов, как: Г.И. Идрисов, П.А. Кадочников, С.Г. Синельников-Мурылев. Под импортозамещением они понимают «увеличение производства и внутреннего потребления отечественных товаров при снижении потребления импортных товаров (в физическом выражении)» [Идрисов и др., 2010].

Отдельными учеными при определении понятия «импортозамещение» делается акцент на политической составляющей. Так, О. Старовойтова считает, что импортозаме-щение представляет собой «часть протекци- онистской политики, направленной не на дискриминацию импорта, а на стимулирование национального производства и производителя с целью вытеснения импорта за счет производства конкурентоспособной продукции, достижения самообеспечения и переориентации спроса национального потребителя» [Старовойтова, 2011, с. 11].

Д.А. Смирнов считает, что это «политика государства или отдельных институтов, направленная на замещение в закупках высокотехнологичной продукции зарубежного производства отечественными аналогами путем стимулирования локализации производства и трансфера технологий» [Смирнов, 2012, с. 37].

Н.А. Сучкова считает, что импортозаме-щение – «особый тип экономической стратегии и промышленной политики государства, направленный на замену импорта пользующихся спросом на внутреннем рынке промышленных товаров товарами национального производства». То есть импортозамещению свойственен «плановый процесс насыщения внутреннего рынка на основе развития национального производства» [Сучкова, 2009, с. 23].

М.Ю. Лявина в своем диссертационном исследовании обосновывает необходимость трактовки данного понятия в широком и узком смыслах. Справедливо отмечено, что с позиции широкого смысла импортозамещение представлено полным включением страны в систему международного разделения труда, с позиции узкого смысла подразумевается замена на отечественные товары импортных [Лявина, 2021].

Проведенный анализ определений позволил выделить доминирующий подход авторов к изучению импортозамещения как процесса. Имеют место мнения авторов о представлении данного феномена с позиции политики, стратегии и как экономической категории.

Механизм реализации импортозамещения в АПК: современные тренды

Реализация политики импортозамещения в АПК предполагает формирование и развитие механизма, позволяющего повысить конкурентоспособность отечественной продукции АПК. Определяя данный механизм как сис- тему обеспечения агропродовольственного импортозамещения, М.Ю. Лявина справедливо отмечает, что она позволит «выйти на качественно новый уровень разрешения противоречий, возникающих в процессе реализации агропродовольственного импортозамещения» [Лявина, 2021, с. 137–138].

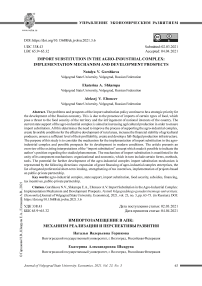

Механизм импортозамещения в АПК проявляется в единстве его составляющих механизмов (блоков) – организационного и экономического, включающих, в свою очередь, определенные формы, методы, инструменты (рис. 1). Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей государством предусмотрены следующие меры: субсидирование, кредитование, страхование, налогообложение, информационное обеспече- ние производителей, проведение закупочных интервенций и др.

Данные направления отражены в реализуемой «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», пролонгированной до 2025 г., которая выступает основополагающим документом реализации механизма импортозаме-щения в России.

Поддержка отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное импортозамещение, реализуется в рамках ведомственного проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортоза-мещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» ука-

Ожидаемые результаты

|

Создание новых предприятий и производств, появление новых рабочих мест, повышение занятости населения, преимущественно сельских территорий |

Повышение конкурентоспособности отечественной продукции за счет стимулирования технологической модернизации производства, повышения его эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью Укрепление экономической безопасности страны |

Рис. 1. Содержание механизма импортозамещения в АПК Примечание. Составлено авторами.

занной программы. Основные задачи, от решения которых зависит достижение цели ускоренного импортозамещения, представлены ростом объемов производства продукции приоритетных видов отраслей животноводства и растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, увеличением площадей многолетних насаждений и виноградников.

Так, основным инструментом реализации механизма импортозамещения выступают субсидии из федерального бюджета (компенсирующая направлена на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, сельскохозяйственное страхование; стимулирующая – на развитие приоритетных подотраслей АПК и малых форм хозяйствования).

По состоянию на 1 января 2021 г. сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках «компенсирующей» субсидии перечислено 34 277,7 млн рублей (99,92 % от годового лимита), в рамках «стимулирующей» субсидии – 27 112,8 млн рублей (99,93 % от годового лимита).

За 2020 г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, по данным Росстата, составило 15,64 млн тонн, что на 3,1 % (+471,5 тыс. тонн) больше уровня 2019 года. В том числе в сельскохозяйственных организациях производство увеличилось на 4,5 %, крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 3,2 %, а в хозяйствах населения оно уменьшилось на 2,5 %.

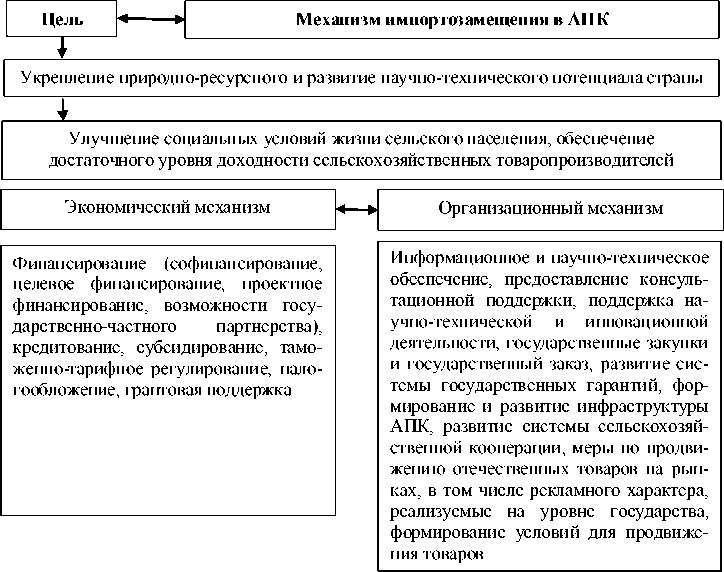

Так, численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород имеет тенденцию к увеличению – на 7,8 % больше, чем в 2019 году (рис. 2). Такая динамика свидетельствуют о создании базы для дальнейшего развития отечественного мясного скотоводства, что способствует ускоренному импортозамещению.

Положительная динамика показателей наблюдается в структуре производства скота и птицы на убой. За последние 5 лет доля свиней на убой возросла с 29,5 до 35 %. Стремительное развитие скороспелых подотраслей животноводства – мясного птицеводства и свиноводства – способствует увеличению производства мяса птицы и свинины, обеспечению их устойчивого импортозамещения [Национальный доклад ... , 2021].

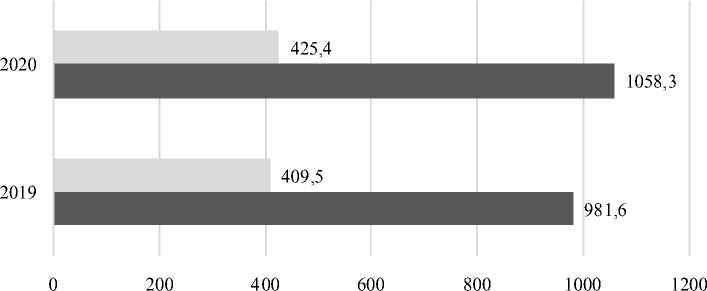

Производство продукции растениеводства в части зерна и пшеницы также характеризуется положительной тенденцией. В 2020 г. валовой сбор зерна превысил на 10,1 % показатели уровня 2019 г. и составил 133,5 млн тонн (см. рис. 3). В топ-регионы вошла и Волгоградская область, собрав за 2020 г. 5,1 млн тонн зерна. Увеличение посевной площади с 28,1 млн га в 2019 г. до 29,4 млн га в 2020 г. обеспечило рост валового сбора озимой и яровой пшеницы на 15,4 %.

Кредитование продолжает оставаться доминирующим инструментом поддержки отраслей АПК. АО «Россельхозбанк», оста-

Производство на убой в живом весе мясного и помесного скота, тыс. тонн ■ Товарное поголовье коров специализированных мясных пород, тыс. голов

Рис. 2. Развитие мясного скотоводства в Российской Федерации

Примечание. Составлено авторами по: [Национальный доклад ... , 2021].

■ Пшеница озимая и яровая Зерно

Рис. 3. Производство продукции растениеводства, тонн

Примечание. Составлено авторами по: [Национальный доклад ... , 2021].

ваясь лидером в кредитовании (72 %), обеспечивает реализацию механизмов поддержки отрасли, поддерживает стабильность производства продукции АПК и содействует решению задач по ускоренному импор-тозамещению.

Наиболее востребованным в АПК остается механизм льготного кредитования. Общая сумма перечисленных в 2019 г. субсидий по льготным кредитам составила 66,17 млрд рублей, в 2020 г. – 61,83 млрд рублей.

Следует отметить, что помимо прямых субсидий поддержка агропромышленного комплекса оказывается путем реализации косвенных мер государственной поддержки, в том числе налоговых льгот и преференций (нулевая ставка по налогу на прибыль, пониженная ставка налога на добавленную стоимость, специальные налоговые режимы, льготное налогообложение земельных участков и др.).

Адресная поддержка малых форм хозяйствования в 2020 г. осуществлялась в рамках ведомственного проекта (предоставление субсидии). Всего в 2020 г. получателями грантовой поддержки в рамках направлений «стимулирующей» субсидии стало 2 161 КФХ (план – 1 447 ед.) и 174 кооператива (план – 132 ед.).

Кроме того, совместно с АО «Россельхозбанк» проведена работа по синхронизации мер грантовой поддержки малых форм хозяйствования с кредитными продуктами банка, разработаны типовые решения для кредито- вания проектов по развитию мясного и молочного скотоводства, введены специальные кредитные продукты для вновь созданных хозяйств, не имеющих кредитной истории. Разрабатываются специальные кредитные решения для реализации проектов «Агропрогресс», проектов по плодоводству и ягодоводству, овцеводству, развитию мини-теплиц. Для увеличения объема сбыта сельхозпродукции малых форм хозяйствования в 2020 г. расширены целевые направления расходования грантов СПоК – включены оборудование для маркировки продукции, спецтранспорт для ее перевозки, дополнительное оборудование для хранения и транспортировки. Кроме того, в рамках механизма льготного кредитования стало возможным приобретение малыми формами хозяйствования торговых объектов и торгового оборудования.

Одним из основных ресурсов сельскохозяйственного производства является земля. В 2020 г. посевные площади сельскохозяйственных культур составили 79,9 млн га, что почти в 1,5 раза ниже уровня 1991 г., то есть 35,6 млн га сельскохозяйственных земель на данный момент не обрабатываются. За период 2017–2019 гг. в Российской Федерации введено в оборот 2,5 млн га земель, однако за тот же период из оборота выведено 1,6 млн га пашни. С учетом выбытия пашни ввод в оборот за 2017–2019 гг. составил 0,9 млн га. Сокращение пашни происходит как по естествен- ным причинам (деградация от ветровой и водной эрозии), так и в результате хозяйственной деятельности людей (нарушение севооборотов, истощение, загрязнение от техногенных факторов, пренебрежение нормами внесения средств защиты растений и удобрений, переход части земель из сельскохозяйственных в земли населенных пунктов или промышленные). По оценкам экспертов, без проведения высокозатратных культуртехнических и мелиоративных работ в оборот возможно вернуть в ближайшее время до 20 млн га сельскохозяйственных земель.

В настоящее время селекция и семеноводство выступают не только одной из основ продовольственной безопасности страны, но и драйвером роста экспортного потенциала. Сложившаяся в последние годы ситуация с широким применением семян зарубежной селекции вызывает серьезную обеспокоенность. Обеспеченность отечественными семенами по некоторым культурам критически низкая: по сахарной свекле составляет менее 1 %, картофелю – менее 10 %, подсолнечнику – 26 %, яровому рапсу – 32 %, кукурузе, сое и овощным культурам – менее 50 %. Даже по тем культурам, которые всегда мало зависели от импорта, наблюдается негативная динамика. Так, за 2013–2019 гг. доля отечественных семян яровой пшеницы снизилась на 14,4 %, ярового ячменя – на 21,6 %, подсолнечника – на 24 %, картофеля – на 49,3 %. Только за 2019 г. импортных семян яровой пшеницы высеяно больше на 297 тыс. тонн, картофеля – на 278 тыс. тонн, ярового ячменя – на 216 тыс. тонн, подсолнечника – на 4,5 тыс. тонн. Кроме того, требует внимания вопрос качества семенного материала. По оценкам экспертов, ежегодно высевается около 30 % некачественных семян, в том числе зарубежной селекции, что приводит к снижению урожайности и росту потерь сельскохозяйственной продукции [Аналитический вестник ... , 2021]. В связи с этим развитие отечественных селекции и семеноводства должно являться одной из приоритетных государственных задач.

Основными причинами снижения доли высеваемых российских семян являются низкая конкурентоспособность отечественных сортов сельскохозяйственных культур и недо- статочные объемы их производства. На селекционном процессе в нашей стране серьезно сказывается технологическое отставание: применяемые устаревшие методы селекции требуют много времени и высоких трудозатрат для получения и воспроизводства нового сорта (до 15 лет), при этом сложно добиться высокой устойчивости получаемых свойств. Кроме того, зарубежные фирмы предлагают в комплексе с сортовыми семенами полную технологию возделывания сельскохозяйственных культур, включающую удобрения и средства защиты, наиболее эффективные для данного конкретного сорта. В связи с этим зарубежные сорта более устойчивы к болезням и вредителям, обладают высокими показателями урожайности и качества получаемого сырья. Лишь некоторые отечественные селекционные организации начинают прорабатывать вопрос предоставления с посевным материалом комплекса агрохимикатов для конкретного сорта или группы сортов. При сохранении сложившихся тенденций возникает угроза потери отечественных сортов, восстановление которых в зависимости от применяемых технологий может занять от 7 до 15 лет. Поэтому актуальным становится вопрос о создании дополнительной системы мер государственной поддержки, стимулирующих приобретение семян отечественной селекции [Аналитический вестник ... , 2021]. Также важно активизировать проведение технической и технологической политики в АПК, оказывать содействие распространению передового опыта внедрения в сельскохозяйственное производство перспективных технологий и применения высокопроизводительных современных машин.

Одной из важнейших проблем российских селекционно-семеноводческих организаций является материально-техническое обеспечение. По оценкам экспертов, в селекционной деятельности на территории Российской Федерации в настоящее время участвует свыше 100 организаций, боле 90 % из которых – государственные. В настоящее время селекционеры имеют в своем распоряжении технику, с момента выпуска которой прошло более 30 лет. Это физически и морально устаревшие машины, не способные обеспечить требуемые качественные показатели технологи- ческих операций. Вопрос повышения технической оснащенности селекционных и семеноводческих хозяйств, обеспечения их специализированными машинами и оборудованием должен являться прерогативой государства. Для повышения конкурентоспособности отечественных семян и обеспечения ими российских сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо принять комплекс оперативных мер, направленных на обновление материально-технической базы селекционных учреждений, развитие кадрового потенциала и повышение привлекательности профессии, внедрение инновационных селекционных технологий, государственное стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение семян отечественной селекции. В частности, применение инновационных технологий в селекции и семеноводстве требует разработки новых машин, отвечающих современным требованиям. Все эти мероприятия требуют проработки и серьезной финансовой поддержки со стороны государства.

Основным техническим средством производства в сельском хозяйстве является трактор. Непрерывный процесс сокращения тракторного парка страны в течение последних трех десятилетий стал основной причиной критически низкого технического обеспечения агропромышленного комплекса России.

В 2020 г. объем производства российской сельскохозяйственной техники составил 149 млрд рублей, что на 29,6 % больше, чем за 2019 год. Доля российской техники на внутреннем рынке в настоящее время, по предварительной оценке, составляет 58 %, что на 4 п.п. больше, чем в 2019 году (см. таблицу).

Ключевым механизмом государственной поддержки спроса на российскую сельскохозяйственную технику являются субсидии производителям сельскохозяйственной техники. В 2020 г. было предусмотрено для этой цели 14 млрд рублей, указанные сред- ства выплачены предприятиям в полном объеме.

Специализированная техника и оборудование, в том числе для сельского хозяйства, может приобретаться в рамках программы льготного лизинга. В 2020 г. на реализацию мероприятия было выделено 4 млрд рублей, что позволило реализовать на льготных условиях порядка 6,8 тыс. единиц специализированной техники и оборудования.

Существующих объемов производства тракторов внутри страны явно недостаточно для удовлетворения текущей потребности в технике. Для формирования оптимального парка сельскохозяйственных тракторов, позволяющего производить технологические операции в соответствии с агротехническими требованиями, необходимо в несколько раз увеличить производство и обеспечить возможность приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями современных отечественных тракторов. Для этого необходимо развивать отечественное конкурентоспособное производство тракторов, имеющих высокие показатели качества, надежности, топливной экономичности и экологичности [Аналитический вестник ... , 2021, с. 82].

Если не принять кардинальных мер по обеспечению формирования оптимального состава тракторного парка, то отечественное сельское хозяйство в связи с продолжающимся нарушением агротехнических сроков и низким качеством исполнения технологических операций продолжит терять и недополучать миллионы тонн продукции.

Анализ структуры приобретения сельскохозяйственных тракторов в 2019 г. показывает, что доля отечественных моделей составляет только 30,9 %, а наибольшую долю рынка – 46 % – занимают тракторы, собираемые из тракторокомплектов МТЗ. Таким образом, больше двух третей из всего объема

Таблица

Информация о производстве российской сельскохозяйственной техники в 2017–2020 гг.

|

Показатель |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

Изм. 2020 г. / 2019 г., % |

|

Производство (с НДС), млрд руб. |

107,2 |

108,2 |

115 |

149 |

+29,6 |

Примечание. Составлено по: [Аналитический вестник ... , 2021, с. 43].

приобретаемых тракторов – импортные [Аналитический вестник ... , 2021, с. 82].

Продвижению и внедрению инноваций в отечественное сельскохозяйственное производство препятствуют низкие качество и эксплуатационные характеристики отечественных комплектующих, а также ограниченность их ассортимента. Так, государственная политика сельскохозяйственного машиностроения в контексте проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ повысит качество техники, что, в свою очередь, должно привести к повышению урожайности сельскохозяйственных культур и содействию импортозамещения.

Заключение

Таким образом, современные экономические реалии диктуют свои условия для решения проблем конкурентоспособности российского продовольствия и других сфер АПК.

Разумеется, создание универсального механизма стимулирования импортозамеще-ния в АПК не представляется возможным по причине специфичности регионов, обусловленных природно-ресурсным потенциалом, сложившимися условиями производства, уровнем спроса на продукцию АПК. Необходимо выработать общую модель, синхронизировав действия всех уровней власти, биз-нес-структур и непосредственно предприятий АПК во взаимоувязке с программно-целевыми механизмами (муниципальные, областные и федеральные программы) и нормативно-правовым обеспечением, которое соответствовало бы современным тенденциям развития российской экономики.

Финансирование традиционно продолжает быть локомотивом развития ресурсной базы предприятий АПК. Поэтому целесообразно продолжать наращивать потенциал финансовых мер поддержки отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное импор-тозамещение в контексте стимулирования государственно-частного партнерства (вопросы логистики, обмен опытом, инвестиционные проекты). Развитие данного инструмента способствует снижению бюджетной нагрузки.

Министерству промышленности и торговли рекомендовано принять дополнительные меры для стимулирования создания на территории Российской Федерации сельскохозяйственных машиностроительных производств полного цикла, выпускающих машины и оборудование, отвечающие современным потребностям аграрного сектора экономики (прежде всего тракторов малой и средней мощности, техники для селекции, семеноводства, питомниководства, садоводства и виноградарства) и поддержания спроса на российскую машиностроительную продукцию [Аналитический вестник ... , 2021, с. 86]. Логичными, на наш взгляд, являются разработка новых и совершенствование действующих региональных программ по поддержке приобретения техники сельскохозяйственными производителями.

Предлагается усиление налоговых стимулирующих механизмов: налоговые инвестиционные льготы на производство конкурентоспособных аналогов импортной сельскохозяйственной техники, налоговые преференции российским производителям продовольствия, внедряющим прогрессивные технологии и новейшие виды сырья, предоставление инновационно активным предприятиям по переработке сырья и выпуску готовой пищевой продукции налоговых каникул и установление гибкой шкалы ставок по уплачиваемым им налогам. В части налогообложения целесообразно сохранить введенные в связи пандемией ставки по страховым взносам для малого и среднего бизнеса в 15 %, а для поддержки КФХ и индивидуальных предпринимателей необходимо объявить налоговые каникулы сроком еще на 1 год. Также целесообразно отменить налоги для вновь образуемых КФХ сроком на 5 лет [Аналитический вестник ... , 2021, с. 55].

В части стимулирования инвестиционной деятельности в АПК необходимо увеличить объемы и создать условия для доступности инвестиционных ресурсов. При этом особо важным представляется увеличение объемов субсидирования вновь привлекаемых инвестиционных кредитов. Также считаем возможным расширение направлений грантовой поддержки и перечня целевого льготного краткосрочного кредитования.

Список литературы Импортозамещение в АПК: механизм реализации и перспективы развития

- Аналитический вестник N° 9 (769) «О ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». - М., 2021. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://council.gov.ru/ media/files/d4ApG8Uw6BKngDd1JO3WsPDg IlAj1AEd.pdf. - Загл. с экрана.

- Баранов, Э. Ф. Импортозамещение в динамике внешней торговли товарами в Российской Федерации / Э. Ф. Баранов, Н. Н. Волкова, А. Ф. Лобзов // Экономические науки. -2013.- № 7 (104). - С. 7-11.

- Березинская, О. Б. Производственная зависимость российской промышленности от импорта и механизм стратегического импортозамеще-ния / О. Б. Березинская, А. Л. Ведев // Вопросы экономики. - 2015. - № 1. - C. 103-115.

- Идрисов, Г. И. Импортозамещение в России в 19982007 годах / Г. И. Идрисов, П. А. Кадочников, С. Г. Синельников-Мурылев. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://www.iep. ru/ru/publikatcii/publication/7234.html. - Загл. с экрана.

- Лявина, М. Ю. Агропродовольственное импорто-замещение в России: стратегия и механизм реализации : дис. ... д-ра экон. наук / Лявина Мария Юрьевна. - Саратов, 2021. - 439 с.

- Лявина, М. Ю. Импортозамещение: возникновение термина и его генезис / М. Ю. Лявина // Аграрный научный журнал. - 2017. - № 6. - С. 85-88.

- Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2020 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. - М., 2021. -Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/953/953ee7405 fb0ebba38a6031a13ec0021.pdf. - Загл. с экрана.

- Смирнов, Д. А. Методы организации инновационного развития электросетевого комплекса России на основе импортозамещения оборудования : дис. ... канд. экон. наук / Смирнов Дмитрий Александрович. - СПб., 2012. - 188 с.

- Старовойтова, О. В. Импортозамещение в условиях малой открытой экономики : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Старовойтова Ольга Викторовна. - Минск, 2011. - 23 с.

- Сучкова, Н. А. Импортозамещение в продовольственном секторе России : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сучкова Наталья Альбертовна. - М., 2009. - 28 с.

- Фальцман, В. К. Форсирование импортозамещения в новой геополитической обстановке / В. К. Фальцман // Проблемы прогнозирования. - 2015. -№ 1. - С. 22-32.

- Федосеева, Г. А. Сущность и развитие теории им-портозамещения / Г. А. Федосеева // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2015. -№3(93). - С. 144-148.

- Чернова, О. А. Оценка потенциала импортозамещения АПК ЮФО / О. А.Чернова, И. В. Митрофанова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. - 2018. - Т. 20, № 1. - С. 40-54. -DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu3.2018.L5.