Импрессионные деформации большеберцовой кости при переломах лодыжек

Автор: Федоров Владимир Григорьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ результатов лечения 360 пациентов с переломами лодыжек. Консервативное лечение было применено в 81 случае, оперативное в 279 случаях. Исследование исключало применение костной пластики. Отдаленные результаты изучены в 199 случаях. В ближайшем реабилитационном периоде потеря коррекции репозиции, вызванная импрессионными изменениями, была зафиксирована в 36,8 % случаев при пронационных переломах. В результате возникала вальгусная деформация оси конечности. Результаты исследования подчеркивают необходимость применения костной пластики для лечения данных переломов.

Перелом лодыжек, импрессионный перелом, большеберцовая кость, артродез, голеностопный сустав

Короткий адрес: https://sciup.org/142121397

IDR: 142121397

Текст научной статьи Импрессионные деформации большеберцовой кости при переломах лодыжек

Лодыжки с дистальным эпиметафизом большеберцовой кости являются околосуставными анатомическими областями и имеют губчатое строение. При переломах лодыжек, сопровождающихся подвывихами таранной кости, происходит сминание костного вещества эпиметафи-зарной части большеберцовой кости, т.е. возникает импрессия. Даже при своевременной закрытой репозиции сохраняется опасность асептического некроза и рассасывания фрагментов костей, подвергшихся травме, и, как следствие, формирование варусной или вальгусной деформации стопы. Нарушение конгруэнтности суставных поверхностей в голеностопном суставе способствует развитию деформирующего артроза [4]. Отсюда следует, что консервативными методами не всегда удается восстановить нарушение анатомии кости, возникшее в результате импрессии костного вещества. Необходимо отметить, что консервативный метод дает в большинстве случаев вполне удовлетворительные результаты и это подчеркивается многими исследователями данной патологии. Ими признается, что удовлетворительные результаты при меньшем проценте осложнений и инвалидности бывают у пожилых людей. Кроме того, средние сроки временной нетрудоспособности после консервативного и оперативного лечения мало отличаются друг от друга [2].

Наиболее трудно поддаются лечению оскольчатые компрессионные переломы типа Дюпюитрена, когда происходит разрушение суставной поверхности и сминание костного вещества субхондральной зоны дистального эпиметафиза большеберцовой кости. При таких повреждениях необходимо оперативное восстановление конгруэнтности суставных поверхностей с костной аутоаллопластикой [1].

При осуществлении открытой репозиции перед хирургом стоит задача максимально идеальной репозиции и прочного фиксирования отломков, а учитывая импрессионный характер перелома, почти всегда возникает проблема заполнения посттравматического дефекта губчатой кости вследствие ее сминания или асептического некроза, т.е. возникает необходимость костной пластики, которую часто не производят [3].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

За четыре года (2004-2007) в травматологическом отделении 1 РКБ МЗ УР находились на лечении 360 пострадавших с переломами кос- тей, образующих голеностопный сустав. Они составили 7,5 % от всего количества больных, госпитализированных на стационарное лечение в данное отделение за рассматриваемый период (табл. 1, 2).

Большой количественной разницы в половом составе не наблюдалось 185 мужчин (51,4 %) и 175 женщин (48,6 %). Более половины пострадавших составили пациенты в возрасте от 20 до 45 лет – 215 чел. (59,7 % больных).

Травмы в течение года распределились равномерно с небольшим увеличением в осеннезимний и зимне-весенний периоды. Наиболее тяжелой травмой среди изучаемых признана производственная травма при падении с высоты, менее тяжелая бытовая травма при падении во время гололеда. В 60 % случаев травма была бытовая, в 6,9 % автодорожная, в остальных случаях производственная. Средний срок лечения больных в стационаре составил 21,5 койко-день.

С прогностической точки зрения, наибольший интерес представляют травмы с повреждением обеих лодыжек и подвывихом стопы, т.к. при данной травме чаще всего возникают локальные посттравматические асептические изменения субхондральной кости, приводящие к развитию де формирующего остеоартроза (ДОА) голеностопного сустава. Это связано с появлением импрессии дистального эпиметафиза большеберцовой кости, чаще всего в латеральной половине в виде деформации суставной поверхности голеностопного сустава. Большое значение также имеют сроки оказания специализированной помощи с момента травмы, т.к. при отсутствии своевременной репозиции или скелетного вытяжения губчатая кость дистального эпиметафиза большеберцовой кости, подвергшаяся импрессии, теряет свою способность к ремоделированию, т.е. восстановлению своей первоначальной формы. Оперативное лечение было выполнено в 77,5 % случаев (279 человек) (табл. 3). Консервативные методы лечения применены в 22,5 % случаев.

Однако как при оперативном, так и при консервативном методах лечения не уделялось внимание случаям импрессионных деформаций суставной площадки дистального эпиметафиза большеберцовой кости, т.е. не проводилась профилактика повторной импрессии за счет костной аутопластики.

Таблица 1 структуре переломов, пролеченных за изучаемый период

Доля переломов костей голеностопного сустава в общей

|

Год |

Всего / в среднем |

||||

|

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

||

|

Общее количество переломов костей скелета |

1196 |

1207 |

1194 |

1215 |

4812 |

|

Количество переломов лодыжек, повреждений дистального межберцового синдесмоза (ДМС) |

87 |

90 |

88 |

95 |

360 |

|

Удельный вес переломов голеностопного сустава среди общего количества переломов костей скелета (%) |

7,27 |

7,46 |

7,37 |

7,82 |

7,48 |

Таблица 2

Распределение пострадавших по диагнозу (n=360)

|

Диагноз |

Кол-во случаев (уд. вес) |

|

Повреждение ДМС |

34 (9,4 %) |

|

Перелом одной лодыжки с или без повреждения ДМС |

144 (40,0 %) |

|

Перелом обеих лодыжек с подвывихом стопы |

182 (50,6 %) |

|

Всего |

360 |

Таблица 3

Методы оперативного лечения, выполненные при переломах лодыжек (n=279)

|

Оперативные методы |

Кол-во случаев применения (уд. вес) |

|

Остеосинтез пластинами |

103 (36,9 %) |

|

Остеосинтез спицами, винтами |

91 (32,6 %) |

|

Трансартикулярная фиксация |

12 (4,3 %) |

|

Остеосинтез аппаратом Илизарова |

24 (8,6 %) |

|

Шов дельтовидной связки |

14 (5,0 %) |

|

Корригирующая остеотомия |

11 (3,9 %) |

|

Большеберцово-таранный артродез |

15 (5,4 %) |

|

Пластика по Хахутову |

9 (3,2 %) |

|

Итого |

279 (100 %) |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изучены результаты лечения у 199 пострадавших (55,3 % случаев) в сроки от 1 до 4 лет. Отдаленные результаты оценивались по методике Любошица-Матисса: хорошие результаты достигнуты при лечении 61 больного (30,7 % случаев), удовлетворительные – при лечении

114 больных (57,2 %), неудовлетворительные – при лечении 24 больных (12,1 %).

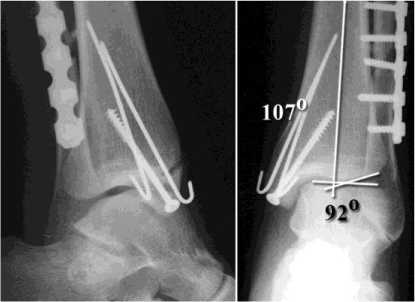

При изучении отдаленных результатов часто наблюдаются импрессионные изменения в виде вальгусной установки стопы (рис. 1), которые возникают при пронационном переломе – подвы- вихе стопы кнаружи (завершенный Дюпюитрена или незавершенный). При этом импрессионные изменения разной степени выраженности на рентгенограмме заметны сразу же после репозиции. Такие изменения можно расценить, как первично полученную импрессию. Крайне редко импрессионные изменения возникают при супи-национных переломах. По нашим данным, ва-русная импрессия имела место в 3 % случаев (6 человек из 199), степень ее была в пределах 4 .

а

б в

Рис. 1. Рентгенограммы голеностопного сустава в боковой и прямой проекциях: а в день травмы; б в день операции; в через 6 дней после травмы. Импрессия суставной поверхности во время травмы в 107 (15 на вальгус от нормы) (а) не исправлена после операции (б), при этом таранная кость стоит под нормальным углом 92 (в)

Среди изученных в отдаленном периоде (199 человек) пронационные переломы составили 43,7 % случаев (87 человек). Именно в этой группе в значительном количестве наблюдались и удовлетворительные, и неудовлетворительные результаты.

Также изучены у 87 человек углы вальгусных деформаций, возникших вследствие им-прессионных изменений после пронационных переломов, в периоды от одного до двух лет с момента травмы (табл. 4).

Отдаленный результат показал, что угол между осью диафиза большеберцовой кости от 92 до 97 (вальгусная установка стопы до 5 ) на функцию в голеностопном суставе существенного влияния не имеет.

Таблица 4

Угол вальгусной установки в голеностопном суставе при пронационных переломах

|

До репозиции |

После лечения |

|

|

От 0 до 4 |

42 чел. (48,3 %) |

55 чел. (63,2 %) |

|

От 5 до 10 |

18 чел. (20,7 %) |

18 чел. (20,7 %) |

|

От 11 |

27 чел. (31 %) |

14 чел. (16,1 %) |

|

Всего |

87 чел (100 %) |

87 чел. (100 %) |

Вальгусная деформация стопы более 11 часто приводит к быстрому развитию фиброзного анкилоза (через 1-2 года после перелома), а деформация 6-10 – к артрозу голеностопного сустава в сроки, зависящие от посттравматической нагрузки.

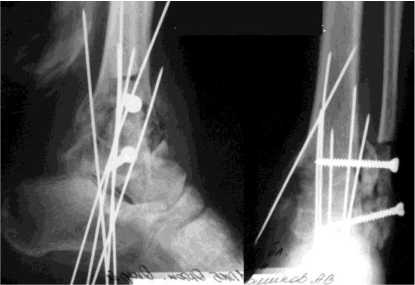

Клинический пример (рис. 2, 3, 4). Больной П., 39 лет. Получена травма закрытый перелом наружной лодыжки, разрыв дельтовидной связки и дистального межберцового синдесмоза левой голени с подвывихом стопы кнаружи. Направлен в травматологическое отделение после неэффективного консервативного лечения в ЦРБ через 4 месяца.

Рис. 2. Рентгенограммы голеностопного сустава больного П. в прямой и боковой проекциях в день госпитализации в травматологическое отделение. Импрессионные изменения суставной поверхности таранной кости с импрессией 20 от нормы через 4 месяца после травмы

Рис. 3. Рентгенограммы голеностопного сустава больного П. в боковой и прямой проекциях в день операции – фрезевой артродез. Ось конечности исправлена

На рентгенограмме наблюдается импрессия суставной поверхности большеберцовой кости, при этом угол деформации составляет 112 при норме 92 (на вальгус 20 ), суставная щель не прослеживается, имеется зона асептического некроза суставных поверхностей голеностопного сустава. Пациенту выполнена операция: фрезе-вой артродез голеностопного сустава (положительное решение на выдачу патента на изобретение № 2008144604/14(058184) от 5.11.2009 г.), исправление оси конечности, остеосинтез винтами и спицами (рис. 3). Трансартикуляные спицы уб- раны при выписке, наложена циркулярная гипсовая лонгетная повязка с каблучком – «сапожок» и разрешена постепенная дозированная осевая нагрузка с полной нагрузкой через 1,5 месяца после операции.

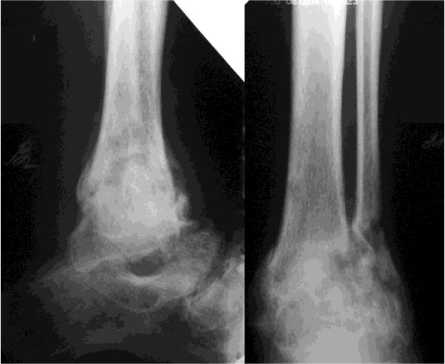

Через три месяца констатирован костный анкилоз, винты удалены. Больной выписан к труду (рис. 4).

Рис. 4. Рентгенограммы голеностопного сустава больного П. в прямой и боковой проекциях через 3 месяца после фрезево-го артродеза голеностопного сустава. Костный анкилоз состоялся

ВЫВОДЫ

-

1. При пронационных переломах лодыжек часто (до 36,8 % случаев) наблюдается посттравматическая импрессия эпиметафизарной части (наружной половины суставной поверхности) большеберцовой кости.

-

2. При пронационных переломах лодыжек отмечена следующая зависимость: чем сильнее выражена степень импрессии (более 5 ), тем быстрее развивается ДОА или фиброзный анкилоз (через 1-2 года), сопровождающийся валь-

- гусной деформацией стопы, способом лечения которых является артродез сустава.

-

3. Одним из наименее травматичных методов артродеза является предложенный нами метод фрезевого артродеза с костной пластикой местными тканями без укорочения конечности.

-

4. Одной из основных причин неудовлетворительных результатов лечения пациентов является недооценка врачами проблемы лечения данных переломов.