Индикаторные соотношения концентраций полициклических ароматических углеводородов в объектах сжигания угольного топлива и биомассы

Автор: Хаустов Александр Петрович, Редина Маргарита Михайловна

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Техногенная трансформация природной среды

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Анализируется содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в пирогенных пробах - продуктах сжигания угля и биомассы при различных режимах и с различными добавками. Пирогенный характер проб определяется на основе индикаторных соотношений ПАУ. Показано, что они эффективны в разной степени для рассмотренных объектов и в ряде случаев не позволяют достаточно достоверно устанавливать происхождение ПАУ в компонентах окружающей среды.

Полициклические ароматические углеводороды (пау), пирогенный, сжигание, уголь, индикаторные соотношения

Короткий адрес: https://sciup.org/147226882

IDR: 147226882 | УДК: 551.576.1

Текст научной статьи Индикаторные соотношения концентраций полициклических ароматических углеводородов в объектах сжигания угольного топлива и биомассы

Введение. Среди значительного спектра углеводородных соединений полициклические ароматические углеводороды являются довольно специфическим классом. Характерная особенность структуры молекул ПАУ - наличие нескольких кольцевых структур, в том числе, как минимум одного бензольного кольца. Это определяет основные химические и термодинамические свойства ПАУ, включая их крайне низкую растворимость (высокую гидрофобность), а также значительную стойкость в окружающей среде.

Происхождение ПАУ может быть как естественным, так и техногенным. Для промышленных целей некоторые полиарены получают преимущественно из нефти и каменноугольной смолы Часть ПАУ образуются при низкотемпературных процессах (петрогенные ПАУ), другие формируются при высоких температурах (пирогенные). Отметим, что пирогенные и петрогенные ПАУ могут формироваться и в естественных, и в техногенных процессах. Так,

пирогенные «естественные» ПАУ могут образовываться в ходе природных пожаров и вулканической активности, а техногенные - при сжигании различных материалов (например, процессы сжигания топлива, производство алюминия и др) Петрогенные естественные источники ПАУ -нефтепроявления. грязевые вулканы и др., а техногенные - процессы нефтяных загрязнений при нарушении технических объектов. При этом чаще всего определенным объектам соответствуют свои почти уникальные наборы ПАУ.

Специфичным для ПАУ является наличие изомеров: соединения с одинаковой молекулярной массой могут иметь различную структуру молекул, которые характеризуются различными химическими и физико-химическими свойствами. При этом часть изомеров условно рассматриваются как «кинетические» (химически более активные), а другие - как термодинамические (менее химически активные).

Установление источников ПАУ в тех или иных объектах может основываться на определении наиболее характерных для них индивидуальных ПАУ (например, перилен считается «свидетельством»

природного загрязнения), либо на анализе наборов ПАУ (табл. 1).

Преобладающие ПАУ как маркеры антропогенных источников [5]

Таблица 1

|

№ |

Источники |

ПАУ-маркеры |

|

1 |

Сжигание угля |

Фенантрен, флуорантен, пирен |

|

2 |

Производство кокса |

Антрацен, фенантрен, бенз(а)пирен |

|

7 |

Автомобили на диз .топливе |

Флуорантен и пирен с высокой долей бенз(Ь (флуорантена и бенз( к (флуорантена |

|

3 |

Сжигание отходов |

Пирен, фенантрен, флуорантен |

|

5 |

Промышленность - сжигание нефти |

Флуорантен, пирен, хризен |

|

6 |

Бензиновые двигатели |

Бенз(й1тПпирилен, индено(123-с<1)пирен и коронен |

|

4 |

Сжигание древесины |

Бенз(а)пирен и флуорантен |

Анализ индикаторных соотношений ПАУ - один из наиболее часто используемых способов установления источников ПАУ. На практике применяются различные соотношения, которые для тех или иных объектов характеризуются разной степенью точности. В частности, наши исследования [3] показали вероятность значительных ошибок в определении источников ПАУ для нефтесодержащих проб. В связи с этим, в настоящей статье предпринята попытка анализа эффективности индикаторных соотношений ПАУ в заведомо различных пирогенных (образованных в результате сжигания) соединений.

Объекты и методы

Уголь рассматривается как смесь комплекса поликонденсированных ароматических бензольных ядер с минимальным содержанием водорода. При сжигании эти соединения разлагаются, однако условия сжигания могут быть различными, что приводит к образованию разных наборов ПАУ в зависимости от исходных субстанций. При низкотемпературном сжигании и недостатке кислорода образуются ацетилен и алифатические фрагменты углеводородов. В дальнейшем происходит полимеризация ацетилена в бутадиен, а затем формируется ядро ароматического углеводорода. Вследствие его присоединения к существующим ароматическим ядрам возникает ПАУ, например Ру Из него с добавлением еще одной молекулы бутадиена выделяется наиболее известный канцероген ВаР При высокотемпературном сжигании и обильном поступлении кислорода образуется меньшее количество ПАУ; практически весь углерод сгорает, превращаясь в оксид углерода.

При неполном сгорании возникают частички углерода - сажа. Образующиеся ПАУ активно адсорбируются на поверхности частичек сажи и дыма, вместе с ними попадают в окружающую нас среду. Таким образом, сжигание угля является мощным источником ансамбля разнообразных ПАУ, поэтому в предлагаемой статье предпринята попытка по возможности охватить существующие технологии сжигания угля и продукты пиролиза.

В качестве объектов анализа рассматривались пробы следующих материалов, содержащих фенантрен (Phen), антрацен (Ап), флуорантен (Flu), пирен (Ру), хризен (Chr), бенз(а)антрацен (ВаА), 3,4- бенпирен (ВаР), индено( 1,2,3-сс1)пирен (IP), бенз(§1й)перилен (Bghi).

1 Водоутольное топливо из антрацита (Вьетнам, по [ ]) и шламы углей Кузнецкого угольного бассейна [1]. Технологии, основанные на сжигании водоутольного топлива. - одно из перспективных направлений развития угольной энергетики. Количество образующихся продуктов горения несравнимо меньше по сравнению с традиционными выбросами угольных ТЭС Кроме этого, увеличивается теплотворная способность топлива. Однако и в этом случае образуются ПАУ, количество которых значительно снижается, но зависит от химического состава исходных углей.

-

2. Чугунно - и сталеплавильное производство, включающее производство кокса, Бенкси (КНР): зольный остаток, отвал хранения продуктов коксования, летучая зола, оседающая на электрофильтре, а также чугунно - и сталеплавильное производство в провинции Шандунь (КНР), где применяются коксование смеси необогащенных углей [6].

-

3. Различные фракции летучей золы угольной ТЭС (КНР): фракции более 150 мкм, 125-150 мкм, 90-125 мкм, 63-90 мкм и менее 63 мкм. Учитывая различную «емкость» частиц различного диаметра относительно ПАУ, эти объекты представляют особый интерес [7].

-

4 Продукты низкотемпературного сжигания различных видов биомассы -преимущественно березовые дрова, дающие максимальный выход ПАУ по сравнению с другими породами леса (Беларусь, по [2]).

-

5. Продукты сжигания угля в различных массовых соотношениях с добавками меж и оксида меди при различных температурах [10] В печати неоднократно появлялись данные о возможности повышения эффективности сжигания угольного топлива за счет использования минеральных добавок. Один из вариантов - добавление меж и оксида меж. Это не массово распространенная технология, а скорее эксперимент: исследовалось влияние условий сжигания угля в присутствии меди на образование ПАУ Было показано, что добавление меж приводит к более активному формированию ПАУ при высоких температурах, особенно многокольцевых. Еще большее количество ПАУ образуется при добавлении оксида меди. Максимальные количества ПАУ

-

6. Зола при мокром золоудалении и подстилающие породы на золоотвале Витебской ТЭЦ (Беларусь, по [4]). Учитывая возможность миграции веществ непосредственно от золы, через защитный слой (концентрации металлов на многих объектах отчетливо указывают на эти процессы), в подстилающие породы, а также контакт золы с условиями окружающей среды, можно ожидать изменения соотношений концентраций ПАУ.

-

7. Летучие золы при сжигании 2 сортов угля (южноафриканский и колумбийский) [9].

-

8. Газовая фаза и летучая зола ТЭС в Испании с воздействием электромагнитного излучения (как одна из технологий очистки отходящих газов) и без него [8].

образуются при температурах около 700 - 800" С. Не останавливаясь на особенностях химических реакций, в этих случаях и перспективах приращения эффективности топлива, оценим лишь вариации концентраций ПАУ и применимость индикаторных соотношений на их основе.

Всего исследуемая выборка состояла из 51 представителя, которые кластеризуются по ансамблю из 9 ПАУ в несколько иерархических групп с достаточно тесными внутригрупповыми связями. Применялось несколько методов классификаций, но за основу был принят кластер-анализ.

Для рассмотренных проб, прежде всего, был проведен корреляционный анализ, позволивший установить связи внутри рассмотренной группы ПАУ Затем были применены методы многомерного анализа данных - кластерный анализ (с применением Евклидовых метрик связи, метода Варда для связывания объектов) и компонентный анализ (метод главных компонент).

После получения представлений о взаимосвязи между индивидуальными соединениями ПАУ был проведен расчет наиболее популярных индикаторных соотношений, позволяющих установить источник ПАУ в объектах. Традиционно в различных областях исследований применяются следующие виды индикаторных отношений (табл. 2).

Таблица 2

Индикаторы природы ПАУ для различных сред1

|

Значение для петрогенных ПАУ |

Значение для пирогенных ПАУ |

|

Фенантрен/ антрацен (Ph/Ан) |

|

|

Ph/An> 10 |

Р11/А1К10 Ph/An ~ 3 при горении дерева и угля |

|

Антрацен/(сммма изомеров массой 178), An/(Ph + Ап) или Ап/178 |

|

|

AiV( Ph + Ан) > ОДО ^ дизельное масло» сланцевое масло» уголь и некоторые образцы сырой нефти |

An/( Ph + Ап) <0,10 => лигнит, выбросы дизельного топлива и мазута |

|

Флуорантен/ мирен, Flu/Pv |

|

|

FV Ру > 1 FVPy<0,4 |

|

|

Флуорантен/ (флуорантен + мирен), FV (Fl + Pv) |

|

|

Fl/ (Fl + Ру) < 050 ^ большинство НП и продуктов их сгорания |

Fl/ (F1 + Ру) > 0,50 ^ сжигание керосина и травы, большинства углей и древесины; креозот |

|

Бенз(а)антрацен / (бенз(а)антрацен + хризен (трифенилен), ВаА228 |

|

|

ВаА/228 <0,20 [7,15-17] |

ВаА/228 > 0,50 ПАУ - продукт сжигания ВаА/228 > 0,35 |

|

Индено(1,2,3-сфмирен/ индено (1,2 З-сФ/шрен + бенз(^Ы)перилен, IP/ (IP + Bghi) |

|

|

IP/(IP + Bghi) <=0,20 [7,15-17] |

|

|

Сумма пирена и флуорантена к сумме хризена и фенантрена (Pv + Flu)/(Chr + Ph) |

|

|

<0,5 |

>0,5 |

* Примечание: по материалам Ровинского и др. (1987), Sakari М. (2012), YunkerM.B. et al (2002)

Результаты и обсуждение. Корреляционный анализ концентраций индивидуальных ПАУ, несмотря на различные химические составы и происхождение сжигаемых материалов, технологии сжигания и вид продуктов сгорания, позволил выявить весьма высокие связи между' ними (от 0,62 до 0,98; все - положительные):

-

1) Phen наиболее тесно связан с Flu. An, Chr. ВаА и Ап (отметим, что связь с собственным изомером оказалась на четвертом месте);

-

2) Ап наиболее тесно по сравнению со всем набором рассмотренных ПАУ связан с С hr. Flu, ВаА, Вglii и Ру;

-

3) Flu максимально тесно связан с Chr. Ру ВаА. хотя все связи оказались не слабее 0.85;

-

4) Chr наиболее близок к Flu, ВаА, Ру, а также с остальными ПАУ сила связи не ниже 0,84;

-

5) Ру связан с прочим и ПАУ с коэффициентами от 0,77 до 0.98. при этом максимально выражена связь с Flu, ВаР. Bglii и чуть слабее - Chr. IP;

-

6) к ВаР наиболее близки Bglii, IP, Ру;

-

7) ВаА максимально тесно связан с Flu. Chr и Ру;

-

8) для IP связи с некоторыми ПАУ наименее выражены (Phen и AN - 0.62 и 0.71 соответственно), хотя и здесь есть очень близкие соединения с силой связи 0.98 (ВаР) и 0.95 (Ру);

-

3.4- бензпирен ---------

- индено(123-сФ)пирен ---------

0123456789 10

Bghi наиболее тесно скоррелирован с Ру, ВаР. 1р. Flu. Chr.

Несмотря на генетическое разнообразие выборки, четкого соответствия с теоретическими представлениями (табл.1) корреляционный анализ не выявил, поэтому был применен аппарат многомерных классификаций с целью выявления сходства и различий между признаками и объектами, а также аномалий по группе признаков. Кроме того, были проанализированы индикаторные соотношения (табл. 2) на предмет их возможности применения в качестве классификационных оснований. Связи между исследуемым пулом ПАУ наиболее наглядно демонстрируются на дендрограмме (рис. 1).

Диаграмма концентраций 9 ПА/ епробахпродукгоеокигания угля Метод Варда, Е вкпидова метрика фенантрен -------------------------- антрацен ---------------------------

Флуорантен ------- хризен ----------------------------- бенз(а}антрацен ----------- пирен ------- бенз(дЬ|}перилен -------

Расстояние

Рис. 1. Дендрограмма концентраций ПАУ в продуктах сжигания угля

На дендрограмме весьма отчетливо выделяются группы ПАУ преимущественно соответствующие молекулярным массам соединений: легкие 3-кольцевые (Phen и Ап), более тяжелые 4-кольцевые ВаА, Chr и Flu. а также наиболее тяжелые многокольцевые соединения, к которым примкнул Ру. Попадание Ру в группу тяжелых ПАУ обусловлено его молекулярной структурой и соответствующим комплексом физико-химических свойств. определяющих поведение при высокотемпературных процессах.

Расчеты методами факторного анализа с применением операций вращения также указали на весьма тесную взаимосвязь между признаками. Практически вес они с высокими факторными нагрузками оказались на первом факторе, который вобрал в себя 88% обшей дисперсии. Этот факт позволяет констатировать важный вывод о том. что несмотря на. казалось бы. различные технологии сжигания и исходные субстанции (марки углей и продукты их сгорания) из исследуемых ПАУ формируются преимущественно одинаковые пулы.

Расчеты факторных нагрузок с варимаксным вращением соотношений дали принципиально другие интерпретируемые результаты (табл. 3).

Таблица 3

Результаты компонентного анализа пирогенных объектов: факторные нагрузки

|

Factor 1 |

Factor 2 |

Factor 3 |

Factor 4 |

|

|

Phen/ Ап |

0.06 |

-0.03 |

-0,93 |

0.13 |

|

Flu / Ру |

-0.18 |

0,84 |

-0.08 |

0.04 |

|

Ап /( Ап + Phen) |

-0,71 |

0.10 |

0.25 |

-0.07 |

|

Flu /(Flu + Ру) |

0.30 |

0,68 |

0,35 |

0.15 |

|

(Ру + Flu) / (Chr + Phen) |

0,73 |

-0.14 |

0.22 |

0.39 |

|

ВаА / ВаА + Chr) |

-0,65 |

-0.29 |

0.20 |

0.41 |

|

IP /IP + Bghi |

-0.08 |

-O.I2 |

0.17 |

-0,90 |

|

Expl.Var |

1.60 |

1.31 |

1.18 |

1.17 |

|

Prp.Totl |

0.23 |

0.19 |

0.17 |

0.17 |

-

* Курсивом выделены значимые нагрузки

Высокие нагрузки в 1-ом факторе дали соотношения An/(An+Phen). (Py+Flu)/(Clir+Phen), а также BaA/(BaA+Clir), что свидетельствует о, их индикаторной общности при распознавании ■загрязнителей пирогенного генезиса. Второй фактор указывает на общность соотношений Flu/Py и Flu/(Flu+Py), что вполне закономерно для горения углеводородов практически любого генезиса. Индивидуальность отношения Phen/An обусловлена соотношением термодинамического изомера к кинетическому, хотя в практике применения соотношений применяют чаще кинетические к термодинамическим изомерам. Для пирогенных источников, судя по табл. 2, характерно резкое снижение термодинамических изомеров во всех молекулярных группах и особенно для Flu. Наконец 4 фактор индивидуализирован соотношением 1Р/ (IP+Bghi) - тяжелых многокольчатых изомеров, которые с теоретических позиций трудно поддаются естественному разложению. Термодинамические оценки указывают на большую устойчивость структур ангулярной последовательности с угловым расположением бензольных колец по сравнению с линейно расположенными цепочками колец. Таким образом, факторный анализ соотношений изомеров ПАУ достаточно объективно подразделил их с учетом индивидуальных молекулярных особенностей (кинетические и термодинамические). Из этого следует правомерность применения соотношений к анализу продуктов пиролиза.

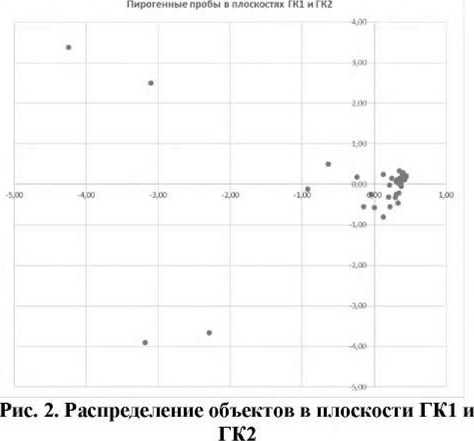

Анализ распределения объектов-векторов (метод главных компонент; процедура вращения факторных осей не применялась) в плоскостях первых компонент указывает на достаточно компактное распределение объектов. Примененный метод достаточно эффективен при выявлении однородных объектов по комплексу признаков и выявления аномальностей. При столь тесной корреляции признаков такое сгущение большинства объектов в единую группировку не удивительно. Аномальными объектами, резко отстоящими от общего облака точек, стали пробы продуктов преимущественно низкотемпературного сжигания древесины, а также пробы дыма и осадка на дне электрофильтра для очистки отходящих газов на коксовом производстве (рис. 2).

Интерпретировать данное распределение в целях классификации довольно сложно: основной массив точек крайне близок друг другу. Применение процедур вращения факторных осей не позволяет сделать картину более четкой. В связи с этим в дальнейшем используется классификация, методом кластер - анализа.

Отметим, что применение аналогичных операций для объектов- векторов соотношений изомеров при такой факторной структуре (табл. 3) с достаточно равномерным распределением общей дисперсии по факторным осям дало еще худшие результаты. Все объекты со значительными вариациями расположились вдоль первой компоненты, а при использовании процедуры вращения не обнаружено значимой склонности объектов к группировкам.

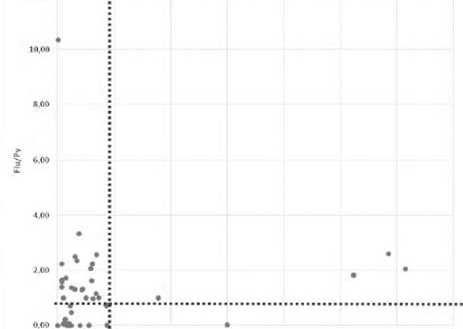

Пробы в координатах Phen/An и Flu/Py

ОЛЮ 1» ОО 20ЛЮ Ю.оо -10.00 МЦХ> Ы).«0 /0.00

Phen/An

Рис. 3. Распределение анализируемых объект ов в плоскости индикаторных соотношений Phen/An и

Flu/Py

Идентификация пирогенного происхождения ПАУ на основе анализа индикаторных соотношений, приведенных в табл. 2. - принципиально важная задача при установлении источников загрязнения окружающей среды и деградации различных групп ПАУ в средах. Для всех анализируемых объектов (полная выборка) был рассчитан набор индикаторных соотношений. которые в результате имели следующую «эффективность» (соответствие традиционно принятым критическим значениям):

-

• Phen/An - соотношение соответствует установленным для пирогенных проб значениям в 863% случаев.

-

• Flu/Py - 49%;

-

• An/(An+Phen) 25.5%;

-

• Flu/ (Flu + Ру) - 56.9%;

-

• (Py+Flu)/ (Chn-Phen) - 82.4%;

-

• ВаАУ(ВаА + Chr) - 11.8%;

-

• Ip/(IP+Bghi) - 68.6%.

Таким образом, в целом для рассмотренных проб наиболее эффективным индикаторным соотношением является Phen/An. Менее всего надежны ВаА/(ВаА + Chr) и An/(An+Phen). Наиболее наглядно это можно продемонстрировать диаграммой распределения объектов в осях коэффициентов Phen/An и Flu/Py (рис. 3). Отметим, что некоторые из индикаторных соотношений не были вынесены на диаграмму в связи с экстремальными значениями во избежание «смятия» облака точек и получения нечитаемой картины.

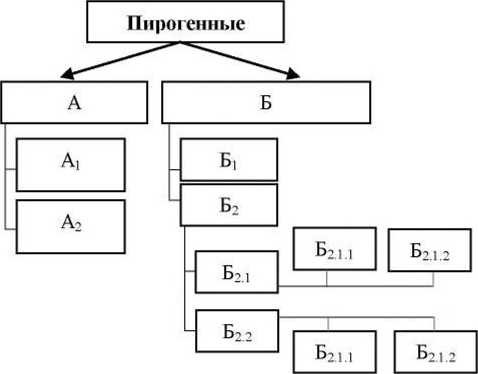

Следующий шаг - анализ взаимосвязи рассмотренных объектов. Выбор этого метода обусловлен возможностями построения иерархических классификаций с последующими расчетами параметров внутри классов. В нашем случае класс принимается внеранговой единицей, содержащей более 2 объектов. Объективность деления до необходимых уровней (кроме вышесказанного) определяется возможностью интерпретации полученных классов (группировок точек) и логикой классификаций. Результаты кластерного анализа (метод Варда), представленные на рис. 4, свидетельствуют о явно выраженном влиянии условий сжигания на образование того или иного специфического набора ПАУ. Влияние на состав комплекса ПАУ оказывают как температура горения, так и состав добавок. В целом рассмотренные объекты можно разделить на следующие группы и подгруппы.

Характеристики выделенных групп представлены далее в табл. 3. В целом можно отметить объединений в группах объектов за счет суммарного количества ПАУ в них и набора доминирующих ПАУ. Различия обусловлены характером сжигаемых материалов, условиями горения, добавлением

«сторонних» компонентов, характером продуктов сгорания (зола на дне фильтра и летучая зола различаются между собой: различны и отдельные фракции зол, выделенные по размеру частиц). Так. объекты класса А с максимальным содержанием ПАУ, образовали подклассы объектов, сформировавшихся при разных температурах сгорания, хотя по структуре набору ПАУ объекты класса А в целом близки к некоторым группировкам в классе Б.

Рис. 4. Группировки объектов по результатам кластерного анализа

При анализе их эффективности для отдельных классов и подклассов картина меняется, иногда очень значительно (табл. 4). Поэтому' с помощью данной таблицы удается квалифицированно подобрать нужное соотношение ПАУ в зависимости от технологий сжигания углей и идентифицировать загрязнения природных сред продуктами пиролиза.

Таблица 4

Характеристика группировок пирогенных проб с учетом эффективности индикаторных соотношений

ПАУ и преобладания ПАУ в пробах

|

№ |

Характеристика класса и объектов |

Ецау и ПАУ-доминанты |

Индикаторные соотношения /е скобках - % эффективности) |

||||||

|

Phen/ An |

Flu' Py |

An/ (An+Phen) |

Flu (Flu+Py) |

Py+Flu/ Ch+Phen |

BaA (BaA+Chr) |

IP IPIlghi |

|||

|

А |

ПАУ на частицах сажи лшкеилшльные НПА У'. Преобладание тяжелых изомеров |

4478.6 (Flu. Phen. Ру) |

5,35 (100%) |

1.82 (50%) |

0,16(0%) |

0.63 (100%) |

2.19 (100%) |

0.60 (50%) |

0,59 (100%) |

|

А) |

ПАУ на частицах до электрофильтра и на его дне(коксовое производство) |

48.34.8 (Phen. Flu. BaA) |

4,35 (100%) |

1.31 (100%) |

0.19(0%) |

0.57 (100%) |

2.44 (100%) |

0,58 (0%) |

0,66 (100%) |

|

Аг |

ПАУ на летучей золе при низкотемпературном сгорании |

4122.5 (Flu. Ру, IP) |

6.34 (100%) |

2.32 (0%) |

0.14(0%) |

0.70 (100%) |

1,93 (100%) |

0,61 (0%) |

0.51 (100%) |

|

Б |

ПАУ с разнообразными условиями сжигания; содержания ПАУ более низкое. Преобладание относительно легких ПАУ |

189.4 (Phen. Flu. Py) |

7Z04 (85,1%) |

40.03 (63,8%) |

0.30 (27,7%) |

0.43 (57,5%) |

2.94 (91,5%) |

0.56 (12,8%) |

0,64 (66,0%) |

|

Б, |

Дно электрофильтров, хранилище пепла с электростатического осадителя, отвал продуктов коксования. Максимальные 2ПАУ в |

841.0 (Flu. Py, BaA) |

1.05 (100%) |

1,48 (40%) |

0,53 (0%) |

0.60 (100%) |

1.61 (100%) |

0,52 (0%) |

0.62 (100%) |

|

№ |

Характеристика класса и объектов |

--ПАУ И ПАУ-доминанты |

Индикаторные соот ношения to скобках - % эффективности) |

||||||

|

Phen/ An |

Ни/ Ру |

Ап/ (An+Phen) |

Ни (Hu+Pv) |

Ру+Ни/ CMPIkti |

ВаА (BaA+Chr) |

IP+Bghi |

|||

|

классе |

|||||||||

|

Б, |

Низкие ШАУ Разнообразный класс объектов и технологий сжигания |

112.4 (Phen. Пи. Ру) |

80.49 (83,3%) |

44.62 (66,7%) |

0.28 (31,0%) |

0.41 (52.4%) |

3.10 (78,6%) |

0.56 (14,3%) |

0.64 (61,9%) |

|

Б1 1 |

Водоутольное топливо; летучая зола сжигания угля на ТЭС (СИР); сжигание угля с добавками Си и СиО, зола Витебской ТЭС |

.33.45 (Ру-, ВаА, Phen) |

121.80 (833%) |

0.50 (95,8%) |

0.24 (41,7%) |

0.25 (20,8%) |

3.76 (79,2%) |

0.61 (4,2%) |

0,66 (50%) |

|

Sz 1.1 |

Невысокие ШАУ Водоугольное топливо; летучая зола ТЭС, уголь Датонг (температуры 800-1200. добавки Си 50:1 и 200:1. СиО) |

48.4 (Ру, ВаА. Behi. Phen. ' Flu) |

233.11 (833%) |

0.51 (100%) |

0.21 (66,7%) |

0.29 (16.7%) |

5.88 (91,7%) |

0.62 (0%) |

0.48 (25,0%) |

|

Б, 1.2 |

Минимальные ШАУ Сжигания угля Датонг с добавками Си (100:1. и СиО (температуры 600-700), пыль коксохи ми ческого производства, зола и подстилающие породы отвала Витебской ТЭЦ |

18.5 (Итеп, ВаА Ру, ВаР) |

10.50 (833%) |

0.49 (91,7%) |

0.27 (16,7%) |

0.22 (25.0%) |

1.65 (66,7%) |

0.59 (8.3%) |

0,84 (75,0%) |

|

б2 2 |

Преобладание легких ПАУ до 4 колец, относительно более значительная сумма ПАУ: продукты коксования; низкотемпературное горение, высокотемпературное сжигание угля с добавками Си и СиО. летучая зола южноколумбийского угля |

217.7 (Phen, Пи, Ру. Ап, ВаА Chr) |

25.40 (83,3%) |

103.45 (72,2%) |

0.33 (16,7%) |

0.62 (833%) |

2.22 (77,8%) |

0.50 (27,8%) |

0.62 (77,8%) |

|

Б, а |

Максимальная в классе ШАУ. Выражено преобладание Phen. Отвал продуктов коксования, низкотемпературное горение растительности, газовая фаза и зола ТЭС (Испания) |

303.9 (Phen) |

48.98 (66,7%) |

3,20 (88,9%) |

0.17 (33,3%) |

0.69 (100%) |

3.30 (100%) |

0.46 (33,3%) |

0.58 (66,7%) |

|

Бг 22 |

Относительно высокая ШАУ. Преобладают лепоте ПАУ Дно электрофильтра на коксохимическом и металлурга ческом производстве; высокотемпературное сжигание угля с добавками Си и СиО. летучая зола южноколумбийского угля |

131.6 (Flu. Chr. An) |

1,82 (100%) |

203.71 (44.4%) |

0.49 (0%) |

0.55 (66,7%) |

1.14 (55,6%) |

0.53 (11,1%) |

0,65 (88,9%) |

Как показано в таблице, соотношение Phen/An «работает» практически для всех пирогенных проб. Соотношение (Py+Flu)/ (Ch+Phen) эффективно в более чем 55% случаев для всех проб; исключение -пробы со дна электрофильтра и отдельные продукты сжигания угля с добавками Си и СиО. а также летучей золы южноколумбийского угля. Очевидно, «аномалия» объясняется неполнотой сгорания исходных материалов (об этом свидетельствуют относительно более высокие значения суммарных концентраций ПАУ), а также их исходным составом.

Эффективность коэффициента IP/IP+Bglii подтверждения практически для всех условий сжигания и сжигаемых продуктов за исключением: продуктов горения водоугольного топлива; летучей золы ТЭС при сжигании угля с температурой 800-1200° и добавками Си 50:1 и 200:1. СиО. Данные условия, очевидно, приводят к максимально полному сгоранию исходного материала даже с многокольцевой структурой ПАУ. В результате пиролиза образуется минимальное количество все продуктов сгорания, включая ПАУ.

Соотношения на основе концентраций Flu и Ри демонстрируют переменно более и менее высокую эффективность для рассмотренных проб. Соотношения Ап/Phen. ВаА/ (BaA+Chr) в целом малоэффективны. При этом сами ПАУ An, Phen. ВаА. Chr попадают в ряде групп в число доминантов. то есть при столь высоких их концентрациях ошибки в вычислении соотношений минимизируются; индикаторные соотношения должны были бы четко «высвечивать» природу ПАУ

Заключение

Использование индикаторных соотношений ПАУ позволяет с различной степенью достоверности идентифицировать продукты пиролиза от сгорания углей, однако эффективность метода при использовании разных соотношений различна. Максимальная точность в разделении пирогенных ПАУ достигается при использовании индикаторного соотношения Phen/An, которое точно позволяет определить пирогенный характер объекта при различных технологиях сжигания и типах продуктов пиролиза - это подтверждается кластеризацией ПАУ. В отдельных случаях, например. при низкотемпературном сжигании проявляют информативность индикаторы, основанные на концентрациях Flu и Ру

Несмотря на эффективность отдельных соотношений, широко используемые в зарубежных исследованиях граничные значения индикаторных соотношений ПАУ не могут автоматически переноситься на все условия окружающей среды и все виды сред. Требуется существенная корректировка их использования в зависимости от исследуемых материалов и технологий сжигания, степени метаморфизации продуктов пиролиза в средах.

Многообразие условий сжигания и присадок (медь и оксид меди, сжигание с водой и т.д.) в значительной мере изменяет выход ПАУ в продуктах пиролиза. В связи с этим кроме расширения списка контролируемых ПАУ в аналитических определениях требуется применение комплекса индикаторов и обоснование их выбора. Применение незначительного количеств веществ-индикаторов загрязнения, как и использование небольшого круга индикаторных соотношений снижает эффективность диагностики загрязнений. Так, бенз(а)приен (зачастую единственный контролируемый ПАУ, поскольку существует ошибочная уверенность в его репрезентативности) не всегда в достаточной степени полно отражает поведение всего комплекса ПАУ.

Для слабо загрязненных продуктами пиролиза территорий соотношения из табл. 2 не всегда должны применяться строго; необходима их «настройка» (поиск критических значений, которые будут четко разграничивать пирогенные и петрогенноые загрязнения). Это обусловлено, с одной стороны, противодействием природных сред загрязнению даже при лесных и степных пожарах, а с другой стороны -тем, что при малых концентрациях ПАУ увеличивается ошибка в пробоподготовке и аналитических определениях. Недоучет многих изомеров зависит от методов экстракции и вида анализа, а дополнительное концентрирование и снижение отдельных изомеров неправильным (длительным) хранением и пробоотбором.

Список литературы Индикаторные соотношения концентраций полициклических ароматических углеводородов в объектах сжигания угольного топлива и биомассы

- Журавлева Н.В., Мурко В.И., Федяев В.И., и др. Вихревая технология сжигания суспензионного водоугольного топлива экологические аспекты //Экология и промышленность России. - 2009. - №. 1. - С. 6-9.

- Какарека С.В., Кухарчик Т.И., Хомич В.С. Стойкие органические загрязнители: Источники и оценка выбросов. Минск: РУП Минсктиппроект, 2003. - 219 с.

- Хаустов А.П., Редина М.М. Геохимические маркеры на основе соотношений концентраций ПАУ в нефти и нефтезагрязненных объектах// Геохимия, 2017, № 1, с. 57-67.

- Хомич В. С. и др. Золоотвалы ТЭЦ как потенциальные источники загрязнения окружающей среды //Природопользование: сб. науч. тр. - 2012. - С. 124.

- Asif M. Geochemical applications of polycyclic aromatic hydrocarbons in crude oils and sediments from Pakistan: дис. - UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY LAHORE-PAKISTAN, 2010.

- Kong S. et al. Characterization of PAHs within PM10 fraction for ashes from coke production, iron smelt, heating station and power plant stacks in Liaoning Province, China //Atmospheric Environment. - 2011. - Т. 45. - №. 23. - С. 3777-3785.

- Li H., Liu G., Cao Y. Content and distribution of trace elements and polycyclic aromatic hydrocarbons in fly ash from a coal-fired CHP plant //Aerosol Air Qual Res. - 2014. - Т. 14. - №. 4. - С. 1179-88.

- Mastral A. M. How EB radiation could affect the mechanism of PAH formation. - 2009. - №. INIS-XA-09N0647.

- POPs in Israeli coal ash. - URL: http://www.coal-ash.co.il/research/Ruud_meij_2006_full_Eng.pdf

- Yan J. et al. Performance of PAHs emission from bituminous coal combustion //Journal of Zhejiang University-SCIENCE A. - 2004. - Т. 5. - №. 12. - С. 1554-1564.