Индикаторы эффекта при оценке воздействия на организм человека нитратов и N-нитрозодиметиламина при поступлении с питьевой водой

Автор: Нурисламова Т.В., Синицына О.О., Мальцева О.А.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 3 (23), 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты сравнительной оценки содержания N-нитрозодиметиламина (N-НДМА) в пробах крови групп детей, потребляющих питьевую воду с повышенным содержанием нитратов и N-НДМА, относительно группы детей, которые использовали для питьевых целей воду, соответствующую гигиеническим нормативам. Установлены достоверные различия (р3) и сравнения (0,003 ± 0,0006 мг/дм3). Установлена активизация процессов свободнорадикального окисления у детей группы наблюдения, подвергающихся экспозиции N-НДМА. Доказано повышение (в 1,6 раза) содержания гидроперекиси липидов в сыворотке крови детей группы наблюдения относительно детей группы сравнения. При наличии в крови N-НДМА у детей группы наблюдения риск повреждения клеточных мембран увеличивается в 1,73 раза. Оценка состояния антиоксидантной защиты выявила снижение активности глутатион-S-трансферазы, уровня витамина В12 и увеличение уровня глутатионпероксидазы у детей группы наблюдения относительно группы сравнения в 1,2-1,7 раза (р = 0,000-0,030)...

Нитраты, n-нитрозодиметиламин, питьевая вода, индикатор экспозиции, индикатор эффекта, отношение шансов, специфическая сенсибилизация

Короткий адрес: https://sciup.org/142215906

IDR: 142215906 | УДК: 13.32 | DOI: 10.21668/health.risk/2018.3.08

Текст научной статьи Индикаторы эффекта при оценке воздействия на организм человека нитратов и N-нитрозодиметиламина при поступлении с питьевой водой

Среди химических факторов, формирующих риски для здоровья населения Российской Федерации вследствие загрязнения воды источников питьевого водоснабжения, особое значение имеют неор- ганические соединения. Так, опасность потребления воды с высоким содержанием нитратов, содержание которых стремится к постоянному увеличению1 [1], заключается в том, что из них при попадании в ор- ганизм в результате эндогенного синтеза образуются высокотоксичные N-нитрозоамины2 [2]. Питьевая вода является одним из основных источников поступления N-нитрозоаминов в организм человека3.

Выявление связи между воздействием загрязнений питьевой воды и последующим биологическим эффектом является важным аспектом гигиенической оценки [3–5]. Для индикации эффектов вредного воздействия химических факторов питьевой воды на здоровье человека применяются эпидемиологические, инструментальные (лабораторные) и клинические методы, позволяющие оценить экспозицию химических факторов. Одним из основных инструментов для выявления устойчивых причинно-следственных связей нарушений состояния здоровья с воздействием внешнесредовых химических факторов является установление биомаркеров эффекта [6]. Патогенетические механизмы негативного воздействия азотсодержащих веществ (нитратов и нитрозоаминов), поступающих с питьевой водой, до настоящего времени остаются одной из нерешенных задач современной гигиены и экологии человека.

Цель исследования – обоснование индикаторов негативных эффектов у детей в условиях хронической экспозиции нитратами и N-нитрозодиметиламином (N-НДМА), которые поступают в организм с питьевой водой, на основании моделирования и оценки зависимости «индикатор экспозиции – индикатор эффекта».

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели использован комплекс санитарногигиенических, эпидемиологических, статистических методов. Гигиеническая оценка качества питьевой воды на исследуемых территориях проведена по материалам мониторинговых наблюдений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и по данным исследований ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения». Оценку результатов исследований проб воды на содержание нитратов4

и N-НДМА5 на территории наблюдения и сравнения выполняли по отношению к предельно допустимой концентрации в соответствии с ГН 2.1.5.1315-036.

Для обоснования индикаторов эффекта выполнено углубленное обследование двух групп детей, проживающих в одном регионе с одинаковой социально-экономической и геохимической характеристикой: в группу наблюдения вошли дети, подвергшиеся экспозиции нитратами и N-НДМА с питьевой водой; в группу сравнения – дети, находившиеся вне экспозиции. Обследование детей выполнено в соответствии с обязательным соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации 1975 г. с дополнениями 1983 г.

Исследования биологических сред детей включали определение N-НДМА в крови, а нитратов – в моче. В качестве критериев оценки содержания нитратов в моче и N-НДМА в крови использовали показатели группы сравнения. Углубленным обследованием охвачено 153 ребенка из детских организованных коллективов в возрасте 4–10 лет (девочек – 53 %, мальчиков – 47 %), проживающих на территориях с повышенным содержанием нитратов в питьевой воде – до 1,2 ПДК (66,9 ± 12,92 мг/дм3, группа наблюдения). Для проведения сравнительного анализа обследована группа детей в количестве 100 человек аналогичного возраста (группа сравнения), потребляющих питьевую воду, в которой отсутствуют превышения нормативов по этому показателю – в среднем 0,2 ПДК (10,9 ± 2,7 мг/дм3).

Анализ образцов крови выполняли методом капиллярной газовой хроматографии на газовом хроматографе с применением специфического к N-нитрозоаминам термоионного детектора и аналитической колонки серии DB-624-30m x 0,32mm x 1,8«.m [7]. При подготовке образцов крови использовали автоматическую систему твердофазной экстракции (ТФЭ) для концентрирования и выделения аналита (N-НДМА) из матрицы биосреды [8, 9]. Исследования образцов мочи на содержание нитратов выполняли с применением системы капиллярного электрофореза7.

Результатом хронического поступления в организм нитратов и N-НДМА с питьевой водой является повышенная концентрация N-НДМА в крови. Для критериальной оценки эффектов выполнены углубленные исследования и оценка ответных реакций организма: отклонений биохимических и иммунологических показателей. Лабораторные исследования биологических сред детского населения включали следующие показатели:

-

1. Биохимические исследования (гидроперекиси липидов, супероксиддисмутаза (СОД), оксид азота в сыворотке крови; 8-гидрокси-2-деоксигуанозин в крови и моче, аланинаминотрансфераза (АЛАТ), аспартатаминотрансфераза (АСАТ), альбумин, холестерин, билирубин прямой, билирубин общий, малоновый диальдегид (МДА), АОА (антиоксидантная активность) в плазме крови, белок общий, глюкоза, креатинин, мочевина, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), кальций, фосфор, железо, отношение аполипопротеина А 1 к В 100 (Апо А 1 /Апо В 100 ); метгемоглобин в цельной крови; B 12 ).

-

2. Общеклинические исследования (эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты, лимфоциты, ретикулоциты, эозинофилы, нейтрофилы, цветной показатель).

-

3. Иммунологические исследования (IgG к нитрозоаминам, раковый антиген 199 (CA 199) и карци-ноэмбриональный антиген (КЭА) в сыворотке крови).

Иммунологические и биохимические показатели исследованы унифицированными методами в отделе иммунобиологических методов диагностики (зав. д-р мед. наук О.В. Долгих) и в отделе биохимических и цитогенетических методов диагностики (зав. д-р мед. наук М.А. Землянова) ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»8 [10–12].

Лабораторные исследования выполнены с помощью автоматического гематологического анализатора, биохимического автоматического анализатора, иммуноферментного анализатора, фотометра фотоэлектрического, цитофлуориметра проточного.

Обоснование индикаторов эффектов выполнялось по расчету критерия отношения шансов (ОR), характеризующего связь между концентрацией N-НДМА в крови и биохимическими показателями ответа. Критерием наличия связи принято условие OR>1 [13].

Установление параметров зависимости показателя отношения шансов от концентрации N-НДМА в крови осуществляли методом построения регрессионной модели в виде экспоненциальной функции OR = ea 0 -a 1 x , где OR – показатель отношения шансов; x – концентрация N-НДМА в крови, мг/дм3; а 0 , а 1 – параметры модели, определяемые методом регрессионного анализа.

Достоверность полученной модели оценивали на основе однофакторного дисперсионного анализа по критерию Фишера ( F >3,63). Различия результатов считались статистически значимыми при p ≤0,05.

Обработку информации по результатам исследований и оценку параметров моделей осуществляли с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 и специальных программных продуктов [14].

Результаты и их обсуждение. Результаты выполненных исследований по определению количественного содержания нитратов и N-НДМА в воде территории наблюдения позволили установить превышение содержания нитратов и N-НДМА в 4,7 и в 2,5 раза соответственно по отношению к группе сравнения (табл. 1).

В процессе исследований установлено, что длительная экспозиция нитратами и N-НДМА с питьевой водой формирует повышенную (в 1,5 раза) концентрацию N-НДМА в крови детей группы наблюдения относительно данных группы сравнения ( р ≤0,005). Проведенные химико-аналитические исследования позволили выявить и превышение концентрации нитратов в моче детей группы наблюдения в 1,5 раза.

Повышенные концентрации N-НДМА в крови дают обоснование индикаторов негативных эффектов организма. Следующим этапом исследований в изучении причинно-следственной зависимости стал сравнительный анализ биохимических и имму-

Таблица 1

|

Питьевая вода, мг/дм 3 ( р ≤ 0,005) |

|||

|

Концентрация нитратов |

Концентрация N-НДМА |

||

|

группа сравнения |

группа наблюдения |

группа сравнения |

группа наблюдения |

|

10,9 ± 2,7 |

66,9 ± 12,9 |

0,0065 ± 0,0013 |

0,016 ± 0,003 |

|

Биологические среды, мг/дм 3 |

|||

|

Концентрация нитратов в моче |

Концентрация N-НДМА в крови |

||

|

группа сравнения ( n =100) |

группа наблюдения ( n = 153) |

группа сравнения ( n = 100) |

группа наблюдения ( n =153) |

|

43,7 ± 8,74 |

78,3 ± 15,66 |

0,003 ± 0,0006 |

0,0045 ± 0,0009 |

8 Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике. – М.: МЕДПресс-информ, 2004. – 920 с.; Ткачук В.А. Клиническая биохимия / под ред. акад. В.А. Ткачук. – 3–е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 462 с.

Таблица 2

Сравнительный анализ биохимических и иммунологических показателей (p<0,05) обследованных детей

|

Показатель |

Группа наблюдения |

Группа сравнения |

Межгрупповое различие по средним ( p ) |

||||

|

М ± m |

частота регистрации проб с отклонением от физ. нормы, % |

М ± m |

частота регистрации проб с отклонением от физ. нормы, % |

||||

|

выше |

ниже |

выше |

ниже |

||||

|

Гидроперекиси липидов, мкмоль/дм 3 |

259,8 ± 51,3 |

68,8 |

6,2 |

163,8 ± 39,1 |

0,0 |

73,7 |

0,010 |

|

B12, пмоль/ дм 3 |

116,6 ± 12,4 |

8,3 |

75,7 |

139,0 ± 12,5 |

38,6 |

12,6 |

0,030 |

|

Глутатион-S-трансфераза, нг/мл |

103,7 ± 22,5 |

0,0 |

85,7 |

170,7 ± 28,8 |

81,0 |

9,5 |

0,000 |

|

Глутатионпероксидаза, нг/мл |

43,4 ± 3,8 |

50,0 |

25,7 |

40,2 ± 2,4 |

0,0 |

46,7 |

0,010 |

|

АСАТ, Е/дм 3 |

29,9 ± 1,5 |

50,9 |

35,7 |

27,3 ± 0,87 |

23,1 |

57,5 |

0,002 |

|

Щелочная фосфатаза, Е/дм 3 |

447,0 ± 41,4 |

50,0 |

25,0 |

382,5 ± 23,2 |

10,7 |

57,3 |

0,010 |

|

Билирубин общий, мкмоль/дм 3 |

11,4 ± 1,2 |

41,1 |

47,3 |

9,7 ± 0,7 |

22,4 |

60,8 |

0,005 |

|

IgG к N-НДМА, г/дм 3 |

0,29 ± 0,09 |

51,7 |

41,4 |

0,16 ± 0,03 |

12,1 |

67,3 |

0,010 |

|

КЭА, нг/см 3 |

1,2 ± 0,5 |

11,0 |

32,0 |

0,5 ± 0,04 |

0,0 |

30,2 |

0,010 |

|

СА-199, ед./мл |

15,3 ± 5,2 |

38,9 |

33,3 |

8,2 ± 3,5 |

3,0 |

85,1 |

0,023 |

Содержание нитратов в воде и моче, N-НДМА в крови обследованных детей

нологических показателей у детей обеих групп. Результаты представлены в табл. 2.

Известно, что об активации окислительных процессов на уровне клеточной мембраны свидетельствует повышенное содержание в плазме крови гидроперекиси липидов. Выполненные исследования показывают, что у детей группы наблюдения уровень гидроперекиси липидов в сыворотке крови (259,8 ± 51,3 мкмоль/дм3) достоверно повышен в 1,6 раза относительно группы сравнения ( р = 0,01). Частота регистрации проб с повышенным уровнем гидроперекиси липидов в группе наблюдения составила 68,8 %. В группе сравнения такие пробы отсутствовали ( р = 0,01).

Оценка состояния антиоксидатной защиты у детей группы наблюдения выявила снижение активности глутатион-S-трансферазы (в 1,2 раза) и уровня витамина В 12 (в 1,7 раза) относительно данных группы сравнения ( р = 0,000–0,030). При этом выявлено, что количество случаев регистрации пониженного уровня глутатион-S-трансферазы и витамина B 12 составило 75 и 85 % соответственно относительно количества проб в группе сравнения (12,6 и 9,5 %). У детей группы наблюдения выявлено увеличение уровня глутатионпероксидазы в 1,2 раза относительно группы сравнения. Частота регистрации проб с повышенной концентрацией глутатионпероксидазы в плазме крови у детей группы наблюдения составила 50 %, таковые пробы в группе сравнения отсутствовали ( р = 0,01).

Усиление процессов свободнорадикального окисления приводит к нарушениям проницаемости и функциональных свойств клеточных мембран, в частности гепатоцитов [6]. Подтверждением этого является повышение активности АСАТ и щелочной фосфатазы в сыворотке крови детей группы наблюдения (до 1,2 раза относительно группы сравнения, р = 0,002–0,01). Проб с повышенной активностью данных ферментов – 51 %, что в 2,21 раза выше относительно таковых в группе сравнения (23 %) ( р = 0,002–0,01).

При оценке состояния выделительной функции желчевыводящих путей установлено повышение (в 1,2 раза) уровня общего билирубина в сыворотке крови у детей группы наблюдения относительно аналогичного показателя в группе сравнения ( р = 0,005).

В результате изучения показателей состояния иммунной регуляции установлено достоверное возрастание (в 1,8 раза) уровня специфического IgG к N-НДМА по отношению к данным группы сравнения ( р = 0,01). Частота регистрации проб с повышенным уровнем IgG к N-НДМА у детей группы наблюдения составила 51 % и превысила в 4,2 раза показатель группы сравнения (12 %, р = 0,01).

Повышенный уровень КЭА зафиксирован в сыворотке крови у 11 % детей группы наблюдения. Установлены достоверные отклонения уровней фетальных белков от показателей группы сравнения: уровень КЭА выше показателя группы сравнения в 2,4 раза ( p = 0,01); СА-199 – в 1,9 раза ( p = 0,023).

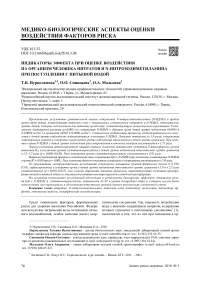

Установленные причинно-следственные связи в системе «концентрация N-НДМА в крови – уровень иммунологических и биохимических показателей» позволили определить закономерности изменений в крови иммунологических и биохимических показателей, подтверждающих специфическое и неспецифическое действие токсиканта на иммунную и пищеварительную системы [15]. Модели и параметры, описывающие зависимость «концентрация N-НДМА в крови – концентрация IgG к N-НДМА в крови», представлены в табл. 3.

Оценка зависимости специфической сенсибилизации к N-НДМА по критерию IgG показала, что повышение концентрации N-НДМА в крови детей группы наблюдения приводит к повышению уровня иммуноглобулина G к N-НДМА и имеет линейную зависимость (рис. 1).

При увеличении среднегрупповой концентрации N-НДМА в крови обследуемых группы наблюдения отмечено достоверное ( р = 0,001) повышение

Таблица 3

Параметры и критерии модели зависимости «концентрация N-НДМА в крови – концентрация IgG к N-НДМА»

|

Уравнение модели |

Параметры модели |

Критерий Фишера, F |

Достоверность модели, p |

Коэффициент детерминации, R 2 |

|

|

b 0 |

b 1 |

||||

|

y = 0,0094+10,76 x |

0,00944 |

10,76 |

1202,19 |

0,001 |

0,958 |

Концентрация N-нитрозодимстиламина в крови, мг/дм3

Рис. 1. Модель линейной зависимости «концентрация N-НДМА в крови – концентрация IgG к N-НДМА в крови»

концентрации IgG специфического к N-НДМА, что подтверждено полученной моделью линейной зависимости «концентрация N-НДМА в крови – концентрация IgG к N-НДМА в крови», описываемой уравнением вида y = 0,0094+10,76 x (см. табл. 3, рис 1).

Доля объясненной дисперсии отклонений концентрации IgG специфического к N-нитрозодиметиламину в крови от среднего значения связана с факторным показателем концентрацией N-НДМА и составляет 96 %.

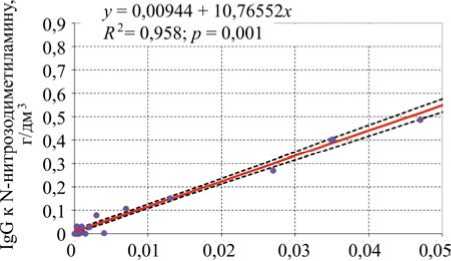

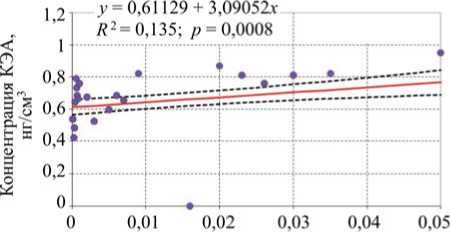

Модели и параметры, описывающие зависимости «концентрация N-НДМА в крови – концентрация СА-199» и «концентрация N-НДМА в крови – КЭА в крови», представлены в табл. 4.

В процессе математического моделирования получены достоверные зависимости «концентрация N-НДМА в крови – концентрация СА-199, КЭА в крови», описываемые уравнениями вида: y = 0,611+3,09 x и y = 1,072+34,92 x соответственно ( p = 0,0001–0,0008). Установленные линейные зависимости показывают, что увеличение среднегрупповой концентрации фетальных белков (СА-199, КЭА) в крови обследуемых детей группы наблюдения связано с содержанием N-НДМА в крови (рис. 2, 3).

Доли объясненной дисперсии отклонений концентрации СА-199, КЭА в крови от средних значе- ний связаны с факторным показателем N-НДМА и составляют 14 и 20 % соответственно, при этом коэффициент детерминации достоверен.

На основании полученных закономерностей установлено, что при увеличении содержания N-НДМА в крови на 1 мг происходит увеличение содержания СА-199 и КЭА в среднем на 0,2 ед./мл и 0,002 ед./мл соответственно. Такая взаимосвязь может рассматриваться в качестве сигнального показателя наличия процесса пролиферации при данном уровне нагрузки нитратов и N-НДМА в питьевой воде. При увеличении концентрации нитратов и N-НДМА в питьевой воде содержание фетальных белков в крови также будет возрастать.

Индикаторы эффекта и параметры моделей зависимостей отклонений биохимических показателей в крови от концентрации N-НДМА в крови, характеризующие развитие негативных эффектов у детей, представлены в табл. 5.

Оценка показателей, характеризующих активность окислительных процессов, свидетельствует об интенсификации свободнорадикального повреждения клеточных мембран. Доказательством активизации процессов свободнорадикального окисления, связанного с содержанием N-НДМА в крови, явилась достоверная связь между повышенным уровнем гидроперекиси липидов в сыворотке крови ( R 2 = 0,73; F = 27,97; р = 0,000).

В процессе исследований установлено, что при повышении концентрации N-НДМА в крови детей достоверно повышается ( р = 0,000) активность внутриклеточного фермента глутатионпероксидазы ( R 2 = 0,93; F = 39,99).

О напряжении антиоксидантной защиты организма в ответ на усиление свободнорадикальных процессов свидетельствуют статистически достоверные причинно-следственные связи между понижением уровня глутатиона-S-трансферазы ( R 2 = 0,49; F = 88,99; р = 0,000) и повышением концентрации N-НДМА в крови. Повышение активности ферментов печени АСАТ и щелочной фосфатазы, возможно, связано с лизирующим воздействием высокоток-

Параметры и критерии моделей зависимости «концентрация N-НДМА в крови – концентрация СА-199, КЭА в крови»

Таблица 4

|

Уравнение модели |

Параметры модели |

Критерий Фишера, F |

Достоверность модели, p |

Коэффициент детерминации, R 2 |

|

|

b 0 |

b 1 |

||||

|

y = 1,072+34,92 x |

0,611 |

3,090 |

12,170 |

0,0008 |

0,135 |

|

y = 0,611+3,09 x |

1,072 |

34,915 |

21,137 |

0,0001 |

0,203 |

Концентрация N-нитрозодиметиламина в крови, мг/дм3

Рис. 2. Модель линейной зависимости «концентрация N-НДМА в крови – концентрация КЭА в крови»

Рис. 3. Модель линейной зависимости «концентрация N-НДМА в крови – концентрация СА-199 в крови»

Таблица 5

|

Индикатор эффекта |

Направление изменения показателя |

Параметры модели |

Критерий Фишера ( F ) |

Достоверность ( p <0,05) |

Коэфф. детерминации ( R 2 ) |

|

|

a 0 |

a 1 |

|||||

|

Гидроперекиси липидов |

Повышение |

–1,80 |

8089,90 |

27,96 |

0,000 |

0,73 |

|

Глутатион-S-трансфераза |

Понижение |

0,28 |

4138,70 |

88,99 |

0,000 |

0,49 |

|

Глутатионпероксидаза |

Повышение |

–1,21 |

7927,64 |

39,99 |

0,000 |

0,93 |

|

АСАТ |

Повышение |

–0,38 |

81,89 |

85,66 |

0,000 |

0,81 |

|

Щелочная фосфатаза |

Повышение |

–1,39 |

1610,25 |

28,98 |

0,000 |

0,58 |

|

Билирубин общий |

Повышение |

–0,15 |

136,649 |

38,433 |

0,000 |

0,84 |

|

IgG к N-НДМА |

Повышение |

–0,832 |

–24,497 |

85,465 |

0 |

0,95 |

Параметры и критерии моделей зависимости

«концентрация N-НДМА в крови – биохимические показатели в крови»

сичного N-НДМА на мембраны гепатоцитов, что может привести к риску формирования синдрома цитолиза. Это положение подтверждается установленной статистически достоверной зависимостью повышения активности ферментов АСАТ и щелочной фосфатазы в сыворотке крови от повышенного уровня N-НДМА в крови ( R 2 = 0,58–0,81; 28,98≤ F ≤85,66; р = 0,000).

При оценке состояния выделительной функции желчевыводящих путей достоверно доказана зависимость повышенного уровня общего билирубина от повышенной концентрации N-НДМА в крови (R2 = 0,84; F = 38,43, р = 0,000).

Результаты исследований причинно-следственных связей по показателю отношения шансов ( OR )9 представлены в табл. 6.

В результате исследований верифицирована связь между концентрацией N-НДМА в крови и уровнем глутатионпероксидазы ( OR = 8,92, DI = 3,28–4,25). Риск повышения уровня напряжения функционального состояния системы антиоксидантной защиты организма увеличивается в 2,91 раза.

Таблица 6

Результаты исследований причинно-следственных связей между повышенным содержанием в крови N-НДМА и биохимическими показателями крови

|

Индикатор |

Ответ на воздействие |

Количество детей |

OR |

95 % DI |

Риск ( R ) |

Отношение рисков |

|

|

Наличие факторов риска |

Отсутствие факторов риска |

||||||

|

Повышение активности глутатионпероксидазы |

Есть |

18 |

13 |

8,92 |

3,28–24,25 |

0,49 |

2,91 |

|

Нет |

9 |

58 |

|||||

|

Повышение активности АСАТ |

Есть |

70 |

43 |

4,67 |

2,67–8,19 |

0,50 |

1,78 |

|

Нет |

30 |

86 |

|||||

|

Повышение уровня билирубина общего |

Есть |

93 |

58 |

11,55 |

5,52–24,16 |

0,59 |

1,65 |

|

Нет |

10 |

72 |

|||||

|

Повышение уровня IgG к N-НДМА |

Есть |

44 |

12 |

5,36 |

2,38–12,05 |

0,63 |

1,30 |

|

Нет |

26 |

38 |

|||||

9 Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 1977. – 356 с.

Доказана связь повышенной проницаемости мембраны клеток печени (повышение активности АСАТ в сыворотке крови) и повышенного уровня в крови N-НДМА ( OR = 4,67, DI от 2,67 до 10,97). Риск повышения уровня печеночных ферментов увеличивается в 1,78 раза соответственно.

При оценке состояния выделительно-концентрационной функции желчевыводящих путей установлена достоверная причинно-следственная связь повышенного уровня общего билирубина в сыворотке крови с повышенным содержанием N-НДМА в крови ( OR = 11,55, DI от 5,52 до 24,16) (табл. 6). Риск снижения экскреторной функции печени увеличивается в 1,65 раза.

Доказана зависимость между концентрацией N-НДМА в крови и уровнем IgG к N-НДМА ( OR = 5,36, DI от 2,38 до 12,05). Риск изменения показателя гуморального иммунитета увеличивается в 1,30 раза.

Выводы. Таким образом, в результате гигиенической индикации и критериальной оценки эффектов при хронической экспозиции нитратов и N-НДМА, содержащихся в питьевой воде, доказана зависимость изменения ряда показателей биорегуляции (биохимических, иммунологических) от повышенного содержания N-НДМА в крови. На основании расчета показателя OR и установления причинно-следственных зависимостей между концентрацией N-НДМА в крови и индикаторами ответных реакций обоснованы индикаторы эффекта нитратов и N-НДМА при их поступлении с питьевой водой: повышение активности глутатионпероксидазы, АСАТ, уровня IgG к N-НДМА и уровня билирубина общего. Эти индикаторы эффекта могут быть использованы для оценки риска воздействия на здоровье человека неорганических азотсодержащих соединений, поступающих с питьевой водой, и разработки профилактических мероприятий.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Индикаторы эффекта при оценке воздействия на организм человека нитратов и N-нитрозодиметиламина при поступлении с питьевой водой

- Рахманин Ю.А., Стехин А.А., Яковлева Г.В. Структурно-энергетические изменения воды и ее биологическая активность//Гигиена и санитария. -2007. -№ 5. -С. 34-36.

- Бастраков С.И., Николаев А.П. Оценка риска качества питьевой воды для здоровья населения//Санитарный врач. -2013. -№ 3. -С. 9-10.

- Impact of nitrate intake in drinking water on the thyroid gland activity in male rat/A. Zaki, A. Ait Chaoui, A. Talibi, A.F. Derouiche, T. Aboussaouira, K. Zarrouck, A. Chait, T. Himmi//Toxicol. Lett. -2004. -Vol. 147, № 1. -P. 27-33.

- Evaluation of the oral toxicity of potassium nitrite in a 13-week drinking-water study in rats/H.P. Til, H.E. Falke, C.F. Kuper, M.I. Willems//Food Chem. Toxicol. -1988. -Vol. 26, № 10. -P. 851-859.

- Biomarkers and human biomonitoring. Children's Health and the Environment WHO Training Package for the Health Sector //World Health Organization. -2011. -URL: www.who.int/ceh (дата обращения: 19.03.2018).

- Онищенко Г.Г., Зайцева Н.В., Землянова М.А. Гигиеническая индикация последствий для здоровья при внешнесредовой экспозиции химических факторов/под ред. Г.Г. Онищенко. -Пермь: Книжный формат, 2011. -532 с.

- Современные аналитические технологии при определении высокотоксичных N-нитрозоаминов в крови/Т.В. Нурисламова, Т.С. Уланова, Н.А. Попова, О.А. Мальцева//Гигиена и санитария. -2017. -Т. 96, № 1. -С. 84-89.

- Ярошенко Д.В., Карцова Л.А. Матричный эффект и способы его устранения в биоаналитических методиках, использующих хромато-масс-спектрометрию//Журнал аналитической химии. -2014. -Т. 69, № 4. -С. 351.

- Применение твердофазной экстракции при исследовании производных бензодиазепина в биологических объектах на примере феназепама/Н.А. Крупина, А.В. Гущенко, Р.Н. Пашовкина, Р.Р. Краснова, Н.И. Калетина//Перспективы развития и совершенствования судебно-медицинской науки и практики: материалы VI Всероссийского cъезда судебных медиков. -М.-Тюмень, 2005. -С. 175-178.

- Гланц С. Медико-биологическая статистика/под ред. Н.Е. Бузикашвили и соавт. -М.: Практика, 1998. -459 с.

- Диагностика сенсебилизации к формальдегиду/Н.В. Зайцева, О.В. Долгих, Т.И. Тырыкина, М.А. Землянова//Гигиена и санитария. -2000. -№ 6. -С. 44-46.

- Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная защита при воздействии органических растворителей в производстве/Р.Ф. Камилов, Т.В. Ханов, В.П. Кудрявцев, Д.Ф. Шакиров//Клиническая лабораторная диагностика. -2009. -№ 1. -С. 9-13.

- Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. -М.: Медиа Сфера, 1998. -352 с.

- Oxidant and antioxidant parameters in the treatment of meningitis/А. Aycicek, А. Iscan, О. Erel, M. Akcali, A.R. Ocak//Pediatr. Neurol. -2007. -Vol. 37, № 2. -P. 117-120.

- The Ethical aspects of Nanomedicine, Proc. of Roundtable Debate. -Brussels: EGE, 2006. -118 p.