Индивидуализированный подход к построению тренировочного процесса прыгуний в длину

Автор: Чмов В.В., Алферов А.И.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (15), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье освещается проблема дифференцированного подхода к построению тренировочного процесса прыгунов в длину, который должен учитывать как возрастные особенности растущего организма занимающихся, так и их спортивную квалификацию, уровень физического развития, особенности реагирования на нагрузки как на физические, так и на психологические. Представлена технология тренировочного процесса юных прыгуний в длину, которая учитывает все вышеперечисленные факторы, приводится экспериментальное обоснование эффективности данного подхода.

Прыгуны в длину, дифференцированный подход, тренировочный процесс, специальная подготовленность

Короткий адрес: https://sciup.org/140125703

IDR: 140125703

Текст научной статьи Индивидуализированный подход к построению тренировочного процесса прыгуний в длину

В настоящее время специалисты, работающие в области теории и методики физической культуры и спорта, обращают внимание на необходимость внедрения принципов дифференциации в процесс физического воспитания и спортивной подготовки юных спортсменов. Основным направлением данного подхода в физическом воспитании и спортивной подготовке является усиление внимания к личности каждого ребенка на основе учета его индивидуальных физических и психических особенностей [1; 5; 7].

Многие спортивные педагоги также считают, что дифференциация и индивидуализация обучения являются основой спортивной подготовки [2; 6; 8].

В научно-методической литературе по педагогике сущность дифференцированного подхода определяется таким сочетанием коллективной и индивидуальной форм обучения, которое позволяет организовать обучение различных групп занимающихся, адекватное их типовым и индивидуальным особенностям, с учетом специфики содержания и целей тренировочного процесса [1; 2; 8].

В настоящее время достаточно четко определено понимание того, что необходимо учитывать различные средства, подходы и компоненты при индивидуализации тренировки, однако на практике они не находят своего методического воплощения [2; 8].

Традиционно универсальные рекомендации, основанные на учете технологического порядка общих закономерностей и особенностей соревновательной деятельности, неизбежно теряют в своей практической значимости. В этой связи всё более убедительной становится необходимость выработки частных концепций дифференцированного подхода к построению тренировочного процесса [3; 7].

Для правильного планирования и успешного осуществления учебнотренировочного процесса важно учитывать возрастные особенности растущего организма юных спортсменов. В подростковом возрасте организм находится в стадии еще незавершенного формирования, поэтому неадекватное использование тренировочных нагрузок может привести к неблагоприятным последствиям [4; 5; 6].

После детального анализа специальной литературы и наблюдений за тренировочным процессом спортсменов нами были сделаны выводы о том, что тренировочным процессом необходимо управлять [2; 5 и др.].

Тренировочный процесс юных легкоатлеток-прыгуний должен быть индивидуализирован, то есть он должен строиться с учетом возраста, сенситивных периодов формирования двигательных качеств и функциональных возможностей занимающихся. Поэтому индивидуальный подход к тренировке предусматривает оценку степени биологической зрелости занимающихся, определение исходного уровня физической подготовленности, а также степень адаптации юных спортсменок к предлагаемым тренировочным нагрузкам.

Организация исследования. Создание рубрикатора каталога позволило приступить к разработке систем заданий как основы для методики индивидуализации многолетней тренировки юных прыгуний в длину.

Сформирован каталог тренировочных средств для включения в занятия с юными прыгуньями в длину, состоящий из 90 тренировочных заданий различного содержания и направленности.

Разработанный нами каталог можно использовать в любой период круглогодичной подготовки, так как в нём охвачен не только подготовительный, но и соревновательный период. Во взаимосвязи с текущим периодом подготовки и различной ее преимущественной направленностью ведется набор используемых средств.

Тренировочный процесс рассматривается нами достаточно широко: представлена совокупность используемых средств специальной физической подготовки, общефизической и технической.

Общая физическая подготовка включает в себя тренировочные задания следующей направленности: силовые, скоростно-силовые, скоростные, выносливости. Эти тренировочные задания выполняются в большей степени в периоды общефизической подготовки как на этапе начальной специализации, так и на этапе углубленной тренировки.

Специальная физическая подготовка включает тренировочные задания, которые непосредственно связаны с самим соревновательным упражнением, то есть, направле- ны на развитие способностей, оказывающих непосредственное и прямое влияние на спортивный результат.

Техническая подготовка состоит из различного набора прыжковых упражнений, повышения остроты их воздействия и дозировки, увеличения скорости выполнения заданий.

Интегральная подготовка, как составная часть тренировочного процесса, включает в себя собственно соревновательные упражнения (прыжок в длину с разбега) и различные тестирования (прием контрольных нормативов), которые проводятся непосредственно в ходе тренировки и как соревнования в смежных дисциплинах. Тестирования разделены нами на группы по своей направленности (скоростные, силовые и скоростно-силовые).

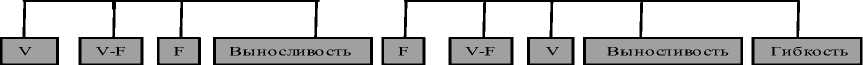

Таким образом, создание «дерева» каталога даёт представление обо всех сторонах тренировочного процесса легкоатлетов-прыгунов (рис. 1).

Сам каталог, как из «кирпичиков», состоит из тренировочных заданий различной направленности. В каталоге восемь уровней (исходя из уровня подготовленности, квалификации, физического развития спортсменок), причём каждый уровень отличается от предыдущего по нагрузочности, примерно, на 10%. Поэтому параметры нагрузок в тренировочных заданиях увеличиваются постепенно, по мере адаптации спортсменов к ним. Тем самым обеспечивается преемственность тренирующих воздействий из года в год. Зная текущую физическую подготовленность спортсменки, можно адекватным образом смоделировать тренировочный процесс [7].

Построение тренировочного процесса экспериментальной группы обусловлено возрастными особенностями, спортивной квалификацией, уровнем физического развития, функциональными характеристиками организма, уровнями тренированности, особенностями реагирования на нагрузки, уровнями технического мастерства и подготовленности в целом.

Таким образом, обозначенный комплекс индивидуальных особенностей занимающихся является определяющим моментом для построения оптимальных нагрузок и выбора адекватных тренировочных средств.

Результаты исследования. Физическое развитие как фактор, определяющий параметры нагрузок, влияет на построение тренировочного процесса. Этот индивидуальный фактор, в конечном итоге, накладывает отпечаток на спортивный результат. По темпам физического развития нами выделяются три группы подростков (ретарданты, медианты, акселераты) и в зависимости от этого корректируются нагрузки, их объемы и интенсивность, интервалы отдыха в тренировочном процессе.

В зависимости от роста спортивного мастерства и повышения спортивной квалификации, возрастают параметры физических нагрузок, меняется состав тренировочных средств. В своей работе мы учли основные рекомендации специалистов по индивидуализации тренировочного процесса [7; 8].

Специальная ф изич еская

подг отовка

Тре ни ровочный проце сс

Общеф изическая подготовка

Тех ническая подготовка

|

cфп V\1 |

cфп V-F\1 |

cфп F\1 |

cфп В\1 |

|

Офп F\1 |

Офп V-F\1 |

Офп V\1 |

|

cфп V\2 |

cфп V-F\2 |

cфп F\2 |

cфп В\2 |

|||

|

cфп V\3 |

cфп V-F\3 |

cфп F\3 |

cфп В\3 |

|||

|

cфп V\4 |

cфп V-F\4 |

cфп F\4 |

cфп В\4 |

|||

|

cфп V\5 |

cфп V-F\5 |

cфп F\5 |

cфп В\5 |

|||

|

Офп F\2 |

Офп V-F\2 |

Офп V\2 |

|

Офп F\3 |

Офп V-F\3 |

Офп V\3 |

|

Офп F\4 |

Офп V-F\4 |

Офп V\4 |

||

|

Офп |

Офп |

Офп |

||

|

F\5 |

V-F\5 |

V\5 |

|

cфп V\6 |

cфп V-F\6 |

cфп F\6 |

cфп В\6 |

|

Офп F\6 |

Офп V-F\6 |

Офп V\6 |

|

cфп V\7 |

cфп V-F\7 |

cфп F\7 |

cфп В\7 |

|

cфп V\8 |

cфп V-F\8 |

cфп F\8 |

cфп В\8 |

|

Офп F\7 |

Офп V-F\7 |

Офп V\7 |

||

|

Офп |

Офп |

Офп |

||

|

F\8 |

V-F\8 |

V\8 |

|

Офп В\1 |

О фп Г\1 |

|

|

Офп В\2 |

О фп Г\2 |

|

|

Офп В\3 |

О фп Г\3 |

|

|

Офп В\4 |

О фп Г\4 |

|

|

Офп В\5 |

О фп Г\5 |

|

|

Офп В\6 |

О фп Г\6 |

|

|

Офп В\7 |

О фп Г\7 |

|

|

Офп В\8 |

О фп Г\8 |

ТП\1

ТП\2

ТП\3

ТП\4

ТП\5

ТП\6

ТП\7

ТП\8

Уровни сложности

Рис. 1. Технология построения тренировочного процесса юных прыгунов

Условные обозначения: ОФП – общефизическая подготовка; СФП – специальная физическая подготовка; ТП – техническая подготовка; V – скоростная направленность; V-F – скоростно-силовая направленность; F – силовая направленность; В – выносливость; Г – гибкость.

Для проверки эффективности дифференцированного подхода были сформированы две группы юных спортсменок (III–II разрядов), специализирующихся в прыжках в длину.

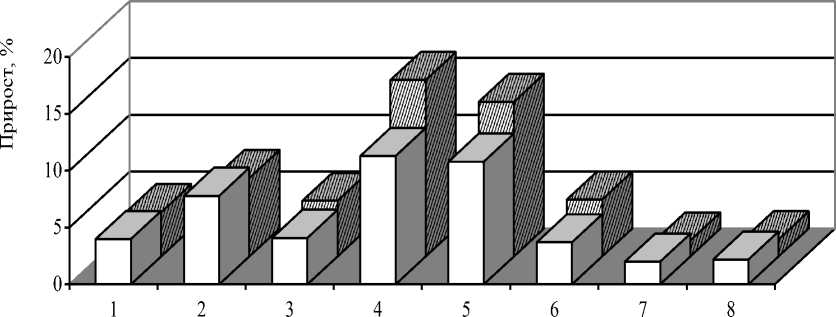

Начальные показатели морфофункционального развития юных спортсменок контрольной и экспериментальной групп существенно не различались. За период исследования выявлен достоверный прирост длины тела у испытуемых обеих групп (контрольная – 4,0%, р<0,05; экспериментальная – 3,9%, р<0,05). Спортсменки контрольной и экспериментальной группы сохраняли одинаковые темпы прироста длины тела (рис.2).

Показатели

□ Контрольная и Экспериментальная

Условные обозначения: 1 – длина тела; 2 – масса тела; 3 – ОГК; 4 – кистевая динамометрия; 5 – ЖЕЛ; 6 – ЧСС в покое; 7 – САД; 8 – ДАД

Рис. 2. Динамика показателей морфофункционального состояния у юных легкоатлетов за период исследования

В обеих группах выявлен достоверный прирост (пятипроцентный уровень значимости) массы тела (контрольная – 7,8%, экспериментальная – 6,9%). В экспериментальной группе отмечается выравнивание показателей массы тела, которое выражается в снижении коэффициентов вариации в конечном обследовании, а в контрольной группе наблюдается «расслоение» данных показателей.

Занятия по экспериментальной методике способствовали формированию более совершенного уровня функционирования сердечнососудистой системы. Показатели ЧСС в покое изменились в обеих группах, но в экспериментальной – достоверно (5,0%, р<0,05). По данному показателю в конечном обследовании выявлена межгрупповая достоверность различий (пятипроцентный уровень значимости). За период исследования показатели САД и ДАД изменились недостоверно в обеих группах.

Дифференцированная физическая подготовка обеспечила более качественное изменение соматического развития занимающихся, способствовала повышению уровней морфофункционального развития.

В начальном обследовании показатели физической подготовленности юных легкоатлеток контрольной и экспериментальной групп существенно не различались. Коэффициенты вариации в обеих группах были также почти одинаковы.

За период исследования отмечается заметное отличие в показанных результатах у занимающихся различных групп. Дифференцированная физическая подготовка способствовала повышению скоростных способностей: результаты бега на 20 м с хода улучшились на 6,4% (р<0,05), бега на 60 м – 3,6% (р<0,05). В этой группе достоверно улучшились и показатели прыжка в длину с места (9,8%, p<0,05), тройного прыжка с места (4,9%, р<0,05). Результаты бега на 300 м улучшились на 3,4%, но недостоверно.

В контрольной группе приросты анализируемых показателей менее выражены: только результаты тройного прыжка с места улучшились существенно (2,8%, р<0,05).

У занимающихся экспериментальной группы существенно улучшились показатели соревновательной деятельности: результаты прыжка в длину 3,3% (р<0,05).

В контрольной группе приросты анализируемых показателей менее выражены: только результаты тройного прыжка с места улучшились существенно (2,8%, р<0,05).

Таким образом, за период исследования в экспериментальной группе достоверно изменились шесть показателей, характеризующих специальную физическую подготовленность, а в контрольной – только два.

Заключение. В заключении следует отметить, что дифференцированный подход в методике индивидуальной многолетней подготовки прыгунов в длину на протяжении всего тренировочного цикла на этапе начальной специализации позволяет добиться более высоких темпов отдельных параметров специальной и функциональной подготовленности спортсменов, тем самым заложив более крепкий фундамент для дальнейшего роста результатов в соревновательном упражнении.

Список литературы Индивидуализированный подход к построению тренировочного процесса прыгуний в длину

- Антонов, С. В. Критерии и методы оценки специальной физической подготовленности высококвалифицированных легкоатлетов-прыгунов на этапах годичной подготовки: автореф. дис. … кан. пед. наук/Антонов С. В. -М., 2001. -25 с.

- Балахничев, В. В. Управление и программирование тренировочного процесса в скоростно-силовых видах легкой атлетики: метод. пособие/В. В. Балахничев, Е. П. Врублевский. -Смоленск, 2005. -74 с.

- Врублевский, С. П. Управление тренировочным процессом женщин в скоростно-силовых видах легкой атлетики/С. П. Врублевский//Теория и практика физической культуры. -2003. -№ 6. -С. 2-5.

- Лебедева, Т. Р. Должная динамика годовых объемов тренировочных нагрузок для молодых перспективных прыгуний в длину и тройным/Т. Р. Лебедева//Физическое воспитание и спортивная тренировка. -2012. -№2 (4). -С. 36-43.

- Оганджанов, А. Л. Управление подготовкой квалифицированных легкоатлетов -прыгунов: монография/А. Л. Оганджанов. -М.: Физическая культура, 2005. -200 с.

- Пьянзин, А. И. Модель ранжирования специальных тренировочных средств в прыжковых видах легкой атлетики/А. И. Пьянзин//Теория и практика физической культуры. -2001. -№ 3. -С. 28-30.

- Черкашин, В. П. Индивидуализация тренировочного процесса юных спортсменов в скоростно-силовых видах легкой атлетики/В. П. Черкашин. -Волгоград: ВГАФК, 2000. -240 с.

- Шестаков, М. П. Динамика показателей физической и технической подготовленности как основа управления тренировочным процессом в годичном цикле прыгунов в длину: автореф. дис.. канд. пед. наук/Шестаков М. П. -М., 2007. -23 с.