Индукция каллусогенеза в культуре изолированных органов Origanum vulgare L

Автор: Якимова О.В., Егорова Н.А.

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 2 (159-160), 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследовано влияние гормонального состава питательной среды, времени введения эксплантов в культуру in vitro и типа экспланта (лист, стебель, черешок) на индукцию каллусогенеза в культуре изолированных органов у душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.). Определен оптимальный режим получения асептических культур из семян, сегментов листа, стебля и черешка - последовательная обработка 70 %-ным этанолом (1 мин) и 50 %-ным «Брадофеном» (4 мин). Показано, что максимальная частота каллусогенеза (до 85 %) наблюдалась при использовании среды Мурасиге и Скуга, дополненной 1,0 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л 6-БАП. На большинстве испытанных сред частота каллусогенеза выше при культивировании сегментов черешка листа по сравнению с экспланта- ми листа и стебля. Установлено, что при помещении на питательные среды эксплантов в весенний и зимний периоды частота каллусогенеза была в 2-4 раза больше по сравнению с летним.

Каллусогенез, эксплант

Короткий адрес: https://sciup.org/142151207

IDR: 142151207 | УДК: 633.81:57.085.2

Текст научной статьи Индукция каллусогенеза в культуре изолированных органов Origanum vulgare L

The influence of hormonal composition of the culture medium, the time of explants introduction in culture in vitro and the type of explants (leaf, stem, petiole) on the induction of callus formation in culture of isolated organs of oregano ( Origanum vulgare L.) were investigated. The optimal regime of obtaining aseptic culture from seeds, segments of leaf, stem and petiole have been chosen – sequential processing of 70 % ethanol (1 min) and 50 % “Bradofen” (4 min.) It was shown that the maximum frequency of callus formation (up to 85 %) was observed when using Murashige and Skoog medium supplemented with 1,0 mg/l 2.4-D and 0.5 mg/l 6-BAP. On most tested media the frequency of callus formation was higher by culturing petiole segments compared to leaf and stem explants. It was established that when explants placed on the culture media in spring and winter the frequency of callus formation was 2–4 times larger compared to summer.

Введение. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) – многолетнее травянистое растение, широко распространенное в странах Европы и Азии. Это растение нашло широкое применение в парфюмерной, косметической, пищевой, лакокрасочной промышленности, а также в медицине [1]. Особую ценность представляет эфирное масло душицы, содержащее тимол и карвакрол, которое по своим свойствам превосходит многие существующие антибиотики и антигистаминные препараты. Душица выращива- ется чаще всего как пряно-ароматическое и лекарственное растение, т.к. содержание эфирного масла в сырье очень невелико (0,3–0,7 % на сухую массу) [2]. В связи с этим в Институте сельского хозяйства (ИСХ) Крыма были начаты исследования в области селекции с целью получения высокомасличных и высокопродуктивных генотипов. Для проведения селекционных работ на современном уровне весьма эффективно привлечение биотехнологических методов, которые позволяют создавать исходный селекционный материал, используемый для выведения новых сортов с повышенной урожайностью, качеством продукции и устойчивостью к стрессам. Наиболее распространенными клеточными технологиями, позволяющими расширить генетическое разнообразие, являются получение сомаклональных вариантов, клеточная селекция, мутагенез in vitro [3]. Однако для разработки таких биотехнологий, прежде всего необходимо оптимизировать условия для получения каллусных тканей.

Клеточные технологии создания исходного селекционного материала для душицы практически не разработаны. В литературе встречаются отдельные данные, касающиеся культивирования изолированных тканей и органов Origanum vulgare [4; 5; 6]. Основная часть анализируемых работ посвящена оптимизации условий клонального микроразмножения in vitro для некоторых видов Origanum [7; 8; 9; 10]. При этом в большинстве проведенных исследований почти не затрагивались вопросы индукции каллусных тканей или влияния различных факторов на их пролиферацию. В задачи нашего исследования входила отработка условий стерилизации эксплантов и изучение влияния состава питательной среды, типа экспланта и времени его введения в культуру in vitro на индукцию каллусогенеза у душицы.

Материалы и методы. Объектом исследований служили семена и фрагменты органов растений душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.) перспективного селекционного образца № 10 из коллекции ИСХ Крыма. Исходные донорные растения выращивали в условиях закрытого грунта. В качестве эксплантов использовали семена, сегменты стебля, листа и черешка листа размером 5–6 мм. Стерилизацию растительного материала проводили с применением 70 %-ного этанола и 50 %-ного раствора препарата «Брадофен» при различных экспозициях. Работу в асептических условиях осуществляли согласно общепринятым методам [11]. Экспланты культивировали на питательной среде Мурасиге и Скуга (МС) разных модификаций, различающихся концентрацией и соотношением регуляторов роста растений различного типа действия - 2,4-Д, ИУК, НуК, 6-БАП, кинетин, гибберелловая кислота (ГК). Культивирование проводили в пробирках в культуральной комнате при температуре 26 °С, относительной влажности воздуха 70 % и освещенности 600 люкс с фотопериодом 16 часов. Через 30-40 суток определяли частоту каллусогенеза в процентах и прирост каллуса в баллах. При этом 1 балл соответствовал массе каллуса 150– 250 мг, 2 балла - 300-400, 3 балла - более 450 мг. В каждом варианте опыта анализировали не менее 20 эксплантов, повторность опыта 2-3-кратная. Статистическую обработку данных проводили согласно общепринятым методам [12].

Результаты и обсуждение. Важным условием для успешного культивирования изолированных тканей и органов in vitro является получение асептической культуры из исходного растительного материала. Для стерилизации различных типов эксплантов (семян, листьев, стеблей, черешков листа) душицы было испытано шесть режимов (таблица). Установлено, что максимальная частота асептических эксплантов из сегментов листа (90 %) была достигнута при последовательном использовании 70 %-ного этанола (1 мин) и 50 %-ного «Брадофена» (4 мин). Такие же экспозиции стерилизующих веществ позволили получить 90–95 % стерильных эксплантов и для других вегетативных органов – сегментов стебля и черешка листа. В качестве эксплантов у многих видов растений довольно часто используются ткани и органы проростков, полученных из семян in vitro, которые иногда обладают более высокой каллусообразующей или морфогенетической способностью по сравнению со зрелыми растениями [13], поэтому мы также подбирали условия и для получения стерильных проростков из семян душицы. При стерилизации семян максимальную частоту получения асептической культуры (100 %) обеспечивало применение более длительной экспозиции обработки «Бра-дофеном» (12 мин). Однако при использовании данного варианта стерилизации существенно снижался процент всхожести. Лучшее сочетание количества асептических и проросших семян было отмечено при их обработке 70 %-ным этанолом в течение 1 мин и 50 %-ным «Брадофеном» в течение 4 мин. При дальнейшем увеличении экспозиции возрастало число потемневших некротических эксплантов и значительно снижалось количество проросших семян, что, по-видимому, связано с негативным действием стерилизующих агентов.

Таблица

Влияние условий стерилизации и типа экспланта на получение асептической культуры душицы

|

Условия стерилизации |

Количество семян, % |

Количество листьев, % |

|||||

|

вещество |

экс-позиция, мин |

асеп- тичес-ких |

инфи-циро-ванных |

проросших |

асеп-тичес-ких живых |

инфи-циро-ванных |

некро-тичес-ких |

|

Этанол* «Брадофен»** |

1 2 |

80,0 ± 5,5 |

20,0 ± 5,5 |

92,5 ± 2,5 |

85,0 ± 4,2 |

15,0 ± 4,2 |

0 |

|

Этанол «Брадофен» |

1 4 |

90,0 ± 5,2 |

10,0 ± 5,2 |

91,5 ± 1,5 |

90,0 ± 6,7 |

10,0 ± 6,7 |

0 |

|

Этанол «Брадофен» |

1 6 |

80,0 ± 5,7 |

20,0 ± 5, 7 |

82,5 ± 2,5 |

80,0 ± 6,3 |

15,0 ± 3,8 |

5,0 ± 1,2 |

|

Этанол «Брадофен» |

1 8 |

90,0 ± 4,8 |

10,0 ± 4,8 |

77,0 ± 2,0 |

75,0 ± 7,5 |

5,0 ± 1,8 |

20,0 ± 3,5 |

|

Этанол Брадофен |

1 10 |

95,0 ± 3,7 |

5,0 ± 3,7 |

72,5 ± 3,5 |

45,0 ± 5,4 |

0 |

55,0 ± 5,4 |

|

Этанол «Брадофен» |

1 12 |

100 |

0 |

65,0 ± 4,0 |

40,0 ± 5,7 |

0 |

60,0 ± 5,7 |

Примечание : * – этанол 70 %; ** – «Брадофен» 50 %

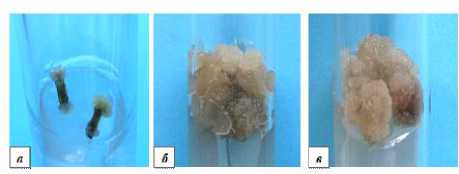

При культивировании сегментов листа, черешка и стебля было установлено, что через 10–15 суток на некоторых питательных средах начиналась индукция каллусной ткани. Каллус, полученный из разных типов эксплантов, почти не отличался по морфологическим характеристикам (рис. 1). На испытанных вариантах питательных сред обычно формировался рыхлый, оводненный каллус бежевого цвета, иногда с бурыми участками.

Рисунок 1 – Индукция каллусогенеза из сегментов черешка ( а ); первичный каллус из эксплантов листа ( б ) и стебля ( в )

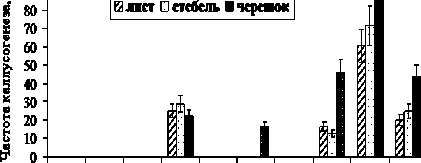

При анализе влияния гормонального состава питательной среды на процесс индукции каллусогенеза было испытано 16 вариантов среды МС (дополненной ауксинами, цитокининами и ГК), большая часть из которых представлена на рисунке 2. Установлено, что на безгормональ-ной питательной среде, а также при введении в состав среды только цитокининов (6-БАП, кинетин) или ауксинов (ИУК, НУК) не наблюдалось индукции каллусогенеза. На среде МС10, содержащей 1,0 мг/л 2,4-Д, отмечали формирование каллуса малого объема с низкой частотой только из сегментов черешка листа. Как видно из полученных данных, лучшие результаты были при использовании одного из ауксинов (2,4-Д, НУК) в сочетании с цитокинином. Максимальная частота индукции каллусообразования (от 63,6 до 85,0 %, в зависимости от типа экспланта) была на среде МС15, которая содержала в качестве регуляторов роста 2,4-Д (1,0 мг/л) и 6-БАП (0,5 мг/л). При анализе прироста формирующегося первичного каллуса было отмечено, что лучшая его пролиферация (в среднем до 1,5 баллов) была также на этой среде. Следует обратить внимание, что на средах МС6, МС13, МС22, на которых также происходила индукция каллусогенеза, образующийся каллус был очень небольшого размера (0,2–0,5 балла), и в дальнейшем его прироста почти не наблюдалось.

£ 90

MCI МСЗ MC4 MC6 MC9 MC10 MC11 MC13 MC15 MC22

Питательна! среда

Рисунок 2 – Влияние гормонального состава питательной среды и типа экспланта на частоту индукции каллусоге-неза у душицы. Концентрации гормонов в составе питательной среды МС (мг/л):

МС1 – без гормонов; МС3 – 6-БАП (1,0);

МС4 – кинетин (1,0); МС6 – НУК (1,0), 6-БАП (0,5); МС9 – НУК (1,0); МС10 – 2,4-Д (1,0); МС11 – ИУК (1,0); МС13 – НУК (1,0), кинетин (0,5);

МС15 – 2,4-Д (1,0), 6-БАП (0,5); МС22 – 2,4-Д (1,0), кинетин (0,5)

Полученные нами данные по влиянию регуляторов роста на каллусообразование у душицы отличаются от результатов иорданских исследователей, согласно которым лучшая индукция каллуса у O. vulgare и O. syriacum была отмечена на среде МС с добавлением 0,1 или 0,5 мг/л 2,4-Д [5]. При дальнейшем пассировании максимальный прирост каллуса они отмечали при использовании тидиазурона (1,0 мг/л), а добавление 2,4-Д ингибировало его пролиферацию. Аналогичные данные, свидетельствующие о целесообразности использования 2,4-Д для каллу-согенеза у душицы, были получены N. Kumari и P.P. Saradhi [6]. Введение в питательную среду 0,5 мг/л 2,4-Д, по данным иракских ученых, также способствовало интенсивному каллусообразованию, а максимального значения масса формирующегося каллуса (1014 мг) достигала на среде, содержащей 0,5 мг/л 2,4-Д и 3,0 мг/л 6-БАП [4]. S. El-Gengaihi с соавторами [9] установили, что у видов Origanum для индукции каллусогенеза наиболее эффективным является совме- стное применение ауксина и цитокинина. Максимальная частота формирования каллуса, согласно их исследованиям, была отмечена на питательной среде с 0,5 мг/л НУК и 3,0 мг/л 6-БАП. В наших экспериментах было показано преимущество использования для индукции каллусогенеза у душицы 2,4-Д (1,0 мг/л) только при его совместном введении в питательную среду с цитокинином 6-БАП.

С целью определения подходящего типа экспланта для каллусообразования у душицы была проанализирована способность к индукции каллуса сегментами листа, стебля и черешка при их культивировании на разных питательных средах (рис. 2). Установлено, что лучшие показатели индукции каллуса на большинстве питательных сред были при использовании в качестве эксплантов сегментов черешка. Следует отметить, что на среде МС10 каллус с небольшой эффективностью формировался только из этого типа экспланта. При этом если на оптимальной питательной среде МС15 частота образования каллуса из черешка достоверно и не отличалась от таковой сегментов стебля, однако его прирост был в 1,5 раза выше. В зарубежных работах для получения каллусной ткани у разных видов душицы довольно часто используют экспланты листьев [4; 5].

В представленном эксперименте в качестве исходных донорных растений мы использовали растения, выращенные в условиях закрытого грунта, что позволило отбирать экспланты для введения в асептическую культуру почти в течение круглого года. Исследовано влияние времени введения эксплантов в культуру in vitro на образование каллуса из сегментов листа, стебля и черешка. Установлено, что при помещении на питательные среды эксплантов в весенний и зимний периоды частота каллусогенеза была гораздо выше по сравнению с летним. В частности, на оптимальной среде МС15 частота образования каллуса в мае и феврале варьировала от 45,5 до 85,0 % в зависимости от типа экспланта. В то же время при выделении сегментов листа и черешка из растений летом (август) час- тота индукции каллуса составила всего 16,7 и 21,5 % соответственно, а из стебля – каллусогенеза не наблюдали. Выявленная изменчивость каллусообразования в течение года у душицы связана, по-видимому, с фазами вегетации растения. Снижение каллусообразующей способности летом, во время цветения растения, и повышение частоты индукции каллуса в конце зимы и весной, когда в теплице происходило активное отрастание побегов, может быть обусловлено физиологическим состоянием растения и различным уровнем эндогенных фитогормонов в эти периоды. Для ряда сортов лаванды также было показано снижение частоты каллусогенеза в 2,0–2,5 раза в летний период по сравнению с остальными сезонами [14]. Учитывая полученные нами данные, в дальнейшем введение в культуру in vitro эксплантов душицы проводили в основном в весенний период. В результате экспериментов были получены каллусные культуры из различных органов душицы, которые планируется использовать для исследования их способности к регенерации растений, что является дальнейшим этапом разработки клеточных технологий создания нового исходного селекционного материала.

Выводы. Определен оптимальный режим получения асептических культур из семян, сегментов листа, стебля и черешка душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.) – последовательная обработка 70 %-ным этанолом (1 мин) и 50 %-ным «Бра-дофеном» (4 мин). Установлено, что на индукцию каллусогенеза in vitro оказывали влияние сезон эксплантации, гормональный состав питательной среды и тип экспланта (лист, стебель, черешок). Максимальная частота образования каллуса (до 85,0 %) с хорошим приростом наблюдалась при использовании среды Мураси-ге и Скуга, дополненной 1,0 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л 6-БАП. Показано, что на большинстве испытанных сред частота каллу-согенеза выше при культивировании сегментов черешка листа по сравнению с эксплантами листа и стебля. Установлено, что при помещении на питательные сре- ды эксплантов в весенний и зимний периоды частота каллусогенеза была в 2– 4 раза больше по сравнению с летним.