Индустрии рубежа среднего - верхнего палеолита долины реки Рубас (приморский Дагестан)

Автор: Анойкин А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся описание стратиграфии памятника Рубас-1 в Приморском Дагестане и подробная технико-типологическая характеристика археологических материалов верхнего комплекса артефактов, обнаруженных в ходе работ на пяти шурфах в 2006-2007 гг. Дается анализ индустрии и определяется ее сырьевая база. По результатам комплексного изучения всех материалов рассматриваемый археологический комплекс отнесен к рубежу среднего - верхнего палеолита. Проводится сравнение палеолитических индустрий Приморского Дагестана этого периода с синхронными археокомплексами Кавказа и Русской равнины.

Кавказ, дагестан, начальный этап верхнего палеолита, средний палеолит, первичное расщепление, леваллуа

Короткий адрес: https://sciup.org/145145728

IDR: 145145728 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.4.019-032

Текст научной статьи Индустрии рубежа среднего - верхнего палеолита долины реки Рубас (приморский Дагестан)

Одним из о сновных направлений в изучении палеолита является определение специфики перехода от средне- к верхнепалеолитическим индустриям, который сопровождал становление культуры человека современного физического типа на территории Евразии. Памятники конца среднего – начала верхнего палеолита хорошо изучены на территориях Европы,

Леванта, Центральной Азии и др. На Кавказе, который представляет собой своеобразный мост между европейской и азиатской частями материка, стоянок этого времени известно немного, поэтому внимание исследователей сосредоточено в основном на вопросах первоначального заселения данной территории и развития на ней ашельских и среднепалеолитических индустрий. Бóльшая часть памятников финала среднего – начала верхнего палеолита расположена на Южном Кавказе и вдоль Черноморского побережья [Любин, 1989; Голованова, Дороничев, 2003; Любин, Беляева, 2006; Pinhasi et al., 2012]. На Северо-Вос-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 4, 2015 © Анойкин А.А., 2015

точном Кавказе до недавнего времени было известно только несколько комплексов подъемного материала на территории Дагестана, которые по технико-типологическим параметрам определены как средне- и верхнепалеолитические [Котович, 1964]. В последнее десятилетие в бассейнах pек Дарвагчай и Рубас было открыто более 30 памятников палеолита, среди них – несколько многослойных объектов. Индустрии этих местонахождений представляют все основные этапы древнего каменного века, что позволяет создать общую картину развития ранних культур на территории Приморского Дагестана [Деревянко и др., 2012]. Рубеж среднего – верхнего палеолита в этом районе Кавказа характеризуют материалы расположенных в долине Рубаса стоянок Тинит-1 и Рубас-1 (верхний комплекс). Анализу индустрии последней и посвящена данная статья.

Рубас-1 (верхний комплекс)

Местонахождение Рубас-1 находится на правом борту р. Рубас, в 3 км выше по течению от с. Чулат (Табасаранский р-н Республики Дагестан). Памятник локализован в теле крупного оползня блочного типа, в настоящее время имеющего вид протяженного террасовидного уступа с ровной столообразной поверхностью и крутыми склонами. Верхний край уступа находится на высоте ок. 25–30 м над урезом воды и 270 м над ур. м.

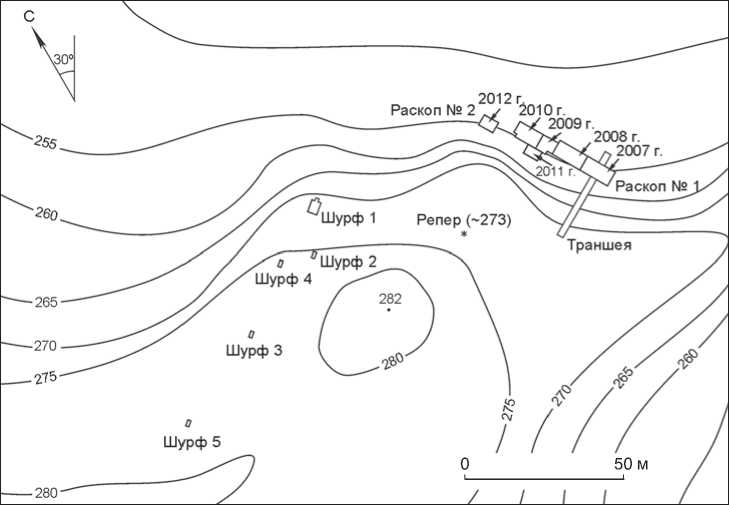

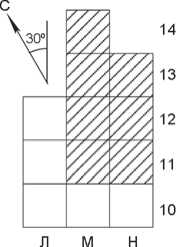

На памятнике получен сводный разрез четвертичных отложений мощностью до 18 м. В нем выделены шесть основных литологических тел, с которыми связаны три комплекса археологических материалов (рис. 1) [Там же]. Наиболее поздний комплекс палеолитических находок (1 303 экз.) изучался в 2006–2007 гг. серией из пяти шурфов общей площадью 20 м2, перекрывающей участок площадью ок. 1 тыс. м2 [Деревянко и др., 2007]. Наиболее полно литология изученного участка представлена в стратиграфическом разрезе шурфа 1 (площадь 12 м2).

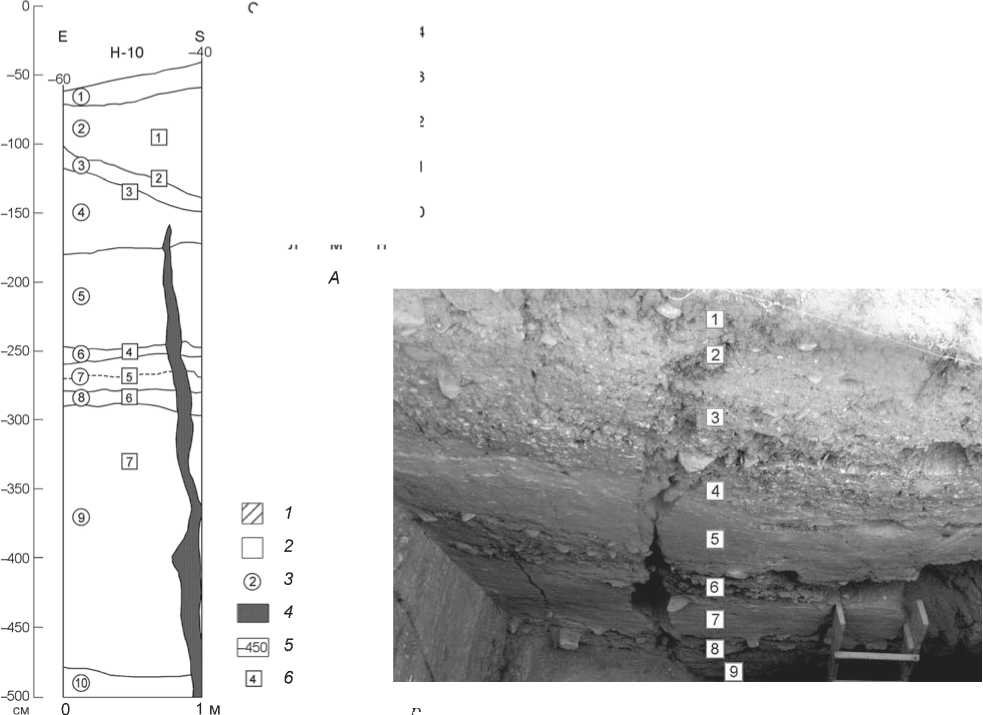

Шурфом 1 вскрыта толща рыхлых отложений мощностью до 6 м. В ней выделены десять основных литологических слоев, которые по ряду характеристик можно объединить в три пачки (рис. 2, 3) [Деревянко и др., 2012].

Слой 1. Серо-коричневая супесь с включениями мелкого щебня и гальки – современный почвенный горизонт. Мощность 0,1–0,2 м.

Слои 2–9. Мощная толща сложного генезиса, составленная преимущественно светлым серо-коричневым суглинком с алевритом. Пачка отложений субаэрального образования содержит горизонты коллювиально-пролювиально-делювиального происхождения в виде гравийно-дресвяных, галечно-щебнистых материалов со светло-коричневым песчанистым заполнителем. Местами толща разбита гравитационными трещинами отрыва. Мощность до 4,0 м. В слоях зафиксировано семь уровней залегания археологического материала палеолитического облика.

Слой 10. Тонко-слойчатый песок с прослоями и линзами светло-серого алеврита, который подстилают гравийно-галечниковые отложения аллювиального происхождения. Вскрытая мощность более 1,0 м.

Рис. 1. План-схема памятника Рубас-1.

Рис. 2. План ( А ) и стратиграфический разрез юго-восточной стенки (фрагмент) ( Б ) шурфа 1 памятника Рубас-1.

1 – отложения, вскрытые в 2006 г.; 2 – отложения, вскрытые в 2007 г.;

3 – номер слоя; 4 – гравитационная трещина отрыва; 5 – высотная отметка; 6 – археологический уровень.

Б

Рис. 3. Стратиграфический разрез северо-западной стенки (фрагмент) шурфа 1 памятника Рубас-1.

Стратиграфическая ситуация в остальных шурфах в целом соответствует таковой в шурфе 1. Различаются вскрытая мощность отложений и, соответственно, количество и индивидуальная мощность литологических тел, составляющих пачку слоев 2–9. Кроме того, в шурфах 3–5 в верхней части разрезов (подошва слоя 2) выявлен прослой серо-коричневого суглинка, вероятно, являющего ся погребенным почвенным горизонтом. Стратиграфическая последовательность геологических тел в шурфах и их литологическая характеристика позволяют достаточно уверенно их коррелировать, что, в свою очередь, дает возможность сопоставлять связанный с ними археологический материал.

Временные рамки рассматриваемых комплексов определяются на основе геологических данных, которые свидетельствуют о формировании отложений, содержащих культурные остатки (слои 2–9), в период позднего неоплейстоцена. Кроме того, палеопочва, зафиксированная в верхней части разрезов в трех шурфах, с большой долей вероятности может соотноситься с палеопочвой из раскопов 2 и 3 стоянки Тинит-1, расположенной в 14 км от памятника Рубас-1. Это предположение косвенно подтверждается сходством условий осадконакопления и строения разрезов на обоих объектах и отсутствием в этом районе других известных палеопочв. Нижняя хронологическая граница ископаемого почвенного горизонта на Тините-1 (слой 2.3) на основе результатов 14С-датирования определяется возрастом ≈ 39 тыс. л.н. [Анойкин и др., 2013].

Каменная индустрия

Археологический материал шурфов связан с пачкой слоев 2–9. Он залегал в основном в гравийно-щебнисто-галечных горизонтах (см. рис. 2). В ходе работ на шурфе 1 во вскрытой толще выделено семь уровней локализации артефактов (археологических уровней). Археологические уровни включают артефакты, находящиеся в пределах одного литологического тела и имеющие согласное залегание с вмещающими отложениями, а также небольшой вертикальный разброс относительно друг друга. Поскольку артефакты верхнего комплекса Рубаса-1 связаны преимущественно с маломощными горизонтами коллювиально-пролювиально-делювиального генезиса, нельзя исключать перемещения кремневых изделий в процессе формирования слоя, считать их априори залегающими in situ и предполагать, что выделенные археологические уровни соответствуют отдельным моментам функционирования стоянки (горизонтам обитания). Вместе с тем с учетом характера залегания, состава, а также состояния поверхностей и краев изделий можно утверждать, что если перемещение артефактов и имело место, то интенсивность и расстояние переноса были минимальными. Анализ стратиграфии остальных шурфов позволяет коррелировать уровни залегания археологического материала на всех объектах.

В ходе изучения археологического материала было установлено, что рассматриваемая каменная индустрия моносырьевая и основана на использовании кремня, источником которого являлась галька, извлекавшаяся из русла реки или из разрушающихся конгломератов. Коллекция стратифицированного археологического материала из шурфа 1 насчитывает 804 экз., из шурфа 2 – 32, из шурфа 3 – 108, из шурфа 4 – 67, из шурфа 5 – 210 экз.

Каменные индустрии, представленные во всех шурфах, достаточно однообразны и, судя по условиям залегания артефактов, вероятно, близки по возрасту (в пределах одного культурно-хронологического подразделения). Поэтому артефакты из разных шурфов будут анализироваться суммарно, по выделенным археологическим уровням.

Среди артефактов с уровней 1–7 много обломков и осколков – 818 экз., в среднем 67 %. Эта категория предметов не является технологически значимой, далее статистические данные приводятся без ее учета.

Археологический уровень 1. Обнаружены 24 артефакта: нуклевидный обломок, пластина, 2 пластинчатых отщепа, 14 отщепов и 6 технических сколов. Орудийный набор включает: скребок боковой, нож с обушком-обломом, комбинированное изделие (ретушированный анкош + нож) и два обломка с ретушью.

Археологический уровень 2. Обнаружены 59 артефактов: 3 нуклевидные формы, 7 пластин, 5 пластинчатых отщепов (рис. 4, 8 ), 39 отщепов и 5 технических сколов. Нуклевидные изделия представлены нуклевидным обломком, а также одно- и двухплощадочным ядрищами монофронтальными параллельного принципа скалывания для получения удлиненных заготовок (рис. 4, 11 ). Орудийный набор включает: скребло поперечное, скребок с плечиками (рис. 4, 5 ), долотовидное орудие, два резца (угловой (рис. 4, 4 ) и плоский), нож с естественным обушком, выемчатое орудие с ретушированным анкошем, шиповидное

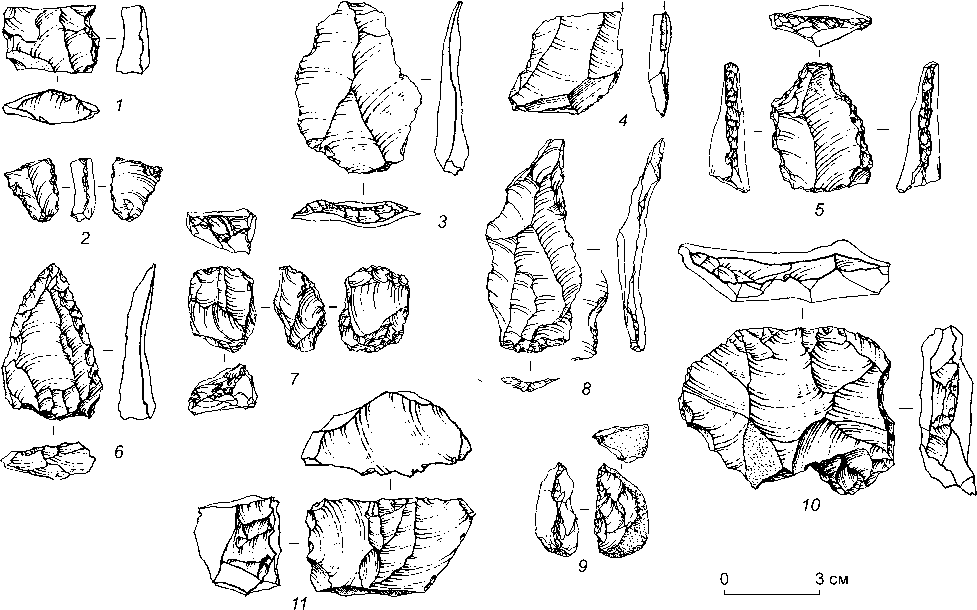

Рис. 4. Каменные артефакты памятника Рубас-1. Здесь и далее рисунки А.В. Абдульмановой и Л.Б. Щербовой.

1, 2, 7, 9, 10 – археологический уровень 3; 3, 6 – подъемные материалы; 4, 5, 8, 11 – археологический уровень 2.

1 – клювовидное орудие; 2 – пластина с ретушью; 3 – атипичный остроконечник леваллуа; 4 – резец; 5 – скребок; 6 – остроконечник мустье; 7, 10, 11 – нуклеусы; 8 – пластинчатый отщеп; 9 – нож.

изделие, пластину с ретушью, три отщепа с ретушью и три обломка с ретушью.

Археологический уровень 3. Обнаружен 61 артефакт: 9 нуклевидных форм, 8 пластин, 7 пластинчатых отщепов, 35 отщепов и 2 технических скола. Нукле-видные изделия представлены пятью нуклевидными обломками и четырьмя ядрищами (одно- и двухплощадочное) монофронтальными параллельного принципа скалывания для получения удлиненных заготовок (рис. 4, 7, 10 ). Орудийный набор включает: два ножа с естественным обушком (рис. 4, 9 ), тронки-рованный пластинчатый скол, клювовидное орудие (рис. 4, 1 ), шиповидное изделие, два выемчатых орудия с ретушированным анкошем, комбинированное орудие (концевой скребок + ретушированный анкош), пластина с ретушью (рис. 4, 2 ) и три отщепа с признаками ретуши.

Археологический уровень 4. Обнаружены 139 артефактов: 20 нуклевидных форм, 22 пластины (рис. 5, 4), 10 пластинчатых отщепов, 70 отщепов, 13 техниче- ских сколов, 4 скола леваллуа (рис. 5, 6). Нуклевид-ные изделия представлены 15 нуклевидными обломками и 5 ядрищами (леваллуазское одноплощадочное монофронтальное для получения отщепов (черепаховидное), истощенное (рис. 5, 12) два одноплощадочных монофронтальных параллельного принципа скалывания для получения отщепов; торцовое одноплощадочное монофронтальное для удлиненных заготовок; подпризматическое). Орудийный набор включает: скребло продольное (рис. 5, 8), резец угловой (рис. 5, 5), нож с обушком-гранью, пять шиповидных изделий (рис. 5, 11), три пластины с ретушью, два от-щепа с ретушью, четыре технических скола с признаками ретуши, обломок с ретушью.

Археологический уровень 5. Обнаружены 53 артефакта: 8 нуклевидных форм, 10 пластин (рис. 5, 13 ), 6 пластинчатых отщепов (рис. 5, 3 ), 24 отщепа, скол леваллуа (рис. 5, 7 ). Нуклевидные изделия представлены семью нуклевидными обломками и истощенным подпризматическим ядрищем (рис. 5, 1 ). Орудийный

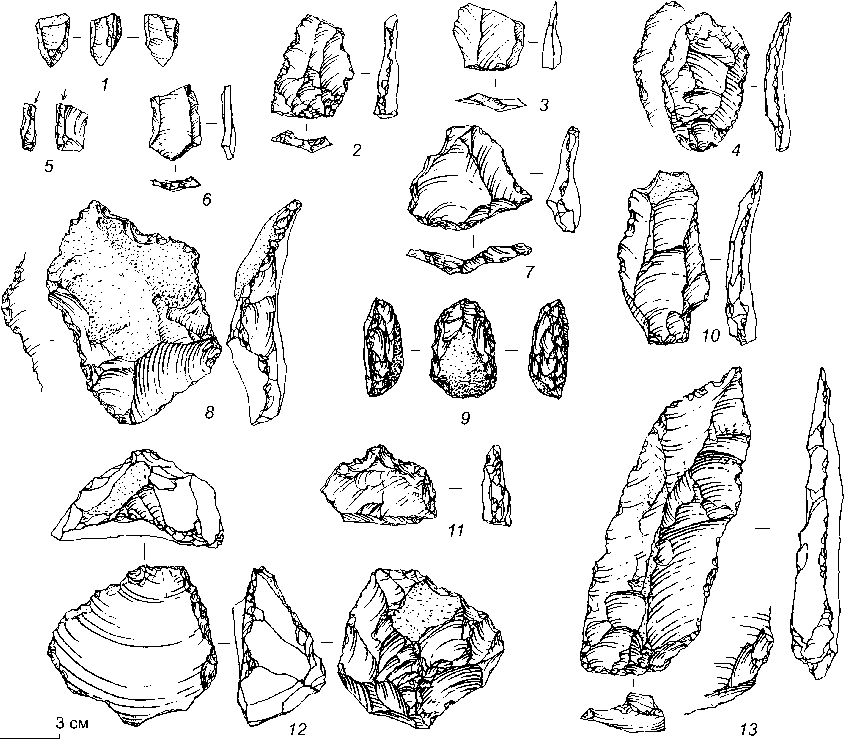

Рис. 5. Каменные артефакты памятника Рубас-1.

1–3, 7, 9, 10, 13 – археологический уровень 5; 4–6, 8, 11, 12 – археологический уровень 4.

1, 12 – нуклеусы; 2 – пластина с ретушью; 3 – пластинчатый отщеп; 4, 10, 13 – пластины; 5 – резец; 6, 7 – сколы леваллуа; 8 – скребло; 9 – скребок; 11 – шиповидное орудие.

набор включает: скребловидное изделие, скребок с лезвием, занимающим 2/3 периметра (рис. 5, 9 ); две пластины с ретушью (рис. 5, 2 ), два отщепа с элементами ретуши.

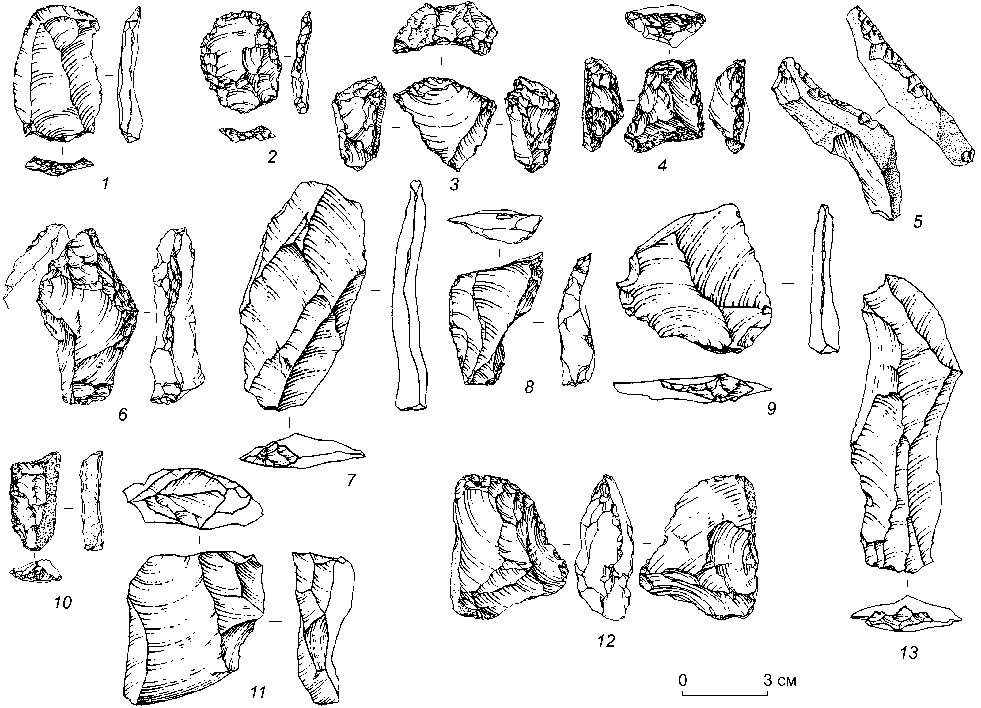

Археологический уровень 6. Обнаружены 66 артефактов: 10 нуклевидных форм, 7 пластин, 30 отщепов, 12 технических сколов (рис. 6, 8 ), 7 сколов леваллуа (рис. 6, 1, 7, 9, 13 ). Нуклевидные изделия представлены шестью нуклевидными обломками и четырьмя ядрищами (леваллуазское для получения острий (рис. 6, 3 ), леваллуазское для удлиненных заготовок (рис. 6, 11 ), два одноплощадочных монофронтальных параллельного принципа скалывания для получения отщепов). Орудийный набор включает: четыре скребла продольных, два одинарных (рис. 6, 5, 6), двойное на сколе леваллуа (рис. 6, 2 ), диагональное (рис. 6, 12 ), три скребка (концевые и тройной (рис. 6, 4 )), два ножа (с естественным обушком (рис. 6, 10 ) и с обушком-гранью), два шиповидных изделия, пластину с ретушью, три обломка с ретушью.

Археологический уровень 7. Обнаружено только аморфное истощенное ядрище.

Нестратифицированный комплекс. Большое количество артефактов извлечено из заполнителя гравитационных трещин, который, скорее всего, представляет собой смешанные отложения слоев 3-9. Коллекция насчитывает 82 экз., без учета обломков и осколков (46 экз.). В число находок входят: нуклевидные формы (8 экз.), отщепы (25 экз.), пластины (7 экз.), технические сколы (4 экз.), сколы леваллуа (2 экз.). Нуклевидные изделия представлены шестью нуклевидными обломками и двумя ядрищами параллельного принципа скалывания (истощенный одноплощадочный монофронтальный для получения отщепов и торцовый одноплощадочный моно-фронтальный для получения удлиненных заготовок). Орудийный набор включает: леваллуазский остроконечник (см. рис. 4, 3 ), мустьерский остроконечник (см. рис. 4, 6 ), скребок высокой формы, шиповидное изделие, два выемчатых орудия с ретушированным анкошем, два зубчато-выемчатых продольных орудия, три отщепа с ретушью и два обломка с ретушью.

Анализ материалов верхнего комплекса артефактов позволяет выделить две группы ассамбляжей, со-

Рис. 6. Каменные артефакты археологического уровня 6 памятника Рубас-1.

1, 7, 9, 13 - сколы леваллуа; 2, 5, 6, 12 - скребла; 3, 11 - нуклеусы; 4 - скребок; 8 - технический скол; 10 - нож.

ответствующих археологическим уровням 1–3 и 4–7. Сводные коллекции этих уровней (144 и 259 артефактов значимых категорий соответственно) различаются как по показателям, представляющим технику первичного расщепления, так и по орудийным наборам. Следует отметить, что горизонты 1–3 и 4–7, видимо, были разделены продолжительным временным интервалом; об этом свидетельствует пачка стерильных в археологическом плане отложений (слои 4 и 5 в стратиграфической колонке шурфа 1) мощностью более 1 м.

Каменную индустрию группы нижних уровней (4–7) характеризует развитая леваллуазская техника. Леваллуазские ядрища составляют ок. 30 % от типологически выраженных нуклеусов, а сколы леваллуа 5,5 % от категории сколов. IFlar равен 23,2, а IFstr 13,6 (табл. 1). Помимо леваллуазской техники использовались простое параллельное расщепление одно- и двухплощадочных ядрищ, а также расщепление, близкое к объемному – подпризматическое ядри-ще из уровня 5 и торцовый нуклеус с переходом фронта скалывания на латераль из уровня 4. В орудийном наборе (39 экз., из них 17 экз. – сколы и обломки с ретушью) преобладают скребла и шиповидные формы (27 и 32 % от типологически выраженных орудийных форм соответственно), менее многочисленны ножи и скребки, причем последние далеки от классических верхнепалеолитических типов. Скребки выполнены, как правило, на небольших отщепах, с коротким прямым или слабоизогнутым лезвием, они имеют признаки одно- и двухрядной ретушной обработки. Тройной скребок по размерам и типу ретушной отделки близок к скреблам. Наиболее показателен инструмент с лезвием, которое занимает 2/3 периметра и имеет следы тщательной многорядной ретушной обработки на значительной части дорсальной поверхности. Данное орудие массивнее и длиннее округлых и ногтевидных скребков в классических индустриях верхнего палеолита и выполнено на первичном от- щепе. Материалы уровней 4–7 позволяют сделать вывод о том, что в первичном расщеплении примерно в равной степени применялись простая параллельная и левалуазская техники, эпизодически использовались методы объемного раскалывания. Сколы, полученные с помощью леваллуазской техники, небольшой толщины и с низким индексом массивности. Это в основном технические сколы, которые не преобразовывались в орудия. По морфологическим показателям (характер огранки, остаточные ударные площадки, направления снятия и др.) их можно отнести к боковым/краевым сколам подправки фронтальной поверхности нуклеуса, которая подготавливала отделение основного снятия в рамках конвергентной однонаправленной острийной леваллуазской техники. Таким образом, по совокупности признаков данная индустрия, с большой долей вероятности, соответствует финальным стадиям среднего палеолита. Она свидетельствует о сохранении леваллуазской техники и появлении полуобъемного и объемного расщепления. В орудийном наборе наряду с классическими среднепалеолитическими типами фиксируются верхнепалеолитические категории изделий, в основной массе неустойчивых форм.

В комплексе артефактов верхних уровней (1–3) типологически выраженные нуклевидные формы представлены простыми одно- и двухплощадочными монофронтальными ядрищами. Среди сколов, по сравнению с таковыми нижних уровней, резко уменьшается количество арте фактов с фасети-рованными площадками (IFlar 13, IFstr 2,6), сколы леваллуа отсутствуют (табл. 1). Анализ каменного инвентаря выявил увеличение роли параллельной бинаправленной и продольно-поперечной огранки дорсальной части изделий (табл. 2). Отмечается уменьшение средних размеров ядрищ и сколов, что может свидетельствовать о более интенсивном использовании нуклеусов и их более частом пере-

Таблица 1. Распределение сколов верхнего комплекса памятника Рубас-1 по типу ударных площадок

|

Археологический уровень |

Ударные площадки |

Всего, экз. |

|||||||||

|

естественные |

гладкие |

точечные + линейные |

двухгранные |

фасетированные |

|||||||

|

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

||

|

1 |

1 |

5,9 |

7 |

41,2 |

3 |

17,6 |

5 |

29,4 |

1 |

5,9 |

17 |

|

2 |

1 |

2,9 |

24 |

70,6 |

5 |

14,7 |

3 |

8,8 |

1 |

2,9 |

34 |

|

3 |

5 |

19,2 |

18 |

69,2 |

3 |

11,5 |

– |

– |

– |

– |

26 |

|

4 |

7 |

10,6 |

36 |

54,5 |

9 |

13,6 |

6 |

9,1 |

8 |

12,1 |

66 |

|

5 |

1 |

4,0 |

18 |

72,0 |

3 |

12,0 |

2 |

8,0 |

1 |

4,0 |

25 |

|

6 |

1 |

2,9 |

15 |

44,1 |

6 |

17,6 |

4 |

11,8 |

8 |

23,5 |

34 |

|

Всего |

16 |

7,9 |

118 |

58,4 |

29 |

14,4 |

20 |

9,9 |

19 |

9,4 |

202 |

Таблица 2. Распределение сколов верхнего комплекса памятника Рубас-1 по характеру огранки в дорсальной части

|

Археологический уровень |

Огранка |

Всего, экз. |

|||||||||||||

|

естественная |

гладкая |

субпараллельная |

продольнопоперечная |

конвергентная |

бессистемная |

||||||||||

|

однонаправленная |

бинаправлен-ная |

||||||||||||||

|

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

||

|

1 |

– |

– |

5 |

21,7 |

7 |

30,4 |

– |

– |

7 |

30,4 |

2 |

8,7 |

2 |

8,7 |

23 |

|

2 |

3 |

5,4 |

7 |

12,5 |

15 |

26,8 |

7 |

12,5 |

15 |

26,8 |

3 |

5,4 |

6 |

10,7 |

56 |

|

3 |

1 |

1,9 |

7 |

13,5 |

16 |

30,8 |

3 |

5,8 |

21 |

40,4 |

1 |

1,9 |

3 |

5,8 |

52 |

|

4 |

4 |

3,4 |

17 |

14,3 |

51 |

42,9 |

8 |

6,7 |

29 |

24,4 |

4 |

3,4 |

6 |

5,0 |

119 |

|

5 |

1 |

2,2 |

6 |

13,3 |

23 |

51,1 |

3 |

6,7 |

8 |

17,8 |

2 |

4,4 |

2 |

4,4 |

45 |

|

6 |

2 |

3,6 |

7 |

12,5 |

25 |

44,6 |

3 |

5,4 |

9 |

16,1 |

4 |

7,1 |

6 |

10,7 |

56 |

|

Всего |

11 |

3,1 |

49 |

14,0 |

137 |

39,0 |

24 |

6,8 |

89 |

25,4 |

16 |

4,6 |

25 |

7,1 |

351 |

оформлении в рамках параллельной стратегии. При этом соотношение основных категорий сколов (за исключением сколов леваллуа) соответствует таковым нижних уровней. Орудийный набор (31 экз., из них 12 экз. – сколы и обломки с ретушью) демонстрирует большее разнообразие форм. Преобладают ножи (26 % от типологически выраженных орудийных форм), скребки (16 %) и выемчатые орудия с ретушированными анкошами. Равными долями представлены как верхнепалеолитические формы (резцы, долотовидное и тронкированное изделия), так и «архаичные» (скребло, клювовидное и шиповидные изделия). Однако орудия верхнепалеолитических типов по сравнению с комплексом нижних уровней не только разнообразнее, но и ближе к «классическим» образцам. Среди них следует отметить скребок с плечиками, ассоциирующийся с позднепалеолитическими индустриями. Таким образом, индустрию верхних археологических уровней, вероятно, можно отнести к началу перехода от среднего к верхнему палеолиту; это предположение подтверждается изменениями как в первичном расщеплении (отказ от леваллуазской техники), так и в соотношении средне- и верхнепалеолитических типов орудий при большем разнообразии последних.

Нестратифицированный комплекс (13 орудийных форм) по типологической представленности в целом соответствует материалам шурфов, но при этом содержит два ярких остроконечника. Следует отметить наличие торцового ядрища для получения пластин и скребка высокой формы – типов, сочетание которых характерно для переходных и ранних верхнепалеолитических индустрий [Вишняцкий, 2008; Деревянко, 2011]. Таким образом, нестратифицированные материалы содержат как несомненные среднепалеолитические орудийные формы, так и изделия, вероятно, более позднего времени.

Дискуссия

Изучение археологических материалов верхнего комплекса стоянки Рубас-1 выявило их культурное соответствие наборам каменных артефактов рубежа среднего – верхнего палеолита. Отсутствие данных абсолютной хронологии не позволяет определить точные временные рамки их бытования. Вместе с тем прямые аналоги этих технокомплексов имеются в материалах расположенной в том же районе многослойной стоянки Тинит-1 (11 археологических горизонтов) [Деревянко и др., 2012; Анойкин и др., 2013]. Ее ассамбляжи также характеризуются большим количеством простейших форм пло ско стных ядрищ и представленными в нижних археологических горизонтах выразительными леваллуазскими формами (для получения отщепов и острий), которые использовались вместе с торцовыми разновидностями нуклеусов. На более поздних этапах на смену левал-луазской технике приходит параллельная полуобъем-ная техника раскалывания, нацеленная на получение пластинчатых заготовок с элементами продольной и бипродольной огранки дорсальных поверхностей, близкая к технике, которая получила отражение в материалах стоянок Бокер Тахтит (Израиль) и Странска Скала (Чехия) [Volkman, 1983; Škrdla, 2003]. В орудийном наборе из всех археологических горизонтов Тинита-1 преобладают изделия с режущими и скребущими лезвиями, что связано, вероятнее всего, с хозяйственной специализацией стоянки. Следует отметить, что на стоянке Тинит-1, как и на памятнике Рубас-1, среди орудий отсутствуют изделия со следами бифа-сиальной обработки. В коллекции нижних горизонтов значительную долю составляют леваллуазские сколы и изделия из них. Орудия верхнепалеолитических категорий всех археологических уровней невыразительны и представлены в основном атипичными формами скребков и резцами. Вместе с тем в археологических горизонтах 4–6 найдены единичные скребки высокой формы, тронкированно-фасетированные орудия и многогранный поперечный резец, являющиеся маркирующими орудийными формами для многих ар-хеокомплексов рубежа среднего – верхнего палеолита [Вишняцкий, 2008; Деревянко, 2011; The Early…, 2004; Transitions…, 2006]. Памятники Тинит-1 и Ру-бас-1, которые близки по многим чертам в облике индустрий, тенденциям изменений в первичном расщеплении и орудийных наборах, а также по локализации на местности и стратиграфическим последовательностям на этих стоянках, с большой долей вероятности, относятся к одному культурно-хронологическому подразделению. С учетом результатов радиоуглеродного датирования, полученных для ар-хеокомплексов Тинита-1, наиболее вероятным периодом бытования индустрии Рубаса-1 можно считать 50–35 тыс. л.н. [Анойкин и др., 2013].

Анализ других, территориально и хронологически близких, палеолитических индустрий дает основания для вывода об отсутствии на территории Северо-Восточного Кавказа стратифицированных стоянок открытого типа с материалами этого культурно-временного интервала. С Рубасом-1 соседствуют многослойные пещерные стоянки Таглар, Газма, Азых, Дашсалах-лы, Бузеир (Азербайджан). Материалы первых трех памятников наиболее представительны и опубликованы [Джафаров, 1983, 1999; Любин, 1989; Гусейнов, 2010; Зейналов, 2014]. В Тагларской пещере, находящейся на территории Нагорного Карабаха, выделено шесть слоев, содержащих индустрии среднепалеолитического времени. Технокомплексы всех слоев достаточно однообразны; их основой являются леваллуаз-ские и мустьерские остроконечники, а также скребла различных вариантов, значительную долю составляют леваллуазские сколы. Индексы подправки площадок высокие (IFlar 66,2; IFstr 34,6). Среди орудий в незначительном количе стве представлены ножи, зубчато-выемчатые формы, лимасы и скребки. Резцы и проколки единичны. Первичное расщепление было ориентировано на получение остроконечных заготовок с помощью острийной леваллуазской техники, а также подпрямоугольных сколов для последующего изготовления скребел способом простого параллельного расщепления. В верхних слоях эпизодически встречаются артефакты, свидетельствующие об использовании полуобъемной техники, предполагающей при параллельном скалывании распространение фронта частично или полностью на боковые плоскости. Некоторые нуклевидные формы из этих слоев, судя по иллюстрациям, могут соответствовать тронки-рованно-фасетированным изделиям [Джафаров, 1983, с. 76, рис. 10, 4]. Особенностью индустрии Тагларской пещеры является интенсивное использование приема вентрального утончения базальной части орудий; оно фиксируется по остроконечникам и скреблам, причем на последних следы утончения могут распространяться на весь корпус (скребла тагларского типа). Упомянутые выше типы изделий характерны для индустрий финала среднего – начала верхнего палеолита Леванта, Средней Азии, Алтая и других регионов [Вишняц-кий, 2008; Rybin, 2014]. Время существования стоянки определяется на основе комплекса палеонтологических и геологических данных – от финала хазарской трансгрессии Каспийского моря до раннехвалынского времени (70–35 тыс. л.н.).

Материалы пещеры Газма (Нахчевань) по характеристикам близки к археокомплексам Таглара. В Газме выделено три культуросодержащих слоя с индустриями среднего палеолита [Джафаров, 1999; Зейналов, 2014]. Основу технокомплекса Газмы, как и Таг-лара, составляют о строконечники (леваллуазские и мустьерские) и скребла, имеются лимасы, ножи и немногочисленные невыразительные верхнепалео-литиче ские формы (скребки и проколки) [Зейналов, 2014]. Индустрии и Таглара, и Газмы отражают использование приемов вентральной подправки основания остроконечников и утончения заготовок скребел. В коллекции Газмы присутствует скребло с лезвием, подвергнутым бифасиальной обработке. Время бытования стоянки установлено на основе одной калиброванной радиоуглеродной даты, полученной по объединенной коллекции кости из всех трех культуросодержащих слоев, – 29 300 ± 187 л.н. [Там же]. Однако с учетом археологического контекста и особенностей датируемого материала она представляется нам значительно омоложенной. Индустрия Газмы по основным показателям в целом соответствует технокомплексу территориально близкой Тагларской пещеры; с большой долей вероятности, они принадлежат одному культурно-хронологическому интервалу.

Представительная индустрия среднего палеолита из слоя III пещеры Азых (Нагорный Карабах), по мнению исследователей, – более древняя (раннехазарское время – 130–80 тыс. л.н.), чем указанные выше. В ее технокомплексе также имеются остроконечники с базальным утончением, скребла тагларско-го типа и тронкированно-фасетированные изделия [Любин, 1989; Гусейнов, 2010]. При этом здесь присутствуют редкие ручные рубила и чопперы. В орудийном наборе преобладают леваллуазские и му-стьерские остроконечники, скребла, заметную долю составляют зубчато-выемчатые изделия и ножи. В верхнепалеолитическую группу орудий входят редкие невыразительные скребки и угловые резцы. Первичное расщепление основывалось на дисковидных ядрищах; про стых нуклеусов параллельного принципа расщепления немного; леваллуазские формы единичны [Гусейнов, 2010]. Таким образом, индустрия слоя III пещеры Азых имеет общие черты со среднепалеолитическими комплексами других стоянок Азербайджана, но содержит много архаичных элементов. Среднепалеолитическую индустрию Азыха, вероятно, следует рассматривать как предшественницу комплексов Таглара, Газмы и др.: в ней прослеживаются основные направления их будущего развития (ориентация на леваллуазское расщепление, по степенный отказ от бифасиальных форм, доминирование остроконечников и скребел в орудийных наборах, присутствие специфических типов изделий (остроконечники с базальной подправкой, тронкированно-фасетированные и т.д.)). Наличие у этого технокомплекса архаичных черт может объясняться смешением археологического материала: слой III, хотя и не отличался большой мощностью (до 1,5 м), мог включать несколько культурно и хронологически различных уровней обитания.

Коллекция артефактов из пещеры Дашсалахлы (Газахский р-н Азербайджана) по основным параметрам также соответствует упомянутым индустриям. Технокомплекс, основой которого являются удлиненные скребла и остроконечники (леваллуазские и му-стьерские), в т.ч. утонченные в вентральной части, включает ножи и зубчато-выемчатые формы, но не содержит изделий верхнепалеолитических типов. Первичное расщепление представляют дисковидные ядрища при значительном количестве леваллуазских сколов, IFstr 48,1. Данная индустрия (для нее не имеется каких-либо возрастных определений) по технико-типологическим характеристикам может соответствовать нижним слоям Таглара или немного более раннему этапу среднего палеолита [Джафаров, 1999; Гусейнов, 2010].

На территории Армении наиболее представительные комплексы, содержащие материалы, которые могут относиться к рубежу среднего – верхнего палеолита, принадлежат многослойным пещерным стоянкам Ереванская и Лузакерт I [Ерицян, 1970, 1975; Chataigner et al., 2003; Adler et al., 2012; Stone Age…, 2014].

В Ереванской пещере (окрестности г. Еревана) с означенным интервалом связаны, видимо, материалы четырех верхних культуросодержащих слоев (коллекции первых трех практически не опубликованы [Stone Age…, 2014]). Первичное расщепление характеризуют леваллуазские и простые ядрища параллельного принципа скалывания, сколы леваллуа, в т.ч. удлиненные, а также сравнительно невысокие индексы фасетирования (IFlar 34,5, IFstr 18,0) [Ерицян, 1970]. В орудийном наборе доминируют скребла, присутствуют леваллуазские и мустьерские остроконечники, имеются ножи и выемчатые изделия. Верхнепалеолитические типы, представленные долотовидными орудиями, атипичными скребками и простыми формами резцов, немногочисленны, но их присутствие нарастает вверх по разрезу [Ерицян, 1970; Ерицян, Семенов, 1971; Stone Age…, 2014]. Обнаружены бифасиально обработанные орудия и лимасы. Для индустрии типичны такие артефакты, как остроконечники со следами базальной подправки (остроконечники ереванского типа) и тронкированно-фасетированные изделия с двумя и более усеченными краями (скребла с утонченным корпусом), прямые аналоги которых имеются в археокомплексах Азербайджана [Джафаров, 1999; Liagre et al., 2006]. Для культуросодержащих слоев 3 и 4 в Ереванской пещере получена серия некалиброванных AMS-дат в интервале >49 000–32 000 л.н. [Stone Age…, 2014, p. 76].

Материалы верхних слоев (СI и В) пещеры Луза-керт I (Котайкская обл. Армении) характеризуют доминирование леваллуазского расщепления и высокие индексы фасетирования (IFstr ≈ 50) [Ерицян, 1975; Liagre et al., 2006; Stone Age…, 2014]. В слое CI среди орудий большинство составляют остроконечники, в основном леваллуазские, и скребла. Представлены зубчато-выемчатые формы и ножи. Изделия верхнепалеолитических типов немногочисленны, в основном это долотовидные изделия и атипичные скребки. В большом количестве встречаются изделия, утонченные в вентральной зоне, среди них – остроконечники со следами подправки в базальной части. В слое В преобладают зубчато-выемчатые орудия, остроконечников крайне мало, артефакты со следами подправки основания фиксируются редко. Много ножей. Скребла (включая скребла-ножи) и изделия верхнепалеолитических типов представлены примерно в равных долях (ок. 10 %). Последние включают скребки, плоские резцы и острия-перфораторы. Судя по рисункам, в коллекциях слоев CI и В имеются изделия, которые могут рассматриваться как тронкированно-фасетиро-ванные [Ерицян, 1975, с. 48, рис. 5, 8, 9 ]. Материалы верхних горизонтов пещеры Лузакерт I соответствуют, вероятнее всего, интервалу 40–30 тыс. л.н. Определение базируется на трех OSL-датах для слоя С – ≈ 36 тыс. л.н. с допуском 2–3 тыс. лет, а также калиброванной AMS-дате, установленной по зубу лошади из этого же слоя, – 31 692 ± 190 л.н. [Stone Age…, 2014, p. 78].

К этому же или несколько более древнему периоду отно сятся материалы пещеры Холк-1 (Тавушская обл. Армении), в которой выделено семь культуросодержащих слоев палеолитического времени. Каменный инвентарь на данном объекте крайне скуден. Так, слой 5, для которого имеются две AMS-даты 39 109 ± ± 1 324 (калиброванная) и >46 000 л.н., содержит нуклеус, отщеп и семь осколков, а слой 4 с AMS-датой 35 550 ± 650 л.н. – отщеп и осколок [Pinhasi, Gasparian, Wilkinson et al., 2008, p. 810; Pinhasi, Gasparian, Nahapetyan et al., 2011, p. 3855]. В подстилающих от- ложениях обнаружены удлиненные остроконечники и пластины с фасетированными ударными площадками, свидетельствующие об использовании леваллуаз-ской техники [Pinhasi et al., 2008; Stone Age…, 2014].

Подъемные материалы скального навеса Ангеха-кот I (Сюникская обл. Армении) включают небольшую, но показательную коллекцию, в которую входят униполярные конвергентные (леваллуазские ?) и дисковидные ядрища, леваллуазские и мустьер-ские остроконечники, в т.ч. «ереванского типа» и с вентрально-утонченным корпусом. Имеются также скребла, бифас и несколько изделий с элементами бифасиальной обработки [Liagre et al., 2006; Stone Age…, 2014]. Согласно реконструкциям условий формирования участка долины р. Воротан, на котором находится объект, возраст археологических материалов значительно моложе интервала 126 ± 3 ÷ 111 ± ± 4 тыс. л.н. (K/Ar-даты) [Liagre et al., 2006, p. 8].

На стоянке открытого типа Калаван-2 (Гехарку-никская обл. Армении) палеолитические артефакты зафиксированы в пяти слоях. К поздним этапам среднего палеолита исследователи относят только два верхних слоя (6 и 7) [Stone Age…, 2014]. Первичное расщепление характеризуется широким применением в рамках леваллуазской техники рекуррентного однонаправленного метода, который использовался для получения пластинчатых заготовок и удлиненных острий. Имеются дисковидные ядрища. Орудийный набор составляют леваллуазские и мустьерские остроконечники, скребла; изделия верхнепалеолитических типов редки и невыразительны (долотовидное, атипичные скребки и резец). Использовалась техника тронкирования, но остроконечники ереванского типа отсутствуют [Гукасян и др., 2010]. Возраст стоянки определяется на основе некалиброванной AMS-даты, полученной по зубу бовида из слоя 7, – 34 200 ± ± 360 л.н.; остальные даты для этого слоя (в пределах 27–16 тыс. л.н.) считаются омоложенными [Stone Age…, 2014, p. 83].

Рассматривая индустрии Азербайджана и Армении в целом, исследователи отмечают их близо сть к комплексам загрос-таврийского мустье, которые отражают сочетание леваллуазских и простых параллельных техник раскалывания и включают радиаль-ные/дисковидные нуклеусы. В орудийных наборах преобладают скребла и остроконечные формы (ле-валлуазские и мустьерские остроконечники, угловатые скребла и др.), часто удлиненные; имеются трон-кированно-фасетированные изделия, в т.ч. орудия со следами подправки базальной части, свидетельствующие о широком применении приемов усечения заготовок [The Paleolithic…, 1993; Dibble, McPherron, 2007; Tsanova, 2013]. К указанным выше стоянкам отно сят и ряд основных памятников с материалами финального этапа среднего палеолита на территории

Грузии (Ортвала-Клде, Сакажиа и др.) [Любин, 1989; Голованова, Дороничев, 2003; Гукасян и др., 2010; Tushabramishvili et al., 1999; Adler, 2002; Pleurdeau et al., 2007].

Сравнение материалов стоянок Рубас-1 и Тинит-1 с коллекциями памятников Южного Кавказа выявило значительные различия между ними. Первичное расщепление на стоянках Дагестана не было связано с дисковидными и радиальными ядрищами, а левал-луазская техника не являлась доминирующей даже в период, которому соответствуют нижние археологические уровни. На верхних уровнях получила отражение преимущественно параллельная полуобъемная техника раскалывания в одном и встречных направлениях. В орудийных наборах имеются остроконечные формы, среди них – угловатые скребла и остроконечники, но их доля незначительна. Прием тронкирова-ния заготовок использовался, но не систематически. Тронкированно-фасетированные изделия единичны, орудия со следами базальной подправки не обнаружены. Отсутствуют также бифасиально оформленные изделия и лимасы. В целом же для этих индустрий основными орудийными типами являются предметы без следов интенсивной ретушной отделки (ножи, однолезвийные скребла, сколы со следами ретуши), что обусловлено, скорее всего, хозяйственной специализацией рассматриваемых стоянок открытого типа. Эти материалы трудно сравнивать с пещерными комплексами. В данной ситуации основными ориентирами являются использовавшиеся системы первичного расщепления и отдельные яркие орудийные формы. В этом контексте материалам Закавказья наиболее близки археокомплексы нижних горизонтов, представляющие развитую леваллуазскую технику, нацеленную на получение удлиненных, в частности остроконечных, заготовок, и содержащие единичные экземпляры изделий характерных типов, перечисленных выше (остроконечники, тронкированно-фасети-рованные орудия и т.д.).

Индустрии финала среднего палеолита Приморского Дагестана, как показало его изучение, в динамике демонстрируют продолжение линии развития, которую представляют комплексы среднего палеолита южно-кавказских стоянок: переход в первичном расщеплении от нескольких леваллуазских техник к одному сильно измененному однонаправленному о стрийному варианту, нацеленному на получение удлиненных конвергентных заготовок. В дальнейшем он модифицируется в параллельную полуобъемную пластинчатую технику раскалывания (в продольном и бипродольном вариантах) при одновременном использовании торцовых форм ядрищ. Орудийные наборы постепенно освобождаются от острийных форм и сложных типов скребел. Еще раньше исчезают орудия со следами бифасиальной обработки и лимасы.

Однако такие изделия, как мустьерские остроконечники фиксируются в более ранних материалах стоянок в долине Рубаса или в подъемных комплексах этой же территории [Деревянко и др., 2012]. Одновременно с указанными процессами увеличивается доля верхнепалеолитических форм, среди которых начинают появляться скребки «классических» типов и отдельные маркирующие изделия (скребки высокой формы, многогранные поперечные резцы). Важно отметить, что, согласно данным радиоуглеродного датирования, материалы рубежа среднего – верхнего палеолита из южно-кавказских памятников синхронны рассматриваемым комплексам Дагестана. Таким образом, последние на ранних стадиях бытования (80–50 тыс. л.н.) проявляли сходство с индустриями загрос-таврийского типа (к их кругу относят материалы стоянок Закавказья), а в более поздний период обнаруживали явные отличия от комплексов соседних территорий. Это позволяет считать дагестанские индустрии локальным вариантом развития среднепалеолитических индустрий Среднего Востока.

Определенные аналогии прослеживаются между материалами финального среднего палеолита Приморского Дагестана и индустриями памятников Русской равнины, которые не соответствуют «восточному микоку» с его характерными формами двухсторонне обработанных орудий. Так, материалы слоев 7–9 стоянки Шлях (средний Дон), датированных естественно-научными методами 44–37 тыс. л.н., отличаются своеобразной техникой получения типологически ле-валлуазских пластин с торцово-клиновидных и плоскостных нуклеусов со смежными фронтами [Нехо-рошев, 2009]. На наш взгляд, она близка к технике, реконструированной на основе ремонтажа материалов археологического горизонта 4 стоянки Тинит-1 [Деревянко и др., 2012]. В слое 8 индустрии Шляха также имеются нуклеусы параллельного принципа скалывания с противолежащими ударными площадками и единичные радиальные ядрища. Ле-валлуазские сколы немногочисленны; индексы подправки площадок: IFlar 19,9, IFstr 12,1 [Нехорошев, 2009]. Орудийный набор составляют остроконечники, ножи, атипичные скребки и резцы, тронкиро-ванные сколы, протокостёнковские ножи и скребла с ядрищным утончением («костёнковская подтеска»). Использование последнего приема характерно для индустрии (его проявления зафиксированы на 17 % орудий на сколах). Предметов со следами двухсторонней обработки нет. Материалы слоя 9 свидетельствуют о том, что скалывание производилось в основном с нуклеусов параллельного плоскостного принципа расщепления; среди орудий отсутствуют остроконечники и протокостёнковские ножи; практически не представлен прием ядрищного утончения [Там же, с. 114]. В целом индустрии нижних слоев

Шляха близки к материалам дагестанских стоянок по некоторым важным параметрам первичного расщепления. Это трансформация острийной леваллуаз-ской техники в полуобъемную пластинчатую при сохранении небольшого количества типологически ле-валлуазских заготовок. Сходство с даге станскими материалами проявляется и в орудийных наборах, в первую очередь слоя 9 стоянки Шлях: преобладают простые формы скребел и сколы с ретушью, представлена верхнепалеолитическая группа орудий, состоящая в основном из атипичных скребков и резцов, имеются единичные экземпляры проколок, концевых скребков, тронкированных сколов, отсутствуют бифа-сиальные формы.

Материалы нижних слоев стоянки Шлях демонстрируют сходство с некоторыми комплексами стоянок на территории Донбасса (Курдюмовка, Званов-ка, Белокузьминовка) [Колесник, 2003; Нехорошев, 2009]. Однако проводить аналогии между последними и материалами Приморского Дагестана трудно. В первичном расщеплении у них есть отдельные близкие черты, в первую очередь в ориентации индустрий на получение пластинчатых заготовок с подпризматических нуклеусов при сохранении леваллуазской составляющей среди конечных продуктов расщепления. Однако их орудийные наборы демонстрируют различия. Наиболее яркими формами индустрий бе-локузьминовской группы являются остроконечники и ножи с утонченным корпусом, протокостёнковские ножи и тронкированные сколы; имеются бифасиаль-ные формы. Среди изделий довольно значительную долю составляют леваллуазские сколы; высок индекс тонкой подправки площадок (для верхнего культуросодержащего слоя Белокузьминовки IFstr равен 43,9) [Колесник, 2003].

Таким образом, в археологических комплексах рубежа среднего – верхнего палеолита Кавказского региона и на юге Русской равнины пока не обнаружены прямые аналоги синхронных индустрий Приморского Дагестана.

Заключение

Изучение индустрий финала среднего палеолита Приморского Дагестана на материалах стоянок Рубас-1 (верхний комплекс) и Тинит-1 позволяет сделать вывод о постепенном отказе от леваллуазской техники на фоне ее трансформации, направленной на более интенсивное использование технического объема ядрища в рамках полуобъемного пластинчатого расщепления. Параллельно в индустриях происходили изменения в орудийном наборе – исчезали среднепалеолитические острийные формы, упрощалась обработка скребел, увеличивались количество и разно- образие верхнепалеолитических типов, появлялись единичные маркирующие орудия (скребки с плечиками и высокой формы, тронкированно-фасетирован-ные изделия, многогранные резцы). При этом общий типологический состав орудий соответствовал одной функциональной направленности. Рассмотренные индустрии на протяжении всего периода существования, который составляет ок. 15 тыс. лет (50–35 тыс. л.н.), демонстрируют плавный характер изменений в рамках одной стратегии. Обзор синхронных комплексов ближайших территорий показывал, что по ряду параметров материалы нижних археологических уровней памятников Рубас-1 (верхний комплекс) и Ти-нит-1 наиболее близки к инвентарю стоянки Шлях (слои 7–9). Однако по особенностям орудийного набора и приемам вторичной обработки дагестанские комплексы нельзя напрямую соотносить ни с индустрией среднего Дона, ни с территориально и хронологически близкими комплексами Южного Кавказа. Вместе с тем обнаруженные в верхних уровнях стоянок Дагестана руководящие типы орудий (скребки высокой формы и т.д.) позволяют рассматривать данные технокомплексы в контексте общего развития индустрий рубежа среднего – верхнего палеолита западной части Евразии.

Время существования археологических комплексов, непосредственно предшествующих индустриям переходного периода от среднего к позднему палеолиту, западной части Кавказа (Сакажиа, Ортвала-Клде, Мезмайская пещера и др.) определяется интервалом 44–37 тыс. л.н. [Pinhasi, Nioradze, Tushabramishvili et al., 2012], что соответствует датам, полученным для стоянок Приморского Дагестана. Вместе с тем технокомплексы Рубаса-1 и Тинита-1 свидетельствуют об изменениях в технике первичного расщепления и в меньшей степени – в орудийных наборах, направленных на формирование верхнепалеолитических черт. Это позволяет предполагать развитие поздних каменных индустрий региона на местной основе. Однако сегодня на территории Дагестана не известны стратифицированные стоянки с четко идентифицируемыми ассамбляжами начальных и более поздних этапов верхнего палеолита. Но даже при отсутствии информации о позднем палеолите региона можно допустить, что был внешний импульс, возможно, связанный со сменой человеческой популяции, который вызвал изменения в направлении «верхнепалеолитической революции» («дрейф идей») после 37 тыс. л.н.

Список литературы Индустрии рубежа среднего - верхнего палеолита долины реки Рубас (приморский Дагестан)

- Анойкин А.А., Славинский В.С., Рудая Н.А., Рыбалко А.Г. Новые данные об индустриях рубежа среднего - верхнего палеолита на территории Дагестана // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2013. - № 2. - С. 26-39.

- Вишняцкий Л.Б. Культурная динамика в середине позднего плейстоцена и причины верхнепалеолитической революции. - СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2008. - 251 с.

- Голованова Л.В., Дороничев В.Б. Средний палеолит Кавказа // Археологический альманах. - Донецк, 2003. - №13.-С. 18-66.

- Гукасян R, Колонж Д., Нахапетян С., Оливье В., Гаспарян Б., Моншо Э., Шатене К Калаван-2 (северное побережье озера Севан, Армения): памятник конца среднего палеолита на Малом Кавказе // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2010. - № 4. - С. 39-51.

- Гусейнов М. Древний палеолит Азербайджана. - Баку: ТекНур, 2010. - 220 с.