Информация как ценностный фактор в развитии ребенка: роль функциональности семьи в подаче информации

Автор: Исманова Н.А., Абылкасымова А.О.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 7, 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной статье освещены вопросы, касающиеся социализации личности в информационной среде, активизации познавательных процессов человеческой психики (воображение, мышление, речь, память и др.), которые способствуют продуктивному восприятию субъектом информации в контексте формирования морально-нравственных качеств и обеспечения устойчивости личности в кризисных условиях общества. Выделены научные концепции и методологии, определяющие функции информации в формировании нового типа общества. Отмечена роль потенциала взрослых и функциональности семьи в эффективной передаче гендерной, этнической, экономической, духовной, демографической информации детям с целью формирования идентичности разных уровней, развития социальных потребностей личности. Отмечена общественная значимость развития эмоционального сознания в становлении личности. Проведен анализ причин дисфункциональности семьи в современном обществе. Даны рекомендации по подготовке родителей к выполнению семейных функций, ибо качество передачи информации взрослыми способствует эффективному развитию индивидуальных функций ребенка, его успешной интеграции в социум. Отмечена необходимость повышения внимания общества к решению данных вопросов.

Социализация личности, информационное пространство, социальная чувствительность, восприятие информации, дисфункциональность семьи, социальные последствия, эмоциональный разум, социальная ответственность

Короткий адрес: https://sciup.org/149143308

IDR: 149143308 | УДК: 159.922.7 | DOI: 10.24158/tipor.2023.7.7

Текст научной статьи Информация как ценностный фактор в развитии ребенка: роль функциональности семьи в подаче информации

Информация - это сведения об окружающем мире и протекающих в нем социальных процессах, факты, свидетельствующие о положении дел и состоянии чего-либо. Жизнь человека в социуме тесным образом связана с информацией и процессами ее распространения.

В истории развития гуманитарных наук более трех десятилетий существовали две противоположные концепции информации - атрибутивная и функциональная. Представители первой из них (Б.В. Ахлибининский, Л.Б. Баженов, Б.В. Бирюков и др.) воспринимали информацию как определенное свойство всех материальных объектов, а не только разумных существ. По их мнению, она выступает как определенная сторона взаимодействия вещей в мире, влияние одной системы на другую. «Функционалисты» же (В.В. Вержбицкий, Г.Г. Вдовиченко, И.И. Гришкин, Д.И. Дубровский и др.), напротив, связывали информацию лишь с функционированием самоорганизующихся систем. По их установкам, она является исключительным свойством высокоорганизованной материи, которая способна принимать информацию, отличать свои состояния до и после получения информации. Со временем сформировалась третья группа: в нее вошли представители науки, которые рассматривают научную информацию как субстанцию Вселенной, основу общественного развития и человеческого сознания (Мрочко, Пирогов, 2016). Следует отметить, что в этом плане в современной научной мысли существует тенденция сближения социальных и гуманитарных наук с информатикой, теориями информации и коммуникации, которая направлена на преодоление научного синкретизма (сочетание разнородных элементов) в понимании сущности информации, выработке на основе различных трактовок единой ее теории и осмыслении процессов формирования нового типа общества.

Следует учесть, что современный человек с детского возраста погружен в информационную среду, где есть книги, журналы, телевидение, видео, компьютерные игры, Интернет, мобильная связь и др. Он прибегает к информационным источникам не только при получении образования и выполнении профессиональных обязанностей, но и в ходе воспитания детей, решения бытовых и социально-экономических проблем и др. Умение добывать, накапливать и применять изученную информацию позволило людям развиваться быстрее. В лучшем положении оказывались те группы людей, которые результативно реализовывали свои знания в обществе.

В рамках сбора социологической информации нами были изучены статистические документы, проведены наблюдения и соцопросы (Исманова, 2018), результаты которых показали тот факт, что накопление и применение знаний способствует физическому и умственному развитию человека, формированию его устойчивости к трудностям жизни, дает возможность стать довольно успешным в обществе. Следует согласиться, что владение информацией обеспечивает возможность управления ситуацией и обеспечивает обладание определенной властью. На сегодня значимость информационных ресурсов наряду с человеческими, энергетическими и материальными в развитии личности и общества бесспорна.

Каждому человеку свойственно по-своему воспринимать полученную информацию, истолковывать ее суть на основе своего возрастного, интеллектуального и социально-культурного уровня (воображение, мышление, речь, память, воспитание и др.). Следует отметить, что социальные установки, полученные в процессе воспитания и развития, обеспечивают структуру внутреннего мира человека, влияют на характер его потребностей и интересов, определяют ценностные ориентации, направленность социального взаимодействия. Новорожденный ребёнок воспринимает окружающий мир вначале неосознанно, но по мере взросления и накопления опыта его видение наполняется смыслом и пониманием того, что есть вокруг. Ребёнок начинает воспринимать поступающую к нему информацию в соответствии с развитием своих познавательных возможностей и потребностей (рис. 1).

|

Неосознанное восприятие |

Развивающиеся интересы |

Осознанная потребность в информации |

||

Рисунок 1 – Схема развития потребности личности в информации

Figure 1 – Scheme of Development of the Individual’s Need for Information

Бесспорно, что передача информации - это двоякий процесс: она транслируется и принимается в информационном пространстве. Под ним мы понимаем то пространство, в котором создается, перемещается и потребляется информация1 . Л. Выготский, формулируя основной генетический закон о культурном развитии, отмечал: «Всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах: сперва социальном, потом - психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая (внешняя), а затем внутри ребенка как категория интрапсихическая» (внутренняя) (Выготский, 2005).

Социализацию мы понимаем как процесс, посредством которого личность приобретает общественно значимые навыки, ценности и социальную чувствительность, которые позволяют ей приобщаться к коллективному взаимодействию и интегрироваться в общество. Информационная среда же – это совокупность данных вокруг человека, обеспечивающих ему возможность осуществления информационной деятельности, которая в процессе становления личности охватывает все большее количество аспектов – возрастные, гендерные, этнические, экономические, духовные, демографические. Информационная среда включает стиль жизни, нравы, обычаи, традиции, семейные отношения, уровень интеллекта, которые влияют на информационные потребности человека, свидетельствуют о его гендерной и этнической идентичности, специфике потребностей городского и сельского населения, людей молодого и пожилого возраста.

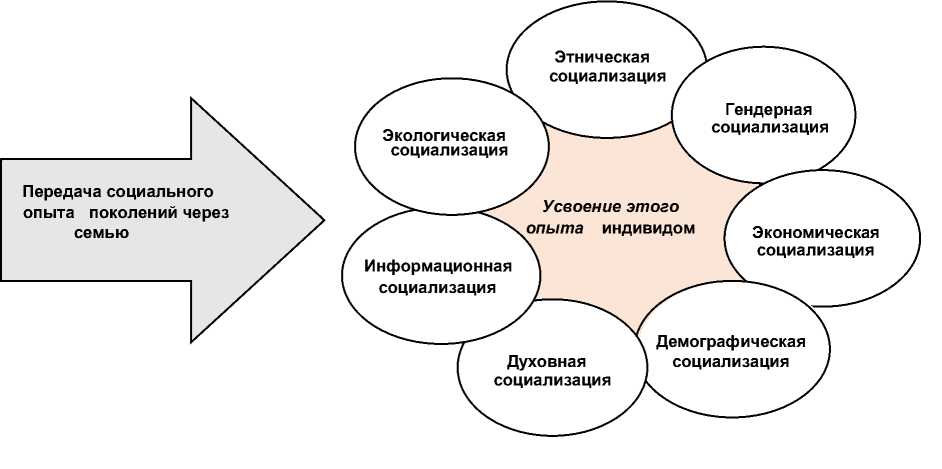

Первоначальными поставщиками информации для ребенка являются взрослые (семья), которые в процессе его социализации оказывают на него выраженное влияние. Следует отметить, что передача накопленного опыта потомкам представляет собой личностно-формирующую сторону функционирования семьи, обозначает ее важнейшее социальное значение как особой формы жизни человека, благополучие которого способствует стабильности общества. А качество передачи и восприятия информации зачастую зависит от потенциала поставщиков, то есть родителей, и уровня потребности и восприятия личности. Личность, перенимая опыт (получая информацию) и находя свое место в обществе, становится дееспособным участником социального взаимодействия (рис. 2).

Рисунок 2 – Основные направления передачи информации в процессе социализации личности1

Figure 2 – Main Directions of Information Transfer in the Process of Personality Socialization

Человек социализируется на протяжении всей своей жизнедеятельности – в семье, в детском саду, в школе, в вузе, в армии, на производстве, в обществе. Этапы жизнедеятельности его связаны с изменением образа жизни, со сменой социальных ролей, приобретением нового общественного статуса, изменением потребностей и привычек от младенчества до старости. Как правило, в процессе своего приобщения к жизни человек получает информацию разных видов – графическую, акустическую, текстовую, видеоинформацию, тактильную, числовую, органолептическую и т. д.

Чтобы качественно интегрироваться в современное общество, каждому индивиду нужен эмоциональный разум, который предполагает наличие у человека особого комплекта социальных навыков. Именно с развития эмоционального реагирования личности начинается становление ее чувственного опыта в целом. Формирование эмоционально-волевой сферы, в частности, эмоционального интеллекта, становится одной из актуальных проблем современного общества, взрослых и детей. Ускорение темпа жизни, информативная насыщенность, увеличение числа факторов стресса и сокращение времени для восстановления и отдыха приводит к эмоциональной напряженности, повышению уровня тревожности, агрессивности, эмоциональному выгоранию (Андреева, 2012; Сёмина, 2020). С раннего возраста ребенок подвергается чрезмерной информационной нагрузке: подготовка к детскому саду, изучение иностранных языков, ранняя подготовка к школе, инновационные технологии, программа инклюзивного образования, программы

-

1 Составлено авторами.

ускоренного развития. Все эти направления в большинстве случаев призваны развивать познавательные и интеллектуальные навыки ребенка. Вместе с тем формирование эмоциональной сознательности личности имеет свои преимущества в жизни человека, которая будет способствовать развитию нижеследующих качеств и повысит социальную значимость и успешность ребенка во взрослой жизни:

-

– способности к самооценке и самоопределению;

-

– понимание своих эмоций и чувств, умение контролировать их;

-

– уметь мотивировать себя к активной жизнедеятельности;

-

– умение сопереживать, правильно оценивать и воспринимать эмоции другого;

-

– умение строить отношения с окружающими, устанавливать личные границы и принимать социальные границы другого;

-

– умение рационально использовать время в процессе изучения и применения информации (тайм-менеджмент) (Матвиевский, 2021).

Сегодня важен вопрос формирования эмоционально-чувственного опыта детей в семейных условиях, что требует от родителей определенного багажа знаний и навыков воспитания. Результаты исследований, проведенных нами среди граждан Кыргызстана (Ismanova, 2019), показали, что кризисные явления в обществе заметно влияют на качество адаптации индивида . А от эффективности социализации человека зависит дальнейшее развитие общества. При этом значимая роль отводится социальной ответственности каждого члена общества к своим обязанностям, основы ее формируются именно в семье.

Социальная ответственность – это осознанное отношение субъекта к требованиям общественной необходимости, гражданского долга, социальных задач, норм и ценностей, понимание последствий осуществляемой деятельности для определенных социальных групп в обществе1.

Социально-экономическая ситуация в кыргызстанском обществе, характеризующаяся бедностью населения, безработицей, трудовой миграцией на современном этапе, оказывает заметное влияние на семью. Стремительные социальные изменения, которые способствуют развитию противоречий, конфликтных ситуаций, рисков и дезорганизации на разных уровнях общества, приводят к ряду негативных социальных последствий, среди которых:

-

– изменение семейно-брачных отношений, целостности семьи;

-

– появление нетрадиционных моделей гендерных отношений;

-

– рост количества семей, находящихся в сложной жизненной ситуации;

-

– разлад социальных институтов (материнство, отцовство, брак);

-

– неподготовленность молодежи к семейным отношениям;

-

– ослабление традиционных функций брака: репродуктивных, воспитательных, защитных, социально-статусных, экономических, передачи опыта культурного наследия поколениям, социализации и контроля.

Немаловажную роль в сохранении семьи как социального института играет материальная обеспеченность ввиду переориентации общества на потребительские ценности. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики за три года (2020–2022 г.), наибольшая часть бедных проживала в сельской местности – Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, На-рынской, Иссык-Кульской областях (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика уровня бедности населения в Кыргызстане (%)2

Table 1 – Dynamics of the Poverty Rate in Kyrgyzstan (%)

|

№ |

Категория |

2020 |

2021 |

2022 |

|

1. |

Страна |

20,1 |

25,3 |

33,3 |

|

2. |

Город |

14,7 |

18,3 |

33,3 |

|

3. |

Село |

23,2 |

29,3 |

33,3 |

Показатели браков и разводов населения за три года приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Динамика браков и разводов3

Table 2 – Dynamics of marriages and divorces

|

№ |

Годы |

Браки |

Разводы на 1000 |

% |

|

|

1. |

2019 |

49 431 |

10 992 |

7,7 |

1,7 |

|

2. |

2020 |

39 747 |

9,128 |

6,0 |

1,4 |

|

3. |

2021 |

50 747 |

12 037 |

7,6 |

1,8 |

1 Социальная ответственность [Электронный ресурс] // Словари и энциклопедии на академике. URL: (дата обращения: 17.07.2023).

2 Уровень бедности (в процентах) [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: (дата обращения: 18.07.2023).

3 Число браков и разводов по территории [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: (дата обращения: 18.07.2023).

Как видим, сегодня под влиянием социальных проблем семья не в состоянии полноценно выполнять возложенные на нее функции социализации личности. Практика многолетнего наблюдения обнаружила существующие особенности уровня передачи информации взрослыми и информационного восприятия ребенка в функциональной и дисфункциональной семье. Последняя характеризуется ошибками в качественной подаче и восприятии информации от взрослых к детям, что оказывает заметное влияние на формирование их личности. К сожалению, количество неблагополучных, дисфункциональных семей растет в нашем обществе независимо от социального и материального положения и уровня образования родителей. К ним можно отнести и некоторые многодетные семьи с малым достатком, неполные семьи, семьи инвалидов, семьи в гражданском браке и т.д. Наблюдения показали, что все они имеют следующие общие признаки:

-

– пассивная жизненная позиция членов семьи, неуважение личных границ;

-

– терпимость к семейному насилию;

-

– терпимость к наркомании и алкоголизму;

-

– отсутствие сопереживания;

-

– патологическая ревность;

-

– нарушенное сексуальное поведение;

-

– конфликтность в семейных отношениях (табл. 3).

Таблица 3 – Специфика уровня передачи информации в семьях

Table 3 – Specifics of the Level of Information Transfer in Families

|

Функциональная семья |

Результаты |

Дисфункциональная семья |

Результаты |

|

– развито чувство ответственности семьи за качественную социализацию ребенка; – преемственность, осознанность и плановость в передаче информации ребенку; – поиск разнообразных инструментов получения необходимой информации; – формирование социальных установок в семье; – рациональное использование времени на изучение информации; – утверждение социальных границ личности и семьи |

– подобранная информация способствует формированию положительных человеческих ценностей; – создается мотивация к развитию познавательных интересов и потребностей личности; – гендерная и этническая идентичность; – опыт рационального использования времени у детей; – опыт и знания, полученные в семье, способствуют устойчивости личности и безопасности семьи |

– не определена зона ответственности за формирование личности; – стихийность и бесконтрольность получения информации; – отсутствие мотивации к познавательной деятельности и развитию; – недостаток социально-правовых знаний; – отсутствие социальных установок в семье; – отсутствие социальных границ личности и семьи; – неполноценное выполнение своих социальных ролей; – ценности и потребности личности связаны с социальной ситуацией |

– существует риск получения негативной, пиратской информации, которая способствует засорению речи, агрессии, искажению человеческих ценностей, мобильности приоритетов; – существует риск влияния на морально-этические принципы личности; – тенденция угроз формирования девиантного поведения личности; – существует риск семейного насилия, наркомании, алкоголизма, тунеядства; – сложные межличностные отношения; – существование угроз негативного влияния на устойчивость личности и безопасность семьи в обществе |

Исходя из вышесказанного, следует сделать выводы, что информация – это значимый ресурс в развитии личности и общества в целом. Процесс социализации тесным образом связан с ее передачей и получением. Родительство, семья – это один из социальных инструментов передачи информации (социального опыта) молодому поколению на первоначальном этапе адаптации личности к жизни в коллективе. Качество этого процесса зависит от потенциала взрослых и уровня восприятия личности, который необходимо целенаправленно формировать.

Функциональность семьи в современных условиях определяется также эффективной политикой государства, разработкой и внедрением прогрессивных развивающих программ и методологий по обеспечению устойчивости семьи и личности. Индивид успешно социализируется, интегрируется в общество, если имеет возможность осознанно получать информацию, оценивать свои эмоции и чувства, управлять своим поведением, понимать позицию другого, делать осознанный выбор, регулировать свое время.

Отсюда следуют рекомендации по актуализации в современном социуме следующих вопросов:

-

– совершенствования политики государства в плане стабилизации функциональности семьи;

-

– ориентированности общества на подготовку молодежи к семейно-брачным отношениям;

-

– обучения будущих родителей методологии конструктивного выстраивания межличностных отношений с детьми;

-

– развития эмоционального сознания ребенка в процессе получения информации им в условиях семьи;

-

– регулирования процессов циркуляции информации в социуме: контроль ее ценности, доступности, безопасности получения, форм подачи и восприятия.

Следует учесть, что системная подготовка личности к родительству, семейно-брачным отношениям в семье, в школе, в вузе, в обществе вообще содействует выработке социальной ответственности. В успешном выходе из кризисной ситуации в обществе необходима стратегия1, направленная на укрепление социального потенциала семьи через становление его образовательного, культурного и экономического уровней, через поддержку экономической активности и самостоятельности семьи. Благополучие семьи – это благополучие государства в целом.

Список литературы Информация как ценностный фактор в развитии ребенка: роль функциональности семьи в подаче информации

- Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. СПб., 2012. 288 с. EDN: SDQUNJ

- Выготский Л.С. Психология развития человека. М., 2005. 1136 с.

- Исманова Н.А. Успех как фактор развития человека: роль семьи в успешном развитии ребенка // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 4. С. 38-40. DOI: 10.24158/spp.2018.4.6 EDN: YWZPEP

- Матвиевский А.А. История тайм-менеджмента // Молодой ученый. 2021. № 32 (374). С. 34-35. EDN: JDLCRD

- Мрочко Л.В., Пирогов А.И. Некоторые аспекты информационного подхода к теории развития общества и личности // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2016. № 4 (12). С. 69-77. EDN: XEMCEJ

- Сёмина Р.Р. К вопросу о влиянии родителя на эмоциональный интеллект ребенка // Молодой ученый. 2020. № 15 (305). С. 286-288. EDN: UTRSWS

- Ismanova N.A. An Ambivalent Approach to the Dysfunctionality of the Kyrgyz Family in the Context Of Society Transformation // Социосфера. 2019. № 3 (3). С. 99-108.