Информационная безопасность детей в виртуальном пространстве. Кибербуллинг как стигматизационный фактор

Автор: Барей Наталья Сергеевна, Мальцева Валентина Алексеевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Право

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены уголовно-правовые и социологические аспекты обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних. Особо пристальное внимание авторы уделяют проблеме кибербуллинга - информационной травле подростков в сети Интернет, которая выступает фактором развития стигматизационных процессов в подростковой среде. Изучены уголовно-правовые и некоторые социологические особенности феномена интернет-стигматизации посредством кибербуллинга, выступающей итогом комплекса общественных процессов, происходящих в реальном и виртуальном пространстве, а также в сознании человека. Представлены отдельные результаты анализа отношения современных старшеклассников и несовершеннолетних студентов к вопросу безопасного использования информационных ресурсов, в частности интернет-технологий. Авторами предложены рекомендации по решению проблемы распространения кибербуллинга в молодежной среде. Сделан вывод о целесообразности разработки ряда соответствующих мер как социальной, так и правовой направленности по предупреждению подобных правонарушений.

Дети, подростки, несовершеннолетние, информационная безопасность, интернет, буллинг, стигматизация

Короткий адрес: https://sciup.org/149132895

IDR: 149132895 | УДК: 343.4:316.4-053.2 | DOI: 10.24158/tipor.2020.1.16

Текст научной статьи Информационная безопасность детей в виртуальном пространстве. Кибербуллинг как стигматизационный фактор

Постоянное развитие и повсеместное внедрение в повседневную жизнь информационно-телекоммуникационных технологий дает возможность доступа практически к любой информации, которая удовлетворяет образовательные, коммуникативные, познавательные и иные потребности. «Интернет-пространство как совокупность компьютерных сетей и информации в первую очередь представляет собой множество людей, активно взаимодействующих между собой в виртуальном пространстве, в котором создаются собственная культура, иерархия ценностей и особого языка» [2].

Сегодня практически в каждой семье есть доступ в глобальную сеть. В результате подключения к интернету общеобразовательных и профессиональных учебных заведений в рамках национального проекта пользовательская активность российских школьников и студентов резко возросла. Интернет стал неотъемлемой частью жизни. Он призван помогать в получении актуальных и полезных знаний, что возможно только при правильном его применении. Однако все чаще несовершеннолетние используют информационные ресурсы не только и не столько в учебных целях. Юноши и девушки проживают иную, виртуальную, жизнь – общаются, дружат, играют в коллективные сетевые игры, создают разного рода сообщества в социальных сетях, самоутверждаются, следуют принятым в интернет-пространстве нормам, выходящим за пределы установленных в современном социуме правил поведения.

Слепое следование нормам интернет-сообщества, пренебрегающего понятиями общественного порядка, этики и морали, приводит к тому, что подростки переносят в реальную жизнь порицаемые социумом манеры поведения, формы одежды, образы. Это может вызывать конфликтные ситуации, ведь столкновение реального и виртуального миров порой не обходится без нежелательных, неконтролируемых и непредсказуемых последствий. Возлагаемые на «правильную» реакцию общественности ожидания часто не оправдываются, и молодые люди испытывают своего рода когнитивный диссонанс. Как следствие, их личная безопасность попадает под реальную угрозу.

Обеспечение безопасности юношества и детства стало одним из основных национальных приоритетов Российской Федерации. Понятие личной безопасности расширяется и охватывает теперь не только физическую неприкосновенность, защищенность личности, в том числе ребенка, от вредоносных посягательств со стороны других лиц. В условиях повсеместной компьютеризации к личной безопасности присоединяется и компонент обеспечения психологической безопасности путем охраны личности от противоправных вербальных посягательств в виртуальном пространстве.

Угрозы, унижение, навешивание ярлыков (стигматизация), склонение к негативному и противоправному поведению стали принимать форму слова не только звучащего, но и записанного, продолжающего существовать в информационной среде в течение продолжительного времени после высказывания. Попадаясь на глаза многим, в том числе тем, кому не были предназначены, они наносят психологический, а в отдельных случаях – физический вред адресату. Особенно уязвима к «информационным нападкам» молодежь, которая неспособна адекватно противостоять вербальным атакам в силу недостаточно развитой морально-нравственной и психологической целостности. Информационная безопасность является составной частью концепции личной безопасности человека в обществе.

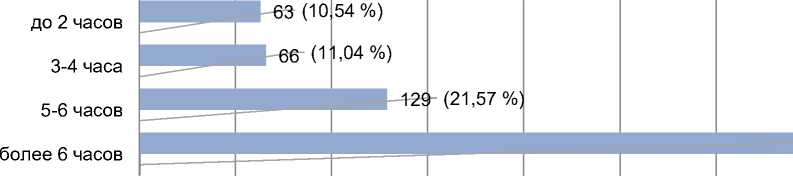

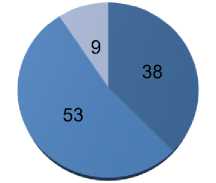

По данным проведенного нами социологического опроса (в том числе в интернет-среде), в котором приняли участие 598 старшеклассников и студентов Дальневосточного региона в возрасте от 15 до 18 лет, все респонденты регулярно пользуются интернет-ресурсами. Из них 56,9 % находятся в сети более 6 ч в день, еще 21,6 % – от 5 до 6 ч (рисунок 1). 53,0 % опрошенных для выхода в виртуальное пространство чаще всего пользуются смартфоном, 37,6 – компьютером, 9,4 % – планшетом и иными устройствами (рисунок 2).

340(56,86 %)

Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос «Сколько времени Вы проводите в интернете?»

ПК смартфон планшет

Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос «Что чаще всего Вы используете для выхода в интернет?», %

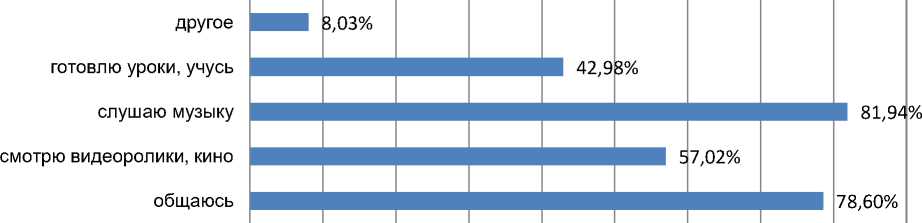

Данные свидетельствуют о том (рисунок 3), что современные подростки Дальневосточного региона минимум четверть суток находятся в режиме онлайн. Интернет им нужен, чтобы общаться (78,6 %), смотреть развлекательный контент и слушать музыку (57,0 и 82,1 соответственно), обучаться чему-то новому, в том числе заниматься подготовкой домашнего задания, проектов и т. д. (42,9 %).

Рисунок 3 - Распределение ответов на вопрос «Чем Вы занимаетесь в интернете?», %

При этом, проводя так много времени в сети, подростки далеко не всегда задумываются о своей кибербезопасности (рисунок 4). Так, 28 % опрошенных считают интернет абсолютно безопасной средой, потому что сеть действует по принципу анонимности (25 %); пользователь самостоятельно выбирает, с кем общаться, чтобы это было безопасно (12); люди в виртуальной среде добрее и толерантнее (25); пользователи находятся в разных городах/странах, а значит, никакого существенного вреда друг другу причинить не смогут (12 %). К сожалению, это свидетельствует о том, что подростки недостаточно осведомлены об угрозах, связанных с применением информационно-коммуникационных технологий, таких как мошенничество, хакерские атаки, кибербуллинг, троллинг, сталкинг и многие другие.

полностью безопасен

безопасен, если соблюдать определенные правила опасен

Рисунок 4 - Распределение ответов на вопрос «Безопасен ли интернет?», %

Отдельные респонденты, высказываясь о безопасности интернета, заявили, что анонимность и сокрытие персональных данных в социальных сетях или мессенджерах позволяют максимально защитить пользователя. Однако следует признать, они не учитывают вероятность совершения атак через распространение вредоносного программного обеспечения для хищения данных, которым могут «заражаться» и компьютеры, и личные гаджеты, предусматривающие возможность выхода в сеть.

Дети и подростки в силу возраста не обладают способностью распознавать реальное качество предложенной информации. У них еще не сформированы критерии различия, они не видят опасность и не осознают риски, принимают все сведения как данность, не понимая, что они могут быть противозаконными, неэтичными, недостоверными, вредоносными.

Относительно безопасным интернет признают 33 % опрошенных. Они считают, что риск стать жертвой какого-либо правонарушения в сети есть, однако его вероятность зависит от самого пользователя и принимаемых им мер по обеспечению собственной безопасности. Например, применение лицензионных антивирусных систем для персональных компьютеров, смартфонов и гаджетов, программ-блокировщиков спама и рекламы, подбор сложных паролей, посещение надежных, официальных сайтов, а главное – общение только с «проверенными» интернет-собеседниками (теми, с кем пользователь знаком в реальной жизни или общается достаточно долгое время и знает об их «безобидности»).

Оставшиеся 39 % респондентов признают интернет опасной средой, полной разнообразных рисков: от вероятности быть осмеянным или оскорбленным до покушения на персональные данные или имущество. Именно анонимность эта группа считает одним из важнейших факторов существования киберрисков. Зачастую пользователи пребывают в абсолютном неведении, кто находится по ту сторону экрана, с кем на самом деле они общаются и как этот человек может воспользоваться той информацией, которой с ним могут неосторожно поделиться.

Исходя из полученных данных, можно прийти к выводу, что с проблемой информационной незащищенности, связанной с общением в глобальной сети, молодые люди сталкиваются ежедневно, подвергаясь грубости, нападкам и оскорблениям.

Обеспечение безопасности детей и подростков от противоправных посягательств является прерогативой государства. Именно оно устанавливает общеобязательные запреты, в том числе на распространение вредоносной информации различного характера.

Наиболее важной отправной точкой в обеспечении основ информационной безопасности несовершеннолетних в интернете стало принятие 29 декабря 2010 г. федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Документ закрепляет перечень запрещенного для детей контента, устанавливает возрастные разграничения для информационной продукции, утверждает ряд важных понятий, например «информационная безопасность детей», «информация, причиняющая вред здоровью и/или развитию детей», «информационная продукция», «информация порнографического характера» и др. [3].

В целях создания условий для обеспечения информационной безопасности в рамках федерального закона № 436-ФЗ в 2012 г. было принято постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе “Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено”» [3], которым утвержден перечень правил по выявлению информации, представляющей опасность для государства и общества, в частности для несовершеннолетних, а также включению источников хранения и распространения подобных сведений в специальный реестр [4].

Кроме того, 18 мая 2017 г. принят межведомственный приказ № 84/292/351/ММВ-7-2/461С [5], призванный закрепить критерии оценки потенциально вредной или опасной для детей и подростков информации во избежание отнесения к таковой, например, образовательных материалов, учебных пособий, научных работ и т. д.

Ответственность за несоблюдение законодательства в сфере охраны несовершеннолетних в информационной среде предусмотрена как Кодексом РФ об административных правонарушениях (в частности, ст. 6.17, 13.34, 20.1), так и Уголовным кодексом России (ст. 110.1, 110.2, 242.1). Однако изменение уголовной политики в сторону смягчения мер уголовно-правового воздействия позволяет уйти от ответственности лицам, совершающим кибербуллинг в интернете, т. е. распространяющим вредоносную информацию личностного характера, а также осуществляющим травлю. Кроме того, кибербуллеры (булли) создают почву для стигматизации несовершеннолетних в сети – распространяют о подростках сведения оскорбительного и порочащего характера на общедоступных ресурсах и в социальных сетях, забрасывают их гневными комментариями под фотографиями и постами, личными сообщениями с угрозами и ругательствами на всех возможных коммуникационных площадках. Такая деструктивная деятельность может приводить к тому, что подросток становится изгоем для класса, школы, района – для многих, кто прочитал о нем и не смог критически оценить негативные данные, распространенные злоумышленником. Худшим последствием кибербуллинга для несовершеннолетнего может стать кибербуллицид – самоубийство вследствие травли в интернете.

В 2011 г. была декриминализована статья 130 «Оскорбление» Уголовного кодекса РФ. Это привело к тому, что лица, унижающие чужие честь и достоинство, в том числе детей, сейчас могут быть привлечены только к административной и гражданско-правовой ответственности. Однако сложившаяся практика свидетельствует о том, что к административному наказанию «злословцы» практически не привлекаются. Отдельное послабление для подобных лиц заключается в отсутствии прямого закрепления в диспозиции ст. 5.61 КоАП РФ указания на способ совершения правонарушения – размещение информации, унижающей честь и достоинство в интернете. Именно данное обстоятельство, во-первых, облегчает возможность под разными предлогами оскорблять пользователей, во-вторых, осложняет процесс установления основания для привлечения человека к административной ответственности. Еще одна проблема состоит в установлении личности, которая в глобальной сети совершает правонарушения зачастую инкогнито, прячась за вымышленным ником и аватаром вместо реальной фотографии. Как мы отмечали ранее, необходимо обратить внимание законодателя на вопрос введения в Уголовный кодекс специального состава преступления – оскорбление несовершеннолетнего лица, совершенное с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет [6].

Всемирная паутина представляет определенную угрозу для современного общества, поскольку содержит вредоносную информацию, наносящую ущерб прежде всего психическому здоровью и развитию молодежи, ведь именно эта возрастная категория является особенно уязвимой. Следует обратить внимание на то, что в условиях общедоступности интернета наиболее актуальным аспектом социальной стигматизации (в виде киберпреследования) выступают буллинг (запугивание) и кибербуллинг (киберзапугивание). Отдельно отметим, что процесс социальной стигматизации носит постоянный характер, что предполагает необходимость систематического «отслеживания» направлений и результатов его развития, выявления и типологизации причин его возникновения, особенно в виртуальном пространстве. Сущность социальной стигматизации выражается в реакции на любые отклонения от норм, сложившихся в конкретном сообществе, и последующем закреплении этих отклонений с помощью различных символов – стигм (ярлыков). В виртуальной среде подобного рода проявления могут принимать форму киберсталкинга – преследования в виде незаконного слежения и сбора информации, контактов или изображений пользователей; а также обозначенного ранее кибербуллинга – запугивания, подражания, хулиганства (интернет-трол-линга) и социального бойкотирования. «При этом социальная стигматизация, как правило, возникает по инициативе доминирующих членов социальной общности и выступает в качестве символической формы определения социального статуса человека» [7].

В процессе кибербуллинга применяются всевозможные формы психического насилия, такие как угрозы убийством, насильственными действиями по отношению к жертве либо ее родственникам, истреблением имущества родных и близких, распространением компрометирующих их сведений, аудио- и видеоматериалов или иных данных, разглашение которых нежелательно для потерпевшего, шантаж, клевета, оскорбление, навешивание негативных ярлыков, внушение и др. Зачастую размещение в интернете информации, оскорбляющей честь и достоинство личности, остается безнаказанным. Злоумышленники уходят от юридической ответственности по нескольким причинам. Крайне сложно определить уровень причиненного жертве вреда, применяя лишь формальные критерии оценки. Однако еще труднее установить личность и местонахождение виновника. Специфика распространения информации в сети такова, что правонарушителю порой достаточно «разжечь искру» – опубликовать в социальной сети краткое сообщение негативного характера, например фото девушки-подростка с комментарием: «Эта дрянь из 10б школы № N мне всю жизнь испортила! Я ей цветы носил, а она с моим же другом по ночам игры на шесте устраивала», а всю «грязную работу» за него сделают другие пользователи – начнут оскорблять, издеваться, позорить жертву. Рано или поздно подобные сведения дойдут как до самой жертвы буллинга, так и до ее окружения. При этом злоумышленник остается в полной безопасности.

Как отмечают практикующие психологи, издевательства и унижения в виртуальном пространстве имеют одинаковый эффект с аналогичными действиями в реальной жизни. Однако подвергнуться травле в сети может более широкий круг лиц в силу того, что до жертвы легче добраться: место и время для массовых виртуальных средств общения не играет большой роли. Как мы отмечали ранее, наиболее уязвимы перед травлей несовершеннолетние как самая активная часть пользователей. Границы факторов противоправности и аморальности поступков, причиняющих вред личности путем распространения вредной информации в виртуальной среде, условны, и законодательно данная сфера остается недостаточно урегулированной.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что виртуальная травля, оскорбления и стигматизация как способы покушения на информационную безопасность несовершеннолетних заслуживают особой научно подкрепленной превенции. Необходимо, чтобы общество и государство обратили пристальное внимание на проблему кибербуллинга в отношении подростков и последующую их стигматизацию. Требуется разработать ряд эффективных мер как социальной, так и правовой направленности по предупреждению подобных правонарушений. Стоит отметить, что одним только ужесточением уголовной ответственности за киберпреступления ограничиваться нельзя. Проблема носит системный характер, поэтому нужна комплексная система профилактики, включая реализацию социально-психологических условий профилактики криминогенной стигматизации среди молодежи.

В России законодательство в сфере обеспечения информационной безопасности только начинает оформляться в единую отрасль. Однако существующий объем правовых норм еще не в состоянии разрешить вновь возникающие проблемы и вопросы в области правового регулирования интернет-отношений. Необходимо постоянно актуализировать действующие законы в области обеспечения безопасного функционирования сети Интернет, которые объективно не успевают за развитием информационно-коммуникационных технологий.

Говоря о социальной стигматизации, нужно отметить, что этот феномен всегда есть результат сложного механизма общественных процессов, происходящих в реальном и виртуальном пространствах, а также в сознании человека. Она наносит вред как самому индивиду, так и обществу в целом: способствует формированию девиантного поведения, наносит удар по общественной морали и гуманным социальным установкам, приводит к внутриличностным конфликтам.

Перед современным обществом встала особенная задача: обезопасить граждан от негативного информационного влияния в виртуальном пространстве как неотъемлемой части современной реальности. При этом усиленной охраны требует подрастающее поколение как наиболее уязвимое в силу психологической, социальной и физиологической незрелости. Оно нуждается в защите от отрицательного информационного воздействия в первую очередь.

Ссылки и примечания:

Список литературы Информационная безопасность детей в виртуальном пространстве. Кибербуллинг как стигматизационный фактор

- Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИврамках научного грантового проекта № 19-011-00152 "Негативная роль стигматизации в процессе социализации российской молодежи (на примере Дальневосточного федерального округа)" (2019)

- Домбровский В., Ломтев И., Городбин А. Проект "Мы в интернет-безопасности" // Молодой ученый. 2016. № 8-1. С. 21-29

- О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию [Электронный ресурс]: федер. закон от 29 дек. 2010 г. № 436-ФЗ: в ред. от 1 мая 2019 г. № 93-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс"

- Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено [Электронный ресурс]. URL: http://eais.rkn.gov.ru (дата обращения: 27.12.2019)

- Об утверждении критериев оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной налоговой службой о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [Электронный ресурс] : межведомственный приказ Роскомнадзора, МВД России, Рос-потребнадзора, ФНС России от 18 мая 2017 г. № 84/292/351/ММВ-7-2/461С // МВД РФ : официальный сайт. URL: https://мвд.рф/mvd/documents/межведомственные-нпа/item/12304217 (дата обращения: 27.12.2019).

- Мальцева В.А. Защита детей от кибербуллинга. Вопросы уголовно-правового регулирования // Закон и право. 2019. № 10. С. 95-99. DOI: 10.24411/2073-3313-2019-10463

- Орлов Г.А. Интернет как средство формирования преступности среди несовершеннолетних // Международный студенческий научный вестник. 2018. № 4. С. 1007-1009