Информационные процессы в вузе как фактор эффективности взаимодействия "преподаватель – студент"

Автор: Стегний Василий Николаевич, Пучков Андрей Александрович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются информационные процессы как фактор эффективности взаимодействия «преподаватель – студент», степень интеграции студентов в информационные процессы в вузе и возможные позитивные и негативные ее последствия.

Информационные процессы, организационное взаимодействие, высшее образование

Короткий адрес: https://sciup.org/170166949

IDR: 170166949

Текст научной статьи Информационные процессы в вузе как фактор эффективности взаимодействия "преподаватель – студент"

И нформационные процессы в вузе как социальной организа-ции выражаются в хранении, распространении и иных дей-ствиях, производимых с информацией. Образовательный, воспитательный и научный процессы в вузе немыслимы без опера -ций с информацией. Поэтому характер информационных процес-сов и качество их протекания в вузе являются важными факторами эффективности организационного взаимодействия «преподаватель — студент».

В настоящее время данная тема представляется мало изученной. В основном исследователи концентрируются на мотивации студентов при поступлении в вуз, а также на стратегиях трудоустройства после его окончания. Также их внимание сконцентрировано на эффек-тивности самого образовательного процесса — новейших методиках и пр. Значение информационных процессов в вузе в этом случае несколько умаляется, а ведь именно от качества их протекания во многом зависит и качество остальных процессов в вузе как соци альной организации. Цель данной статьи — попытка определить основные показатели протекания информационных процессов в вузе и дать оценку их влияния на эффективность организационного взаимодействия «преподаватель — студент».

Прежде чем говорить об информационных процессах в вузе, необходимо определить, готовы ли студенты к интеграции в инфор мационные процессы вуза, готовы ли они учиться и чем они моти вированы при поступлении в вуз? Ведь готовность брать на себя обязательства и вступать в социальное взаимодействие (а значит, и в информационные процессы) является важной предпосылкой эффективности этого взаимодействия.

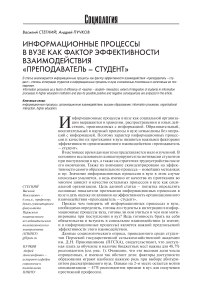

Данные социологического опроса, проведенного среди студен -тов Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. Д.Н. Прянишникова (ПГСХА), свидетельствуют, что доступ -ная плата за обучение и наличие бюджетных мест важны для 48,7% респондентов (см. рис. 1). Очевидно, что это весомая доля числа опрошенных, и именно так обстоит дело: факторы доступности образования играют наиболее важную роль при выборе абитури ентом рассматриваемого вуза. Однако на 2-м месте остается мотив специализации — 47% респондентов пришли в вуз для получения престижной профессии.

Рисунок 1 . Мотивация поступления студентов в вуз, всего по массиву

Для 27,4% респондентов выбор посту -пления был обоснован рекомендацией родственников и знакомых, которые, очевидно, сами закончили данный вуз или имеют таких знакомых. В исследо-вании, проведенном в 2009—2010 гг. в республике Татарстан и Ярославской обл., также фиксируется, что «молодые люди, происходящие из семей с более высоким образовательным статусом, имеют зна-чительно больше шансов для получения высокого уровня образования. В отно шении школьников можно констатиро вать особо значимое влияние семейного образовательного статуса: дети из семей с хорошими образовательными ресурсами планируют поступать в вуз гораздо чаще, чем дети родителей без высшего образова ния. Это решение почти не связано с про -фессиональным статусом родителей, но в основном определяется их образованием и домашней обстановкой»1.

Эти данные сопоставимы с данными исследования, проведенного учеными в Пермском государственном техническом университете (ПНИПУ). В проведенном опросе среди студентов этого вуза на во -прос: «Почему Вы решили получить выс шее образование?» — верхние позиции занимают следующие варианты ответов: «без высшего образования нельзя сделать карьеру» (52,3%); «интересна специаль-ность, которую можно получить в этом вузе» (46,3%); «без высшего образования нельзя заняться интересной и содержа тельной работой» (40,6%)2. А по данным опроса, проведенного в Омском госу-дарственном техническом университете, интерес к содержанию специальности при поступлении наблюдается у 54—55% опро-шенных3.

Таким образом, студенты, как правило, поступают в вуз для получения престиж ной и интересной специальности. По мне -нию исследователей, ориентация на фор мальное получение диплома вытесняется мотивацией успешного трудоустройства4.

Показательно, что ориентация на полу чение высшего образования как возмож ность заняться интересной и престижной работой, сделать карьеру свойственна большей части студентов. Исследователи видят причину такого положения в мер кантилизации многих сторон жизни обще -ства и появлении «массового человека»5.

Вместе с тем, отвечая на вопрос: «В чем Вы видите ценность высшего образова ния?» — 57,5% респондентов ПНИПУ ответили, что оно «готовит к квалифици рованной профессиональной деятельно сти», и 50,1% — что обеспечивает широ-

Примечание. Поскольку каждый студент мог выбрать несколько вариантов ответов, то общая сумма больше 100%.

Рисунок 2. Активность студентов во внеучебной жизни вуза

кие материальные перспективы в жизни1. Эти данные подтверждают тезис о том, что значительная часть населения видит в высшем образовании гарантию стабиль-ности в будущем.

Таким образом, мотивация у большин-ства студентов к интеграции в информа-ционные процессы в вузе сформирована и базируется на представлении о ценности получения высшего образования. Однако стоит ли сбрасывать со счетов «формаль-ные» мотивы, связанные с формальной ценностью диплома о высшем образова нии на рынке труда? Ответ дадут следую -щие данные.

О готовности студентов к интеграции в образовательные процессы в вузе кос венно свидетельствует и их нацеленность на активное участие в вузовской жизни. Данные проведенных опросов обучаю -щихся в ПГСХА показывают, что основ -ная масса респондентов во внеучебное время активно участвует в жизни вуза: около трети — в факультетских празд -никах, столько же заняты в спортивных мероприятиях и т.п. (см. рис. 2).

Обращают на себя внимание ответы опрошенных (22,2%), которые отметили в анкете графу «свой вариант». Основная масса респондентов, ответы которых были отнесены к категории «свой вариант», написали «не участвую», в единичных слу чаях — «не вижу смысла», «не интересно». Иными словами, примерно четверть сту-дентов вуза не полностью интегрированы в информационные процессы организа ции. Вероятно, они обращают внимание только на необходимую им информацию, которая касается хода образовательного процесса.

Возможно, это студенты, которые под -ходят к получению высшего образования формально. Основание для такого вывода — весомая доля ответивших: «не принимаю участия», «не участвую». И здесь именно преподаватель играет немаловажную роль в том, чтобы заинтересовать ту часть ауди -тории, которая слабо интегрирована в информационные процессы в вузе.

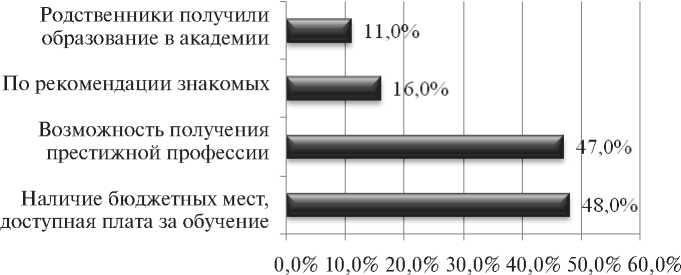

Однако задача преподавателя — не только заинтересовать студентов, но и под -готовить их к будущей профессиональной деятельности. Эта подготовка немыслима без самостоятельной работы студентов, направленной на освоение дисциплины. В ходе исследования в ПГСХА были выяв-лены основные источники информации, к которым студенты обращаются в ходе подготовки к занятиям (рис. 3).

Рисунок 3 . Сравнительный анализ источников подготовки к занятиям

Из приведенных данных следует, что наиболее популярным источником, к которому обращаются за информацией студенты при подготовке к занятиям, является Интернет. Им пользуется пода вляющее большинство (84,0%) студентов -респондентов. В век информационных технологий это достаточно высокий результат. Другое дело, что студенты млад -ших курсов зачастую не умеют работать с информацией и указывать источники. Но это уже задача преподавателей — сформи -ровать у них соответствующую компетен цию. Отметим, что сами преподаватели не часто рекомендуют интернет источники. Результаты социологических исследова-ний, проведенных в других вузах, пока зывают, что «лишь 5% преподавателей гуманитарных наук рекомендуют студен там интернет ресурсы в качестве допол нительного источника информации; из преподавателей - естественников такие рекомендации дают 35% опрошенных, и только среди преподавателей компьютер ных наук пользование интернет - ресурсами поощряется практически всеми респон дентами. ...С сетевыми источниками информации знакомы практически все, но только 30% применяют научные интернет -ресурсы в своей работе»1. Но ведь препода -ватели должны быть сведущими в исполь зовании и распространении электронных ресурсов! Образуется противоречие между недостаточными навыками преподава телей (неумение пользоваться интернет -источниками и в них ориентироваться) и потребностями студентов, которые про водят в Интернете достаточно много вре мени, а значит, интернет источники для них более доступны.

Естественно, не следует сводить само -стоятельную подготовку студентов только к использованию Интернета. Библиотека академии — также весьма популярный информационный ресурс, которым поль зуются студенты в ходе подготовки к заня тиям, причем разница с первым вариан том всего 6,9%. Зафиксирована примерно одинаковая частота обращения респон дентов к этим ресурсам: библиотечным и интернет ресурсам.

В 4 раза реже студенты посещают город ские библиотеки, и только у пятой части студентов есть нужные издания в домаш ней библиотеке.

Таким образом, Интернет и библио -тека вуза являются наиболее важными источниками информации для студентов. Отметим, что, по видимому, в России раз вивается новое, нечитающее поколение: только пятая часть студентов регулярно читает книги2.

Приведенные выше данные сопоста-вимы с результатами опроса студентов ПНИПУ (ПГТУ). Респондентам был задан вопрос: сколько примерно книг вы прочи тываете в месяц (не учебников)? Данные распределились следующим образом: 1, да и то не каждый месяц — 43,7%; регулярно 1— 2 книги — 22%; регулярно 3 книги и более — 7,9%; читаю обычно во время каникул — 19,4%3.

Результат ы опроса свидетельствуют, что

Рисунок 4 . Каналы получения информации о ходе образовательного процесса

регулярно читают книги только 22% студентов ПНИПУ Нечастое использование студентами ПГСХА городских и домаш-них библиотек дает основание предполо жить, что и они читают книги «для себя» тоже редко.

Эти данные совпадают с результатами социологических исследований, прово-димых Левада-Центром. Согласно им, 81% россиян практические никогда не бывают в библиотеках1, 60% (против 30% в 2004 г.) не покупают книги ни для себя, ни для семьи, 61% респондентов не берут книги ни у друзей, ни у знакомых, 89% не скачивают книги из Интернета, 94% — не покупают и не пользуются аудиокнигами. В домашней библиотеке совсем не имеют книг 29% респондентов, до 100 книг — 41%, 100—300 книг — 17%2. Как раз при -мерно такая же доля имеющих книги дома представлена и в наших данных — 19,7%.

Проведенные социологические иссле дования, таким образом, фиксируют существующее несоответствие страте гий поиска информации: преподаватели рекомендуют одни источники инфор -мации, студенты обращаются к другим. Чаще всего преподаватели, рекомендуя литературу, которую можно получить в библиотеках, упускают из виду возможно -сти интернет ресурсов. Последние зача стую более доступны, чем библиотека. Эта разница может стать основанием для непонимания между преподавателями и студентами при разборе учебной темы на практических занятиях.

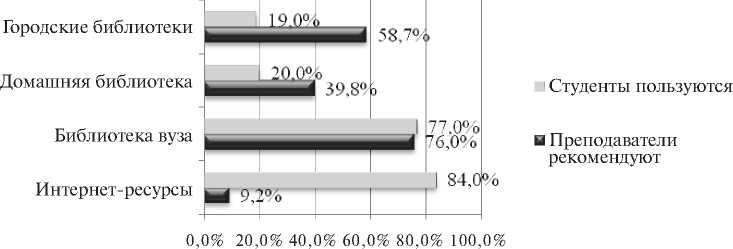

Образовательный процесс многогранен. Мы разобрали, какими источниками студенты пользуются для подготовки к заня тиям. Однако кто осуществляет передачу информации студентам о самих занятиях и других новостях, о ходе образователь-ного, научного и воспитательного процес сов в вузе?

Данные исследования в ПГСХА сви-детельствуют, что, как правило, доводит информацию до студента староста группы (в 54,3% случаев) как наиболее влиятель-ное звено в передаче информации (см. рис. 4).

2 е по значимости звено в передаче информации - однокурсники и 3 е -преподаватели. Следовательно, куратор группы доводит информацию до вверен ной ему группы в 3 раза реже, чем старо ста, и в 2,5 раза — чем преподаватель. Институт кураторства, по крайней мере в рассматриваемом вузе, таким образом, не является главным звеном в передаче информации.

Администрацию вуза в лице деканатов по данным опроса также нельзя считать основным звеном передачи информации, поскольку лишь четверть респондентов (25%) получает сведения от заместителей деканов факультета.

Налицо противоречие: официальную информацию до студента должны дово дить должностные лица — куратор, замде-кана, преподаватель. Фактически студент ее получает через вспомогательные звенья передачи информации — через старост и

и рефераты поисковые системы специальных ем компьютера, компьютерных программ специалистим

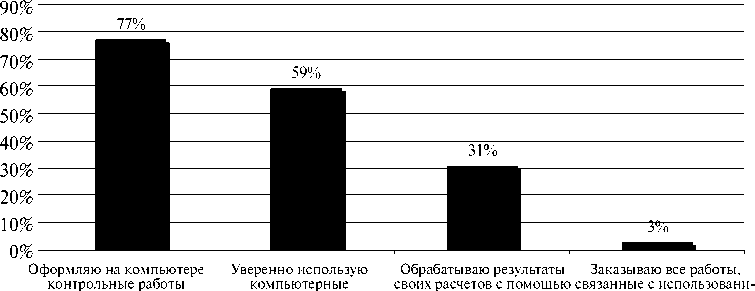

Рисунок 5 . Результативность работы на компьютере в ходе учебного процесса

ответ на каждый списать с преподавателем тройку и так вопрос поставят

Рисунок 6 . Формы подготовки студентов к экзамену

однокурсников, на полуофициальном или неофициальном уровне.

Подобная ситуация может объясняться условиями работы кураторов, особенно если куратор назначается из числа преподавателей, которые и без того чрезвычайно загружены. Одн ако проблема по-прежнему остается акту -альной.

Сложившаяся ситуация, безусловно, негативно сказывается на всем образовательном процессе и, в частности, на эффективности взаимодействия «преподаватель – студент».

Вопрос о мотивации студентов к интеграции в информационные процессы вуза и звеньях передачи информации тесно связан с тем, насколько студенты успешно усваивают полученную информацию. Здесь мы коснемся лишь образовательного процесса, т.к. именно он является основным предметом взаимодействия «преподаватель – студент».

Поскольку студенты чаще всего готовятся к занятиям, используя Интернет, значит, они должны быть уверенными ПК-пользователями. Это предположение подтверждается данными исследования, проведенного в ПГСХА (см. рис. 5).

Большая часть студентов (77%) уверенно готовит рефераты и контрольные работы на компьютере, 59,3% уверенно используют поисковые системы, 31% обрабатывают результаты своих исследований с помощью компьютерных программ. И лишь 2,8% респондентов заказывают работы, связанные с работой на компьютере. Результаты опроса, безусловно, свидетельствуют, что студенты – уверенные ПК-пользователи.

В ПНИПУ проводилось подобное исследование, в ходе которого студентам

Степень усвоения различных форм подачи материала, %

Таблица 1

|

Вариант ответа |

легко усваивается |

С определенными трудностями |

С большим трудом |

|

Печатный, текстовый материал (книги, учебники и.т.п.) |

60,6 |

27,2 |

3,4 |

|

Компьютерные текстовые материалы |

37, |

41,1 |

8,7 |

|

Аудиозаписи (лекции, художественнолитературные произведения, аудиопрограммы) |

30,7 |

37 |

17,9 |

|

Видеозаписи (рисунок, схема, графика, диаграммы с использованием анимационных технологий) |

74,1 |

19,3 |

5,2 |

задавался вопрос: «Как часто Вы посещаете компьютерный центр вуза, компьютерные клубы?» Ответы респондентов показывают, что ежедневно центр и клубы посещают лишь 2,8% респондентов, не посещают – 77,7%. Вероятно, студенты выходят в Интернет из дома – сегодня в городе подключиться к сети довольно просто и сравнительно недорого. Однако по результатам социологических опросов, проведенных Левада-Центром среди населения регионов России, 72% респондентов никогда не пользуются компьютером1. Эти данные заставляют сделать вывод, что оставшиеся 30% – наиболее активные ПК-пользователи, в которую входит и сту-енчество.

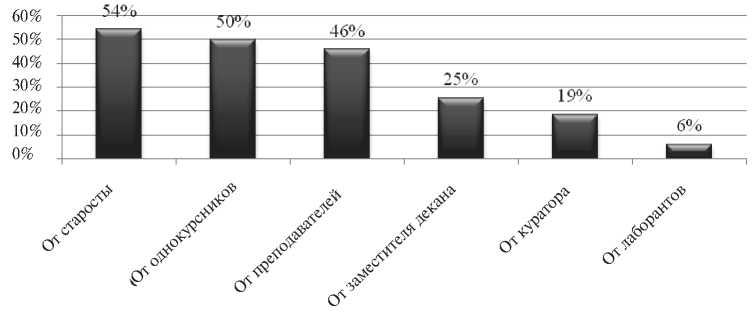

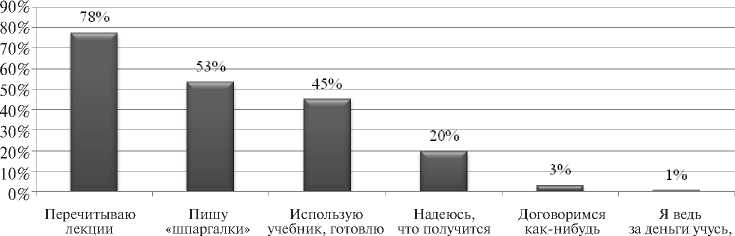

В контексте взаимодействия «препода-атель – студент» представляется важным рассмотреть, каким образом студент готовится к экзаменам (см. рис. 6).

Результаты опроса обучающихся в вузе свидетельствуют, что, как правило, студенты готовятся к итоговому контролю знаний и навыков, перечитывая лекции (77,6%). Пишут шпаргалки, тем самым активизируя свою моторную память, 53,0% респондентов-студентов. И последний вариант, также справедливый примерно для половины респондентов (45,0% в выборке, от 39,7 до 50,1% – в генеральной совокупности), – использование учебников для подготовки. Примерно каждый четвертый студент (25%) надеется нелегальным способом пройти итоговый контроль знаний, наиболее массовый из которых – списывание. Эта доля (25% опрошенных) нами уже отмечалась выше – это те, кто не участвует во внеучебной жизни вуза и, по нашему предположению, формально относится к получению высшего образования. Именно таких студентов администрация вуза и преподаватели должны взять под контроль. В противном случае из вуза выйдут «безбилетники», которые формально отнеслись не только к получению своего диплома, но, что не менее важно, к профессии.

Однако большинство студентов все же нацелены пройти контроль знаний с помощью легальных способов.

При анализе способов подготовки к контролю знаний и навыков (экзамен или зачет) в студенческой среде важно учитывать форму подачи материала, которая оценивается респондентами как наиболее эффективная и усваиваемая. Для этого приведем данные, собранные исследователями из ПНИПУ (см. табл. 1)2.

Из данных исследования, проведенного в ПНИПУ, видно, что самой легкой для усвоения формой подачи материала для большинства студентов являются видеоматериалы – 74,1%, за ним следует печатный текстовый материал – 60,6%. Компьютерный текст и аудиозаписи примерно равны по степени усвоения, в среднем – 33,9%. Треть студентов усваивают книжный материал с определенными трудностями, что неудивительно, т.к. большинство из них во внеучебное время, по нашему предположению, не читают никаких книг, кроме учебников.

Следовательно, интенсивное использование преподавателями в ходе лекций видеоматериалов, на семинарах – заданий из учебников или другой учебной литературы сможет существенно повысить уровень усвоения знаний студентами.

На усвоение студентами дисциплины

1 Там же, с. 133.

Рисунок 7 . Значение консультаций для студентов

также влияет то, пользуются ли студенты консультациями преподавателей (см. рис. 7).

Каждую сессию консультациями преподавателей пользуются большинство студентов (66,2%), не пользуются, хотя знают, что консультации есть, – 16,6%. Иными словами, основная масса респондентов читает лекции и учебники, пользуется консультациями преподавателей и в целом настроена на полноценное взаимодействие в ходе образовательного процесса с преподавателями. Около 20% студентов постоянно демонстрируют намерение вывести это взаимодействие за рамки закона, признавая возможность списывания и способов «договориться».

Такое положение вещей может сохраняться и дальше, если вуз не будет уделять внимание развитию корпоративной культуры. Последняя является немаловажным фактором эффективности взаимодействия «преподаватель – студент». Ее развитию способствуют внутривузов-ские мероприятия, в которых принимают участие как студенты, так и преподаватели. Именно они во внеучебное время позволяют «настроить» массу студентов на взаимодействие с преподавателями согласно атмосфере в вузе.

И наконец, одним из ключевых факторов взаимодействия «преподаватель – студент» является вопрос о том, должен ли преподаватель иметь личную информацию о студентах (см. рис. 8).

Подавляющая часть респондентов-студентов в 2009 г. считали правомерным, что преподаватель имеет личную информацию о них. Другими словами, студенчество в массе своей было готово к диалогу с преподавателем. Четверть опрошенных не соглашались предоставлять преподавателям информацию личного характера.

Если сопоставить результаты опроса 2009 г. и данные 2011 г., можно отметить, что в 2011 г. более половины респондентов посчитали нужным раскрывать личную информацию только в том случае, если она касается учебного процесса. Доля респондентов, которые не собираются раскрывать личную информацию, возросла вдвое – с 17,1% до 38%. Значительно уменьшилась и даже практически исчезла категория лиц, которые согласны делиться информацией с целью достижения более глубокого взаимопонимания с преподавателем. В этой ситуации фиксируется смещение ответов, т.к. вариант: «только если это связано с учебным процессом» был включен в анкету только в 2011 г. Однако все равно наблюдается существенное уменьшение удельного веса опрошенных, готовых давать о себе личную информацию в случае возникновения конфликт-

Рисунок 8 . Должен ли преподаватель иметь личную информацию о студентах? (всего по массиву)

ной ситуации в ходе образовательного процесса.

Наблюдается тенденция к смещению от общей осведомленности преподавателя о студенте лишь до тех фактов, которые касаются учебного процесса. Вероятно, именно по причине такой неосведомленности и возникает непонимание между студентами и преподавателями, и, как следствие, снижается эффективность взаимодействия «преподаватель – студент».

Таким образом, анализ данных, полученных в ходе исследований, проведенных как в ПГСХА, так и в других вузах, позволил сделать следующие выводы, касающихся протекания информационных процессов в вузе.

-

1. Мотивация студентов при поступлении в вуз. Ее наличие определяет готовность студентов к интеграции в информационные процессы вуза. На сегодня эти мотивационные установки достаточно стабильны: студенты поступают в вуз ради получения престижной и интересной профессии, востребованной на рынке труда.

-

2. Активность студентов во внеучеб-ной жизни вуза показывает, насколько они готовы к интеграции в корпоративную культуру вуза, к усвоению ценностей своей профессии. По данным исследования в настоящее время основная масса студентов исследуемого вуза включена во внеучебную деятельность. А те, кто не включен, как правило, формально отно-

- сятся к получению высшего образования.

-

3. Источники подготовки к занятиям – существенный фактор протекания информационных процессов в вузе. Анализ данных указывает на противоречия между рекомендованными преподавателями и используемыми студентами источниками. Такое противоречие – негативный фактор, который может повысить уровень конфликтности образовательного процесса.

-

4. Кан ал ы получения информации. Исследование установило, что студенты в исследуемом вузе получают больше информации от старост и от однокурсников, чем от кураторов и работников академии. Безусловно, на разных факультетах имеются свои особенности, однако общая картина именно такова.

-

5. Результативность работы на компьютере. Основная масса студентов – уверенные ПК-пользователи.

-

6. Основная масса студентов пользуется консультациями преподавателей и использует «легальные» источники подготовки к итоговому контролю знаний по дисциплинам. Вместе с тем наблюдается устойчивый контингент студентов, которые формально относятся к высшему образованию, получению диплома и используют «нелегальные» способы подготовки к зачетам и экзаменам. Усилия вуза должны быть направлены на повышенное внимание к этой части студентов, чтобы усилить их интеграцию в информационные процессы в вузе.