Информативность тонкодисперсной части палеопочв и лёссов позднего и среднего плейстоцена центра Восточно-Европейской равнины

Автор: Чижикова Н.П., Панин П.Г.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 59, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14313478

IDR: 14313478

Текст статьи Информативность тонкодисперсной части палеопочв и лёссов позднего и среднего плейстоцена центра Восточно-Европейской равнины

Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН Институт географии РАН

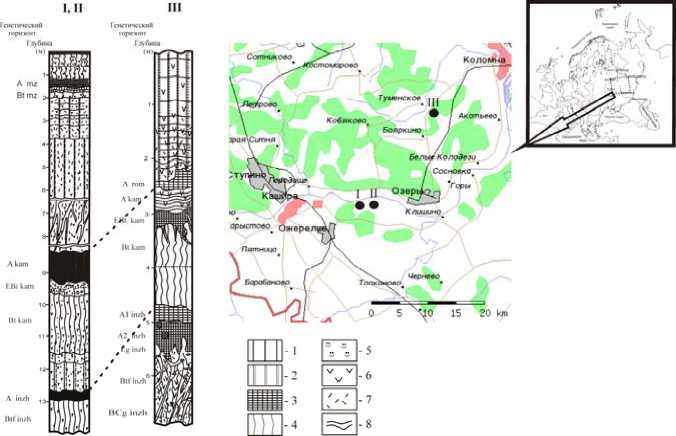

Цель работы – отразить преобразование минералов тонкодисперсной части палеопочв и лёссов позднего и среднего плейстоцена как компонентов структуры, которые несут информацию об изменениях условий их нахождения. Объектами исследования являются образцы из разрезов лёссово-почвенно-криогенной серии, заложенных в пределах Москворецкой равнины (междуречье рек Ока и Москва). Выделены палеопочвенные комплексы: верхнеплейстоценовый – мезинский (125 тыс. лет), среднеплейстоценовые – каменский (200-250 тыс. лет) и инжавинский (300-350 тыс. лет) (рис. 1).

Рис. 1. Опорные разрезы лёссово-почвенно-криогенной серии центра ВосточноЕвропейской равнины. I – разр. Ожерелье 1-04; II – разр. Ожерелье 2-04; III – разр. Гололобово 4-96. 1 – лёсс; 2 – опесчаненный лёссовый суглинок; 3 – гумусовый горизонт; 4 – иллювиальный горизонт; 5 – элювиальный горизонт; 6 – железистые новообразования; 7 – оглеение; 8 – слоистость. mz – мезинский по-лигенетический почвенный комплекс; kam – каменский полигенетический почвенный комплекс; inzh – инжавинский полигенетический почвенный комплекс; rom – роменская палеопочва.

Каждый из них состоял из палеопочв двух фаз – ранней межледниковой и более поздней интерстадиальной, разделенных в ряде случаев маломощной толщей осадка и горизонтом с признаками криогенеза (Velichko et. al., 2003; Величко и др., 2004).

Позднеплейстоценовый мезинский полигенетический почвенный комплекс рассмотрен по данным изученного ранее разр. Ожерелье 1-04, расположенного на правобережье р. Ока на северной оконечности СреднеРусской возвышенности с абсолютными высотами около 220 м. Он приурочен к старой выработке карьера кирпичного завода, находящегося примерно в 2 км к востоку от железнодорожной станции Ожерелье. Детальное описание разреза проведено в 2004 г. А.А. Величко с соавт. (2005).

Среднеплейстоценовые каменский и инжавинский полигенетические почвенные комплексы исследованы в разр. Ожерелье 2-04 и Гололобово. Разр. Ожерелье 2-04 расположен в 150 м от разр. Ожерелье 1-04 в новой разработке кирпичного завода. Разр. Гололобово 4-96 находится в южной части Подольско-Коломенского ополья в карьере кирпичного завода на водоразделе р. Коломенка и крупной балки, открывающейся в р. Коломенка справа у д. Гололобово (Velichko A.A et. al., 2003)..

Рентгендифрактометрический анализ илистых фракций, выделенных по методу Н.И. Горбунова (1971), выполнен на универсальном рентгендиф-рактометре ХZG-4A фирмы Карл Цейсс (Иена, Германия). Полуколиче-ственное содержание основных минералов во фракции менее 1 мкм определено по методике П.Е. Бискайя (Biskaye P.E., 1965).

Образцы, отобранные из разрезов лёссово-почвенно-криогенной формации, характеризуются рядом общих физических свойств. Данные распределения гранулометрических фракций свидетельствуют о довольно существенных различиях в содержании илистой фракции в образцах палеокомплексов, количество ее колеблется от 8,4 до 46,3 % (табл. 1). Однонаправленного изменения содержания этой фракции в профилях палеопочв не наблюдается. Отмечается наибольшее содержание данной фракции в верхней части профиля (аккумулятивное распределение), в ряде профилей – элювиально-иллювиальное.

Основными компонентами фракции являются две фазы, характерные для данного типа отложений: гидрослюдистая и набухающая. В илистых фракциях всех образцов доминирует набухающая фаза, кроме образцов из верхних горизонтов межледниковой палеопочвы мезинского комплекса. Она представлена сложными неупорядоченными, смешанослойными слюда-смектитовыми образованиями с высоким содержанием смектитовых пакетов. Гидрослюдистая фаза представлена дитриоктаэдрическими разновидностями, количество которых колеблется от 18,0 до 46,0 % от суммы компонента ила или от 3,1 до 16,9 % в образцах в целом. В подчи- ненном положении находятся слюда-смектиты с низким содержанием смектитовых пакетов, в ряде случаях зафиксированы хлорит-смектиты и индивидуальные смектиты. Такие слоистые силикаты как каолинит и хлорит в сумме составляют всего 8,3-22,7 %.

Профиль разр. Ожерелье 1-04 начинается с современной серой тяжелосуглинистой почвы голоценового периода. Характер распределения илистой фракции по профилю этой почвы элювиально-иллювиальный (табл. 1). Минералогический состав фракции менее 1 мкм профиля исследуемой современной почвы представлен неупорядоченными сложными смешанослойными слюда-смектитовыми образованиями двух типов: с высоким (более 50 %) и низким (менее 50 %) содержанием смектитовых пакетов. Количество этой фазы колеблется от 59,3 до 65,8 %, при пересчете на образец в целом от 10 до 24 % (табл. 1, рис. 3). Содержание гидрослюды триоктаэдрического типа в пределах профиля изменяется от 19,5 в нижней части профиля до 36,9 % в средней. Каолинит в сумме с хлоритом не превышает 14,6 %. По составу минеральных компонентов, их кристаллохимическим особенностям профиль серой тяжелосуглинистой почвы схож с таковыми серыми лесными почвами, описанными ранее (Градусов, Урусевская, 1964; Родионов, Градусов, 1967; Чижикова, 2002).

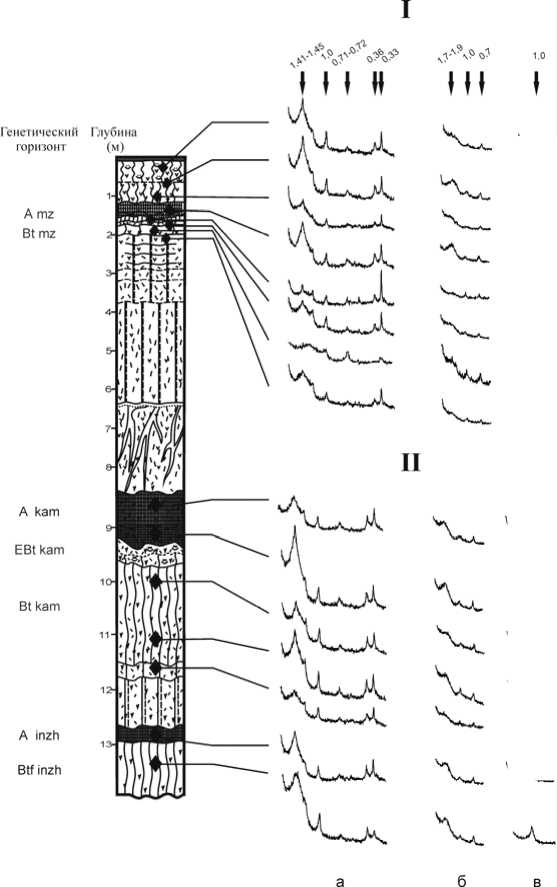

В позднеплейстоценовом мезинском полигенетическом почвенном комплексе межледниковая палеопочва (салынская фаза) содержит илистое вещество, количество которого мало меняется в пределах рассматриваемой толщи (18,5–22,5 %) (табл. 1, рис. 2). Однако профиль ее дифференцирован по минералогическому составу ила. В верхней части профиля наблюдается увеличение количества гидрослюд до 46,0 %. Здесь резко снижено по сравнению с нижней частью профиля содержание смешанос-лойных слюда-смектитовых образований с высоким количеством смектитовых пакетов – всего 36,2–38,5 %; ниже количество этой фазы достигает 59,3 %. В верхней части профиля межледниковой палеопочвы отмечается увеличение количества каолинита 15,5–17,8 %. Возможен вынос смектитовой фазы из верхних горизонтов и относительное увеличение содержания гидрослюд до 46 и каолинита до 17,8 %. Подобное перераспределение минеральных компонентов происходит при увеличении количества осадков, а также при произрастании лесных ценозов. Диагностическими показателями формирования профиля илистого материала почв является увеличение количества тонкодисперсного кварца в илистой фракции, выделенной из верхних горизонтов, трансформационные преобразования слюд биотитового типа в слюда-вермикулитовые образования (рис. 2), относительное накопление каолинита (табл. 1). В современных условиях подобные преобразования илистого вещества происходят в почвах лесных еловых ценозов с формированием профиля подзолистого типа.

Таблица 1. Соотношение основных минеральных фаз фракций менее 1 мкм, выделенных по методу Н.И. Горбунова.

|

<х ID- |

Почвен ные комплексы |

№ образца |

Глубина, м |

Содер жание фракций <1мкм |

Рефлексы (нм) |

|||||

|

% от ила |

% от почвы |

|||||||||

|

0,7 |

1,0 |

1,7– 1,8 |

0,7 |

1,0 |

1,7– 1,8 |

|||||

|

Серая лесная почва |

||||||||||

|

§ о о к |

1 |

0,40 |

16,4 |

14,6 |

24,4 |

61,0 |

2,4 |

4,0 |

10,0 |

|

|

2 |

0,55 |

40,5 |

12,8 |

36,9 |

59,3 |

5,2 |

14,9 |

24,0 |

||

|

О

* о |

3 |

0,85 |

28,1 |

14,6 |

19,5 |

65,8 |

4,1 |

5,5 |

18,5 |

|

|

8 1 S о Я с ® ЭК 5 ” |

Интерстадиальная палеопочва (крутицкая фаза) |

|||||||||

|

4 I |

1,30 |

39,7 |

14,9 |

23,3 |

61,8 |

5,9 I |

9,3 I |

24,5 |

||

|

Межледниковая палеопочва (салынская фаза) |

||||||||||

|

5 |

1,55 |

22,5 |

17,8 |

46,0 |

36,2 |

4,0 |

10,4 |

8,1 |

||

|

6 |

1,70 |

18,5 |

15,5 |

45,9 |

38,5 |

2,9 |

8,5 |

7,1 |

||

|

7 |

1,85 |

21,5 |

8,3 |

32,4 |

59,3 |

1,8 |

7,0 |

12,7 |

||

|

8 |

1,95 |

20,7 |

12,5 |

37,5 |

50,0 |

2,6 |

7,8 |

10,4 |

||

|

К эВ Н 5 к |

Интерстадиальная палеопочва (поздняя фаза) |

|||||||||

|

9 |

0,60 |

46,3 |

12,5 |

36,4 |

51,5 |

5,8 |

16,9 |

23,8 |

||

|

10 |

1,05 |

41,5 |

13,5 |

28,7 |

57,8 |

5,6 |

11,9 |

24,0 |

||

|

о CS

* о |

Межледниковая палеопочва (ранняя фаза) |

|||||||||

|

11 |

1,95 |

28,5 |

16,6 |

37,4 |

46,0 |

4,7 |

10,7 |

13,1 |

||

|

12 |

2,90 |

23,4 |

12,0 |

41,8 |

47,2 |

2,8 |

9,8 |

11,0 |

||

|

13 |

3,55 |

40,3 |

12,0 |

25,9 |

62,2 |

4,8 |

10,4 |

25,1 |

||

|

СО Я Q Ц к 5 5 К |

Интерс |

тадиальна |

я пале |

опочв |

а (позд |

няя фа |

за) |

|||

|

14 |

4,90 Меж |

36,7 едникова |

10,3 пале |

24,0 почва |

65,7 (ранн |

3,8 яя фаз |

8,8 а) |

24,1 |

||

|

15 |

5,35 |

32,6 |

16,1 |

28,7 |

55,2 |

5,2 |

9,4 |

18,0 |

||

|

о о ю о о с |

S В ^ К |

Интерстадиальная палеопочва (поздняя фаза) |

||||||||

|

16 I |

2,80 I |

20,8 I |

9,2 I |

44,0 I |

46,7 |

1,9 I |

9,1 I |

9,7 |

||

|

Межледниковая палеопочва (ранняя фаза) |

||||||||||

|

17 |

3,10 |

34,7 |

9,2 |

24,9 |

65,8 |

3,2 |

8,6 |

22,8 |

||

|

18 |

3,55 |

26,5 |

12,6 |

27,4 |

60,0 |

3,3 |

7,3 |

15,9 |

||

|

19 |

3,80 |

23,8 |

11,8 |

33,0 |

55,2 |

2,8 |

7,9 |

13,1 |

||

Окончание таблицы 1.

|

ID- |

Почвенные комплексы |

№ об разца |

Глубина, м |

Содер жание фракций <1мкм |

Рефлексы (нм) |

|||||

|

% от ила |

% от почвы |

|||||||||

|

0,7 |

1,0 |

1,7 1,8 |

0,7 |

1,0 |

1,7 1,8 |

|||||

|

Интерстадиальная палеопочва (поздняя фаза) |

||||||||||

|

К |

20 |

5,25 |

45,2 |

9,1 |

18,0 |

72,9 |

4,1 |

8,1 |

33,0 |

|

|

Межледниковая палеопочва (ранняя фаза) |

||||||||||

|

О й Я 8 |

21 |

5,00 |

8,4 |

22,7 |

37,0 |

41,9 |

1,9 |

3,1 |

3,5 |

|

|

о S 5 ° |

22 |

5,80 |

28,1 |

15,4 |

30,7 |

53,9 |

4,3 |

8,6 |

15,1 |

|

|

о К о |

23 |

6,35 |

16,4 |

16,6 |

37,6 |

45,8 |

2,7 |

6,2 |

7,5 |

|

|

Интерстадиальные палеопочвы (поздняя фаза) |

||||||||||

|

Среднее |

38,4 |

11,6 |

29,1 |

59,4 |

4,6 |

10,7 |

23,2 |

|||

|

значение |

Межледниковые палеопочвы (ранняя фаза) |

|||||||||

|

24,7 |

14,2 | 34,7 | 51,2 |

3,7 |

8,26 |

13,1 |

||||||

Крутицкая интерстадиальная палеопочва (поздняя фаза) мезинского комплекса содержит 39,7 % илистой фракции. В ней преобладает набухающая фаза, представленная слюда-смектитами с высоким содержанием смектитовых пакетов (61,8 %) (табл. 1, рис. 2). По рентгеноструктурным показателям этот минерал обладает более высокой степенью совершенства структуры, чем аналогичное образование в верхних горизонтах голоценовой почвы.

В лёссово-почвенно-криогенной серии разр. Ожерелье 2-04 описаны каменский и инжавинский полигенетические почвенные комплексы.

В среднеплейстоценовом Каменском полигенетическом почвенном комплексе раннекаменская межледниковая палеопочва (ранняя фаза) содержит илистое вещество, количество которого колеблется от 23,4 до 40,3 %. Наименьшее количество этой фракции отмечается на глубине ~ 3,0 м (табл. 1, рис. 2).

Минералогический состав фракции представлен сложными смешанос-лойными слюда-смектитами с высоким и низким содержанием смектитовых пакетов, при преобладании первых. Количество этой фазы вниз по профилю меняется (табл. 1). В меньшем количестве содержится гидро-слюдистая фаза, количество которой в образцах сверху вниз равно 37,4; 41,8; 25,9 %, что при пересчете на образец почвы в целом составляет 10,7; 9,8; 10,4 %, т.е. характер распределения этого компонента равномерный. Смешанослойные образования отличаются высокой степенью разупорядоченности структур, что является важным диагностическим признаком,

f ГИ F F ггшш

Рис. 2 . Стратиграфическое строение лёссово-почвенно-криогенного комплескса разр. Ожерелье 1-04 (I), Ожерелье 2-04 (II) и рентгендифрактограммы фракций менее 1 мкм, выделенных из образцов этих комплексов (здесь и на рис. 3): а – в воздушно-сухом состоянии; б – после сольватации этиленгликолем; в – после прокаливания при температуре 550ºС в течение 2 ч. Числа – межплоскостные расстояния в нм.

который неоднократно четко фиксировался в органогенных горизонтах почв. Количество илистого вещества позднекаменской интерстадиальной палеопочвы (поздняя фаза) на много превосходит таковое палеопочв межледниковья (табл. 1). В нем отмечается повышенное содержание набухающей фазы (при пересчете на образец в целом 23,8–24,0 %). Степень совершенства кристаллической структуры минералов высокая, что существенно отличает его от илистого вещества нижележащей межледниковой почвы.

В среднеплейстоценовом инжавинском полигенетическом почвенном комплексе раннеинжавинской межледниковой палеопочвы (ранняя фаза) количество илистого вещества равно 32,6 %. Содержание набухающей фазы снижается до 55,2 % по сравнению с илистым веществом интерстадиальной палеопочвы (поздняя фаза). В то же время отмечается увеличение количества каолинита до 16,1 %.

В позднеинжавинской интерстадиальной палеопочве (поздняя фаза) количество илистого вещества интерстадиальной палеопочвы инжавин-ского комплекса составляет 36,7 %. Фракция состоит из набухающей фазы (65,7 %), гидрослюдистой (24,0 %), каолинита и хлорита (в сумме 10,3 %). По этим количественным показателям, а также по кристаллохимическому состоянию смешанослойных образований илистое вещество сходно с таковым интерстадиальной палеопочвы каменского комплекса.

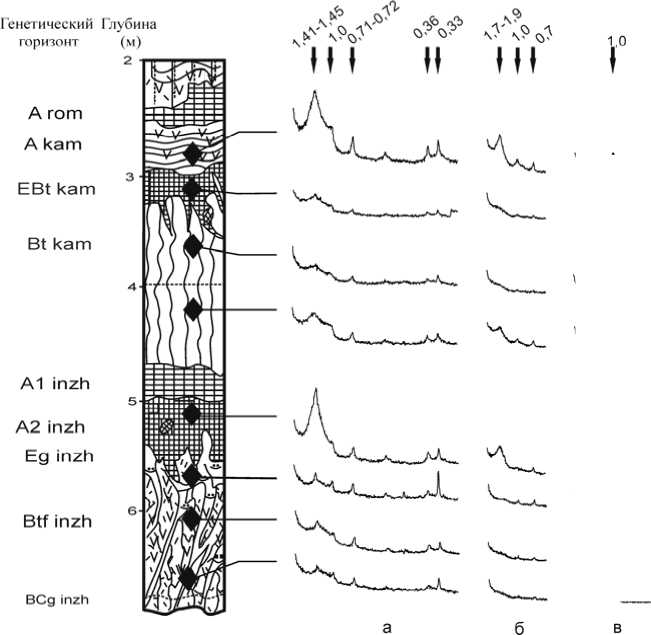

В разр. Гололобово хорошо выражена среднеплейстоценовая лёссово-почвенно-криогенная серия, где четко прослеживается чередование двух почвенных комплексов: каменского и инжавинского. Среднеплейстоценовый каменский полигенетический почвенный комплекс в разр. Гололобово представлен образцами интерстадиальной палеопочвы (поздняя фаза) – на глубине 2,8 м и толщей межледниковой палеопочвы (ранняя фаза).

Раннекаменская межледниковая палеопочва (ранняя фаза) характеризуется аккумулятивным профилем распределения фракций менее 1 мкм (34,7 и 23,8 % соответственно в верхней и нижней частях профиля). Синхронно илистой фракции происходит распределение набухающей фазы в ней, количество которой изменяется от 65,8 % в верхней части профиля до 55,2 % в нижней (табл. 1). Помимо количественных различий в содержании этих образований, в пределах рассматриваемой толщи отмечаются значительные изменения в их кристаллическом состоянии. Для верхней части профиля характерно существенное разупорядочивание структур слоистых силикатов и, в первую очередь, смешанослойных образований (рис. 3). В еще большей мере это явление проявляется в илистой фракции образца с глубины 3,5 м. Разупорядочивание структур слоистых силикатов и, в первую очередь, смешанослойных образований происходит под влиянием изменений обстановки нахождения минерала, в том числе при процессах почвообразования.

Поведение гидрослюдистой фазы фракции менее 1 мкм отличается от распределения набухающей фазы постепенным увеличением ее содержания книзу профиля от 24,9 до 33,0 % (рис. 3). При пересчете на образец в целом содержание гидрослюд изменяется менее контрастно (7,3-7,9 %), чем смешанослойных образований. Содержание каолинита при полном отсутствии хлорита мало меняется по профилю и составляет 2,8-3,3 % в образцах в целом.

В позднекаменской интерстадиальной палеопочве (поздняя фаза) минералогический состав фракций менее 1 мкм образца отличается от рассмотренных выше таковых образцов межледниковой палеопочвы целым рядом особенностей: слоистые силикаты обладают высокой степенью совершенства структуры, рефлексы минералов островершинны и характеризуются значительной интенсивностью (рис. 3). Смешанослойные слюда-смектиты выделяются значительным преобладанием смектитовых пакетов в кристаллитах, а появление рефлекса в области 0,86 нм является доказательством наличия индивидуального смектита.

В среднеплейстоценовом инжавинском полигенетическом почвенном комплексе распределение илистой фракции в пределах профиля ранне-инжавинской межледниковой палеопочвы (ранняя фаза) имеет элювиально-иллювиальный характер. На глубине 5 м содержание фракции менее 1 мкм составляет всего 8,4 % (табл. 1, рис. 3), ниже количество ила увеличивается до 28,1 %. Во фракции доминирует набухающая фаза. В верхних горизонтах ее количество достигает 41,9 %; в иллювиальной части – 53,9 %. Поведение набухающей фазы синхронно характеру распределения илистой фракции. Содержание гидрослюд изменяется менее контрастно от 37,0 до 30,7 % в иллювиальной части профиля. Этот профиль отличается от профилей, рассмотренных выше, высоким содержанием каолинита, достигающего 22,7 %. Отмечается также значительная степень разупорядоченности структуры основной фазы образцов на всех трех анализируемых глубинах.

В профиле данной палеопочвы зафиксированы процессы существенной переработки смешанослойных образований, обеднение верхней толщи илистым веществом, а в нем набухающей фазы, относительно накапливается каолинит. Перечисленные диагностические признаки позволяют предположить наличие элювиально-глеевого или подзолообразовательного процессов, приведших к перераспределению илистого вещества, частичному его разрушению, относительному накоплению каолинита.

Позднеинжавинская интерстадиальная палеопочва (поздняя фаза) также как таковая в каменском комплексе отличается от межледниковой палеопочвы высоким содержанием илистой фракции (45,2 %), и очень вы

иU ИИ

Рис. 3 Стратиграфическое строение лёссово-почвенно-криогенного комплекса разр. Гололобово 4-96 и рентгендифрактограммы фракции менее 1 мкм, выделяемых из образцов этих комплексов.

соким (72,9 %) содержанием в ней набухающей фазы (табл. 1, рис. 3). Количество гидрослюд составляет всего 18,0 %, каолинита - 9,1 %. Обращает на себя внимание высокая степень совершенства структуры всех слоистых силикатов, в первую очередь набухающей фазы, представленной слюда-смектитами с высоким содержанием смектитовых пакетов. Здесь отмечается наличие индивидуального смектита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования гранулометрического состава лёссово-почвенно-криогенных компонентов, минералогического состава их тонкодисперсных фракций (менее 1 мкм) позволили сделать вывод о единой эволюции педолитогенеза в центральной лесостепи в четвертичное время. Цикличность развития в плейстоцене после этапа донского оледенения характеризовалось чередованиями эпох перигляциально-лёссового осадконакопления с эпохами интенсивного почвообразования.

Отметим наиболее четкие закономерности распределения компонентов в рассматриваемых комплексах трех разрезов. Интерстадиальные палеопочвы характеризуются повышенным содержанием илистой фракции, средние показатели которых на 13,7 % выше, чем в межледниковых палеопочвах. Меняется также и соотношения основных минеральных фаз фракций менее 1 мкм, илистое вещество интерстадиальных палеопочв содержит более высокое количество смектитовой фазы (среднее 59,4 % в илистой фракции или 23,7 % на образец в целом). В межледниковых палеопочвах этот показатель равен 51,2 % или 13,1 % в почве в целом. Как отмечалось выше, профили глинистого материала межледниковых палеопочв характеризуются элювиально-иллювиальной дифференциацией по смектитовой фазе. Минералы этих палеопочв имеют низкую степень совершенства структуры, что обычно фиксируется в горизонтах, подверженных процессам почвообразования: органогенных, оглеенных и опод-золенных.

Профили глинистого материала межледниковых палеопочв (микулин-ской, каменской, инжавинской) имеют ряд закономерностей. Отмечается существенная дифференциация профилей по содержанию фракций менее 1 мкм и распределению смектитовой фазы в ней. Глинистые минералы фракций несовершенны по структуре, их рефлексы низкие, ассиметрич-ные. Эти показатели свидетельствуют о мощных экзогенных факторах, которые способствуют преобразованию структур минералов лёссовых отложений.

В то же время необходимо подчеркнуть различия в сформировавшихся палеопочвах среднего и позднего плейстоцена. Профиль микулинской межледниковой палеопочвы формировался под влиянием широколиственного леса сложного состава с грабом (Величко и др., 2004, 2005). Характерно довольно равномерное распределение фракций менее 1 мкм, но резко выражены различия по составу минералов: верхние горизонты в значительной мере обеднены смешанослойными образованиями с высоким содержанием смектитовых пакетов. В этих же горизонтах относительно накапливаются гидрослюда, каолинит. Появляется тонкодисперсный кварц. По этим минералогическим показателям, а также по микро-морфологическому строению данные палеопочвы можно отнести к лёс-сивированным почвам с признаками подзолообразования.

В условиях среднеплейстоценового каменского межледниковья «были распространены широколиственные леса сложного состава с дубами (5 видов) заметную роль играла липа, присутствовал граб, ясень и другие породы» (Величко и др., 2004, 2005). Для профилей почв, сформированных под этими лесными формациями, отмечается существенная диффе- ренциация, как по содержанию илистой фракции, так и по количеству смектита в ней. Однако в отличие от палеопочв позднего плейстоцена микулинского межледниковья, здесь отсутствуют признаки оподзоливания и эти почвы более близки по минералогическим показателям к серым лесным и бурым лессивированным.

Инжавинская межледниковая палеопочва сформировалось под полидо-минантными хвойно-широколиственными лесами, ныне свойственными флоре Кавказа и Балкан (Величко и др., 2004). Эти лесные формации способствовали формированию элювиально-иллювиального профиля по илистому веществу и смектитовой фазе. Наличие же в илистом веществе тонкодисперсного кварца и увеличение содержания каолинита и гидрослюд являются диагностическими показателями стадии подзолообразования или элювиально-глеевых процессов, что дает возможность аналоги-зировать формирование этой палеопочвы с таковой микулинского межледникового периода.

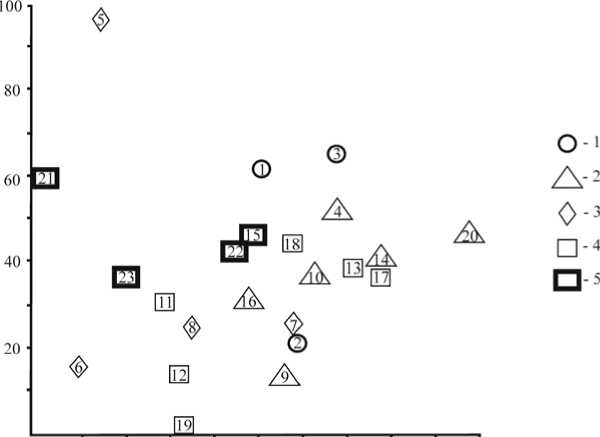

Для более наглядной информации по распределению минералогических показателей в палеопочвах полученный материал обработан методом многомерной статистики (табл. 2, рис. 4) (Рожков, 1975). Использована многомерная выборка из Q =23 наблюдений по n =4 признакам, где Q – количество образцов из палеопочвенных комплексов, n – содержание фракций менее 1 мкм (%), каолинит в сумме с хлоритом (%), гидрослюда (%), смектитовая фаза (%).

Таблица 2. Собственные числа (λ 1 ) и собственные векторы (V j ) корреляционной матрицы содержания фракций и основных минеральных фаз в ней

|

λ 1 |

||

|

2,42 1 |

1,13 |

|

|

Показатели |

% |

|

|

60,45 |

27,23 |

|

|

V 1j |

V 2j |

|

|

Содержание фракций |

0,51 |

0,31 |

|

Рефлексы 0,7 |

-0,44 |

-0,58 |

|

минералов |

||

|

(нм) 1,0 |

-0,40 |

0,73 |

|

1,7 |

0,62 |

-0,20 |

По первой главной компоненте ( V1 ), описывающей 60,5 % общей суммарной дисперсии признаков, наибольший вес имеет смектитовая фаза. По второй компоненте ( V 2 ), составляющей в сумме с первой 88,7 % дисперсии признаков, наибольший вес имеет поведение гидрослюд.

V

20 40 60 80 100 V,

Рис. 4. Минералогические показатели илистых фракций, выделенных из современной серой лесной тяжелосуглинистой почвы и лёссово-почвенно-криогенных серий позднего и среднего плейстоцена в координатах главных компонент. 1 – серая тяжелосуглинистая почв (1, 2, 3); 2 – интерстадиальные палеопочвы позднего и среднего плейстоцена (4, 9, 10, 16, 20); 3 – микулинская межледниковая палеопочва позднего плейстоцена (5, 6, 7, 8); 4 – каменская межледниковая палеопочва среднего плейстоцена (11, 12, 13, 17, 18, 19); 5 – инжавинская межледниковая палеопочва среднего плейстоцена (15, 21, 22, 23). Цифры, указанные в скобках, – номера образцов (табл. 1).

В табл. 2 приведены собственные числа (λ t ) и собственные вектора ( Vj ) корреляционной матрицы минералогических показателей илистой фракции образцов. На рис. 4, выделяются следующие ареалы, объединяющие генетические горизонты палеопочв. По первой компоненте в правой части поля обособляются ареалы признаков с повышенным содержанием смектитовой фазы. Сюда попадают иллювиальная часть профиля голоценовой серой тяжелосуглинистой почвы и образцы интерстадиальных палеопочв. К этому же полю тяготеет образцы иллювиальных горизонтов межледниковых палеопочв. По этой же компоненте, но по признаку наименьшего содержания смектитовой фазы, отделяются образцы инжавин-ского комплекса разр. Гололобово – самого северного участка распространения лёссово-почвенных комплексов.

По второй компоненте разделяются ареалы показателей по содержанию гидрослюд. Здесь выделяются образцы верхнего горизонта межледниковых палеопочв мезинского комплекса позднего плейстоцена, в котором этот показатель достигает максимальной величины (46,0 %). Минимальное количество гидрослюд (33,0 %) обособляет илистое вещество межледниковой палеопочвы каменского педокомплекса.

Профиль микулинской межледниковой палеопочвы по распределению минералогических показателей в наибольшей мере обособляется по V2, что подтверждает сходство трех горизонтов и резкое отличие от всего профиля верхнего горизонта. Распределение ареалов минералогических показателей каменской межледниковой палеопочвы обособляется от таковых инжавинских межледниковых палеопочв более смектитовым составом ила; по ряду образцов отмечается сходство по содержанию смектитовой фазы. Ареалы минералогических показателей инжавинской межледниковой палеопочвы также свидетельствуют о существенной их дифференциации в пределах профиля.

Приведенный материал показывает, что минералы тонкодисперсной части палеопочв несут информацию о былых процессах почвообразования в эпоху позднего и среднего плейстоцена.

Список литературы Информативность тонкодисперсной части палеопочв и лёссов позднего и среднего плейстоцена центра Восточно-Европейской равнины

- Величко А.А., Градусов Б.П., Морозова Т.Д., Чижикова Н.П., Болиховский В.Ф. Глинистые минералы в лёссах и погребенных почвах левобережья Среднего Днепра//Докл. АН СССР. 1974. Т. 217. № 2. С. 405-409.

- Величко А.А., Зеликсон Э.М., Борисова О.К., Грибченко Ю.Н., Морозова Т.Д., Нечаев В.П. Количественные реконструкции климата Восточно-европейской равнины за последние 450 тыс. лет//Изв. АН. Сер. географическая. 2004. №1. С. 7-25.

- Величко А.А., Нечаев В.П., Морозова Т.Д., Тимирёва С.Н., Панин П.Г. Новые данные по строению лёссово-почвенно-криогенной формации вблизи северной границы ее расположения на Восточно-Европейской равнине//Квартер-2005, Мат-лы IV Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода. Сыктывкар, 2005. С. 66-68.

- Величко А.А., Писарева В.В., Фаустова М.А. Оледенения и межледниковья Восточно-Европейской равнины в раннем и позднем плейстоцене//Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2005. Т. 13. №2. С. 84-102.

- Горбунов Н.И. Методика подготовки почв к минералогическим анализам//Методы минералогического и микроморфологического изучения почв. М.: Наука, 1971. 4-15 с.

- Градусов Б.П. Минералы со смешанослойной структурой в почвах. М.: Наука, 1976. 128 с.

- Градусов Б.П., Урусевская И.С. Химический и минералогический состав илистой фракции серых лесных почв Калужской области//Вест. Моск. ун-та. Сер. VI. 1964. № 3. С. 21-29.

- Градусов Б.П., Чижикова Н.П. Глинистые минералы лёссов//Докл. АН СССР. Т. 229. № 6. 1976. С. 1433-1435.

- Градусов Б.П., Чижикова Н.П., Плакхина Д.М. Блок петрографо-минералогических показателей почвенного плодородия: науч. тр. Расширенное воспроизводство плодородия почв в интенсивном земледелии. М.: ВАСХНИЛ. ПИД. 1988. С. 117-132.

- Морозова Т.Д., Градусов Б.П., Чижикова Н.П. Минералогические особенности и микростроение ископаемых лесных почв//Почвоведение. 1979. № 6. С. 31-40.

- Родионов В.С., Градусов Б.П. Микроморфология и химико-минералогический состав фракций Науч. докл. Высшей школы. Биологические науки. 1967. № 5. С. 152-159.

- Рожков В.А. Метод главных компонентов и его применение в почвоведении//Почвоведение. 1975. № 10. С. 141-151.

- Чижикова Н.П. Преобразование минералогического состава почв в процессе агрогенеза: Автореф. дис.... д. с.-х. н. М., 1991. 49 с.

- Чижикова Н.П. Серые и агросерые почвы//Почвы Московской области и их использование. М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 2002. Т. 1. С. 134-162.

- Цацкин А.И., Чижикова Н.П. О почвообразовании в плейстоцене в бассейне верхнего Дона по микроморфологическим и минералогическим данным//Почвоведение. 1990. № 12. С. 94-106.

- Chizhikova N.P., Gradusov B.P. Mineral composition of the fine-dispersed fraction of loess and soil processes developed in them//Geojournal. V. 95 № 36 2/3. Р. 179-186.

- Biscaye, P.E. Mineralogy and sedimentation of recent deep-sea clay in the Atlantic Ocean and adjacent seas and oceans//Geol. Sox. Am. Buoll. V. 65. № 76. Р. 803-832.

- Velichko A.A., Dlussky K.G., Morozova T.D., Nechaev V.P., Gribchenko Yu.N., Semenov V.V. The Gololobovo section. Loess-soil-cryogenic formations of the Moskva-Oka plain//Loess and paleoenvironment. 2003. Abstracts and field excursion guidebook. Р. 97-106.