Инновации как фактор экономического роста регионов России: эконометрический анализ

Автор: Шимановский Д.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Статья в выпуске: 2 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время в развитых странах экстенсивные источники экономического развития относительно стабильны и не могут служить драйверами роста валового внутреннего продукта. Численность занятых, как и накопление физического капитала, в этих государствах меняется несущественно на временном горизонте до десяти лет. Следовательно, экономический рост возможен лишь за счет совершенствования используемого труда и оборудования. В то же время инновации выступают одним из тех факторов, которые повышают среднюю эффективность используемых экономических ресурсов. Таким образом, стимулирование инновационной активности может быть одним из основных источников интенсивного экономического роста. Проведенное исследование посвящено анализу инноваций в различных регионах России и их воздействия на рост валового регионального продукта. Цель исследования состоит в выявлении вклада инновационной составляющей в рост экономики регионов Российской Федерации. Для ее достижения были применены эконометрические методы на основе панельных данных. Из результатов исследования следует вывод, что инновации можно разделить на внутренние и импортируемые. Импорт инноваций определяется динамикой импорта научно-образовательных услуг. В то же время экономические санкции в период с 2014 по 2019 г. не повлияли на импортируемый научно-технический прогресс. Результаты расчетов показывают, что инновации и накопление человеческого капитала стали основными факторами роста валового внутреннего продукта России с 2014 г. Следовательно, стимулирование инновационной активности может повлиять на рост как отечественной экономики в целом, так и отдельных ее регионов. Проведенное исследование может быть интересно специалистам экономического блока органов государственного управления. Дальнейшие исследования должны быть сфокусированы на методах государственного управления уровнем инноваций с целью его повышения.

Инновации, экономический рост, модель с фиксированными эффектами, факторы экономического роста

Короткий адрес: https://sciup.org/147246860

IDR: 147246860 | УДК: 330.34, | DOI: 10.17072/1994-9960-2022-2-145-160

Текст научной статьи Инновации как фактор экономического роста регионов России: эконометрический анализ

В настоящее время в экономически развитых странах инновации представляют собой один из основных источников роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП). Объясняется это тем, что численность занятых в таких государствах в последние годы отличается стабильностью или даже некоторым сокращением [1]. Указанное обстоятельство и большой объем накопленных основных фондов не позволяют росту трудовых ресурсов и инвестициям в основной капитал быть основным двигателем экономического развития. Дальнейший рост экономики возможен в большей степени лишь благодаря увеличению количества инноваций.

Необходимость стимулирования инновационной активности в России отмечена в нескольких нормативных документах федерального уровня, опубликованных на протяжении предыдущих двадцати лет1. Однако успехи в области развития инноваций в нашей стране за последние десять лет не столь существенны, что подтверждается данными Федеральной службы государственной статистики. Доля наукоемких и высокотехнологичных отраслей в ВВП Российской Федерации в 2019 г. увеличилась лишь на 2 процентных пункта (далее – п. п.) по сравнению с 2012 г. и составила 22,2 %.

Рост инноваций в России сдерживает в том числе неблагоприятная институциональная среда [2]. Например, отмечается, что отечественный малый бизнес не склонен инвестиро- вать в развитие новых технологий и совершенствование кадрового потенциала.

В целом по России заметна тенденция недостаточных темпов развития инновационной активности, при этом имеются значительные межрегиональные различия в уровне развития инноваций. Так, в 2012 г. по числу создаваемых передовых промышленных технологий лидировали Санкт-Петербург и Москва. В то время как в некоторых регионах Дальнего Востока и Северного Кавказа за 2012 г. не было создано ни одной передовой промышленной технологии.

В связи с указанными положениями актуальным, на наш взгляд, является рассмотрение вопроса о роли инновационной активности в экономическом росте различных регионов Российской Федерации.

Цель статьи – выявить с помощью эконометрических методов моделирования долю инновационной составляющей в экономическом росте субъектов Российской Федерации.

Оригинальность проведенного исследования заключается в выделении в структуре научно-технического прогресса внутренней инновационной активности и импортируемых инноваций, а также в поиске факторов, влияющих на импорт нововведений из технологически развитых стран.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности использования его результатов органами федеральной власти в процессе принятия управленческих решений о финансировании инновационных инициатив научных учреждений и коммерческих организаций.

Для достижения результатов были выбраны эконометрические методы. В частности, использована методология построения моделей с фиксированными эффектами на основе панельных данных.

ОБЗОР НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ МОДЕЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И ЕЕ РОЛИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ

Т еоретические основы экономического роста за счет научно-технического прогресса были заложены американским экономистом Р. Солоу в конце 1950-х гг. [3].

Его концепция исходит из неоклассической макроэкономической теории, согласно которой производительность труда определяется его капиталовооруженностью и видом производственной функции.

По мнению Р. Солоу, лишь научно-технический прогресс может повышать капиталовооруженность труда, которая при его отсутствии остается стабильной.

Другой фундаментальной работой, посвященной влиянию инноваций на экономический рост, является статья американского экономиста Р. Лукаса, опубликованная в конце 1980-х гг. [4], где автор провел анализ воздействия инвестиций в человеческий капитал и науку на темпы экономического роста.

Далее, опуская всю эволюцию взглядов на роль научно-технического прогресса в экономическом росте, остановимся на основных современных работах по данной тематике.

Исследования отечественного экономиста С.В. Дубовского посвящены моделированию технологических волн Кондратьева для экономики России [5]. Согласно теории длинных волн Кондратьева, инновационная активность развивается циклически по траектории, близкой к синусоиде. Один раз в 30– 35 лет наступает период прорывных открытий в науке и технике, который с временным интервалом в 5–7 лет приводит к росту ВВП и высокой норме прибыли организаций, производящих продукцию с использованием только что изобретенных технологий. Однако постепенно экономический эффект от прорывных открытий ослабевает и сходит на нет, пока не наступает новый инновационный бум.

Российским исследователем И.А. Погосовым осуществлена оценка вклада научнотехнического прогресса в экономический рост России в 1999–2007 гг. [6]. В результате исследования автор пришел к выводу, что вклад инновационной составляющей в экономический рост за указанный период может достигать 75 %.

Ученые Е.И. Лазарева и Д.С. Лозовицкая предприняли попытку оценки вклада инновационной составляющей в рост отечественной экономики [7]. Уровень инновационной активности региона в их работе оценивается с использованием нормированного значения показателя «Количество разработанных передовых производственных технологий». В результате исследования авторы приходят к выводу, что после кризиса 2008–2009 гг. вклад научно-технического прогресса в рост ВВП значительно сократился.

Исследователи Донецкого национального университета Т.А. Дадашова и Н.В. Артишев-ская определяли вклад ВВП в экономический рост Российской Федерации на основе теории производственных функций и эконометрического моделирования [8]. Изучив построенную эконометрическую модель, авторы приходят к выводу, что в отдельные годы вклад инноваций в рост ВВП мог быть как положительным, так и отрицательным.

Еще в одной работе коллектива российских авторов [9] отмечается, что в период перехода к постиндустриальному обществу одним из важнейших факторов роста ВВП становится развитие информационно-коммуникационных технологий.

Особо следует рассмотреть, как различные авторы понимают термин «инновация». По М. Додгсону, инновация – это «научная, технологическая, организационная и финансовая деятельность, ведущая к коммерческому введению нового (или улучшенного) продукта или нового (или улучшенного) производственного процесса или оборудования» [10, c. 126].

Описав основные подходы отечественных авторов к экономико-математическим оценкам вклада инновационной составляющей в экономический рост, перейдем к исследованию зарубежного опыта.

В коллективной работе авторов из США и Португалии под руководством Дж. Ферейры был проведен анализ зависимости роста ВВП стран Европы от инноваций в сфере охраны окружающей среды [11]. В результате исследования авторы приходят к выводу, что экологические инновации в стране благоприятно сказываются на ее экономическом росте.

Коллектив индийских авторов исследовал влияние показателей инновационной активности на экономический рост стран Европы [12]. Установлено, что в некоторых странах наблюдается взаимообратная, статистически значимая зависимость между уровнем инноваций и ростом ВВП. В некоторых странах эта зависимость носит односторонний характер.

В качестве обобщающего источника рассмотрим работу английского экономиста Г. Камерона [13]. Исследователь проводит исторический обзор трудов, посвященных моделированию вклада научно-технического прогресса в экономический рост, и подчеркивает, что изначально авторы экономикоматематических моделей рассматривали экономический рост как экзогенный, не пытаясь объяснить его причины. Однако в дальнейшем стали появляться работы, объясняющие неравномерную интенсивность инноваций с течением времени и пытающиеся прогнозировать ее динамику.

Таким образом, анализ сходных по тематике исследований позволяет говорить о согласии большинства авторов с тем, что увеличение числа инноваций положительно влияет на экономический рост. При этом методы оценки инновационной составляющей в трудах разных авторов различны. В большей части исследований используются довольно простые методики расчетов, а эконометрические методы не применяются.

В связи с этим актуальной становится задача построения экономико-математических моделей, которые помогли бы оценить долю инновационной составляющей в экономическом росте различных территорий.

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Д анная статья посвящена моделированию регионального экономического роста и оценке вклада инновационной составляющей в экономическое развитие. По этой причине сначала необходимо определиться с методом моделирования.

Первой предпосылкой модели послужило допущение, согласно которому рост совокупного предложения региона определяется производственной функцией Кобба – Дугласа. Данный вид производственной функции был использован отечественными авторами при моделировании динамики валового регионального продукта (например, [14]).

Второй предпосылкой модели послужило предположение, что инвестиции в основной капитал, рост численности занятых, повышение качества кадров и внедрение инноваций определяют совокупное предложение в регионе. Следует отметить, что в данном контексте фактор «капитал», используемый в стандартном виде производственной функции Кобба – Дугласа, был заменен на «инвестиции в основной капитал». Подобный переход апробирован в работе [15].

Таким образом, в рамках исследования процесс роста валового продукта региона можно описать следующей производственной функцией:

S it — Alt ■ ^ ■ HKl f,. ■ L i., . (1) где S i,t – темп прироста совокупного предложения i -го региона в период t ; A i,t – уровень инновационной активности i -го региона в период t ; I i,t – темп прироста инвестиций в основной капитал i -го региона в период t ; HKI i,t – индекс накопленного человеческого капитала i -го региона в период t ; L i,t – темп прироста численности занятых в i- м регионе в период t .

Подчеркнем, что производственная функция (1) учитывает не только численность занятых, но и производительность их труда, выраженную в факторе «человеческий капитал». Целесообразность такого перехода была показана в наших предыдущих работах [16].

Определившись с показателями совокупного предложения, перейдем к показателям совокупного спроса. Как было показано в работах отечественных авторов [17], совокупный спрос в регионе определяется динамикой реальных доходов населения и динамикой прибыли организаций:

D,t = f ( Y d it . Pr i t ) . (2)

где D i,t – темп прироста спроса i -го региона в период t ; Y d,i,t – темп прироста реальных располагаемых доходов населения i -го региона в период t ; Pr i,t – темп прироста совокупной прибыли предприятий i -го региона в период t.

Как видно из пояснений к формулам (1) и (2) численность занятых является натуральным показателем а инвестиции в основной капитал и совокупная прибыль организаций – стоимостными. По этой причине стоимостные показатели были приведены к ценам 2007 г. путем дефлирования:

Y —_____itJ._____ i t~ П j—1 DIj y

где Y̅ i,t – стоимостный показатель i -го региона (валовой региональный продукт (далее – ВРП) инвестиции в основной капитал и др.) в ценах базисного года в период t ; Y i,t – стоимостный показатель i -го региона (ВРП инвестиции в основной капитал и др.) в текущих ценах в период t ; DI j,y – индекс-дефлятор ВРП i -го региона.

Остановимся на методике расчета показателя «индекс человеческого капитала» входящего в формулу (1). Как отмечают некоторые авторы (например [16]) человеческий капитал определяется тремя составляющими: уровнем образования занятых уровнем здоровья работников и уровнем их культуры. Исходя из этого для оценки индекса человеческого капитала были использованы три показателя: доля занятых с высшим образованием заболеваемость хроническими болезнями на 1000 человек населения число посещений театров в год на 1000 человек населения.

Все указанные показатели были нормированы минимаксным методом:

N t —

i t min t

X max t

—

X .

min t

где N i,t – нормированное значение показателя для i -го региона в период t ; X i,t – исходное значение показателя i -го региона в период t ; X min t – минимальное значение исходного показателя среди всех регионов в период t ; X max t – максимальное значение исходного показателя среди всех регионов в период t.

Переход к нормированным показателям является стандартным преобразованием используемым в экономических исследованиях. Например такой подход применен для оценки энергетической безопасности в Китайской Народной Республике [18].

Далее для нормированных значений трех показателей (доли занятых с высшим образованием заболеваемости в расчете на 1000 человек населения посещений театров в расчете на 1000 человек населения) было вычислено среднее арифметическое которое на наш взгляд может характеризовать величину накопленного значения человеческого капитала региона:

N ed , i , t + N hl , i, t + N cul , i , t

HKI i , t = 3 , (5)

где HKI i,t – индекс человеческого капитала для i -го региона в период t ; N ed,i,t – нормированное значение доли занятых с высшим образованием для i -го региона в период t ; N hl,i,t – нормированное значение заболеваемости на 1000 человек населения для i -го региона в период t ; N cul,i,t – нормированное значение посещений театров на 1000 человек населения для i -го региона в период t .

Представляется очевидным, что фактический ВРП определяется в точке, где его совокупный спрос равен совокупному предложению. Таким образом, фактический ВРП является функцией от уровня научно-технического прогресса, величины накопленного человеческого капитала, численности занятых, инвестиций в основной капитал, реальных доходов населения и прибыли организаций:

Y ,, = f ( A it • L , , • HKI i,, . l it • Y di, • Pr i,, ) • (6) где Y i,t – темп прироста ВРП i -го региона в период t ; A i,t – уровень инновационной активности i -го региона в период t ; I i,t – темп прироста инвестиций в основной капитал i -го региона в период t ; HKI i,t – индекс накопленного человеческого капитала i -го региона в период t ; L i,t – темп прироста численности занятых в i- м регионе в период t ; Y d,i,t – темп прироста реальных располагаемых доходов населения i -го региона в период t ; Pr i,t – темп прироста совокупной прибыли предприятий i -го региона в период t.

Вместе с тем переменную A i,t в формуле (6) можно оценить по различным показателям. Научно-технический прогресс может осуществляться как за счет собственных сил, так и путем импорта технологий [19]. В связи с этим с помощью эконометрических методов в статье проверяются три гипотезы.

Гипотеза 1. Доля инновационных товаров, работ, услуг определяет научно-технический прогресс, создаваемый за счет внутренних сил.

Гипотеза 2. Импорт образовательных услуг определяет импортируемый научно-технический прогресс.

Гипотеза 3. Международные санкции определяют импортируемый научно-технический прогресс.

Важно понимать, что научно-технический прогресс неоднороден как во времени, так и в региональном разрезе. Поэтому в общем виде уравнение (6) было смоделировано с помощью линейной регрессионной модели с фиксированными двунаправленными эффектами:

Y, t = b0 + FEt + FEi + b1 Li, t + b 2 HKIi, t + +b3Ii,t + b4Yd,i,t + b5Pritt +^i,t, где FEt – фиксированный эффект в период t, отражающий особенности инновационного процесса в этот период; FEi – фиксированный эффект для i-го региона, отражающий особенности инновационного процесса в этом субъекте РФ.

Использование моделей с фиксированными эффектами является распространенной методикой в экономических исследованиях. Например, данный вид моделей был использован в работах Е.В. Козоноговой [20].

СБОР СТАТИСТИЧЕСКИХ

ДАННЫХ И ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

И нформационной базой исследования стали данные Федеральной службы государственной статистики, расположенные в базе данных с открытым доступом – ЕМИСС2 . Данные собраны за период с 2007 по 2019 г. по 74 регионам Российской Федерации. Общий объем выборки составил 949 наблюдений.

С одной стороны, объем выборки вполне достаточен для оценки модели (7). С другой – промежуток в 12 лет представляется слишком коротким для оценки динамики интенсивности научно-технического прогресса. Тем не менее ограниченность статистических данных в открытом доступе не позволяет использовать в исследовании больший временной отрезок.

Описание переменных и их обозначения представлены в табл. 1.

Далее вычислены описательные статистики переменных, указанных в табл. 1. Результаты вычислений приведены в табл. 2.

Таблица 1. Описание переменных эконометрической модели

Table 1. Description of econometric model variables

|

Переменная, ед. изм. |

Обозначение |

|

1. Темп прироста ВРП в ценах 2007 г., % |

Y |

|

2. Темп прироста численности занятых, % |

L |

|

3. Индекс человеческого капитала, п. п. |

HKI |

|

4. Темп прироста инвестиций в основной капитал в ценах 2007 г., % |

I |

|

5. Темп прироста реальных денежных доходов населения, % |

YD |

|

6. Темп прироста сальдированного финансового результата организаций в ценах 2007 г., % |

Pr |

Источники : п. 1–2, 4–6 – Росстат; п. 3. – расчеты автора.

Данные табл. 2 позволяют отметить, что наиболее изменчивыми показателями являются темп прироста инвестиций в основной капитал и сальдированный финансовый результат организаций. Наименее изменчивыми – индекс человеческого капитала и темп прироста численности занятых.

Таблица 2. Описательные статистики переменных

Table 2. Descriptive statistics of variables

|

Переменная |

Среднее |

Максимум |

Минимум |

|

Y |

2,68 |

20,00 |

–19,60 |

|

L |

0,07 |

63,02 |

–13,29 |

|

HKI |

0,56 |

0,85 |

0,06 |

|

I |

5,40 |

169,46 |

–56,88 |

|

YD |

2,48 |

31,50 |

–19,70 |

|

Pr |

6,19 |

169,46 |

–56,88 |

|

Переменная |

Медиана |

СКО* |

Коэффициент вариации |

|

Y |

2,50 |

4,61 |

1,72 |

|

L |

–0,25 |

0,04 |

0,57 |

|

HKI |

0,58 |

0,14 |

0,25 |

|

I |

3,09 |

25,09 |

4,65 |

|

YD |

1,30 |

6,41 |

2,58 |

|

Pr |

3,88 |

25,44 |

4,11 |

СКО – среднеквадратичное отклонение.

Для исключения мультиколлинеарности далее была построена корреляционная мат- рица между объясняющими переменными. Результаты расчетов представлены в табл. 3.

Таблица 3. Корреляционная матрица объясняющих переменных

Table 3. Correlational matrix of explicative variables

|

Переменная |

Pr |

L |

I |

HKI |

YD |

|

Pr |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

|

L |

0,02 |

1,00 |

– |

– |

– |

|

I |

0,12 |

0,14 |

1,00 |

– |

– |

|

HKI |

–0,13 |

–0,13 |

–0,09 |

1,00 |

– |

|

YD |

0,29 |

0,22 |

0,24 |

–0,37 |

1,00 |

Как видно из табл. 3, в корреляционной матрице отсутствуют коэффициенты корреляции, абсолютное значение которых больше 0,7. Следовательно, можно говорить об отсутствии мультиколлинеарности.

Затем на основе панельных данных была проведена проверка временных рядов на стационарность с помощью теста Левина – Лина – Чу (подробнее о тесте см. [21]) . Тест исходит из нулевой гипотезы, согласно которой не все временные ряды панели стационарны. Результаты применения теста представлены в табл. 4.

Таблица 4. Результат применения теста Левина – Лина – Чу для проверки временных рядов на стационарность

Table 4. The Levin-Lin-Chu test results after checking time series for stationarity

|

Переменная |

t -статистика |

p -значение |

Результат теста |

|

Y |

–25,14 |

0,00 |

Все временные ряды панели стационарны |

|

L |

–18,35 |

0,00 |

Все временные ряды панели стационарны |

|

HKI |

7,09 |

0,99 |

Не все временные ряды панели стационарны |

|

I |

–17,49 |

0,00 |

Все временные ряды панели стационарны |

|

YD |

–14,03 |

0,00 |

Все временные ряды панели стационарны |

|

Pr |

–21,18 |

0,00 |

Все временные ряды панели стационарны |

Из табл. 4 следует, что все временные ряды, кроме значений индекса человеческого капитала, являются стационарными. Чтобы перейти к стационарным временным рядам переменной HKI , были взяты первые разности значений данной переменной:

∆ HKI = HKI - HKI . (8) i , t i , t i , t - 1

После перехода к первым разностям все временные ряды панели HKI , в соответствии с тестом Левина – Лина – Чу, становятся стационарными.

Перейдем к построению собственно эконометрической модели. Было рассмотрено три варианта моделей на основе панельных данных: с двунаправленными фиксированными эффектами, с фиксированными эффектами по времени, с фиксированными эффектами по регионам. Результаты оценки неизвестных параметров названных моделей представлены в табл. 5.

Из табл. 5 следует, что наибольший коэффициент детерминации имеет модель с двунаправленными фиксированными эффектами. Поэтому в дальнейшем она будет использоваться для анализа факторов регионального экономического роста.

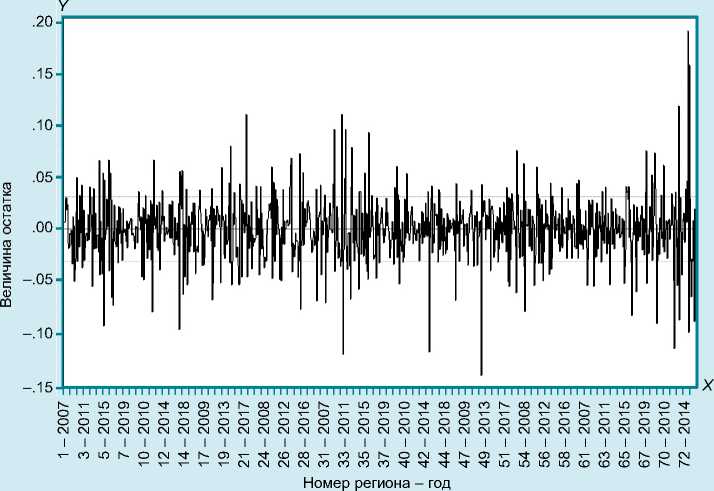

График остатков соответствующей модели был проанализирован на наличие выбросов. Графическое изображение остатков представлено на рис. 1.

Таблица 5. Результаты оценки неизвестных параметров

Рис. 1. Графическое изображение остатков в модели с двунаправленными фиксированными эффектами Fig. 1. Visual representation of residues in the model with two-directional fixed effects

Table 5. Results of evaluating unknown parameters

|

Переменная (критерий качества) |

Модель |

||

|

с двунаправлен-ными FE |

с FE по регионам |

с FE по периодам |

|

|

L |

0,09** (0,04) |

0,25*** (0,04) |

0,06 (0,03) |

|

Δ HKI |

0,05** (0,03) |

0,02* (0,01) |

0,05*** (0,02) |

|

I |

0,03*** (0,005) |

0,06*** (0,005) |

0,03*** (0,004) |

|

YD |

0,06** (0,03) |

0,22*** (0,02) |

0,07*** (0,02) |

|

Pr |

0,005 (0,004) |

0,003 (0,005) |

0,005 (0,004) |

|

Const |

0,02*** (0,001) |

0,03*** (0,006) |

0,02*** (0,001) |

|

R 2 |

0,55 |

0,39 |

0,47 |

|

DW |

2,12 |

2,21 |

1,79 |

|

Объем выборки, наблюдений |

876 |

876 |

876 |

Список литературы Инновации как фактор экономического роста регионов России: эконометрический анализ

- Кузнецов С.Г. Методология макроэкономического анализа и прогнозирования спроса на рабочую силу и ее предложения: дис.. д-ра экон. наук. М., 2005. 331 с. EDN: NNSPLT

- Барабаш Н.С., Бочковский П.П., Шамсутдинов Ю.А. Влияние институциональной и инфраструктурной сред на развитие инноваций в современном мире // Проблемы прогнозирования. 2017. № 3 (162). С. 75-89.

- Solow R.M. Technical Change and the Aggregate Production Function // Review of Economics and Statistics (The MIT Press). 1957. Vol. 39, no. 3. P. 312-320. DOI: 10.2307/1926047

- Lucas R.E. On the mechanics of economic development // Journal of Monetary Economics. 1988. Vol. 22, iss. 1. P. 3-42. DOI: 10.1016/0304-3932(88)90168-7

- Дубовский С.В. Моделирование циклов Кондратьева и прогнозирование кризисов // Кондратьевские волны. 2012. № 1. С. 179-188. EDN: SMYTZV