Инновационное развитие сельского хозяйства России: состояние и перспективы

Автор: Слепнева Л.Р.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 6 (51), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы особенности и специфичные тенденции инновационных процессов в сельском хозяйстве. Отмечено, что инновационные процессы в сельском хозяйстве отличает слабый механизм научно-внедренческой деятельности при отсутствии стимулов к освоению инноваций у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Выявлены проблемы и тенденции, ограничивающие инновационное развитие сельского хозяйства, что предопределяет необходимость поиска и реализации эффективных мер, содействующих мобилизации внутренних резервов и повышения инновационной привлекательности сельскохозяйственного производства. Показана структурно-логическая схема инновационного развития сельского хозяйства. Приведены основные направления совершенствования инновационного развития за счет государственного содействия венчурному предпринимательству, расширения кредитования с субсидированием части процентных ставок по кредитам для инноваций, передачи в пользование сельскохозяйственных угодий и иных государственных площадей на льготных или долевых условиях. Обращено внимание на необходимость корректирования налоговых льгот сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим инновационную деятельность.

Сельское хозяйство, инновационное развитие, инновационный процесс, инновационная деятельность, трансфер знаний и технологий

Короткий адрес: https://sciup.org/142142968

IDR: 142142968 | УДК: 338.436.33;

Текст научной статьи Инновационное развитие сельского хозяйства России: состояние и перспективы

Решение ряда важнейших для нашей страны проблем, в числе которых достижение устойчивости экономического роста, обеспечение продовольственной безопасности, повышение качества жизни населения, возможно при формировании инновационно ориентированного направления развития во всех отраслях и сферах хозяйственной системы страны, включая и сельское хозяйство. Как показывает опыт экономически развитых стран, где сельскому хозяйству присуще повышение наукоемкости производства продукции, успех проникновения на мировой сельскохозяйственный рынок и конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей во многом определяются результативностью инновационной деятельности и степенью вовлеченности в инновационный процесс товаропроизводителей. Перечисленное выше актуализирует вопросы оценки текущего состояния и разработки комплекса мероприятий, содействующих развитию инновационных процессов, обеспечивающих создание и применение инноваций в сельском хозяйстве.

В общем понимании инновационный процесс рассматривается как совокупность последовательно реализуемых действий, осуществляемых с целью подготовки и практического применения новых технических, организационно-управленческих, экономических, маркетинговых и иных решений. Таким образом, инновационный процесс представляет собой цепочку последовательных превращений идеи в инновацию.

Следует отметить, что инновационные процессы в сельском хозяйстве отличаются рядом особенностей и специфичных тенденций. Главная особенность инновационных процессов в сельском хозяйстве состоит в специфике организации самого аграрного производства. Вследствие существенной дифференциации регионов страны по природно-климатическим условиям и специализациям производства сильно разнятся технологии возделывания сельскохозяйственных культур, содержания и кормления животных, что, в свою очередь, требует специфических подходов к формированию и развитию инновационных процессов при совершенствовании и модернизации технологий аграрного производства. Большая территориальная протяженность страны позволяет производить разнообразные виды сельскохозяйственных товаров и продуктов их переработки, различающихся по продолжительности и технико-технологическим условиям аграрного производства, что также требует учета специфических особенностей при формировании и развитии инновационных процессов при их совершенствовании и модернизации. Таким образом, сильная зависимость аграрного производства от природных и погодных условий, прочих факторов подчеркивает отличительные особенности инновационных процессов в сельском хозяйстве.

Инновационные процессы в сельском хозяйстве несколько затруднены вследствие большого числа и относительной обособленности различных типов сельскохозяйственных товаропроизводителей по формам собственности, специализации, размерам, интегрированности и кооперации. Зачастую их отдаленность от научно-исследовательских центров и организаций, производящих научно-техническую продукцию, затрудняет трансфер знаний и технологий, усложняет передачу достижений науки и техники, применение новых технологий в аграрном производстве.

Важнейшей особенностью инновационных процессов является и то, что потенциальные потребители инноваций в сельском хозяйстве, как правило, имеют недостаточно собственных средств и отличаются низкой кредитоспособностью для привлечения инвестиционных ресурсов с целью выведения новых сортов растений и пород животных; получения новых удобрений и средств профилактики, защиты и лечения; совершенствования техники и технологий обработки и возделывания земли и т.д. Следовательно, инновационные процессы в сельском хозяйстве невозможны без участия государства, без эффективной государственной поддержки потенциальных потребителей инноваций в форме дотаций и субсидий.

Еще одной особенностью, деструктивно воздействующей на инновационные процессы в сельском хозяйстве, являются ведомственная разобщенность и невысокий научно-технический потенциал отечественной аграрной науки. По мнению И.Г. Ушачева, высокая степень сложности организационной структуры и ведомственная разобщенность, многообразие форм научно-технической и инновационной деятельности, значительный удельный вес в научных исследованиях проблем, имеющих региональный, отраслевой и межотраслевой характер, большая продолжительность исследования некоторых проблем, связанных с воспроизводственным процессом, представляют собой специфику инновационных процессов в сельском хозяйстве [1].

Аналогичная точка зрения высказывается В.А. Ивановым. Инновационные процессы в сельском хозяйстве, по его мнению, отличаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных особенностей, одна из которых состоит в том, что в АПК наряду с промышленными средствами производства активное участие в производственном процессе принимают живые организмы – животные и растения [2].

Кроме того, инновационные процессы в сельском хозяйстве отличает слабый механизм научно-внедренческой деятельности при отсутствии стимулов к освоению инноваций у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Об этом свидетельствует крайне низкий уровень использования инноваций сельскохозяйственными товаропроизводителями. Так, согласно приводимым В.Ф. Федоренко расчетам, из общего числа завершенных, принятых, оплаченных Минсельхозом России и рекомендованных к внедрению прикладных научно-технических разработок лишь 2-3% реализуется в небольших объемах и на ограниченных земельных площадях, 4-5% - в одном-двух хозяйствах; невостребованными остаются до 40-50% законченных научно-технических разработок [3].

Анализ данных, приводимых органами официальной статистики, свидетельствует о том, что в целом по России доля предприятий, осуществляющих разработку и внедрение инноваций, составляет в среднем 9-10%. При этом доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих разработку и внедрение инноваций, не превышает 1,5%.

Существенное отставание по количеству завершенных и внедряемых научно-технических разработок, а также доли сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих разработку и внедрение инноваций, свидетельствуют об ограниченном применении передовых технико-технологических, селективно-генетических и других достижений науки и мирового опыта. Данная ситуация, связанная с отсутствием современных технологий, систем и комплексов для интенсификации в сфере растениеводства, животноводства, содействует, в конечном счете, технологической отсталости аграрного сектора экономики. Используемые отдельными сельскохозяйственными товаропроизводителями новые технологии и виды техники, к сожалению, во многом уступают по своим технико-экономическим параметрам (технической производительности, ремонтопригодности, износостойкости, надежности и др.) зарубежным аналогам.

По мнению Е.А. Алешиной, Д.В. Сердобинцева, Е.В. Съемщиковой, невосприимчивость агропромышленных предприятий к инновациям является следствием значительного ухудшения их финансового состояния, сокращения средств, выделяемых на научные прикладные исследования (в расчете на 1 га сельхозугодий снижение более чем в 2 раза по сравнению с 1990 г.), при этом в других странах за последние три десятилетия они увеличились: в США от 1,32 до 2,2 % ВВП, приходящегося на сельское хозяйство, в Австралии - от 1,5 до 4,42 % [4].

Экономически развитые страны перешли к формированию экономики, базирующейся на знаниях, активно применяют новейшие достижения в области генной инженерии и биотехнологии, занимаются поиском альтернативных источников энергии и использования нанотехнологий и т.п. В России, по оценкам некоторых ученых, инновационный потенциал сельскохозяйственной сферы используется всего на 4-5% [3]. Для его повышения требуется увеличение расходов на исследования и разработки. В России в последние годы вследствие различных внешних факторов и внутренних обстоятельств доля расходов на исследования и разработки упала до 1% ВВП, что в абсолютном выражении меньше, чем в США, в 17 раз, в странах ЕС - в 12, в Китае - в 6,4 раза [5].

Перечисленные выше проблемы и тенденции, ограничивающие инновационное развитие сельского хозяйства, предопределяют необходимость поиска и реализации эффективных мер, содействующих мобилизации внутренних резервов и повышения инновационной привлекательности сельскохозяйственного производства. В настоящее время является общепризнанным то, что инновации представляют собой важнейший фактор развития национальной экономики, отраслей и сфер в ее составе. Ускорение темпов научно-технических обновлений и повышение неопределенности внешней среды расширяют уровень требований к управлению инновационными процессами в сельском хозяйстве. Поэтому становится очевидным, что для улучшения ситуации в сельскохозяйственном производстве, вывода сельскохозяйственной сферы на траекторию стабильного экономического роста требуется модернизация организационно-экономического механизма инновационной деятельности.

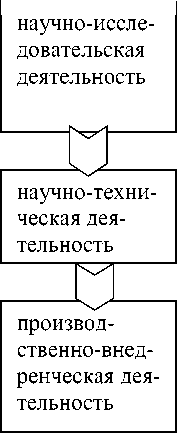

Инновационный процесс как параллельно-последовательное осуществление научно-исследовательской, научно-технической, производственно-внедренческой деятельности с целью создания инноваций обеспечивается на «входе» информационными, интеллектуальными, финансовыми, трудовыми и другими ресурсами (рис.). На «выходе» инновационный процесс направлен на получение и применение в аграрном производстве технико-технологических, производственных, селекционно-генетических, организационно-управленческих, социальноэкономических и экологических инноваций. Все структурные элементы инновационного развития сельского хозяйства подвержены воздействию факторов внешней среды, включая экономические, политические, нормативно-правовые, социокультурные и другие, проявляющиеся как на макро-, так и мегоуровне. Результирующими параметрами инновационного развития сельского хозяйства должно стать повышение эффективности сельскохозяйственного производства, улучшение продовольственной обеспеченности населения и повышение качества и уровня жизни сельских жителей.

Инновационное развитие сельского хозяйства не должно быть основано на политике заимствования устаревших зарубежных технологий и несущественного обновления применяемых отечественных технологий, а должно опираться на ведущие научные достижения с учетом накопленных знаний и инноваций, активную экспортную политику в отношении технологий сельскохозяйственного производства и готовой сельскохозяйственной продукции. По оценкам некоторых ученых, Россия могла бы претендовать на 10-15% мирового рынка высокотехнологичной продукции [3].

Внешняя среда

f

Ресурсы: информационные, ин-

теллектуаль- вход

ные, финансовые, трудовые и др.

Инновационный процесс

выход обратная связь

Инновации

селекционно-генетические

организационноуправленческие

социально-экономические

экологические

повышение эффективности сель-скохозяй-ственного производства

улучшение продовольственной обеспечен ности

повышение качества и уровня жизни сельских жителей

Рис. Структурно-логическая схема инновационного развития сельского хозяйства

Состояние и проблемы инновационного развития сельского хозяйства предопределяют необходимость поиска новых результативных решений, разработки эффективного инструментария для реализации стратегических целей и задач инновационного развития аграрного производства.

А.И. Алтухов для повышения активности и эффективности инновационной деятельности в сельском хозяйстве предлагает задействовать четыре группы факторов: экономические и технологические; правовые и политические; организационно-управленческие; социальнопсихологические и культурные [6]. При этом, по его мнению, формированию инновационной системы будет содействовать тщательная отработка структуры инновационного процесса, для чего предстоит: совершенствовать нормативную и правовую базу инновационной деятельно- сти; разработать более совершенный механизм стимулирования инновационной деятельности; внедрять инновационные методы управления; разработать инновационно-инвестиционную политику, обеспечивающую простое и расширенное воспроизводство в отрасли.

Отмечая недостаточность бюджетного финансирования научно-технической сферы и низкий платежеспособный спрос потенциальных потребителей инноваций, М.С. Бунин, А.Л. Эйдис предлагают для реализации инновационных процессов выделить малозатратные направления для создания инноваций и их освоения в аграрном производстве; интегрировать аграрную науку в структуру аграрных рынков на основе привлечения государственной поддержки научных организаций, которые производят семена новых сортов и племенной молодняк скота; стимулировать хозяйства, внедряющие инновационные технологии, путем проведения гибкой государственной налоговой и ценовой политики в области реализации наукоемкой продукции [7].

-

В .Ф. Федоренко в работе [3] приводит подробное описание приоритетных направлений инновационного развития в сфере:

-

‒ растениеводства, связанных с совершенствованием методов селекции сельскохозяйственных культур, обладающих высоким продуктивным потенциалом, освоением научно обоснованных систем земледелия и семеноводства, обеспечении экологической чистоты сельхозпродукции;

-

‒ животноводства, предусматривающих использование достижений отечественной и мировой селекции, совершенствование селекционно-генетического потенциала, эффективное использование кормовых ресурсов, повышение уровня интенсивности и эффективности производства;

-

‒ экономики, организации и управления, направленных на совершенствование организационно-экономических отношений в процессе производства, способствующих внедрению новых, более перспективных форм организации производства и управления, направленных на максимально эффективное использование всех элементов производства, рабочей силы, орудий и предметов труда и т.д.

Обобщая приведенные выше и другие направления инновационного развития, следует отметить, что для ускорения освоения инноваций в сельскохозяйственном производстве необходимо сформировать специализированный рынок инноваций и создать особую систему их продвижения не только на отечественный, но и зарубежные рынки научно-технической продукции. В условиях недостаточности бюджетного финансирования важнейшим направлением может стать государственное содействие венчурному предпринимательству, учитывая то, что инновационный процесс в аграрной сфере относится к высокорисковым вложениям и поэтому привлечение инвесторов затруднено без обеспечения гарантий государства. Важнейшим направлением, содействующим инновационному развитию сельского хозяйства, может стать расширение кредитования с субсидированием части процентных ставок по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными товаропроизводителями исключительно в технико-технологические, производственные, селекционно-генетические и другие инновации. Государственная поддержка научно-инновационной деятельности может быть предоставлена и в форме передачи в пользование сельхозугодий и иных государственных площадей на льготных или долевых условиях для исследовательской деятельности, выполнения гос. заказов и др.

Важнейшей формой поддержки сельскохозяйственного производства в России является создание благоприятных условий налогообложения в форме специального налогового режима в виде единого сельскохозяйственного налога. Для стимулирования инновационного развития следует осуществлять совершенствование специального налогового режима в виде единого сельскохозяйственного налога за счет комплексного применения налоговых льгот. Следует учитывать в структуре признаваемых в целях налогообложения расходов – совокупные расходы, связанные с научно-исследовательской деятельностью, опытно-конструкторскими и селекционно-генетическими разработками, прочими изысканиями. Учитывая невысокий уровень результативности научно-исследовательской деятельности и высокий риск вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, необходимо предусмотреть повышающий коэффициент этих расходов при их отнесении к признаваемым в целях налогообложения расходам. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо предусмотреть расширенный перечень условий, при которых может быть предоставлен исследовательский и инвестиционный налоговый кредит в виде отсрочки налоговых платежей. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих широкомасштабное научнотехническое перевооружение и реализующих основные задачи, определенные в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. (утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. №717), возможны «налоговые каникулы» в течение определенного количества лет, исходя из периода окупаемости инновационных затрат.

Таким образом, сложность сельскохозяйственного производства и его специфика предопределяют необходимость совершенствования применяемых в наши дни подходов и методов управления инновационной деятельностью, усиления роли государства в стимулировании инноваций.