Инновационные процессы в образовании как экономический фактор развития РФ

Автор: Осташевский Сергей Михайлович, Усынина Татьяна Васильевна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 3 (25), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются проблемы инновационного развития РФ. Анализируются вопросы разрыва между инновационными проектами и актуальными проблемами бизнеса. Рас- сматривается вопрос подготовки кадров для инновационной экономики России, необ- ходимость внедрения инновационных методов обучения в систему среднего и высшего профессионального образования; указывается необходимость участия работодателей в образовательном процессе.

Инновации, инновационное развитие рф, инновации в образовании, предприятие, работодатель, рынок труда, социальная эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/14239923

IDR: 14239923 | УДК: 378.14

Текст научной статьи Инновационные процессы в образовании как экономический фактор развития РФ

С переходом России к рыночной экономике понятия «инновация», «инновационная деятельность» получили широкое распространение в средствах массовой информации и научных публикациях. Постепенно формируется мнение, что инновационная деятельность является основным инструментом конкурентной борьбы. Необходимость модернизации производства, переориентации экономики на внутренней рынок, перспектива истощения топливно-сы- рьевых ресурсов еще более актуализируют вопрос инновационной деятельности.

Под инновационной деятельностью понимают интеграцию научно-исследовательской и производственно-коммерческой деятельности. Условно ее можно разделить на несколько уровней:

-

1. Макроуровень:

-

• межгосударственный уровень;

-

• федеральный уровень;

-

• межрегиональный уровень;

-

• региональный уровень;

Инновационные процессы в образовании как экономический фактор развития РФ

С.М. Осташевский, Т.В. Усынина

-

• межотраслевой уровень;

-

• отраслевой уровень;

-

2. Микроуровень, или уровень осуществления инновационной деятельности в масштабах одного предприятия.

На федеральном уровне проблема формирования эффективной инновационной системы является стратегической. Государственная инновационная система, прежде всего, должна решить вопросы экономической и государственной безопасности РФ. По мнению заместителя директора Межведомственного аналитического центра Ю.В. Симачёва [цит. по 11], одна из основных причин низкого уровня инвестирования в инновации заключается в неправильном распределении государственных денег.

Негативно на инновационной активности сказывается замещение частного спроса государственным. В недавнем прошлом имело место резкое расширение уровня госзакупок без каких-либо жёстких инновационных требований. Компании оказались перед выбором: зачем мучиться с инновациями, что-то модернизировать, если есть возможность наращивать продажи, увеличивая объёмы производства. Понятно, что перехода на более высокий уровень развития в таком случае не происходит. Нет ясных инструментов, позволяющих оценивать компании, принадлежащие государству. Значительные инвестиционные ресурсы концентрировались и концентрируются в компаниях госсектора, однако среди госкомпаний и естественных монополий значимых стимулов к снижению издержек и повышению прозрачности программ технологической модернизации создано не было. В России ограничены инструменты, связанные со стимулированием инновационного предложения. Те же, что используются, далеки от совершенства. Ресурсы, направленные на инновации, в основном проходят через ФЦП, а к этому инструменту уже нет прежнего доверия. В условиях кризиса следует подумать о развитии венчурных инвестиций – данный бизнес работает при высоких рисках, поэтому мало, что теряет в нестабильные времена. Более того, в условиях кризиса легче завоёвывать новые рынки. Большая часть предприятий, получивших государственную поддержку, относится к традиционным секторам экономики, сам характер поддержки носит компенсационный характер. Предприятия, получающие поддержку государства, берут на себя обязательства по сохранению рабочих мест. Вопрос о переоборудовании производства и освоении новых технологий не стоит. Бесспорно, что сохранение рабочих мест является одной их приоритетных задач в условиях кризиса, однако, стоит отметить, что кризис создает определенный положительный момент для повышения инновационной активности предприятия. Именно в условиях кризиса и снижения объемов производства предприятия получают возможность для технологического переоснащения производства и связанного с ним обучения персонала, однако большинство предприятий, получивших государственную поддержку, не используют эту возможность.

В настоящее время инновационная активность российских предприятий не превышает в среднем 8-10% [13]. Проводившиеся статистические исследования выявили следующие данные: 75% промышленных предприятий (из 1500 опрошенных предприятий в 33 регионах РФ) [3] занимались различными формами инновационной деятельности, таким образом, 25% опрошенных не занимались инновационной деятельностью. Современные тенденции развития инновационной деятельности в России далеко не в полной мере отвечают ожиданиям, связанным с формированием экономики инновационного типа, обеспечением динамичного устойчивого роста, повышением конкурентоспособности продукции и качества жизни населения. Пока нет оснований говорить о технологических прорывах в промышленности, интенсивном освоении результатов исследований и разработок. Восприимчивость бизнеса к нововведениям, особенно технологического характера, остается низкой.

На практике инновации пока слабо влияют на экономику. В свою очередь, макроэкономическая ситуация и институциональная среда сдерживают инновационную активность предприятий. Ее низкий уровень характерен для всех видов экономической деятельности – промышленного производства (включая малое предпринимательство) и сферы услуг, – как и для всех типов инноваций – технологических, организационных, маркетинговых.

По состоянию на 2007 г. 10,8% промышленных предприятий осуществляли инновации всех типов, в том числе, 9,4% – технологические инновации. В конце 80-х гг. таких предприятий было 60-70%. Удельный вес инновационной продук-

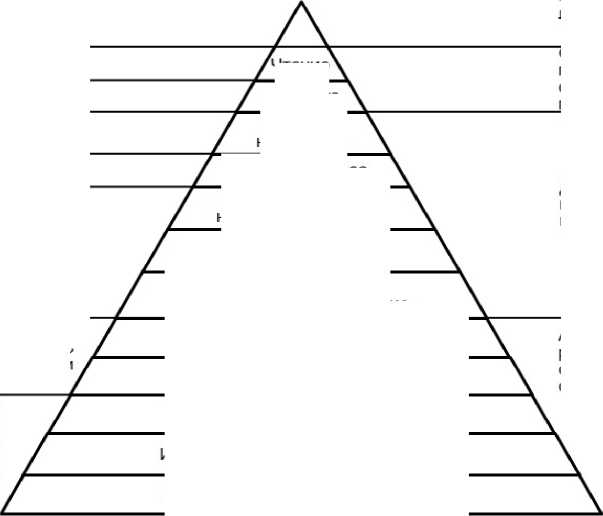

Рис. 1. Пирамида обучения

Мировой опыт показывает, что поступательное социально-экономическое развитие государства и обеспечение его конкурентоспособности на внешнем рынке (преодоление технологического отставания) обеспечивается, прежде всего, наличием развитой среды «генерации знаний», основанной на значительном секторе фундаментальных исследований ции промышленных предприятий России в 2009 году составил 4,6% [13].

Приоритеты инновационной деятельности промышленных предприятий неуклонно смещаются от интеллектуальной составляющей инновационного процесса в сторону его внедренческих стадий: для большинства предприятий инновации начинаются и заканчиваются закупкой оборудования (рис. 1). В долгосрочной перспективе такая динамика может привести к снижению качества и уровня нововведений и, в результате – к замедлению темпов инновационной активности. Эти тенденции наблюдаются в экономике с 2000 г., рост заметен только для тех видов инноваций, которые непосредственно связаны с внедрением: приобретение оборудования, производственное проектирование, технологическая подготовка производства и др.

в сочетании с эффективной системой образования, развитой национальной инновационной системой, целостной государственной политикой и нормативным правовым обеспечением в сфере инновационной деятельности.

Отечественная наука отличается слабой инновационной ориентацией, что проявляется в снижающейся результа-

Инновационные процессы в образовании как экономический фактор развития РФ

С.М. Осташевский, Т.В. Усынина

тивности деятельности научных организаций, их финансово-экономической неустойчивости и создаёт угрозу национальной безопасности России. Сокращение доли ассигнований на финансирование фундаментальной науки (одного из важнейших условий инновационного развития) не только не приостановлено, но и продолжает нарастать. В 1994 г. на финансирование фундаментальной науки направлялось 2,6% расходов федерального бюджета, в 2000 г. – 2%, в 2007 г. – 0,9%. За период 1994-2007 гг. в абсолютных показателях расходы на госбезопасность увеличились на 450%, расходы на оборону – на 250%, расходы на фундаментальную науку – всего на 20% [1]. Интенсивность НИОКР в 2009 году составила 1,24% затрат от ВВП [13]. У ведущих стран Запада этот показатель находится на уровне 2-3% ВВП, в том числе у США – 2,7%, а у таких стран, как Япония, Швеция, Израиль, достигает 3,54,5% ВВП.

В последние годы заметно понизился потенциал прикладной науки, развитие которой и определяет новые источники развития экономики. Уменьшилось влияние науки на общество в целом и на образование, в частности. Тиражи научнопопулярных изданий снизились в сотни раз. Удельный вес России в общем числе публикаций в ведущих научных журналах мира (по данным ISI) не превышает 3%, что в 10 раз ниже, чем в США. В большой степени растрачен кадровый потенциал, возник острый дефицит молодёжи в науке. Наблюдается резкое падение престижа профессии ученого. В России, по данным опроса Левада-Цен-тра в 2003 г., профессия учёного является престижной в оценках только 9% жителей страны.

В то же время в США по результатам исследований, направленных на ранжирование профессий исключительно по степени престижности в глазах жителей страны, в 2002 г. профессия ученого была самой престижной – 51% населения назвали эту профессию в высшей степени престижной, 25% – весьма престижной и 20% – престижной. Доля вузов, выполняющих исследования и разработки, составила в 2007 году 12,6%. С 1990 по 2007 гг. число ВУЗов, занятых исследованиями и разработками, увеличилось лишь на 10,4%. В настоящее время научную деятельность ведут только 45% российских вузов [7]. В СССР в 1991 году было подано 190 тысяч заявок на изобретения, в настоящее время эта цифра сократилась до 22 тысяч [8].

По экспертным оценкам, с 1989 по 2002 гг. за рубеж уехали более 20 тыс. ученых и около 30 тыс. работают за границей по временным контрактам [9]. Хотя это составляет около 5-6% кадровой численности научного потенциала страны, уехавшие являются, как правило, наиболее конкурентоспособными учеными, находящимися в самом продуктивном возрастном интервале. Главной причиной для подавляющего большинства (90%) уехавших жить и работать за границу является низкая оплата труда учёных на родине. В начале 2005 года средняя начисленная заработная плата в сфере науки и научного обслуживания составляла 8725 руб. (около $300), что, примерно, в 3-4 раза ниже, чем пороговая величина, которая смогла бы, по оценкам, остановить процесс миграции научных кадров из России. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, за период 1990-2004 гг. снизилась на 56,8% (с 1943,4 тыс. человек до 839,3 тыс. человек) [10]. Деградация научного потенциала страны приводит к тому, что Россия остаётся единственной крупной страной в мире с сокращающейся численностью учёных.

Всё это является причиной того, что инновационная активность продолжает оставаться на невысоком уровне, хотя и имеет тенденцию к увеличению. Восприимчивость бизнеса к нововведениям остаётся низкой. Таким образом, современные тенденции развития инновационной деятельности в России далеко не в полной мере отвечают ожиданиям, связанным с формированием экономики инновационного типа, обеспечением динамичного устойчивого роста, повышением конкурентоспособности продукции и качества жизни населения.

Как показал проведенный анализ состояния инновационной сферы РФ, в настоящий момент в российской экономике наблюдается диспропорция между наличием инновационных возможностей и их реальным воплощением на практике. Немногие предприятия России имеют сильный инновационный потенциал, но еще меньше могут эффективно его использовать.

Таким образом, понимание сущности информационной революции в сфере индустриальной экономики должно сводиться к осознанию того, что информационные технологии изменяют не виды деятельности, а их технологическую способность использовать в качестве прямой производительной силы то, что отличает человека от других биологических созданий – способность обрабатывать и понимать символы, генерируя новое знание. Такие изменения структуры современной экономики рассматриваются сегодня как глобальный структурный сдвиг, ознаменовавший переход от “материальной” к “интеллектуальной” экономике, “экономике, базирующейся на знаниях” (knowledge-based economy).

Понятие “экономики, основанной на знаниях”, или интеллектуальной экономики, получившее в последние годы широкое распространение в мировой экономической литературе, отражает признание того, что научные знания и специализированные уникальные навыки их носителей становятся главным источником и ключевым фактором развития материального и нематериального производства, обеспечения устойчивого экономического развития. Не случайно в современной западной науке “зреет понимание того, что общество стоит перед лицом нового изменения, которое несводимо к трансформации прежнего порядка, а представляет собой формирование нового социального устройства”.

Феномен “нового социального устройства” грядущей информационной цивилизации интенсивно изучается западными учеными в рамках концепции постиндустриального общества (Д. Белл, М. Янг, О. Тоффлер, П. Дракер, Р. Хейл-бронер, Т. Сакайя, Т. Стюарт, Л. Эдвинсон и другие) и подвергается серьезным аналитическим исследованиям со стороны отечественных философов, социологов, экономистов (В.Л. Иноземцев, Г. Г. Дилигенский, Р. Цвылев, Н. Гаузнер, Н. Иванов, Б. Мильнер, Э. Вильховчеко, А.И. Добрынин, С. А. Курганский и другие) [цит. по 11].

Обобщенный анализ работ представленных авторов позволяет выделить ряд признаков интеллектуальной экономики, экономики знаний, первичным из которых является замещение труда знаниями. Исследователи обозначают этот процесс как уход от механического труда к труду интеллектуальному. Этот признак сторонники постиндустриальной теории выделяют в качестве основного, предопределяющего и обуславливающего все последующие. Поэтому неслучайны и сами термины “информационное общество”, “общество знания”, “информационная экономика”, “интеллектуальная экономика” [12]. Глубина радикальных перемен, связанных с замещением труда знаниями, состоит в том, что в условиях, когда знания вовлекаются в практическую переработку ресурсов, именно знания, а не труд начинают выступать в качестве источника стоимости. Трудовая теория стоимости заменяется теорией “стоимости, создаваемой знаниями” (knowledge-value). Как подчеркивает основоположник этой теории Т. Сакайя: “… мы вступаем в новый этап цивилизации, на котором движущей силой являются ценности, создаваемые знаниями” [15]. Как следствие, экономика превращается в систему, функционирующую на основе обмена знаниями и их взаимной оценки.

Замещение труда знаниями дает западным ученым основание говорить о возможной замене трудовой деятель-

Инновационные процессы в образовании как экономический фактор развития РФ

С.М. Осташевский, Т.В. Усынина

ности новым типом активности, отличающимся значительными элементами творчества, ставить вопрос об исторической перспективе “классического” труда. Напомним, что еще основоположники марксизма отмечали, что последний с развитием общества уступит место более высокому типу деятельности, отождествляли уничтожение или устранение труда в будущем социуме с выходом человека за рамки сферы собственно производства.

С замещением труда знаниями на первый план в деятельности предприятий, организаций выходит задача аккумулирования интеллектуального капитала, выявления, накопления и распространения информации и опыта, создания предпосылок для распространения и передачи знаний. Здесь стоит рассмотреть вопрос, что понимать под интеллектуальным капиталом предприятия. Единого мнения в науке по этому вопросу в настоящее время нет. В.Н. Белкин говорит о недопустимости смешения понятий «человеческий капитал» и «интеллектуальный капитал»: «В последние несколько десятилетий предметом исследования зарубежной и отечественной экономической науки стали разные виды капиталов, связанных с человеком в процессе производства товаров и услуг. При этом заметна увлеченность исследователей того или иного капитала своим предметом исследования, которая приводит к преувеличению роли изучаемого капитала, поглощению одним капиталом другим или всех их. Характерна в связи с этим позиция весьма известного в мире ученого М. Армстронга. В своей фундаментальной монографии «Практика управления человеческими ресурсами» он пишет: «Тремя составляющими интеллектуального капитала являются: Человеческий капитал – знания, умения и способности работников организации. Социальный капитал – запасы и перемещения знаний, возникающие благодаря сети взаимоотношений внутри и вне организации. Организационный капитал – институционализированое знание, которым владеет организация и которое хранится в базах данных, инструкциях и т.д.» [цит. по 2]. Как видим, в интеллектуальный капитал у автора вошли три других «человеческих капитала». Такое смешение разных экономических явлений и их понятий характерно для многих ученых. Все это свидетельствует о том, что исследования ведутся фрагментарно, не системно, не комплексно. Потребуется некоторое время, чтобы исследователи роли человека в бизнесе смогли достаточно полно изучить каждый из «человеческих» капиталов и затем уже привести в единую систему все изученные их виды. Особую роль в определении интеллектуального капитала исследователи отводят знаниям. Так, М. Армстронг пишет: «Интеллектуальный капитал состоит из запаса и движения полезных для организации знаний» [цит. по 12]. Такую же позицию занимают многие как российские, так и зарубежные ученые (С.М. Климов, Н.М. Фонштейн, Моше Ф. Рубинштейн, Айрис Р. Фирстенберг, В.А. Супрун). По сути дела, эти авторы отождествляют интеллектуальный капитал и знания. Человечеством накоплены поистине огромные знания, и они содержатся не только в самых разнообразных объективных носителях информации (бумажные, электронные и т.д.), но и в головах людей, участвующих в производстве товаров и услуг. В условиях современного производства наличие общих и профессиональных знаний для каждого работника совершенно необходимо. Без знаний труд невозможен – и не только умственный, но и физический. Профессиональные знания рабочего, специалиста, менеджера обеспечивают выполнение их должностных обязанностей, их рутинную трудовую деятельность. Во всех этих случаях работники используют обыденные знания, которые входят в состав их человеческого капитала. Профессиональные знания, умения, навыки работников служат источником добавленной стоимости предприятия, содер- жащейся в стоимости товаров и услуг, создаваемых трудом персонала. Этот процесс создания добавленной стоимости описан в классической политэкономии и в теории человеческого капитала. Считать эти обыденные знания интеллектуальным капиталом, значит смешивать его с человеческим капиталом. Достаточных оснований для этого мы не видим. Можно предположить, что основной причиной смешения человеческого и интеллектуального капитала является то, что не различаются два вида знаний – обыденные и новые. Обыденные знания являются одним из факторов человеческого капитала. Новые знания являются основой интеллектуального капитала. В отличие от обыденных новые знания являются собственностью работника или предприятия, если они получены за счет его средств. Новые знания монополизируются и способны приносить монопольную прибыль, если они используются в производстве товаров и услуг. Они могут принести прибыль также за счет продажи новых знаний, воплощенных в патентах, лицензиях и т.д. Новые знания монополизируются не на века. Они рас-

Таблица. Различия обыденных и новых знаний

|

Обыденные знания |

Новые знания |

|

не являются объектом собственности |

объект индивидуальной собственности или собственности предприятия |

|

не являются товаром |

являются товаром |

|

общественное благо |

частное благо |

|

со временем не устаревают, не теряют свою ценность |

со временем устаревают, теряют свою эвристическую ценность |

|

объем знаний все время увеличивается |

динамика массы новых знаний на предприятиях не определенна, не устойчива |

|

общие и профессиональные знания являются факторами человеческого капитала |

новые знания являются эвристической основой интеллектуального капитала |

Та часть продуктов интеллектуального капитала, которая не имеет материального воплощения, не может реализовываться на обычном рынке товаров и пространяются в отраслях не только за счет продажи патентов и лицензий, но и за счет промышленного шпионажа, перехода авторов новых знаний в другие фирмы, незаконное копирование образцов новой техники, технологии, организации производства, труда, управления и т.д. В конце концов они становятся обыденными знаниями, повышая общую эффективность отрасли экономики и страны. По сути дела, огромная масса обыденных знаний – это ни что иное, как масса бывших когда-то новых знаний, превратившихся в общественное благо. Насколько различны обыденные и новые знания, можно увидеть из табл. (стр. 23). Разные по своей сущности человеческий и интеллектуальные капиталы порождают и разные продукты. Человеческий капитал производит продукты, уже имеющиеся на рынке, т.е. типичные товары и услуги. Некоторые их улучшения не делают их новыми. Непременным условием появления на рынке новых товаров и услуг является их принципиальное отличие от традиционно производимых, они – результат воплощения нового знания, продукт интеллектуального капитала.

услуг. Эта часть в виде патентов, изобретений, лицензий, ноу-хау и т.д. поступает на специфический рынок интеллектуальных продуктов. Продукты человеческого

Инновационные процессы в образовании как экономический фактор развития РФ

С.М. Осташевский, Т.В. Усынина

капитала, созданные на основе обычного знания, на этом рынке отсутствуют. Продукты интеллектуального капитала, как правило, позволяют предприятию иметь высокую норму прибыли, существенно повышают его конкурентоспособность. В связи с тем, что это новые товары или услуги, их жизненный цикл только начинается, и есть достаточно оснований полагать, что он будет длительным. Действительно, можно согласиться, что полное смешение понятий человеческого и интеллектуального капитала недопустимо. Однако, с нашей точки зрения, интеллектуальный капитал предприятия стоит рассматривать как часть капитала человеческого. Отметим, что разность точек зрения по этому вопросу зависит от тех определений человеческого и интеллектуального капитала, которого придерживаются авторы. Если определить человеческий капитал как знания, творческий и интеллектуальный потенциал, личные качества, моральные ценности, умения и навыки, лидерство, культура труда, которые используются для получения дохода организацией либо индивидом, то вполне логичным будет выделение интеллектуального капитала как его составной и основной части. Мы не можем рассматривать инновации исключительно как интеллектуальную собственность промышленных предприятий, поскольку экономическая ситуация складывается таким образом, что предприятие вынуждено использовать приобретенные инновации, и это повышает его конкурентоспособность на рынке. Однако, возможность производить и реализовывать новый или усовершенствованный продукт на основе приобретенной интеллектуальной собственности не снижает степень участия человеческого и интеллектуального капитала предприятия в этом процессе. Практическая сложность оценки роли интеллектуального капитала в инновационном развитии промышленного предприятия заключается в том, что проследить его по количеству созданной интеллектуальной собственности нельзя, поскольку главным критерием оценки является прибыль предприятия от авторских или приобретенных инноваций. И здесь мы вынуждены говорить о степени коммерциализации новшеств, о доли доходов от инновационной (новой или усовершенствованной) продукции в общих доходах предприятия. Вторым сложным аспектом данной проблемы является соотношение интеллектуального и рутинного труда. В той или иной степени труд интеллектуальный вынужден опираться на традиционный рутинный труд рабочих, что вовсе не означает исключение последних из интеллектуального капитала предприятия. На наш взгляд, интеллектуальный труд рабочего заключается не только в разработке рационализаторских предложений, но в большей степени, в способности рабочих перестроиться, и адаптироваться на основе использования полученных ими знаний к новым условиям производства, ориентированного на инновационный продукт. И здесь уже вполне возможно говорить о степени интеллектуального труда в рутинном рабочем процессе.

Из вышесказанного следует, что инновационное развитие РФ требует значительного пересмотра образовательных процессов, которые будут основаны не на рутинных, обыденных знаниях, а именно на развитии деловой активности будущего специалиста в пределах его профессиональной компетенции.

Очевидно, что с развитием общества, изменением его потребностей система образования не может оставаться неизменной, ей необходимы инновации. Инновации в образовании осуществляются на уровне взаимодействия двух систем – общества и системы образования, на основе предпосылок, возникающих в обществе. Стоит отметить, что необходимость инноваций в образовании была сформулирована еще в начале ХХ века американским философом и педагогом Джоном Дьюи, в его теории «активного обучения». Он утверждал, что традиционной системе образования, основанной на приобретении и усвоении знаний, нужно противопоставить обучение «путем делания», чтобы новые знания извлекались человеком из практической деятельности и личного опыта. Данное утверждение действительно справедливо: при традиционной форме обучения – лекции (как правило, монолог преподавателя, иллюстрированный в некоторых случаях иллюстрированным материалом, и семинарские занятие, в ходе которых студенты отвечают на тематические вопросы) далеко не всегда развивают у учащихся умение свободно владеть ин- со

Люди запоминают:

10% прочитанного

20% услышанного

30% увиденного

50% услышанного и увиденного

Определять, перечислять, описывать, пояснять

Демонстрировать, применять, выполнять

Анализировать, разрабатывать, создавать, оценивать

Чтение

Слушание

Просмотр видео

Участие в дискуссии

Выступление с речью

Театрализованное выступление

Имитация реальной деятельности

Выполнение реального действия

Взгляд на рисунок

Наблюдение за демонстрацией

Наблюдение за конкретным действием

Взгляд на экспонат/образец

Рис. 2. Конус опыта

го

ю

ГО

о

70% сказанного или написанного ими

—таг сказанного или написанного ими по поводу их действия

«Пирамида обучения» также демонстрирует зависимость между методами обучения и степенью усвоения материала. Становится очевидно, что классическая лекция (монолог преподавателя, который не сопровождается слайдами и другими иллюстрациями) — наименее эффективный метод обучения: он обеспечивает освоение в среднем около 5% содержания. В то же время, «активное обучение» (вовлечение участников образовательного процесса в различные виды активной деятельности) позволяет добиться значительно лучших результатов (рис. 2) [18].

формацией, проецировать ее на конкретные ситуации, студент овладевает лишь теоретическим курсом. Таким образом, рынок труда в дальнейшем получает дипломированного специалиста, неготового к практической деятельности по причине недостаточного ознакомления с ней. Теорию Дьюи дополняет работа американского педагога Эдгара Дейла, его «конус опыта» (рис. 2) наглядно иллюстрирует, каких разных образовательных результатов можно добиться, используя различные средства или «носители» содержания обучения [цит. по 12].

В результате люди способны

Однако эти классические подходы к обучению имеют недостатки:

-

• при ограничении обучения формированием практических навыков студенты могут недополучить нужные знания;

-

• при ограничении обучения трансляцией готовых знаний ученики получают излишне теоретизированное и оторванное от реалий жизни образование.

Чтобы минимизировать эти недостатки и повысить эффективность обучения, в ХХ веке были предложены новые подходы (рис. 3) [19].

Инновационные процессы в образовании как экономический фактор развития РФ

Ситуация

Модератор

Цель

Организовать анализ

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД

УЧсниж II Цель: помять тренер

Цель: Организовать вхождение в модель

Примеры Консалтинге • ные проекты. Исследова тельскио

Мастерская практическая деятельность

Примеры:

Case-study

Куратор

Цель: сопровождение проектной работы

Ученик

Цель: рилрибемкм [хмльнсяо/ имитационного проекта в команде

Примеры. Настольная игра Имитационная игра Деловая игра Тренажер

Ученик

Цель: освоить

♦орму работы

Примеры.

Ролевая игра. Оргдоятоль мостнам игра.

-Практическая деятельность-

Игро техник

Цель Организовать ком муника ци о

Ученик

Цель: освоить норму поводом ИЯ

Рис. 3. Методы обучения

С.М. Осташевский, Т.В. Усынина

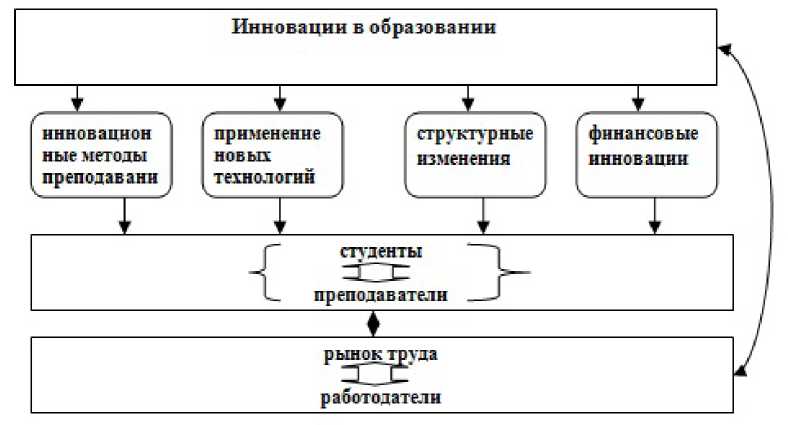

Здесь стоит отметить, что инновационные методы преподавания являются лишь частью инноваций в образовании и невозможны без внедрения новых технологий. Проследить социальную эффективность данного направления инноваций достаточно сложно, поскольку она определяется конкурентными преимуществами выпускника, обучающимся по новым образовательным программам, на рынке труда в сравнении с выпускниками, прошедшими обучение по традиционной программе. Минусом данного направления является то, что не учитываются личные качества учащегося и преподавателя. «Пирамида обучения» позволяет отследить степень освоения материала, а не степень овладения студента конкретными практическими навыками, необходимыми в дальнейшей трудовой деятельности. Данная модель наглядно иллюстрирует рассмотрение инноваций в образовании внутри замкнутой системы: преподаватель – ин- формация – студент, что значительно затрудняет определение социальной эффективности инноваций в образовании и не позволяет ответить на ряд важных вопросов, рассматривая степь освоения информации, автор не рассматривает, насколько преподносимая информация соответствует требованиям работодателей, какой именно процент полученной информации студент сможет в дальнейшем использовать в трудовой деятельности. Спорным остается и вопрос о задачах традиционного обучения, схема: «рассказ – запоминание» не рассматривает задачу студента овладеть информацией и уметь ее применить, а отнюдь не запомнить.

Рассматривая инновацию в изоляции от общества как некую замкнутую систему, невозможно в достаточной мере рассмотреть ее последствия, прежде всего потому, что при таком подходе не видно полное количество участников инновации, инновация рассматривается по век- тору «донор – реципиент», это удобнее для определения экономического эффекта инициатора инноваций, это значительно облегчает определение социального эффекта как инициирующей инновацию стороны, так и стороны ее принимающей, однако, как уже отмечалось выше, соци- альная эффективность не определяется только внутренними показателями, а при подобном подходе выявить и оценить внешние показатели очень проблематично. Схематически модель инновации в образовании можно представить следующим образом (рис. 4).

Рис. 4. Модель инноваций в образовании

Таким образом, наглядно видно, что конечной точкой инноваций в образовании является не сама система образования, а общество в целом. Именно общество в лице работодателей на рыке труда получает специалиста, способного или неспособного решать поставленные перед ним производственные задачи. Следовательно, инновации в системе образования должны удовлетворить, прежде всего, спрос работодателей на специалистов, и в этой ситуации работодатель не должен занимать пассивную позицию ожидания, российские компании и предприятия должны участвовать в разработке новых образовательных программ подготовкиспециалистов,создаватьучеб-ные классы для стажировки выпускников, тем самым, давая возможность студенту научиться применять свои знания на практике. На сегодняшний день подобные тенденции в российской системе образования присутствуют, в качестве примера можно привести машиностроительную компанию «Пумори-СИЗ» г. Екатеринбурга, которая оборудует учебные аудитории, где происходит обучение специалистов навыкам работы на новом производственном оборудовании. Из рассмотренного выше становится понятным, что инновационный процесс в образовании не может идти сверху, подход должен быть системным [20].

Необходим тесный контакт обучающихся с работодателями. Работодатель должен иметь возможность мониторинга подготовки интересующих его специалистов. Здесь можно предложить проведения вебинария с работодателями, представителями бизнеса и государственных учреждений. Это может стать своеобразной формой открытых занятий, дающих возможность работодателю оценить умение студентов адаптироваться в сложных для них ситуациях, искать варианты решений, презентовать свои навыки. Имея возможность наблюдения за студентами, работодатель сможет заранее определять, кого из них он хотел бы видеть на своем предприятии в качестве сотрудников, кому из студентов они готовы предоставить места для прохождения учебной и

Инновационные процессы в образовании как экономический фактор развития РФ

С.М. Осташевский, Т.В. Усынина

производственной практики. С другой стороны, работодатель будет иметь возможность корректировать работу преподавателя, направляя материал от общетеоретического к практическому аспекту. Данное направление имеет широкие перспективы как для системы рынка труда, так и для системы высшего и среднего профессионального образования. Бесспорно, что для этого необходим прогрессивный взгляд на обучение со стороны вуза, и личная заинтересованность работодателя в участии в образовательном процессе. Укрепление связей рынка труда и системы профессионального образования может стать проведение элективных курсов для студентов, программа которых будет составлена по рекомендациям работодателей. Вполне возможно участие работников предприятий в проведении элективных курсов, посвященных конкретным предприятиям региона. Запись на подобного рода курсы может осуществляться исходя из рекомендаций работодателей, сформированных на основе ве-бинариев и он-лайн занятий.

Данные меры позволяют повысить как конкурентоспособность выпускника на рынке труда, так и инновационное развитие предприятий и региона.

Список литературы Инновационные процессы в образовании как экономический фактор развития РФ

- Бекетов Н.В. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики России//Проблемы современной экономики России. 2008. №2 (26).

- Варшавский А.Е. Проблемы науки и ее результативность//Вопросы экономики. 2011. №1.

- Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2025 года//: http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/16051/3314.pdf/.

- Инновации в постсоветской промышленности/под ред. В. Кабалиной. -Сыктывкар, 2000.

- Инновационное развитие -основа модернизации экономики России: Национальный доклад//: http://www.hse.ru/data/760/832/1239/doklad.pdf/

- Корчагин Ю.А. Современная экономика России. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.

- Косалс Л.Я., Кузнецов М.И., Рывкина Р.В., Симагин Ю.А. Оборонные предприятия России: 1995-2000 г.г. Социально-экономические итоги реформ на микроуровне. -М.: ИСЭП народонаселения РАН, 2000.

- Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию. -М.: Когито-Центр, 2009.

- Мелихов В.Ю. Экономика знаний и новая архитектура российской высшей школы//Креативная экономика. 2009. № 6 (30). С. 78-82.

- Наука России в цифрах -2006: статистический сборник. -М.: Росстат, 2006.

- Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской Федерации: Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации. -М., 2009. -206 с.

- Осташевский С.М., Пробст Л.Э. Социальная эффективность инноваций в системе высшего образования. -Челябинск, 2011. -116 с.

- Российский статистический ежегодник: статистический сборник. -М.: Росстат, 2010, -813 с.

- Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года//: http://kf.osu.ru/dept/nauch/osnov_doc/strategiya_razvit. pdf.