Инновационный потенциал кластерной модели подготовки кадров для традиционных художественных промыслов России (концептуальное обоснование)

Автор: Лыкова Ирина Александровна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Автором научно обоснована целесообразность разработки кластерной модели образовательно-производственной среды для подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства с учетом актуальных тенденций и результатов исследований открытого образования. Осуществлен анализ источников философской, культурологической, искусствоведческой, педагогической литературы; на этой основе выдвинута гипотеза, описывающая и визуализирующая специфику кластерной модели. Выявлен инновационный потенциал кластерной модели для подготовки художников в сфере традиционного прикладного искусства, что будет способствовать укреплению культурного суверенитета России и актуализации национальной идентичности российского народа.

Кластерная модель образовательно-производственной среды, концепция открытого образования, подготовка будущих художников в сфере традиционного прикладного искусства

Короткий адрес: https://sciup.org/148331655

IDR: 148331655 | УДК: 370.186 | DOI: 10.18137/RNU.HET.25.03.P.039

Текст научной статьи Инновационный потенциал кластерной модели подготовки кадров для традиционных художественных промыслов России (концептуальное обоснование)

Введение. Актуальность исследования. В Национальном Центре «Россия» во исполнение поручения президента Российской Федерации В.В. Путина принято решение об учреждении совета по формированию национального стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций. Это чрезвычайно важно для укрепления культурного суверенитета Российской Федерации, отражения национальной идентичности российского народа в произведениях разных видов искусства и создания национально ориентированной среды. Эта сложнейшая стратегическая задача может быть успешно решена лишь при активном участии высококвалифицированных специалистов в сфере традиционных художественных промыслов России.

Построение современной системы подготовки кадров в «Российском университете традиционных художественных промыслов» (ранее – «Высшая школа народных искусств») содействовало и продолжает способствовать передаче сложившихся культурных традиций, сохранению региональных особенностей (исторических, художественных, стилистических) субъектов Российской Федерации, а также подготовке высококвалифицированных художников в сфере традиционного прикладного искусства. Вместе с тем назрела настоятельная необходимость в разработке инновационной модели, отвечающей вызовам времени и актуальным тенденциям в сфере образования.

Актуальность проводимого нами исследования обусловлена необходимостью разработки научно обоснованной модели подготовки кадров, открытых к созидательному диалогу как способу «рождения» общего сознания (М.М. Бахтин [2]), готовых к сохранению историко-культурного наследия своего Отечества и культу-ротворчеству (Н.Б. Крылова [11]), наследующих традиционные ценности своего народа, в том числе эстетические (М.С. Каган [9]), и при этом устремленных в будущее (Б.М. Бим-Бад, Б.С. Гершунский, С.В. Дармодехин и др.).

Постан овка научной проблемы. В кризисной социокультурной ситуации начала XXI века президент

Высшей школы народных искусств (академии) В.Ф. Максимович выявила многовекторную проблему и четко сформулировала вопрос: «…чему и как учить, чтобы национальное традиционное искусство стало для одних основой эстетического развития и восприятия мира, для других – высокопрофессиональным будущим, а для третьих – просто основой бытия, без чего немыслимо национальное самосознание и существование?» [16, с. 4]. Путь обновления профессионального образования в традиционном прикладном искусстве понимается при этом как осуществление кадровой политики государства в экономической и социальной сферах [16, с. 139].

В настоящее время эта проблема актуализируется в направлении поиска эффективного пути разрешения острого противоречия между запросом на качественную подготовку будущих художников в сфере традиционного прикладного искусства и неразработанностью инновационной модели, отвечающей вызовам времени в контексте концепции открытого образования.

Цель исследования: разработать и научно обосновать кластерную модель подготовки кадров в сфере традиционного прикладного искусства.

Ключевая идея исследования связана с научным обоснованием кластерной модели подготовки будущих художников в области традиционного прикладного искусства. При этом кластер рассматривается как взаимосвязь организаций, размещенных в одном регионе (на одной территории) и сотрудничающих друг с другом для достижения общей стратегической цели, что позволяет оптимизировать процесс подготовки специалистов и достигать более значимых результатов профессиональной деятельности в сфере традиционных художественных промыслов России.

Материалы и методы исследования. Материалами исследования выступили государственные доку-

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ (КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ)

менты, источники философской, культурологической, искусствоведческой, социологической, педагогической литературы и эмпирические данные (результаты опроса обучающихся Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»), позволившие осмыслить выявленную проблему и определить пути ее научной разработки.

В качестве основного исследовательского инструмента избран метод научного моделирования. Научное моделирование понимается как процесс исследования реального мира или его отдельных сфер с помощью специально созданной модели как концептуального представления сложного объекта, процесса или явления (природного, историко-культурного, социального и др.) в целях его изучения на материале прототипа.

На первом этапе исследования научное моделирование связано с выдвижением гипотезы как научного предположения о потенциале и специфике разрабатываемой модели.

Гипотеза исследования. Кластерная модель культурно-образовательно-производственной среды позволит обеспечить качественную подготовку будущих художников в области традиционного прикладного искусства, что возможно при следующих условиях: • определена структура взаимодействия «среднее профессиональное образование – высшее образование – производство (традиционный художественный промысел)» в едином образовательном и социокультурном пространстве Российской Федерации;

-

• разработано и (или) обновлено содержание двух уровней профессионального образования (среднего специального и высшего профильного) в соответствии с исто-

- рическими, художественными и стилистическими особенностями конкретного вида традиционного прикладного искусства;

-

• выявлены условия, необходимые и достаточные для эффективной подготовки будущих художников в области традиционного прикладного искусства; при этом одним из важнейших условий выступает то, что у будущих художников существенно повышается мотивация к обучению, поскольку они осваивают реальную (а не воображаемую) профессию и более конкретно представляют свое профессиональное будущее.

Обзор ис следований. Фундаментальными исследованиями доказано, что уникальность традиционного прикладного искусства обусловлена творческим преобразованием природного (нечеловеческого) в подлинно человеческое, основанное на фундаментальных ценностях, создаваемых, сохраняемых, развиваемых в культуре и передаваемых от поколения к поколению в процессе образования (М.С. Каган, В.Ф. Максимович, М.А. Некрасова, Т.С. Семенова, Л.Н. Столович идр.).

В диссертационной работе В.Ф. Максимович методом теоретической реконструкции представлен путь развития человека и человеческого общества как творение (формирование) человеческой цивилизации, достигшей высокого уровня образованности и гражданственности. Обоснована ведущая роль человека-созидателя, человека-труженика, человека-художника как творца истории и культуры. Выявлено непреходящее значение традиционного (национального) декоративно-прикладного искусства в непрерывном процессе развития и саморазвития человека, творческого созидания им жизненной среды, ориентированной на сохранение базовых традиций и построение устойчивого будущего [15].

Основоположник семиотической концепции Ю.М. Лотман, анализируя семиотические системы, установил, что ключевыми вопросами любой системы являются, с одной стороны, ее отношение к вне-системе (миру, лежащему за ее пределами) и, с другой стороны, отношение статики к динамике, то есть, каким образом система, оставаясь собой, может развиваться [13, с. 11]. Таким образом, он научно обосновал важное положение о том, что лишь открытая система может развиваться, сохранять свою жизнеспособность и быть востребованной во времени-пространстве.

В диссертационном исследовании Л.М. Ванюшкиной представлена концепция внеаудиторного образования, которое качественно меняет форму и содержание учебной деятельности. Автором убедительно обоснована роль различных форм внеаудиторной работы, благодаря которой студенты, помимо научных и профессиональных компетенций, осваивают широкой круг инонаучных знаний, обладающих культурно-исторической ценностью и высоким потенциалом для личностного развития и воспитания [3].

В психолого-педагогических исследованиях, осуществленных в конце XX – начале XXI века, достаточно глубоко разработана проблема личностного и профессионального самоопределения человека (Е.М. Борисова, М.Р. Гинзбург, Я.В. Дидковская, Е.Е. Климов, Н.Л. Маренков, Т.А. Минеева, Г.В. Миронова, В.И. Тютюнник и др.), в том числе на разных уровнях образования (Н.Ю. Абы-шева, О.В. Неценко, О.В. Падалко, М. Портер, М.С. Сумбатян). В.Д. Ло-башев показал, что знания не могут быть механически переданы от учителя (мастера) к ученику, поскольку они могут быть самостоятельно выработаны лишь самим субъектом в процессе деятельности путем мотивированного решения учебных задач определенной трудности, что и обеспечивает развитие (и саморазвитие) человека [12, с. 3].

В.А. Ясвин разработал, апробировал и предложил широкой педагогической практике модель современной образовательной среды, включающей три взаимосвязанных компонента – социальный (или субъектный), пространственно-предметный (или объектный), психодидактический [20]. О.В. Гукаленко научно обосновала аксиологический ракурс становления и развития методологии воспитания в едином образовательном пространстве Российской Федерации и подчеркнула роль аксиологического подхода в формировании патриотизма и чувства социальной ответственности у обучающихся на всех уровнях образования [6].

В последнее десятилетие научные интересы исследователей проблемы открытого образования (С.А. Анчуков, А.В. Калиничева, Е.Н. Коробкова, Е.В. Лебедева, Л.Р. Махиянова, О.Г. Обер-тас, В.В. Петухов, О.Д. Федоров, Т.А. Чичканова и др.) направлены на выявление инновационного потенциала города (региона, края). Е.Ю. Игнтатьева и Ю.Г. Паршина обосновали термин «образовательная урбанистика» в контексте возвращения человека в реальность [8]. С.А. Смирнов разработал модель «город-кампус» [17]. Т.В. Шоломова рассмотрела современный город как объект образовательной урбанистики и проанализировала городскую среду в трех измерениях – экономическом, художественно-эстетическом и социальном (в том числе, социально-педагогическом, просветительском, воспитательном) [19, с. 206–207]. Е.А. Асонова сформулировала актуальный вопрос: «Как город может и должен изменить педагогическое образование?» [1]. В ответ на этот вопрос Н.А. Коровникова показала роль университетского кампуса как драйвера развития города в целом и его отдельных аспектов – экономических, социальных, культурологических, образовательных, коммуникативных [10, с. 60], тем самым доказала, что университетский кампус – это мощный «генератор» социальных связей и норм [10, с. 66].

И.С. Ферова и И.Н. Таненкова разработали кластерную модель как инновационный инструмент устойчивого развития региона Российской Федерации (на материале Красноярского края) и обосновали эффективность кластерного подхода [18, с. 60–62]. Р.А. Яфизова, Л.А. Амирова, Ф.Ф. Чингизов, Т.В. Яркова выявили образовательный потенциал междисциплинарной интеграции в среднем профессиональном образовании и научно обосновали методы его активизации в широком социокультурном контексте [21]. О.С. Евсеев и М.Е. Коновалова определили векторы развития инновационной инфраструктуры образования в условиях модернизации экономики [7]. А.В. Гаврилов и Я.В. Стадник применили кластерный подход для анализа эффективности подготовки педагогических кадров в системе среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» [4].

О.В. Григораш, Н.А. Багута предложили методику повышения объективности экспертизы качества образовательной деятельности вуза, включив в интегрированную оценку параметры, характеризующие разные компоненты социокультурной образовательной среды [5], что представляется перспективным для оценки эффективности кластерной модели. И.А. Лыкова, А.А. Майер, А.А. Воинова разработали диагностический комплекс для исследования традиций воспитания [14] и обосновали, что этот комплекс может быть модифицирован для изучения воспитательного потенциала разных моделей образования [22], в том числе кластерной.

Основные результаты иссле-дования.Кластерная модель представляет собой концептуальное описание открытой системы, в которой различные, но при этом вза- имосвязанные организации (предприятия, учреждения или институции) или их группы (подсистемы) объединяются для достижения общих стратегических целей и получения синергетического эффекта.

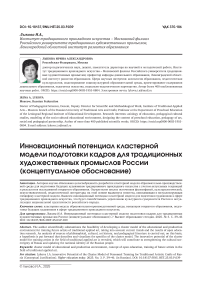

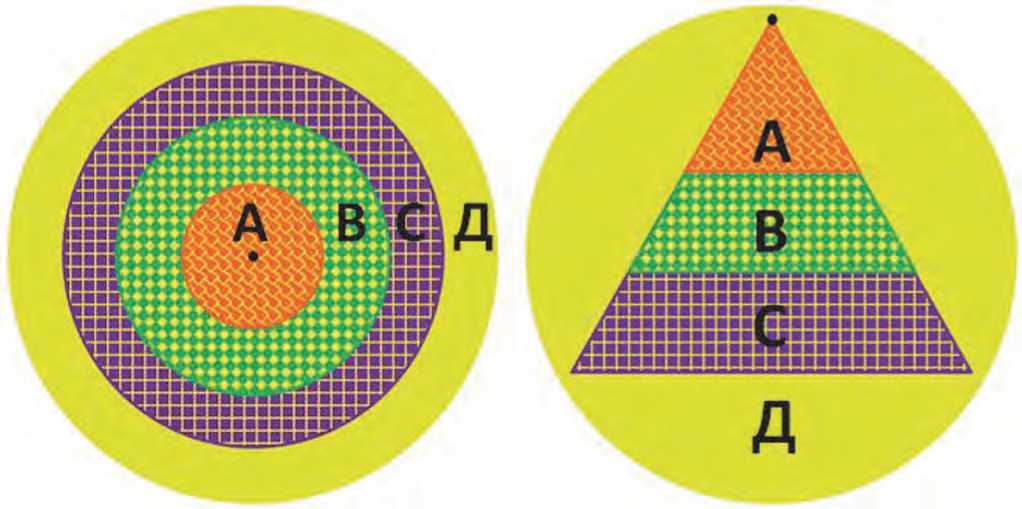

На Рисунке представлена визуализация кластерной модели подготовки высококвалифицированных кадров для традиционных художественных промыслов Российской Федерации.

Эта модель разработана автором статьи для концептуального обоснования проблемы исследования. Важно уточнить, что подобная визуализация кластерной модели позволит читателю осознать кластер как целостную систему, в которой совокупный развивающий эффект гораздо выше, чем сумма составляющих элементов (модулей). В открытой развивающейся системе целое всегда больше, чем сумма составных частей, если есть осмысление целостности явления в широком социокультурном контексте. Две проекции позволяют не только выявить структуру кластера, но и отразить взаимосвязи между четырьмя структурными элементами (модулями).

Модель объединяет четыре модуля:

-

• Модуль А. Высшее профессиональное образование.

-

• Модуль В. Среднее профессиональное образование.

-

• Модуль С. Традиционный художественный промысел (производство, художественная фабрика, художественная мастерская и др.).

-

• Модуль Д. Социокультурное пространство населенного пункта (края, региона), в том числе музеи, галереи, библиотеки, театры, природно-ландшафтные комплексы и др.

Кластерная модель позволяет привести в целостную систему различные объекты (учреждения образования и художественного производства) и разнообразные практики, связанные с повседневной (бытовой), культурной и профессиональной деятельностью людей

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ (КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ)

Проекция 1

Проекция 2

Рисунок. Кластерная модель подготовки кадров для традиционных художественных промыслов Российской Федерации

(администрации, преподавателей, студентов, художников традиционных художественных промыслов), образующих сообщество единомышленников, разделяющих общие ценности и цели деятельности.

Структура кластера включает три уровня системности:

-

• макроуровен ь являет собой обобщенный «образ» всей образовательно-производственной системы в целом, поэтому интегрирует все модули – А, В, С и Д;

-

• мезоуровень представляет локальные компоненты системы в ситуациях их дифференцированного функционирования или изучения; на этом уровне каждый из четырех модулей позиционируется как отдельный или как часть свободных комбинаций, сочетающих от двух до трех модулей, например, модули А и В (высшее и среднее профессиональное образование) могут быть рассмотрены с точки зрения их взаимосвязи и преемственности;

-

• микроуровень подразумевает необходимость адресной поддержки творческой индивидуальности каждого субъекта производственно-

- образовательного кластера, создание условий для профессионального и личностного роста каждого будущего и действующего художника.

Представляется важным рассмотреть не только структуру, но и векторы функционирования кластера (или его измерения). В этом случае кластерная модель наполнится иными смыслами, поэтому Рисунок можно интерпретировать иначе. Назовем векторы кластера (его измерения) и сопоставим с визуализацией кластерной модели:

-

• субъектный (или социальный) вектор представляет всех участников образовательно-производственного процесса в целом как сообщество (учебный и трудовой коллектив) и каждого участника персонально как уникального художника, наследующего традиции, и потому причастного к традиционному промыслу или виду традиционного прикладного искусства (модуль А);

-

• деятельностный (или творческий, художественный, созидательный) вектор подразумевает основное содержание деятельно-

- сти – учебной, образовательной, творческой, художественной, производственной (модуль В);

-

• объектный (или материальноэкономический, пространственно-предметный) вектор охватывает всю инфраструктуру кластера, в том числе здания, оборудование, архитектурные и инженерно-технические решения, учебные и наглядно-дидактические пособия и др. (модуль С) ;

-

• культурно-исторический (или социокультурный) вектор выступает социокультурным пространством, наполненным образами, символами, идеями, смыслами, художественными и творческими решениями (модуль Д, который не только являет собой самый масштабный элемент кластера, но и пронизывает все остальные модули, придавая им социокультурный характер и выступая «генератором» социальных и культурных связей, норм, правил, обусловленных наследованием и развитием традиций).

Инновационный потенциал кластерной модели подготовки кадров для традиционных художественных промыслов Российской

Федерации может быть описан рядом положений:

-

• в условиях образовательно-культурно-производственного кластера создается инновационная образовательная система, интегрирующая качественную подготовку высокопрофессиональных кадров и устойчивое функционирование традиционного промысла;

-

• кластерная модель позволяет быстро реагировать на изменения экономической ситуации в конкретном регионе, внедрять новые технологии, обеспечивать адресную подготовку и персонифицированное повышение квалификации кадров;

-

• кластерный формат предусматривает активное взаимодействие образовательного учреждения и регионального предприятия (традиционного художественного промысла), благодаря чему будущие художники получают реальный

профессиональный опыт и максимально быстро адаптируются к динамично меняющимся требованиям рынка труда;

-

• в условиях кластера возможно проектирование содержания среднего и высшего образования на основе системного подхода, в котором профильные дисциплины будут отражать специфику регионально-исторических, художественно-технологических, стилистических и колористических традиций, что, в свою очередь, позволит достигать высокого качества профессиональной подготовки будущих специалистов в области традиционного декоративно-прикладного искусства;

-

• кластерная модель на деле обеспечивает преемственность уровней образования (среднего профессионального, высшего) и формирование метапредметных компетенций обучающихся.

Заключение. В новой социально-экономической ситуации именно образовательно-культурнопроизводственный кластер может взять на себя решение сложнейшей задачи подготовки кадров, готовых к мотивированному сохранению и устойчивому развитию традиционных художественных промыслов России как фундамента историкокультурного наследия, определяющего преемственность поколений и связь времен в соответствии с принципом Российского университета традиционных художественных промыслов: «прошлое в настоящем, настоящее – в будущем». Кластерная модель созвучна концепции открытой образовательной среды, в которой ключевую роль играет социокультурная ситуация, во многом определяющая цель, задачи и содержание образования в едином образовательном пространстве России.