Инской дол - памятник эпохи ранней бронзы в Западном Алтае

Автор: Дашковский П.К., Степанова Н.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья вводит в научный оборот материалы могильника Инской Дол эпохи ранней бронзы, находящегося в низкогорных районах Западного Алтая. Памятник включает две расположенные отдельно друг от друга группы курганов, различающихся по погребальному обряду и инвентарю. В статье приводится описание раскопанных курганов. На основании анализа погребального обряда и инвентаря сделан вывод о культурно-хронологических различиях между группами объектов. Южная группа курганов имеет признаки, характерные для афанасьевской культуры (надмогильные конструкции округой формы из мелких и средних камней, уложенных в два-три слоя, с кольцом-крепидой по окружности, положение погребенных на спине с согнутыми в коленях ногами, головой на запад, окраска охрой, наличие яйцевидных остродонных сосудов), северная группа - признаки, соответствующие погребениям куротинского типа (надмогильные сооружения округлой формы из камней, уложенных плашмя в один слой, положение умерших на спине с согнутыми в коленях ногами, головой на восток, окраска охрой, наличие сосудов баночной формы). На могильнике Инской Дол афанасьевские и куротинские объекты составляют отдельные кладбища. Определяется время совершения на некрополе погребений носителей афанасьевской культуры. Исследование афанасьевских объектов в этом районе позволяет уточнить границы ареала культуры и подтвердить предположение о том, что носители афанасьевской культуры освоили как высокогорные районы Центрального Алтая, так и низкогорные зоны Западного Алтая.

Эпоха ранней бронзы, афанасьевская культура, алтай, погребальный обряд, керамика, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/145145855

IDR: 145145855 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.041-050

Текст научной статьи Инской дол - памятник эпохи ранней бронзы в Западном Алтае

Эпоха ранней бронзы Горного и Предгорного Алтая пока остается недо статочно изученной. Например, во многих районах предгорной зоны не выявлено ни одного объекта или раскопки не проводились. Поэтому открытие каждого нового памятника очень важно для изучения древней истории региона, территория которого находится на границе горной и равнинной зон. Могильник Инской Дол интересен тем, что включает погребения афанасьевской культуры и захоронения, которые в настоящее время невозможно соотне-

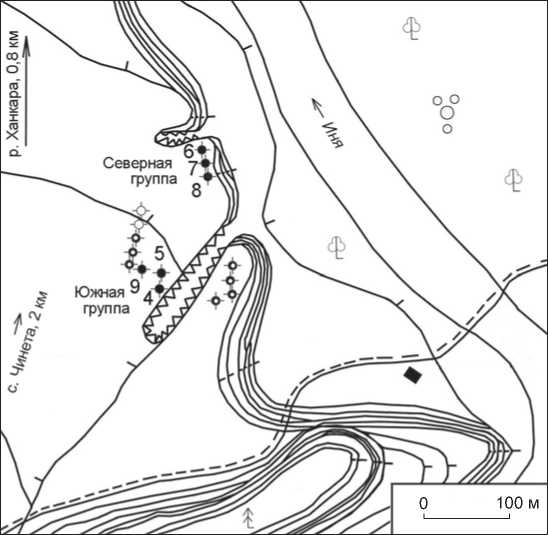

Рис. 1. Расположение могильника Инской Дол.

Рис. 2. План могильника Инской Дол.

сти ни с одной известной археологической культурой. Похожие объекты исследовались в 1970–1980-е гг. и рассматривались в рамках афанасьевской культуры, т.к. работы проводились на малых площадях, что не позволяло соотносить объекты друг с другом [Хлобысти-на, 1975; Цыб, 1984]. Позднее эти захоронения были обозначены как памятники куротинско-го типа [Степанова, 2012а]. Благодаря исследованиям на могильнике Инской Дол удалось подтвердить планиграфически правомерность выделения погребений куротинского типа: у группы населения, оставившего их, были отдельные кладбища. Наличие на памятнике в низкогорной зоне Алтая погребений афанасьевского населения дает возможность расширить границы ареала одноименной культуры; до недавнего времени основное количество таких захоронений фиксировалось в Центральном Алтае и в долине р. Катунь.

Курганный могильник Инской Дол находится в Чинетинском археологическом микрорайоне в Краснощековском р-не Алтайского края (рис. 1). Открыт П.К. Дашковским в 2010 г. в ходе целенаправленного обследования южной части долины р. Иня; в северной и центральной частях ранее были обнаружены и частично раскопаны некрополи Чинета II и Ханкаринский Дол [Дашковский, Усова, 2011; Дашковский, 2014]. Могильник Инской Дол расположен на второй надпойменной террасе в 2 км к ВЮВ от с. Чинета, на левом берегу Ини в южной части долины. Изучение топографии, планиграфии и особенно стей конструкции насыпей курганов позволило установить, что памятник разновременный и включает объекты скифо-сак-ского периода и раннего этапа эпохи бронзы [Дашковский, Мейкшан, 2014; Дашковский, Гончарова, Мейкшан, 2015; и др.]. Курганы раннего периода эпохи бронзы находятся в северной и южной частях могильника Ин-ской Дол в группе сооружений, расположенных у оврага и на небольшом мысу. Исследованные курганы могильника делятся на две группы планиграфически (расстояние между ними 200 м), а также по погребальному обряду. Южная группа включает кург. № 4, 5 и 9, северная – кург. № 6–8 (рис. 2).

Характеристика погребального обряда и керамики

Южная группа

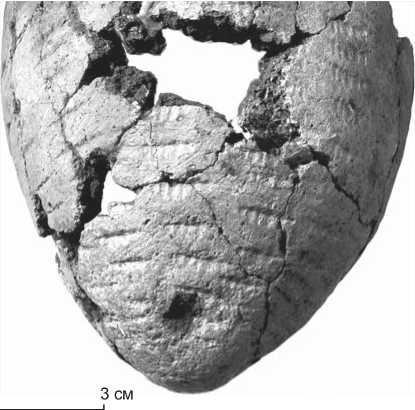

Курган № 4. Ширина насыпи по линии С - Ю составляет 9,75 м, по линии З – В – 9,5 м. Насыпь из камней, сложенных в один – четыре слоя, достигала высоты 0,6 м. Кладка была очень плотной (рис. 3). Под насыпью обнаружена выкладка в форме кольца – крепи-да – из более крупных камней. Внешний диаметр кольца 9,6 м, ширина 0,75–1,0 м. В нижней части бровки обнаружен фрагмент глиняного сосуда (рис. 4). В центральной части объекта находилась могила размерами 1,8 × 1,23 × 0,91 м. Погребение разрушено. Большая часть костей, в т.ч. фрагменты черепа, зафиксирована у западной стенки могилы, меньшая – в центральной и северо-восточной частях погребения. Возможно, умерший был ориентирован головой на З. По всей территории могилы были рассредоточены фрагменты сосуда яйцевидной формы (рис. 5).

Курган № 5. Находился в 5 м к С от кургана № 4 и составлял с ним одну микрогруппу. Несмотря на высокую степень задернованности, он, особенно каменная ограда по периметру, хорошо просматривался на уровне современной дневной поверхности. Курган имел каменную кольцевую ограду толщиной 2,25–3,5 м, сложенную из средних и крупных камней и плит. Наиболее крупные плиты находились в северо-восточном секторе объекта. Диаметр ограды, сложенной из камня

Рис. 3. Насыпь кург. № 4.

5 cм

Рис. 4. Фрагмент сосуда из насыпи кург. № 4.

Рис. 6. Насыпь кург. № 5.

Рис. 5. Керамический сосуд из кург. № 4.

Рис. 7. Керамический сосуд из кург. № 5.

Рис. 8. Насыпь кург. № 9.

Рис. 9. Крепида по окружности кург. № 9.

в два-три слоя, по оси С – Ю достигал 15,25 м, по оси З – В – 15 м, высота 0,9 м. В западной части сооружения зафиксирован проход шириной до 2 м (рис. 6). Внутри ограды находилась подпрямоугольная конструкция из камней, сложенных в один слой, которая ориентирована по сторонам света; ее размеры 5,5 × 5,0 м. Под конструкцией была могильная яма размерами 2,3 × 1,67 × × 0,72 м, ориентированная почти строго по сторонам света. В ней обнаружен скелет человека, который был погребен на спине, вероятно, с подогнутыми ногами, головой на З. В 0,15 м к северу от черепа находился остродонный сосуд (рис. 7).

Курган № 9. Располагался в 10 м к СЗ от кург. № 5. Ширина насыпи из камней, уложенных в два-три слоя, по линии С – Ю составляла 7 м, по линии З – В – 8 м. Высота объекта 0,4 м. Под насыпью кургана, по периметру, имелась кольцевая крепида шириной 0,5–1,0 м (рис. 8, 9). В центральной части кургана обнаружена могила подовальной формы размерами 1,95 × 1,44 × 0,49 м, ориентированная длинной осью по линии С – Ю. Захоронение было разграблено. В центре могилы находились смещенные кости человека со следами красной охры. Сопроводительного инвентаря не обнаружено.

В погребениях найдены два со- суда, в надмогильной конструкции – крупный фрагмент тулова третьего. Сосуд из кург. № 5 сохранился почти полностью. Он яйцевидной формы с острым дном. Его общая высота 19,5 см, высота венчика до 2,6 см, диаметр венчика и тулова 12 и 15 см соответственно. Сосуд заглажен изнутри и снаружи твердым предметом (изнутри, возможно, штампом). Венчик орнаментирован оттисками зубчатого инструмента. Вверху изделия – горизонтальные ряды оттисков двух инструментов или предмета с двумя рабочими краями, а ниже – диагональные и вертикальные (см. рис. 7, 10).

Сосуд из кург. № 4 сохранился частично (см. рис. 5). Диаметр и высота его венчика 11 и 1,8 см соответственно, диаметр тулова до 14 см. Он не орнаменти-

Рис. 10. Фрагмент сосуда из кург. № 5.

Рис. 11. Примеси в формовочной массе сосуда из кург. № 5.

рован, но заглажен твердым предметом. Стенка сосуда из насыпи этого кургана украшена оттисками, аналогичными отпечаткам веревочки (см. рис. 4).

Технико-технологический анализ керамики, проведенной по методике А.А. Бобринского, показал, что сосуды изготовлены из ожелезненного среднепластичного глиноподобного сырья из разных источников, характерных для горной местности. В него введены шамот и органические добавки. Необычным по составу естественных примесей является сосуд из кург. № 5 (рис. 11). В его формовочной массе выявлено значительное количество мелких обломков известняка. Для керамики из горного и равнинного Алтая подобная примесь нехарактерна [Степанова, 2015а]. Поскольку выходы известняка имеются на территории Крас-нощековского р-на, можно говорить об использовании местного сырья. Шамот иногда добавляли при изготовлении афанасьевской керамики, однако его применение относится к угасающим традициям [Степанова, 2015б].

Северная группа

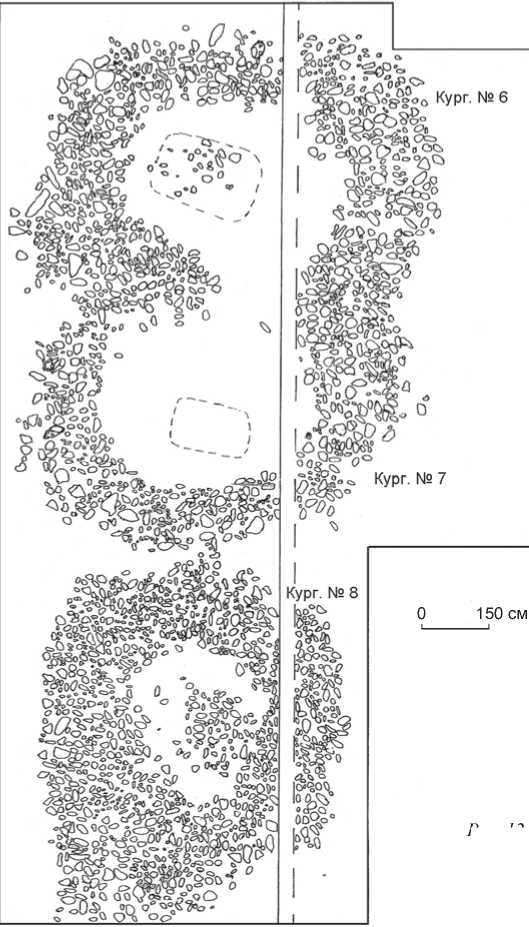

Курганы № 6 и 7 располагались на небольшом холме, в 200 м к СВ от рассмотренной выше группы в северо-восточной части могильника. До раскопок насыпи курганов практически не выделялись на уровне современного горизонта. Для исследования этих объектов был заложен раскоп размерами 19,5 × 11,25 м, который охватил объекты № 6–8. Южная пола кург. № 6 и северная пола кург. № 7 перекрывают друг друга, образуя фактически единое сооружение (рис. 12, 13).

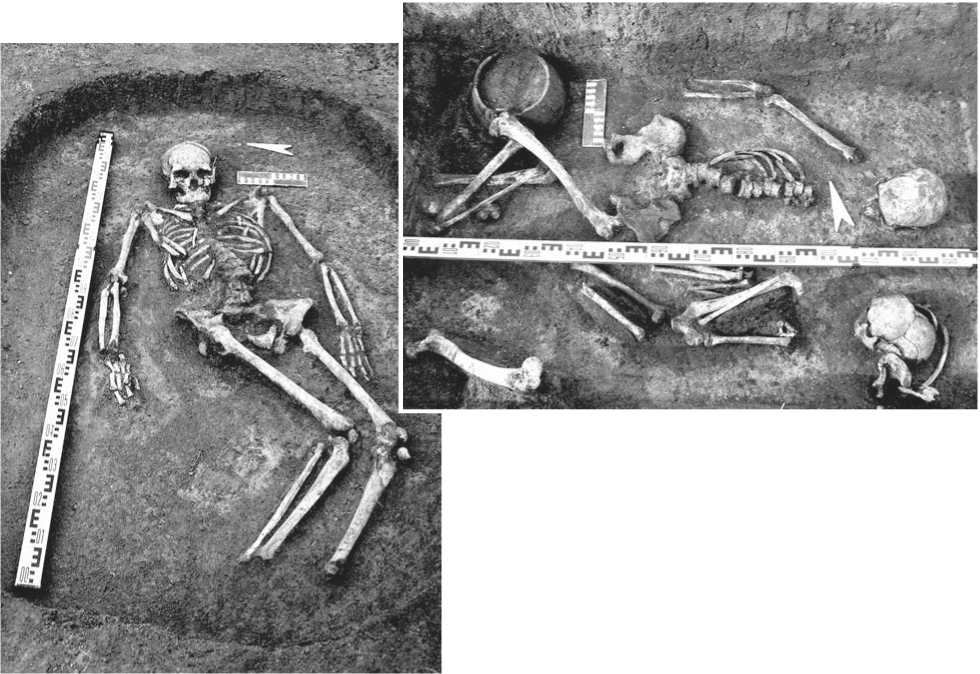

Курган № 6 . Его диаметр достигал 9 м, высота 0,35 м. Объект представлял собой кольцо шириной

1,5–2,0 м, сложенное преимущественно в один слой из мелких и средних камней. В центральной части кургана камней было очень мало. Могильная яма находилась в центральной части объекта, ориентирована длинной осью с небольшими отклонениями по линии СВ – ЮЗ. Ее размеры от уровня древнего горизонта составляли 2,0 × 1,2 × 0,94 м. В могиле находился скелет человека, который при погребении был уложен на спине с подогнутыми ногами, коленями налево, головой на В (рис. 14) и обильно обсыпан красной охрой. Сопроводительного инвентаря не обнаружено.

Курган № 7. Диаметр его насыпи, сложенной преимущественно в один слой из мелких и средних камней, составлял 7,5 м, высота – 0,35 м. У данного объекта, как и у предыдущего, по периметру сооружения имеется кольцо из небольших камней шириной 1,5–2,0 м (см. рис. 12, 13). В центре кургана камней почти не было. Могильная яма смещена от центра объекта к Ю и ориентирована длинной осью по линии СВ – ЮЗ. Ее размеры от уровня древнего горизонта 1,54 × 0,9 × 0,79 м. В могиле обнаружено парное погребение (рис. 15). Кости плохой сохранности. Умершие, вероятно, были погребены на спине с подогнутыми ногами, головой на В и обсыпаны красной охрой. В северо-западном углу могилы, у ног первого скелета, найден сосуд баночной формы. Диаметр его венчика составлял 19,2–19,6 см, тулова – 24, дна – 19,7–20,5, высота – 17,9–18,1 см (рис. 16). Сосуд изготовлен из ожелезненного низкопластичного сырья, включающего крупные фракции естественных примесей. Специально введенных примесей в формовочную массу не зафиксировано. Изнутри и снаружи поверхность изделия заглажена зубчатым предметом.

Рис. 12. План насыпей кург. № 6–8.

Рис. 13. Насыпи кург. № 7, 8.

Рис. 15. Погребение в кург. № 7.

Рис. 14. Погребение в кург. № 6.

Курган № 8. Примыкал с Ю к кург. № 7, но не перекрывал его полу (см. рис. 12, 13). Диаметр насыпи, сложенной в один – три слоя из средних камней, по линии С – Ю равнялся 7,25 м, а по линии З – В – 6,75 м. Высота кургана 0,5 м. Поскольку объект распо-

5 cм

лагался на самом краю мыса, то южная пола его насы- пи частично сползла вниз. Данный курган отличается от двух предыдущих. При его сооружении использо- вались речные валуны и речная галька, а при создании кург. № 6 и 7 – преимущественно рваный камень. Камни насыпи были уложены равномерно по всей площади кург. № 8, это еще одно отличие от объектов № 6 и 7. Под насыпью могильного пятна не обнаружено. Объект № 8, видимо, был ритуальным.

Обсуждение результатов исследования

Для объектов южной группы характерны надмогильные конструкции округлой формы из мелких и средних камней, сложенных в два-три слоя. По периметру сооружения имеется кольцо-крепида из вертикально по ставленных плит и крупных камней, уложенных плашмя. Могилы грунтовые. Умершие были погребе-

Рис. 16. Керамический сосуд из кург. № 7.

ны на спине с согнутыми в коленях ногами (кург. № 5), головой на З (кург. № 4 и 5) и обсыпаны красной охрой. В захоронениях найдены сосуды яйцевидной формы с острым дном.

Насыпи двух курганов (№ 6 и 7) северной группы сооружены из камней, сложенных в один слой. По окружности объектов находились крупные камни, которые не образовывали замкнутую конструкцию. Умершие были помещены в грунтовые могилы на спине с подогнутыми ногами, головой на В и обсыпаны красной охрой. В одном захоронении найден сосуд баночной формы. Третий курган (№ 8) в отличие от двух предыдущих сооружен из речных валунов и галек, которые были сложены в два-три слоя; погребения в нем не было.

Общими для курганов этих двух групп являются такие характеристики, как округлая форма надмогильной конструкции, использование камня при возведении объектов, положение погребенного на спине с согнутыми ногами, применение охры. Различий между объектами двух групп намного больше: надмогильные конструкции объектов южной группы сложены из рваных камней в несколько слоев, имеются крепи-ды из крупных камней по окружности, а северной – из камней, преимущественно окатанных, сложенных в один слой, крепиды не выявлены; погребенные в могилах южной группы ориентированы на З, северной – на В; в объектах южной группы представлены сосуды яйцевидные с острым дном, а северной – плоскодонная банка; в формовочной массе первых выявлены шамот и органика, а второй – специально введенные примеси не зафиксированы, использовано низкопластичное сырье.

Положение, ориентация, окраска охрой погребенных, яйцевидные остродонные сосуды, как в кург. № 4, 5, 9 южной группы, характерны для памятников афанасьевской культуры [Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014]. Рассматриваемые надмогильные конструкции относятся, по-видимому, к группе оград из мелких и средних камней, уложенных плашмя в несколько слоев (ограды-стенки или кольца), которые занимают второе по численности место среди афанасьевских сооружений в Горном Алтае [Там же, с. 315]. Крепи-ды также имеют аналоги [Абдулганеев, Ларин, 1994; Ларин, 2005]. Для афанасьевской культуры не характерно наличие в западной части крепиды в кург. № 5 проема. Возможно, он был сделан специально, это вход в сакральное пространство. По мнению исследователей, такая конструкция афанасьевского кургана может соотноситься с представлениями о мироздании [Кузьмин, 1992, с. 127].

Сосуды из кург. № 4 и 5 также относятся к афанасьевской культуре. Своеобразие изделия из кург. № 5 в том, что оно украшено инструментом с необычно длинными зубцами, оттиски которого составляют вертикальные ряды. Для афанасьевской культуры характерны орнаментиры с мелкими зубцами, отпечатки которых составляют горизонтальные ряды; вертикальные и диагональные ряды встречаются очень редко [Степанова, 2010а, б, 2012б]. Сосуды без орнамента, но со следами заглаживания, как из кург. № 4, известны в погребальных и поселенческих афанасьевских комплексах [Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014, рис. 4, 4 ; 37, 1 ; 52, 11 ; 53, 14 ; и др.].

Важно отметить, что признаки, присущие курганам (№ 6–8) северной группы (надмогильные сооружения округлой формы в виде колец из камней, уложенных плашмя; положение умерших в грунтовых могилах на спине с согнутыми в коленях ногами, головой на В, окраска умерших охрой, захоронение двух человек в одной могиле, отсутствие инвентаря или наличие со судов баночной формы), типичны для захоронений куротинского типа (могильники Курота-2, Бойтыгем-1, Берсюкта-1, Бике-1, Элекма-нар) [Кубарев, Черемисин, Слюсаренко, 2001; Степанова, 2012а; Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014, с. 325–327, рис. 59–69, 198]. Примечательно, что сосуды баночной формы в Горном Алтае известны в погребениях улитинского типа, в лесостепном Алтае – елу-нинской культуры, на сопредельных с Горным Алтаем территориях – в захоронениях эпохи бронзы [Кирюшин, 2002; и др.]. Однако с такими сосудами нет ни одного погребения афанасьевской культуры. Сооружения с надмогильными конструкциями без захоронений, как в кургане № 8, известны среди памятников куротинского и покровского типов, например, на могильниках Элекманар, Покровка-4, Щучий Лог-1 [Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014, рис. 69, 5, 6; Шульга, 2006; 2010]. Однако нельзя не отметить, что на покровских объектах представлены сосуды другого типа: плоскодонные горшки, курильницы; банок нет.

Время появления погребений куротинского типа определено с учетом относительных аналогий и радиоуглеродной даты 4 275 ± 85 л.н. (СОАН-7862) [Соенов, Трифанова, 2010, с. 176]. Калибровка даты, выполненная в программе OxCal 4.3 с использованием калибровочной кривой Int Cal13, устанавливает время смерти человека с вероятностью 95,4 % в период 3 265–2 581 гг. до н.э. Датировать памятники куро-тинского типа серединой III тыс. до н.э. и считать их синхронными некоторым памятникам афанасьевской культуры позволяют такие находки, как нож из Элек-манара, о стродонные сосуды специфической формы из нескольких куротинских погребений, а также плоскодонные со суды с явными признаками заимствования традиций изготовления плоскодонной посуды из афанасьевских объектов (Нижний Тюме-чин-1, Кара-Коба-1) [Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014, рис. 69, 6 ; Степанова, 2012а, рис. 3]. Влияние на афанасьевскую культуру населения с другими традициями нашло отражение в погребальном обряде, например, в ориентации умерших на СВ и ВСВ (Ка-ра-Коба-1, огр. 8, Первый Межелик-1, огр. 4 и др.) [Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014, с. 10–12, 17, 53, 328, рис. 19, 5 ].

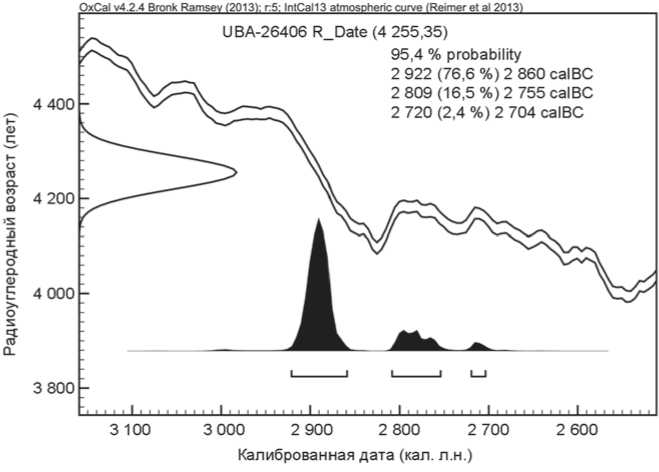

Время создания афанасьевских объектов на могильнике Инской Дол устанавливается по дате, полученной по костям человека из погребения в кург. № 9, – 4 255 ± 35 л.н. (UBA-26406)* (рис. 17). Калибровка

Рис. 17. Калиброванная дата и радиокарбоновый возраст кург. № 9.

даты произведена А.В. Поляковым в программе OхCal 4.2.4 с использованием калибровочной кривой Int Cal13. Было установлено, что время смерти человека с вероятностью 95,4 % укладывается в период от 2 922 до 2 704 г. до н.э. Это соответствует хронологическому определению афанасьевской культуры, основанному на 14С-датах, большая часть которых включает вышеуказанный интервал [Поляков, 2010].

Заключение

Для предгорной зоны Алтая получены оригинальные материалы афанасьевской культуры и куротинского типа. На могильнике Инской Дол удалось выявить отличия погребений куротинского типа от захоронений афанасьевской культуры. Доказано, что у группы населения, которой принадлежат погребения куротинско-го типа, были отдельные кладбища. Исследованиями на могильнике Инской Дол установлено, что различия в погребальном обряде и материальной культуре двух групп населения не случайны, а связаны с тем, что в эпоху ранней бронзы здесь проживали две группы населения с разными культурными традициями.

На основании проведенных исследований афанасьевских курганов в предгорной зоне Алтая были расширены границы ареала памятников этой культуры и сделан вывод о том, что низкогорья Западного Алтая населяли афанасьевские племена. Появление группы афанасьевских погребений на могильнике Ин-ской Дол, согласно радиоуглеродной дате, относится к XXIX–XXVII вв. до н.э., соответствует основной серии дат афанасьевской культуры [Поляков, 2010].

Таким образом, уточняются хронологические рамки культуры и расширяется база данных радиоуглеродных дат афанасьевской культуры Алтая. Дальнейшие исследования на могильнике Инской Дол перспективны для изучения эпохи ранней бронзы Алтая.

Список литературы Инской дол - памятник эпохи ранней бронзы в Западном Алтае

- Абдулганеев М. Т., Ларин О.В. Афанасьевские памятники Бойтыгема//Археология Горного Алтая. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1994. -С. 24-36.

- Вадецкая Э.Б., Поляков А.В., Степанова Н.Ф. Свод памятников aфанасьевской культуры. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. -380 с.

- Дашковский П.К. Курганы енисейских кыргызов на могильнике Чинета II (Алтай)//Археология, этнография и антропология Евразии. -2014. -№ 2. -С. 82-89.

- Дашковский П.К., Гончарова Н.С., Мейкшан И.А. Продолжение исследования курганов на могильнике Инской Дол//Полевые исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье и на Алтае 2014 г.: археология, этнография, устная история. -Барнаул: Алт. гос. пед. ун-т, 2015. -Вып. 10. -С. 40-44.

- Дашковский П.К., Мейкшан И.А. Исследование курганов скифского времени на могильнике Чинета-II и Инской дол//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. -Вып. XX. -С. 94-100.