Институциональное обеспечение развития региональной инфраструктуры

Автор: Шарифьянов Тимур Фаудатович

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 1 (57), 2019 года.

Бесплатный доступ

Объектом статьи выступает социальная инфраструктура региона. Автор рассматривает развитие региональной социальной инфраструктуры за счет подключения механизмов смешанной экономики - государственно-частного партнерства (ГЧП) и предлагает оригинальный вариант ГЧП наиболее подходящий для инфраструктуры сетевого сектора. В статье определена часть регионального пространства, где инфраструктурные дефициты можно устранить за счет активизации смешанного института развития. Статья содержит оценку эффекта от применения смешанного института для регионов РФ. А так же содержит описание взаимодействия государственного и частного партнеров на инфраструктурном, организационном и сервисном уровнях.

Региональная инфраструктура, сельско-городское неравенство, смешанная экономика, государственно-частное партнерство

Короткий адрес: https://sciup.org/143167146

IDR: 143167146

Текст научной статьи Институциональное обеспечение развития региональной инфраструктуры

Сценарии развития Российского пространства, в том числе оптимистичный, предполагают сжатие экономического и обитаемого пространств, деградацию систем расселения Забайкалья и Дальнего Востока, инфраструктурную деградацию и депопуляцию периферийных территорий в перспективе 2030-2050 гг. [1]. Такие перспективы с учетом отсутствия институциональных условий переселения домохозяйств (высокий уровень доходов населения, ликвидация института регистрации, развитие рынка жилья, гибкая система жилищного кредитования) означают увеличение объема неэффективных бюджетных расходов на поддержание социальной инфраструктуры на периферии регионов и усиление территориального социального неравенства — вымирание и маргинализация сельских периферий и старых монопрофильных городов с последующей сменой их функции.

Для нейтрализации негативного влияния центростремительных сил, в контексте модернизации и развития регионов, необходимо формировать условия для распространения инноваций в пространстве [2] от «центров» к «перифериям» в соответствии с центр – периферийной моделью Дж. Фридмана [3, 4, 5] и принципом концентрации экономической деятельности. В России же диффузия инноваций от центра к периферии региона значительно затруднена по причине дефицита инфраструктуры. Инфраструктура, соединяющая центр с периферией преимущественно состоит из линейных объектов сетевой инфраструктуры как традиционной инфраструктуры, так и информационной: автомобильные и железные дороги, линии электропередач, газопроводы, каналы передачи данных.

Проблема значительного несоответствия пространств страны и форм его современного инфраструктурного, технико-технологического обустройства (коммуникационный или «сетевой» разрыв) рассматривается как один из вызовов пространственному развитию России [6]. Однако для преодоления указанной проблемы, проектом Концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации, предусмотрено решение задачи инвентаризации всех имеющихся отрезков «последней мили» (линейных транспортных и телекоммуникационных инфраструктурных элементов – отрезков автодорог, мостов, физической среды передачи данных), что бы именно на их формировании были целенаправленно сосредоточены бюджетные ресурсы государства. Такая постановка задачи, в духе «политики больших проектов», наводит на предположение о централизованном административном планировании региональной инфраструктуры без учета реальной обстановки на местах и задействования рыночных механизмов развития инфраструктуры. Хотя конечно же не вызывает сомнения необходимость сокращения экономических расстояний путем развития логистической инфраструктуры доставки товаров и информации до периферийных территорий регионов, повышение мобильности населения при поддержке бюджетных средств.

С точки зрения регионального подхода развитая, внутренняя инфраструктура становится важным конкурентным преимуществом территории, фактором привлечения инвестиций в ее экономику, обеспечивая доступ различным субъектам рынка к экономическим благам и информации и включает как традиционную инфраструктуру [7] так и информационную [8].

Вектор «центр» — «периферия» на ландшафте региональной инфраструктуры

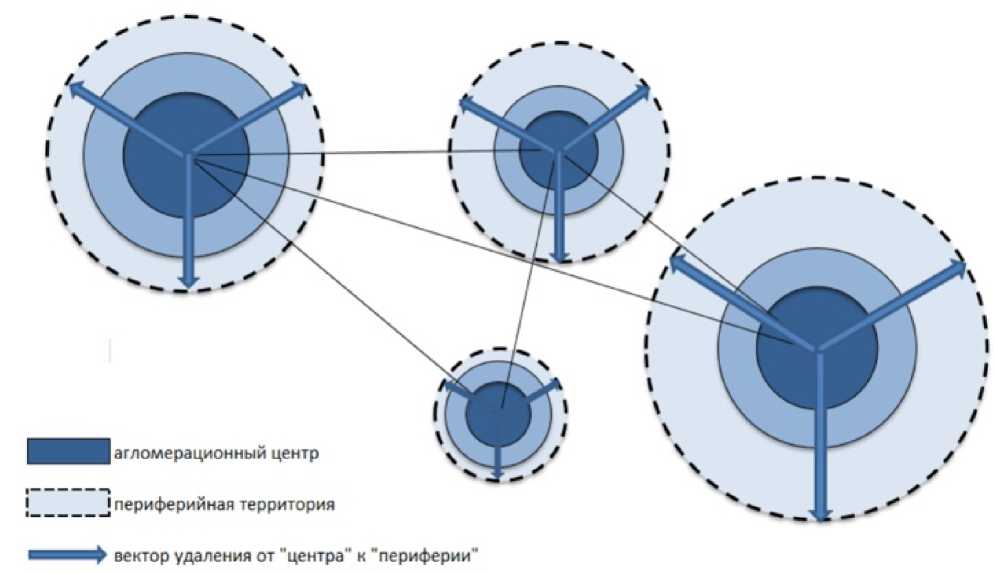

Для уточнения пространственного расположения инфраструктуры, соединяющей «центр» региона и его «периферийных территорий» воспользуемся концепцией опорного каркаса территории Г.М. Лаппо [9]. На рисунке 1 указаны векторы удаления от центра к периферии.

Рисунок 1. Инфраструктура в цетро-периферийной модели

Рассматривая инфраструктуру как систему распростарнения инноваций от центра к периферии, следует исходить из ее основной экономической сетевой характеристики — превышением предельных издержек над средними издержками по мере удаления от основного каркаса расселения на периферийные территории региона (вдоль вектора удаления см. рисунок 1). Сетевой сектор инфраструктуры: автодороги, линии электропередач, каналы передачи данных и т.п. концентрируют на себе транзакционные издержки по передаче экономических и социальных инноваций от основного каркаса расселения к периферийным территориям региона.

Природа инфраструктурных дефицитов по направлению вектора «центр» — «периферия»

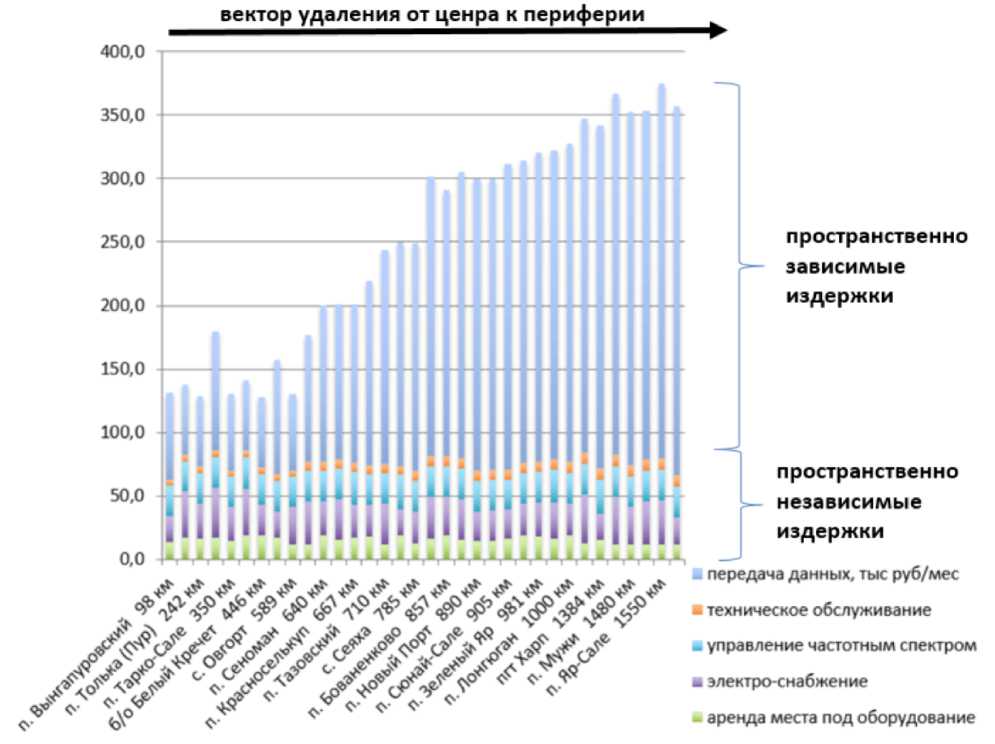

На примере издержек на цифровую (телекоммуникационную) инфраструктуру по мере удаления от «центра» (основного каркаса расселения) региона к периферийным территориям, очевидно (см. рисунок 2) существенное увеличение предельных издержек над средними издержками. В то же время в структуре издержек на телекоммуникационную инфраструктуру, часть издержек не зависят от территориального фактора. В целях более наглядного изображения, совокупность векторов удаления рисунка 1, заменим одним вектором удаления «центр» — «периферия» на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика текущих издержек на инфраструктуру вдоль вектора «центр» — «периферия»

Одновременно с ростом издержек по направлению вектора «центр» — «периферия», снижается выручка, что в совокупности снижает период возврата инфраструктурных инвестиций, который в том числе зависит от людности населенного пункта (формула 1):

CAPEX

Pbp ChRV + PS-P- ARPU ■ MSh - ОРЕХ где Pbp – период возврата инвестиций [мес], CAPEX – капитальные затраты на инфраструктуру [руб], ChRV – сокращение денежного оттока [руб/мес], PS – численность населения на тер. н.п. (людность) [чел], P – проникновение (соотношение количества пользователей к численности населения), MSh– доля рынка, ARPU – средняя выручка от пользователя [руб/мес/чел], OPEX – текущие издержки на обслуживание инфраструктуры [руб/мес/чел].

Из рисунка 2 и формулы 1 следует, что вдоль движения по вектору удаления от центра к периферии и снижения людности населенных пунктов, нарастает структурный (объективный) барьер, который и обуславливает инфраструктурные дефициты в пространстве региона.

Механизмы развития инфраструктуры в пространстве региона

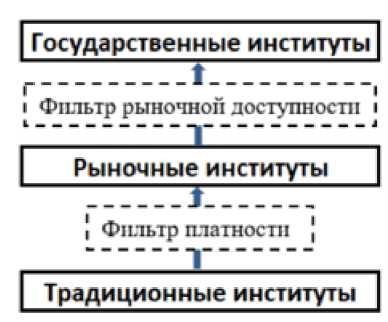

Рост потребностей населения приводит к усложнению социальной инфраструктуры. Традиционные институты не позволяют удовлетворить современные инфраструктурные потребности и соответственно домохозяйство или индивидуальный пользователь обращается к рыночному обмену, сталкиваясь с фильтром платности. Если же рыночный механизм не способен удовлетворить инфраструктурные потребности, т.е. рыночных сил не достаточно для создания инфраструктуры, то государство, преодолевая фильтр рыночной доступности и руководствуясь социальной значимостью, способствует удовлетворению инфраструктурных потребностей (рисунок 3) [10]. С положительным влиянием государственного вмешательства согласны и эксперты [11] и сторонники идей социально–рыночной экономики [12, 13].

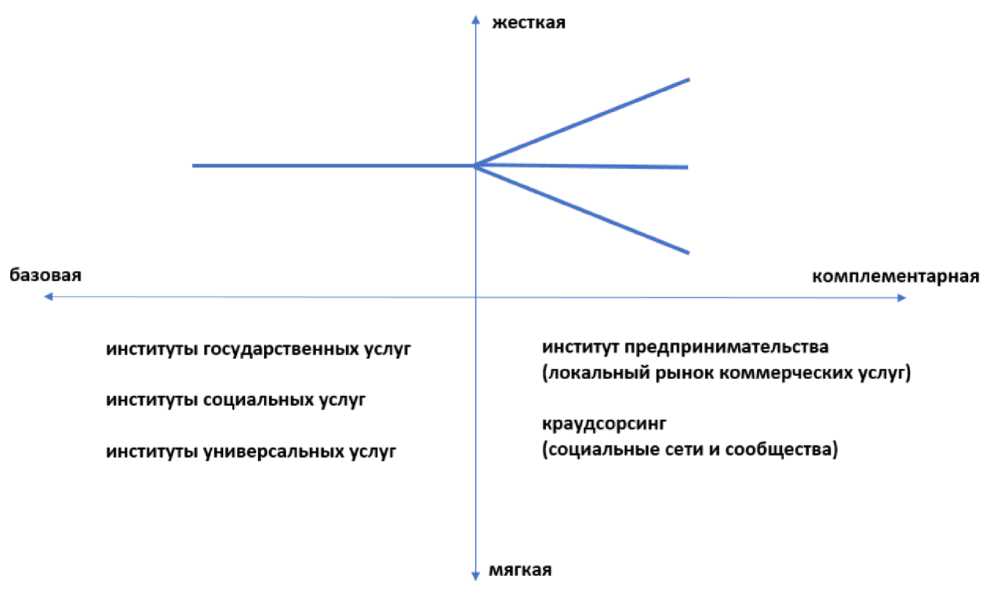

Рисунок 3. Институциональные механизмы развития социальной инфраструктуры

Роль государства может быть различной – от институционального регулирования механизмов взаимодействия агентов до полных обязательств по предоставлению объектов инфраструктуры или же продуктов и услуг конечного потребления. Выбор в пользу того или иного механизма организации удовлетворения потребностей обусловлен экономией на трансакционных издержках.

Традиционными формами государственного вмешательства, направленного на развитие инфраструктуры считаются субсидирование, управление структурой рынка, и управление собственностью .

Субсидирование разницы между предельными издержками и средними издержками, а также ценовая дискриминация (например, оптовая торговля природным газом в Германии) – наиболее ранние инструменты развитии инфраструктуры, использующие в качестве основы силу спроса.

Управление структурой рынка позволяет за счет регулирования количества участников рынка, обеспечить экономическую эффективность для единственного участника рынка (естественные монополии) либо стимулировать конкуренцию ограниченного или неограниченного числа участников рынка, если такая конкуренция способствует росту производительности труда и снижению издержек на совокупную инфаструктуру.

Управление собственностью и институциональная среда проявляется в виде процессов национализации-приватизации либо государственно-частном партнерстве (ГЧП). Государственный контроль естественных монополий через владение, позволяет управлять инфляцией, поддерживать электорат, повышать конкурентоспособность важных предприятий. С другой стороны, административное снижение цен ниже себестоимости с учетом инвестиций и стоимости капитала, приводит к падению темпов развития инфраструктуры и снижению качества. Чем больше государственные активы начинают испытывать потребность в субсидировании, тем быстрее перезапускается цикл национализация-приватизация до тех пор пока не будет сформирована цена мотивирующая развитие инфраструктуры.

Наряду с управлением собственностью, на развитие региональной инфраструктуры частными инвесторами, оказывает влияние регуляторная среда. Частные инвесторы осознают инвестиционные риски развития инфраструктуры, которые связаны с возможным уменьшением регулятором цен под давлением потребителей. Даже в странах с сильными правовыми режимами (США), встречаются инциденты, когда действия коммунальных регуляторов подрывают оказание услуг.

Теоретической основой ГЧП является теория смешанной экономики и теория общественного сектора экономики. В контексте теории общественного сектора ГЧП призвано решать задачи экономического развития, совершенствования производственнои инфраструтуры, ликвидации и смягчения провалов рынка. Заинтересованность государства в ГЧП связана с сокращением бремени инвестиционных расходов и отказ от неэффективных форм ведения хозяиства.

Институциональное обеспечение развития инфраструктуры в пространстве региона

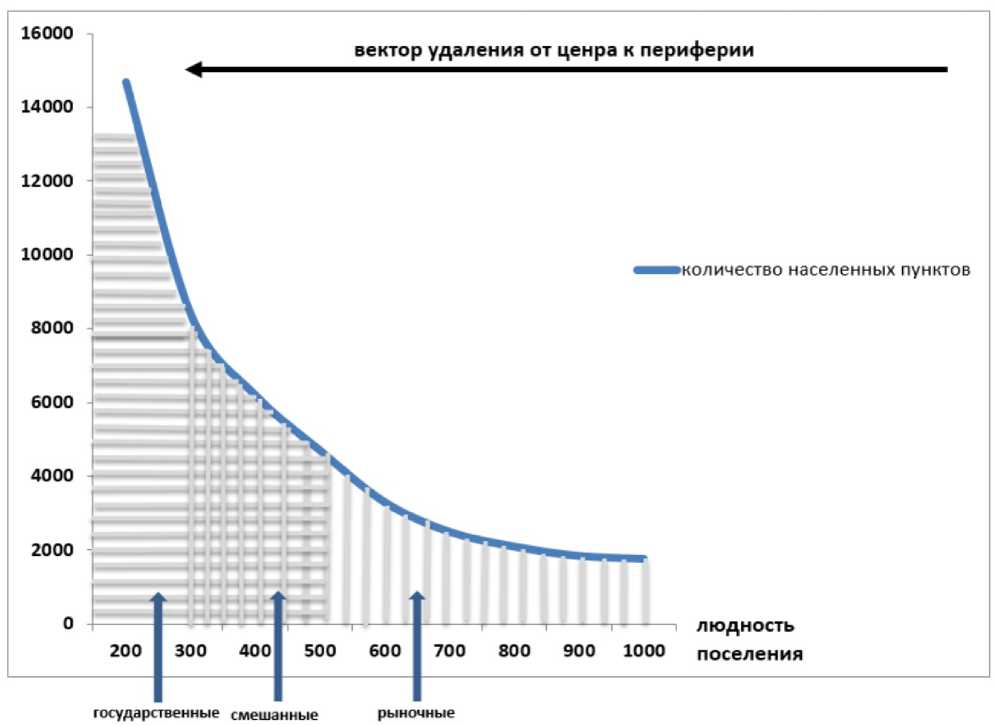

С целью определения территориальных сегментов региональной инфраструктуры, заслуживающую государственную поддержку, построим распределение малых населенных пунктов по людности на основе статистических данных [14, 15] и рассмотрим варианты институционального обеспечения развития региональной инфраструктуры на примере цифровой инфраструктуры передачи данных, как одного из видов инфраструктуры сетевого сектора.

Оценка, произведенная на основе формулы 1 [16] и программы устранения цифрового неравенства в РФ, свидетельствует о том, что по состоянию на 2016 год 10,1 млн человек в РФ проживает на территории, которая не представляет интереса для инвестора цифровой инфраструктуры. Ориентировочно, начиная с людности н.п. в 500 человек, рыночных сил недостаточно для формирования инфраструктуры.

Согласно нашей гипотезе, задействование смешанных институтов, например, государственно-частного партнерства, представляется возможным распределить финансовую нагрузку между государственными и смешанными институтами для части инфраструктуры, которая в настоящее время формируется исключительно государственными институтами (см. рисунок 4).

институты институты институты

Рисунок 4. Институциональное обеспечение развития инфраструктуры по мере удаления от «центра» к «периферии» региона

Структуризация инфраструктуры, формируемой смешанными институтами

Для выделения в региональной инфраструктуре, формируемой на основе государственно-частного партнерства, элементов финансируемых той или иной стороной отношений, объединим в типологическую линию следующие классификационные признаки (исключая из рассмотрения деления инфраструктуры на инфраструктуру экономики и социальную инфраструктуру [17], институциональную и персональную [18] и еще ряд классификационных признаков ).

А) Выделение базовой и комплементарной инфраструктуры [19]. Комплементарная инфраструктура, носит дополняющий характер, обеспечивает персонифицированную доступность базовой инфраструктуры для большего числа экономических субъектов непосредственно на местах проживания и производственной деятельности. В рамках этого же признака будем рассматривать универсальную инфраструктуру, целевую инфраструктуру и инфраструктуру особых потребительских групп (лиц с ограниченными возможностями, коренных малочисленных народов севера и т.п.).

Б) Выделение «жесткой» и «мягкой инфраструктуры» [20]. Первая представляет собой совокупность зданий, оборудований, сооружений, т.е. материальную основу для осуществления экономической и социальной деятельности. Вторая — совокупность нефинансовых, организационно-управленческих ресурсов, связанных с предоставлением услуг и является нематериальной основой, трудно определяемой и измеряемой, часто описываемой субъективными характеристиками.

В условиях недостаточности рыночных сил для формирования инфраструктуры из-за превышения предельных издержек над средними издержками по мере удаления от карскаса расселения к периферии региона, рыночная структура должна обладать следующими свойствами:

-

А) рациональное сочетание государственных инвестиций в базовую инфраструктуру и частных инвестиций в комплементарную инфраструктуру, разграниченных в точке оптимума [21];

Б) сохранение конкуренции на локальных территориальных рынках конечного потребления комплементарной инфраструктуры т.е. наличие выбора у потребителя. На части локальных рынков комплементарной инфраструктуры в результате конкурентной борьбы, останется только один конкурент. Такие ситуации встречаются в 32 ареалах в отношении электроснабжения и 49 в отношении водоснабжения [22];

-

В) конкуренции за рынок одновременно с монополизацией базового сегмента инфраструктуры [23].

Дополним ранее предложенную гипотезу, положением о том, что формированию государственным партнером, подлежит базовая инфраструктура, которая представляет собой универсальные и достаточные для нейтрализации транзакционных издержек, «жесткие» и «мягкие» инфраструктурные элементы, и последовательно формируемые на их основе, частным партнером, комплементарные «жесткие» и «мягкие» инфраструктурные элементы не содержащие пространственно-зависимых издержек (рисунок 5).

Рисунок. 5. Структуризация инфраструктуры, формируемой смешанными институтами

Последовательная схема взаимодействия (рисунок 5) выравнивает затратную базу между «центром» и «периферией региона» и активизирует рыночные силы на периферийных населенных пунктах в границах зоны эффективности действия смешанных институтов (рисунок 4).

Мягкая базовая инфраструктура включает институты общего экономического интереса – социально значимые услуги ЖКХ, социального транспорта, универсальные услуги связи, прочие государственные услуги. Мягкая комплементарная инфраструктура – коммерческие сервисы и проекты, формируемые локальными рынками или социальными сообществами.

С точки зрения системных характеристик, предложенная последовательная базовокомплементарная схема, обладает следующими характеристиками: комплементарность (взаимная зависимость), потребительский характер, географическая определенность, персонификация потребления.

Еще одной предпосылкой для выделения в базовую инфраструктуру непрерывного сегмента, концентрирующего территориально-зависимые издержки, является конвергенция сетевой инфраструктуры и сокращение издержек при одновременном строительстве линейных объектов различных видов сетевой инфраструктуры: автомобильные и железные дороги, линии электропередач, каналы передачи данных (линии связи), нефте- и газопроводы, линии химической защиты значительно менее затратны в случае их комплексного планирования, проектирования и строительства. В качестве примера комплексного базового инфраструктурного элемента можно привести мост через керченский пролив, который кроме автомобильного и железнодорожного сообщения, содержит базовую инфраструктуру энергораспределительной системы, водосзнабжения, каналов передачи данных и т.п.

Оценка эффективности базово-комплементарной структуризации инфраструктуры, формируемой смешанными институтами на примере цифровой инфраструктуры региона

Рассмотрим переход к механизму последовательного базово-комплементарного формирования инфраструктуры на основе смешанных институтов в отношении цифровой инфраструктуры региона.

Действующая в РФ программа устранения цифрового неравенства реализуется путем государственного финансирования как базовой (каналы передачи данных до населенных пунктов) так и комплементарной (точки коллективного доступа WiFi и таксофоны) инфраструктуры в населенных пунктах с людностью 250-500 человек.

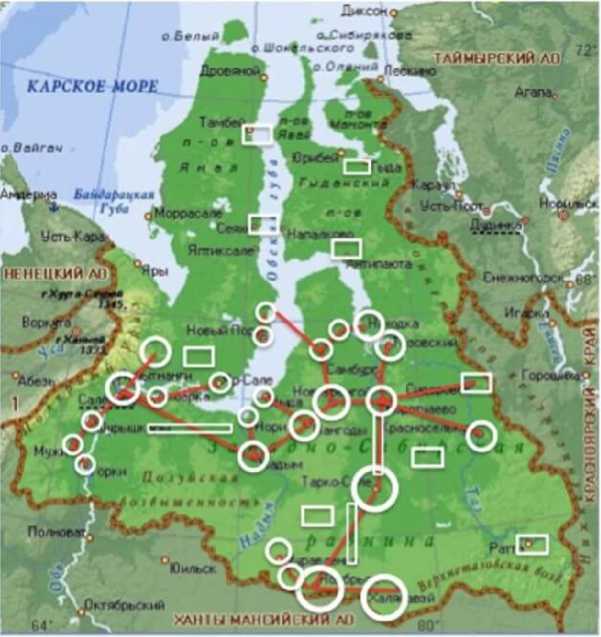

В соответствии с базово-комплементарной структуризацией, распределим формирование инфраструктурных элементов следующим образом: каналы передачи данных (издержки подверженные территориальному фактору и поляризирующие затратную базу «центра» и «периферии») формируются за счет средств государственного фонда, а для формирования распределительной инфраструктуры передачи данных до домохозяйств и конечных индивидуальных пользователей, привлекаются частные инвестиции. На примере ЯНАО, такое распределение можно изобразить в виде рисунка 6.

Применительно к цифровой инфраструктуре следует отметить, что базовая инфраструктура должна быть технологически регулируемой и достаточной конвергентной для поддержки любых технологий, применяемых частным инвестором на комплементарном фрагменте инфраструктуры, а вот комплементарный фрагмент должен быть технологически нейтральным для того, что бы во-первых привлечь максимально возможное количество частных партнеров и во-вторых обеспечить эффект разнообразия, характерных для городских агломераций.

Технологическая нейтрализация комплементарного сегмента цифровой инфраструктуры, позволяет применять на малонеселенных территориях более эффективные, по сравнению с WiFi и стационарными таксофонами, технологии — GSM 900, LTE 450 и др.

Жесткая базовая инфраструктура (каналы передачи данных)

Жесткая комплементарная инфраструктура

Рисунок 6. Структурирование цифровой инфраструктуры региона на базовую и комплементарную (на примере ЯНАО)

Проанализируем расстояния от населенных пунктов, включенных Минкомсвязи в реформу универсальных услуг связи, до ближайших более крупных населенных пунктов, где рыночных сил достаточно для создания объектов GSM 900 и LTE 450. Получим перечень населенных пунктов, попадающих в зону покрытия технологий большого радиуса действия (Приложение А), образованных инвестиционно привлекательными для частных инвесторов объектами связи (таблица 1).

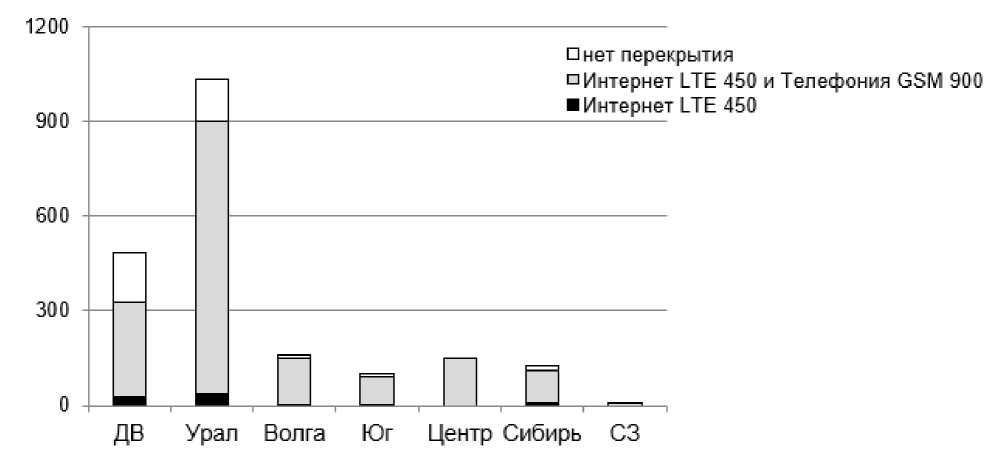

Таблица 1 — Оценка эффекта технологической нейтральности за счет применения технологий GSM 900 и LTE 450 (количество н.п.)

(Составлено автором на основе статистического анализа по исходным данным

Tele2 Россия)

Технологическая нейтральность позволяет сократить средства фонда универсальных услуг связи (УУС) в тех населенных пунктах, где предоставление базовой инфраструктуры частному партнеру мотивирует последнего построить комплементарный сегмент инфраструктуры. Государственный партнер ограничивается строительством базового сегмента и отказывается от бремени государственного финансирования комплементарной инфраструктуры в виде точек WiFi и таксофонов.

В выборке из 2 061 населенного пункта (генеральная совокупность 13 803 точки доступа WiFi программы устранения информационного неравенства) получаем 1 663 населенных пунктов, территория которых перекрывается и сетью GSM 900 для передачи голоса, и потенциальной сетью LTE 450 для скоростной передачи данных. Отказ от строительства 1 663 точек доступа WiFi, каждая из которых без учета капиталовложений на магистральную (межтерриториальную) сеть составляет 529 тыс. руб. без учета НДС, обеспечивает экономию средств фонда УУС в размере 879,7 млн руб.

Экстраполяция количества населенных пунктов, попадающих в зону охвата цифровой инфраструктуры большого радиуса действия, на генеральную совокупность позволяет предположить, что в зону охвата попадает 10 957 населенных пунктов, что соответствует экономии капиталовложений в результате отказа от строительства на их территории точек WiFi до 5,79 млрд руб. без учета НДС.

Проведенная частная оценка демонстрирует потенциал по снижению инвестиционной нагрузки на государственный бюджет за счет технологической нейтрализации цифровой инфраструктуры (рисунок 7).

Рисунок 7 — Количество населенных пунктов программы сокращения информационного неравенства, попадающих в зону действующих или потенциальной цифровой инфраструктуры

(составлен автором)

Эффект, возникающий в результате технологической нейтрализации это лишь одно из следствий базово-комплементарной модели и возникнуть он может только в случае, когда частный инвестор в комплементарную инфраструктуру мотивирован на партнерство. Для мотивации частного инвестора в комплементарную инфраструктуру, необходимо не только уровнять затратную базу на периферии региона и в центре, но и снизить взаимные риски – согласовать экономические интересы партнеров и потребителей так, что бы ресурсы субсидируемой базовой инфраструктуры были направлены на удовлетворение потребностей домохозяйств и индивидуальных пользователей в универсальном доступе к цифровой инфраструктуре, государственный партнер снизил издержки, ограничиваясь формированием только базовой инфрастурктуры, а частный партнер открыл для себя новые локальные рынки сохраняя требуемый уровень рентабельности инвестиций.

Формирование региональной инфраструктуры смешанными институтами и системы распределения затрат и выручки

К региональной инфраструктуре, где наблюдается увеличение предельных затрат над средними, что соответствует принципу предельного роста (пространственной трансформации экономики) вдоль вектора «центр» — «периферия», можно отнести автодороги, инфраструктура транспортных услуг и т.п. таблица 2.

Таблица 2 – Состав региональной инфраструктуры

|

Базовая Комплементарная инфраструктура инфраструктура |

|

|

Автодорожная сеть |

автодороги общего примыкающие автодороги, пользования до н.п. автомобильные мосты высокого качества или короткого сообщения |

|

Универсальные услуги связи |

каналы передачи данных распределительные сети передачи до н.п. и др. локалитетов данных до домохозяйств |

|

Пассажирские перевозки |

межрегиональные, внутримуниципальные пассажирские межмуниципальные перевозки транспортные системы (ж/д и др.) |

|

Энергоснабжение |

распределительные резервные локальные электростанции, электросети фермы хранения электричества, подключающие с дармовые мощности, «умная сеть» охватом всех домохозяйств |

|

Газораспределение |

распределительные сети частные распределительные сети с с охватом всех н.п. охватом всех домохозяйств |

|

Логистические |

традиционные системы курьерские системы доставки, |

|

системы доставки грузов |

доставки грузов до н.п. кооперация с локальными системами доставки и логистики (такси, доставка продуктов питания) |

Примером структуризации инфраструктуры в зоне интересов смешанных институтов на базовую и комплементарную, могут выступать мультимодальные пассажирские перевозки, когда социальная стоимость услуги перевозки, состоящей из железнодорожного сегмента (базовая инфраструктура) и автобусного сообщения от железнодорожной станции до конечного пункта назначения (комплементарная инфраструктура) взымается однократно и распределяется между участниками перевозки. Такая схема с одной стороны, позволяет сократить государственные издержки на общественный транспорт внутримуниципального сообщения и с другой стороны оставить контроль за ценовой доступностью услуг общественного транспорта.

Аналогично, универсальная услуга связи, может формироваться на основе субсидируемой базовой инфраструктуры – каналов передачи данных до удаленных н.п. (см. территориально зависимые издержки на рисунке 5) с привлечением местных операторов услуг проводной или сотовой связи для обеспечения доступа населения к универсальным услугам связи. Государственные инвестиции таким образом расходуются на выравнивание затратной базы между центром и периферией, что позволяет частным инвесторам на локальных рынках создавать фрагменты периферийной социальной инфраструктуры. Такая форма взаимодействия реализована в Австралийском проекте строительства сети скоростного доступа в Интернет.

Подобным образом, привлекаются частные инвестиции в развитие периферийных локальных систем газоснабжения в Германии, платных автомобильных дорог в США и т.п.

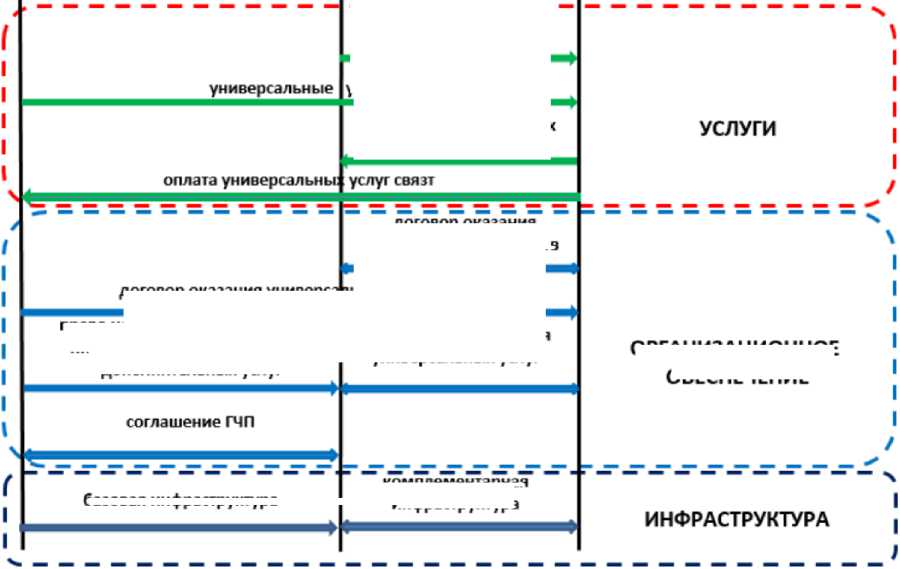

Наиболее популярной схемой финансирования проектов на основе ГЧП (средняя часть рисунка 8) является возмещение затрат частного партнера на основе оплаты государственным партнером доступности инфраструктуры или же поступление частному партнеру выручки от конечных потребителей инфраструктуры [24].

Компенсация убытков: государственные субсидии

1. Оплата доступности инфраструктуры (государственные субсидии)

2. Платежи пользователей

^^■государственные издержки издержки частного инвестора

Рисунок 8. Способы финансирования развития региональной инфраструктуры

Система взаиморасчетов для последовательной базово-комплементарной цепочки построения инфраструктуры может быть более сложной – гибридной т.е. содержать распределение как инвестиционной нагрузки между партнерами так и распределение выручки, поступающей от конечных пользователей инфраструктуры.

Рассмотрим вариант системы взаиморасчетов на примере развития цифровой инфраструктуры, когда государственный партнер формирует базовую инфраструктуру – каналы передачи данных до н.п., а частный партнер формирует комплементарную инфраструктуру – распределительные сети передачи данных до пользователей. Государственный и частный партнеры заключают соглашение ГЧП, на основании которого государственный партнер предоставляет доступ частному партнеру к базовой инфраструктуре и предоставляет право использовать базовую инфраструктуру для оказания дополнительных услуг – мобильной связи, цифрового телевидения, междугородной/международной телефонной связи и т.п. по рыночным ценам. Частный партнер принимает на себя обязательства предоставить свою инфраструктуру для оказания универсальных услуг связи – неограниченные телефонные соединения с экстренными службами, доступ на сайты госуслуг на безвозмездной основе и местные телефонные соединения по регулируемой цене.

Распределение издержек на формирование базовой и комплементарной инфраструктуры между государственным и частными партнерами соответственно можно записать в виде формулы (2)

/ = №f6a3 овая' ^^компл

CAPEX

+ОРЕХ ^базовая + Асомпл» (2)

где I – инвестиции в строительство и эксплуатацию инфраструктуры [руб], Inf базовая – базовая инфраструктура присоединения локалитета, характеризуемая протяженностью, Inf компл – комплементарная инфраструктура, харатеризуемая площадь, I базовая – инвестиции в базовую инфраструктуру [руб], I компл – инвестиции в комплементарную инфраструктуру [руб]

Минимальную критическую численность населения, в условиях субсидирования территориально зависимых издержек, с учетом формулы 1, выразим через государственные и частные инвестиции (3):

1 базовая

Р * ARPU * MSh * PbP

*компл

Р * ARPU * MSh * PbP

ПОТРЕБИТЕЛЬ услуги связи

ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР оплата дополнительных видов обслуживания дополнительные виды обслуживания

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР

Рисунок 9. Система взаиморасчетов партнеров и потребителей

договор оказания дополнительных видов

договор оказания универсальных услуг связи

право на использование базовой инфраструктуры для оказания дополнительных услуг

базовая инфраструктура

обязательства оказания универсальных услуг

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

комплементарная инфраструктура

Из формулы (3) следует, что часть выручка от использования потребителем совокупной инфраструктуры, распределяется между государственным и частным инвестором

ARPU = АКРи6„юю + ARPU^,

^базовая ^субсидии ^компл

+ ЛЯР^5(4)

= PS * MSh *Р + PS* MSh * Р где ARPU – среднемесячная выручка от абонента, ARPUбазовая – часть ARPU поступающей государственному партнеру за универсальные услуги связи, ARPUкомпл – часть ARPU, поступающей частному партнеру для компенсации прямых издержек комплементарной инфраструктуры, ARPUVAS – часть ARPU поступающей частному инвестору за создание добавленной стоимости, ISu – объем субсидий, необходимых для строительства и эксплуатации базовой инфраструктуры.

Государственный партнер заинтересован в частном партнере, поскольку последний обеспечивает экономико-технологически эффективное развитие комплементарной инфраструктуры. А частный партнер заинтересован в государственном, поскольку государственный партнер сглаживает затратную базу между центром и периферией, открывая для частного партнера новые инвестиционно-привлекательные локальные рынки.

В мировой практике, такие системы взаимодействия государственного и частного партнеров нашли своем применение, например, при развитии национальной сети передачи данных в Австралии. Государственный партнер строит каналы передачи данных до удаленных н.п. и предоставляет ее ресурсы частным партнерам в объеме пропорциональном количеству клиентов, которые получают доступ в интернет по регулируемой цене, установленной государством. Например, частный партнер присоединяется к базовой инфраструктуре и предоставляет первому клиенту по цене 59 австралийских долларов на скорости 25 Мбит/с. В этом случае он получает ресурсы базовой инфраструктуры в размере 25 Мбит/с, при этом дополнительную стоимость частный партнер создает за счет предоставления объема передачи данных сверх 50 Гбайт/мес и услуги цифрового телевидения. Частный партнер получает дополнительные ресурсы базовой инфраструктуры пропорционально количеству подключенных потребителей. Такая система взаиморасчетов обеспечивает недискриминационный доступ потребителей к инфрастуркутре, защищает инвестора базового сегмента от использования ресурсов базового сегмента только в коммерческих целях в ущерб социальному минимуму.

Заключение

Перспективы сжатия экономического пространства, ставят вопрос о формировании центробежных сил развития региональной инфраструктуры, мобилизации контрурбанизационных сил.

В статье предложена центр-периферийная модель развития инфраструктуры, причем в качестве центра, выступает не региональный центр, а основной каркас расселения, а периферия представлена как территории, удаленные от каркаса. Обобщенный вектор «центр»-«периферия», применяется для изучения закономерности развития инфраструктуры в пространстве региона. В том числе, на основе анализа издержек, определен структурный (объективный) барьер развития инфраструктуры в пространстве региона.

Выявлены и систематизированы виды инфраструктуры (сетевой сектор), которые подчиняются принципу предельного роста и превышению предельных издержек над средними.

Автором рассмотрены институциональные механизмы развития инфраструктуры и определена зона интересов смешанной экономики в пространстве измерений центр-периферия и людности н.п.

На основе анализа различных подходов по типизации инфраструктуры, предложена внутренняя фрагментация инфраструктуры на базовую и комплементарную. На основе анализа целостности инфраструктурных характеристик, предложена конвергенция базовой инфраструктуры и технологическая нейтрализация комплементарной инфраструктуры.

Произведена оценка эффекта от специально предложенной формы ГЧП на основе базово-комплементарной гибридизации в виде экономии издержек на проект устранения цифрового неравенства для различных ФО. Рассмотрен общий случай системы расчетов государственного партнера, частного партнера и потребителя на инфраструктурном, организационном и сервисном уровнях.

Перспективность предложенной гибридной формы ГЧП для инфраструктуры сетевого характера, показана и на примере передового зарубежного опыта.

Предложенная структуризация социальной инфраструктуры региона позволяет, во-первых, более рационально использовать государственное вмешательство в обеспечении доступности инфраструктуры за счет применения бюджетного финансирования только для создания базовой инфраструктуры. Во-вторых, исключение пространственно-зависимых издержек из структуры затрат участников локальных рынков потребления, позволит привлечь частные инвестиции в формирование фрагментов инфраструктуры на периферии региона, стимулировать конкуренцию на периферийных рынках доступа к инфраструктуре и получить таким образом эффект разнообразия свойственный агломерациям, а не периферийным рынкам региона. В результате сокращаются затраты государственных фондов за счет исключения затрат на комплементарную инфраструктуру, например, при финансировании универсальных услуг связи, и улучшаются потребительские свойства социальной инфраструктуры на периферии региона.

neravenstvo, krizis, modernizatsiya]. — Moscow: Independent Institute for Social Policy, 2010. — 160 p.

Список литературы Институциональное обеспечение развития региональной инфраструктуры

- Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. -М.: Независимый институт социальной политики, 2010. -160 с.

- World development Report 2009. Reshaping Economic Geography. World bank, 2009.

- Friedmann J. Regional Development Policy. -Boston, Mass.Inst.Tech. 1966.

- Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном развитии. -М.: Наука, 1991.

- Krugman P.R. Geography and Trade. MIT Press, Cambridge, MA, 1991

- Проект Концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации

- Максимов А.Б. Транспортная инфраструктура регионов.//Известия Иркутской государственной экономической академии. 2007. №1. С. 30-33.

- Кьианг К., Росотто С., Кимура К. Экономические эффекты от распространения широкополосного интернета. Вашингтон, 2009.

- Лаппо Г. М.География городов. -М.: Владос, 1997. -480 с. -20 000 экз. -ISBN 5-691-00047-0. (обл.)

- Popov, E. (2014), "Transaction Estimation of Institutions", Advances in Economics and Business, Vol. 2, No 1, 58-64.

- Зимин А.И. Инвестиции в инфраструктуру: тенденции, проблемы, перспективы.//Ежегодник «Виттевские чтения». 2013. №1. С. 9-18.

- Мюллер-Армак А.Принципы социального рыночного хозяйства//Социальное рыночное хозяйство: концепция, практический опыт и перспективы применения в России/Под ред. Р. М. Нуреева. -М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007

- Эрхард Л. Благосостояние для всех. М., 1991. С. 16.

- Федеральная служба государственной статистики. Российский статистический ежегодник 2015 (Статистический сборник).

- Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm

- Шарифьянов Т.Ф., Гайнанов Д.А. Экономические условия развития региональной телекоммуникационной инфраструктуры//Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2013, №10. Режим доступа:http://www.uecs.ru/regionalnaya-ekonomika/item/2391-2013-10-02-06-30-26. Дата обращения 20.09.2016

- Randall W. Eberts. Public infrastructure and regional economic development. Economic Review. Federal Reserve Bank of Cleveland. 1990. Vol. 26. №1.

- Jochimsen R., Ed. Theorie der Infrastruktur: Grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung. T bingen, J.C.B. Mohr. 1966.

- Sturm J.-E., Jacobs J., Groote P. Productivity Impacts of Infrastructure Investment in the Netherlands 1853-1913. University of Groningen. Research Institute SOM (Systems, Organisations and Management) Research Report 95D3. 1995.

- Иваненко Л.В., Овсянников А.А., Закинчик А.И. Развитие региона. Состав, место и роль региональной инфраструктуры//Вестник СамГАПС. 2007. №8 (12). С. 33-38.

- Canning D. and Pedroni P. The effect of infrastructure on long run economic growth. 2004.//The Manchester School.2008 №76, P. 504-527

- Kariuki M and Schwartz J (2005). Small-scale private service providers of water supply and electricity: A review of incidence, structure, pricing and operating characteristics. Washington, DC, USA: The World Bank.

- Andres LA, Guasch JL, Haven T, et al. (2008). The impact of private sector participation in infrastructure: Lights, shadows, and the road ahead. Washington, DC, USA: The International Bank of Reconstruction and Development/The World Bank.

- Белицкая А.В. Правовые формы государственно-частного партнерства в России и за рубежом//Предпринимательское право. 2009. № 2.