Институт археологии и этнографии СО РАН: основные результаты научной деятельности в области археологии

Автор: Деревянко А.П., Молодин В.И., Шуньков М.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: К 50-летию Сибирского отделения Российской Академии наук

Статья в выпуске: 2 (30), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522588

IDR: 14522588

Текст статьи Институт археологии и этнографии СО РАН: основные результаты научной деятельности в области археологии

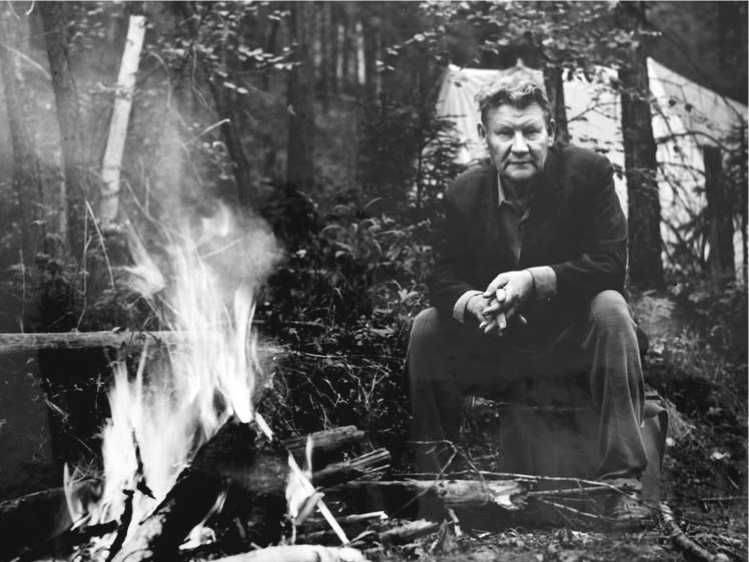

Рис. 1. Академик А.П. Окладников в экспедиции в Забайкалье. Полевой сезон 1977 г.

Р.С. Васильевского, А.П. Деревянко, Е.И. Деревянко, В.Е. Ларичева. Постепенно отдел пополнялся молодыми специалистами, выпускниками гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) и других вузов Сибири. К их числу относятся И.В. Асеев, В.В. Бурилов, С.В. Глинский, А.К. Конопацкий, В.Д. Кубарев, А.И. Мазин, В.Е. Медведев, В.И. Молодин, Ю.С. Худяков и др. Недостаток кадров компенсировался напряженной продолжительной работой в экспедициях.

А.П. Окладников обладал яркими чертами лидера и исключительно высоким научным авторитетом. В нем сочетались страстная увлеченность любимым делом и сила личного обаяния, широчайший научный кругозор и необыкновенная исследовательская интуиция, оригинальность мышления и неординарная манера изложения, острый научный полемизм и мудрая толерантность, безграничная щедрость в распространении научных идей и четко продуманный рационализм в вопросах организации науки.

В круг научных интересов А.П. Окладникова входило изучение практически всех периодов развития человеческого общества - от ранней стадии каменного века до поздних этапов средневековья и нового времени (см.: [Окладников Алексей Павлович, 1981]). Он плодотворно работал над различными фундаментальными проблемами культурно-исторического процесса: первоначального расселения человека и распространения палеолитических традиций на территории Азиат- ского материка, древнейших культурных связей Азии и Америки и определения путей исхода первых американцев, происхождения искусства и развития древнего художественного творчества, этногенеза и ранней истории коренных сибирских и дальневосточных народов, их вхождения в состав Российского государства, становления русской культуры в Сибири и др.

Неотъемлемой частью научной деятельности А.П. Окладникова являлись широкомасштабные полевые исследования. В различных регионах Северной и Центральной Азии им открыты и изучены уникальные пещерные стоянки и первобытные поселения, древние захоронения и наскальные изображения. Многие исследования А.П. Окладникова относятся к выдающимся достижениям российской и мировой археологии. В основе его блестящих открытий лежала интуиция талантливого ученого и богатейший экспедиционный опыт исследователя-полевика. В десятках книг и сотнях статей А.П. Окладниковым представлены оригинальные материалы, полученные им в многочисленных экспедициях на огромной территории от восточного побережья Каспия до северо-западной окраины Америки. География его сибирских экспедиций охватывает бассейны Оби, Ангары и Лены, Алтай, Забайкалье, Якутию, Колыму и острова Северного Ледовитого океана. На Дальнем Востоке полевые работы были развернуты в большинстве районов Приамурья и Приморья, на побережье Охотского моря и Курильских островах.

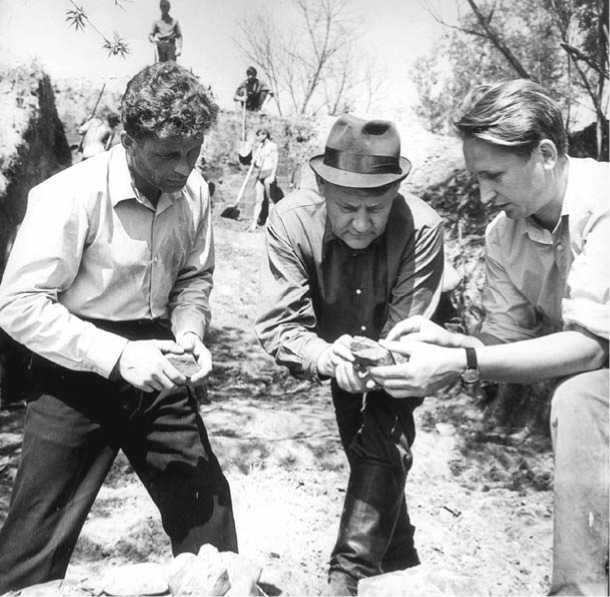

Рис. 2. Академик А.П. Окладников с учениками А.П. Деревянко и Б.С. Сапуновым осматривают раннепалеолитические находки из местонахождения Филимошки на р. Зея.

В западном секторе Центральной Азии он вел археологические изыскания на территории практически всех бывших среднеазиатских республик, многие годы возглавлял комплексную историко-культурную экспедицию в Монголии, руководил первыми в истории отечественной археологии совместными российско-американскими исследованиями на Аляске и Алеутских островах, а также на Кубе.

Благодаря энтузиазму и самоотверженной работе сотрудников института и их лидера, уже в 1970– 1980-е гг. были достигнуты серьезные успехи в изучении древней и средневековой истории Северной, Центральной и Восточной Азии. Важным достижением было издание первого, “археологического”, тома пятитомной “Истории Сибири” [1968], удостоенной в 1973 г. Государственной премии СССР. За эти годы сотрудники института ликвидировали ряд белых пятен на археологической карте Сибири и Дальнего Востока. Так, для территории Приамурья и Приморья реконструированы историко-культурные процессы в начале голоцена, разработаны их периодизация и хронология ([Деревянко А.П., 1970], эта работа в 1972 г. удостоена премии Ленинского комсомола), а также в эпохи железа [Деревянко А.П., 1973, 1976] и средневековья [Деревянко Е.И., 1975; Медведев, 1977]. Закрыты существенные лакуны в историческом прошлом крайнего северо-востока Азии

[Васильевский, 1971] и Сахалина [Васильевский, Голубев, 1976], Прибайкалья и Забайкалья [Асеев, 1980; Конопацкий, 1982]. Разработана хроностратиграфия для ранее почти не известной в историческом плане лесостепной части Обь-Иртышского междуречья – Барабинской лесостепи [Молодин, 1977, 1985; Молодин, Соболев, Соловьев, 1990; Полосьмак, 1987; Елагин, Молодин, 1991; Бараба…, 1988]. На юге Горного Алтая открыт и исследован комплекс погребальных памятников пазырыкской культуры, содержавших уникальные высокохудожественные предметы из органических материалов [Кубарев В.Д., 1987]. Серьезные результаты достигнуты в области изучения древнего вооружения, во многом основополагающей для реконструкций социальной организации общества и решения вопросов хронологии [Худяков, 1986; Деревянко Е.И., 1987; Соловьев, 1987]. Сформировавшиеся в институте специалисты по этой тематике занимают ведущие позиции в отечественном оружеведении.

Особое внимание А.П. Окладников уделял изучению каменного века, прежде всего проблемам древнейшей археологии (cм.: [Окладников, 2003]). Для исследования начальных этапов освоения человеком Азии и развития здесь палеолитической культуры наиболее значимыми он считал обоснование критериев разделения первобытной ойкумены в эпоху раннего палеолита на западную и восточную культурные зоны, поиск истоков среднепалеолитических традиций и определение границ их распространения в восточном направлении, выяснение характера культурно-типологической дифференциации и трансформации сибирских верхнепалеолитических индустрий, выявление путей и темпов проникновения человека на Американский континент с северо-востока Азии.

Другим научным направлением, вызывавшим наибольший интерес А.П. Окладникова, было изучение первобытного искусства. Открытия ученого в этой области внесли значительные коррективы в представления о распространении наскальных изображений, памятников древнего монументального искусства и образцов мелкой пластики в центральных, северных и восточных районах Азии. В работах, посвященных происхождению и развитию ранней изобразительной деятельности, А.П. Окладников всесторонне обосновал хронологию и периодизацию древних изображений, детально проанализировал особенности стилей, семантику образов, оценил значение первобытного искусства для понимания древних культурно-исторических процессов, его место в истории культуры. А.П. Окладников и его коллеги провели грандиозную по своим масштабам работу по отысканию, фиксации и изучению памятников наскального искусства на Алтае [Окладников и др., 1979], в Монголии [Окладников, 1981], в Забайкалье [Окладников, Запорожская, 1969, 1970], долинах сибирских рек – Томи [Окладников, Мартынов, 1972], Ангары [Окладников, 1966], Лены [Окладников, 1977], Амура [Окладников, 1971], а также на Байкале [Окладников, 1974]. Немалый вклад в развитие этого направления внесли его ученики и последователи: А.И. Мазин исследовал святилища, семантически связанные с писаницами, в труднодоступных районах Восточной Сибири [1986, 1994]; В.Т. Петрин сделал блестящее открытие палеолитической живописи в Игнатиевской пещере на Урале [1992, 1997]; В.Д. Кубарев изучал монументальную скульптуру раннескифского и древнетюркского времени на территории Алтая [1979, 1984].

Особым направлением, зародившимся в институте и получившим дальнейшее развитие под руководством В.Е. Ларичева, стало археологическое востоковедение. По этому направлению были подготовлены фундаментальные труды, посвященные историографии палеолита Северной Азии [Ларичев, 1969, 1972], проблемам изучения археологии Китая [Кашина, 1977; Комиссаров, 1988], исследованию письменных источников по средневековой истории Китая [Ма-лявкин, 1974]. С 1972 г. выпускается серия “История и культура народов Азии”, которая на сегодняшний день насчитывает более 30 томов – монографий и сборников статей по проблемам археологии Северной, Центральной и Восточной Азии.

А.П. Окладников проявлял постоянную заботу о развитии всех гуманитарных направлений сибирской науки и воспитании новых поколений научных кадров. Он стоял у истоков создания гуманитарного факультета НГУ, длительное время возглавлял кафедру всеобщей истории. Десятки его учеников, кандидаты и доктора наук, работают в академических учреждениях, высших учебных заведениях, краеведческих музеях и органах охраны культурного наследия. Благодаря их полевым исследованиям и фундаментальным научным разработкам формируется современное представление о древнейших, древних и средневековых культурах Сибири, Дальнего Востока и сопредельных регионов Азии.

В 1983 г., после смерти А.П. Окладникова, институт возглавил в то время член-корреспондент АН СССР, впоследствии академик, А.П. Деревянко. По его инициативе в 1990 г. ИИФиФ был реорганизован в Объединенный Институт истории, филологии и философии. Это была своеобразная научная конфедерация институтов гуманитарного профиля, объединившая Институт археологии и этнографии, Институт истории, Институт филологии и Институт философии и права СО РАН. В 2001 г. Институт археологии и этнографии СО РАН стал самостоятельным научным учреждением. Сегодня это один из ведущих научно-исследовательских институтов гуманитарного профиля в стране, широко известный своими научными достижениями в России и за рубежом. Его научно-исследовательская структура включает пять отделов: археологии каменного века, палеометалла, этнографии, музееведения и научнообразовательный, в которых работают 132 научных сотрудника (из них 33 совместителя) – 3 члена Российской академии наук, 34 доктора наук (включая десять совместителей) и 71 кандидат наук (из них 12 совместителей). На постоянной и контрактной основе в институте трудятся археологи, этнографы, антропологи, геологи, геофизики, палеоботаники, палеозоологи, математики, химики и др., что позволяет проводить комплексные исследования в тесном взаимодействии специалистов гуманитарных, естественных и точных дисциплин.

Деятельность специалистов института связана с многопрофильным изучением фундаментальных проблем культурно-исторических процессов от раннего палеолита до средневековья на территории Северной и Центральной Азии. Для исследований характерны междисциплинарный подход, использование современных технологий обработки материалов, участие зарубежных специалистов.

Разработка фундаментальных проблем археологии Северной и Центральной Азии осуществляется по двум основным направлениям. В рамках первого – “Антропогенез и механизмы социального развития

Рис. 3. Академик А.П. Деревянко на раскопках палеолитической стоянки Цаган-Агуй в Монголии.

Рис. 4. Российские, монгольские и американские археологи во время совместной экспедиции в Гобийском Алтае.

человечества. Пространственно-временное освоение человеком Евразии” – работы координирует академик А.П. Деревянко. Археологические исследования по этой тематике охватывают территорию Северной и Центральной Азии от Южного Прикаспия до Дальнего Востока. Ежегодно экспедиционные отряды института исследуют десятки палеолитических стоянок, преимущественно новых для науки. Комплексный анализ полученных материалов позволяет определить время, пути и этапы заселения этой территории, эволюцию культуры, хозяйственной деятельности и среды обитания первобытного человека.

Одним из приоритетов является изучение палеолитических памятников в аридной зоне Евразии. Хронология археологических объектов основана на материалах, залегающих в четких стратиграфических условиях, а также подкрепленных данными абсолютного и относительного датирования. На территории Дагестана найдены ашельские индустрии с рубилами и доашельские галечные комплексы, обнаружена раннепалеолитическая микроиндустрия возрастом ок. 1 млн лет [Деревянко А.П., 2005, 2006]. Эти находки позволяют по-новому оценить роль Прикаспийского региона в процессе первоначального расселения Homo erectus из Африки в глубинные районы Центральной Азии. На юге Казахстана в травертиновых отложениях, вскрытых на стоянках Кошкурган и Шоктас, выявлен ашельский микроиндустриальный комплекс, датированный ок. 500 тыс. л.н. [Раннепалеолитические микроиндустриальные комплексы…, 2000]. В Узбекистане в гроте Оби-Рахмат в мощной толще верхнеплейстоценовых отложений выделена непрерывная последовательность уровней обитания человека, отражающая эволюцию культуры на финальном этапе среднего и начальной стадии верхнего палеолита – от 90 до 45 тыс. л.н. В культурном слое возрастом ок. 50 тыс. л.н. обнаружены останки человека, характеризующие период становления Homo sapiens [Грот…, 2004]. В Монголии наиболее продолжительная культурно-хронологическая колонка получена для отложений пещеры Цаган-Агуй, в палеолитических горизонтах которой обнаружены каменные индустрии, датируемые в интервале 500– 30 тыс. л.н. [Деревянко А.П. и др., 2000]. По материалам технокомплекса многослойной стоянки Толбор установлено, что формирование верхнего палеолита на территории Северной Монголии происходило на основе местного среднего палеолита и синхронно с аналогичными процессами в Южной Сибири [Деревянко А.П. и др., 2006].

В западной и восточной частях Центральной Азии исследованы также сотни местонахождений с поверхностным залеганием палеолитического материала [Ашельские комплексы…, 2001; Каменный век..., 1990, 2000; Палеолит…, 2001; Палеолитичес- кие комплексы…, 2002]. Специально разработанная методика всестороннего анализа подъемных материалов с учетом морфологии артефактов, степени дефляции их поверхности, геоморфологической позиции в рельефе и сопоставление с данными стратифицированных стоянок позволили успешно решать вопросы периодизации и относительной хронологии экспонированных палеолитических комплексов.

На территории Сибири наиболее интересные палеолитические материалы получены при изучении многослойных стоянок Алтая. Здесь раскопана серия хорошо датированных комплексов, сформированных последовательным наслоением уровней обитания первобытного человека от эпохи раннего до заключительной стадии верхнего палеолита [Деревянко А.П. и др., 1998; Деревянко А.П., Маркин, 1992; Palaeolithic…, 2001]. На многослойной стоянке Карама обнаружены древнейшие в Северной Азии орудия раннепалеолитического человека, характерные для галечных индустрий доашельского облика. Архаичные орудия залегали в отложениях нижнего плейстоцена, датированных 800–600 тыс. л.н. [Стоянка…, 2005]. В Денисовой пещере в нижних слоях начальной стадии среднего палеолита вместе с многочисленными каменными орудиями найдены самые древние на этой территории останки раннего Homo sapiens [Шпакова, Деревянко, 2000; Шпакова, 2001]. В культурном слое начальной поры верхнего палеолита возрастом ок. 50 тыс. лет собрана одна из древнейших в мире коллекций украшений из кости и поделочного камня [Деревянко А.П., Шуньков, 2004]. В целом алтайские многослойные комплексы свидетельствуют о преемственности и непрерывности культурных традиций на протяжении последних как минимум 280 тыс. лет [Деревянко А.П., 2001; Деревянко А.П., Шуньков, 2002].

Материалы многослойных памятников палеолита Алтая стали основой для изучения критериев отбора каменного сырья для палеолитических индустрий [Постнов, Анойкин, Кулик, 2000; Кулик, Шуньков, 2001], технологий расщепления и приемов вторичной обработки камня [Деревянко А.П., Волков, 2004; Колобова, 2006], проявления символической деятельности палеолитического человека [Деревянко А.П., Рыбин, 2003; Деревянко А.П., Шуньков, 2004], палеолитических поселенческих систем и характера мобильности первобытного населения [Рыбин, 2002; Рыбин, Колобова, 2004].

Междисциплинарное изучение древнейших археологических стоянок и природного комплекса плейстоцена на территории Алтая позволило проследить закономерности развития палеолитических культурных традиций, эволюции растительного и животного мира, условий формирования палеоландшафтов и динамики палеоклиматов, определить

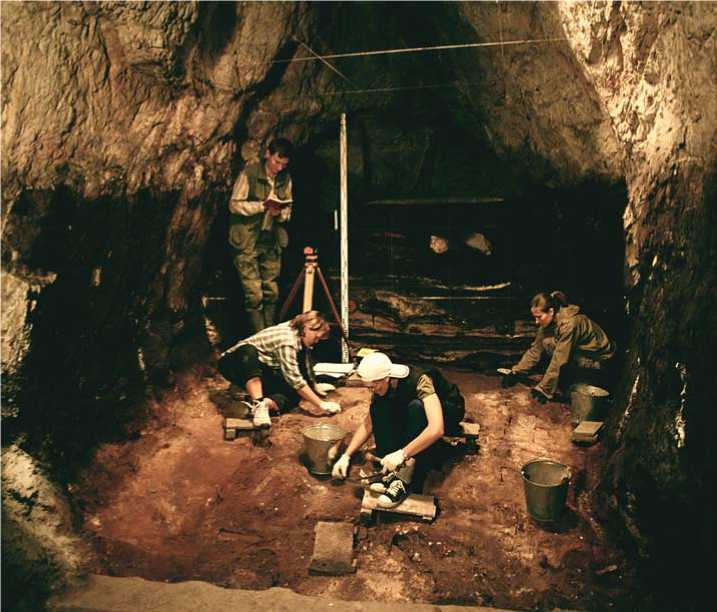

Рис. 5. В красноцветных слоях нижнего плейстоцена стоянки Карама на Алтае, датированных 800–600 тыс. л.н., найдены древнейшие в Северной Азии галечные орудия.

Рис. 6. В Денисовой пещере на Алтае обнаружены следы обитания человека за последние 280 тыс. лет.

характер основных палеогеографических событий, разработать принципиальную схему палеоклимати-ческих ритмов и ландшафтных изменений [Природная среда…, 2003; Агаджанян, Деревянко, Шуньков, 2006; Bolikhovskaya, Derevianko, Shunkov, 2006]. Совместно с геологами, палеозоологами, почвоведами, палеоклиматологами и представителями других естественных наук создается концепция влияния природных условий на адаптацию человека к окружающей среде, реконструируются его поведенческие стратегии в связи с изменениями экологической ситуации на протяжении четвертичного периода.

На соседней с Алтаем территории Кузнецкого Алатау исследованы археологические объекты раннего палеолита (МК-I), начальной поры (Мохово-2) и средней стадии (Шестаково) верхнего палеолита [Деревянко А.П., Маркин, 1998; Позднепалеолитическое местонахождение…, 2003].

Изучение каменного века на российском Дальнем Востоке связано с проблемами определения верхней хронологической границы палеолита, возникновения и развития неолитических культур в Приморье и Приамурье, выявления особенностей приморской адаптации, выяснения культурных контактов в северном секторе Пасифики [Archaeology…, 2006]. По материалам позднепалеолитических комплексов в бассейне р. Селемджи [Деревянко А.П., Зенин, 1995; Деревянко А.П., Волков, Ли Хонджон, 1998], многослойной стоянки Гася [Деревянко А.П., Медведев, 1992] и других объектов прослежено развитие первобытной культуры на заключительных этапах палеолита и в период перехода к неолиту. На рубеже 13–12 тыс. л.н. на нижнем Амуре появились шлифованные орудия, наконечники стрел, производство керамики – одно из древнейших в мире. Эти материалы свидетельствуют о формировании новых способов адаптации человека к изменениям природно-климатических условий на рубеже плейстоцена – голоцена: переход на оседлый образ жизни, более интенсивное освоение человеком природных ресурсов, изобретение нового компонента человеческой культуры – керамики.

Наиболее информативным и значимым по обилию находок археологическим объектом в регионе является неолитическое поселение на амурском о-ве Сучу. В ходе долгосрочных широкомасштабных раскопок в одном из жилищ поселения обнаружена древнейшая в мире отопительная система типа кана, найдены разнообразные артефакты, целые керамические сосуды, предметы культа и произведения искусства [Медведев, 2005].

Второе основное направление научной деятельности института – “Северная Азия в эпоху палео-металла: этногенез и культурогенез” – возглавляет академик В.И. Молодин. В рамках этого направления разрабатываются проблемы этногенеза, палеоантро- пологии, реконструкции этносоциальных процессов в эпохи бронзы и железа, истории первых классовых образований на территории Сибири и Дальнего Востока, связи древних и средневековых культур Северной Азии и сопредельных территорий.

При изучении древней истории Западно-Сибирской равнины исследовались поселения, городища, могильники лесостепного и таежного Обь-Ир-тышья, среди которых особое место занимает уникальный комплекс Сопка-2. Полученные в ходе раскопок материалы позволили разработать целостную концепцию развития культур лесостепной Барабы от эпохи палеометалла до позднего средневековья [Молодин, 2001; Молодин, Соловьев, 2004]; всестороннее осмысление этого уникального комплекса продолжается.

Характер и специфика культурно-исторических процессов переходной эпохи от бронзового к раннему железному веку представлены материалами городища Чича в Барабинской лесостепи [Чича…, 2001, 2004; Molodin et al., 2002]. Планиграфия городища с обособленными специализированными зонами свидетельствует о социально-производственной дифференциации его населения. Анализ технологии производства, морфологии и орнаментации глиняной посуды указывает на одновременное развитие на поселении различных керамических традиций, что дает основание предположить дуальную систему организации общества. Найденные образцы мелкой глиняной пластики отражают, возможно, наличие культа плодородия, связанного со скотоводством и тотемистическими представлениями.

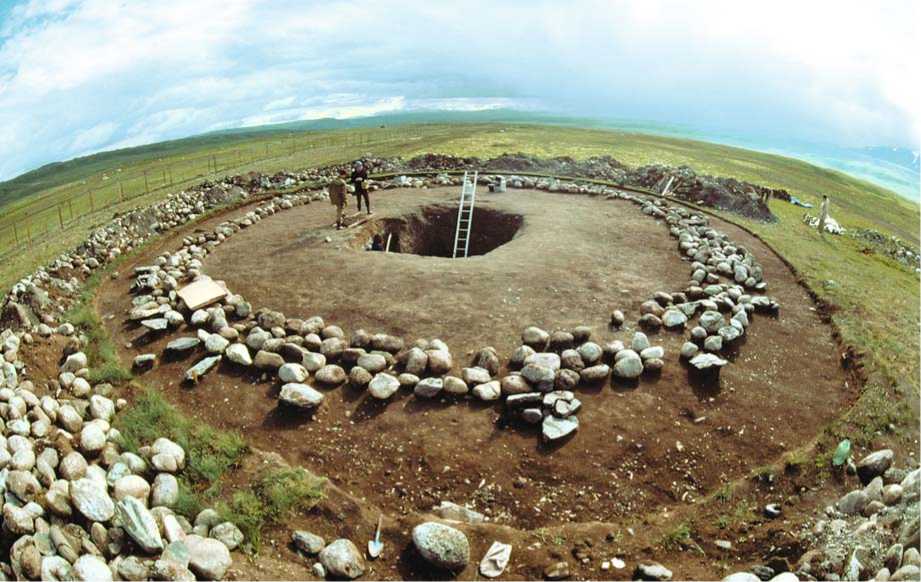

В южной части Горного Алтая на плато Укок открыты и исследованы погребальные комплексы с мерзлотой, содержащие высокохудожественные изделия из дерева, войлока и ткани [Полосьмак, 2001; Археологические памятники…, 2004]. В числе особо значимых находок – две прекрасно сохранившиеся в гробницах мумии – знатной женщины и воина скифского времени (пазырыкская культура, IV–III вв. до н.э.). Их анализ дал возможность выйти на историко-культурные и социальные реконструкции, которые высоко оценены мировой археологической наукой. В 2004 г. исследователи пазырыкских древностей Укока были удостоены Государственной премии РФ.

Изучение археологических объектов палео-металла ведется на междисциплинарном уровне с привлечением представителей разных научных дисциплин (cм.: [Феномен…, 2000]). Участие в анализе археологических источников специалистов по палеогенетике, биологии, антропологии, геологии, геофизике, физике, химии, дендрохронологии позволяет получить огромный массив уникальной информации, которая открывает новые возможности для реконструкции древних историко-культурных и

Рис. 7. Расчистка древнейшей в мире отопительной системы типа кана в неолитическом жилище на амурском о-ве Сучу.

Рис. 8. Раскопки неолитического жилища II тыс. до н.э. на амурском о-ве Сучу.

этносоциальных процессов. Сотрудничество с академическими институтами Новосибирска, Москвы, а также ведущими научными центрами Швейцарии, Германии, Англии и Японии в изучении памятников скифского времени внесло значительный вклад в решение проблемы происхождения и развития культур эпохи раннего железа.

Активно развиваются дендрохронологические исследования памятников эпохи бронзы и раннего железного века [Слюсаренко, 2000]. Совместно с коллегами из Швейцарии, Германии и США создаются относительная и абсолютная временные шкалы для уже изученных и вновь открытых археологических памятников Северной Азии.

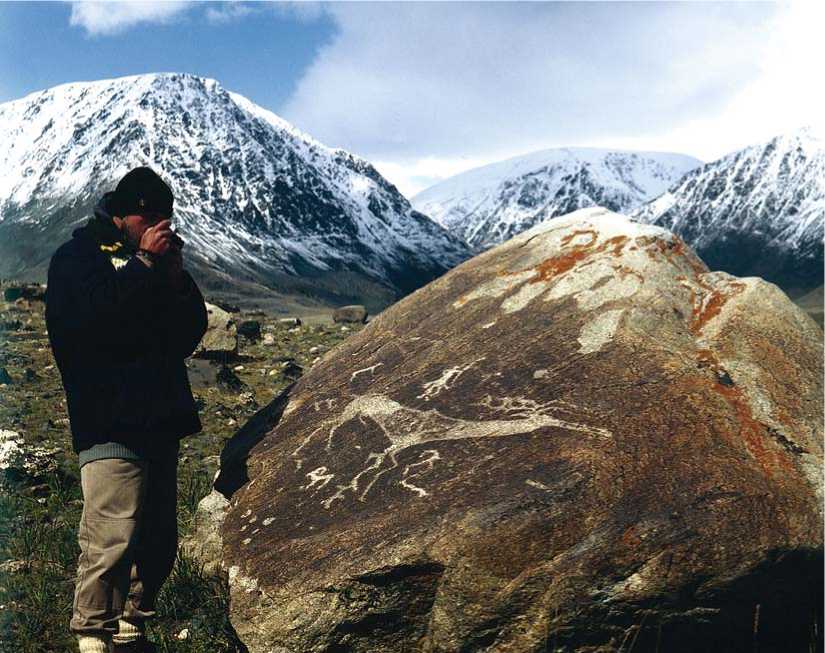

Особую категорию археологических источников составляют памятники древнего наскального искусства. В ходе многолетних исследований на территории Российского и Монгольского Алтая зафиксированы петроглифы начиная с каменного века и до этнографической современности [Молодин, Черемисин, 1999; Молодин, 2004]. Особого успеха добились участники Российско-Американско-Монгольской экспедиции. На северо-западе Монголии они открыли уникальные скопления разновременных наскальных изображений, отдельные образцы которых являются подлинными шедеврами первобытного искусства [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001]. Стилистический анализ огромного массива изображений позволил выделить древнейший пласт, восходящий к каменному веку, петроглифы эпохи ранней бронзы, изображения в стиле оленных камней рубежа бронзового и железного веков, рисунки скифского времени. В технике граффити запечатлены древнетюркские образы вооруженных воинов. Важную информацию о тюркоязычном населении раннего средневековья содержат памятники рунической письменности на камне. В результате всестороннего изучения алтайских петроглифов разработана схема развития и смены стилей наскального искусства, отражающая основные этапы этнокультурной истории региона [Кубарев В.Д., Цэ-вээндорж, Якобсон, 2005].

Большое внимание традиционно уделяется изучению памятников гунно-сарматского и древнетюркского времени в южных районах Сибири [Археологические памятники…, 2004; Худяков, 2004; Кубарев Г.В., 2005]. Благодаря обобщению накопленных данных удалось определить этнический состав древнего населения региона и проследить основные направления его миграций, выявить характерные виды боевых средств и особенности военного дела, разработать концепцию формирования и развития социальной структуры и военной организации кочевников в эпоху Великого переселения народов.

Крупномасштабные раскопки поселений и могильников на юге российского Дальнего Востока от- крыли возможность изучить различные аспекты раннего перехода к оседлости некоторых групп древнего населения региона, создать археолого-этнографические реконструкции их хозяйственной деятельности [Древности…, 2000; Нестеров, 1998]. Основу па-леосоциологических и палеоэкономических реконструкций составили археологические материалы и этнографические сведения, относящиеся к коренным амурским народам, характеризующие топографию и типы поселений, особенности домостроительства и архитектуры жилищ, способы рыболовства.

При изучении ранних классовых обществ Амурского региона эпохи средневековья на первом плане стоит история племенного союза мохэ и государства чжурчжэней [Деревянко Е.И., 1981; Медведев, 1986]. Большой интерес представляет раскопанный у с. Бо-рисовка на юге Приморья буддийский храм (кумирня) – самое раннее культовое сооружение бохайской культуры на этой территории. Памятник относится к первой половине VIII в., периоду расцвета Бохай – “страны просвещения и ученых”, согласно письменным источникам, – первого государственного объединения на территории российского Дальнего Востока [Медведев, 1998а, б]. Другой важный блок исследований связан с изучением социально-экономической, культурной и политической истории тунгусоязычных чжурчжэней, создавших в XII–XIII вв. Великую Золотую империю (Цзинь), а также их взаимоотношений с народами Северной, Восточной и Центральной Азии.

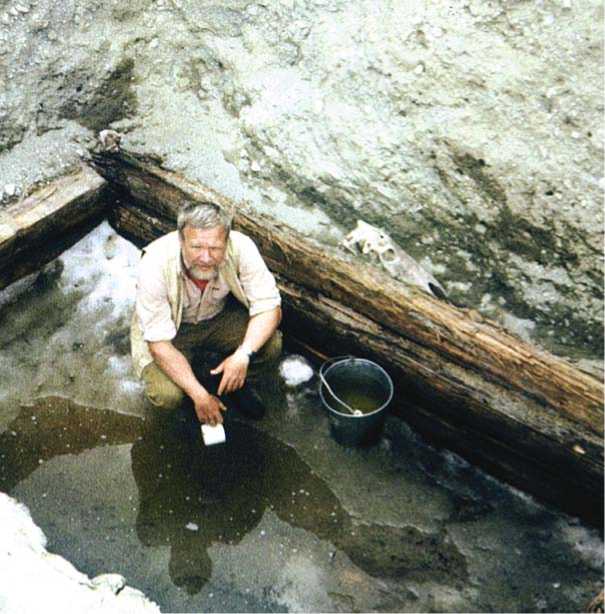

Важное значение для исследовательской работы института имеет изучение древних производств, в частности, способов обработки дерева [Мыльников, 2002; Самашев, Мыльников, 2004]. В процессе археологических раскопок в погребальных сооружениях зафиксированы особенности конструкций десятков срубов, устройство и детали колод и ложа, приемы и способы изготовления разнообразных деревянных предметов из захоронений эпохи бронзы на территории Западной Сибири, из скифских курганов с мерзлотой на Алтае и в Восточном Казахстане, из элитных погребений Тувы. Анализ большого по объему фактического материала позволил определить истоки традиций и локальную специфику деревообработки носителей различных культур.

Не менее важным является изучение технологии производства древней керамики – одного из основных признаков культурной принадлежности археологических памятников. Наряду с описанием форм и орнаментации древней посуды особое внимание уделяется исследованию технологии керамического производства, состава формовочной массы, характера обжига и др. Проведен углубленный анализ керамики эпохи неолита Приамурья [Мыльникова, 1999], эпохи бронзы и переходного от бронзы к железу

Рис. 9. Расчистка захоронений бронзового века на могильнике Преображенка-6 в Обь-Иртышском междуречье.

Рис. 10. Раскопки на одном из участков городища Чича – поселения переходной эпохи от бронзового к железному веку на юге Западной Сибири.

времени Западной Сибири [Мыльникова, Чемякина, 2002]. Вопросы реконструкции древнего гончарного производства эффективно решаются с помощью методов естественных наук, в частности, сканирующей электронной микроскопии, термогравиметрии и рентгенофазового анализа [Физико-химическое исследование…, 2006; Ламина, Лотова, Добрецов, 1995].

Интересные данные получены в результате изучения древнего косторезного производства. Кость и рог были весьма популярным сырьем; его широко использовало древнее население Сибири в период голоцена [Бородовский, 1997].

Поиск и идентификация археологических объектов, не выраженных в рельефе, в последнее время успешно ведутся с привлечением методов археолого-геофизических исследований [Молодин др., 2001]. Для этих целей активно разрабатывается комплексная археогеофизическая методика изучения памятников средствами электромагнитного частотного зондирования и высокоточной магнитной градиентной съемки на участках запланированных раскопок для выявления археологических объектов и обеспечения их точной пространственной привязки, обнаружения структурного нарушения грунта и фиксации остатков древних конструкций. Использование аппаратурно-программного комплекса сверхчувствительных приборов с высокой скоростью сканирования и соответствующим программным обеспечением позволяет оперативно получать магнито- и радарограммы, а также карты распределения удельного электрического сопротивления археологических объектов. Благодаря этому археологи еще до начала раскопок имеют представление о характере памятника, его границах и определяют стратегию дальнейших исследований объекта. Геофизический метод широко применяется при раскопках поселенческих комплексов, грунтовых могильников, а также в поисках замерзших захоронений в горах Алтая, где особенно эффективно проявила себя методика, разработанная под руководством академика М.А. Эпова [Эпов и др., 2006].

Важную роль в изучении сибирских древностей играют вопросы этнической антропологии населения Северной Азии [Чикишева, 2000, 2002; Поздняков, 2006]. Для исследований в этой области характерны широкий хронологический охват (от первобытности до средневековья) и комплексный (краниологический, остеологический, одонтологический и палеопатологический) анализ практически всего палеоантропологического материала, получаемого в результате археологических раскопок. Эти работы ведутся по унифицированным методикам и программам с использованием последних достижений современной антропологической науки. Применение современных методов статистического анализа дает возможность использовать весь накопленный в нашей стране и за рубежом палеоантропологический материал для реконструкций расогенетических связей древнего населения Евразии.

Комплексные исследования отдельных антропологических серий позволяют реконструировать антропологический состав древних популяций и физический облик их конкретных представителей. В настоящее время возможности решения этих проблем существенно расширились благодаря интеграционным исследованиям, в которых наряду с традиционным антропологическим используется молекулярно-генетический анализ образцов ископаемой ДНК. Антропологические характеристики древних популяций, составленные сотрудниками института, стали основой для разработки эволюционных аспектов трансформации одонтологических признаков, изучения общих закономерностей и региональных тенденций процессов расообразования, оценки влияния природных факторов на формирование антропологических особенностей древнего и современного населения Сибири.

Особое место в научной деятельности института занимают работы, проводимые в рамках мультидис-циплинарных программ фундаментальных исследований СО РАН. Эти работы предполагают комплексное изучение наиболее значимых научных проблем, находящихся в русле мировых приоритетов или в новых областях знаний. Ежегодно сотрудники института принимают участие в реализации нескольких интеграционных программ, в т.ч. получивших высокую оценку в научном сообществе.

Наиболее крупный проект “Изменение климата и природной среды в голоцене и плейстоцене Сибири в контексте глобальных изменений” (руководитель со стороны ИАЭт СО РАН академик А.П. Деревянко) объединил усилия специалистов из более чем 15 институтов СО РАН (cм.: [Проблемы реконструкции…, 1998, 2000; Основные закономерности…, 2002]). В ходе его реализации проведены реконструкции пространственно-временных изменений климатической системы Сибири по геологическим, лимнологическим, археологическим, геотермическим, дендрохронологическим и другим данным. Получены высокоразрешающие летописи эволюции природной среды и климата в Сибири за последние 500 тыс. лет, выявлены и сопоставлены основные закономерности глобальных и региональных изменений, изучены особенности внутриконтинентальных палеоклиматов и установлены взаимосвязи в развитии климата, природной среды и древней истории человека.

В процессе исследований по проекту “Палеоге-нетический анализ генофонда древнего населения Сибири” (руководитель со стороны ИАЭт СО РАН академик В.И. Молодин) на основе молекулярно-генетического и антропологического анализов биоло-

Рис. 11. Академик В.И. Молодин на раскопках пазырыкского кургана Ак-Алаха-3 на плато Укок в Российском Алтае.

Рис. 12. Пазырыкский курган погребального комплекса Ак-Алаха на плато Укок после разборки надмогильного сооружения.

Рис. 13. Профессор Н.В. Полосьмак на раскопках хуннского кургана Ноин-ула в Северной Монголии.

Рис. 14. Раскопки кургана хуннского времени Ноин-ула в Северной Монголии.

гических объектов и остеологического материала разработана этнокультурная концепция происхождения, развития и исторической судьбы носителей пазырык-ской культуры, населявших территорию Горного Алтая в эпоху раннего железного века [Население…, 2003]. Впервые получены цепочки мтДНК пазы-рыкцев. Сравнительный эволюционно-генетический анализ особенностей структуры митохондриального генофонда выявил наибольшую генетическую близость пазырыкцев с современными самодийскими народностями Западной Сибири, а также с казахами и уйгурами. На основе матрицы генетических дистанций построено филогенетическое дерево мтДНК этнических групп Северной Евразии. Разработаны методические приемы высокоэффективного выделения мтДНК для последующего молекулярно-генетического анализа костных остатков человека. Их использование в дальнейших исследованиях открывает перспективы расширения базы источников для воссоздания этнической истории древнего и современного населения Северной и Центральной Азии.

В ходе реализации программы “Физико-химическое исследование уникальных археологических находок пазырыкской культуры Горного Алтая (VI– II вв. до н.э.), реконструкции древних технологий и мировоззренческих представлений” (руководитель со стороны ИАЭт СО РАН доктор исторических наук Н.В. Полосьмак) использован максимально широкий комплекс взаимодополняющих аналитических методов изучения органических материалов, керамической посуды, металлических изделий, а также мумифицированных человеческих останков [Полосьмак, Баркова, 2005, Текстиль…, 2006]. Комплексное изучение пазырыкских материалов позволило реконструировать способ бальзамирования тел умерших. Удалось установить, что пазырыкцы создавали мази на жировой основе с применением многосоставных красящих веществ для защиты кожи в экстремальных условиях высокогорья, а также для нанесения татуировки и раскраски лиц. Данные о химическом составе, структуре и физических свойствах находок явились основой для формирования нового знания о древних технологиях изготовления различных вещей, существенно дополнили представления о хозяйственной деятельности и мировоззрении носителей пазы-рыкской культуры.

В рамках интеграционных исследовательских проектов институт наиболее плодотворно сотрудничает со специалистами многих подразделений СО РАН – Института цитологии и генетики, Института геологии и минералогии, Института нефтегазовой геологии и геофизики, Института почвоведения и агрохимии, Института катализа, Института органической химии, Института ядерной физики и др., а также Новосибирского, Московского и Санкт-Петербург- ского государственных университетов, Палеонтологического, Зоологического и Геологического институтов РАН, Государственного Эрмитажа.

Работы по интеграционным программам показали, что перспективы развития сибирской археологии во многом зависят от взаимодействия с естественными и точными дисциплинами [Деревянко А.П., Молодин, Шуньков, 2005], развитию которого способствует общая стратегия организации междисциплинарных исследований в СО РАН. С момента его создания идея интеграции наук была провозглашена академиком М.А. Лаврентьевым как основополагающая и с тех пор активно претворяется в жизнь.

Одним из важных структурных подразделений института является Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Его собрания пополняются в ходе широкомасштабных экспедиционных изысканий сотрудников института от Прикаспия до Тихого океана уникальными археологическими и этнографическими находками. В настоящее время музейные фонды насчитывают несколько десятков тысяч предметов. В постоянной музейной экспозиции представлено развитие культурных традиций от первобытной древности до этнографической современности. Среди главных экспонатов – древнейшие галечные орудия, украшения из камня и кости, антропологические остатки с палеолитических стоянок Алтая, мумии плейстоценовых животных, предметы искусства палеолитических обитателей долины Енисея и Приангарья, наиболее ранняя дальневосточная керамика, мелкая художественная пластика и камни с неолитическими рисунками из Приамурья. Особое место занимают уникальные находки из пазырыкских погребений раннего железного века на высокогорном плато Укок на Алтае – мумии молодой женщины и воина с татуировками, комплекты одежды, цветные войлоки, изделия из ткани, кожи, меха, предметы конского снаряжения и украшения с высокохудожественной резьбой по дереву. Обширные собрания музея активно используются в выставочной работе внутри страны и за рубежом. В последнее время были проведены тематические выставки по сибирской археологии, этнографии, палеонтологии в Японии, Австралии и Республике Корее.

С музейно-выставочной деятельностью института связан широкий спектр работ по консервации, реставрации и сохранению уникальных образцов археологического и этнографического наследия Сибири и Дальнего Востока. На территории Историко-архитектурного музея ИАЭт СО РАН собраны памятники деревянного зодчества эпохи освоения Сибири русским населением, образцы древнего монументального искусства из Саяно-Алтая и Забайкалья. Главный экспонат музея под открытым небом – шедевр сибирской деревянной архитектуры – Спасо-Преоб-

Рис. 15. Геофизический мониторинг – один из методов междисциплинарных археологических исследований.

Рис. 16. Фотофиксация наскальных изображений в Монгольском Алтае.

Рис. 17. Профессор В.Л. Козельцев исследует кожный покров мумии из пазырыкского могильника Верх-Кальджин-2 в Российском Алтае.

Рис. 18. Консервация бревен сруба погребальной камеры пазырыкского кургана.

раженская церковь со звонницей, построенная в За-шиверском остроге на р. Индигирке в 1700 г. (перевезена в музей и восстановлена в 1979–1986 гг.). Еще одним спасенным памятником деревянной архитектуры являются башни Казымского острога – одного из форпостов освоения Сибири русским населением, который существовал в Нижнем Приобье в начале ХVII в. Основные историко-культурные ландшафты юга Сибири в экспозиции музея представлены антропоморфными окуневскими стелами эпохи бронзы, оленными камнями рубежа бронзового и железного веков, погребально-поминальными комплексами эпохи палеометалла, древнетюркскими скульптурными изваяниями раннего средневековья.

Одна из актуальных задач развития отечественной науки – подготовка высококвалифицированных кадров, способных разрабатывать фундаментальные научные проблемы на современном уровне. Для интеграции академической науки и высшего образования в структуре института действует 11 региональных научно-исследовательских подразделений, созданных совместно с профильными кафедрами государственных университетов. На гуманитарном факультете НГУ открыто отделение археологии, которое готовит специалистов в области археологии, этнографии и культурной антропологии. Студенты получают базовую подготовку по основным историческим дисциплинам и специальные знания по древней и средневековой истории, этнографии Северной, Центральной и Восточной Азии. Программа предусматривает прохождение производственной практики и обучение в летних полевых школах, что позволяет освоить приемы экспедиционных работ и новейшие методы полевых лабораторных исследований.

Следующий уровень подготовки – учеба в аспирантуре института, ежегодно ее проходят ок. 40 аспирантов. Институт готовит специалистов – кандидатов и докторов наук – для научно-исследовательских учреждений, учебных заведений, музеев практически всей азиатской части России, а также для археологических центров Казахстана, Монголии, Республики Кореи и других стран.

Результаты научной деятельности института только за последние пять лет отражены в 152 монографиях и 60 сборниках, а также более чем в 1 500 статьях в реферируемых отечественных и зарубежных изданиях (обширная библиография изданий археологов Сибирского отделения представлена в ряде специальных изданий (см.: [Труды…, 1974; Библиография…, 2002; Проблемы археологии..., 2007])). Институт на собственной полиграфической базе издает международный научный журнал “Археология, этнография и антропология Евразии”. Издание носит междисциплинарный характер. В нем публикуются статьи по проблемам палеоэкологии человека в плейстоцене и голоцене, методологии и методики археологических, антропологических и этнографических исследований, становления и развития культурных традиций в эпохи камня, палеометалла и средневековья, развития физического типа человека, палеосоциологических и палеоэкономических реконструкций, первобытного искусства, динамики культур и этнокультурных процессов у народов Евразии. Важно, что журнал выходит на русском и английском языках – это единственное профильное издание подобного формата в России.

За последние десять лет сотрудники института получили значительное количество грантов региональных, общероссийских и международных фондов. Особенно большое значение для расширения научных исследований в институте имеют финансовая поддержка по программам фундаментальных исследований Президиума РАН, по междисциплинарным интеграционным проектам СО РАН, гранты Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований.

Международные связи института традиционно обширны и многообразны. Совместные полевые и лабораторные исследования ведутся с научными центрами Англии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Венгрии, Финляндии, Ирана, Китая, Монголии, Республики Кореи, Японии, США, Канады и других стран. Последнее десятилетие стало временем расцвета международного научного сотрудничества и органичного вхождения института в мировое научное сообщество. Широкую известность получили российско-японская программа “Пазырык”, двухсторонние проекты с археологами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана по изучению каменного века этих стран, работы Российско-Монгольско-Американской археологической экспедиции по изучению памятников каменного века и наскального искусства, Российско-Германская программа исследования городища Чича и могильника Тартас-1 на юге Западной Сибири, совместные с учеными Республики Кореи проекты по изучению неолита Приамурья, Российско-Германско-Монгольская экспедиция по изучению погребальных комплексов пазырыкской культуры с мерзлотой в юго-западной части Алтая. Ежегодно сотрудники института выступают с докладами на десятках международных конгрессов, конференций и симпозиумов по различным направлениям археологической науки.

Зародившись как гуманитарная ячейка с горсткой энтузиастов-исследователей далекого исторического прошлого Сибири, Институт археологии и этнографии СО РАН из регионального превратился в один из общепризнанных центров российской и мировой археологии, который обладает огромным творческим потенциалом и тесно сотрудничает с крупнейшими научными центрами Европы, Азии и Америки. Сфера его научных интересов – кардинальные проблемы археологии, связанные с древнейшей историей Северной и Центральной Азии и сопредельных территорий, развитием древних культур в эпоху палеометалла и средневековья, этносоциальными и этнополитическими процессами в современном обществе.

Институт прочно занимает одну из лидирующих позиций в отечественной археологии, что наглядно подтвердил недавно прошедший в Новосибирском академгородке Всероссийский археологический съезд, организованный по инициативе сибирских ученых [Современные проблемы…, 2006].

Один из важнейших принципов, определяющих стратегию развития института на долгую перспективу, – широкая интеграция археологических исследований с естественными и точными науками, разработка на основе этого взаимодействия новых приемов и методов реконструкции исторического прошлого, палеоклимата и природной среды, в которой происходило становление и развитие древнего человека и его культуры.

Тесное сотрудничество с академической и вузовской наукой, крупномасштабные исследования на территории Сибири и Дальнего Востока, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Южного Прикаспия, накопленный огромный материал, современные методы анализа и интерпретации археологических источников позволяют выйти на качественно новый уровень осмысления узловых моментов древней и средневековой истории Евразии, крайне важных для понимания этносоциальных и культурно-исторических процессов в современном мире.