Институт семьи как фактор формирования доверия в современных экономических отношениях

Автор: Фролова Е.В., Тюриков А.Г.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Качество и условия жизни населения

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

Институт семьи представляет собой первичную среду формирования экономических знаний и ценностей молодёжи, развития её финансовой культуры. Трансляция семейного опыта в сфере инвестиций, сбережений, управления финансами, позитивного отношения к предпринимательству обеспечивает ценностно-смысловое формирование и развитие доверия в экономических отношениях. Результаты исследований демонстрируют противоречие между признанием семьи как приоритета в системе ценностей россиян и снижением её функциональной значимости в процессе социализации молодёжи и формирования доверия. На основе анализа научных публикаций и результатов исследований в статье выделяются факторы, инициирующие кризис института семьи, сужение границ её влияния на модели экономического поведения молодёжи, снижение доверия. К таким факторам отнесены следующие: доминирование ценностей общества потребления, размывание культуры семейных отношений, разрывы межпоколенных связей в семье, деинституционализация «домашнего ухода» в лице дедушек и бабушек, свидетельства потери и / или изъятия финансовых активов семей в годы реформ и политических потрясений, закреплённые в исторической памяти российских поколений. Данные деструкции обуславливают девальвацию ценностей сберегательного поведения, формирование дефицита доверия в экономике, наращивание кредитной задолженности, снижение мотивации предпринимательства. Результаты экспертного опроса показали, что оценки ценностей и смыслов семьи как механизма воспроизводства доверия в экономике центрируются в низком диапазоне (2,84 балла из 5). Детализация ответов экспертов иллюстрирует следующие распределения оценок: в сфере сбережений (4,5 балла), в сфере трудовых отношений (3,0), бизнеса и предпринимательства (3,63), в финансовой сфере (2,8). В статье делается вывод о необходимости популяризации успешных семейных традиций сберегательного и инвестиционного поведения, реализации предпринимательских инициатив и накопления семейного капитала.

Доверие, семья, воспроизводство доверия, экономические отношения, сберегательное поведение, предпринимательство

Короткий адрес: https://sciup.org/143184520

IDR: 143184520 | DOI: 10.24412/1561-7785-2025-1-204-214

Текст научной статьи Институт семьи как фактор формирования доверия в современных экономических отношениях

Институт семьи представляет собой первичную среду формирования экономи ческих знаний и ценностей молодёжи, развития её финансовой культуры. Трансляция семейного опыта в сфере инвестиций, сбережений, управления финансами, позитивного отношения к предпринимательству обеспечивает ценностно- смысловое формирование и развитие доверия в экономических отношениях. Результаты исследований демонстрируют противоречие между признанием семьи как приоритета в системе ценностей россиян и снижением её функциональной значимости в процессе социализации молодёжи и формирования доверия. На основе анализа научных публикаций и результатов исследований в статье выделяются факторы, инициирующие кризис института семьи, сужение границ её влияния на модели экономического поведения молодёжи, снижение доверия. К таким факторам отнесены следующие: доминирование ценностей общества потребления, размывание культуры семейных отношений, разрывы межпоколенных связей в семье, деинституционализация «домашнего ухода» в лице дедушек и бабушек, свидетельства потери и / или изъятия финансовых активов семей в годы реформ и политических потрясений, закреплённые в исторической памяти российских поколений. Данные деструкции обуславливают девальвацию ценностей сберегательного поведения, формирование дефицита доверия в экономике, наращивание кредитной задолженности, снижение мотивации предпринимательства. Результаты экспертного опроса показали, что оценки ценностей и смыслов семьи как механизма воспроизводства доверия в экономике центрируются в низком диапазоне (2,84 балла из 5). Детализация ответов экспертов иллюстрирует следующие распределения оценок: в сфере сбережений (4,5 балла), в сфере трудовых отношений (3,0), бизнеса и предпринимательства (3,63), в финансовой сфере (2,8). В статье делается вывод о необходимости популяризации успешных семейных традиций сберегательного и инвестиционного поведения, реализации предпринимательских инициатив и накопления семейного капитала.

лючевые слова:

: доверие, семья, воспроизводство доверия, экономические отношения, сберегательное поведение, предпринимательство.

Постановка проблемы

Доверие представляет собой сложный, многогранный социальный феномен, формирование которого обусловлено воздействием социально-экономических, культурных и политических факторов [1]. В современных условиях детерминантами дефицита доверия в экономических отношениях становятся геополитическая напряженность, влияние санкций, неопределённость будущего, функциональная слабость финансовых институтов, разрыв логистических цепочек [2]. Тенденции развития доверия в новых условиях отличаются снижением социальной консолидации и изменением характера экономических взаимодействий на различных уровнях их реализации (микро-, мезо-и макроуровнях). В современном обществе усиливаются настроения «деперсонифици-кации» экономических отношений и рост неопределённости, что существенно затрудняет не только выстраивание конструктивных связей, но и сохранение устойчиво позитивного восприятия окружающей реальности. Дефицит доверия провоцирует такие деструкции в экономике, как низкая предсказуемость поведения хозяйствующих субъектов, увеличение трансакционных издержек, девальвация установленных норм экономического взаимодействия [3]. В этом контексте возрастает значимость исследования процессов развития доверия, анализа механизмов его формирования. Особую важность данный вопрос приобретает в условиях актуализации общественных потребностей, связанных с развитием доверия как фактора поддержания стабильности, роста экономки, достижения социального благополучия [4].

В трудах зарубежных учёных отмечается, что доверие выступает в роли социального капитала [5], способствующего достижению личностных целей [6]. Традиционным социальным механизмом, который формирует «общий фон доверия» выступает институт семьи. Прочность семейных взаимосвязей играет роль своеобразного трамплина для прыжка к доверию в тех жизненных пространствах, которые расположены вне сферы их прямого воздействия [7].

Что касается экономических отношений, то именно в рамках института семьи представляется наиболее конструктивным использование такого инструмента воспроизводства доверия, как популяризация успешных финансовых практик и накопления финансового капитала. Как справедливо отмечают российские учёные, семья представляет собой первичную среду формирования знаний и навыков в сфере экономических отношений и управления личными финансами [8]. Атрибутика финансового благополучия семьи, трансляция успешного опыта инвестиций и сбережений обеспечивает не только развитие финансовой грамотности, но и закрепление позитивных результатов экономических взаимодействий в личностных установках и ценностях, воспроизводства доверия в экономике.

В современных условиях, по мнению О.А. Ефановой и М.П. Писклаковой-Паркер, присутствует действие негативно-окрашенных детерминант, свойственных переходным стадиям развития экономики, что обуславливает формирование «ценностной поливариантности» в общественных отношениях [9]. Развивает данную идею вывод Н. А Царевой о цивилизационной трансформации, повлекшей за собой «размывание культуры семейных отношений» [10]. Особенно негативно сказалось размывание культуры семейных отношений на финансовом опыте российских семей, что можно рассматривать в качестве лимитирующего фактора воспроизводства доверия в экономике. Российские учёные выделяют такие деструкции, как разрыв финансовых связей между поколениями, краткосрочные горизонты владения финансовыми активами, наличие рисков изъятия капитала [11]. Каждое новое поколение ХХ в. вынуждено было формировать собственные стратегии накопления капитала с «нулевой» базы вне семейного наследия. Анализ данных тенденций позволяет установить взаимосвязь между разрывом финансовых связей поколений, отсутствием гарантий сохранения наследственного капитала и низким уровнем доверия.

Методы, результаты и обсуждение

Анализ функциональной роли семьи в процессах воспроизводства доверия базируется на результатах массовых опросов, проведённых ведущими социологическими центрами РФ: 1) «Семья как ценность», проведённое Всероссийским Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в январе 2024 г. (телефонное интервью, N=1600); 2) «О разных поколениях» — Фондом Общественное мнение (ФОМ) (сентябрь 2020 г., N=1000); 3) «Предпринимательство в России: отношения россиян, барьеры» — ВЦИОМ (февраль 2019 г., N=1600; 4) «Условия для предпринимательства в России» — ФОМ (июль 2019 г., N=1500). Кроме того, авторы в своем исследовании опирались на результаты экспертного опроса (N=32 эксперта), раскрывающего функциональную роль и специфику действия социальных механизмов воспроизводства доверия в экономических отношениях.

Результаты исследования отчасти были изложены в ранее опубликованной ста-тье1, но ограничения по объёму не позволили дать детализированную оценку факторов, снижающих функциональную роль семьи в развитии доверия. Цель данной статьи — анализ значимости института семьи в процессе воспроизводства доверия, определение детерминант сужения границ воздействия семьи на формирование доверия в экономических отношениях. Гипотеза исследования: несмотря на признание высокой значимости семьи в ценностных ориентациях российского общества, функциональная роль института семьи как механизма формирования доверия в экономических отношениях снижается.

Как показывают результаты исследования ВЦИОМ, в числе приоритетных ценностей российского общества «крепкая семья» занимает верхние строки рейтинга (67%). Помимо признания ценностной значимости, создание семьи относится к числу важ нейших целей для жизни человека (87%).

Отметим, что молодёжь, оценивая свои жизненные приоритеты, менее единодушна (только 70% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет разделяют данную позицию)2.

Несмотря на признание семьи в качестве приоритетной ценности и жизненной цели, институт семьи в современных условиях переживает кризис. Семья подвергается разрушительному воздействию таких факторов, как нарастание агрессивности, доминирование потребительских ценностей, углубление социального неравенства. Кризис института семьи находит отражение в деформации семейных ценностей (отрицание большой семьи или отказ от брака), отложенном деторождении, массовых девиаций нравственной составляющей, росте разводов [12]. Росстат фиксирует негативные тенденции, связанные, как с высокой долей разводов (6,5 разводов на 10 браков), так и со снижением суммарного коэффициента рождаемости (1,78 в 2015 г. и 1,42 в 2022 г.)3.

По мнению учёных, кризисное состояние современной российской семьи отражается и в резком социальном расслоении между возрастными когортами [13], разрыве межпоколенных связей. В исследованиях отмечается наличие ряда деструктивных тенденций, снижающих значимость института семьи в практиках воспроизводства доверия: трансформация гендерных ролей, деградация духовного содержания семейных отношений, рассогласование ценностей [14; 15]. Дополнительным фактором риска становится отрицание ценности накопленных знаний в «серебряном возрасте», инфляция идей о духовно-интеллектуальном богатстве старости, бережного отношения к пожилым членам семьи, как к носителям опыта поколений. Роль стариков как носителей мудрости зачастую нивелируется, что снижает возможности института семьи в формировании доверия. Ориентация на ценности общества потребления приводит к практикам наращивания кредитной задолженности, искажению смыслов сбере- гательного финансового поведения в опыте российских семей [16].

Как показывают результаты исследований, развитие межпоколенных взаимодействий в семье, с одной стороны, выступает одним из важнейших запросов в обществе, с другой — данные практики не всегда удовлетворяют социальные потребности и ожидания различных поколений. Так, результаты опроса ФОМ иллюстрируют полярность восприятия отношений между старшим поколением и молодёжью во взглядах представителей данных демографических групп. В частности, только 37% респондентов в возрасте от 18 до 30 лет считают, что старшее поколение относится к молодёжи «скорее положительно» (для сравнения данный вариант ответа выбрали 62% людей в возрасте от 60 лет). Вызывает тревогу тот факт, что более 1 / 3 молодых людей (38%) считают, что молодёжь отрицательно относится к старшему поколению. Почти 2 / 3 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет (59%) полагают, что «есть вопросы, в которых молодёжь и люди старшего поколения не способны понять друг друга, прийти к согласию» 4. По мнению Б.С. Павлова, серьёзным вызовом институту семьи стал процесс деинституционализации домашнего ухода, прежде всего, представителями старшего поколения в лице бабушек и дедушек [17].

Именно старшее поколение зачастую выступает носителем опыта и традиций сберегательного поведения. Жизненный опыт в возрасте от 55 лет зачастую заменяет финансовое образование, что определяет значимость межпоколенных связей в процессе трансляции сберегательных стратегий и доверия в экономике. Как отмечает Е.Л. Круглова, только интеграция опыта предков и старших поколений, семейной социализации и результатов освоения современных экономических компетенций могут обеспечить формирование эффективного финансового поведения личности [18].

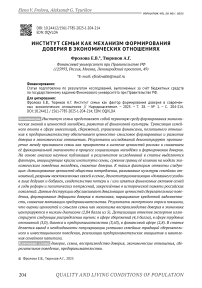

Большинство респондентов (78%) считают, что именно семья определяет «то, какими вырастут дети». Только 14% отводит ключевую роль обществу, школе и окружению в данном вопросе. При этом, однако, результаты исследования ВЦИОМ иллюстрируют тревожный тренд снижения значимости семьи как механизма формирования личностных установок индивида в ответах молодого поколения (рис. 1).

■ Больше от родителей, семьи

■ Больше от общества, школы, окружения

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Как вам кажется, от кого больше зависит воспитание детей: от родителей и семьи или от общества, школы, окружения?»

Fig. 1. Distribution of answers to the question: «In your opinion, on whom does the upbringing of children depend more, what kind of children will they grow up to be: more on their parents, family, or more on society, school, environment?», %

Источник: результаты исследования ВЦИОМ «Семья как ценность». — URL: https://wciom. ru / analytical-reviews / analiticheskii-obzor / semja-kak-cennost (дата обращения: 10.06.2024).

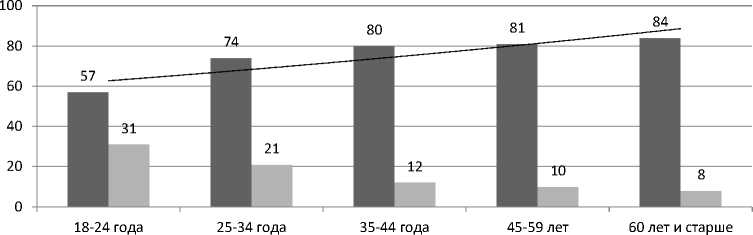

Указанные тренды позволяют высказать предположение об ослаблении функциональной роли семьи, как в целом в формировании общих ценностей подрастающего поколения, так и, в частности, в процессах трансляции и закрепления норм доверия. Данные выводы подтверждаются результатами экспертного опроса (рис. 2). Ценностям и смыслам семьи, как механизмам формирования доверия в современных экономических отношениях, эксперты поставили 2,84 балла из пяти. При этом такие механизмы, как информация и смыслы, транслируемые через неофициальные каналы (блоги, социальные сети, независимые СМИ) занимают верхние строки рейтинга в оценках экспертов (оценка 3,54 балла).

смыслов через смыслов через неофициальные официальные каналы каналы СМИ

Рис. 2. Оценки функционального состояния социальных механизмов формирования доверия в современных экономических отношениях

Fig. 2. Assessments of the functional state of social mechanisms building trust in modern economic relations

Источник: расчёты авторов по данным исследования.

Полученные результаты свидетельствуют, что семья утрачивает свои позиции в практиках формирования доверия и экономической социализации подрастающего поколения. Внешние источники становятся более значимым фактором накопления информации и знаний об экономических взаимодействиях. Российские учёные отмечают, что одной из наиболее значимых детерминант, определяющих трансформацию процессов развития доверия, в последние годы становится масштабная цифровизация всех сфер общественной жизни. Данный тренд обусловил «стремительную виртуализацию» социальных отношений, модернизацию практик обмена информаций, количественные и качественные изменения в системе коммуникаций [19]. Глобализация информационного пространства (расширение возможностей и средств коммуникаций, рост темпов внедрения новых информационных технологий) оспаривает «монополию» семьи на формирование цен- ности доверия. По мнению А.В. Верещагиной, следствием данных процессов становится сужение радиуса доверия до микромира семейных интеракций [20].

По мнению Н.Е. Хагуровой, деструктивные тенденции функционирования института семьи связаны не только с показателями репродуктивного поведения женщин, брачности и разводимости, но и с «потребительской деформацией» моделей взаимодействия в благополучных семьях. Делается вывод, что семейная забота часто ограничивается материальным обеспечением детей, а совместный досуг представляет собой обособленные практики пребывания в информационном пространстве. «Виртуальная изоляция» детей в современных условиях иллюстрирует функциональную слабость института семьи в практиках трансляции знаний и опыта [21]. Усиление кредитной нагрузки, сложность поддержания материального благополучия семьи в условиях кризиса экономической сферы диктуют необходимость пересмотра женщиной ее профессиональных стратегий, «формирует новый гендерный порядок» (одна из оценок экспертов). Можно также отметить усиление новых вызовов институту семьи, которые связаны с нарастающими тенденциями представительства антисемейных идеологем в международных СМИ. Таким образом, отмечается инверсия семейных ролей и ценностей. Инверсность иллюстрируется в подмене традиционных функций, выполняемых членами семьи, ориентацией на достижение материальных успехов, снижении эффективности реализации функции социализации. В этих условиях поддерживать ценность доверия институтом семьи становится затруднительно.

Анализ ответов экспертов показывает, что ценности и смыслы семьи имеют наибольший вес в практиках воспроизводства доверия для сферы сбережений (4,5 балла). Что касается финансовой сферы и института собственности, то здесь экспертные оценки центрируются в нижнем диапазоне (2,8 и 2,29 баллов соответственно). В ходе интервью эксперты пояснили свою позицию, высказав предположение, что, с одной стороны, люди опираются на ценности и смыслы семьи, но, с другой, личный опыт взаимодействия в финансовой сфере приобретает приоритетное значение в процессе принятия решений. Иллюстрация данной точки зрения содержится в следующем высказывании эксперта: «Да, семья предопределяет всё, но, став взрослыми, люди принимают свои решения, берут кредиты, например, это их опыт».

Недостаточную эффективность ценности и смыслы семьи, по мнению экспертов, показывают в практике воспроизводства доверия в сфере трудовых отношений, бизнеса и предпринимательства (3,0 и 3,63 балла соответственно). Указанные обстоятельства позволяют предположить, что институт семьи в современных условиях не позволяет в полной мере обеспечивать мотивацию и готовность молодёжи к предпринимательской деятельности. Кризис доверия в сфере бизнеса и предпринимательства подтверждают результаты опроса ВЦИОМ.

Так, большинство опрошенных респондентов (62%) полагает, что в России сегодня невозможно «вести честный бизнес, ничего не скрывая и никого не обманывая»: 24% выбрали вариант ответа «безусловно, нет», 38% — «скорее, нет» 5.

Учитывая комплексность и масштабность проблемы дефицита доверия в экономике, видится целесообразным наращивание функциональной значимости института семьи. Трансляция успешного экономического опыта семьи, популяризации семейного опыта инвестирования, сберегательного поведения, формировании финансовых связей и накопления семейного капитала, развития семейного предпринимательства может дополнять и усиливать влияние других социальных механизмов развития доверия.

Заключение

Как результаты исследований, так и анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что семья, несмотря на деструктивное влияние внешних факторов, остаётся лидером сохранения традиционных ценностей российского общества, передачи опыта и знаний подрастающему поколению. Институт семьи обеспечивает интеграцию молодёжи в общественную среду, создаёт условия для достижения ею социальной зрелости путём формирования знаний, навыков и поведенческих моделей во всех сферах общественной жизни, в том числе в экономике. Эмпирические исследования свидетельствуют о том, что семейные ценности занимают верхние строки рейтинга в приоритетах россиян, а создание семьи, по мнению респондентов, относится к числу важнейших целей в жизни человека.

Однако, как показывают результаты исследований, семья в современных условиях утрачивает свои лидирующие позиции в практиках передачи подрастающему поколению соответствующих знаний, цен- ностей и опыта, прежде всего в экономических отношениях. Кризис института семьи, обусловленный размыванием культуры семейных отношений, приводит к сужению границ её влияния на модели экономического поведения молодёжи. Отдельного внимания заслуживают нарастающие тенденции разрыва межпоколенных связей в семье, обесценивание опыта и знаний «третьего» возраста.

Ситуацию усугубляет недостаточность позитивного финансового опыта российских семей, а также свидетельства утраты семейных капиталов в 90-е годы российских реформ, а также революционных потрясений начала ХХ века. Результаты опроса экспертов показали, что средние оценки функционирования института семьи в качестве механизма воспроизводства доверия в экономике составляют 2,84 балла из пяти возможных.

Для российского населения характерны представления о преобладании неблагоприятных условий для ведения бизнеса. К последствиям снижения функциональной значимости института семьи как механизма воспроизводства доверия можно отнести такие деструктивные проявления экономического поведения, как снижение мотивации предпринимательской деятельности, сужение практик сберегательного финансового поведения, увеличение кредитной задолженности. Приоритетными направлениями повышения эффективности института семьи как механизма воспроизводства доверия могут стать следующие: популяризация успешных семейных традиций сберегательного и инвестиционного поведения, накопления семейного капитала, реализации предпринимательских инициатив.