Инструменты для нанесения тагарских петроглифов: результаты экспериментально-трасологического исследования

Автор: Зоткина Л.В., Давыдов Р.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты экспериментально-трасологического исследования бронзовых и железных орудий, а также следов пикетажа на красноцветном девонском песчанике, проводившегося с целью определения технологических возможностей тагарских и тесинских металлических инструментов как орудий для создания наскальных изображений способом пикетажа и выявления артефактов, которые могли использоваться для этого. На первом этапе работ выполнен предварительный трасологический анализ петроглифов тагарского времени, а также металлических инструментов и предметов вооружения из фондов Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. Отобраны морфологически подходящие орудия, которые могли служить для создания петроглифов, подготовлены экспериментальные эталоны орудий из каменного сырья, а также из металла - различных сплавов на медной основе и низкоуглеродистой стали. На специальном полигоне проведены эксперименты, в процессе которых сформированы образцы пикетажа. Последний этап работ связан с проведением сопоставительного трасологического анализа экспериментальных и археологических данных (следы выбивки петроглифов и следы износа на орудиях-оригиналах). Такой подход обеспечил возможность экстраполяции полученной экспериментальным путем информации на археологические материалы. В коллекциях тагарских и тесинских металлических предметов выявлены инструменты, использовавшиеся при нанесении наскальных изображений в технике пикетажа. Сделан вывод о том, что специализированных орудий для создания петроглифов в скифское время на территории Минусинской котловины не было, для этого применялись инструменты, которые можно назвать универсальными. Определено, что функционально пригодные металлические орудия для пикетажа изготавливали из оловянистой бронзы и низкоуглеродистой стали с термической обработкой. Такие металлические инструменты появляются в регионе в тагарское и тесинское время.

Наскальное искусство, петроглифы, тагарская культура, минусинская котловина, функциональный анализ, эксперимент, трасология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146552

IDR: 145146552 | УДК: 903.07.31 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.060-071

Текст научной статьи Инструменты для нанесения тагарских петроглифов: результаты экспериментально-трасологического исследования

В изучении технологий создания петроглифов всегда была и остается проблема соотнесения наскальных изображений с конкретными формами использовавшихся при их выполнении орудий. С особой остротой она проявляется в случаях, когда речь идет о петроглифах, культурно-хронологическая атрибуция которых затруднена (например, древнейший пласт) [Мо-лодин и др., 2019; Миклашевич, 2020; Zotkina et al., 2020; Zotkina et al., in press]. Однако ее актуальность обнаруживает себя и при рассмотрении надежно связанных с определенной археологической культурой изображений. Проблема обусловлена прежде всего малочисленно стью находок, которые можно было бы связать с процессом создания наскальных изображений [Зоткина, Бочарова, 2017, с. 28]. И даже если непосредственно под плоскостью с петроглифами обнаружены артефакты, которые по морфологическим особенностям могли служить инструментами при создании наскальных изображений, факт их использования именно в этом качестве требует доказательства.

При изучении технологий в наскальном искусстве традиционно используется экспериментальнотрасологический подход [Beaune, de, Pinçon, 2001; d’Errico, Sacchi, Vanhaeren, 2002; Гиря, Дэвлет Е.Г., 2010; Aubry, Sampaio, Luis, 2011; Миклашевич, 2012; Bradfield, Thackeray, Morris, 2014; Зоткина и др., 2014; Santos Da Rosa et al., 2014; Зоткина, 2019; Федорова, 2019; Zotkina, Kovalev, 2019; Zotkina et al., 2020; Моло-дин и др., 2020]. Известны примеры успешного соотнесения рельефных наскальных изображений и археологических орудий, которыми они были созданы [Alvarez et al., 2001; Plisson, 2007; 2009, p. 442–443; Gueret, Benard, 2017, p. 105–111; Lopèz-Tascon et al., 2020].

Выбор инструментария для экспериментального моделирования наскальных изображений определяется в большинстве случаев двумя путями. Первый связан с рассмотрением максимально разнообразного орудийного набора. Такой подход оптимален, если отсутствуют данные о времени создания петроглифов и не найдено орудий, потенциально пригодных для нанесения этих изображений. В этом случае необходимо проверять все допустимые варианты, для чего подбирается достаточно представительная серия инструментов из различного каменного сырья и сплавов металлов. Желательно рассмотреть орудия с рабочими частями различной формы, разного веса и т.д. (см., напр.: [d’Errico, Sacchi, Vanhaeren, 2002]). Второй путь подразумевает наличие бóльшего объема исходных данных. Если культурно-хронологическая атрибуция петроглифов достаточно надежно установлена, уместно обратиться к археологическим материалам и сделать подборку подходящих по морфологическим характеристикам орудий для выполнения наскальных изображений (см. напр.: [Zotkina, 2016, p. 311, fig. 7]). Затем на основе анализа археологических коллекций готовится эталонная база, максимально приближенная к тем технологическим условиям, которые были актуальны для рассматриваемой археологической культуры. Такой подход был взят за основу исследования технологических характеристик наскального искусства тагарского и тесинского времени и орудийного набора, доступного древним художникам в эту эпоху.

Наскальное искусство скифского периода на территории Минусинской котловины связывается исследователями с тагарской культурой (VIII–III вв. до н.э.) и те-синским переходным этапом (конец III в. до н.э. – начало I в. н.э.) [Савинов, 1994, с. 124; Кузьмин, 2008, с. 187]. Оно рассматривается как «отдельное направление скифо-сибирского стиля» [Советова, 2005, с. 4]. Следует отметить, что стиль в наскальном искусстве этого времени формировался по собственным законам и не всегда вполне соотносился с внутренними этапами развития тагарской культуры и ее тесинского этапа [Вадецкая, 1986, с. 77–129; Кузьмин, 2008; Членова, 1992]. Поэтому его развитие не всегда соответствует периодизации материальной культуры [Советова, 2005, с. 15]. Тесинский пласт в наскальном искусстве Минусинской котловины исследователи с учетом постепенности становления и кристаллизации изобразительной традиции в связи с приходом нового населения, а также узнаваемого предметного комплекса, типичного для тесинского этапа часто называют переходным тагаро-таштыкским [Там же; Дэвлет М.А., 1976; Байбердина (Талягина), 2019].

Инструментарий тагарского и тесинского времени неоднороден по составу и механическим свойствам, поскольку в указанное время металлообработка на территории Минусинской котловины претерпела существенные изменения. Период с VIII по IV в. до н.э. характеризуется исследователями как технологически нестабильный, сохраняющий реликты дотагарского времени. К V–III вв. до н.э. оловянистая бронза становится основным материалом, происходит унификация технологии [Наумов, 1963, с. 189–190; Хаврин, 2000]. На поздних этапах тагарской культуры в Южной Сибири появляются изделия из железа, однако исследователи определяют их как импортные [Завьялов, Терехова, 2014, с. 111]. Происходившее на тесинском этапе увеличение количества железных изделий, в т.ч. предметов бытового назначения, можно связывать с зарождением местной металлургии, но первые известные производственные центры по получению черного металла относятся к периоду, соответствующему таш-тыкской культуре [Сунчугашев, 1979, с. 28]. Эти данные определили выбор археологических материалов, характеристики которых стали основой при изготовлении бронзовых и железных эталонных образцов для технологического исследования наскального искусства тагарской культуры и тесинского этапа.

Цель исследования – определить технологические возможности тагарских и тесинских металлических орудий как инструментов для создания петроглифов способом пикетажа, а также выявить артефакты, которые могли использоваться для этого.

Материалы и методы

Изучение археологических артефактов на основе классического экспериментально-трасологического подхода [Семенов, 1957, с. 6–7, 9, 11] включает:

анализ археологических материалов;

формирование на основе полученных данных рабочей гипотезы, изготовление эталонов и проведение серии экспериментов;

сопоставление результатов проведенных экспериментов с исходными данными – изучаются следы на эталонах и артефактах-оригиналах, делается вывод, подтверждающий или опровергающий рабочую гипотезу.

Настоящее исследование проводилось с целью реконструировать технологический процесс выполнения петроглифов в технике пикетажа в условиях, максимально приближенных к тем, в которых приходилось творить художникам тагарского-тесинского времени. Для этого на основе археологических данных, с учетом морфологических характеристик тагарских и те-синских орудий, а также опубликованных сведений о химическом составе сплавов тагарских бронз были изготовлены эталоны – реплики археологических артефактов из металла. В качестве экспериментального полигона для выполнения эталонов пикетажа была выбрана плоскость красноцветного девонского песчаника с достаточно интенсивным «пустынным загаром», обнаруженная около д. Пойлово в Курагинском р-не Красноярского края [Зоткина и др., 2020, с. 449]. В ходе предварительного осмотра плоскости при различном освещении и с применением микроскопа не были выявлены наскальные изображения. Петроглифы отсутствовали и на соседних плоскостях. Рассматриваемая плоскость была наиболее пригодна для создания экспериментального полигона.

Экспериментально-трасологическое исследование предполагало как реконструкцию технологического процесса пикетажа тагарских петроглифов, так и выявление специфических признаков износа, появившихся на тагарских металлических инструментах в ходе их использования при выбивании наскальных изображений. Алгоритм исследования был следующий:

создание реплик бронзовых орудий (эталонов) на основе анализа коллекций тагарских металлических артефактов;

выполнение различных вариантов пикетажа (прямого и опосредованного, редкого и плотного, с отрывом рабочей части орудия от поверхности и без от- рыва) на пло ско сти экспериментального полигона с помощью реплик тагарских и тесинских металлических инструментов;

проведение трасологического анализа экспериментальных образцов выбитой поверхности;

трасологическое изучение следов износа на рабочих частях реплик металлических тагарских и тесин-ских инструментов;

сопоставление полученных трасологических характеристик эталонов выбивки и следов износа на орудиях-репликах с археологическими оригиналами.

Таким образом, исследование предполагало комплексное рассмотрение технологической цепочки* создания наскальных изображений тагарского времени.

Документирование процесса и результатов экспериментально-трасологического исследования включало фиксацию каждого этапа эксперимента в соответствии с протоколом описания (учитывались время пикетажа, количество произведенных ударов, указывались приемы выбивки, положение орудия относительно плоскости, отмечались особенности износа инструментов и характеристики полученной модификации скальной поверхности). Процесс экспериментов записывался при помощи Экшн Камеры GoPro Hero 5 (видеосъемка 120 кадр/сек). Были выполнены 3D-модели деталей всех эталонов-образцов пикетажа с применением техники облачной фотограмметрии (склейка кадров производилась в программе Agisoft Metashape Pro). Для получения высокоточных моделей (более 1 млн точек на участке площадью 3–5 см2) и дальнейшего детального изучения следов как в плане, так и в профиле использовалась полноматричная камера Nikon D750 с макрообъективом AF-S MICRO Nikkor 60 mm и кольцевой вспышкой Nikon Speedlight Kit R1C1 Macro, позволяющей получить снимки с равномерным освещением всех участков.

Анализ характеристик выбивки в плане производился с использованием портативного микроскопа с увеличением ×20 (Nikon 11470 NS). Для получения данных об особенностях следов выбивки в профиле анализировались трехмерные модели экспериментальных эталонов и трасологически значимых участков петроглифов. Для анализа метрических параметров выбоин в плане и профиле, а также морфологических характеристик следов пикетажа (на основе 3D-моделей) применялось программное обеспечение MeshLab, Blender, Geomagic Studio.

Наскальные изображения в разных масштабах (от общего вида плоскости до деталей петроглифов площадью 1 см2 и менее) снимались фотоаппаратом Nikon D750 с разными объективами (AF-S Nikkor

14-24 mm, AF-S MICRO Nikkor 105 mm, AF-S MICRO Nikkor 60 mm). Для фиксации следов износа на археологических артефактах и экспериментальных эталонах проводилась макросъемка в технике стекинга при помощи камеры Nikon D 3200 с объективом AF-S MICRO Nikkor 60 mm. Для получения резких фотографий на основе кадров с фокусировкой на разных участках использовалась программа Helicon Focus. Документирование следов износа на рабочей части эталонов производилось после каждой серии пикетажа, перед подновлением или после того, как орудие приходило в негодность.

Результаты

Эксперименты по созданию металлических инструментов

С целью выявления потенциальных бронзовых инструментов для нанесения петроглифов были изготовлены экспериментальные копии орудий и предметов вооружения тагарской культуры, которые могли использоваться при нанесении наскальных изображений. Для этого в фондах Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова обследовались различные артефакты тагарской культуры V–III вв. до н.э. Изучались также отдельные железные предметы те-синского периода. В качестве образцов для экспериментальных эталонов из меди и бронзы были выбраны остроконечные и долотовидные орудия, зубила, долота копьевидные, чеканы. Эталонами из железа служили остроконечные инструменты.

Копии из цветных металлов были отлиты в глиняных двучастных формах по деревянным моделям. Металл расплавлялся в керамических тиглях в угольном горне с ручным нагнетанием воздуха двухкамерным мехом. Поскольку механические свойства сплавов на медной основе в зависимости от содержания олова существенно различаются, что сказывается, в частности, на характере следов износа, были привлечены опубликованные результаты анализов элементного состава тагарских металлических изделий. Учтено 76 образцов (втоки, долота, кельты, наконечники копий, серпы, чеканы, топоры, предметы неизвестного назначения). Установлено, что бóльшая часть предметов изготовлена из меди и бронзы с содержанием олова до 12 % [Савельева, 2015, 2016; Хаврин, 2000, табл. 1; 2007, табл. 1]. С учетом этих данных в качестве основы для отливки экспериментальных орудий выбраны медь и 5- и 10%-я оловянистая бронза. После плавки эталонные образцы были изучены методом сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (SEM-EDX) на настольном микроскопе Hitachi TM3000 и элементном анализаторе Bruker

Quantax 70 в ЦКП «Геохронология кайнозоя» ИАЭТ СО РАН. Определено, что содержание олова в полученных бронзах составляет 4–5 и 7–8 %.

В последующем отливки подвергались кузнечнослесарной обработке с применением каменных и металлических инструментов, аналоги которых имеют широкий территориально-хронологический диапазон, – молотков из галечника, меди и бронзы, наковальни из крупной гальки, абразивов из песчаника [Голубева, 2016; Горащук, Сёмин, 2018; Князева, 2011; Fregni, 2014]. Производилось удаление литейных дефектов. Функциональные элементы орудий подвергались упрочняющей ковке (наклеп).

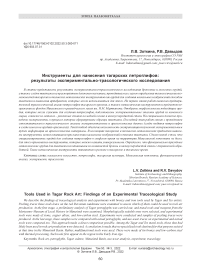

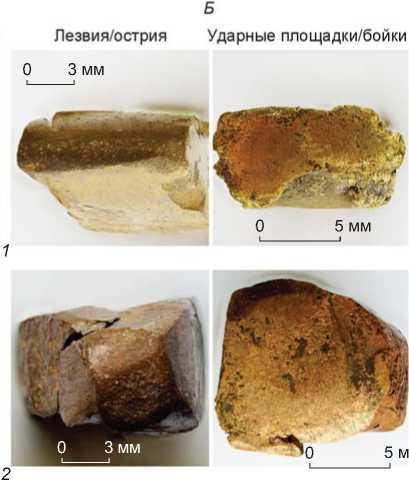

В результате в коллекцию эталонов металлических экспериментальных орудий (всего 11 экз.) вошли (рис. 1): зубила из меди, 4–5 и 7–8%-й бронзы; остроконечные орудия из меди, 4–5 и 7–8%-й бронзы; долотовидное орудие из 7–8%-й бронзы; долото копьевидное из 4–5%-й бронзы; чекан из 7–8%-й бронзы; молотки из меди и 4–5%-й бронзы.

Железные эталоны – остроконечные и долотовидные орудия – были откованы из низкоуглеродистой стали двух марок (СТ1 с содержанием С 0,06–0,12 % и СТ3 с содержанием С 0,14–0,22 %), половина закалена в холодной воде. В итоге получено восемь эталонов: остроконечные орудия из СТ1 и СТ3 незакаленные и закаленные; долотовидные орудия из СТ1 и СТ3 незакаленные и закаленные.

Эксперименты по выполнению выбивки

После того, как была подготовлена серия эталонов металлических инструментов, проводились эксперименты по выполнению пикетажа на скальной поверхности (рис. 2). Каждое орудие использовалось до финальной стадии износа, т.е. до такого состояния рабочей части, когда инструмент становился непригодным для нанесения выбивки. В большинстве случаев орудия-эталоны, несмотря на интенсивный износ, подновлялись после каждого применения. Обычно каждый экспериментальный инструмент служил для выполнения трех-четырех эталонов выбивки.

В ходе экспериментов обращалось внимание на эффективность орудий и соответствие получаемых выбоин следам пикетажа петроглифов тагарско-го, тесинского времени или других эпох. Если рабочая часть при нанесении минимального количества (около пяти) ударов становилась непригодной, а образовавшиеся следы не имели ярко выраженного рельефа, были поверхностными и не соответствовали характеристикам выбоин пикетажа, типичным для наскального искусства региона, такой инструмент признавался неприменимым для создания наскальных изображений в технике выбивки. На основе наблюдений за на-

Рис. 1. Экспериментальные металлические орудия.

А - медные ( 1 , 4 , 10 ) и бронзовые ( 2 , 3 , 5-9 , 11 ) орудия: 1-3 - зубила; 4-6 - остроконечные орудия; 7 - долото копьевидное; 8 -долотовидное орудие; 9 - чекан; 10 , 11 - молотки. Б - орудия с деревянными рукоятями: 1 - остроконечное; 2 - долото копьевидное; 3 - чекан; 4 , 5 - молотки. В - железные орудия ( 1, 3, 5, 7 - сталь СТ1; 2 , 4 , 6 , 8 - сталь СТ3; 1 , 2 , 5 , 6 - незакаленные;

3 , 4 , 7 , 8 - закалены в холодной воде): 1-4 - остроконечные стержневидные; 5-8 - долотовидные.

несением пикетажа металлическими орудиями сделаны следующие выводы.

Инструменты из меди крайне быстро изнашивались, рабочий край деформировался в результате нескольких ударов. Образовавшиеся выбоины были немногочисленные, поверхностные, рельеф скалы изменился незначительно. Первые подновления с помощью абразива позволяли довольно быстро восстановить эффективность орудий, т.к. медь относительно мягкий металл. Однако подправка рабочего края требовалась каждые 2-3 мин, поэтому орудия из меди вряд ли можно считать подходящими для создания петроглифов в технике пикетажа на красноцветном девонском песчанике.

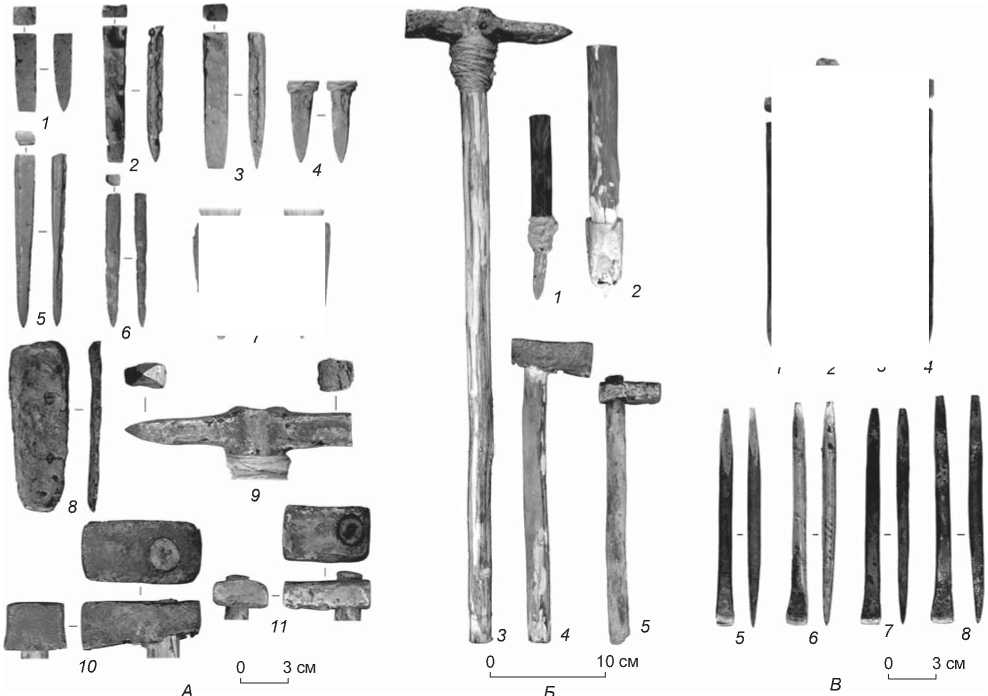

Орудия из бронзы с содержанием олова 4-5 и 7-8 % продемонстрировали примерно сопоставимые возможности применения для создания рельефных наскальных изображений. В среднем эффективный пикетаж стержнями из таких сплавов без подновлений продолжался от 5 до 7 мин. В технике прямого пикетажа за это время можно нанести ок. 700 ударов, ко- торым соответствует обычно такое же количество следов (рис. 2, 3, 4). В результате ударов опосредованным приемом с отрывом от обрабатываемой поверхности образуется примерно 60 лунок (рис. 2, 1, 2). Таким образом, с помощью орудий из 4-5 и 7-8%-й оловя-нистой бронзы вовсе без подновлений или почти без них в технике выбивки можно создать одно небольшое изображение площадью от 10 до 15 см2 (в зависимости от плотности пикетажа и выбранного приема). Следы, полученные в ходе экспериментов, имеют достаточно выраженный рельеф; хорошо прослеживается зависимость формы лунок пикетажа от морфологических особенностей рабочей части инструмента. Наиболее выразительные следы остаются после ударов различными долотовидными и стрежневидными орудиями (рис. 2). Экспериментально полученные выбоины имеют сходство с таковыми на петроглифах Минусинской котловины (рис. 3). Выше высказывалось предположение об использовании оружия в качестве инструментов для создания петроглифов [Зоткина и др., 2014, с. 57], однако в ходе экспериментов

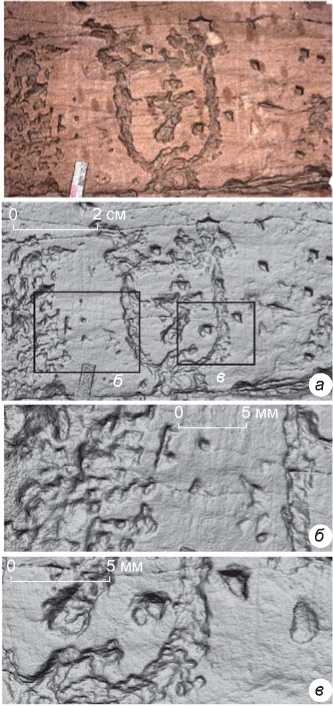

Рис. 2 . Выбивка, произведенная экспериментальными орудиями с использованием приемов пикетажа прямого плотного, опосредованного с отрывом (3D-модели).

1 , 2 – следы редкой опосредованной выбивки долотом из 5%-й оловянистой бронзы; 3 , 4 – следы плотного прямого пикетажа, плотной прямой выбивки долотом из 5%-й оловянистой бронзы; 5 , 6 – следы редкой опосредованной выбивки стержнем из закаленной стали.

была установлена неэффективность бронзового чекана как инструмента для пикетажа. Поскольку деревянная рукоять амортизировала и «гасила» импульс ударов, следы получались поверхностные и невыразительные.

В ходе экспериментов использовались также закаленные и незакаленные инструменты из низкоуглеродистой стали. Орудия из незакаленной стали СТ1, как и медные стержни, были признаны непригодными для выполнения пикетажа. Эталоны из закаленной стали СТ1 и из незакаленной СТ3 по износоустойчивости и эффективности были примерно сопоставимы с вышеупомянутыми орудиями из бронзы. Однако ввиду большей твердости металла процесс их подновления требовал бóльших усилий и времени. Сходство проявляют и следы пикетажа, оставленные стальными и бронзовыми инструментами. Специфичные следы принадлежат только остроконечному стержню из закаленной стали СТ3. Рабочая часть орудия была минимально модифицирована в результате выбивания, и он, оставляя достаточно выразительные глубокие следы, довольно долго использовался без подновления (см. рис. 2, 5, 6). Полученные выбоины обнаруживают сходство с таковыми среди петроглифов Минусинской котловины (см. рис. 3, 3, 4). Подновление инструментов из закаленной стали требовало самых больших затрат энергии и времени.

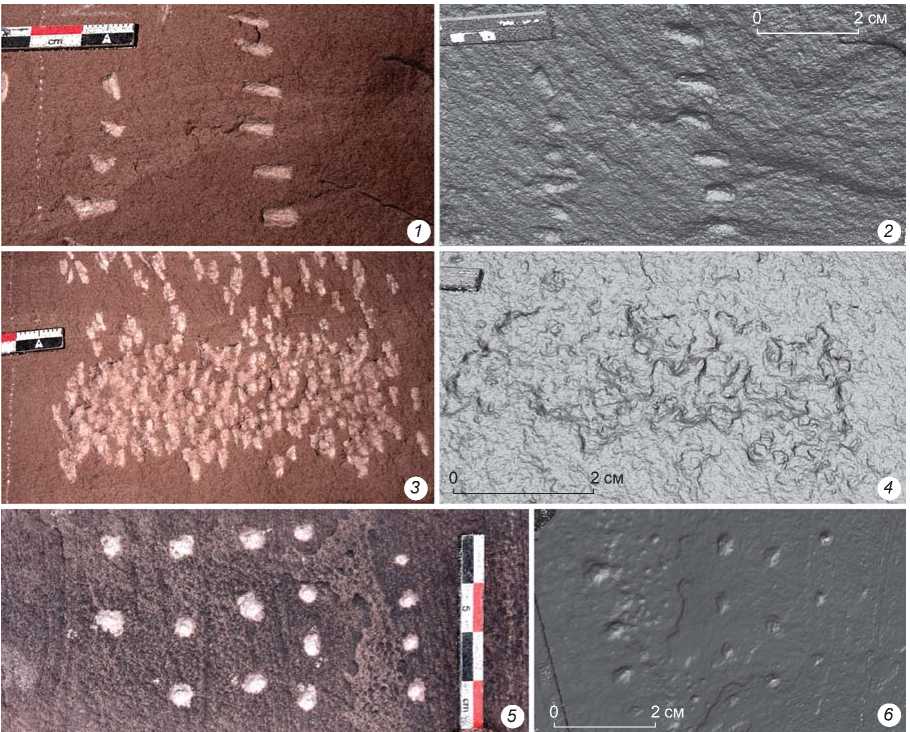

Результаты сопоставительного анализа экспериментальных образцов пикетажа с тагарскими и тесинскими петроглифами

Наиболее характерными признаками применения металлических инструментов являются ровные контуры выбоин, стабильно повторяющаяся форма следов: она часто близка к округлой – вероятно, в качестве рабочей части служило постепенно притупляющееся острие, реже – продолговатая и подтреугольная, возможно, из-за использования основной и острой боко-

а

а

2 cм

б

2 cм

в

2 cм

Рис. 3. Петроглифы тагарского и тесинского времени и фрагменты скальной поверхности с характерными следами пикетажа металлическими инструментами.

1 – изображение оленя в скифо-сибирском стиле ( а , б – трасологически значимые фрагменты (3D-модели)), г. Сорок Зубьев, Оглахты, Республика Хакасия; 2 – изображение тагарского воина с чеканом в руке ( а–в – трасологически значимые фрагменты (3D-модели)), Шалаболинская писаница, Красноярский край; 3 – зооморфная фигура в позе внезапной остановки ( а , б – трасологически значимые фрагменты (3D-модели)), Шалаболинская писаница, Красноярский край; 4 – изображение котла тесинского времени (3D-модели с текстурой и без) ( б , в – с трасологически значимыми фрагментами), Малая Боярская писаница, Республика Хакасия.

вой частей зубила [Там же, с. 57, рис. 2]. В ходе экспериментов орудия-эталоны, показавшие наибольшую эффективность, позволяли получить выбоины с особенностями, которые появились в результате использования металлических инструментов (см. рис. 2). Причем созданные с помощью этих орудий образцы выбоин обнаруживают большое сходство с таковыми на поздних петроглифах, в т.ч. отнесенных к тагарско-му и тесинскому времени (см. рис. 3). Проведенный сопоставительный анализ дает возможность экстраполировать полученные экспериментальным путем данные на материалы наскального искусства и сделать предварительный вывод о том, что выбранные в качестве прототипов для эталонов тагарские и тесинские металлические орудия могли служить для выбивки петроглифов этого времени.

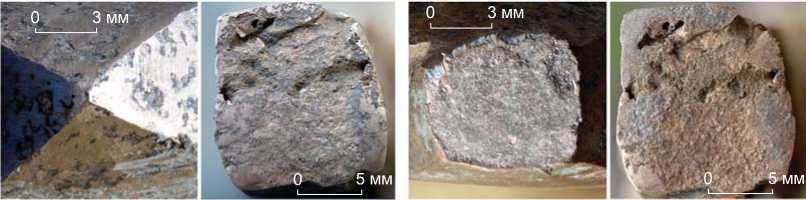

Результаты анализа следов износа на орудиях-эталонах

Для создания 76 образцов пикетажа использовались экспериментальные инструменты. При обследовании на медных и бронзовых орудиях были выявлены специфические следы износа, возникающие при нанесении петроглифов в технике пикетажа (см. рис. 1, 2).

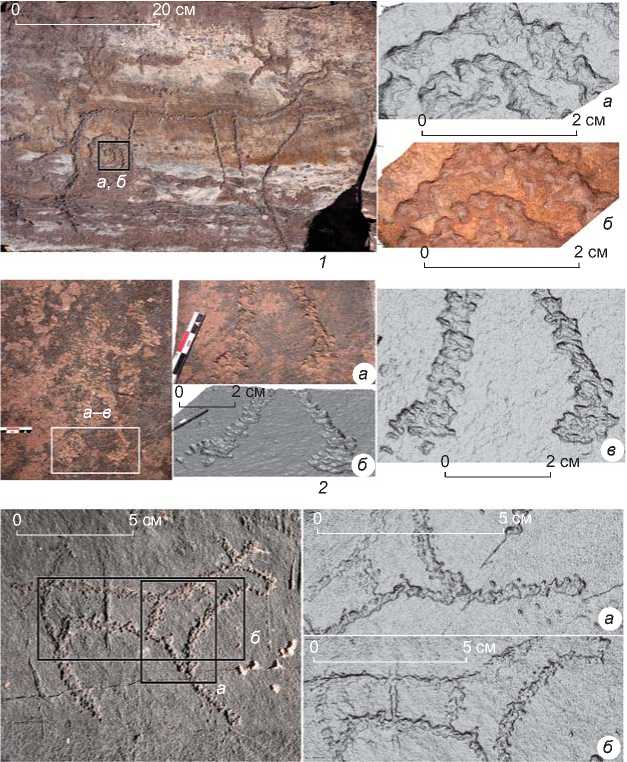

Лезвия зубил и долот получили характерное уплощение, на всей поверхности отпечатался микрорельеф скальной поверхности (рис. 4). Фиксируются направленные в бок выступы металла и отдельные группы параллельных царапин от ударов по касательной (рис. 4, 1 ). В профиле тонкие предметы от сильных нагрузок деформировались.

Острия имеют округлые уплощения с микрорельефом скальной поверхности и выступами металла, загнутыми вбок и назад (рис. 4, 2-4 ). По краям видны параллельные царапины - результаты касательных ударов (рис. 4, 3 ).

Бойки и ударные площадки при опосредованном пикетаже уплощались, становились округлыми (рис. 4, 1 , 2 , 4 ). Их рельеф нивелировался, возникали расслоения из-за наклепа. В месте ударов имеются отпечатки каменного ударника с неровным микрорельефом (рис. 4, 1 ; 5, 1 ). Отдельные царапины по краям связаны с ударами по касательной (см. рис. 4, 1 ).

Тонкие бронзовые предметы часто изгибались. Степень деформации площадок медных орудий значительно больше, чем бронзовых (2-7 и 1-2 мм соответственно).

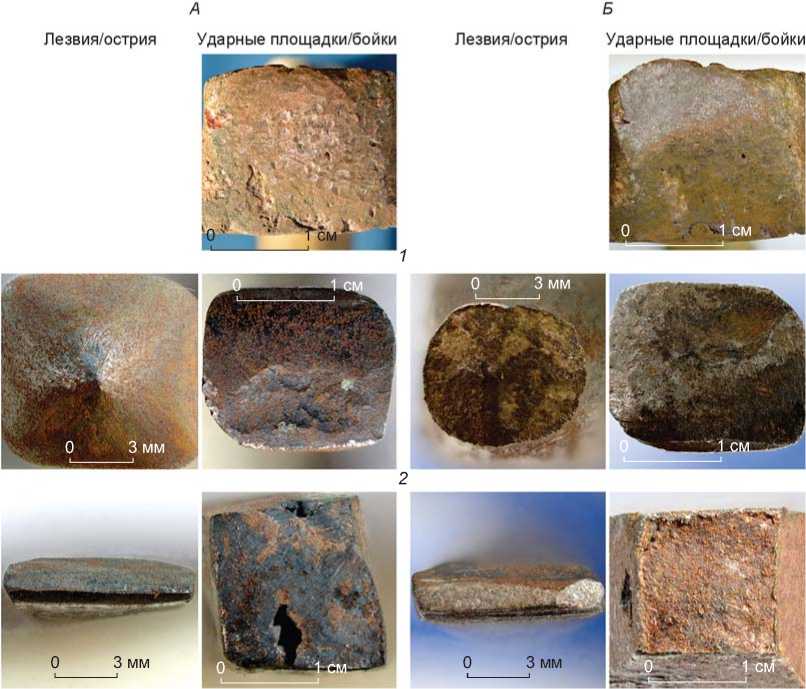

Такие же следы выявлены на стальных эталонных орудиях. Острия уплощены, на них отпечатан микрорельеф скальной поверхности. Лезвия смяты, на них фиксируются характерные углубления и выступы песчаника. Ударные площадки имеют карнизы металла по краям, линейные следы ударов по касательной и отпечатки каменных ударных орудий (см. рис. 5, 2 , 3 ).

А

Лезвия/острия Ударные площадки/бойки

0 3 мм

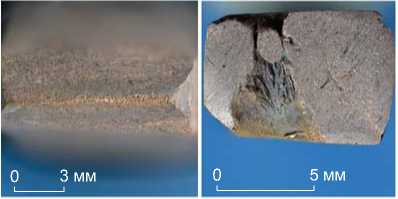

Рис. 4. Рабочие поверхности экспериментальных бронзовых орудий после изготовления ( А ) и после использования ( Б).

1 , 3 , 4 - бронза 7-8%-я оловянистая; 2 - бронза 4-5%-я оловянистая. 1 - зубило; 2 - остроконечное орудие; 3 - копьевидное долото; 4 - чекан.

Рис. 5. Рабочие поверхности экспериментальных медных и стальных орудий после изготовления ( А ) и после использования ( Б ).

1 – медь; 2 – сталь незакаленная; 3 – сталь закаленная. 1 – молоток; 2 – остроконечное орудие; 3 – зубило.

Дискуссия

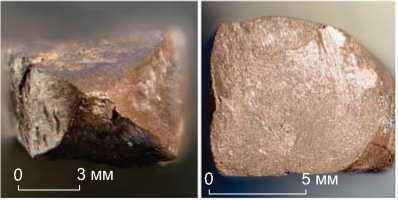

В фондах Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова были выявлены четыре предмета со следами износа, аналогичными зафиксированным в ходе экспериментов: бронзовые – прямоугольное в сечении стержневидное орудие (ММ А9335), копьевидное долото (ММ А499), долотовидное орудие (ММ А9734) и железное остроконечное (ВФ681-44) (рис. 6).

Стержневидное орудие (ММ А9335) имеет боек, на котором фиксируется наклеп и уплощение с микрорельефом каменного орудия (рис. 6, 1 ). По краям видны царапины от касательных ударов. Острие закруглено от ударов под разными углами. Ярко выражено уплощение с отчетливым микрорельефом скальной поверхности. От ударов орудие изогнулось.

Копьевидное долото (ММ А499) (рис. 6, 2 ) представляет собой втульчатое орудие, лезвие которого равномерно уплощено, с четким микрорельефом скальной поверхности на всей площади.

Долотовидный предмет (ММ А9734) имеет уплощенную ударную площадку, на которой фиксируются следы каменного орудия и царапины от касательных ударов (рис. 6, 3). Его лезвие с отпечатками рельефа скальной поверхности смято.

Таким образом, бронзовые инструменты для нанесения петроглифов тагарской культуры выявлены среди универсальных инструментов различных форм.

Железное остроконечное орудие (ВФ681-44) те-синского этапа характеризуется сплющенной ударной площадкой с выступами металла по краям и линейными следами от касательных ударов (рис. 6, 4 ). Его острие уплощено, при этом сохраняются отпечатки микрорельефа скальной поверхности, которые не распространяются на боковые стороны. По бокам имеются регулярные линейные следы, указывающие на подновление орудия.

Железное изделие весьма простой формы. Изготовление и применение подобных орудий из металла с низким содержанием углерода относится к начальной фазе развития ме стной металлургии на переходном тесинском этапе. Сталь экспериментальных образцов по содержанию углерода аналогична сырцовой стали, которую получали без специальной це-

0 2 мм

0 2 мм

0 2 мм

0 2 мм

0 2 мм

0 2 мм 0 2 мм 0 2 мм

Рис. 6. Орудия с признаками работы по скальной поверхности из фондов Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова.

1 – стержневидное (ММ А9335); 2 – копьевидное долото (ММ А499); 3 – долотовидное орудие (ММ А9734); 4 – остроконечное (ВФ681-44).

ментации [Завьялов, Розанова, Терехова, 2012, с. 31]. Закалка в холодной воде – наиболее простая техника термической обработки, использовавшаяся в Южной Сибири в гунно-сарматское время, о чем свидетельствуют, в частности, железные напильники местного производства [Соенов, Константинова, 2015, рис. 8]. Инструмент из Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова интересен наличием втулки, которая не использовалась по назначению. На это указывают деформация ударной площадки и слишком маленький размер отверстия. Орудие с втулкой можно считать примером копирования бронзовых втуль-чатых форм на раннем этапе технологической адаптации к новому сырью.

Информация о контексте обнаружения рассмотренных металлических изделий, к сожалению, от- сутствует. Данные артефакты – результаты подъемных сборов – поступили в музей в конце XIX в. Тем не менее, сведения о характере износа на этих предметах дают очень важную информацию о том, какие категории орудий могли использоваться для создания наскальных изображений в скифскую эпоху.

Следует отметить, что проведенные ранее эксперименты с целью воспроизведения пикетажа каменными орудиями из местного для Минусинской котловины галечного сырья показали очень высокую эффективность и износостойкость. Вероятность использования оббитых галек в качестве инструментов для нанесения петроглифов и в тагарское время исключать нельзя, поскольку они эффективнее металлических орудий, а трудозатраты на их изготовление в эту эпоху были намного ниже, чем на создание инструментов из металла.

Заключение

Проведенные эксперименты по реконструкции технологического процесса нанесения наскальных изображений в технике пикетажа показали, что стержневидные и долотовидные орудия из 4–5 и 7–8%-й оловянистой бронзы, типичные для V–III вв. до н.э. и ассоциирующиеся с развитыми этапами становления тагарской цветной металлургии, а также стержневидные инструменты из закаленной малоуглеродистой стали могли применяться для создания тагарских петроглифов. Однако сопоставительное трасологическое изучение следов на археологических оригиналах и на экспериментальных образцах дает возможность определить, какие петроглифы были выполнены инструментами с характеристиками, рассмотренными выше (см. рис. 4, 5), а какие орудия из металлов служили для создания наскальных изображений (см. рис. 6). Таким образом, сопоставительный анализ следов пикетажа на скальной поверхности и следов износа на металлических инструментах позволяет экстраполировать экспериментальные данные на изучаемые археологические материалы.

На основе комплексного технологического исследования процесса и результатов создания выбивки металлическими орудиями можно сделать предварительный вывод об отсутствии специализированных инструментов для этих задач в тагарское и тесинское время. Полученные данные о морфологических особенностях орудий, а также о характере сплавов, из которых сделаны наиболее эффективные инструменты для нанесения наскальных изображений в технике выбивки, будут небесполезны для последующего изучения технологического аспекта в наскальном искусстве Минусинской котловины и Южной Сибири.

Исследование выполнено на средства гранта Президента РФ, № МК-2273.2020.6.

Список литературы Инструменты для нанесения тагарских петроглифов: результаты экспериментально-трасологического исследования

- Байбердина (Талягина) М.А. Изображения тесинского времени в Минусинской котловине в контексте археологического материала // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 3 (27). – С. 20–34.

- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. – Л.: Наука, 1986. – 180 с.

- Гиря Е.Ю., Дэвлет Е.Г. Некоторые результаты разработки методики изучения техники выполнения петроглифов пикетажем // Урал. ист. вестн. – 2010. – № 1 (26). – С. 107–118.

- Голубева Е.В. Теория и практика экспериментально-трасологических исследований неметаллического инструментария раннего железного века – Средневековья (на материалах южно-таежной зоны Средней Сибири). – Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2016. – 144 с.

- Горащук И.В., Сёмин Д.В. Металлургический и металлообрабатывающий комплекс каменных орудий труда с поселения Михайлово-Овсянка в Самарской области // Вестн. Удмурт. гос. ун-та. Сер.: История и филология. – 2018. – № 4 (28). – С. 599–606.

- Дэвлет М.А. Большая Боярская писаница. – М.: Наука, 1976. – 39 с.

- Завьялов В.И., Розанова Л.С., Терехова Н.Н. Традиции и инновации в производственной культуре Северной Руси. – М.: Анкил, 2012. – 376 с.

- Завьялов В.И., Терехова Н.Н. К вопросу о происхождении железных изделий у племен тагарской культуры // КСИА. – 2014. – Вып. 236. – С. 109–112.

- Зоткина Л.В. К вопросу о методике изучения палимпсестов (на примере композиции с Шалаболинской писаницы, Красноярский край) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 2. – С. 93–102.

- Зоткина Л.В., Бочарова Е.Н. Результаты технолого-трасологического исследования каменных орудий для выполнения петроглифов в технике пикетажа // Сибирские исторические исследования. – 2017. – № 4. – С. 27–45.

- Зоткина Л.В., Солодейников А.К., Давыдов Р.В., Курбанов Р.Н., Постников Н.В., Сутугин С.В., Шевченко Т.А., Конохов В.А., Федоренко П.Ю. Результаты полевых исследований памятников наскального искусства древнейшего пласта на территории Минусинской котловины в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. XXVI. – С. 445–452.

- Зоткина Л.В., Техтереков А.С., Харевич В.М., Плиссон Х. Экспериментальное изучение технологий в наскальном искусстве Минусинской котловины: виды пикетажа и инструментария // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 1. – С. 55–65.

- Князева Е.В. Технология металлургии и металлообработки на территории Нижнего Приангарья в средние века: опыт экспериментально-трасологических исследований // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2011. – № 5: Археология и этнография. – С. 108–116.

- Кузьмин Н.Ю. Этапы сложения и развития тесинской культуры (по погребальным памятникам степей Минусинской котловины) // Номады казахских степей: этносоцио-культурные процессы и контакты в Евразии скифо-сакской эпохи. – Астана: Президентский центр культуры Республики Казахстан, 2008. – С. 187–204.

- Миклашевич Е.А. Техника гравировки в наскальном искусстве скифского времени // Изобразительные и техно-логические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. – С. 157–202. – (Труды Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства).

- Миклашевич Е.А. О сходстве древнейших наскальных изображений Южной Сибири и Центральной Азии и проблеме их атрибуции // КСИА. – 2020. – № 261. – С. 82–98.

- Молодин В.И., Женест Ж.-М., Зоткина Л.В., Черемисин Д.В., Кретэн К. «Калгутинский» стиль в наскальном искусстве Центральной Азии. // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 3. – C. 12–26.

- Молодин В.И., Зоткина Л.В., Кретэн К., Черемисин Д.В., Батболд Н., Цэвээндорж Д. Палимпсест с местонахождения Цагаан-Салаа IV (Монгольский Алтай): относительная хронология изображений // КСИА. – 2020. – № 260. – С. 134–150.

- Наумов Д.В. Производство и обработка древних медных и бронзовых изделий Минусинской котловины // Новые методы в археологических исследованиях. – М.; Л.: АН СССР, 1963. – С. 159–190.

- Савельева А.С. Цветной металл тагарской культуры: история исследований состава сплавов на медной основе с 1860-х по 1950-е гг. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2015. – № 4 (36). – С. 85–95.

- Савельева А.С. Цветной металл тагарской культуры: история исследований состава сплавов на медной основе с 1960-х по 2000-е гг. // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2016. – № 408. – С. 125–133.

- Савельева А.С., Герман П.В. Бронзы из курганного могильника тагарской культуры Некрасово II (по материалам раскопок 1970 г.) // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2015. – № 6 (38). – С. 108–118.

- Савинов Д.Г. Развитие стиля изображений на плитах курганов тагарской культуры // Проблемы археологии. – СПб.: СПб. гос. ун-т, 1994. – Вып. 3. – С. 123–136.

- Семенов С.А. Первобытная техника (опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы). – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – 240 с. – (МИА; № 54).

- Советова О.С. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 140 с.

- Соенов В.И., Константинова Е.А. Ремесленные производства населения Алтая (II в. до н.э. – V в. н.э.). – Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. гос. ун-та, 2015. – 248 с.

- Сунчугашев Я.И. Древняя металлургия Хакасии: эпоха железа. – Новосибирск: Наука, 1979. – 193 с.

- Федорова Д.Н. Применение современных технологий для изучения петроглифов Русского Севера // Зап. ИИМК РАН. – 2019. – № 20. – С. 104–111.

- Хаврин С.В. Тагарские бронзы // Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура: сб. ст. к 60-летию М.Л. Подольского. – СПб.: Мир книги, 2000. – С. 183–193.

- Хаврин С.В. Тагарские бронзы Ширинского района Хакасии // Сборник научных трудов в честь 60-летия А.В. Виноградова. – СПб.: Культ-Информ-Пресс, 2007. – С. 115–122.

- Членова Н.Л. Тагарская культура // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. – М.: Наука, 1992. – С. 206–223.

- Alvarez M., Fiore D., Favrey E., Guerra R.C. The use of lithic artifacts for making rock art engravings: observation and analysis of use-wear traces in experimental tools through optical microscopy and SEM // J. of Archaeol. Sci. – 2001. – N 28. – P. 457–464.

- Aubry T., Sampaio J., Luís L. Approche expérimentale appliquée à l’étude des vestiges du Paléolithique supérieur de la Vallée du Côa (Portugal) // La Investigación Experimental Aplicada a la Arqueología. – Granada: Universidad de Granada, 2011. – Vol. 1: Tecnología y Traceología Lítica Prehistórica y su Experimentación. – P. 87–96.

- Bradfi eld J., Thackeray J.F., Morris D. An experimental investigation into the origin of incised lines on a 4000-year-old engraving from Wonderwerk cave, Northern Cape Province // South African Archaeol. Bull. – 2014. – N 69 (199). – P. 72–79.

- Beaune S.A., de, Pinçon G. Approche expérimentale des techniques magdaléniennes de sculpture pariétale: le cas d’Angles-sur-Anglin (Vienne) // Préhistoire et approche expérimentale. – Montignac: Ed. Monique Mergoil, 2001. – P. 67–75.

- D’Errico F., Sacchi D., Vanhaeren M. L’analyse technique de l’art gravé de Fornols-Haut, Campôme, France. Implications dans la datation des représentations de style paléolithique à l’air libre // L’art paléolithique à l’air libre: le paysage modifi é par l’image, Tautavel-Campôme, 7–9 octobre 1999. – Carcassonne: Gaep, Géopré, 2002. – P. 75–86.

- Fregni E.G. The Compleat Metalsmith: Craft and Technology in the British Bronze Age. – Sheffi eld: Univ. of Sheffi eld, Dep. of Archaeol., 2014. – 231 p.

- Gueret C., Benard A. “Fontainebleau rock art” (Ile-de-France, France), an exceptional rock art group dated to the Mesolithic? Critical return on the lithic material discovered in three decorated rock shelters // J. of Archaeol. Sci.: Reports. – 2017. – N 1. – P. 99–120.

- Leroi-Gourhan A. Le Geste et La Parole. – P.: Albin Michel, 1964. – Vol. 1: Technique et langage. – 323 p.

- Lopèz-Tascon C., Pedergnana A., Ollé A., Rasilla M., de la, Mazo C. Characterization of the use-wear and residues resulting from limestone working. Experimental approach to the parietal art of La Viña rock shelter (La Manzaneda, Asturias, Spain) // Quat. Intern. – 2020. – Vol. 569–570. – P. 212–227.

- Plisson H. La fonction des outils de silex dans les grottes ornées paléolithiques // Congrès du Centenaire: Un siècle de construction du discours scientifi que en Préhistoire. – P.: Société Préhist. française, 2007. – P. 125–132.

- Plisson H. Analyse tracéologique de 4 pics d’Olga Grande: des outils pour les gravures de plein air? // 200 séculos da história do vale do Côa: na vida quotidiana dos caçadores-artistos do pаleolithico. – Lisboa: IGESPAR, 2009. – P. 436–443.

- Santos Da Rosa N., Cura S., Gersés S., Cura P. Between tools and engravings: technology and experimental archaeology to the study of Cachao do Algarve rock art // UISPP 2014: Technology and Experimentation in Archaeology. – Oxford, 2014. – P. 87–96. – (BAR Intern. Ser.; vol. 10, N 2657).

- Zotkina L.V. Le bison de La Grèze (Marquay, Dordogne, France) sous le microscope // Paléo. Revue d’Archéologie Préhistorique. – 2016. – N 27. – P. 307–320.

- Zotkina L.V., Cretin C., Plisson H., Geneste J.-M., Molodin V.I. Technological parameters of rock art at the Kalgutinsky Rudnik site on the Ukok Plateau, Russian Altai region // Quat. Intern. – 2020. – Vol. 559.– P. 188–197.

- Zotkina L.V., Kolobova K.A., Sutugin S.V. Technological or Stylistic features: What defi nes the Minusinsk style in the earliest rock art from the Minusinsk basin (Southern Siberia). – In press.

- Zotkina L.V., Kovalev V.S. Lithic or metal tools: technotraceological and 3D analysis of rock art // Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. – 2019. – Vol. 13. – e00099.