Интеграция бизнеса, образования и науки на региональном уровне в целях реализации национальной технологической инициативы

Автор: Ляпина Иннара Рафаильевна, Строева Олеся Анатольевна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Международные интеграционные процессы и их влияние на социально-экономическое развитие региона

Статья в выпуске: 3 (40), 2017 года.

Бесплатный доступ

Сложившаяся в мире ситуация показывает, что следующим за постиндустриальным этапом развития экономик всех развитых мировых держав является создание новой парадигмы развития, базирующейся на экономике знаний, достижениях науки, инновациях, глобальных информационно-коммуникационных системах и ведущей к построению инновационной экономики. В условиях формирования национальной инновационной экономики в Российской Федерации создаются предпосылки для интеграции усилий представителей бизнеса, науки и образования по разработке, производству и реализации высокотехнологических продуктов, обладающих значительным экономическим или социальным потенциалом. И это не только задача, озвученная Правительством России, но и естественный процесс в экономике страны, способствующий повышению эффективности деятельности всех участников интеграции. В результате интегрированного взаимодействия образования, науки и бизнеса возникает синергический эффект за счет формирования интерактивной модели взаимодействия, предполагающий активное использование объединенных знаний, идей, технологий и прочих ресурсов при реализации инновационных проектов. При этом интеграционные процессы многообразны, сложны и протекают в каждом случае с учетом специфики деятельности интегрирующихся сторон. В этой связи целью исследования является характеристика воздействия процесса интеграции образования, науки и бизнеса на реализацию национальной технологической инициативы в целом по стране и изучение опыта интеграции указанных субъектов на региональном уровне. В ходе исследования были изучены этапы процесса формирования национальной инновационной экономики России; охарактеризована роль образования, науки и бизнеса в реализации Национальной технологической инициативы; доказано, что образовательные учреждения являются ключевым звеном в интеграционном процессе по цепочке «образование - наука - бизнес»; изучен опыт интеграции образования, науки и бизнеса по регионам России. В итоге проведенного исследования подчеркивается необходимость предпочтения мягких форм интеграции образования, науки и бизнеса на региональном уровне, поскольку именно они позволяют сохранять гибкость интегрированных структур и допускают внесение необходимых корректив в состав участников и реализуемые инновационные проекты в целях решения насущных задач Национальной технологической инициативы.

Интеграция, национальная инновационная экономика, национальная технологическая инициатива, интеграция образования, науки и бизнеса, формы интеграции

Короткий адрес: https://sciup.org/14971248

IDR: 14971248 | УДК: 338.26:658.1 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2017.3.3

Текст научной статьи Интеграция бизнеса, образования и науки на региональном уровне в целях реализации национальной технологической инициативы

DOI:

Особенности интеграции образования, науки и бизнеса при реализации Национальной технологической инициативы

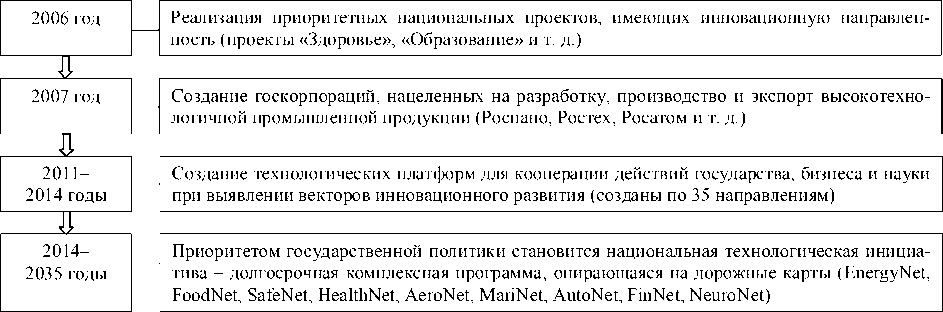

Процесс формирования национальной инновационной экономики России в своем развитии прошел ряд этапов (см. рис. 1) и в настоящее время нацелен на реализацию комплексной программы «Национальная технологическая инициатива».

Данная программа включает системные решения по определению ключевых технологий, необходимых изменений в области норм и правил, работающих мер финансового и кадрового развития, механизмов вовлечения и вознаграждения носителей необходимых компетенций [11]. Она предполагает скоординированную работу всех заинтересо- ванных лиц (ведущих научных и образовательных организаций, крупных и средних производственных предприятий, субъектов малого предпринимательства, общественных объединений) в целях обеспечения глобального технологического паритета России и стран – технологических лидеров, а также подготовки национальных компаний к работе на принципиально новых отраслевых рынках, составляющих будущую основу мировой экономики (см. табл. 1).

В этой связи успех мероприятий в рамках НТИ во многом зависит от качества координации усилий в этой области образования, науки и бизнеса. Чаще всего необходимость согласования действий побуждает образовательные учреждения, науку и бизнес не просто обсуждать варианты совместных действий, а интегрировать свою деятельность.

Рис. 1. Этапы процесса формирования национальной инновационной экономики России Примечание. Составлено авторами.

Таблица 1

Роль образования, науки и бизнеса в реализации НТИ

|

Участники НТИ |

Цель в рамках НТИ |

Факторы, побуждающие к интеграции |

|

Образование |

Подготовка специалистов с инновационным мышлением, обладающих профессиональными и межпрофессиональными компетенциями, необходимыми в будущей работе, и успешно способных осуществлять будущие трудовые функции в условиях конкуренции |

– необходимо развитие практических навыков, инновационных и предпринимательских способностей обучающихся; – недостаточно средств на НИР; – необходимо внедрять междисциплинарный подход к образованию; – затруднены демонстрация возможностей и использование современной техники и технологий, используемых предприятиями, в ходе учебного процесса |

|

Наука |

Приращение знаний, открытие новых свойств и закономерностей исследуемых объектов, развитие экономического потенциала общества, создание новых потребительских стоимостей |

– коммерциализация научных разработок затруднена; – необходимо расширение областей применения инновационных разработок; – повышается значимость прикладных исследований, учитывающих интересы конкретных отраслей / предприятий |

|

Бизнес |

Развитие высокотехнологических производств, работа на новых рынках, высокие темпы развития |

– необходимы технологии, позволяющие реализовать стратегические цели компании; – развитие новых технологий требует научной проработки; – нужны специалисты, способные реализовывать инновационные проекты, осваивать новые области знаний и приобретать новые умения и компетенции, а также использовать их в рамках конкретного производственного процесса; – необходимо обеспечить непрерывный процесс обучения персонала; – требуется постоянное совершенствование выпускаемой продукции / услуг с учетом трансформации запросов потребителей; – необходимо расширение информационного поля за счет обеспечения доступа к научно-исследовательской базе и информационным ресурсам образовательных учреждений |

Примечание. Составлено по: [1; 11; 16].

Центральным звеном интеграционных процессов между образованием, наукой и бизнесом чаще всего являются образовательные учреждения в лице университетов. Дело в том, что в последнее время именно образование стало доминирующим фактором социально-экономического развития и обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. Причин этому несколько [1; 6; 9]:

-

1. Роль и место знаний в развитии экономики существенно возросли. Без них на данный момент невозможна организация ни одного высокотехнологического производственного процесса.

-

2. Образование позволяет организовать более быстрый процесс включения новых знаний в хозяйственную практику.

-

3. Вузы становятся все чаще генераторами инновационных процессов. Другие же субъекты экономики (государства и бизнес-сообщество) выступают преимущественно в роли заказчиков, потребителей и соинвесто-рами инновационных проектов.

-

4. Современные инновации формируются на базе нескольких десятков научных достижений, часто относящихся к различным областям знаний. И именно в стенах образовательных учреждений специалисты разных научных профилей получают возможность координировать свои действия.

Особенности интеграции образования, науки и бизнеса на региональном уровне

На региональном уровне интеграционные процессы в цепочке «образование – наука – бизнес» протекают по разному, принимая разные формы и масштабы (см. табл. 2).

Их анализ свидетельствует о том, что интеграционные процессы в цепочке «образование – наука – бизнес» представляют собой длительный исторически сложившийся процесс, в значительной мере обусловленный неформальными институтами и представлениями о наиболее рациональных методах решения поставленных задач лицами, принимающими решения в рамках конкретных образовательных организаций. Именно представление менеджмента организаций о региональных особенностях является движущим началом интеграции.

Применение конкретных институтов (технопарков, малых инновационных предприятий и прочих форм интеграции) обусловлено уровнем развития институционального поля интеграционного процесса и в значительной мере «модой» на тот или иной институт. В свою очередь, «мода» формировалась государством, так как была связана с возможностью участия в определенных государственных программах и получением дополнительного финансирования. По мере того как «мода» приходила или уходила, конкретные сложившиеся практики либо институциализи-ровались в виде общепринятых форм и разрабатываемых внутренних документов, с ними связанных, либо ликвидировались.

Независимо от используемой формы интеграции она впоследствии вызывала ряд позитивных сдвигов:

-

– существенно расширяется информационная база, позволяющая обеспечить студентов актуальной информацией о рынке труда и организовать им практико-ориентированное обучение;

-

– увеличивается количество совместных научно-исследовательских проектов и упрощается их финансирование;

– бизнес получает доступ к управлению образовательными учреждениями через участие в разработке образовательных программ, осуществление оценки соответствия выпускников профессиональным стандартам, мониторинг деятельности образовательного учреждения и т. д.

Заключение

Если рассматривать интеграцию образования, науки и бизнеса на региональном уровне, то следует отметить следующее:

-

1. В экономике большинства регионов отсутствует явно выраженная доминирующая отрасль. Поэтому в процессе интеграции подбор участников целесообразно осуществлять таким образом, чтобы сформированное объединение позволило обеспечить максимальное соответствие спроса и предложения рабочих кадров и специалистов требованиям регионального рынка труда и перспективам его социально-экономического развития в рамках НТИ.

-

2. Выбор форм интеграции образования, науки и бизнеса зависит:

Таблица 2

Примеры интеграционных процессов в цепочке «образование – наука – бизнес» по регионам России

|

Наименование организации |

Институциональное решение при интеграции |

|

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет и его учебно-научно-инновационный комплекс |

Одной из базовых интеграционных структур в данном случае является технопарк [2; 12] |

|

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого |

Данная образовательная организация была сформирована на базе трех вузов, являясь прототипом опорных вузов, для которых среди обязательного условия выступало требование реорганизации в форме слияния, объединения или присоединения [3] |

|

Сибирский государственный технологический университет и Якутский государственный университет |

Здесь заявлены в качестве интеграторов технопарки, в названиях которых фигурирует слово «бизнес-инкубатор» [7; 14] |

|

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина |

Еще до институционализации МИПов отмечается совместная деятельность с Саратовским подшипниковым заводом [8] |

|

Южно-Уральский государственный университет |

Его роль в интеграционных процессах в регионе рассматривается с позиций формирования элементов инфраструктуры [5] |

|

Томский политехнический университет |

На его примере хорошо прослеживается внутренняя институционализация инновационного трансферта на примере регламентов функционирования Управления по инновационной и производственной деятельности, в задачи которого входит координация взаимодействия с внешними и внутренними агентами [4] |

|

Нижегородский государственный университета им. Н.И. Лобачевского |

Здесь создан «Нижегородский объединенный учебно-научный центр университета и институтов РАН», являющийся примером горизонтальных интеграционных процессов в образовании [17] |

|

Новосибирский государственный университет |

Здесь интеграционные процессы институционализированы в виде Программы развития инновационной инфраструктуры НГУ «Инновационная платформа для конвергенции образования, науки и бизнеса на базе классического университета» [13] |

|

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» |

Интеграционные процессы с его участием привели к формированию пояса малых инновационных предприятий [10] |

|

Московский государственный институт электронной техники и его Зеленоградский научно-техно-логический парк |

Может рассматриваться как кластерообразующая компания своего региона [15] |

-

– от лиц, принимающих решения (определяется системой взглядов менеджмента организаций на региональные особенности);

– «моды» на ту или иную форму интеграции;

– возможности участия в специальных государственных программах, предполагающих дополнительное финансирование.

-

3. При выборе форм интеграции целесообразно отдавать предпочтение «мягким» формам (стратегические альянсы и т. п.). Они позволяют вести совместную деятельность при сохранении участниками интеграционных процессов юридической и хозяйственной самостоятельности. В ре-

- зультате формируемая структура становится гибкой и допускает возможность изменения качественного и количественного состава участников в целях реализации насущных задач НТИ.

ПРИМЕЧАНИЕ

-

1 Данное исследование выполнено при финансовой поддержке Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Список литературы Интеграция бизнеса, образования и науки на региональном уровне в целях реализации национальной технологической инициативы

- Байкова, О. М. Интеграция образования, науки и бизнеса как условие эффективного развития экономики России/О. М. Байкова, М. А. Сухомлинова//Государственное управление. Электронный вестник. -2010. -№ 23. -С. 1-7.

- Взаимодействие с промышленностью региона -важнейшая задача деятельности УНИК многопрофильного технического вуза/Д. В. Пузанков //Инновации. -2001. -№ 1-2.

- Гантмахер, В. Е. Создание мощного университета -одна из приоритетных задач на пути инновационного развития региона/В. Е. Гантмахер//Инновации. -2001. -№ 1-2. -С. 35-38.

- Дмитриенко, В. П. Развитие инновационной инфраструктуры вуза и коммерциализация научных разработок на примере ТПУ начальник управления по инновационной и производственной деятельности, 2015/В. П. Дмитриенко, В. В. Негруль. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www. manotom-tmz.ru/media/konferen/prezentachii/8.pdf. -Загл. с экрана.

- Досужева, Е. Е. О современных особенностях формирования инновационной инфраструктуры с участием вузов в Российской Федерации (часть 1)/Е. Е. Досужева, О. Л. Лямзин//Проблемы современной экономики. -2012. -№ 1. -С. 383-387.

- Есина, Ю. Л. Формы и механизмы интеграции науки, образования и бизнес-сообщества в условиях инновационного обновления региональной экономики/Ю. Л. Есина, Н. М. Степаненкова, Е. Е. Агафонова//Креативная экономика. -2015. -Т. 9, № 12. -С. 1491-1508.

- Заровняев, Б. Н. Проблемы активизации инновационной деятельности вузов региона/Б. Н. Заровняев, Г. С. Ковров, Н. Е. Егоров//Инновации. -2001. -№ 1-2. -С. 65.

- Коссович, Л. Ю. Направления развития научной и инновационной деятельности в Саратовском государственном университете/Л. Ю. Коссович, Д. А. Усанов//Инновации. -2005. -№ 6. -С. 61-63.

- Кузнецов, П. М. Интеграция науки, образования и бизнеса как элементов национальной инновационной системы РФ/П. М. Кузнецов//Вестник Томского государственного педагогического университета. -2013. -№ 12 (140). -С. 91-94.

- Лукашевич, Е. В. Проблемы и перспективы инновационного предпринимательства в вузах на примере ФГБОУ ВПО Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»/Е. В. Лукашевич, А. Л. Храмцов//Инновации. -2013. -№ 10 (180). -С. 6-9.

- Национальная технологическая инициатива: офиц. сайт. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://asi.ru/nti/. -Загл. с экрана.

- Основные этапы развития Технопарка Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»/А. Д. Викторов //Инновации. -2005. -№ 6 (83). -С. 57-61.

- Программа развития инновационной инфраструктуры НГУ, 2010. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://inno.nsu.ru/center/2010-09-30.htm. -Загл. с экрана.

- Роль учебно-научно-инновационных комплексов в активизации региональной инновационной деятельности/Э. С. Бука //Инновации. -2001. -№ 1-2. -С. 61.

- Рыгалин, Д. Б. Опыт формирования высокотехнологичных отраслевых кластеров/Д. Б. Рыгалин//Инновационный вестник Регион. -2006. -№ 6. -С. 50-59.

- Сагдатуллин, А. М. Интеграция науки, образования, производства и бизнеса как основа повышения эффективности региональной системы профессионального образования/А. М. Сагдатуллин//Вестник Адыгейского государственного университета. -2014. -Вып. 1 (132). -С. 46-51.

- Стронгин, Р. Г. Интеграция как путь повышения качества и востребованности высшего образования/Р. Г. Стронгин, С. Н. Курбатов, А. В. Петров. -Н. Новгород: Изд-во Нижегор. гос. ун-та, 2006. -24 с.