Интеграция рыбохозяйственных предпринимательских структур в экономику региона: теоретические и практические аспекты

Автор: Корнейко О.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная и муниципальная экономика

Статья в выпуске: 1 (24), 2015 года.

Бесплатный доступ

Развитие процессов глобализации мировой экономики проявляется прежде всего через повышение интенсивности интеграционных процессов. Научные основы интеграции создавались и развивались многими поколениями отечественных и зарубежных ученых. Вопрос о том, какая из существующих теорий наиболее точно отражает реальные мотивы предпринимательских структур, планирующих интеграцию, служит предметом научной полемики. Установлено, что главной причиной роста числа экономически неустойчивых субъектов хозяйствования с низкой инновационной активностью в рыбном хозяйстве Приморья является игнорирование его системной природы. С целью решения данной проблемы в работе определены основные виды и мотивы создания стратегических альянсов, предложены возможные варианты развития интеграционных процессов. Наиболее перспективными из них можно считать рыбохозяйственные объединения с замкнутым циклом «добыча - обработка - реализация» и экономический кластер. Создание единых технологических процессов на всём производственном пути позволит возродить разрушенную в 90-е гг. прошлого века систему управления единым производственным процессом. Цель кластера - в упрощении доступа к новым технологиям, распределении рисков, организации совместного использования знаний и основного капитала, рост компетентности персонала за счет коучинга и возможности обмена профессиональным опытом. В работе предложена модель конкурентоспособного территориального рыбопромышленного кластера. Предложенные варианты развития интеграционных процессов в рыбохозяйственной деятельности могут стать важнейшим инструментом расширения предпринимательства, а значит, обеспечения преимущества в инновационных процессах. Кроме того, объединения хозяйствующих структур позволят улучшить координацию их деятельности, совершенствовать управление рыбным хозяйством, придать целенаправленность и конкурентоспособность всей экономике Приморского края.

Кооперирование, интеграция, рыбохозяйственные предпринимательские структуры, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/147201454

IDR: 147201454 | УДК: 332.1:639.2/6

Текст научной статьи Интеграция рыбохозяйственных предпринимательских структур в экономику региона: теоретические и практические аспекты

Интеграция производства призвана сыграть важную роль в развитии российской экономики. В процессе приватизации в России было принято ошибочное решение о том, что рыночный переход обязательно связан с разукрупнением и дезинтеграцией промышленного производства как необходимого условия развития конкурентнорыночных отношений в промышленном секторе. Результатом такого решения явился распад хозяйственных связей между предприятиями, приведший к кризису всей отечественной экономики [9, с. 118].

В то же время опыт экономически развитых стран свидетельствует о доминанте интеграционных процессов в производстве и в динамике постиндустриального развития. Развитие процессов глобализации мировой экономики и усиление взаимозависимости хозяйствующих субъектов различных стран привели к существенным изменениям в хозяйственной структуре. В индустриальной экономике главным фактором экономического роста было углубление общественного разделения труда, продуктовой, технологической и профессиональной специализации. В современных условиях на первый план выходит межфирменная и межотраслевая научно-производственная кооперация, консолидация и интеграция.

Рост масштабов производства, увеличение доли предприятия на рынке с помощью интеграции предпринимательских структур могут стать ответом на новые требования к формам и принципам организации делового оборота. Интеграция на определенном историческом этапе является условием дальнейшего роста производства, накопления капитала и расширения функциональных связей, сбалансированности и синхронизации воспроизводства индивидуальных капиталов субъектов хозяйствования.

Как известно, под интеграцией понимается объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая интеграция проявляется в расширении и углублении производственнотехнологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, в

создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров [4].

Научные основы интеграции создавались и развивались многими поколениями отечественных и зарубежных ученых. Среди них: Дж. К. Гелбрейт, К. Р. Макконнелл, П. Э. Самуэльсон, М. Дженсен, Я. Ло, Дж. Г. Берджес, Дж. Г. Ковин, Й. Шумпетер, В. Загашвили, Л.Бурылова, М. Руденко, А. Костусенко [1, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15]. Процессы интеграционного взаимодействия рыбохозяйственных предпринимательских структур широко представлены в трудах О. Ворожбит, А. Латкина, О. Карасевой [2, 5, 6, 8, 9]. В экономической литературе можно выделить несколько направлений изучения интеграционных процессов:

-

- неоклассическая модель связывает экономическую мощь государства с мощью крупных корпораций, а интеграцию – с возможностями повышения аллокативной эффективности (преодолением проблемы «двойной надбавки») и создания барьеров входа на пути потенциальных конкурентов. Согласно Дж. К. Гэлбрейту крупные корпорации составляют основу индустриальной системы и контролируют все сферы хозяйства, производство, научнотехнический прогресс, рынок, капиталовложения;

-

- институциональный анализ рассматривает организацию корпоративных структур в контексте минимизации транзакционных издержек, связанных с поиском информации, заключением контрактов, судебными издержками и др.;

-

- стратегический менеджмент рассматривает интеграцию и ее наиболее распространенные формы слияния и поглощения как альтернативы стратегии органического роста. Кроме того, изучается влияние мотивов слияний и поглощений (форм интеграции) на долгосрочную конкурентоспособность компании [12, с. 141–142];

-

- экономическая теория акцентирует внимание на таких аспектах, как экономия от эффекта масштаба, экономия от эффекта совмещения. Положительный эффект масштаба выражается в снижении средних издержек производства за счет специализации труда и управленческого персонала, более эффективного использования производственных мощностей, а также за счет возможности производства побочных продуктов. Положительный эффект масштаба полностью оправдывает высокий уровень промышленной концентрации в капиталоемких отраслях, но может быть кратковременным или вообще отсутствовать там, где существование малого производителя экономически выгодно и целесообразно;

-

- последователи финансовой школы изучают возможности определения результативности интеграций на основе данных о капитализации объединяющихся компаний и сравнении их с компаниями-конкурентами. Основной подход данных исследований

заключается в сопоставлении рыночной капитализации за определённый момент времени до и после слияний. Большинство последователей данной теории также утверждают, что слияния и поглощения не способны создавать дополнительную акционерную стоимость [12, с. 141–142];

-

- последователи организационной теории рассматривают интеграционные процессы как перспективное направление в управлении организацией, базирующееся на инновационной активности собственников (акционеров) и менеджеров, имеющих не всегда одинаковые цели, но ориентирующихся на конечный результат функционирования компаний. В рамках данного направления большое внимание уделяется понятию совместимости организационных культур как основного фактора успеха объединения компаний;

-

- сторонники теории кросс-культурного взаимодействия утверждают, что экономическая интеграция имеет линейное положительное влияние на стабильность альянса, но криволинейное (отрицательное) влияние на прибыльность альянса. Более того, когда экономическая интеграция сильнее, другие переменные, такие как межпартийное доверие, совместное управление и процессуальная справедливость будут иметь большее влияние на производительность альянса. Анализ межкультурных стратегических альянсов в странах с формирующимся рынком подтверждает это [14, с. 617–637];

-

- сторонники теории динамических сравнительных преимуществ исследуют экономическую интеграцию в связи с адаптацией к жизненным циклам продуктов и технологий;

-

- в теории обстоятельств и теории ситуаций исследуют различные виды непредвиденных воздействий на уровне интеграции корпоративного предпринимательства. Утверждается, что совместные эффекты интеграции на уровне корпоративных предпринимательских структур моделируются размером организации. В небольших организациях и более динамичной среде положительный эффект от интеграции сильно уменьшается [13];

-

- кластерная теория характеризует кластер как одну из организационных форм сочетания вертикальной и горизонтальной интеграции юридически независимых предприятий с участием региональной власти и общественности. Кластерный подход, обоснованный М. Портером, предполагает системность изучения отдельной отрасли, как части комплекса взаимосвязанных секторов.

Вопрос о том, какая из существующих теорий наиболее точно отражает реальные мотивы предпринимательских структур, планирующих интеграцию, служит предметом научной полемики.

Интеграция повышает уровень концентрации капитала, т.е. увеличивает масштабы предпринимательской структуры, снижая уровень конкуренции на тех или иных сегментах рынка.

Может ли это быть оправдано усилением функции развития инновационного типа воспроизводства? Ведь категории «предпринимательство» и «инновация» представляют собой диалектическое единство двух сторон деятельности хозяйственных субъектов, так как инновация является практическим воплощением предпринимательского типа поведения, состоящего в выборе наилучшего варианта использования имеющихся ресурсов, а значит способствующего развитию техники и технологии, внедрению новых методов производства. В 1942 г. Й. Шумпетер исследовал влияние размера предприятия на его склонность к новаторству, т. е. решал вопрос, усиливается ли инновационная функция крупной предпринимательской структуры по сравнению с малой. Он выдвинул гипотезу о том, что на концентрированных рынках главными локомотивами технологического прогресса являются именно крупные предпринимательские структуры. Уточним, что под предпринимательской структурой понимается совокупность предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на инновационной, рисковой основе.

Только крупные предпринимательские структуры благодаря большим оборотам и хорошему доступу к внешнему финансированию способны нести издержки инноваций и вести сразу несколько проектов. За счет диверсификации они лучше позиционированы для претворения в жизнь нетривиальных разработок. Конечно, характер взаимосвязей рассматриваемых явлений более сложен, чем предполагает гипотеза Шумпетера, а инновации и структура рынков – эндогенные переменные, зависящие от многих факторов: капиталоемкости отрасли и экономии от эффекта масштаба, этапа жизненного цикла нового продукта, затрат на НИОКР и др. Однако лидерство крупных структур в деле инноваций является очевидным. Это подтверждает объективный анализ сравнительной эффективности разных по величине российских и зарубежных предпринимательских структур. Их неоспоримые преимущества связаны со следующими причинами:

-

- обеспеченность ресурсами и более высокая устойчивость к рискам неопределенности;

-

- более низкие транзакционные издержки при передаче знаний;

-

- современные инновации, как правило, – результат проведения НИОКР на профессиональной и систематической основе, что в основном свойственно крупным структурам. Практически во всех странах, для которых характерна высокая интенсивность инновационной деятельности, НИОКР концентрируется в крупных компаниях. В таких странах, как США, Великобритания, Германия, Южная Корея, Япония и Финляндия, на них приходится более 70 %

предпринимательских расходов на НИОКР;

-

- в целом ряде отраслей (авиастроение, металлургия, фармацевтика, химия, машиностроение для атомной энергетики, судостроение и др.) малый бизнес вообще не представлен, и конкуренция там происходит исключительно между крупными фирмами.

Очевидно, что создание и эффективное использование результатов инновационной деятельности в настоящее время являются важнейшими условиями динамичного развития всей экономики Российской Федерации. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации разработку и внедрение инноваций осуществляют всего около 3 % предприятий (для сравнения, в США примерно 30 %), что отражается на отраслевой структуре российской экономики, в том числе на рыбном хозяйстве. Рыбохозяйственные предприятия имеют достаточно небольшой масштаб инноваций и проявляют незначительный интерес к инновационному развитию. Высокий уровень физического и морального износа промыслового флота и практически полное прекращение его обновления, сырьевая направленность российского экспорта и его неконкурентоспособность на мировом рынке, сокращение производственных мощностей добывающих и перерабатывающих предприятий свидетельствуют о низкой предпринимательской уверенности в рыбохозяйственной деятельности (РХД).

Если хозяйственная деятельность организаций рыбной сферы не осуществляется на инновационной основе, то возникает вопрос, может ли она относиться к предпринимательской. Масштабы данного явления и процесса незначительны, что заставляет задуматься над поиском важных системообразующих факторов и инструментов, обусловливающих расширение предпринимательства, а значит, повышение эффективности инновационной деятельности рыбохозяйственных предприятий.

Одним из таких факторов является интеграция. Учитывая капиталоемкий характер рыболовства, несбалансированность индивидуальных капиталов субъектов хозяйствования и разрушение единого технологического цикла, интеграция в рыбохозйственных предпринимательских структурах может стать важнейшим инструментом расширения предпринимательства, а значит, роста инноваций.

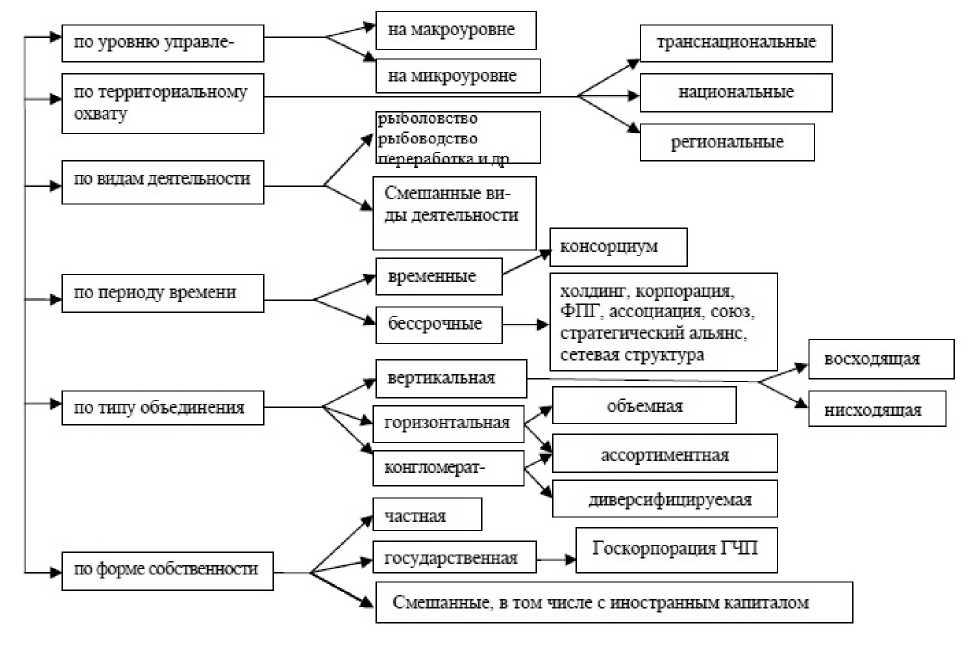

Анализ современных форм объединений, в основе которых лежат интеграционные процессы, позволил И.А. Ильину обобщить и систематизировать их на основе уточненных классификационных признаков [3, с. 73]. Применительно к рыбохозяйственной деятельности эта классификация может быть представлена на рис. 1.

Рис. 1. Классификация современных форм интеграции в РХД

Для рыбохозяйственного комплекса России характерна форма горизонтальной интеграции, предполагающей объединение предприятий в рамках одного вида деятельности. Между тем, в зарубежных странах вертикальная интеграция рыбохозяйственных структур признана наиболее целесообразной. Одним из видов вертикальной интеграции является вертикальное слияние, заключающееся в кооперировании предприятий и производств различных отраслей с целью выпуска одного или нескольких видов продукции в рамках единой технологической цепи.

Возможные варианты развития интеграционных процессов в рыбохозяйственной деятельности требуют более детальной проработки. С целью выявления мотивов, побуждающих компании объединяться, исследуем и ранжируем проблемы предпринимательства в рыбном хозяйстве Приморского края, используя эвристические методы анализа, основанные на экспертных оценках 52 человек в лице руководителей, собственников и специалистов рыбохозяйственных предприятий. Проведенное исследование позволило ранжировать проблемы по степени их значимости для субъектов хозяйствования (табл. 1).

Высокие ранги (1, 2) получили проблемы ресурсного характера (нет финансовых средств либо прав на вылов водных биологических ресурсов). Несколько уступают им по значимости материально-технические проблемы (ранги 3–5). На 6-м месте расположились проблемы взаимоотношений с органами власти. Замыкают рейтинг проблемы 7-го и 8-го рангов, связанные с функционированием логистической инфраструктуры.

Таблица 1

Оценка проблем, влияющих на функционирование и развитие предпринимательства в рыбохозяйственной деятельности

|

Проблема |

Доля от числа опрошенных, % |

|

Недостаток финансовых средств |

63,0 |

|

Недостаточный объем квот на вылов водных биологических ресурсов (ВБР) |

52,6 |

|

Высокие цены на топливо, тарифы на жд-перевозки, электроэнергию, портовые услуги |

48,4 |

|

Предельный износ флота (рыбодобывающего и транспортного) |

40,5 |

|

Проблемы с приобретением технологического, промыслового оборудования, сменно-запасных частей на внутреннем российском рынке |

36,9 |

|

Взаимоотношения с органами власти |

31,5 |

|

Проблемы со сбытом, хранением рыбопродукции на внутреннем рынке |

21,1 |

|

Другие |

15,8 |

Источник: составлено автором на основе экспертных оценок.

Проведенное исследование результатах, классифицируем предпосылки к свидетельствует о том, что развитие интеграции в зависимости от факторов внешней и рыбохозяйственного предпринимательства внутренней среды рыбохозяйственных сопровождается многими серьезными проблемами, предприятий (табл. 2). Анализ данных табл. 2 обусловливающими существование большого позволяет заключить, что факторы внешней среды числа неэффективных, нестабильных и в преобладающей степени являются неустойчиво функционирующих субъектов предпосылками к интеграции рыбохозяйственных хозяйствования. Основываясь на полученных предпринимательских структур.

Таблица 2

Классификация предпосылок к интеграции рыбохозяйственных предпринимательских структур

|

Классификационный признак |

Предпосылки к интеграции |

Комментарии |

|

i |

Недостаточный объем квот на вылов ВБР |

Предприятия, не имеющие историю промысла, а значит, вынужденные вести деятельность на условиях тайм- и бербоут-чартерных схем, могут объединиться с теми, у кого есть долгосрочные квоты |

|

Высокие цены на топливо, тарифы на жд-перевозки, электроэнергию, портовые услуги |

Объединившись, партнеры получают возможность снизить потребность в оборотных средствах, перейти на внутренние взаиморасчеты |

|

|

Предельный износ флота (рыбодобывающего и транспортного) |

Только крупные предприятия имеют доступ к банковским кредитам, достаточным для проведения реновации флота |

|

|

Недостаток финансовых средств |

Объединившись, компании снижают себестоимость продукции за счет эффекта масштаба, получают более низкие трансакционные издержки при передаче знаний, повышают рентабельность производства, а значит, получают дополнительные финансовые ресурсы, что позволяет обеспечить стабильность, предотвратить кризис |

|

|

в |

Колебания рыночной конъюнктуры |

Интегрированная структура имеет возможность проведения гибкой ассортиментной политики в соответствии с колебаниями и изменениями спроса. У нее снижаются риски срывов поставки сырья для переработки или реализации продукции |

|

Неопределенность внешней среды |

Известно, что комплекс, охватывающий более значительную сумму элементов, характеризуется как более устойчивый к внешним изменениям |

|

|

С |

Социальная значимость отрасли |

Отрасль является градообразующей в ряде регионов страны, одним из основных источников создания рабочих мест. Для Приморского края отрасль является регионообразующей. Интеграция позволит избежать банкротства и сохранить стабильность занятости |

|

Проблемы с приобретением технологического, промыслового оборудования, сменно-запасных частей на внутреннем российском рынке |

Кооперирование предприятий и производств в рамках единой технологической цепи будет способствовать восстановлению разрушенных связей и структурной перестройке производства. Возникнет необходимость удовлетворять потребности в оборудовании за счет собственных производств |

|

|

Проблемы со сбытом, хранением рыбопродукции на внутреннем рынке |

Объединение с логистическими, портовыми компаниями позволит последним быть более информированными в потребностях в холодильных мощностях. Вертикальная интеграция производителей и продавцов даст возможность реализации рыбопродукции, минуя множество спекулянтов-посредников, что сделает ее более доступной для конечного покупателя |

|

|

Регионализация экономики |

Стремление региональных властей сохранить отраслевые комплексы, обеспечить выживаемость и развитие предприятий региона |

|

|

Взаимоотношения с органами власти |

Объединение в союзы и ассоциации позволяет вести диалог с органами власти, решать проблемы взаимоотношений предпринимательских образований с налоговыми, таможенными службами, департаментом рыбного хозяйства и ВБР Приморского края и др. |

Как видим из табл. 2, сами рыбопромышленники имеют достаточно оснований для повышения уровня концентрации производства и капитала в рыбном хозяйстве и создания горизонтально и вертикально интегрированных структур. Выделим виды рыбохозяйственных объединений, активно развивающиеся или перспективные в Приморском крае (табл. 3).

Таблица 3

|

Виды интегрированных |

рыбохозяйственных предпринимательских структур |

||

|

Виды |

Пример |

Преимущества |

Проблемы |

|

Ассоциация как форма некоммерческого партнерства |

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков минтая, Союз обществ и организаций рыбного хозяйства Дальнего Востока и др. |

Ассоциации объединяют предприятия, занятые в самых разных секторах рыбного хозяйства, – промышленном и прибрежном рыболовстве, переработке водных биоресурсов, аквакультуре, хранении рыбы, что позволяет координировать деятельность предприятий на разных этапах технологического цикла. Кроме того, эти объединения решают проблемы взаимоотношений с органами государственной власти |

Не предполагает объединения активов участников ассоциации, что не позволяет осуществлять программы за счет собственных средств и привлекать инвестиции |

|

Горизонтальные интегрированные формирования на базе полного слияния собственности |

«Русское море – Добыча» в январе 2013 г. приобрела две компании Приморского края – ОАО «ТУРНИФ» и ЗАО «Интрарос» |

Новая структура оживляет деятельность прежних компаний, в том числе за счет синергетического эффекта. Наличие предприятия-интегратора, располагающего необходимыми денежными средствами для реновации флота и реализации других инвестиций |

Горизонтальная структура не решает проблему дезинтеграции участников цепочки от вылова, переработки, транспортировки и до реализации рыбной продукции. Кроме того, предприятие-интегратор, как правило, не является региональным налоговым резидентом |

|

Финансовопромышленная группа, в том числе холдингового типа |

Перспективная форма интеграции |

Объединение предприятий рыбопромышленного комплекса посредством создания вертикально интегрированного холдинга создаст все необходимые условия для интеграции технологически и экономически взаимосвязанных подотраслей, обеспечит и возможность привлечения банковских ресурсов для развития производства и его диверсификации |

Трудное финансовое положение участников группы; нормативноправовые ограничения и слабые кредитные возможности банковского сектора. Акционерное общество как организационно-правовая форма рыбоперерабатывающих предприятий не распространена в крае |

|

Экономический кластер |

Работа над концепцией кластера сегодня близка к завершению. Наиболее перспективные площадки его размещения: п. Славянка и м. Виноградного |

В кластерное объединение включаются все стадии производства и реализации рыбного продукта – от добычи сырья, подготовки кадров, разработки нововведений до обслуживания потребителей готовой рыбной продукции; все участники сохраняют свою юридическую и хозяйственную самостоятельность, что позволит использовать рыночные механизмы самоорганизации и самоуправления; упрощение доступа к новым технологиям; государственное управление |

Решение об источниках финансирования проекта на уровне правительства пока не принято |

Следует отметить, что интеграционные процессы вертикального типа должны происходить снизу вверх, а не наоборот, т. е. рыбодобывающая компания после слияния с рыбоперерабатывающей и торговой компаниями должна будет одновременно выполнять функции по переработке рыбы в районах морского промысла и по ее реализации через специализированную торговую сеть. Проникновение же переработчиков и ритейлеров в рыбодобывающую отрасль вряд ли возможно из-за отсутствия у последних экономических стимулов. Этот вывод находит подтверждение в тезисах экономической теории об одинаковой жизнеспособности крупного и малого производителя в пищевой промышленности и торговле.

Создание единых технологических процессов на всём производственном пути позволит:

-

- во-первых, избежать повторной дефростации и выполнить условия по сохранению пищевой ценности скоропортящихся продуктов, к которым относятся рыба и нерыбные объекты промысла;

-

- во-вторых, привести в соответствие показатели общей рентабельности добытчика, переработчика и ритейлера;

-

- в-третьих, возродить разрушенную в 90е гг. прошлого века систему управления единым производственным процессом «добыча – обработка – производство – сбыт» [6].

Что касается рыбопромышленного кластера, то очевидно, что объединение усилий науки, государства и бизнеса обеспечивает преимущества в инновационных процессах. Цель кластера – в упрощении доступа к новым технологиям, распределении рисков, организации совместного использования знаний и основного капитала, совместных НИОКР, рост компетентности персонала за счет коучинга и возможности обмена профессиональным опытом, снижения транзакционных издержек. Развитие конкурентоспособных территориальных производственных кластеров широко поддерживается как научными отечественными кругами, так и властными государственными структурами. Предложим следующую модель регионального рыбохозяйственного кластера (РХК) (рис. 2).

|

Г осудар ств енно е р егупирование |

Р егионз льно е и ме стно е р егу пирование |

Р егулирование о биде ств енныпли и пр оф е с сиона льными организациями |

|

Государетвенное, региональное н местное воздействий на развитие системны P^K |

||

Механизмы воздействия

Стратегическая ориентация

Г о суд ар отв енная поддержка

Создание условий эффективного р а •жития

Обе с печение б е зопасноспт

специальное машиностроение

Рыболовство, добыча мор епродукт ов

Промьпттленность переработки рыба и морепродуктов хранение, упаковка, сбыт рыбы и морепродуктов

Комшекс элементов инновационной инфраструктуры РХК

(финансовая, информационная, энергетическая, инвестиционная, транспортнологистическая, маркетинговая, образовательная, строительная, дорожная, жилищно коммунальная)

|

Бесперебойные поставки рыбной пр о дуктдией на с е ле hi по |

Рост э фф ективности РХК и качества жизни в регионах |

Обе спечен!те занятости населения, рост его уровня кв алификации |

Обе спеченне пр о ф иц иг а бюджета регионов и устойчивого роста их экономик |

|||

|

Конечные результаты функционирования Met о экономической системы РХК |

||||||

Рис. 2. Модель регионального рыбохозяйственного кластера (РХК)

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что главной причиной роста числа экономически неустойчивых субъектов рынка в рыбном хозяйстве Приморья является игнорирование его системной природы. С целью решения данной проблемы в статье предложены возможные варианты развития интеграционных процессов. Наиболее перспективными из них можно считать рыбохозяйственные объединения с замкнутым циклом «добыча – обработка – реализация» (интеграция на имущественной основе) и экономический кластер. Подобные интегрированные структуры, охватывающие все технологические переделы, позволят выстроить адресный механизм перераспределения добавленной стоимости, частично устранить диспаритеты сложившейся системы ценообразования и объединить усилия в реализации инновационных функций предпринимательства.

Однако при всей значимости интеграции необходимо исходить из двойственности характера современной экономической системы любой страны. С одной стороны, существуют крупные предпринимательские структуры, придающие целенаправленность и конкурентоспособность экономике в целом, с другой – малые структуры, обуславливающие ее гибкость и мобильность, ее рыночный характер. При правильном взаимодействии и взаимосвязи они образуют устойчивую систему, повышающую экономическую безопасность страны.

Список литературы Интеграция рыбохозяйственных предпринимательских структур в экономику региона: теоретические и практические аспекты

- Бурылова Л.Г., Тютык О.В. Теоретические посылки и инструменты регулирования интеграционных процессов корпораций в регионе//Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2009. № 2. С. 34-41.

- Ворожбит О.Ю., Титова Н.Ю. Предпринимательская среда как фактор взаимодействия предпринимательских структур//Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2014. № 1. С. 134-139.

- Ильин И.А. Процессы кооперации и интеграции предпринимательских структур в аграрном секторе экономики//Социально-экономические явления и процессы. 2012. №1 (035). С 72-77.

- Загашвили В. Интеграция России в мировое хозяйство: структурные проблемы//Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 7. С. 22-29.

- Карасева О.В. Интеграция -необходимое условие стратегического развития рыбохозяйственного комплекса Приморья//Экономические науки. 2009. № 10 (59). С. 240-246.

- Карасева О.В. Инструменты государственного регулирования предпринимательства в рыбохозяйственной деятельности: дисс.. канд. экон. наук/Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. Владивосток, 2010.

- Костусенко А.И. Механизм взаимодействия властных и предпринимательских структур в рыночной среде//Проблемы современной экономики. 2009. № 2. С. 177.

- Латкин А.П., Корнейко О.В. Особенности государственного регулирования предпринимательства в рыбохозяйственной деятельности: монография/А.П. Латкин, О.В. Корнейко. Владивосток: ВГУЭС, 2011. 171 с.

- Латкин А.П. Управление предприятиями морехозяйственной специализации: монография/А. П. Латкин. Владивосток: ВГУЭС, 2009. 368 с.

- Руденко М.Н., Оборина Е.Д. Теоретические аспекты консолидации предпринимательских структур в период экономической нестабильности//Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2014. № 1. С. 124-133.

- Руденко М.Н. Стратегические альянсы: причины неудач и перспективы развития//Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2012. № 1. С. 88-92.

- Харисов И.Ф. Процессный подход к управлению компаниями после слияний и поглощений//Проблемы современной экономики. 2009. № 2. С.145-154.

- Burgers J. Henri, Jeffrey G. Covin. The Contingent Effects Of Differentiation And Integration On Corporate Entrepreneurship//Strategic Management Journal. Accepted manuscript online: 24 OCT 2014. URL: http://onlinelibrarv.wilev.com/doi/10.1002/smm (дата обращения: 10.11.2014).

- Yadong Luo. Structuring interorganizational cooperation: the role of economic integration in strategic alliances//Strategic Management Journal. June 2008. Vol. 29, Issue 6. P. 617-637.

- Debapriyo Nag, Sanjay Mohapatra. Marriage between Strategic Alliances, Collaboration and Innovation: A Hedonistic View from Biotechnology Industry//Management Review: An International Journal. 2012. Vol. 7, No. 1. Р. 48-75.