Интеграция содержательно-смыслового и личностного уровней информационного знания

Автор: Бакаева Жанна Юрьевна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Академическая интеграция

Статья в выпуске: 4 (61), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается понятие информационного знания в единстве его содержательно-смыслового и личностного уровней. Предлагается модель глобального образования, построенная на объединении разнокачественной информации на основе фреймов в рамках межфреймовых связей.

Глобальное образование, образование "в духе мира", знание, информационное знание, смысловые акценты, фреймы, межфреймовые связи

Короткий адрес: https://sciup.org/147136706

IDR: 147136706

Текст научной статьи Интеграция содержательно-смыслового и личностного уровней информационного знания

В современном обществе интеллектуальный капитал обусловливает конкурентоспособность экономических систем, выступает ключевым ресурсом их развития. В процессе создания, трансформации и использования интеллектуального капитала участвуют коммерческие предприятия, государственные и общественные учреждения и организации, т. е. все субъекты рыночных отношений. Способность экономики создавать и эффективно использовать интеллектуальный капитал все в большей мере определяет экономическую силу нации, ее благосостояние. Открытость общества для импорта разнообразных знаний, идей и информации, способность экономики продуктивно их перерабатывать — факторы, от которых зависит успешное социально-экономическое развитие любой страны.

Ценностно-содержательные отношения учитывают человеческую природу, связанную с исходными допущениями о ней (что несет в себе человек: начала добра или зла, или их сочетание, или он нейтрален по отношению к ним, изменчива или неизменна его натура); определяют ориентацию по отношению к окружению (господство над природой, гармония или подчинение ей); ценностно-временную ориентацию, которая характеризует формы ценностей прошлого, настоящего или будущего; ориентацию людей на тип активности и самовыражения [3, с. 89—95; 5]. Соответственно содержание активных зон социокультурного взаимодействия представляется в виде трансформации форм информационных технологий, а качество информационного обмена — в виде определенных измерений как специфических способов упорядочения мира в рамках коммуникативных процессов.

Структуралистская концепция информационных способов упорядочения мира М. Фуко может быть представлена в виде соотношения «функции — нормы», что отвечает приспособлению к окружению (как функции связи между побуждениями и действиями), а следовательно, теоретическому обоснованию типа активности и самовыражения индивида. В функционалистской трактовке методологическим основанием является понятие функции в рамках технологий, в том числе машинных, как продуктов и посредников социокультурного взаимодействия и коммуникации, инструментов трансляции культуры, которые делают возможным удовлетворение потребностей и запросов людей. Взаимообмен между компонентами социальных и культурных систем осуществляется в рамках экономических, биолого-психических действий людей, направленных на внешнее окружение. Второе соотношение «конфликт — правила» рассматривается с точки зрения присущих индивиду потребностей и желаний, поиска способов их удовлетворения. Предельная ситуация, в которой проявляется интерес, — это конфликт. Подобные моменты регулируются с помощью совокупности правил, ограничивающих конфликты, способствующих их преодолению.

Эквивалентом глобализации на макроуровне выступает глобальное (интеркультурное) образование, на микроуровне — образование «в духе мира». В условиях перехода общества в качественно новое состояние, радикальных изменений идеологических приоритетов, социальных идеалов, нравственных ценностей и в целом бытия людей образование обеспечивает новые общественные отношения, сохраняя при этом свои классические функции трансляции знаний. Различие между понятиями «информация» и «знание» кроется в том, что сообщения, определяемые как информация, трансформируются, интерпретируются, тем самым создаются новые структуры как элементы знания.

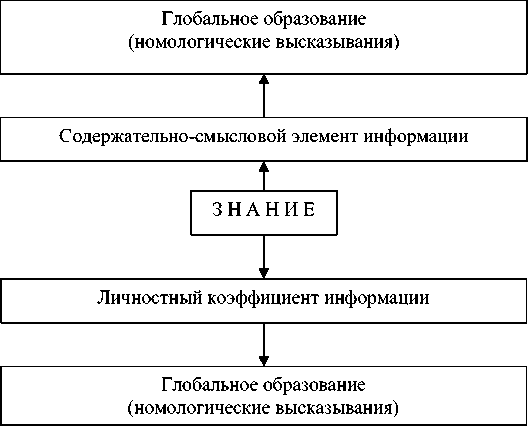

Информация в рамках интерпретации на уровне глобального образования определяется как содержательный элемент ситуационно-смысловой структуры знания или его знаковая оболочка. Решение проблемы сближения разноплановой информации заключается в выявлении соотношения цели и содержания в доминирующих понятиях и построении существенных отношений и связей между ними. Техническая сторона реализации модели информационного образования связана с теорией обучения, конкретно — с дидактическими концепциями и педагогическими методиками. Они наиболее четко устанавливают связь между целью и содержанием, выделяя доминанту образования. Знание выступает как явная или неявная, вербальная и невербальная информация в механизме информационной экстраполяции.

Знание — это содержательно-смысловой элемент информации или интерпретация информации с последующим ее хранением. Таким образом, пересмотр понятия «знание» требует создания информационной модели образования — феномена, удерживающего в рамках со держащегося в нем специфического (потенциально разноонтологического) общего полноту бытия формализуемого феномена. Следовательно, представленность в модели в культурно-исторической традиции онтологии, антропологии,аксиологии, гносеологии и психологии сопряжена с постановкой проблемы сближения разноплановой информации.

Смена той или иной педагогической конструкции определяется смысловыми акцентами знания. Система подчиняется правилу равновесного соответствия, которое означает, что изменение или нарушение функционирования одного из компонентов вызывает изменение или нарушение функционирования других компонентов и системы в целом. Поэтому при изменении целей и задач, содержания, методов, средств обучения система неизбежно требует пересмотра и уточнения всех ее составляющих, а не только тех, которые подверглись изменению. Чем больше свойств, отношений фиксируют знания, тем они содержательнее и глубже, тем больше рождают ассоциаций в небольшом количестве общих принципов и закономерностей (когда большая информация заключена в небольшом объеме).

В учебном процессе неизбежно оперирование понятиями, которые выражаются определенными структурами различной формы сложности. Соответственно изучение того или иного предмета и его предварительное построение (содержание, формы, средства и методы) требуют системного подхода к последовательности расположения понятий и установления множества цепей связи между ними. Непременным условием этого является построение системы суждений и логических отношений между ними либо в виде простых суждений, либо в виде сложных цепей суждений и логических связей. Структура усвоенного содержания определяется через множество семантических связей. Знание становится информационным, когда информация перерабатывается путем истолкования и понимания ее в объект-субъектных отношениях. Усвоенное со- держание предмета изучения, необходимое для восприятия каждой новой информации, рассматривается в виде структуры, состоящей из конечного множества дескрипторов и установленных между ними ассоциативных отношений.

Определение такого знания, по мнению В. А. Долятовского, возможно путем описания его структуры априори или путем динамического поиска состава и отношений. Информационная область знания имеет некоторое семантическое поле, образуемое набором понятий и связей, на основе которых и строится необходимое для усвоения новой информации содержание. Это содержание может быть оценено путем последовательного анализа поисковых фраз, отбора более частных сочетаний понятий, выявления типовых отношений и других сведений, вступающих в комбинации и служащих для восприятия информации на основе известного и неизвестного. Ученый подводит к возможности установления формального выражения семантической связи понятий, если одному из них можно поставить в соответствие другое. Семантические связи, по его мнению, могут быть взаимооднозначными (простыми) и иерархическими (сложными) [1].

Указанные связи предполагают выделение личностного, межличностного, локального, национального, международного и глобального информационных уровней в дидактическом структурировании модели знаний Сэлби и Вайнбрен-нера-Фритцше. Если первый определяет информационное пространство (пространственно-временное измерение) как тематическое измерение, охватывающее ключевые проблемы глобального образования, как временное — прошлое, настоящее и будущее; то второй — как «внутреннее», или «контекстное», измерение, направленное на субъект процесса обучения (начиная с индивидуального и заканчивая глобальным уровнем). «Контекстуальность» («передача культуры — историческая грань») указывает на взаимовлияние различных социальнопространственных аспектов — от от дельной личности до мирового сообщества. «Историческая грань» придает передаваемому знанию и его трактовке процессуальные перспективы. В связи с тем что прошлое, настоящее и будущее мыслятся как различные варианты действий, глобальное образование должно планироваться посредством процессуально ориентированного анализа.

Содержание учебного предмета и его изучение требуют наличия определенной ритмической организации, согласования и стыковки понятий в последовательно распределенном количестве и с определенной частотой рассмотрения. Этому способствуют фреймы, т. е. наборы объединенных временными и причинными связями различных стереотипных ситуаций. Фреймы при когнитивно-структурном восприятии организуют, структурируют обобщенное, преимущественно эмпирическое, знание [2, с. 352—353; 4].

Межфреймовые связи, т. е. рамка, заданная в модели информационного знания, предполагают наличие определенных непротиворечий — «когнитивных цензоров». Свойство фреймов подразумевает, наряду с изучением явной и скрытой информации, нахождение экономного способа организации информационных процессов и повышение скорости обработки информации (восприятия). Во фреймах фиксируются скрытые от непосредственного наблюдения компоненты, которые существуют в знании как «формулы умолчания» — структуры неявного знания, предполагающего устойчивые формы невербальных коммуникаций познающих субъектов [2, с. 354— 355]. Они различны по происхождению: одни являются как бы врожденными, поскольку естественно и неизбежно возникают в процессе когнитивного развития каждого человека (информационная сфера), другие усваиваются из опыта обучения (мирочувствование), существование третьих полностью зависит от языковых выражений (информационная нагрузка). Знание в структуре глобального образования представлено на рисунке.

Знание в структуре глобального образования

«Врожденный» аспект информационного процесса обусловлен внешней информационной средой, которая определена поддержанием информационного пространства. Одними из элементов информационной сферы являются естественные языковые механизмы как защита от нежелательной информации. Качественный уровень формальных информационных отношений обусловливает предельно категоричные и жестко аргументированные высказывания, адекватно включенные в современные информационные технологии, указывающие источники, цели, способы их реализации и возможные последствия для социальной системы, охраняющей свое информационное пространство. С этим представлением связано рассмотрение одной из отличительных черт современного образования с позиций информационно-системного подхода — его интеграции с наукой как производящей информационной системой. Передача знаний, т. е. информации, составляет сущностную черту образования, если подходить к нему «извне». Она предполагает процесс усвоения знаний, что является определяющим при рассмотрении системы образования «изнутри».

Таким образом, основная проблема современного образования заключается в объединении разнокачественной информации в образовании и процессе освоения знаний «изнутри». Разнокачественная информация учитывается на экономическом, социальном и интеллектуальном уровнях. Особое место в информатизации образования отводится интеллектуальному капиталу. Эквивалентом глобализации на макроуровне является глобальное образование, на микроуровне — образование «в духе мира». Оно претерпевает трансформацию с учетом информационных процессов.

Фреймы — это информационные единицы, при когнитивно-структурном восприятии трактующиеся как непрерывный процесс смены функционирования когнитивных форм, которые организуют, структурируют обобщенное, преимущественно эмпирическое, знание. Свойство фреймов подразумевает, наряду с изучением явной и скрытой информации, нахождение экономного способа организации информационных процессов и повышение скорости обработки информации (восприятия).

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Долятовский, В. А. Теория систем в управлении / В. А. Долятовкий. - М. : Пресс, 2003. — 350 с.

-

2. Микешина, Л. А. Философия науки / Л. А. Микешина. — М. : Междунар. ун-т в Москве, 2006. — 440 с.

-

3. Никифоров, А. Л. Природа философии / А. Л. Никифоров. — М. : Идея-Пресс, 2001. — 168 с.

-

4. Общая педагогика / под ред. В. А. Сласте-нина. — М. : Академия, 2008. — 336 с.

-

5. Полетаев, И. А. «Трудный период» кибернетики и американские работы / И. А. Полетаев // Человеческие способности машин. — М., 1971. — С. 35—49.

Поступила 01.03.10.

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

В. Д. Лобашев ( Карельская государственная педагогическая академия )

Начинающаяся с анализа и обобщения единичных простейших актов деятельности интеграция, совершенствуясь в содержании и формах своего выражения, достигает вершин конструктивного, порой эвристического, синтеза. Ведущей процессуальной составляющей интеграции выступает свертывание информации с последующим проявлением в образовавшемся единстве принципиально иных качеств. Показательно, что «сквозные методологии» педагогической интеграции представлены прежде всего законами диалектики. Это позволяет выделить сущность педагогической интеграции как некоторый системный синергетизм — «гармоничное и сообразное сочетание и взаимодействие всех элементов системы» (Н. М. Таланчук). Исходными основаниями (онтологическими и гносеологическими) педагогической интеграции служат педагогическая деятельность и педагогические знания.

Процессуальную суть интеграции в первом приближении возможно представить последовательностью действий над некоторым блоком информационной структуры учебной информации — сообщением, набором понятий, инструкцией, профессиограммой. В приложении к процессам обучения эта последовательность выглядит следующим образом: анализ (блока учебной информации) ^ дискретизация ^ дифференциация ^

[ ▲ ] ^ обобщение и рефлексия ^ интеграция ^ [ ■ ] ^ оценивание результата. Профессиональное обучение дополнительно выделяет в этом кортеже после шага «дифференциация» шаг «выявление тесноты родовидового соответствия анализируемых элементов» — [ ▲ ], а после шага «интеграция» — шаг «процедура коррекции комплексности [достижение максимальной связности] сконструированного элемента (блока)» — [ ■ ].

Функциональным базисом интеграции служит предметная система. Именно функционал родовидового соответствия дает возможность корректно выполнить процедуры интеграции учебных дисциплин, составляющих основу образовательного базиса профессий, и наполнить новым содержанием модернизированные маршруты обучения. Определяя целостность представленных стандартами наборов дескрипторов, определений, граничных условий, требований ограничений объема и т. д., этот функционал позволяет производить качественное разделение (выделение по заданным критериям) мажоритарных учебных элементов, выделять содержательно единые блоки и разделы учебных программ и планов обучения различным профессиям. В наиболее чистом виде интеграция проявляется именно на уровне «гносеологии систем», где она, протекая в форме синтеза знаний, в меньшей степени подвер