Интегративные основы социальной работы как учебной дисциплины

Автор: Шмелева Наталья Борисовна

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Социальные вопросы

Статья в выпуске: 2 т.6, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья отражает интегративные основы социальной работы как учебного предмета и вида де- ятельности, которые составляют научное знание о человеке, его становлении, развитии и осо- бенностях. В статье описана структурная взаимосвязь межпредметного поля, отражающая интегративный характер социальной работы. Представленный материал актуален ввиду обо- значенных проблем, имеет большое научное практическое значение в области подготовки специа- листов по социальной работе.

Социальная работа, межпредметные связи, учебный предмет

Короткий адрес: https://sciup.org/140209219

IDR: 140209219 | УДК: 364:378

Текст научной статьи Интегративные основы социальной работы как учебной дисциплины

Межпредметные связи в изучении проблем человека, общества и характера их взаимодействия реализуются через комплексные исследования. Социальная работа — это комплексноинтегративный учебный предмет, охватывающий различные взаимосвязанные компоненты.

Основу профессиональной подготовки социального работника составляет комплекс современных научных знаний о человеке, его становлении, развитии, особенностях.

Теоретико-методологические знания о человеке, его физическом и психическом развитии, культуре, поведении, коммуникации и т. д. составляют содержание учебного плана профессиональной подготовки социальных работников, который включает общегуманитарные и социально-экономические дисци- плины, общематематические и естественнонаучные, общепрофессиональные предметы и дисциплины специализации.

В качестве примера, отражающего интегративную основу в технологии профессиональной подготовки, может выступить учебный курс «Теория социальной работы». Учебный предмет «Теория социальной работы» дает студентам возможность освоить такие фундаментальные проблемы бытия, как природа и сущность человека; его место в мире, смысл и цель жизни, перспективы развития человеческой цивилизации и культуры, межличностная коммуникация, морально-этические аспекты жизни и др.

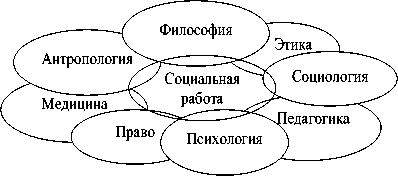

Эта структурная взаимосвязь представлена на рис. 1: элементы учебных предметов

(философии, социологии, психологии, педагогики, теории социальной работы) вступают в интеграционное «поле» — межпредметную связь; в свою очередь, образуется вновь сформированное знание об изучаемом явлении (в данном случае — учебный предмет «Теория социальной работы»). Межсистемная конструкция является новым целостным образованием в профессиональной компетентности социального работника, в профессионально-личностном его развитии.

Рис. 1. Межпредметные связи в социальной работе

Соотношение теории социальной работы с другими теориями опирается на традиционные модели системного подхода. Выявление взаимодействия социальной работы с другими науками показало ее междисциплинарный характер, а также отличие от таких смежных областей знания, как социология, психология, этика и т. д. Общее между социальной работой как наукой и другими общественными науками заключается в том, что она опирается на основополагающие идеи философов, социологов, психологов, педагогов, ставших классиками для наук об обществе и человеке. Среди них А. Маслоу, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, 3. Фрейд, К. Роджерс, М. Шедер, И. Кант, Я. А. Комен-ский, К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов, А. А. Ухтомский, П. П. Блонский и др.

Философия выступает методологической основой социальной работы, потому что определяет общие принципы и подходы к пониманию тех или иных проблем, стоящих перед человеком. Философия как наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления вырабатывает обобщенную систему взглядов на мир в целом и место в нем человека, она исследует познавательные ценности, социально-политическое, нравственное и эстетическое отношение человека к миру, Тем самым она определяет подходы в отношениях человека и других людей, а также их объединений и отношение самого человека к ним, своему существованию, формам жизнедеятельности и защиты. Вся деятельность социального работника связана с человеком, его взаимоотношениями с окружающим миром, то есть направлена на совершенствование человеческих отношений. Фундаментальным основанием и духовно-нравственным измерением социальной работы, таким образом, становится гуманизм. В этом основной философский смысл социальной работы. Большое значение для понимания проблем социальной работы имеет социальная философия. Для социальной работы актуальны такие универсальные социокультурные категории, как человек, социум, конфликт, социальное время и пространство, образ жизни и т. д.

Понятийный аппарат философии включает универсальные категории, с которыми имеют дело теория и практика социальной работы: человек, личность, культура, социум, гуманизм, свобода, жизнь, смерть, субъект и объект, образ жизни и т. д.

Социальная работа применяет и принципы социально-философского осмысления «бытия» — антропологизм, аксеологизм, гуманизм, нравственность, системность, цикличность и др.

Социология занимает ведущие позиции как в процессе практической деятельности социального работника, так и в ходе его профессионально-теоретической подготовки. Изучая общество в целом, все виды общественных отношений, социология призвана исследовать, прежде всего, социальные аспекты общественных процессов, социальные явления и социальные отношения. Социология позволяет социальным работникам ориентироваться в социуме, то есть помогает понять, что собой представляет конкретное общество и те группы, которые слабо социально защищены. Отмечая связи социологии и социальной работы, выделяют несколько направлений: познавательное, методологическое, образовательное, организационно-методическое.

Социология тяготеет к тем теориям социальной работы, которые ориентированы преимущественно на так называемую структурную социальную работу, связанную с оптимизацией работы учреждений социального обслуживания населения, повышением эффективности социальной политики в обществе в целом. Значительная часть современных теорий со- циальной работы выросла из социологических концепций того или иного характера.

Познания в области социологии позволяют расширить диапазон действий и анализа различных общественных явлений, состояния и отношения человека, группы, их оценка происходящих событий в окружающей среде. Исследования в области социальной работы опираются на социологические данные или методы анализа социальной реальности. Так, при написании социальных биографий клиентов, относящихся к группе риска, обычно используются данные интервью, анкет, документов архивов, экспертные оценки и т. д. Знание социологии, особенно прикладной, важно и широко включено в деятельность социального работника.

Социальная работа как глубоко интегрированный вид человеческой деятельности имеет самые разнообразные связи со многими профессиями и научными дисциплинами, в том числе с такой важнейшей, интенсивно развивающейся гуманитарной дисциплиной, как антропология , точнее, социальная антропология.

Характеризуя функциональные особенности современной социальной антропологии отмечается, что знания, которые дает социальная антропология, могут быть использованы при работе с кадрами, в ходе деловых контактов с представителями различных культур, при решении вопросов национальной и культурной политики государства, в СМИ, а также в сфере социальной поддержки человека, то есть в социальной работе.

Диалектические взаимосвязи между социальной работой и социальной антропологией, антропологические основания социальной работы сводятся к следующим основным моментам.

-

1) Социальная работа в своем научно-теоретическом выражении, то есть теория социальной работы, имеет множество точек пересечения с социальной антропологией в системно-структурном отношении. В частности, в структуре современной социальной антропологии четко выделяются философско-методологический, этико-коммуникативный и психолого-педагогический уровни, которые имеют не меньшее значение в структуре теории социальной работы. Так, философские обоснования и трактовки сложнейших антропологических проблем находят самое непосредственное преломление в теории социальной работы, служат методоло-

- гическим ориентиром в практической деятельности социальных работников на микро- и макроуровне. Разработка в социальной антропологии вопросов общей этики, межличностного и межгруппового общения содействует решению проблем профессиональной этики и этикета в социальной работе. Социально-антропологические исследования культурологических параметров личности и ее среды, «структур повседневности» в жизни отдельных людей и социальных групп существенно помогают психолого-педагогической составляющей в теории и практике социальной работы.

-

2) Социальной антропологии с момента ее возникновения в начале XX века, начиная с теоретической и практической деятельности ее основоположников Ф. Боаса, Б. К. Малиновского, Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса и др., свойственен глубоко гуманистический, позитивный подход к человеку с акцентом на его сильные и светлые стороны и с преимущественно оптимистическим взглядом на будущее человечества. Такой подход чрезвычайно важен для методологической и практической поддержки социальной работы, поскольку противостоит отдельным человеконенавистническим течениям в науке и идеологии, типа со-циал-дарвинизма, мальтузианства и новейших экстремистских взглядов, которые, по сути, отрицают необходимость самого существования института социальной работы, призванного не просто помогать людям, но помогать, прежде всего, слабо защищенным, социально уязвимым слоям и группам населения. В этом проявляется глубокая нравственно-гуманистическая сущность социальной работы, которая в полной мере отвечает таковым же гуманистическим установкам социальной антропологии.

-

3) Социальная антропология существенно помогает социальной работе в решении многих конкретных проблем, возникающих в процессе осуществления социальной защиты, поддержки и помощи социально нуждающимся людям и группам лиц.

Проиллюстрируем это положение следующими примерами.

Большое значение для социальной работы имеют и антропологические разработки проблем мотивационной сферы человека. Они помогают как в осуществлении важнейшей функции социальной работы — активизации потенциала самопомощи нуждающихся лиц и групп, так и в плане стимулирования профессионально-личностного роста самих социальных работников.

Еще один блок проблем, являющихся традиционным предметом изучения этнографии и этнологии, входящих в современную физическую антропологию и тесно связанных с антропологией социальной, касается особенностей бытия, культуры и взаимосвязи различных этносов и сообществ. Именно здесь лежат истоки столь острой и актуальной для нашего общества проблемы межнациональных отношений, занимающей важное место в теории и практике социальной работы.

Психология , ее различные отрасли являются базовой основой профессионального обучения социальной работе. Различные направления психологии как науки (социальная психология, психология личности, возрастная психология, психодиагностика и др.) изучаются социальными работниками в средних и высших учебных заведениях.

Многие подходы к социальной работе опираются на те или иные психологические воззрения. Психоанализ явился основой для диагностической теории социальной работы, что позднее определило метод индивидуальной психосоциальной работы. В последние десятилетия особенное значение для стратегии социальной работы приобретают положения гуманистической психологии (главные из них — о самоактуализации А. Маслоу и личностном росте К. Роджерса): 1) в своей основе сущность, содержание и методы социальной работы определяются принципом гуманизма; 2) эти положения позволяют понять человека как целостную личность, находящуюся во взаимодействии со своим окружением.

Социальная работа и психология имеют прикладной характер. Для практики социальной работы особое значение приобретают следующие направления:

-

• психодиагностика — отрасль психического знания, связанная с постановкой психологического диагноза (актуальна для социального прогнозирования, консультирования и психотерапевтической помощи и др.); • психологическое консультирование — оказание помощи психически нормальным людям для достижения ими каких-либо целей, более эффективной организации поведения.

Современная психология представляет большие возможности для использования в социальной работе различных способов взаимодействия с клиентом: психодрама, му-зыкотерапия, ролевая игра и др.

Педагогика , ее отрасли (социальная педагогика, семейная педагогика, возрастная педагогика и др.) выступает как бы определенным стержнем социальной работы. Педагогика как теория и практика всегда направлена на человека, имеющего психологические, биолого-социальные возможности развития, формирования, обучения, воспитания, образования. В теории и практике социальной работы широко использованы методологические принципы и подходы, а также педагогические методы, формы, средства, технологии в организации социальной помощи, поддержки, коррекции, адаптации, реабилитации как отдельной личности, так и различных групп и категорий граждан.

Обратившись к идеям, книгам, опыту известных российских педагогов ХХ века (Б. З. Вульфов, П. Ф. Каптерев, В. А. Кара-ковский, В. В. Краевский, А. С. Макаренко, А. В. Мудрик, В. А. Сухомлинский, В. А. Сла-стенин, Б. Т. Лихачев, С. Т. Шацкий, и др.), можно понять взаимосвязь педагогики с теорией и практикой социальной работы.

Взаимосвязь социальной работы и педагогики трактуется по-разному. Ведущий специалист в области социальной педагогики в России А. В. Мудрик справедливо заметил, что любой социальный педагог — это социальный работник, но не всякий социальный работник — социальный педагог. Под этим подразумевается, что социальная работа — это всякая деятельность, направленная на решение тех или иных проблем клиента (медицинских, правовых, экономических, психологических, воспитательных и т. д.), в то время как социальная педагогика — это социальная работа, приоритетом которой служат педагогические цели и задачи, то есть все то, что направлено на развитие личностного потенциала клиента. При таком понимании социальная работа — это понятие с более широким объемом содержания, чем социальная педагогика, хотя надо отметить, что социальная работа и социальная педагогика — это самостоятельные образовательные и научные программы. Социальная педагогика может рассматриваться как одна из важнейших основ социальной работы и как одна из учебных дисциплин, формирующих профессионализм социального работника.

Педагогика в социальной работе выступает в роли определенного стержня. В связи с этим педагогические основы социальной работы должны включать элементы педагогической теории о принципах, содержании, методах, путях и средствах социальной работы. Педагогика наряду с психологией в структуре социальной работы выполняет объяснительные функции. Решение социальных задач во многом зависит и определяется воспитанием людей, поэтому педагогика выполняет прогностические функции. Педагогике принадлежит ведущая роль в определении способов, путей и средств развития личности, субъектов и объектов социальной работы.

Важным составным компонентом формирования профессионально-личностной компетентности социального работника выступает медицинский блок предметов , ибо знания в этой области позволяют ставить более правильный диагноз социального неблагополучия человека или группы лиц, выявлять их состояние здоровья, причины их последствия и находить оптимальные методы, формы и приемы работы с клиентами. Теоретические и практические занятия формируют адекватную позицию у студентов, будущих социальных работников, имея представления, знания и умения выявлять различные отклонения у человека, его поведения и состояния с учетом биологических, и методологических аспектов в постановке социального диагноза, прогнозирования, реабилитации, консультирования и т. д.

Среди дисциплин, имеющих теоретический и прикладной смысл для практики социальной работы, следует назвать правоведение, потому что оно исследует право как систему обязательных социальных норм, охраняемых силой государства, и другие общественные науки. Уровень профессиональной подготовки специалистов социальной работы в немалой степени определяется знанием норм права, поскольку они ориентированы на все население страны, а в основу возникновения положены такие события, как рождение человека, смерть, болезнь, старость, безработица, необходимость в социальной помощи и защите. Специалисты по социальной работе наиболее часто вынуждены сталкиваться с проблемами оказания консультативно-правовой помощи молодым семьям в области семейного, гражданского, трудового законодательства; оказания юридической помощи в оформлении документов для получения предусмотренных законом льгот, пособий, субсидий, алиментов и других выплат. Пенсионное обеспечение относится к исключительной компетенции специалистов данной области деятельности. В сфере пенсионного обеспечения и частично социального обслуживания существует достаточно детальная регламентация прав граждан всех возрастных категорий, что углубляет данный вопрос.

Итак, социальная работа относится к одному из многочисленных видов деятельности, но следует подчеркнуть, что она является особым видом деятельности.

От традиционных сфер деятельности, связанных с анализом и решением человеческих проблем (психологии, социологии, педагогики, юриспруденции и т. д.), социальная работа отличается, прежде всего, своим интегральным характером. Социальный работник поступает в какой-то мере и как психолог, и как социолог, и как педагог, и как юрист. Психологическими методами он пользуется, скажем, при диагностировании личностных проблем клиента или нейтрализации его сопротивления предлагаемым процедурам социальной терапии. К социологическим методам он прибегает при составлении социальной истории семьи или изучении общины.

Педагогические методы применяются им при воздействии на установки и поведение клиента. Он выступает и как юрист, консультируя своего клиента по вопросам законодательства. Социальная работа близка и к медицине — и не только тем, что в ней широко используется медицинская терминология (лечение, терапия, профилактика, клиника, патология и т. д.).

Терминология выражает в данном случае некоторую общность в подходах к человеку. Более того, есть такие области медицины, которые с полным основанием можно отнести и к социальной работе: социальная реабилитация больных, медико-социальная помощь, социальная гигиена, патронаж. Что касается термина «патронаж», то в некоторых странах (Великобритания, Швеция) им как раз обозначается социальная работа в целом.

Социальный работник является в некотором смысле универсалом, но его универсализм имеет достаточно четкие предметные границы, задаваемые содержанием жизненных проблем клиента и возможными путями их решения. Он не подменяет психолога, социолога или педагога, равно как и те, даже вместе взятые, не могут подменить или заменить социального работника. В связи с этим укажем еще на одну принципиальную особенность социальной работы как профессии — на ее пограничный характер. Смысловое и инструментальное содержание социальной работы аккумулирует в себя пограничные элементы смежных профессий. Оно не нацелено на «оккупацию» соседних территорий и их насильственное присоединение. Его вполне устраивает режим взаимного обмена информацией, инструментарием, технологиями. Методика психосоциальной работы, например, позаимствовала отдельные элементы классической психотерапии, не причинив, полагаем, ущерба ее статусу и авторитету. Социальная работа не страдает всеядностью. Ее интересует только то, что помогает глубже разобраться в проблемах, ее занимающих. Значимое отношение к этим проблемам выступает своего рода оценочным индикатором тех концептуальных и инструментальных «услуг», которыми располагают смежные области знания и профессии.

Для социальной работы характерна ориентация на реальных людей с их жизненными заботами и трудностями, для смежных профессий — на выполняемые ими социальные функции, реализуемые психические качества, соблюдаемые или нарушаемые нормы и т. д.

Есть еще важная особенность социальной работы как профессии, которой нет ни в одной из смежных сфер деятельности, это ее посреднический характер.

Социальная работа немыслима без элемента посредничества, причем этот элемент оказывается не периферийным, а центральным. Посреднический характер социальной работы — это следствие ее интегральности и погра-ничности, направленности на целостного человека и ориентации на жизненные проблемы реальных людей. Необходимость посредничества между человеком и разного рода социальными институтами возникает тогда, когда первый не может самостоятельно реализовать свои права и возможности. Своим участием социальный работник усиливает волю обратившегося и побуждает встречную волю инстанции войти в положение конкретного человека.

В самом общем виде социальный работник выступает посредником между клиентом и социумом. Он содействует, с одной стороны, эффективной адаптации клиента в социуме, с другой — процессу очеловечивания этого социума, преодолению его отчужденности от забот реальных людей.

Список литературы Интегративные основы социальной работы как учебной дисциплины

- Павленок П. Д. Методология и теория социальной работы: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2008.

- Топчий Л. В. Теория социальной работы в основных понятиях и схемах. М.: РГСУ, 2008.

- Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2007.

- Шмелева Н. Б. Личность -профессионализм -деятельность в социальной сфере. 2-е изд., доп. Ульяновск: УлГУ, 2007.