Интегрирование индигенного туризма в эколого- экономическую систему ООПТ: предпосылки, реализация (на примере национального парка «Кодар»)

Автор: Гильфанова Вера Ивановна, Соловова Альбина Тимофеевна

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Маркетинг услуг и территорий

Статья в выпуске: 3 (85), 2019 года.

Бесплатный доступ

Развитие туризма рассматривается в РФ как потенциальное решение проблем сохранения среды обитания и образа жизни коренных малочисленных народов Севера, предполагающее формирование новых источников дохода и обеспечение дополнительной занятости. Традиционная хозяйственная деятельность, оставаясь ядром жизнеобеспечения коренного населения, позволяет развивать индигенный туризм (далее – ИТ), способствующий удовлетворению растущего интереса отечественных и зарубежных туристов к изучению этнической культуры оленеводческих народов. При расширении сети ООПТ за счет создания национальных парков (далее – НП), на территории которых предусмотрено формирование зон традиционного природопользования, главные цели – сохранение уникальных природных комплексов и устойчивое развитие туризма – согласуются с задачами социально-экономического развития коренных малочисленных народов. Процесс интегрирования ИТ в природоохранную деятельность рассматривается на примере создания НП «Кодар» на севере Забайкальского края, являющегося территорией проживания эвенков. Цель статьи заключается в исследовании предпосылок и реализации включения ИТ в эколого-экономическую систему ООПТ, определении перспектив и возможных рисков, ожидающих оленеводческо-промысловые хозяйства при вовлечении в туристическую деятельность. Результаты исследования показывают, что ландшафтное разнообразие Каларского района, хорошая транспортная доступность примечательных природных объектов, сохранение коренным населением традиционной хозяйственной деятельности, а также имеющийся положительный опыт взаимодействия эвенков с туристами способствуют созданию условий для дальнейшего развития ИТ. Включение ИТ в природоохранную деятельность парка в перспективе призвано облегчить доступ людей к туристическим объектам при сохранении биоразнообразия, повысить уровень сервиса и безопасности, обеспечить приток дополнительных финансовых средств, стимулировать развитие традиционных промыслов и ремесел, способствовать развитию перспективной для района отрасли экономики.

Забайкальский край, национальный парк, коренные малочисленные народы Севера, эвенки, индигенный туризм, традиционное природопользование

Короткий адрес: https://sciup.org/140244070

IDR: 140244070 | УДК: 911.3:636.2(571.55) | DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10305

Текст научной статьи Интегрирование индигенного туризма в эколого- экономическую систему ООПТ: предпосылки, реализация (на примере национального парка «Кодар»)

Введение. Расширение федеральной сети ООПТ в ряде регионов РФ, расположенных на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири, сопровождается необходимостью изъятия части земель, используемых коренными малочисленными народами для ведения традиционной хозяйственной деятельности [2, 10], рассматриваемой в качестве основы для их сохранения и дальнейшего развития. Территории традиционного природопользования включают в себя, как правило, малонарушен-ные природные ландшафты, представляющие интерес с точки зрения сохранения биоразнообразия. Возникающие при этом конфликты природопользования могут быть в большинстве случаев сняты в результате оптимального выбора категории ООПТ.

Ранее в целях сохранения ландшафтного разнообразия создавались преимущественно заповедники, отличающиеся наиболее жестким природоохранным режимом. В последнее десятилетие стало появляться все больше НП, актуальность создания которых обусловлена изменениями российского законодательства в области охраны природных комплексов [8]. Согласно Федеральному Закону № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями на 28 декабря 2016 года) в пределах НП в случае необходимости может быть выделена зона традиционного экстенсивного природопользования [2]. Данная зона выделяется наряду с заповедной, рекреационной и другими.

В России в настоящее время функциони- рует более 50 НП1. Часть из них находится на территориях исконного проживания коренных малочисленных народов. Создание НП, помимо охраны природы, нацелено на осуществление туристско-рекреационной деятельности (как для удовлетворения потребительского спроса, так и для увеличения собственного внебюджетного финансирования). В пределах парков дополнительный импульс развития должны получать различные виды туризма, в том числе - этнотуризм, характерной чертой которого является использование ресурсов этнической культуры. Специфика ИТ подразумевает непосредственный контакт туристов с хозяйством и бытом коренных малочисленных народов, которые через участие в туристической деятельности получают дополнительный источник жизнеобеспечения и возможность познакомить представителей других народов с отдельными элементами своей культуры [11].

Цель настоящего исследования - на примере НП «Кодар»2 изучить предпосылки включения ИТ в эколого-экономическую систему ООПТ, определить перспективы вовлечения в туристическую деятельность коренных малочисленных народов и возможные риски в развитии этнотуризма при выборе направления развития.

Рис. 1 – Каларский район в Забайкальском крае и РФ

Материалы и методы

Территория исследования. Эвенки Забайкальского края представляют собой этническую группу численностью на начало 2018 г. около 1200 человек3, из которых более 400 человек проживает в Каларском муниципальном районе площадью 56,7 тыс. кв. км, расположенном на севере региона (рис. 1). Климатические условия проживания отличаются резкой континентальностью: короткое жаркое лето сменяется продолжительным зимним периодом, в течение которого возможно падение температур до -50оС. Для района характерно распространение горно-таежных ландшафтов с большим разнообразием видов животных, являющихся объектами охотничьего промысла (в основном – копытных и пушных). Геоботанические условия благоприятствуют развитию северного домашнего оленеводства таежного типа.

Общая численность населения района на 01.01.2018 г. составляет 8,2 тыс. человек; более 70% населения концентрируется в железнодорожных поселках Новая Чара, Куанда, Икабья (рис. 2). Сельское население тяготеет к линии железной дороги (с. Чапо-Олого расположено в 4 км от БАМа, с. Чара - в 21 км). Отдаленные труднодоступные села находятся на стадии угасания, потеряв в постсоветский период 70-90 % своего населения (по данным администрации района в с. Неляты фактически проживает 42 человека, в с. Средний Ка-лар - 20). При крайне низком среднем показателе плотности населения огромные территории вообще не заселены, посещаются сезонно или периодически.

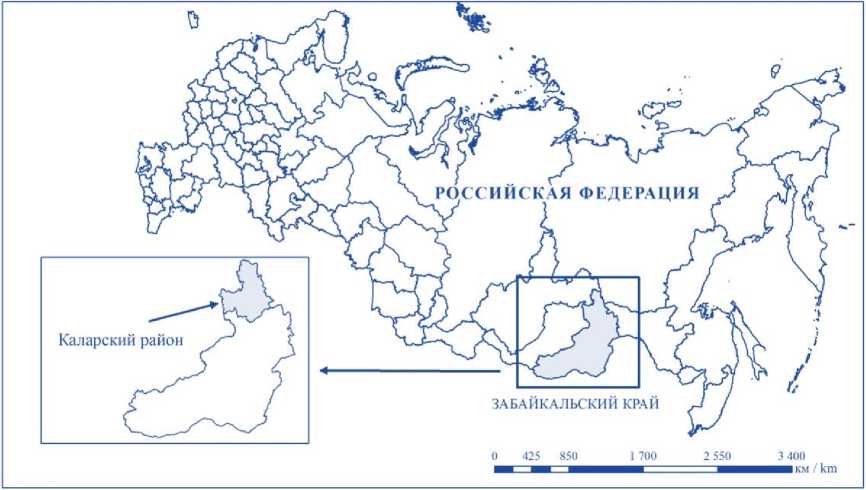

Рис. 2 – Расселение и оленеводческая освоен- ность территории НП до его создания

В Забайкальском крае только эвенки Ка-ларского района (в отличие от локальных групп, проживающих в других северных районах региона) сохраняют традиционное природопользование, базирующееся на оленеводстве [3]. На 1 января 2018 г. поголовье оленей составляет 3,4 тыс. голов, большая часть которых является собственностью общины «Геван». Другим общинам, индивидуальным предпринимателям и хозяйствам района, функционирующим без образования юридического лица, принадлежит небольшое поголовье оленей.

Территория НП «Кодар» состоит из двух земельных участков, разделенных железной дорогой (Байкало-Амурской магистралью). Северный участок парка частично или полностью включает территории, находящиеся в пользовании эвенкийских оленеводческих хозяйств (рис. 3). Проблема доступности угодий для коренного населения решена функциональным зонированием территории парка. Между отдельными зонами традиционного природопользования предусмотрены скотопрогонные коридоры.

Методологические основы исследования. В работе использованы методы экономико-географического анализа, полевых наблюдений и сбора информации (по объектам исследования), картографический метод, методы сравнительного и статистического анализа.

Проведены и обработаны более 20 интервью с представителями муниципальной власти, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (эвенков) Забайкальского края, председателями эвенкийских общин и рядовыми охотниками-оленеводами. Использовались материалы по обоснованию НП «Ко-дар».

Влияние ИТ на жизнеобеспечение общин коренных народов: скандинавский и российский опыт. ИТ, как и любой другой вид этнического туризма, имеет несколько типов: музейно-экспозиционный, природно-хозяйственный, смешанный. Широко распространен музейно-экспозиционный тип ИТ, при котором основным видом активности туриста является посещение музея. В региональных и районных центрах субъектов РФ, в которых проживают коренные народы Севера, музеи располагают богатыми этнографическими коллекциями и способствуют сохранению культурного наследия этих народов. Набирающие популярность этномузеи-скансены позволяют туристам ознакомиться с особенностями традиционного быта и культуры в условиях, максимально приближенных к аутентичным [1, 9]. Преимуществом музейно-экспозиционного типа ИТ является доступность объектов показа и возможность массового посещения их туристами. Актуализируя культурное наследие, музеи, тем не менее, могут предложить туристу контакт с искусственно созданной средой жизни народа. При этом представители местного сообщества, как правило, остаются за рамками туристической деятельности [7]. Природно-хозяйственный тип ИТ, ориентированный на традиционное природопользование коренных малочисленных народов Севера, основан на знакомстве с реальными условиями жизни аборигенов в естественной среде. Если турист совмещает выезд на стоянку с посещением музея, можно говорить о смешанном типе.

Подходы к развитию ИТ в России и за рубежом имеют существенные различия, проистекающие из особенностей национальной политики по отношению к коренным малочисленным народам Севера. В российском законодательстве определено несколько критериев их особых прав, главные из которых: численность менее 50 тысяч человек и сохранение связи с традиционным природопользованием.

В западноевропейской практике особые права представителей коренных (аборигенных, индигенных) народов обусловлены проживанием их предков на данной территории в доколониальный период [12]. Выбор скандинавских стран (Финляндия, Норвегия, Швеция) в качестве аналогов для сравнения кроме «се-верности» положения обусловлен общностью семейных основ ведения оленеводческо- промыслового хозяйства. Примечательно, что даже в этих благополучных странах в сравнении с другими отраслями хозяйства занятие оленеводством дает более низкий экономический эффект – ниже установленного в ЕС уровня бедности. Большинство семей получают более высокий доход благодаря тому, что один из членов семьи работает вне оленеводства [6]. Развитию этнотуризма, основанного на знакомстве с географическими и природными особенностями арктического севера и этническими особенностями оленеводческих народов, способствуют возможности, которые открывают высокий уровень жизни населения и развитая инфраструктура. Негативное влияние на развитие саамского туризма в странах Северной Европы оказывают: внутренние конфликты по вопросу самобытности коренных народов, некорректное использование культуры саамов в маркетинге и конфликты землепользования [17, 18].

В Финляндии высокий интерес к саамской культуре обусловлен интересом к северным оленям как помощникам Санта-Клауса, что увязывается с рождественскими праздниками. Саамский туризм – вид бизнеса, ставший источником значительных доходов в оленеводческих хозяйствах, наиболее успешно развивающихся в курортных районах (особенно в местах зимнего отдыха). Отдыхающим предлагаются поездки на санках, запряженных оленями, или экскурсии в стойбища, работают небольшие семейные предприятия по переработке оленины, производству изделий традиционных ремесел коренного населения. В Финляндии оленеводство, в отличие от Швеции и Норвегии, не является исключительным правом саамов и часто практикуется некоренным населением.

В Норвегии большинство оленеводов в турбизнес не вовлечено. Считается, что оказание туристических услуг в тундре (перевозка туристов на снегоходах или вездеходах, устройство лагерей недалеко от оленьих стад в больших палатках, дегустация саамской еды и прочее) может повлиять на здоровье оле- ней. Стараются избегать контакта животных с людьми. Чаще туристам предоставляются прирученные олени. В туристических центрах посетители могут кататься на оленях, либо просто наблюдать за ними вблизи. Норвежское оленеводство ориентировано, прежде всего, на производство мяса. Строгие санитарные нормы и правила утилизации отходов затрудняют традиционное жизнеобеспечение. Доход, получаемый от производства оленины, оказывается недостаточен4.

В Швеции в соответствии с национальным законодательством оленеводством могут заниматься только саамы, организованные в кооперативные предприятия. При этом поголовье оленей регулируется местными органами власти каждого округа. Увеличение размера отдельного стада в каком-либо хозяйстве зависит от изменения численности поголовья в других кооперативах [15]. Действующее законодательство не позволяет саамским хозяйствам обслуживать туристов, ограничивая их деятельность оленеводством. Развитие туризма как альтернативного источника дохода для оленеводов становится не актуальным [16].

В России рост внимания к этническому туризму проявляется в разработке программ развития как федерального, так и регионального уровней5. Например, в социальноэкономической стратегии развития Ненецкого автономного округа на перспективу до 2030 г. предусматривается поддержка коренного населения, занятого в этнотуризме6. Федеральное Агентство по туризму, региональные турфирмы и компании популяризируют этно-

Рис. 3 - Зоны традиционного природопользования в пределах северного участка НП (Фотографии предоставлены туристами Куйдиным С.А. и Филенко Р.А.)

туры. В числе объектов интереса: знакомство с жизнью оленеводов, посещение традиционного переносного жилища, совместный ужин, ночевка в палатках, остановка у значимых объектов, «охота» за северным сиянием7.

В Российской Федерации с ИТ ассоциируется решение множества проблем коренных малочисленных народов, связанных с сохранением исторического и культурного наследия, обеспечением занятости, улучшением качества жизни [11]. Однако по-прежнему включение народов Севера в туристическую деятельность ограничено рядом факторов: транспортной недоступностью мест их проживания, отсутствием навыков приема и обслуживания туристов, др. [5]. В процессе совмещения этнотуризма и традиционной хозяйственной деятельности возникают дополнительные проблемы выбора предпочтительного направления. Так, выявлено, что ненцы практически не участвуют в туристической деятельности как частные предприниматели и своего будущего с развитием туризма не связывают [19]. Многолетняя реализация образовательных программ, направленных на расширение участия коренного населения округа в сфере туризма, не привела к каким-либо существенным изменениям. Ненецкие оленеводы основными источниками дохода видят оленеводство и финансовую поддержку газо- и нефтедобывающих компаний.

Полученные результаты и их обсуждение

Особенности развития ИТ в Каларском районе Забайкальского края. Район располагает богатыми природными ресурсами для развития разных видов туризма. Он привлекает горных, пеших и водных туристов, объектами интереса которых являются ледники Кода-ра, вулканы Аку, Сыне, Чепе, урочище Чарские пески (так называемая северная пустыня), гора Зарод, геотермальные источники, многочисленные озера, каньонообразные долины рек, Мраморное ущелье и другое. Удален- ность данного района не позволяет совместить его посещение со знакомством с природными объектами, находящимися в Центральном и Южном Забайкалье. Однако наличие железной дороги связывает его с северными районами соседних регионов (Иркутской и Амурской областей, Республики Бурятия), в которых также развивается экстремальный туризм [4]. В последние годы нередки посещения ботаниками, ихтиологами, любителями бабочек, профессионалами видео и фотосъемок. Зарубежные и российские ученые различной специализации (историки, этнологи, антропологи, социологи, лингвисты, географы и т.д.) посещают район с целью изучения этнических особенностей каларских эвенков. Разнообразие и красота природных комплексов, сохранение традиционных основ жизнедеятельности эвенками, развитие оленеводства как неотъемлемой составляющей этнического природопользования на рассматриваемой территории вызывают высокий интерес к этнографическому путешествию. Иностранные туристы-исследователи живут в семьях оленеводов длительное время (месяц и более), некоторые неоднократно возвращаются [13].

Развитие туристской дестинации начинается с транспортной доступности территории, которая повышает мобильность людей, меняет привлекательность туристских территорий. Основным условием развития остается функционирование БАМа, наличие авиасообщения с г. Чита. Магистраль проходит через хребты Кодар и Удокан. Спортивные маршруты и экскурсии к многочисленным интересным природным объектам начинаются прямо с поезда. Три поселка: Куанда, Новая Чара, Икабья – имеют удобное железнодорожное сообщение с остановками через 20 км. По железной дороге идут прямые поезда Москва – Тында и Кисловодск – Тында. Самолеты выполняют полеты по маршруту Чара – Чита.

Страховые компании мира уже десятки лет страхуют туристов от всевозможных несчастных случаев: от укусов насекомых и животных, до плохой погоды в местах отдыха. Российская практика, к сожалению, серьезно отстает в этом процессе. При организации туров для иностранных туристов необходимо формирование туров с выбором благоприятного времени года (с минимумом комаров и гнуса). Туристы, совершающие путешествия, организованные фирмами, как правило, застрахованы. Участники самодеятельного туризма редко страхуют свою жизнь.

Существующие данные о посещении туристами Каларского района в 1990-е гг. показывают, что район посещали в год от 50 до 100 групп (по 5-10 человек). По сообщениям МЧС одновременно в маршрутах по району могло находиться до 13 групп.

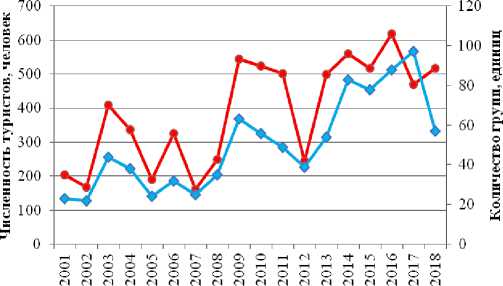

Согласно данным районной Поисковоспасательной службы (далее – ПСС) в период 2001–2018 гг. число туристических групп, посещающих район, имеет устойчивую тенденцию к росту (рис. 4). Так, в 2001 г. район принял 23 группы туристов, в 2017 г. – 97. Если с 2001 по 2008 гг. в среднем район принимал 30 групп туристов в год, то в период 2009-2018 гг. на территорию района въезжает в среднем по 66 групп туристов.

• 4iюленность туристов ♦ Количество групп

Рис. 4 – Данные ПСС о посещении Каларского района туристами в 2001-2018 гг.

В 2002 г. район посетило 167 туристов, в 2016 г. – более 600 (максимум за рассматриваемый период). Средний размер группы составляет 6-8 человек. Максимальная численность туристической группы – 30 человек. Встречаются туристы, путешествующие в оди- ночку и парами. По оценке служащих ПСС около 30 % групп, прибывающих в район, не проходят регистрацию и в приведенных показателях отсутствуют. Специалисты районного центра туризма отмечают, что в летние месяцы по территории района проходит от 10 до 20 групп ежемесячно, а в год количество туристов составляет более 1500 человек. Таким образом, в ПСС регистрируется только один турист из трех.

В начале 2000-х гг. от 20 до 40 % от числа туристов составляли приезжающие из-за рубежа (в основном – из Польши, Чехии, Словакии, Эстонии, Украины и Германии). В настоящее время лидируют в этом отношении города РФ: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Казань и другие. Доля иностранных туристов снизилась. В 2017 и 2018 гг. район посетили 9 коммерческих иностранных групп из Австралии, Бельгии, Италии, Чехии. Общая численность туристов не превысила 70 человек, число туристов в группе от 1-2 человек до 7. В итальянской коммерческой группе из 7 человек было 2 туриста, один инструктор, 4 носильщика.

Служащие ПСС отмечают, что многие туристы, посещающие хребет Кодар, интересуются бытом эвенков и планируют свой маршрут таким образом, чтобы зайти на оленеводческую стоянку. ИТ развивается как сопутствующий другим видам туризма – культурнопознавательному, экстремальному и прочим. Практикуется перевозка грузов оленями (вьючно или нартами) на маршрутах или участках маршрутов в пределах территории, на которой осуществляет деятельность оленеводческо-промысловое хозяйство. Высокий интерес у туристов вызывает быт оленевода, его работа, олени.

Информацию об особенностях и условиях путешествия получают от турфирм. Кроме того, эвенки активно используют социальные сети для размещения информации о себе. Например, в социальной сети ВКонтакте есть страница «Этнотуры к эвенкам Каларского района Забайкальского края», где предлагает- ся катание на оленях, рыбалка, охота, знакомство с фольклором, жизнью и бытом эвенка-оленевода8.

Формирование туристических групп (снаряжение, страховка, экипировка, набор продуктов и т.п.) осуществляют в местах их выхода. В районе туристы практически не тратятся: сувениров, изделий ремесел эвенков нет. Стоимость доставки туристов и проводника обходится в 2-3 тыс. руб./сутки, питание приблизительно до 300 руб./сутки.

Позитивна и требует развития программа проведения в Каларском районе межрегионального туристического фестиваля, принимающего команды из различных регионов России (за 11 лет общее количество участников составило более 1500 человек). День охотника-оленевода – праздник, на основе которого развивается событийный туризм в районе. Праздник проводится в конце марта (обычно в с. Чара), когда охотники выходят из тайги, завершая сезон, и сдают добытую продукцию. Спортивная часть праздника включает в себя метание тынзяна (аркана) на хорей (деревянный шест), перепрыгивание через нарты, перетягивание палки, гонки на оленьих упряжках. В 2017, 2018 гг. праздник отличался хорошим призовым фондом, обеспеченным финансовой поддержкой Байкальской горной компании9.

Условия успешности ИТ. Сравнение двух типов организации этнотуристической деятельности показывает, что наиболее успешен индигенный коммерческий туризм, базирующийся на реально функционирующем оленеводческом хозяйстве при наличии собственного оленьего стада (табл. 1).

Практически все коммерческие заказы на этнотуры через турфирмы передаются непосредственно главе оленеводческо-промыслового хозяйства Мальчакитову Ю.Ю., хозяину оленьего стада в 100 голов. Встреча туристов начинается в пгт Новая Чара. Прямо с поезда туристов по желанию доставляют либо в гостиницу, либо сразу автотранспортом в с. Кюсть-Кемда и далее. На стойбище туристы знакомятся с условиями жизни и работы оленевода, наблюдают за оленями, проходят по маршруту оленевода, иногда живут в семье, общаются, фотографируются с животными, катаются на них, совершают по желанию небольшие радиальные маршруты в окрестностях оленеводческой стоянки. Функции приема и обслуживания туристов выполняет жена (реализуется возможность занятости для женщин). При коротких маршрутах группы размещаются на подготовленных бивуаках. Существует потенциальная возможность принимать до 200 туристов в год. Семья планирует оказывать услуги в организации и проведении лицензионной охоты, рыбной ловли, сборе дикоросов. Все мероприятия планируются с учетом подъезда и выезда железнодорожным транспортом.

Таблица 1 - Сравнительный анализ типов организации ИТ

|

Критерии сравнения |

Типы |

|

|

Семейнородовой |

Экспериментальнообразовательный проект |

|

|

Организатор и исполнитель тура |

Глава семьи, родовой общины эвенков |

Инструктор-проводник |

|

Участники бизнеса |

Семья, родовая община |

Коллектив сотрудников |

|

Территория проживания |

Стойбище оленеводов |

Жилье в поселке |

|

Территория бизнеса |

Стойбище |

Агро-этноцентр (проектируемый) |

|

Численность оленей, голов |

100 |

Менее 10 |

|

Собственность |

Личное поголовье |

Аренда |

|

Примечание |

Этнотуризм развивается |

Реализация проекта по развитию этнотуризма не состоялась |

Экспериментально-образовательный проект агро-этнотуризма «Белый Олень» (2010 г.) предусматривал создание стойбища оленевода-охотника как одного из объектов туризма. В числе многих задач предполагались: организация и развитие прибыльного оленеводства; подготовка-обучение гидов- и каюров-проводников. Вследствие отсутствия у организаторов проекта оленьего стада и навыков традиционного природопользования задачи оказались трудными для воплощения.

Помимо количественных показателей, используемых в индустрии туризма и гостеприимства (например, количества посетителей, заполняемости гостевого бивуака, полученного дохода) успешность предприятия ИТ необходимо оценивать с помощью некоторых нематериальных показателей – гордости местного сообщества, ощущения ценности традиционный культуры, уверенности в своих силах и т.п. Ценностный подход к анализу успеха оленеводческих хозяйств в туризме позволяет учесть этно-социальный эффект от их деятельности в целом [14]. Нематериальные показатели, часто не принимаемые во внимание, очень важны в местной стратегии развития туризма.

Заключение. Экологические факторы размещения, природные объекты, специфическое жизненное пространство и культура эвенков остаются основой развития этнотуризма в пределах НП «Кодар». Перспективы развития обеспечиваются транспортной составляющей и в будущем усиливаются модернизацией аэропорта и БАМа.

Успешность ИТ базируется на устойчи- вом развитии оленеводства и тесно увязывается с повседневными практиками эвенков, оленеводческим бытом, профессиональными навыками, уникальными природными объектами. Эвенками осознана необходимость развивать туризм – источник получения дополнительных доходов. В числе других, пока не реализуемых, источников дохода: изготовление ремесленных изделий, переработка мяса оленей (кукура, сыровяленое мясо) на территории НП и вне ее (в станционных поселках).

Создание НП открывает новые возможности для развития туризма в местах проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов, для занятости женщин и других членов семьи, получения дополнительных (часто довольно высоких) доходов. В числе возможностей развития этнотуризма на территории НП: упрощение организационных вопросов, инфраструктурная обустроенность приема, помощь в разработке целевых проектов и туров, новое наполнение бренда «Кодар», поддержка и популяризация эвенкийской культуры как своеобразной «визитной карточки» района.

Вне парка ограничениями для развития этнотуризма являются: отсутствие гостиниц, соответствующих запросам туристов. Важно создать гостиничный приют-центр, который бы включал все необходимые компоненты для кратковременного отдыха до и после маршрута-путешествия (хорошую баню, ресторан или кафе с небольшим заказным меню и конкретной направленностью на заказчика), сувенирную лавку с присутствием изделий эвенкийских мастеров.

Список литературы Интегрирование индигенного туризма в эколого- экономическую систему ООПТ: предпосылки, реализация (на примере национального парка «Кодар»)

- Афанасьев О.Е., Вольхина В.В. Роль, значимость и функции скансенов как туристского ресурса территории и репрезентантов народных традиций природопользования // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т.9. № 4. С. 12-22. DOI: 10.12737/14527.

- Бочарникова А.В. Коренные народы и особо охраняемые природные территории: опыт соуправления природными ресурсами. Серия: Библиотека коренных народов Севера. Вып. № 17. М, 2017. 142 c.

- Гильфанова В.И. Геосистемный подход к стратегическому планированию устойчивого развития этно-хозяйственных территорий коренных малочисленных народов Севера // Успехи современного естествознания. 2017. №10. С. 65-70. DOI: 10.18411/1681-7494-2017-10-65-70.

- Горина К.В., Новикова М.С., Соловова А.Т., Багова В.З. Туристские районы Забайкальского края // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №6. С. 903-907.

- Евстропьева О.В. Этно-рекреационный потенциал Байкальского региона // География и природные ресурсы. 2013. № 1. С. 127-135.

- Йиернслеттен Й.Л., Клоков К.Б. Устойчивое оленеводство: Монография. Арктический Совет 2000-2002. Издание Центра саамских исследований Университета Тромсе. Тромсе-СПб, 2003. 159 с.

- Исаченко Т.Е. Этнический туризм как фактор деградации и сохранения традиционного культурного ландшафта // Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. Т. 8. № 1. С. 61-68.

- Калихман Т.П. Тенденции развития системы особо охраняемых природных территорий Сибири // География и природные ресурсы. 2017. № 2. С. 17-26. DOI: 10.21782/GIPR0206-1619-2017-2(17-26).

- Пименова Н.Н. Культурное наследие коренных малочисленных народов Красноярского края и современные культурные практики // Человек и культура. 2014. № 2. С.28-66. DOI: 10.7256/2306-1618.2014.2.11269.

- Поддубиков В.В. Этнические культуры природопользования в системе охраняемых природных территорий Алтае-Саянского экорегиона: вопросы сохранения и устойчивого развития // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 798.

- Чемчиева А.П. Развитие индигенного туризма в России // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. Т. 1. № 4 (64). С. 44-48.

- Carr A., Ruhanen L., Whitford M. Indigenous peoples and tourism: the challenges and opportunities for sustainable tourism // Journal of Sustainable Tourism. 2016. № 24 (8-9). Pp. 1067-1079 DOI: 10.1080/09669582.2016.1206112.

- Grøn O. Reindeer antler trimming in modern large-scale reindeer pastoralism and parallels in an early type of hunter-gatherer reindeer herding system: Evenk ethnoarchaeology in Siberia // Quaternary international. 2011. V. 238. № 1-2. Pp. 76-82. DOI: 10.1016/j.quaint.2011.01.025.

- Lemelin R.H., Koster R., Youroukos N. Tangible and intangible indicators of successful aboriginal tourism initiatives: A case study of two successful aboriginal tourism lodges in Northern Canada // Tourism management. 2015. № 47. Pp. 318-328. DOI: 10.1016/j.tourman.2014.10.011.

- Leu T.C., Müller D.K. Maintaining inherited occupations in changing times: the role of tourism among reindeer herders in northern Sweden // Polar Geography. 2016. №39(1). Pp. 40-57. DOI: 10.1080/1088937x.2016.1148794.

- Müller D.K., Huuva S.K. Limits to Sami tourism development: the case of Jokkmokk, Sweden // Journal of Ecotourism. 2009. № 8 (2). Pp. 115-127. DOI: 10.1080/14724040802696015.

- Niskala M., Ridanpää J. Ethnic representations and social exclusion: Sáminess in Finnish Lapland tourism promotion // Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2015. № 16 (4). Pp. 375-394. DOI: 10.1080/15022250.2015.1108862.

- Olsen L.S. Sami tourism in destination development: conflict and collaboration // Polar Geography. 2016. № 39 (3). Pp. 179-195. DOI: 10.1080/1088937X.2016.1201870.

- Pashkevich A., Keskitalo E.C.H. Representations and uses of indigenous areas in tourism experiences in the Russian Arctic // Polar Geography. 2017. № 40(2). Pp. 85-101. DOI: 10.1080/1088937x.2017.1303753.