Интеллектуальная ориентация специалиста и закономерности развития его проектноконструктивных способностей

Автор: Нуриев Н.К., Журбенко Л.Н.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Мониторинг образования

Статья в выпуске: 3 (44), 2006 года.

Бесплатный доступ

Авторами статьи доказывается, что доминирующие способности будущего специалиста определяют его интеллектуальную ориентацию. Построенные с учетом этого фактора дидактические системы оказываются более эффективными

Короткий адрес: https://sciup.org/147136180

IDR: 147136180

Текст обзорной статьи Интеллектуальная ориентация специалиста и закономерности развития его проектноконструктивных способностей

Авторами статьи доказывается, что доминирующие способности будущего специалиста определяют его интеллектуальную ориентацию. Построенные с учетом этого фактора дидактические системы оказываются более эффективными.

Подготовка специалистов в вузе к определенной деятельности строится на основе, заложенной в школе. Дидактическое тестирование на достижение дает только интегрированную оценку состояния способностей школьника, в основном состояния полноты интегрированных ресурсов. Такой способ оценки не годится для диагностики развитости ПК способностей абитуриента, участвующего в конкурсной борьбе за место обучения.

Все задачи школьной математики могут быть распределены по трем классам: А — на формализацию; В — на конструирование; С —на исполнение. Мно жество задач из классов А + В + С в совокупности охватывает всю предметную область «элементарная (школьная) математика». Причем основная их доля приходится на задачи смешанного типа, т. е. такие, которые одновременно относятся ко всем трем классам (рис. 1). Для проектирования состояния уровня развития ПК способностей абитуриента необходимо, чтобы база задач была достаточно четко кластеризована на задачи классов А, В, С. В данном случае используется другая форма тестирования — проективный тест. Он позволяет выявить А — формализационные, В — конструк-

8>Н. К. Нуриев, Л. Н. Журбенко, 2006

тивные, С — исполнительские способности абитуриента на базе школьной математики, или ПК = <Л, В, С> способности. Очевидно, это не влияет на процедуру дидактического тестирования, но требует определенной дополнительной работы при структурировании базы задач.

В Казанском государственном технологическом университете (КГТУ) предлагаемые абитуриентам на вступительном экзамене вопросы билетов формулируются таким образом, чтобы не только обеспечивать конкурсный отбор по полученным за решение задач баллам, но и определять состояние развитости формализационных, конструктивных, отладочных способностей. Билеты включают в себя три задания (20 %) на проверку исполнительских, пять (33) — формализационных и семь заданий(47 %)на проверку конструктивных способностей. Уклон в сторону проверки конструктивных способностей обусловлен требованиями к их преимущественному развитию для большинства специальностей КГТУ.

Ниже приведены примеры заданий на проверку указанных типов способностей.

-

1. Вычислить |зV2 -17з - 2 V21 + Vs - 2Тб (класс задач диагностики состояния исполнительских способностей).

-

2. Найти сумму целых решений не-

- (2х2 - 5х -12)Vx + 5 равенства / ^ = -° (класс

-

3. Мотоциклист задержался у шлагбаума на 24 мин. Увеличив после этого скорость на 10 км/ч, он наверстал опоздание за 80 км. Найти первоначальную скорость мотоциклиста (класс задач диагностики состояния формализационных способностей).

F V2-15х + 20 v задач диагностики состояния конструктивных способностей).

Судя по результатам вступительных экзаменов, у абитуриентов в наименее развитом состоянии оказываются форма-лизационные способности. Неразвитость способностей этого класса оказывает значимое тормозящее действие на развитие ПК способностей в целом.

Результаты вступительных экзаменов по математике характеризуют стартовое состояние ПК способностей обучаемых, начиная с которого ведется мониторинг развития данных. С самого начала обучения педагогическое воздействие должно быть направлено на гармонизацию состояния способностей путем построения индивидуального корректирующего контура (траектории).

Введем понятие «интеллектуальная ориентация специалиста». Она зависит от ранжированности по величине развитости ПК способностей. Любую ранжированную последовательность из величин А, В, С назовем признаком ориентации специалиста. Признак ориентации будем записывать без запятых в виде последовательности букв, например: САВ, АВС и т. д. Все возможные комбинации признаков ориентации специалиста и их классификация приведены на рис. 2.

Специалистов, попадающих по своим признакам в класс АА, будем называть формализаторами, в класс ВВ — аналитиками, в класс СС — исполнителя-

|

ПК = <д. в, о способности |

Ранжированные по величине развитости способности |

Класс |

|

§ й S g О 1 2 о о Я Я -е 8 s 1 1 1 ^ cq U |

А, В, С А, С. В |

Доминирующие формализационные способности; класс АА = <АВС, АСВ{ |

|

В, А. С В, С, А |

Доминирующие конструктивные способности; класс ВВ = {ВАС, ВСА{ |

|

|

С. А. В С. В, А |

Доминирующие исполнительские способности; класс СС= {САВ, СВА{ |

|

|

А, В. С ~...»С.В.А |

Доминирующих способностей нет; класс УУ |

Р и с. 2. Классы интеллектуальной ориентации

ми, в класс УУ— универсалами, т. е. теми, кто имеет неопределенное состояние ориентации (разница между уровнями способностей составляет не более 5 %). Таким образом, в зависимости от доминирующего признака все специалисты попадают в класс или АА, или ВВ, или СС, а при его отсутствии — в класс УУ

В табл. 1 приведены данные интеллектуальной ориентации 30 тыс. абитуриентов Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ) и КГТУ с 2000 по 2005 г. (5 тыс. в год) включительно (по результатам экзаменов по математике). Даже без статистической обработки видно, что большинство абитуриентов имеют ориентацию аналитиков и попадают в класс ВВ.

Таблица 1

Результаты оценки интеллектуальной ориентации абитуриентов, поступающих в вуз, %

|

Вуз |

Год |

Класс интеллектуальной ориентации |

|||

|

АА |

ВВ |

СС |

УУ |

||

|

АГНИ |

2000 |

16 |

56 |

25 |

3 |

|

АГНИ |

2001 |

15 |

60 |

20 |

5 |

|

АГНИ |

2002 |

17 |

58 |

21 |

4 |

|

КГТУ |

2003 |

13 |

58 |

24 |

5 |

|

КГТУ |

2004 |

8 |

60 |

27 |

5 |

|

КГТУ |

2005 |

7 |

65 |

25 |

3 |

В табл. 2 приведены аналогичные данные интеллектуальной ориентации абитуриентов, прошедших по конкурсу в вуз.

Таблица 2

Результаты оценки интеллектуальной ориентации абитуриентов, поступивших в вуз, %

|

Вуз |

Год |

Класс интеллектуальной ориентации |

|||

|

АА |

ВВ |

СС |

УУ |

||

|

АГНИ |

2000 |

500 |

25 |

43 |

25 |

7 |

|

АГНИ |

2001 |

500 |

27 |

42 |

23 |

8 |

|

АГНИ |

2002 |

500 |

26 |

40 |

27 |

7 |

|

КГТУ |

2003 |

1 000 |

20 |

48 |

23 |

9 |

|

КГТУ |

2004 |

1 000 |

17 |

44 |

28 |

И |

|

КГТУ |

2005 |

2 000 |

22 |

45 |

24 |

9 |

|

При сравнении данных табл. 1 видно, что в вузе классы АА, СС, |

и 2 УУ |

|||||

«укрепили» свои позиции. Следует под черкнуть, что по данным двух вузов за разные годы, разной мощности выборки, наблюдается статистическая устойчивость результатов. Таким образом, контингент студентов вузов (бывших абитуриентов) составляют в среднем 23 % формализаторов; 44 — аналитиков; 25 — исполнителей и 8 % с неопределенной интеллектуальной ориентацией.

В табл. 3 показан средний балл оценки за экзамен по математике среди абитуриентов, поступивших в вуз.

Таблица 3

Средний балл по математике (вступительный экзамен) у студентов двух вузов разной интеллектуальной ориентации

|

Класс интеллектуальной ориентации |

АГНИ (2000—2004 гг.) |

КГТУ (2003—2005 гг.) |

|

А4 |

4,81 |

4,93 |

|

ВВ |

4,53 |

4,73 |

|

сс |

4,65 |

4,71 |

|

УУ |

4,98 |

4,99 |

В связи с тем что самый высокий показатель принадлежит студентам класса УУ, разобьем их для полноты картины еще на три класса, т. е. выделим классы: УУА —универсалы с доминирующими формализационными способностями; УУВ — универсалы с доминирующими конструктивными способностями; УУС — универсалы с доминирующи ми исполнительскими способностями. В табл. 4 приводятся данные этой классификации.

Таблица 4

Средний балл по математике (вступительный экзамен) у студентов двух вузов класса УУ

|

Класс интеллектуальной ориентации |

АГНИ (2000—2004 гг.) |

КГТУ (2003—2005 гг.) |

|

УУ4 |

4,978 |

4,986 |

|

УУВ |

4,965 |

4,981 |

|

УУС |

4,951 |

4,949 |

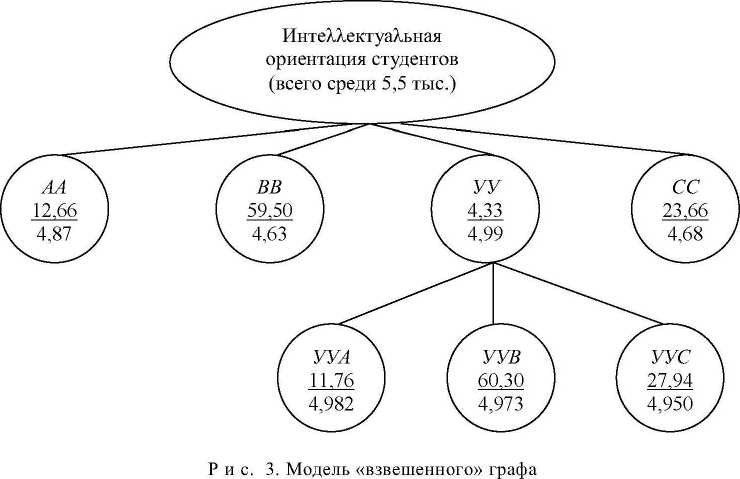

Результаты кластерного анализа представлены в виде «взвешенного» графа на рис. 3, где в качестве весов выступают процент поступивших по двум вузам за 6 лет студентов общим количеством 5,5 тыс. (показатель в числителе) и их средний балл по математике (показатель в знаменателе).

Визуально «перспективными» являются студенты с интеллектуальной ориентацией в классах АА и У У, но их меньшинство.

Для дальнейших исследований представляет интерес статистическая проверка некоторых гипотез (вопросов).

1. Изменяется ли интеллектуальная ориентация студента за период его обучения в вузе? Другими словами, одинаковую ли интеллектуальную ориентацию имеют абитуриент, поступающий в вуз, и студент, его оканчивающий?

3. Стоит ли при проектировании технологии обучения в области программной инженерии требовать интеллектуальной переориентации студентов?

Для ответа на первый вопрос нами были собраны данные по группам сту дентов специальности «Информационные системы и технологии». Проводились исследования в рамках следующих дисциплин: высшая математика, информационные технологии, управление данными, проектирование информационных систем, моделирование информационных систем. Полученные данные за 2000— 2004 гг. приведены в табл. 5.

Таблица 5

Статистические данные об изменении интеллектуальной ориентации студентов в ходе обучения

|

Дисциплина |

Количество студентов |

|

|

не изменивших свою интеллектуальную ориентацию |

изменивших свою интеллектуальную ориентацию |

|

|

Высшая математика |

150 |

3 |

|

Информационные технологии |

200 |

5 |

|

Управление данными |

250 |

2 |

|

Проектирование информационных систем |

300 |

3 |

|

Моделирование информационных систем |

300 |

3 |

На основе данных таблицы можно сформулировать не опровергнутый статистикой эвристический закон, который звучит следующим образом: студент в процессе обучения крайне редко меняет свою интеллектуальную ориентацию.

Данные, собранные для ответа на второй вопрос, позволяют заключить, что у студентов мужского (120 чел.) и женского (180 чел.) пола доминирующей является ориентация аналитиков. Ее продемонстрировали 60 % студентов в той и другой группе.

Для ответа на третий вопрос также были проведены эксперименты, которые показали следующее: 1) наилучший результат (по скорости развития способностей) получается только тогда, когда учитывается фактор интеллектуальной ориентации обучаемого; 2) при обучении необходимо развивать тот вектор, который у студента доминирует от природы.

В целом технологии обучения должны быть построены с учетом интеллектуальной ориентации обучаемого, и это можно считать определенной закономерностью в дидактике.

Поступила 14.11.05.