Интеллектуальная собственность как нематериальный актив в дискуссии об отмене антимонопольных иммунитетов интеллектуальной собственности в Российской Федерации

Автор: Бурчик С.С.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (61), 2020 года.

Бесплатный доступ

Рост значимости интеллектуальной собственности как экономического актива возвращает в научную дискуссию вопрос о распространении антимонопольного регулирования на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства с целью защиты от недобросовестного поведения правообладателей и, как следствие, обеспечения эффективного функционирования экономики. В данной статье определены направления совершенствования действующего регулирования в Российской Федерации и приведения его в соответствие идее баланса частных и публичных интересов.

Антимонопольные иммунитеты интеллектуальной собственности, антимонопольное регулирование, инновационные рынки, конкуренция в цифровой экономике, нематериальные активы

Короткий адрес: https://sciup.org/140289597

IDR: 140289597 | УДК: 347.27

Текст научной статьи Интеллектуальная собственность как нематериальный актив в дискуссии об отмене антимонопольных иммунитетов интеллектуальной собственности в Российской Федерации

Интеллектуальная собственность – важнейший фактор мировой экономики, являющийся особенно ценным активом в современной экономике и оказывающим влияние на конкурентные отношения как на национальных и региональных, так и на глобальном рынках, что влияет на экономическое развитие общества, а следовательно, вопросы интеллектуальной собственности и конкуренции заслуживают исследовательского внимания. Согласно исследованию, проведённому Всемирной организацией интеллектуальной собственности, почти треть стоимости промышленных товаров, продаваемых во всем мире, составляют нематериальные активы1. Значительную часть стоимости предприятий в современном мире составляют нематериальные активы, а в некоторых развитых странах доля нематериальных активов в стоимости корпоративных брендов превышает долю нематериальных2. Указанные данные свидетельствуют о переходе к «цифровой экономике», основой которой выступают нематериальные объекты (информация, цифровая инфраструктура). Мировая экономика перестраивается в процессе четвертой промышленной революции, тем временем грядут очередные изменения, связанные с созданием и распространением «сильного искусственного интеллекта»3.

Антимонопольными иммунитетами интеллектуальной собственности называют нормы ч.4 ст.10, ч. 9 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ (далее – Закон о защите конкуренции), которые содержат исключения действия антимонопольных запретов при осуществлении интеллектуальных прав, а именно запретов на злоупотребление доминирующим положением и на заключение ограничивающих конкуренцию соглашений между хозяйствующими субъектами.

Доля нематериальных активов (далее – НМА) в мировой экономике постоянно увеличивается. Они являются мощнейшим фактором производства и, как следствие, конкуренции. Рассмотрим несколько показателей, значимых для определения актуальности проблемы влияния интеллектуальной собственности4 на экономику (на основе открытых данные Всемирного банка5 и Всемирной организации интеллектуальной собственности) (далее – ВОИС):

-

а) Экспорт высоких технологий ( high-technologies ) (2018 г., проценты). Показатель рассчитывается как процент экспорта высоких технологий от годового экспорта. Значимая доля экспорта ведущих мировых экономик приходится на экспорт высоких технологий6. Необходимо также отметить, что в данные входят только продукты, в которых они воплощены без учёта таких характеристик, как научные работники, knowhow , высокотехнологичные способы производства и другие, не выражающиеся в высокотехнологичных продуктах, т. е. в этой доле только продукты с большой инновационной интенсивностью.

Это классификация ОЭСР ( high, medium-high, medium-low и low-technology ) по инновационной интенсивности в произведенных продуктах7. Наибольшая доля экспорта высокотехнологичных продуктов наблюдается чаще всего у развитых стран, средняя или низкая у развивающихся стран, в то же время у наименее развитых стран экспорт таких продуктов либо невелик, либо данные о таком отсутствуют вовсе. Таким образом, присутствует корреляция экономического развития и экспорта высоких технологий.

-

б) Размер экспорта высоких технологий (в долларах США; 2018 г.). Развитые страны входят в группу экспортирующих больше всего высокотехнологичных продуктов8, в то время как Россия находится в группе стран, где этот экспорт невелик.

-

в) Плата за пользование интеллектуальными правами. Выплаты за пользование интеллектуальной собственностью неуклонно растут с 6,6 млрд долларов США в 1960 г., 397,586 млрд в 2015 г. и до 426,183 млрд в 2018 г.9 Для сравнения в РФ на 2018 г. выплаты составили 6,2 млрд при 15,6 млрд в ФРГ, 56,1 млрд в США, 35,7 млрд в КНР, 21,7 млрд в Японии, хотя в Норвегии такие выплаты 7,7 млрд, в Канаде 11,8 млрд, а в Швеции 4,8 млрд. Растущие выплаты за пользование интеллектуальными правами свидетельствуют о возрастающем влиянии интеллектуальной собственности на экономику (и, как следствие, на конкуренцию).

-

г) Заявки на получение патента и на регистрацию товарных знаков (ед., млн.). Также об актуальности рассмотрения проблемы свидетельствуют индикатор активности в сфере интеллектуальной

собственности (данные ВОИС10). На протяжении 2004-2018 гг. наблюдается стремительный рост числа заявок на получение патентов11, притом лидерами по количеству заявок являются развитые страны (США, Япония, Республика Корея, Германия и патентный офис Европейского союза), а абсолютным лидером, чьи заявки составляют 46,4% от мировых, выступает Китай. Статистика по товарным знакам, патентам на сорта растений и промышленные дизайны также показывает рост заявок и регистраций12.

Страны азиатского региона к 2018 г. оформили 2/3 (66,8%) мировых заявок на патенты, что, по-видимому, связано с бурным экономическим ростом региона. Можно отметить, что существует корреляция между экономическим развитием и количеством заявок13.

Из приведённых статистических данных видно, что интерес общества к интеллектуальной собственности будет возрастать по мере интенсивности использования новейших технологий, что очевидно будет происходить в связи с внедрением технологий в экономической сфере.

Для определения взаимоотношений интеллектуальной собственности и конкурентного права, в первую очередь, необходимо установить значение интеллектуальной собственности с экономической точки зрения. С целью рассмотрения роли интеллектуальной собственности на рынке обратимся к понятию НМА, используемому экономистами при подсчёте стоимости бизнеса и реализации бизнес-задач и к которым экономисты относят интеллектуальную собственность (исключительные права). Понятие «нематериальные активы» шире, чем интеллектуальная собственность, поскольку в него входят также бренд (в широком смысле) (интеллектуальная собственность является составляющей), человеческий капитал, деловые связи, деловая репутация, клиентская лояльность, клиентская база и др.

Активами в финансах называют ресурсы, контролируемые субъектом, которые обеспечивают эконмическую прибыль или могут обеспечить её в будущем; а нематериальные активы в свою очередь – это активы, являющиеся неденежными, не имеющими физического выражения и идентифицируемыми (определение Совета по Международным стандартам финансовой отчётности, IASB )14. В то же время нематериальные активы поддаются денежной оценке и являются объектами гражданских прав. Быть идентифицируемыми означает либо возможность передачи (отчуждения, предоставления, уступки), либо иметь правовую природу (даже если право неотчуждаемое)15. Это определение НМА для финансовой отчётности. При первом же рассмотрении ясно, что сюда нельзя включить внутренний гудвилл 16 , недоговорные отношения, бренд, составляющие нераскрытые в отчётности НМА и генерирующие рыночную надбавку к стоимости предприятия (внутренне генерируемые НМА).

Под коммерциализацией НМА понимается извлечение экономической выгоды в соответствии с целями, задачами и теми факторами, которые определяют конкурентоспособность компании на рынке17. То есть экономический смысл НМА состоит в таком их использовании, которое повышает конкурентоспособность фирмы – создание конкурентных преимуществ. Потенциал коммерциализации определяется посредством сопоставления затрат на создание (приобретение) актива и экономической выгоды при использовании. Специфика НМА заключается в том, что в современных условиях «цифровизации» действительная (рыночная) таких активов может во много раз превышать балансовую за счёт того, что ценность создаётся не количеством, а «качеством» НМА.

Их можно разделить на категории в соответствии со Стандартами международной финансовой отчётности ( IFRS, до 01.04.2011 – IAS )18:

-

(1) Относящиеся к маркетингу. Товарные знаки (знаки обслуживания), коммерческие обозначения, места происхождения товаров, знаки сертификации, товарный вид ( trаde dress ), доменные имена, названия СМИ, соглашения о неконкуренции.

-

(2) Связанные с потребителями. Базы данных клиентов, списки клиентов, backlog (заказы и продукты), договорные и внедоговорные отношения с клиентами.

-

(3) Договорные. Лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии, ковенанты (в том числе соглашения о бездействии), роялти, договоры с рекламодателями, работниками, поставщиками, перевозчиками, управленцами; договоры аренды, разрешения (лицензии, свидетельства, сертификаты), финансовые договоры, трудовые договоры, импортные квоты.

-

(4) Основанные на технологиях. Запатентованные и незапатентованные изобретения, промышленные дизайны, полезные модели; know-how , базы данных.

-

(5) Основанные на творчестве, искусство. К данной категории относятся объекты авторских прав.

Как видно из приведённого перечня, значительную часть НМА составляет интеллектуальная собственность. Между тем, необходимо отметить, что в бизнес-среде постоянно появляются новые способы использования различных объектов, как новых, так и получивших новое развитие, что приводит к созданию новых НМА, поэтому удобно определение, не относящее к НМА конкретные категории, как это сделано, например, в Налоговом кодексе Российской Федерации.

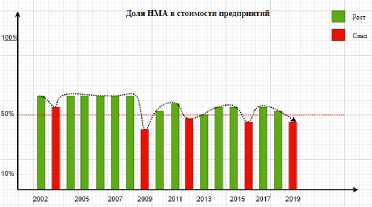

В настоящее время нематериальные активы составляют значимую долю общей стоимости предприятий. Если ранее НМА заполняли до 20% баланса корпоративных предприятий, то теперь это 80% и даже более, что означает их расширение и рост значения для экономики19. Это также свидетельствует о росте значения интеллектуальной собственности.

По мнению некоторых исследователей, российской правовой среде предстоит реформирование для адекватного ответа вызовам новой «цифровой экономики»20. Клаус Шваб называет признаки «четвёртой промышленной революции»: распространение мобильного Интернета, роботизация промышленности и услуг (искусственный интеллект, Интернет вещей), взаимопроникновение технологий в сферах физической, биологической и цифровой21. Как видно, эта революция уже началась и активно набирает обороты. Сегодня мир находится на пороге следующего витка технологической революции, фактором которой будет «искусственный интеллект»22. Указанные изменения влекут трансформации экономических отношений23, а тренды в предпринимательской сфере развиваются чрезвычайно быстрыми темпами, в связи с чем современная политика регулирования должна быть направлена на создание гибкой правовой среды, позволяющей реагировать на возникающие вызовы экономики и общества. Вместе с тем нет единства мнений о том, какими именно инструментами должны решаться различные задачи новой экономики и как должен быть определён баланс частных и публичных интересов.

Международная торговая палата ( ICC) также признаёт, что именно интеллектуальная собственность является фактором, позволяющим разрешить глобальные социальные проблемы, поскольку она стимулирует развитие экономики24. Согласно исследованию, проведённому ВОИС, почти треть стоимости промышленных товаров, продаваемых во всем мире, составляют нематериальные активы25. Значительную часть стоимости предприятий в современном мире составляют нематериальные активы, а в некоторых развитых странах доля нематериальных активов в стоимости корпоративных брендов превышает долю нематериальных26. Указанные данные свидетельствуют о переходе к «цифровой экономике», основой которой выступают нематериальные объекты (информация, цифровая инфраструктура). Мировая экономика перестраивается в процессе четвертой промышленной революции, тем временем грядут очередные изменения, связанные с созданием и распространением «сильного искусственного интеллекта»27.

Интеллектуальная собственность – важнейшая часть мировой экономики, являющаяся, таким образом, особенно ценным активом, оказывающим влияние на конкурентные отношения как на национальных и региональных, так и на глобальном рынках, которая влияет на экономическое развитие общества, а следовательно, вопросы интеллектуальной собственности и конкуренции заслуживают исследовательского внимания. Интеллектуальная собственность в составе активов предприятия оказывает влияние на конкурентные отношения – рыночные отношения, поэтому для обоснования той или иной позиции по отношению к распространению на неё антимонопольных инструментов регулирования следует изучить её воздействие подробнее. Определим место интеллектуальной собственности в рыночных отношениях и механизмы её использования.

Рисунок 1.

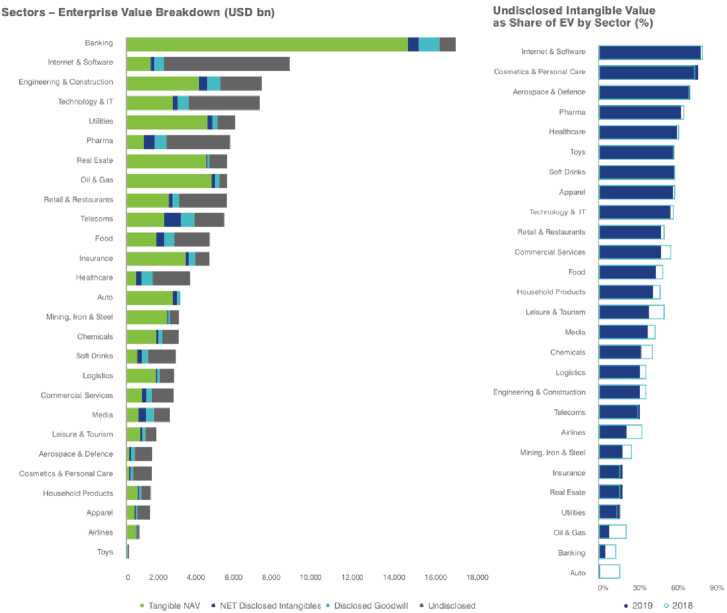

Доля нематериальных активов в различных отраслях экономики различна, что связно с неодинаковой ролью нематериальных активов и, в частности, интеллектуальной собственности компаний. График «Ранжированный список отраслей экономики по стоимости предприятий, 50 крупнейших отраслей» и график «Ранжированный список отраслей по доли нераскрытых НМА» (рис. 3-428) иллюстрируют соотношение долей общей стоимости предприятий на 2019 г. С учетом динамики роста доли НМА можно сделать вывод о последующем её росте по прошествии периода рецессии экономики (см. рис. 229), то есть значение интеллектуальной собственности продолжит возрастать.

В некоторых компаниях действительная доля НМА значительно превышает долю материальных активов30, тогда как в других НМА не имеют значимой роли, что связано с моделью использования интеллектуальной собственности в секторе экономики и особенностями материальных активов в секторе, то есть с отраслевыми особенностями. Таким образом, чем больше доля НМА в составе активов предприятия, тем более значительное влияние оказывает на отрасль интеллектуальная собственность как конкурентное преимущество. Согласно данным ВОИС31, доход в отраслях механических транспортных средств, текстиля и продовольственных товаров составляет почти 50% дохода, созданного нематериальным капиталом в рамках глобальных цепочек создания стоимости (речь о добавленной стоимости), хотя доля НМА в автомобильном секторе низкая (рис. 3). Это положение иллюстрирует одну из особенностей нематериальных активов и, в частности, интеллектуальной собственности : количество и стоимость не всегда пропорциональны конкурентным преимуществам, которые генерирует интеллектуальная собственность.

Интеллектуальная собственность играет основообразующую роль далеко не на всяком рынке, где присутствует пользование объектами интеллектуальной собственности. К примеру, на первый взгляд может показаться, что автомобильная индустрия основана на патентах, однако это не так: технологии производства и технические решения, используемые в продуктах, играют огромную роль, в то же время компании «делятся» своими достижениями в сфере производства32 и конкурируют в большей степени не за сохранение инноваций, а за допуск на рынок33, что объясняет очень малую долю НМА в секторе. Интеллектуальная собственность на таких рынках более значима в контексте бренда и средств индивидуализации предприятий, в сущности, продаётся не товар, а репутация производителя/дизайнера или бренд. Это же справедливо для модной индустрии, в то время как на рынках информационных технологий влияние бренда существенно ниже: технологии превращаются в товар, поэтому значение интеллектуальной собственности иное. В то же время именно инновации позволяют поддерживать рыночную власть и являются в том числе барьером для входа на рынок, инструментом борьбы против конкурентов. Для того, чтобы разобраться, какую роль интеллектуальная собственность играет на рынке, необходимо условно определить, какие модели взаимодействия рынка с интеллектуальной собственностью (далее – ИС) существуют.

Рисунок 5. Рисунок 6.

Наукоёмкие отрасли, где основную роль играет инвестирование в Research & Development для создания уникального продукта (фармацевтика, биохимия, компьютерные устройства) - на этих рынках происходит конкуренция инноваций, поэтому для таких рынков характерная так называемая новаторская конкуренция. В этом случае обладание ИС позволяет (1) получить временное конкурентное преимущество за счёт монополи на инновацию, а следовательно, повышенную прибыль; (2) ограничить доступ к инновации для конкурентов (однако это не исключает разработки альтернативной технологии); (3) извлекать прибыль от её использования конкурентами (плата за пользование по лицензионному договору); (4) использовать преимущества режима компаний-новаторов (в случае их установления в соответствующей юрисдикции; это различные привилегии, поощряющие инновации, такие как налоговые льготы, субсидирование и т.п.). Вместе с тем, например, крупнейшие компании на рынке смартфонов обладают сильнейшими брендами34. Это свидетельствует о возрастании роли бренда, являющегося неформальной интеллектуальной собственностью. Именно эти отрасли в первую очередь нуждаются в антимонопольном контроле, поскольку именно для них характерны злоупотребления исключительными правами. К этой группе относятся активно развивающиеся в последние десятилетия отрасли экономики.

Существуют и такие товары, которые в сущности не обладают исключительной уникальностью или таковая играет не основную роль для потребителя при выборе предпочтительных товаров, но её заменяет бренд, который формирует предпочтительный образ товара для определённой категории потребителей. Для этой категории характерны повышенная важность совершения покупки за счёт удовлетворения потребностей, не включённых в непосредственный функционал товара (услуги), значительная лояльность потребителей, существенный разброс цен. Существует модель восьми мотивов35, содержащая восемь мотивов-потребностей, которые движут потребителями при выборе брендированного товара, а не «качества по справедливой цене». На основании этих потребностей можно относить товары (услуги) к категории, где средства индивидуализации играют наиболее значительную роль, поскольку защищают образ бренда (модная индустрия, общественное питание, косметика и уход, розничная торговля продуктами питания, товары для дома, табачные изделия, алкогольная продукция, кондитерские изделия). Также отметим, что именно бренд, дизайн и затем технологии как НМА увеличивают стоимость таких товаров, как автомобили, одежда и аксессуары, табачные изделия, продовольственные товары и напитки, которые вместе составляют около 50% добавочной стоимости в мире по отраслям – на нематериальный капитал доля добавочной стоимости в цепочках производства (global value chains) приходится бóльшая доля, чем на материальный36.

Товарные знаки (знаки обслуживания) и коммерческие обозначения являются инструментом продвижения предприятия (продуктов) и способны приводить к экспансии технологий и брендов, так как маркетинг в настоящее время такой же значимый экономически инструмент, как и технологии. Однако товарный знак может продлевать жизнь патенту: существует известный пример товарного знака «Аспирин», когда по истечении патента на лекарство компания Байер продолжала извлекать экономические выгоды с помощью товарного знака41. Стратегическое использование комбинации различных способов охраны интеллектуальной собственности позволяют фирмам увеличивать прибыль от одной технологии, продлевая положение рыночного доминирования, что делает товарные знаки инструментом обеспечения доминирования для рынков первой модели.

Как видно, интеллектуальная собственность различных видов оказывает влияние на широкий спектр отраслей экономики. Это подтверждает высказывание об основополагающем значении интеллектуальной собственности в современной экономике и предопределяет анализ конкурентной политики в отношении интеллектуальной собственности в целом, а не отдельных групп объектов. Концептуально общий вывод должен быть сделан по всем видам объектов, относящихся к интеллектуальной собственности.

Вместе с тем текущее регулирование исключает из сферы антимонопольного контроля наукоёмкие отрасли, где именно интеллектуальная собственность (патенты и авторские права) выступают основными конкурентными преимуществами: программное обеспечение и информационные технологии, информационная безопасность, цифровая инфраструктура, приборостроение, высокоточное машиностроение, электронное оборудование, здравоохранение, медицинское оборудование, биохимические технология, фармацевтика, сельскохозяйственные технологии, аэрокосмическое оборудование, телекоммуникации (отрасли high- и medium-high technology по классификации ОЭСР)42.

Необходимо отметить, что некоторые рынки существуют в парадигме олигополистической конкуренции43, что, на наш взгляд, может являться следствием «монополии» правообладателя на технологии. Например, к таким можно отнести фармацевтику, цифровые платформы, аграрное производство. В то же время такие рынки, как рынок телекоммуникационных услуг, существующий в той же парадигме, не относится к рынкам, где ИС выступает значительным конкурентным преимуществом, – на этих рынках потребители выбирают услугу, руководствуясь соотношением цены/качества/объёма услуг в связи с их однородностью44.

Права на интеллектуальную собственность – это экономические активы, используя которые фирмы могут создавать конкурентные преимущества. В этом заключается экономический смысл интеллектуальной собственности. В то же время у каждого вида объектов существует специфическая функция и соответственно значение для различных рынков. Специфика интеллектуальной собственности как экономического актива должна быть учтена в регулировании конкурентным правом и заключается в следующем:

-

(1) Отсутствие объективных границ интеллектуальной собственности. Границы объектов интеллектуальных прав объективно не существуют. Они могут быть определены лишь субъективно экспертами в случае возникновения спора о праве. В связи с этим возможны пересечения между объектами (особенно это касается патентов). Полномочия правообладателя отличаются от правомочий собственника вещи в части содержания: поскольку не существует объективных границ объектов, то нельзя и владеть объектом, нет полного господства и контроля над ним.

-

(2) Абсолютный характер исключительных прав (В. А. Дозорцев). Правомочия правообладателя корреспондируют неограниченному кругу лиц. Именно это положение концепции исключительных прав стало следствием включения антимонопольных иммунитетов в Законе о защите конкуренции, однако в экономике произошли существенные изменения, в связи с чем возможны поправки – это вопрос экономической политики (Г. А. Гаджиев)45.

-

(3) Возможность получения рентного дохода. Выдача лицензий позволяет получать прибыль, не внося никакого экономического вклада – исчезает стимул к инвестициям в инновации и развитие предприятия, что в долгосрочной перспективе приводит к снижению роста экономики.

-

(4) Возможность многократного превышения действительной стоимости над балансовой стоимостью активов или затратами на их создание (приобретение). Количество НМА и их стоимость не пропорциональны конкурентным преимуществам, которые генерируют НМА.

-

(5) Выскокорисковые инвестиции. На интеллектуальную собственность как актив влияет множество факторов, таких как

социальное и технологическое развитие, стадия экономики, параллельные технологии, потребительское поведение, чистота прав на объекты. Затраты на создание или приобретение нематериальных активов – часто значимые для бизнеса инвестиции – могут повлечь серьезные убытки.

-

(6) Возможность использования охраны интеллектуальной собственности для поддержания рыночной власти (стратегии использования комбинаций различных способов охраны).

-

(7) Срочный характер исключительных прав обуславливает тот факт, что легальную монополию правообладателя называют временной.

-

(8) Территориальный характер исключительных прав: исключительные права распространяются на территорию страны их возникновения (ст. ГК РФ).

-

(9) Особый порядок распоряжения (договор об отчуждении и лицензионный договор).

-

(10) Независимость от прав на материальный носитель (ст. 1227 ГК РФ).

-

(11) Для возникновения некоторых исключительных прав необходимо соблюдение определённых ГК РФ юридических составов.

-

(12) Неограниченность воспроизводства благ с использованием объектом интеллектуальной собственности.

Говоря «интеллектуальная собственность» мы имеем в виду в том числе и объекты авторских прав. Авторское право применимо к рассматриваемому вопросу интересно нам в нескольких аспектах. Во-первых, значимые для экономики объекты находятся под охраной авторского права. Тяжело представить ограничения конкуренции, созданное обладателем исключительных прав на художественное произведение, однако с развитием общества в ряду объектов авторских прав появились и те, которые могут позволить правообладателю захватить рыночную власть, такие как базы данных и программы для ЭВМ. Поэтому концептуально объекты авторских прав рассматриваются наряду с иными результатами интеллектуальной деятельности. Во-вторых, авторское право с присущей ему гибкостью обладает потенциалом для защиты и последующей коммерциализации новых нематериальных активов, которые не могут быть под охраной иных институтов права интеллектуальной собственности. Хотя российское авторское право, по мнению практиков, остаётся «отраслью неразвитой»46, его инструменты как нельзя лучше подходят для выполнения задач, поставленных развивающейся цифровой экономикой. В частности, для защиты нематериальных активов при их коммерциализации.

Средства индивидуализации в настоящем дискурсе можно рассматривать (1) как способ защиты иных нематериальных объектов (технологий, дизайнов, бренда) и (2) как индивидуализацию продукта, (3) как средство защиты инновации, уникальности продукта. Как указывают учёные, ссылаясь на опыт США (United Drug v. Theodore Rectanus, 248 U.S. 90, 97 – 98. 1918) и ВОИС, исторически право средств индивидуализации возникло из более общего – права, ограничивающего недобросовестную конкуренцию – конкурентного права, что объясняет его функционал и зависимость от использования, не позволяющая правообладателю осуществлять негативное использование (извлекать рентный доход), а публичными нормами национальных режимов могут быть установлены ограничения прав на товарные знаки (концептуально на все средства индивидуализации это можно распространить)47. Такая концепция прав на средства индивидуализации связана с тем, что ценность этих объектов зависит от признания потребителями продуктов48, развитости бренда и от уникальности и ценности индивидуализируемых продуктов для потребителей, а эти категории приобретают стоимость только при позитивном использовании средств индивидуализации.

Построение цифровой экономики требует формирования инструментов для противодействия ограничениям конкуренции на инновационных рынках, к коим относятся не только цифровые рынки. Обычно неравенство в доступе к цифровым технологиям ( digital divide ) понимается широко и включает помимо цифровых технологий, также доступ к информации и знаниям, а также технологиям работы в цифровой среде49. Доступ к технологиям и знаниям – это ключевой фактор для включения в цифровую экономику в качестве субъекта. Именно это является основой для обоснования включения интеллектуальной собственности в антимонопольное регулирование. Риск низкого уровня конкуренции и, как следствие, снижение стимула к инновациям у крупных игроков рынка – порождают всё большее социальное неравенство50.

Вместе с тем проблема не выглядит настолько однозначной при более близком рассмотрении в отношении отдельных видов объектов. Отмена иммунитетов может отрицательно повлиять на добросовестных правообладателей, например, чьи инвестиции в создание объектов в результате распространения режима конкуренции могут не окупиться, что очевидно скажется на дальнейшем поведении инвесторов и, как следствие, снизит стимулы к инвестициям в интеллектуальную собственность. Однако эти последствия связывают не с изъятием норм об иммунитетах, а с невозможностью в рамках антимонопольного контроля учесть специфику осуществления исключительных прав и вынести правильное решение51. Это касается таких секторов экономики, где разработка и внедрение инноваций является настолько дорогостоящим, что в условиях конкуренции целесообразнее не инвестировать в них (например, фармацевтика и биотехнологии52).

Однако же игнорировать вызовы цифровой экономики нельзя, по крайней мере, в связи с явным противоречием монополистических тенденций Конституции Российской Федерации53. Как видно, современная экономика основана на интеллектуальной собственности, поэтому отсутствие мер, направленных на регулирование антиконкурентного поведения правообладателей, может привести к тому, что «цифровая экономика перестанет существовать как рыночная»54. В России потенциал объектов интеллектуальной собственности не раскрыт, эффективность их использования крайне низка, велики экономические потери от недоиспользования объектов, а для исправления положения необходимо развитие торговли, которая служит «каналом распространения инноваций и обмена научно-техническими достижениями» и инструментом ускорения научно-технического прогресса55.

Исследователи отмечают, что стимулирование антимонопольными инструментами инновационной экономики и дела против цифровых монополистов уже стали текущей деятельностью ФАС России56. Полагаем, что такая деятельность без законодательного закрепления распространения запретов статей 10-11 Закона о защите конкуренции на отношения интеллектуальной собственности усложнена, что порождает неэффективность функционирования правовых институтов. Абсурдно положение, при котором в одних случаях иммунитеты применяются, а в других их оспаривают с помощью обоснования, не основанного на законе, что нарушает, как нормы об иммунитетах, так и базовый принцип правовой системы – единообразие правоприменения, на котором основывается равенство перед законом и судом.

Соотношение интеллектуальной собственности и конкуренции в наиболее общем виде рассматривают через соотношение гражданского права и антимонопольного: действия, нарушающие нормы антимонопольного законодательства, могут повлечь также нарушение интереса, охраняемого частным правом57. Поэтому антимонопольное законодательство называют отраслью, находящейся между частным и публичным регулированием58. Специфика конкурентного права состоит в защите одновременно и частных, и публичных интересов (принцип единства интересов). Закон о защите конкуренции признаёт ГК РФ основой антимонопольного законодательства, хотя и не являющейся его составной частью59, что однако не означает, что антимонопольное законодательство является частью гражданского. Это буквально означает, что, поскольку основой для отношений, регулируемых антимонопольным правом, выступают частноправовые отношения, антимонопольное законодательство использует терминологию гражданского права в качестве основы, а также учитывает особенности гражданско-правовых отношений при проведении антимонопольного контроля. Поведение хозяйствующих субъектов оценивается с помощью конституционного принципа добросовестности при осуществлении субъективных прав, вытекающий из принципа правового государства60, недопустимости злоупотреблений таковыми (ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации). Именно этот принцип наряду с конституционными гарантиями защиты конкуренции реализуется посредством установления в антимонопольном законодательстве запретов на определённые формы поведения.

Формы злоупотреблений субъективными правами в данном случае являются императивными запретами, направленными на поддержку конкуренции и являющиеся нормами публичного права. Эти нормы представляют собой критерии правомерности поведения субъектов в том числе при осуществлении гражданских прав. Такой дуализм связан с тем, что добросовестность и запрет злоупотребления правом при осуществлении гражданских прав являются воплощением конституционных принципов добросовестности и запрета на злоупотребление правом61, из чего вытекает вывод, что антимонопольные запреты также выступают пределами осуществления гражданских прав. Ответ заключается в отделении категории злоупотребления гражданскими правами, которые имеют частноправовую ценность, от обязанности не нарушать, ограничивать, устранять конкуренцию, являющейся публичной ценностью. Поэтому эти нормы-запреты, установленные антимонопольным законодательством, не относятся к нормам гражданского права, а являются предметом конкурентного права как отрасли права, а следовательно, должны подчиняться целям и принципам конкурентного права.

Юридически конкурентное право должно определять содержание спорных норм, однако цели и задачи конкурентного права определяются конкурентной политикой, в связи с чем появились ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 Закона о защите конкуренции, призванные дать дополнительные преимущества при осуществлении исключительных прав, поскольку, как будет доказано далее, данные исключения не являются необходимой мерой для существования исключительных прав как таковых. Поэтому всё же необходимо определиться с целью конкурентной политики в настоящее время, дабы в дальнейшем соотнести «вес» интересов, защищаемых антимонопольным правом и нормами об антимонопольных иммунитетах интеллектуальной собственности. А. Ю. Иванов и Е. А. Войниканис, ссылаясь на Р. Дворкина, О. С. Йоффе и М. М. Агаркова, подтверждают, что право определяет цели, которым служит регулирование, и задачи, которые перед ним поставлены, посредством установления исходных положений, практических ориентиров. Смысл этих ориентиров в определении того, интересы какой социальной группы защищаются нормативным регулированием. В этом смысле право должно согласовываться с социально-экономической политикой62.

Необходимость учесть разнонаправленные интересы и сбалансировать их при выборе модели регулирования порождает проблему в определении вектора защищаемых интересов. Как правило, в научном сообществе признаётся публичная ценность интеллектуальной собственности, а в праве интеллектуальной собственности наличествуют случаи свободного использования, которыми должны удовлетворяться публичные интересы. Частный интерес правообладателя удовлетворяется с помощью исключительного права коммерциализации интеллектуальной собственности.

Проблема соотношения в рассматриваемом случае должна решаться, подобно hard cases , в основе которых лежит выбор между двумя «равновеликими правами»63, на основе соотнесения «веса» правовых

«принципов, определяющих социальные требования общества»64, и социально-экономической составляющей, лежащей в основе интересов различных категорий (контекстуальность норм; используются как критерии оценки).

С ростом значения нематериальных активов стало очевидно, что интересы общества нуждаются в защите от действий недобросовестных правообладателей в процессе коммерциализации интеллектуальной собственности. Для этой цели модели регулирования интеллектуальной собственности требуется дополнительное вмешательство государства, например, антимонопольное право. Некоторые исследователи утверждают, что восстановление баланса интересов в случае недобросовестных действий правообладателей должно производиться инструментами гражданского права65.

Нормы об иммунитетах защищают инвестиции в создание объектов интеллектуальных прав и право на вознаграждение, тогда как конкурентное право защищает интересы пользователей в доступности и качестве нематериальных благ, а также существует интерес общества в развитии научно-технического прогресса и конкуренции66, которые защищаются с помощью синергического воздействия права интеллектуальной собственности и конкурентного права. Между тем режим охраны интеллектуальной собственности может быть как льготным, так и ограничительным, что зависит от социально-экономической парадигмы и задач регулирования67.

Исследуемые нормы вводят исключения из действия правил статей 10 и 11 Закона о защите конкуренции, определяющих негативные обязанности хозяйствующих субъектов (обязанности воздерживаться от совершения определённых действий). Запреты указанных статей выражают конституционную гарантию на поддержку конкуренции и запрета на монополизацию68, обеспечивая конкуренцию и устанавливая составы монополистической деятельности.

Предпримем попытку описать специфику осуществления исключительных прав, которая должна быть учтена при введении нового регулирования и его применения. Принципиальная невозможность определения всевозможных отклонений от поведения, согласующегося с замыслом законодателя69, делает модель универсального действия антимонопольных запретов с включением конкретных допустимых действий, ограничивающих конкуренцию, более подходящей для борьбы с последствиями антиконкурентного поведения правообладателей, чем перечисление недобросовестных практик в условиях общего исключения сферы осуществления исключительных прав. Это связано с тем, что разнообразие практик требует гибкого подхода к регулированию70.

Во-первых, из-за сущности рассматриваемых запретов как пределов осуществления гражданских прав антимонопольному органу при проведении анализа нужно учитывать не только влияние поведения хозяйствующего субъекта-правообладателя на состояние конкуренции, но и добросовестность такого поведения, оценка которой не может быть дана в отрыве от соответствия поведения назначению (функции) объекта исключительного права71. Представляется, что поведение должно оцениваться с позиции разумных пределов защиты экономических интересов правообладателей, то есть поведение правообладателя не должно противоречить назначению реализуемых субъективных прав и публичным целям.

Для целей антимонопольного регулирования в сфере интеллектуальной собственности необходимо особое определение границ осуществления исключительных прав. Поскольку общий запрет действий, ограничивающих конкуренцию, требует оценки с позиции допустимого поведения, а оценка дозволенных действий требует оценки недопустимости, то должны существовать критерии допустимости поведения.

Так поведение правообладателя добросовестно, если оно является разумным, обусловлено экономически и технологически, соответствует назначению реализуемых субъективных прав и не приводит к существенным нарушениям интересов третьих лиц и общества в целом. А. С. Ворожевич предложила два вида недопустимых действий правообладателя72, на основе которых (с некоторыми изменениями) предложим признавать недопустимым поведение, (1) направленное на получение несправедливых выгод и преимуществ, не связанных с эффективной коммерциализацией интеллектуальной собственности или предоставлением на разумных условиях прав на неё, и нарушающее законные частные и общественные интересы, а также (2) экономически неэффективное73 поведение, которое выражается в том числе в закрытии доступа к инновационным разработкам для всех иных субъектов в отсутствие собственной заинтересованности в их коммерциализации, если такое поведение наносит вред общественным интересам (в том числе в инновационном развитии), конкуренции74.

Во-вторых, особенности соглашений по распоряжению исключительным правом (когда исключительные права не рассматриваются в качестве конечного продукта). Правообладатели должны иметь возможность указывать на возможные способы использования объекта, объёмы производства, минимальные цены, роялти (могут повлечь надбавки и доплаты), территориальные границы осуществления исключительного права, поскольку эти полномочия явствуют из самой сущности исключительного права и лицензионного договора, который согласно ст. 1235 ГК РФ, должен предусматривать как минимум вознаграждение, территорию действия права лицензиата, срок и способы использования объекта. Следовательно, должны быть предусмотрены ограничения применения к правообладателям при распоряжении исключительным правом некоторых запретов ст.10-11 Закона о защите конкуренции для исключения из перечня запретов при снятии иммунитетов добросовестных практик в сфере осуществления исключительных прав, таких как ограничения вертикальных соглашений (ч. 2 ст. 11 Закона о защите конкуренции), ограничение на установление добавок или доплат (п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции), запрет на ограничение объемов и видов продукции. Таким образом, поскольку на всех правообладателей распространяется конституционный принцип добросовестности, то даже реализация исключённых из перечня запретов прав будет подчиняться общим началам добросовестности.

Отсутствие ограничений таких существенных для правообладателей запретов приведёт к потере ими существенной доли прибыли и дестимулирует инвестиции в разработки (возможность становления лицензиатов конкурентами лишает смысла способ использования интеллектуальной собственности посредством

лицензионных

соглашений75).

Представляется обоснованным аргумент, что распространение на правообладателей обязанности заключать лицензионный договор с каждым обратившимся будет неоправданным ограничением исключительного права и приведёт к опасениям правообладателей предоставлять лицензии вовсе, снижению прибыли и, как следствие, возможности исчезновения стимула к разработкам76. Поэтому установление правил о недискриминационном доступе и необоснованном отказе от заключения договора для сферы осуществления исключительных прав должно подчиняться некоторым ограничениям. Во-первых, лицензирование не является предпринимательской деятельностью, а следовательно, нельзя налагать обязанность заключать соглашения с каждым обратившимся, но дискриминацию конкретных хозяйствующих субъектов запретить необходимо. Дискриминация не должна пониматься как отказ в заключении договора всем желающим, но как запрет ущемлять интересы конкретных хозяйствующих субъектов по сравнению с другими. Во-вторых, обязательное лицензирование на FRAND -условиях77 должно быть ограничено конкретными случаями, такими как промышленные стандарты.

Попытка изложения в нормативном материале специфики осуществления исключительных прав неизбежно натыкается на проблему разделения исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и реализации продукта, при производстве которого был использован объект исключительного права.

Необходимость производить разделение признал Верховный Суд Российской Федерации в деле компании Teva , указывая на то, что если соглашение содержит регламентацию введения товара в оборот, то к нему должны применяться нормы антимонопольного законодательства78. Взгляды на указанное разделение в научной литературе различны. Есть мнение, что невозможно разделение обладания исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и его использования при производстве и обращении конкретных товаров, включающих результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации79. Заслуживает внимание тезис об отсутствии необходимости проводить деление между результатами интеллектуальной деятельности и товарами (услугами), производимыми с помощью таких результатов80, поскольку в любом случае существуют классы объектов, для которых деление произвести невозможно практически (например, программное обеспечение), к тому же сами исключительные права могут обращаться на соответствующем рынке. Также можно привести примеры злоупотреблений, ограничивающих конкуренцию, вызванных распоряжением непосредственно исключительными правами (патентный троллинг, патентные пулы, кросс-лицензирование, необоснованный отказ в заключении договора о предоставлении исключительного права и проч.). Более того, следуя тексту ГК РФ, можно заключить, что гражданское законодательство не различает использование результата интеллектуальной деятельности и использование продукта, в котором он воплощён (например, п. 6 ст. 1359 ГК РФ).

Поэтому разделение продуктов и исключительных прав, воплощенных в них, также не имеет смысла для цели разрешения вопроса о снятии или сохранении иммунитетов. Однако для вопросов применения антимонопольных запретов различие всё-таки существует.

Некоторое разделение существовать всё же должно существовать по практическим соображениям для применения специальных правил для случаев распоряжения исключительным правом. Это разделение касается договоров о распоряжении правами и договоров, где предметом выступает передача товаров. Это не разделение осуществления исключительного права, это разделение рынков, которое основано на существовании объективных границ исключительного права, которое не распространяется на товар, в котором воплощен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации81, и учитывает существование объектов, проведение объективной границы для которых произвести невозможно. Предлагаем следующее:

-

1 случай. Продажа конечного продукта потребителю. Если исключительное право обращается на соответствующем рынке как конечный продукт (предоставление исключительного права или их комплекса является предметом соглашения – лицензионное соглашение) либо объект интеллектуальной собственности был использован при создании товара (предоставление исключительного права не является предметом соглашения).

-

2 случай. Исключительное право предоставляется для дальнейшего использования объекта в цепочке производства (лицензионный договор).

Таким образом, необходимо руководствоваться тем, что с введением в оборот объект исключительного права превращается в товар – исчерпание права ограничивает сферу действия исключительного права (второй уровень границ объекта исключительного права82).

Можно сделать вывод о необходимости доктринальной проработки проблемы указанного разделения, поскольку, по нашему мнению, без четкого разграничения невозможно ни снятие антимонопольных иммунитетов интеллектуальной собственности при соблюдении специфики осуществления исключительных прав, ни сохранение таковых при соблюдении общественных интересов и защиты от злоупотреблений правообладателей гражданско-правовыми способами защиты.

В-третьих, типизированные модели поведения правообладателя83 подсказывают, что добросовестный правообладатель может иметь целью извлечение прибыли из конкурентного преимущества, заключающегося в исключении третьих лиц от использования объекта для самостоятельного широкого промышленного внедрения, что, на наш взгляд, должно учитываться как справедливое вознаграждение. В связи с этим при анализе для целей антимонопольного контроля поведения хозяйствующего субъекта-правообладателя обязателен учёт указанной модели поведения как добросовестной.

Здесь же выделим ещё один критерий, имеющий значение для определения добросовестности правообладателя: при наличии необходимости добросовестный правообладатель способствует «взаимообмену правами на комплементарные технологии, созданию на основе разработок усовершенствованных инноваций»84. Это связано с тем, что инновация – это не конкретный объект интеллектуальных прав, зачастую это процесс, в который включается комплекс множества объектов и знания субъекта, полученные в результате опыта предшествующих разработок (комплексность и кумулятивность инноваций).

В-четвёртых, в качестве условий применения антимонопольных запретов к действиям по осуществлению исключительных прав предлагаем, подобно выработанным в общем праве критериям, признать также (1) право на получение монопольно высокой прибыли в дозволенных законом случаях (учитывая, что в конкурентную цену всё же должны быть включены затраты на R&D и внедрение инновации); (2) сохранение возможности получения повышенной прибыли во всех случаях, если её получение следует из конкурентного превосходства товара правообладателя над его аналогами (т. е. учитывать возможность увеличения доли прибыли в цене в результате конкурентной борьбы); (3) допущение ограничений конкуренции, если они обоснованы с точки зрения вклада в инновационное развитие или общественное благосостояние (установить незакрытый перечень таких случаев с возможностью правообладателя доказывать обоснованность действий) (4) сохранение во всех случаях права на вознаграждение и недопустимость извлечения прибыли, не связанной с использованием объекта; (5) борьба с заведомо недобросовестными антиконкурентными практиками85.

В-пятых, в исключительных возможно полное выведение из-под антимонопольного контроля некоторых действий правообладателей. Например, двусторонних лицензионных договоров, которые связывают обязательствами конкурентов или неконкурентов, чья общая доля на соответствующих рынках невелика, как это претворено в ЕС86.

В-шестых, в каждом конкретном деле будет необходим специализированный анализ границ осуществления исключительного права, поскольку, несмотря на функциональную детерминированность последнего, границы будут варьироваться в зависимости от затрагиваемых поведением правообладателя частных и публичных интересов87.

Список литературы Интеллектуальная собственность как нематериальный актив в дискуссии об отмене антимонопольных иммунитетов интеллектуальной собственности в Российской Федерации

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г.) (ред. от 21.07.2014 г.).// Собрание Законодательства РФ. - 04.08.2014 г. - N 31 - ст. 4398.

- Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 "Нематериаль-ные активы" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 30.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019). // [Электронный ресурс]: CПС "Консультант Плюс".

- Федеральный закон "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" N 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 27.12.2019 г.). // Собрание Законодательства РФ. - 1994. - N 32. - ст. 3301.

- Федеральный закон "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019). // Собрание Законодательства РФ. - 2006. -N 52 (часть I). - ст. 5496.

- Федеральный закон "О защите конкуренции" N 135-ФЗ от 26.07.2006 (ред. от 01.03.2020 г.). // Собрание Законодательства РФ. - 2006 г. - №31 (часть I). - ст. 3434.