Интернет-технологии в дистанционном и открытом образовании

Автор: Лобачев С.Л., Попов А.Э., Семенихин И.Н.

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 2 т.4, 2001 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются подходы к созданию технологии и среды интернет-образования. Приводятся рекомендации по выбору инструментальных средств. Сформулированы некоторые требования к гипертекстовым учебным пособиям.

Короткий адрес: https://sciup.org/14061938

IDR: 14061938

Текст научной статьи Интернет-технологии в дистанционном и открытом образовании

С .Л. Лобачев1, А.Э. Попов2, И.Н. Семенихин3, 1к.т.н., первый заместитель директора, Российский государственный институт открытого образования Министерства образования РФ , 2к.т.н., доцент, заместитель директора, Институт дистанционного и заочного образования

Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса ,

3к.ф.-м.н., доцент кафедры «Радиотехника», Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса ,

Одним из наиболее удобных инструментальных средств создания тестовых скриптов является пакет Hot Potatoes. Данный продукт является бесплатным для личного использования и для применения его образовательными учреждениями в не -коммерческих целях. Для полноценного использования HotPot необходимо пройти несложную процедуру регистрации на сайте разработчика: Данный пакет предоставляет возможность создания различных видов тестов, имеет интуитивно понятный и весьма удобный интерфейс. К сожалению, разработчики не предусмотрели возможность использования расширенной кодировки кириллицы - символы кириллицы заменяются спецсимволами языка HTML. Данная проблема легко решается в современных HTML-редакторах, таких как HomeSite и Arachnophilia. При этом необходимо просто дать команду заменить все спецсимволы на символы выбранной расширенной кодировки. В результате работы формируется готовая страница, использующая JAVA-скрипт и содержащая тесты , элементы управления (навигации) и контроля правильности ответов.

Некоторые примеры построения ГУ можно посмотреть в «Библиотеке» Виртуального факультета ЮРГУЭС Необходимо отметить, что данный сайт является пробной версией. Полная и работоспособная версия будет размещена в сентябре-октябре 2001г.

В настоящее время на сайте ЮРГУЭС размещены тестовые версии лаборатор-ных практикумов по курсам Электроника, Электродинамика и Основы телевидения (, реализующие имитационное моделирование в режимах 1.2, 1.3 и 1.5 соответственно.

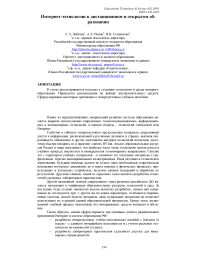

Лабораторный практикум по курсу Электроника предназначен для выполне-ния основных лабораторных работ в представительствах, филиалах, а также для разгрузки лабораторной базы в период сессий (для «задолжников»).

Рис. 1

Данный практикум реализован на основе JAVA-script, при этом модели и моделирующие функции собраны в библиотеку и вызываются из файлов HTML. В файлах HTML содержится необходимая разметка, включая тэги таблиц и их оформления, позволяющая схематически имитировать внешний вид измерительных приборов. Тем самым отпадает необходимость использования большого количества графики, замедляющей процесс загрузки. В графических файлах размещены только необходимые схемы эксперимента (рис.1). Кроме этого, страница содержит форму для записи результатов лабораторной работы, которая отправляется администратору по электронной почте. Библиотека скриптов представляет собой файлы java-script, содержащие:

-

- наборы функций, описывающих поведение объекта исследования,

-

- наборы функций описывающих поведение измерительных приборов,

-

- наборы функций описывающих взаимодействие приборов и объектов,

-

- наборы служебных программ, необходимых в процессе работы (калькулятор и т.д.).

Модульность построения позволяет легко расширять номенклатуру лабора-торных работ, оптимизировать объем передаваемых на сторону клиента файлов и обеспечить модернизацию работ для конкретных условий применения.

Основной целью лабораторного практикума по электродинамике и распро-странению радиоволн является приобретение навыков экспериментальных исследо-ваний параметров радиотехнических устройств сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона . Качественная особенность этого диапазона состоит в том, что нарушаются условия квазистационарности, на которых основана традиционная радиотехника. Рабочая длина волны на СВЧ соизмерима с размерами измерительной аппаратуры и ис-следуемых устройств, поэтому средства и методы измерений основаны на электродинамическом подходе к электромагнитным процессам.

Измерения на СВЧ принципиально отличаются от традиционных, которые применяются в лабораторных практикумах по другим дисциплинам вышеперечис-ленных специальностей. Кроме этого, методы измерений на СВЧ лишены той наглядности и интуитивной доступности, которой обладают низкочастотные измерения . Поэтому представляется актуальной задача моделирования процессов в измерительной аппаратуре и исследуемых устройствах СВЧ диапазона. Компьютерная модель позволяет визуализировать скрытые процессы (показать распределение электромагнитного поля, и т.д.), что способствует более быстрому и качественному усвоению учебного материала. Программа, реализующая модель, может использоваться студентами в процессе самостоятельной работы посредством распределенного доступа через внутривузовскую сеть и Internet.

В данной работе построены и реализованы следующие модели:

-

- регулярная линия передачи, работающая на нагрузку;

-

- прямоугольный волновод со стенками с конечной проводимостью;

-

- резонатор с потерями, возбуждаемый штырем;

-

- измерительная линия на основе регулярной линии передачи;

-

- микроамперметр и генератор СВЧ сигналов.

На основе этих моделей создан виртуальный лабораторный практикум, состоящий из пяти лабораторных работ, посвященных исследованию основных процессов в линиях передачи СВЧ и резонаторах.

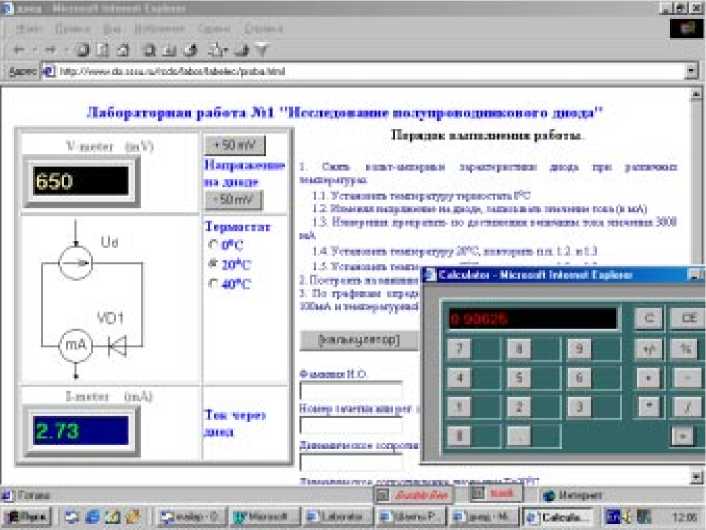

Модель лабораторной установки

Рис. 2

На рисунке 2 представлен вид модели лабораторной установки для исследования параметров электромагнитных волн в нагруженной регулярной линии передачи и измерения полных сопротивлений на СВЧ. Генератор СВЧ имеет два элемента управления типа «полоса прокрутки» (scrollbar), с помощью которых задается частота и амплитуда сигнала. Текущие значения частоты и уровня сигнала отображаются в соответствующих текстовых метках. Полное сопротивление нагрузки устанавливается в помощью элемента управление «выбор» (choice). Из выпадающего списка типа ComboBox можно выбрать нагрузку, обеспечивающую малый, средний и большой коэффициент стоячей волны (КСВ) в линии. Конкретная величина комплексного сопротивления нагрузки устанавливается при помощи генератора случайных чисел в пределах, необходимых для реализации значения КСВ из выбранного диапазона. Также можно установить в линии режим бегущей волны, выбрав согласованную нагрузку , и режим стоячей водны, выбрав короткое замыкание. Для исследования распределенных реактивностей на основе отрезков регулярной линии передачи имеется возможность в качестве нагрузки установить короткозамыкающий поршень в виде полосы прокрутки с индикацией длины отрезка.

Для описания диода использована модель Эберса-Молла. Параметры модели взяты из библиотеки САПР PSpice. Индикация тока детектора производится микроамперметром . Для приобретения студентами навыков работы с реальными измерительными приборами модель микроамперметра снабжена возможностью смены диа-пазонов измерений, которую необходимо производить при перегрузке прибора или при слишком малых показаниях. Таким образом, усваивается понятие относительной погрешности измерений и приобретаются навыки измерений с минимальной по -грешностью.

Модель прямоугольного волновода

Для исследования параметров волноводных волн используется модель измери-тельной линии на отрезке прямоугольного волновода. Она аналогична описанной выше модели на основе регулярной линии, однако в ней учитывается дисперсия волноводных волн. Расчет поля в запредельном волноводе производится с учетом всех высших типов волн, амплитуды которых в данной точке превосходят 1% от амплитуды основной затухающей волны. При этом измеряемое распределение поля будет близко к реальному. В качестве приближения для функции распределения поля при расчете потерь в стенках волновода взято выражение для основного типа собствен -ных волн Н10.

Вынужденные колебания в объемном резонаторе

Для исследования вынужденных колебаний резонаторов с потерями была соз-дана модель прямоугольного резонатора.

Добротность резонатора Q устанавливается выбором из выпадающего списка ComboBox низкого среднего или высокого значения. Конкретная величина Q задается генератором случайных чисел в выбранном диапазоне. Частота вынужденных колебаний задается СВЧ генератором. Амплитуда поля определяется в фиксированной точке с помощью измерительной головки и микроамперметра. Таким образом, данная модель позволяет исследовать резонансные характеристики и определять доб-ротность резонатора при различных уровнях потерь.

Программы, реализующие описанные выше модели, написаны на языке Java с использованием объектно-ориентированной технологии и визуальных средств графического интерфейса пользователя. Созданная библиотека классов может быть использована для имитационного моделирования и исследования других электродина -мических структур. Машинная независимость байтового кода и наличие интерпретаторов во всех распространенных Web-броузерах обеспечивает возможность широкого использования разработанных Java-апплетов в глобальной сети Интернет.

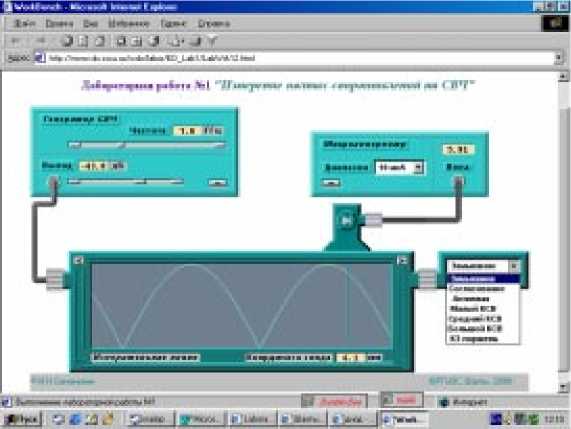

Лабораторная работа «Демонстрация матрицирования сигналов» по курсу «Основы телевидения» выполнена в виде исполняемого файла, который должен быть загружен пользователем на свой компьютер и, затем, запущен на выполнение. Данная работа иллюстрирует влияние уровней цветоразностных сигналов на цвет изо -бражения и соответствующие уровни цветовых сигналов (рис.3).

Рис. 3

Студент, получив задание должен расчитать необходимые уровни, а затем установить их на панели управления. Программа расчитывает результат как в форме осциллограмм сигналов, с указанием их числовых значений, так и в виде изображения на экране телевизора. При этом цвет соответствующих участков определяется достаточно адекватно. Возможна также имитация таких неисправностей как отсутствие одного из цветоразностных сигналов, отсутствие сигнала яркости, неверная настройка уровней и т.п.

Программа написана на языке С++, имеет размер около 60 Кб, что позволят достаточно быстро загрузить ее по сети. Достоинством такого подхода является большая свобода в программировании, однако, построение более сложных моделей приводит к значительному росту размера исполняемого файла. По-видимому, данный подход имеет право на жизнь, однако область его применения достаточно ограничена . Альтернативой является разработка приложений в средах, позволяющих обеспечить интерактивный обмен в сети Интернет, что повышает требования к аппаратному и программному обеспечению серверных узлов.

Приведенные примеры показывают, что подходы к построению образовательных ресурсов даже внутри одного ВУЗа весьма отличаются друг от друга. В связи с этим на передний план выходит проблема организации взаимодействия между раз -личными образовательными учреждениями системы ДО России. Попытки решить эту проблему уже предпринимались, опыт накоплен достаточный, настало время действовать .

В настоящее время, в системе образования нашей страны наметился новый этап развития технологий дистанционного или, как сейчас чаще говорят, открытого образования. Он характеризуется созданием консорциума учебных заведений - Российского Открытого Университета (РГОУ) и формированием межвузовской научнотехнической программы “Создание системы открытого образования”.

В последние 2 года появились работы по использованию Интернет в учебном процессе (МЭСИ, МИЭМ, МИЭТ), но они, по ряду причин, не полумили распространения в среде высшей школы России. Опросы, проведенные различными организациями , показали, что одним из главных сдерживающих создание и распространение этих технологий факторов являлось отсутствие координации работ на региональном и федеральном уровне. Теперь делаются реальные шаги для преодоления этих факторов .

Данной ситуацией успешно воспользовались отечественные и зарубежные коммерческие структуры, предлагая свои программные средства в качестве инструментальной среды дистанционного или открытого образования. Очевидно, что в подобной ситуации есть реальная угроза появления “зоопарка” систем, никак не интегрируемых между собой в принципе.

Предчувствуя негативные последствия такого положения дел, в 2000 году была открыт объединенный проект “Разработка нормативно-правовых документов и отраслевых стандартов дистанционного обучения ”, к работе над которым привлечены специалисты различных вузов страны.

При несомненной полезности данного проекта, без практической реализации средств способных удовлетворить реальные потребности вузов в технологиях ДО и стать альтернативой множеству предлагаемых рынком разработок, трудно рассчитывать на интеграцию образовательного пространства России на практике.

К числу административных и организационных средств, решающих эти проблемы относятся мероприятия по созданию РОУ и программа “Создание системы открытого образования ”.

Остается открытым вопрос о технологической среде, которая могла бы выступить как в роли инструментальной системы для отдельного учебного заведения, так и в роли интеграционной среды интеллектуальных ресурсов системы образования в рамках всей страны. На сегодняшний день предлагаемые на рынке программные среды для ДО решают в той или иной степени только первую задачу и совершенно не предназначены для решения второй.

Анализ потребностей учебных заведений и учет интересов системы образова-ния в целом, позволяет сделать вывод о том, что необходима среда которая по структуре является распределенной и однородной, а кроме того должна обеспечивать:

-

- единые средства навигации, обеспечивающие пользователю возможность быстро и просто найти учебное заведение, независимо от места расположения и уровня подготовки специалистов, список учебных заведений обеспечивающих получение образования по конкретной специ-альности через их виртуальные представительства;

-

- универсальный набор сервисных служб, используемых преподавателями различных дисциплин в той степени, в какой этого требует методика изучения каждой конкретной дисциплины;

-

- виртуальные представительства учебных заведений интегрированные в эту среду и ведущие реальный учебный процесс,

-

- единые каталоги регионального и федерального масштаба по информационным ресурсам, учебным заведениям и специальностям, предлагаемым ими через эту среду для обучения по сетевой технологии;

-

- мониторинг среды на различных уровнях и сбор статистики по широкому спектру параметров,

-

- и ряд других характерных особенностей.

В данной среде все учебные заведения должны быть равноправны и любое учебное заведение может создать свое виртуальное представительство, содержащее учебно-методические разработки различного уровня, задать условия их распространения и обучения в данном учебном заведении через Интернет и реализовать собст-венную методику проведения учебного процесса.

Проект информационно-образовательной среды, построенной по сформулированным выше принципам начал реализовываться в 2000 г. С его первыми результатами можно познакомиться на сервере

Данная среда соединяет в себе:

-

- современные технологии, предоставляемые Интернет;

-

- методические наработки конкретных учебных заведений;

-

- интеллектуальные ресурсы профессорско-преподавательского состава, независимо от места жительства;

-

- максимальную автономию и самостоятельность каждого учебного заведения имеющего свое виртуальное представительство в глобальном вир -туальном университете;

-

- материальную заинтересованость каждого участника (от автора учебного пособия до учебного заведения в целом);

-

- распределенную систему мониторинга и статистики.

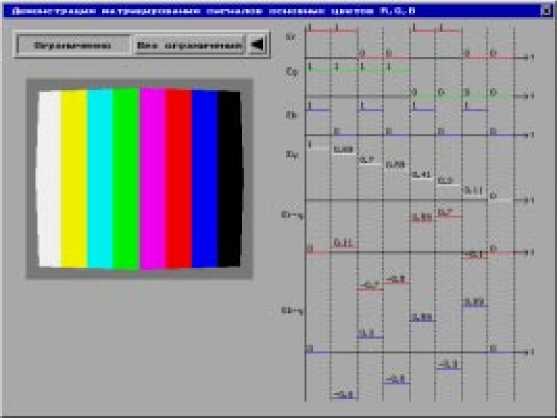

Рис. 4

При разработке технологии работы учебного заведения со своим виртуальным представительством учитывалась недостаточная оснащенность многих учебных заве -дений России компьютерной и телекоммуникационной техникой, а также наличие во многих случаях низкоскоростных каналов связи. Поэтому была поставлена и решена задача обеспечения учебным заведениям равных возможностей по ведению учебного процесса в среде Интернет независимо от их технической оснащенности.

Решение поставленной задачи - построение информационно-образовательной среды, ведется путем создания однородной структуры, построенной на базе типового программного обеспечения “Региональный Виртуальный университет”, наложенного на транспортную среду Интернет (рис.4). Оно размещается в различных регионах на базе наиболее оснащенных вузов (например, в узлах сети RUNNET), образуя региональные виртуальные университеты (РВУ). ПО “Региональный Виртуальный университет ” представляет собой программный комплекс функционирующий в среде СУБД Lotus Domino v. 4.6. и выше. Координация работ региональных виртуальных университетов организуется на основе задаваемого системой распределения функций и регламента, а также оперативного взаимодействия администраторов на базе использования системного ЧАТ администраторов, а также видеоконференций.

Каждый региональный виртуальный университет (РВУ) состоит из виртуальных представительств (ВП) отдельных учебных заведений. Виртуальное представительство учебного заведения это программный комплекс обеспечивающий полный набор сервисных служб и информационных ресурсов обеспечивающих учебный про -цесс в данном конкретном учебном заведении. Состав и содержание информационных ресурсов определяется самим учебным заведением, а набор сервисных служб обеспечивается ПО “Виртуальный Университет”. Администрирование ВП ведет базовое учебное заведение, реализуя свою методику обучения и проводя собственную ценовую и административную политику.

В создаваемой информационно-образовательной среде обеспечивается полная административная и финансовая независимость каждого конкретного учебного заве -дения от других или иных административных структур. Взаимоотношения ВП с РВУ регламентируются типовым (в рамках все среды) договором. Виртуальные представительства могут иметь высшие учебные заведения (государственные и не государственные ), техникумы и колледжи, школы, коммерческие и иные образовательные структуры.

Информация о всех предлагаемых виртуальным университетом учебных про -граммах и учебных заведениях составляет глобальный (федеральный) каталог среды, обеспечивая возможность навигации (выбора) в информационно-образовательной среде независимо от места расположения потенциального пользователя (студента), учебного заведения или места подключения пользователя к среде.

Для технологической поддержки РВУ и ВП в структуре информационно -образовательной среды предусмотрен консалтинговый центр, обеспечивающий:

-

- авторское сопровождение и консалтинг;

-

- мониторинг системы в целом и анализ получаемых данных;

-

- модернизацию ПО по результатам анализа данных мониторинга или замечаниям РВУ и ВП.

Особое внимание уделяется инженерным специальностям, поскольку они требуют выполнения практических лабораторных работ. Сейчас ведутся интенсивные работы по инвентаризации существующего задела и формированию на его основе федерального каталога. С ходом работ в этом направлении можно ознакомиться на сервере

Построенная таким образом среда имеет в своем составе распределенную электронную библиотеку полнотекстовых учебно-методических и дополнительных материалов, складывающуюся из электронных библиотек ВП. Пользователь имеет доступ к интегральному каталогу этой библиотеки, а при обращении к конкретному материалу переадресуется системой в то ВП (учебное заведение), которое является держателем данного материала.

Создание типового программного обеспечения “Виртуальный университет” и проработка всего комплекса организационно-технических вопросов в рамках данного проекта, позволяет отдельным учебным заведениям сконцентрировать свои силы на разработке и совершенствовании учебно-методических материалов и методик сетевого обучения, используя информационно-образовательную среду как универсальную оболочку для их размещения и реализации. Отметим, что в комплект учебнометодических материалов по отдельным дисциплинам могут входить не только ги-пертекстовые материалы, но и программы моделирования различных процессов, а также автоматизированные удаленные практикумы.

Таким образом, информационно-образовательная среда решает задачу интеграции в себе информационных и интеллектуальных ресурсов всей системы образо-вания в целом. Вероятно, именно по этой причине, свое желание подключиться к работам по данному проекту выразили учебные заведения различных регионов России.