Интерпретация показателей цифровизации российской системы общего образования

Автор: Скворцова Елена Евгеньевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Интернет и система образования населения

Статья в выпуске: 2 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются показатели цифровизации российской системы общего образования Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), а также данные вторичного анализа результатов социологического исследования «Подростки 360°» (в рамках стратегической программы «Подростки России» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка) и других источников. В качестве показателей рассматриваются: использование специальных программных средств, доступных для обучающихся в образовательных организациях; численность обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; численность учащихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей; доля детей, посещающих дополнительные образовательные занятия; цели использования интернета детьми. Прослеживается их динамика за последние несколько лет. Интерпретация влияния цифровизации на образование представлена на количественном и качественном уровнях. Проанализированы мнения специалистов в области социальных и педагогических наук, преподавателей и врачей, непосредственно связанных с образованием и детством, о влиянии цифровизации на здоровье, умственные способности, усвояемость знаний и приобретение трудовых навыков. Делается вывод о том, что чрезмерное внедрение цифровых технологий во все сектора отечественного общего образования, в том числе в дополнительное школьное, может мешать получению и систематизации базовых знаний и не способствовать воспитанию молодого поколения в традиционно-нравственном ключе. Цифровые образовательные новшества полезны как дополнительные обучающие средства, но с качественным и серьёзным контентом.

Цифровизация, цифровая трансформация, искусственный интеллект, общее образование, дополнительное образование, технологии, ремёсла, школьная профилизация

Короткий адрес: https://sciup.org/143180053

IDR: 143180053 | DOI: 10.19181/population.2023.26.2.9

Текст научной статьи Интерпретация показателей цифровизации российской системы общего образования

Трансформация образования в России путём внедрения цифровых технологий в предметные образовательные области, повсеместно осуществляемая проектами «Цифровая экономика» (часть общемиро‑ вой программы Всемирного банка) и «Об‑ разование‑2030», ведёт к изменению тра‑ диционной образовательной системы, как следствие, изменению сознания молодого поколения, направляя его на иные стан‑ дарты мышления и поведения, увеличи‑ вая межпоколенческий разрыв [1]. Про‑ екты продвигаются и осуществляются го‑ сударственными чиновниками, финансо‑ вым и IT‑бизнесом, которые зачастую яв‑ ляются приверженцами не только идеи тотальной цифровизации, но и трансгу‑ манизма. Внедрение цифровых техноло‑ гий во все сектора образования может на‑ носить ущерб получению знаний и воспи‑ танию молодёжи. Об этом предупрежда‑ ют отечественные учёные — историки, пе‑ дагоги, медики и психологи [2; 3].

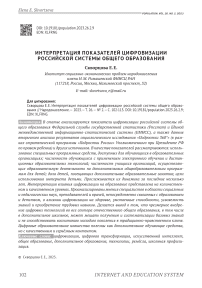

Степень внедрения цифровизации в образовательные учреждения кроме по‑ казателей, связанных с технологической оснащённостью школ (наличие компью‑ теров, интерактивных досок, скоростно‑ го интернета и подобное), отслеживается показателем использования специальных программных средств, доступных для детей в школах. В 2019–2020 гг. в России электронные дневники и журналы были на первом месте по использованию шко‑ лами — 83% от общего числа организаций. Использование обучающих компьютер‑ ных программ по отдельным предметам занимало второе место (60%); электрон‑ ных учебных пособий, справочников, эн‑ циклопедий, словарей — третье (53%); 46% школ пользовались электронными учеб‑ никами (рис. 1).

□ 2020 □ 2019

Рис. 1. Использование специальных программных средств, доступных для обучающихся в образовательных организациях, % от общего числа организаций

Fig. 1. Use of special software tools available to students in educational institutions, % of the total number of institutions

Источник: Образование в цифрах 2022: краткий стат. сб.— Москва : НИУ ВШЭ, 2022.— 132 с.

В 2021–2022 гг. росло число обучающих‑ ся с применением электронного и дистан‑ ционного обучения (табл. 1). Особенно за‑ метно это в отношении дистанционных образовательных технологий за время пандемийных ограничений — в 2021/2022 учебном году более чем в 3 раза увеличи‑ лось количество обучающихся по сравне‑ нию с 2019/2020 годом и составило 17% от общей численности обучающихся. По дан‑ ным Росстата, в 2020 г. пользовались ин‑ тернетом ежедневно 98% подростков 15– 18 лет, то есть почти все (в 2011 г. таких было 84%)

Таблица 1

Численность обучающихся с применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательных программах начального, основного и среднего общего образования (на начало учебного года)

Table 1

Number of students using e‑learning and distance learning educational technologies in educational programs of primary, basic and secondary general education (at the beginning of the academic year)

|

Показатель |

Применение электронного обучения |

Применение дистанционных образовательных технологий |

||||

|

2019/2020 |

2020/2021 |

2021/2022 |

2019/2020 |

2020/2021 |

2021/2022 |

|

|

Количество, тыс. человек |

2694,8 |

3095,4 |

3543,4 |

797,2 |

2621,3 |

2940,7 |

|

В % от общей численности |

16 |

18 |

21 |

5 |

16 |

17.0 |

Источник: Образование в цифрах 2022: краткий стат. сб.— Москва : НИУ ВШЭ, 2022.— 132 с.

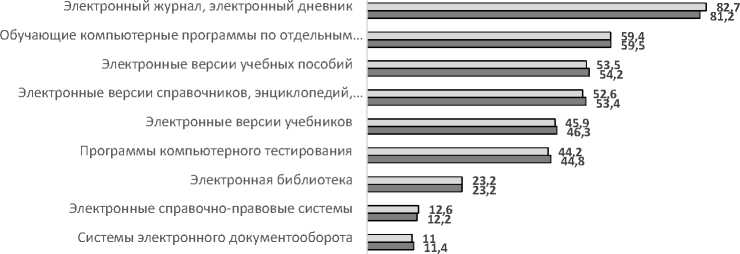

Использование интернета подростка‑ ми для «общения в социальных сетях» за‑ нимало в 2020 г. первую позицию — 95% (в 2011 г.— 85,6%), на втором месте — все‑ возможные развлечения: фильмы, музы‑ ка, игры — 77,6% (в 2011 г.— 67%). На треть‑ ем — дистанционное обучение по обяза‑ тельной или дополнительной програм‑ ме (77,3%), использование которого рез‑ ко увеличилось — почти в 3 раза по срав‑ нению с 2018 г. (26,5%). Далее — пользова‑ ние электронными библиотеками (65,2%) и получение новостной информации (54,4%). В данных Росстата занятия твор‑ ческой деятельностью, вероятно, можно отнести к ответу «для других целей», что составило 12% в 2021 году. В 2021 г. по‑ чти в 2 раза увеличилось «осуществле‑ ние финансовых операций» по сравне‑ нию с 2018 г.— 19% и 10% соответствен‑ но (в 2011 г. только 1% подростков осуще‑ ствляли финансовые операции в Интер‑ нете) (рис. 2). По результатам исследова‑ ния «Подростки 360» целевые приорите‑ ты использования интернета подростка‑ ми от 14 до 17 лет в 2022 г. остались теми же. В опросе 2022 г. «общение» составляло 76% от числа опрошенных, «занятия твор‑ ческой деятельностью» — 15%. Повышение успеваемости оказалась более весомой причиной использования интернета, чем творческая и профессиональная реализа‑ ция (рис. 3)1.

Искусственный интеллект (ИИ) мо‑ жет «подтянуть учёбу», но не помочь раз‑ витию самостоятельного мышления. ИИ решает задачи точных наук, справляется с гуманитарными и творческим задания‑ ми, анализирет массив культурного кода из открытого доступа2, причём непрерыв‑ но совершенствуясь и обучаясь. Россий‑ ские школьники быстро освоили возмож‑ ности нейросети ChatGPT после её выхода в конце осени 2022 г. через VPN (77% под‑ ростков пользуются VPN). Заметим, что в январе 2023 г. в некоторых штатах США запретили использование ChatGPT на компьютерах и других гаджетах, принад‑ лежащих учебным заведениям3.

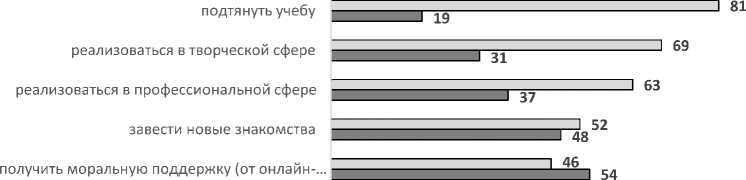

В 2022 г. 10% от числа опрошенных подростков 14–17 лет получали доход от своей деятельности в интернете. Зара‑ боток в интернете посредством своего творчества отмечается у 38% респонден‑ тов, 28% зарабатывают посредством фри‑ ланса, 21% — киберспортом и торговлей от 14 до 17 лет; родители/опекуны подростков в возрасте от 12 до 17 лет; педагоги и специалисты образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования; специалисты государственных и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по подростковой тематике.

общение в социальных сетях для поддержания личных...

скачивание фильмов, музыки и игр, сетевые игры и др. ---1 ^7,6

дистанционное обучение по обязательной или... । ^ 5 пользование электронными библиотеками,...

прочтение новостной информации, статей т =5052'4

поиск информации о товарах и услугах для повседневной...

осуществление финансовых операций (оплата услуг,... 1 । 1(j ^8/9

для других целей ^1 ^

получение информации, оформление документов на сайтах... ё3 68д° обсуждение социальных и политических вопросов, участие в... =] ^ поиск вакансий, клиентов, рассылка информации ] ^ выполнение оплачиваемой работы | g-|

□ 2021 ■ 2018

Рис. 2. Распределение целей использования интернета подростками в возрасте от 15 до 18 лет в% к общему числу подростков этого возраста, пользующихся выходом в Интернет

Figure 2. Distribution of purposes for using the Internet by children aged 15 to 18 in% of the total number of children of the corresponding age who use the Internet

Источник: Государственная статистика ЕМИИС.— URL: ?expandId=1838179#fpsr1838179 (дата обращения: 05.04.2023).

□ согласен (на) ■ не согласен(-на)

Рис. 3. Распределение в 2022 г. ответов на вопрос «Насколько ты согласен(–на) со следующими утверждениями?», %

-

Figure 3. Distribution of answers to the question “How much do you agree with the following statements?” in 2022, %

Источник: здесь и далее: Социологическое исследование «Подростки 360°» в рамках стратегиче‑ ской программы «Подростки России» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.— URL: https://rospodros.ru/polls (дата обращения: 05.04.2023).

игровыми аккаунтами. Что имели в виду разработчики анкеты под словами «моё творчество» неясно (формулировка не раскрывает смысл), но, тем не менее, за‑ работок в интернете, понимаемый уче‑ никами‑респондентами как творчество, занимает первую позицию в ранговом ряду (рис. 4).

Рис. 4. Распределение в 2022 г. ответов на вопрос «Что приносит тебе доход в интернете? Выбери все подходящие варианты.», %

-

Figure 4. Distribution of answers to the question “What brings you income on the Internet?

Please select all that apply.” in 2022, %

Источник: Социологическое исследование «Подростки 360°».

Усилителем процессов цифровизации системы общего образования явилась пан‑ демия COVID‑19. Следствием (хотя и вре‑ менного) перехода к дистанционному об‑ учению из‑за локдауна, ограничения соци‑ альных контактов, изменений в организа‑ ции медицинской помощи стало увеличе‑ ние детей, нуждающихся в реабилитации с диагнозами: двигательные и/или мен‑ тальные нарушения, постковидные состоя‑ ния, психосоматические расстройства, син‑ дромальная патология, цифровая и другие виды зависимости. Об этом говорили вра‑ чи, учёные, педагоги на ежегодном семина‑ ре «Актуальные вопросы охраны здоровья детей, демографической политики и реа‑ лизации программ активного долголетия в Союзном государстве Россия‑Беларусь» 4.

Здоровье детей в России год от года ухудшается. Более чем у половины школь‑ ников есть хронические заболевания; с 2010 по 2017 гг. частота нарушений здо‑ ровья детей увеличилась в 1,5 раза, хрони‑ ческих болезней — в 2 раз5. Все больше де‑ тей не могут критически мыслить, испы‑ тывают трудности развития эмоциональ‑ ного интеллекта и сложности реального общения, растет число агрессивного пове‑ дения детей, чаще возникают проблемы в обучении, раннее формирование син‑ дрома хронической усталости, наруше‑ ние пищевого поведения, головные боли. Депрессия, тревожность и поведенческие нарушения, вызванные цифровой зависи‑ мостью и другими видами зависимостей, входят в число причин заболеваемости и инвалидности среди подростков.

Психологи и врачи‑психиатры постоян‑ но сталкиваются с жалобами родителей, что «ребёнок не хочет общаться со сверст‑ никами, а потом и с родными, всё свобод‑ ное время (а также и время, которое дол‑ жно быть потрачено на учёбу) проводит в социальных сетях, отстраняется от жиз‑ ни своей семьи, становится все более без‑ различным, эмоционально холодным, нарушается взаимопонимание. Этих де‑ тей выхолащивает Интернет: ведь обща‑ ясь с человеком напрямую, возникает не‑ обходимость в сопереживании, в умении разделить радость или печаль собеседни‑ ка — это, безусловно, требует каких‑то за‑ трат. А в социальных сетях все просто: вы‑ брал нужный с майлик — и нет проблем» 6.

Именно отсутствие каких‑либо усилий (освоить интернет легко) психологически делает ребёнка «приставкой» к гаджету. Результатами цифровизации являются за‑ держка речевого развития у детей, а так‑ же рост аутизма. По данным ВОЗ, в мире в 2012 г. аутизмом страдал 1 ребёнок из 88 детей, по прогнозу, к 2025 г. аутистом мо‑ жет быть 1 из 30 новорождённых.

Показательно мнение подростков воз‑ раста 14–17 лет относительно продуктив‑ ности дистанционного обучения7. Оно де‑ монстрирует в основном неприятие фор‑ мата из‑за неусвоения материала и труд‑ ностей психологического характера: уда‑ лённое плохое восприятие материала (63% опрошенных), нехватка общения с учи‑ телями (49%) и одноклассниками (51%), плохая концентрация внимания (50%), ощущение высокой загруженности (46%) и чувство одиночества (34%). Исследова‑ тели этого опроса выяснили, что из наи‑ более частых причин для прогулов уроков в школе является плохое психическое со‑ стояние — апатия, депрессия, выгорание. При этом подростки активно использу‑ ют инструменты анонимности при рабо‑ те с интернетом, большинство использу‑ ют инструменты анонимности для входа на запрещённые в стране сайты. Сокры‑ тие информации от окружающих взрос‑ лых и сокрытие своих данных широко распространено.

В «Манифесте спасения массовой шко‑ лы в России» говорится, что «в последнее время наблюдается практически насиль‑ ственное внедрение цифровых техноло‑ гий в школьное образование (например, СберКласс). Сейчас ситуация усугубляет‑ ся подписанным Председателем Прави‑ тельства РФ М. В. Мишустиным докумен‑ том «Стратегическое направление в обла‑ сти цифровой трансформации образова‑ ния». Эта стратегия направлена по сути на решение проблемы кадрового дефицита школы за счёт частичной или полной за‑ мены учителей «технологиями»: искус‑ ственным интеллектом, дистанционными консультациями «с лучшими столичны‑ ми учителями», видеоуроками и интер‑ активным контентом. Необходимо отме‑ тить, что согласно мнению вовлечённых в реальный образовательный процесс лиц, уроки с экрана не являются ни полноцен‑ ной, ни даже частичной заменой живо‑ го педагогического процесса. Доктрина русской (отечественной, родной) школы, а также пакет срочных мер по её воплоще‑ нию призывает к запрету использования личных смартфонов в школе, многократ‑ ному снижению объёма заданий, требую‑ щих электронных носителей [3].

Замена учителя цифровыми техноло‑ гиями вредна не только в обучении точ‑ ным наукам. Учитель важен и в предметах гуманитарного профиля (история и лите‑ ратура), на которых в основном лежит вос‑ питательная функция. Только живое об‑ щение может научить человека быть гра‑ жданином своей страны, воспринять на‑ циональные традиции и ценности. Имен‑ но таким классическим способом приви‑ вались духовно‑нравственные ценности на уроках труда и домоводства. До 2000‑х гг. им отводилось 3 часа в неделю. Затем эти уроки были заменены уроками тех‑ нологии с обучением 1 час в неделю, при‑ чём без гендерного разделения. В настоя‑ щее время предмет Технология включает в себя блоки, которые школы могут само‑ стоятельно вводить, исходя из имеюще‑ гося оборудования и потребностей учени‑ ков — робототехника, информационные технологии, ведение хозяйства, деревооб‑ работка, знакомство с металлом, домовод‑ ство, оформление дома, дизайн, домаш‑ няя экономика.

С 2018 г. Министерство просвещения РФ утвердило концепцию урока, где больше внимания уделяется изучению робототех‑ ники, цифровым технологиям, а не ручно‑ му труду. При этом почти исчез труд школь‑ ников по уборке классных комнат и прове‑ дение субботников. Обучение традицион‑ ным ремёслам встречается редко8 и, скорее, вносится в разряд факультативных или от‑ сылается в ведомство школ искусств и цен‑ тров развития и творчества. А ведь именно в массовой школе требуется освоение ре‑ месла, где физический и умственный труд одновременно важны. Мелкая моторика реабилитирует и оздоравливает, помогает в проблемах нарушения речи, не говоря уже о психотерапевтическом эффекте, связан‑ ном с культурной и эстетической составля‑ ющих предметной области.

Пользу в освоении ремёсел и ручного труда могут принести образовательные и обучающие программы, фильмы, ма‑ стер‑классы, опубликованные в интерне‑ те на различных видеохостингах. Напри‑ мер, на телеканале «Загородная Жизнь» в 2010 г. вышла программа «Ремесло», ко‑ торая насчитывает 96 получасовых пере‑ дач в основном о русских ремёслах (ре‑ жиссёр О. Климова). Преподавательница центра творчества «Русские начала» со‑ вместно с коллегами‑единомышленни‑ ками, путешествуя по различным регио‑ нам в течении нескольких лет, знакомила с историей народных ремёсел и уникаль‑ ными мастерами‑подвижниками, кото‑ рые не только с увлечением рассказыва‑ ют о конкретном традиционном промыс‑ ле, но и демонстрируют некоторые секре‑ ты своего мастерства на практике. Масте‑ ра в основном являются преподавателями профессиональных училищ, центров до‑ полнительного образования или работа‑ ют на производствах. Кроме показа на ТВ, программы размещены на YouTube и име‑ ют на сегодняшний день около 356 тыс. просмотров9. Среди всех программ с ре‑ мёслами по количеству просмотров «ков‑ рики, кругляши из уголков» и «куклы‑ан‑ гелы» перегнали такие, как: виды вышив‑ ки и кружева, различные росписи, гончар‑ ное, кузнечное, эмальерное дело, виды резьбы и керамики, изразцы. Вероятной причиной недостаточного внимания ин‑ тернет‑зрителей к перечисленным видам ручного труда можно назвать необходи‑ мость специальных знаний и умений для освоения, наличие инструмента и неути‑ литарность. Но это не означает, что такие виды ремесленного творчества не инте‑ ресны. Они уникальны, и имеют перво‑ очерёдность для сохранения и освоения. Несомненно, цикл программ «Ремесло» (или сходного с ним по содержанию) был бы полезен на уроках технологии (труда) для расширения знаний о народном твор‑ честве и практических занятий.

Пользе трудового воспитания, и, в част‑ ности, рукоделия в школе, посвящены науч‑ ные труды родоначальника системы трудо‑ вого воспитания К. Д. Ушинского, который писал: «Воспитание в труде и через труд определяет нравственный подход к жизни: жизнь без труда — жизнь паразитическая, лишающая человека элементарного досто‑ инства»; «…не должно бы быть ни одной школы, в которой бы учитель и учительни‑ ца не учили бы по возможности разнообраз‑ ным мастерствам и рукодельям или при ко‑ торой не было бы сада, огорода, куска поля, на котором бы могли работать дети…» [4]. Великий русский педагог более всего ценил крестьянский труд, сравнивая его значение для общества с ролью корневой системы де‑ рева, который сплетясь с христианской ду‑ ховностью и народной культурой, сберегал в поколениях людей важные черты русско‑ го менталитета — общинность, трудолюбие, добросовестность, умение понимать дру‑ гих, сочувствовать и помогать им, а также обуздывать себя и свою гордыню. Миссию народной школы и педагогики К. Д. Ушин‑ ский видел в бережном сохранении и транс‑ ляции крестьянской трудовой культуры.

Концепцию сохранения, трансляции этнокультуры является одним из основ‑ ных направлений развития в России. По справедливому утверждению В. В. Локосо‑ ва: «Этническая структура социума не ме‑ нее важна для его развития, чем структу‑ ра классовая или какая‑то иная» [5, с. 442]. Сохранение и трансляция трудовой этно‑ культуры потребует изменений в школь‑ ном преподавании предмета «Техноло‑ гия»10. Уроки технологии (труда) влия‑

-

10 Осенью 2022 г. Председатель Государственной Думы РФ

ют на профессиональную ориентацию детей, они помогают понять тягу к тому или иному виду труда через собствен‑ ный опыт. Напротив, ранняя профилиза‑ ция школьного образования представляет опасность. Навязывание индивидуальных траекторий, а по сути выбора профессии уже в начальной школе при неосознанно‑ сти, как следствие, неспособности выбора в этом возрасте, может привести к оши‑ бочному вектору развития человека. Воз‑ растом осознанного выбора профессии является пубертатный возраст.

Московская электронная школа (МЭШ)11 предлагает школьникам, уже начиная с 5 класса, заполнить интерактивную анкету о своих увлечениях, интересах и хобби для получения рекомендации по выбору обра‑ зовательной вертикали и предпрофессио‑ нального класса12. На основании ответов на вопросы анкеты система формирует «пер‑ сональные рекомендации, которые отра‑ зят потенциальную сферу профессиональ‑ ных интересов ребенка». Система также ре‑ комендует кружки и секции на основе ин‑ тересов, в которые можно записаться. «Ро‑ дители не могут заполнять новый раздел сервиса, но могут просматривать его. В нём также можно увидеть набор карточек с ви‑ зуализацией, раскрывающей область инте‑ ресов ребёнка и показывающей, как глубо‑ ко он погружен в тему». В МЭШ утверждают, что «постепенно электронный сервис смо‑ жет помогать в построении карьерной тра‑ ектории от школы и до рабочего места»13. На основе автоматизированного анкетиро‑ вания детей даётся оценка направленности увлечений и рекомендации по их развитию. Методология оценки и выработки рекомен‑ даций не публикуется, поэтому неясно, как учитываются реальные условия жизни ре‑ бёнка, психологические особенности, во‑ просы и сомнения, эмоциональный фон. Нет самой главной составляющей рекомен‑ дации — совета человека, педагога, настав‑ ника, знающего ребёнка лично, которого цифровыми тьютерами не заменишь. Вы‑ бор кружков и секций из большого количе‑ ства предложений сервиса сложен (напри‑ мер, 119 предложений в примере описа‑ ния продукта). Тревожит и то, как будут ис‑ пользованы в дальнейшем эти «оцифрован‑ ные увлечения», учитывая проблемы с без‑ опасностью сервиса — в декабре 2022 г. был взлом базы данных пользователей МЭШ. Но, тем не менее, школы экономически заставляют регистрироваться именно на МЭШ, Сферуме и тому подобных.

Сервис как дополнительный помощ‑ ник в выборе хобби, как удалённый спо‑ соб записи в кружки полезен, если помо‑ гает с выбором профилирующего направ‑ ления. Но не приемлем, если навязывает, особенно для детей младшего возраста, карьерную траекторию, с которой не так просто «свернуть», не оставив в базе дан‑ ных свой «цифровой след».

В 2019–2021 гг. росло число учащихся по направлениям техническое, естественнона‑ учное и социально‑гуманитарное в органи‑ зациях, предлагающих дополнительные об‑ щеобразовательные программы для детей, а по направлению туристско‑краеведче‑ ское — уменьшалось (табл. 2). Также значи‑ тельно уменьшилась численность учащихся по общеразвивающим программам художе‑ ственной направленности.

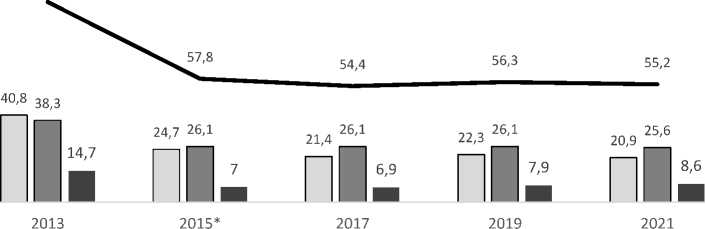

Рис. 5 иллюстрирует динамику посещае‑ мости дополнительных (развивающих) за‑ нятий14 детьми. Общим вектором является постепенное снижение получающих допол‑

Таблица 2

Численность учащихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей, по направлениям программ, тыс. человек

Table 2

Number of students of organizations engaged in educational activities under additional general educational programs for children, by program areas, thousand people

|

Направления дополнительных общеобразовательных программ: |

2019 |

2020 |

2021 |

|

техническое |

2401,4 |

2823,4 |

3217,5 |

|

естественнонаучное |

2773,5 |

2917,9 |

3198,2 |

|

туристско-краеведческое |

1120,6 |

1044,9 |

1063,4 |

|

социально-гуманитарное |

6362,9 |

6189,6 |

6789,4 |

|

общеразвивающие программы: |

|||

|

– художественной направленности |

7313,3 |

6699,5 |

7008,2 |

|

– физкультурно-спортивной направленности |

4993,5 |

4748,5 |

4979,4 |

|

предпрофессиональные программы: |

|||

|

– в области искусств |

1006,2 |

926,9 |

1014,5 |

|

– в области физической культуры и спорта |

742,9 |

618,2 |

759,4 |

Источник: Росстат: [сайт] — URL: (дата обращения: 05.04.2023).

93,8

i i домохозяйства с одним ребенком

। ■ домохозяйства с двумя детьми

^^■домохозяйства стремя и более детьми всего домохозяйств, имеющих детей, посещающих дополнительные занятия

Рис. 5. Доля детей в возрасте 3–18 лет, посещающих дополнительные образовательные (развивающие) занятия (в % к общему числу детей в соответствующем возрасте)*

Figure 5. Рroportion of children aged 3–18 attending additional educational (developing) classes (in % of the total number of children of the corresponding age)

*включая детей в возрасте 3–8 лет, не посещавших дошкольные образовательные организации и детей в возрасте 15–18 лет, закончивших школу и не учащихся.

Источник: ЕМИИС Государственная статистика ЕМИИС.— URL: ?expandId=1838179#fpsr1838179 (дата обращения: 05.04.2023).

нительное образование доли детей (отно‑ шение числа детей, посещающих дополни‑ тельные образовательные занятия, к обще‑ му числу детей в соответствующем возра‑ сте). Доля детей уменьшилась в 2021 г. в 1,8 раз по сравнению с 2013 годом.

Возможной причиной общей тенден‑ ции снижения можно назвать сокраще‑ ние числа культурно‑досуговых учрежде‑ ний Минкультуры России, которое умень‑ шилось с 48,4 тыс. единиц в 2007 г. до 41,5 тыс. единиц в 2021 году. Если в 2020– 2021 гг. снижение можно объяснить за‑ крытием учреждений, связанным с пан‑ демическим локдауном, то в непандемий‑ ные годы вероятно были другие причины, связанные с недофинансированием, за‑ крытием одних и объединением других. При этом число специалистов этих учре‑ ждений в 2021 г. увеличилось на 8,8 тыс. человек по сравнению с 2007 годом. Одной из причин является переход преподавате‑ лей музыки и рисования из школы в досу‑ говые образовательные центры (ДОЦ).

Численность учащихся в детских музы‑ кальных, художественных, хореографиче‑ ских школах и школах искусств Минкуль‑ туры России (ДШИ) увеличилась с 1,3 млн. в 2007 г. до 1,7 млн. человек в 2021 году. Численность же преподавателей ДШИ уменьшалась от 125 тыс. человек в 2010 г. до 105 тыс. в 2022 г. (по данным ЕМИСС Го‑ сударственная статистика).

Опрос среди подростков15 показал, что более половины из них (67%) принимают участие во внеурочных занятиях в шко‑ ле. Превалируют развлекательные меро‑ приятия: экскурсии, туристические выез‑ ды, юмористические мероприятия, а так‑ же школьные квесты, викторины. Ма‑ стер‑классы и профориентационные ме‑ роприятия значительно отстают в этом отношении.

При ответе на вопрос «Как ты обычно проводишь своё свободное время?» под‑ ростки чаще всего отвечали, что общают‑ ся в социальных сетях (65% опрошенных), гуляют с друзьями (59%), смотрят филь‑ мы (53%), спят (48%), играют онлайн игры

(46%), пребывают в интернете (40%). Зани‑ маются хобби (34%), спортом (29%), посе‑ щают различные кружки (27%). Занима‑ ются самообразованием треть опрошен‑ ных подростков, что показывает более низкий уровень вовлечённости в разви‑ вающие виды досуга. Причинами, по ко‑ торым не могут заниматься интересной им деятельностью назывались недоста‑ ток времени, финансовых средств и ин‑ фраструктуры. Вообще не посещали вне‑ школьные досуговые занятия 44% под‑ ростков, а наиболее распространенны‑ ми для посещений являются спортивные секции.

Данные этого и других исследований подтверждают, что дети и хотели бы за‑ ниматься интересными им развивающи‑ ми видами деятельности, не связанны‑ ми с «цифрой», но существуют различ‑ ного рода препятствия, под которыми камуфлируется главное — «погружение» в интернет. Анализ динамики показате‑ лей внедрения цифровизации в школь‑ ное и дополнительное образование под‑ тверждает все больший в рамках школы и дома уход детей в цифровой мир, пре‑ вращения их в хороших пользователей, не более. Иными словами, цель «цифрови‑ зации всего и вся», с которой выступили реформаторы отечественной системы об‑ щего образования, достигается быстрыми темпами, но, зачастую, в ущерб способно‑ стям к реальной жизни.

Цифровые образовательные новшества полезны как дополнительные обучающие средства с качественным и серьёзным кон‑ тентом (например, для визуализации ми‑ кромира в биологии, Вселенной или для приобретения каких‑либо навыков, обуче‑ ния ремёслам), но повсеместное навязы‑ вание сторонниками цифровизации он‑ лайн‑курсов, тестирования, геймифика‑ ции и прочих, там, где эти инструменты не уместны или даже вредны, негативно влия‑ ют на отечественную систему общего обра‑ зования. Отсутствие упорного ежедневного труда ребёнка в добывании и усвоении зна‑ ний в непосредственном контакте с препо‑ давателем, принижение роли ремесленно‑ го труда в школе и замена труда умствен‑ ного получением цифровой информации приводит к отсутствию базовых знаний, а по сути — к имитации образования. Ран‑ няя профилизация детей, а также исполь‑ зование формально тестирующих цифро‑ вых программ в определении направления будущей деятельности молодого человека нежелательны, и представляют риск пред‑ определённости будущей профессии и её зависимость от «цифрового следа».

Список литературы Интерпретация показателей цифровизации российской системы общего образования

- Тимченко, А. А. Разрыв поколений в российском обществе XXI века: социологический анализ / А. А. Тимченко // Общество и право. - 2018. - № 3(65). - С. 182-185. EDN: UZGFFS.

- Timchenko A. A. Razryv pokolenij v rossijskom obshchestve 21 veka: sotsiologicheskij analiz [The generation gap in Russian society of the 21st century: sociological analysis]. Obshchestvo i pravo. [Society and Law]. 2018. No. 3(65). P. 182-185. (in Russ.).

- Четверикова, О. Н. «Цифровые эксперименты» в российском образовании: явные и скрытые угрозы / О. Н. Четверикова // Сильное государство - выбор России. Угрозы, ценности, приоритеты. Монография. / под научной редакцией И. М. Братищева. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2022. - С. 383-405. EDN: OORCLK.

- Chetverikova O. N. «Tsifrovyje eksperimenty» v rossijskom obrazovanii: yavnyje i skrytyje ugrozy [“Digital experiments” in Russian education: explicit and hidden threats]. Sil`noje gosudarstvo - vybor Rossii. Ugrozy, tsennosti, prioritety [A Strong State is Russia’s Choice. Threats, Values, Priorities]. Ed. I. M. Bratishchev. Moscow. Izdatel’sko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K» [Publishing and Trade Corporation “Dashkov and K”]. 2022. P. 383-405. (in Russ.).

- Савватеев, А. В. Манифест спасения массовой школы в России / А. В. Савватеев // Родная школа: [сайт]. - URL: https://роднаяшкола.рф/manifest/10.05.2022 (дата обращения: 05.04.2023).

- Savvateev A. V. Manifest spaseniya massovoj shkoly v Rossii. [Manifesto for saving mass schools in Russia]. Available at: https://rodnayashkola.rf/manifest/10.05.2022. (Accessed: 5 April 2023). (in Russ.).

- Ушинский, К. Д. Труд в его психическом и воспитательном значении / К. Д. Ушинский // Народное образование. - 2013. - № 5 - С. 283-295. EDN: QIVCYX.

- Ushinsky K. D. Trud v jego psikhicheskom i vospitatel`nom znachenii [Labor in its mental and educational meaning]. Narodnoye obrazovaniye [People’s Education]. 2013. No. 5. P. 283-295. (in Russ.).

- Локосов, В. В. Социология радикальных изменений: трансформация российского общества в 1987-2020 годах: Монография / В. В. Локосов. - Москва : ФНИСЦ РАН, 2022. - С. 442. EDN: WMPHWZ.

- Lokosov V. V. Sotsiologiya radikal`nykh izmenenij: transformatsiya rossijskogo obshchestva v 1987- 2020 godakh. [Sociology of Radical Changes: Transformation of the Russian Society in 1987-2020]. Moscow. FNISTS RAN [Federal Center of Theoretical and Applied Sociology RAS]. 2022. P. 442. (in Russ.).