Интуиционные проекции личности в показателях деятельности следователей

Автор: Науменко Е.А.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Морально-психологическая профессиональная подготовка и надежность

Статья в выпуске: 2 (101), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Интуиция представляет собой фундаментальное психологическое явление, которое реализуется в различных формах активности человека, оказывая влияние на способы ее организации и продуктивность. Цель — определение психологических условий влияния интуиции на эффективность профессиональной деятельности следователей. Материалы и методы. Использованы авторские методики определения интуиционного потенциала личности. Эффективность профессиональной работы следователей определялась методом экспертной оценки по предложенным квалификационным требованиям и реальной оценки успешности работы. Выборку составили 292 следователя различной ведомственной подчиненности. Результаты и обсуждение. Приводятся результаты количественного и качественного анализа фактологических данных. На основе факторного моделирования определены модели личности эффективного и неэффективного следователя, построены графические модели корреляционных отношений свойств и качеств личности следователей в зависимости от уровня проявления свойств интуитивности. Выводы. Фактор интуитивности личности определяет успешность и эффективность профессиональной деятельности следователя. В личности высокоинтуитивных и низкоинтуитивных следователей имеются содержательные отличия, которые могут служить основанием для оценки, профессионального отбора, профессиональной пригодности специалистов для работы в должности следователей.

Интуиция, интуитивность, фактор, корреляция, эффективность, профессиональная деятельность, личность

Короткий адрес: https://sciup.org/149148385

IDR: 149148385 | УДК: 159.9 | DOI: 10.24412/1999-6241-2025-2101-147-155

Текст научной статьи Интуиционные проекции личности в показателях деятельности следователей

Evgeny А. Naumenko, Doctor of Science (in Psychology), Professor, Professor at the chair of Psychology and Pedagogy 1; ; https://orcid/org/0000-0002-0235-8036

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Профессиональная деятельность следователя отличается значительным психологическим своеобразием, которое, прежде всего, отражается в особом психологическом складе личности субъекта деятельности, в психологическом профиле его личностного портрета. В ряде специализированных исследований определено содержание профессио-граммы личности следователя, особо отмечаются свойства нейропсихологической организации личности, ее эмоциональные, когнитивные, регулятивные свойства и качества. Профессиографическая ориентация специалистов на работу в следствии учитывается в содержании различных форм профессионального отбора, профессионального продвижения и специфики следственной работы.

Актуальность исследования обусловлена специфичностью профессионального движения следователей, которому свойственна негативная динамика. Значительное количество специалистов, пришедших на следственную работу, увольняются спустя 3–5 лет, а через

10 лет остается лишь 10–20% от первоначального состава сотрудников. Актуальной является задача первичного профессионального отбора, который будет способствовать сохранению кадрового потенциала в следствии, поскольку по-настоящему профессионально ценным следователь становится именно после значительного периода службы. Значимым компонентом, обусловливающим эффективную работу следователей, по нашему мнению, является личностное свойство интуитивности, реализующееся в рамках творческой составляющей в следственной работе. Учитывая высокий уровень вариативности следственной деятельности, необходимости решать профессиональные задачи со многими неизвестными (вероятностный подход, формирование версий), мы предполагаем, что в этом процессе свойства интуитивности личности следователя важны в определении эффективности его деятельности. Данное утверждение стало основной гипотезой нашего исследования.

Цель — определение психологических условий эффективности профессиональной деятельности следователей.

Теоретические предпосылки и степень изученности проблемы. Интуицию как профессионально важное качество отмечали известные специалисты в сфере юридической психологии. Среди них с полным правом можно назвать М. И. Еникеева [1; 2], В. В. Романова [3], Ю. В. Чуфаровского [4], которые квалифицируют психологическое значение интуиции в деятельности сотрудников органов внутренних дел (далее — ОВД) как профессионально важное качество, во многом определяющее отдельные элементы успешной деятельности. Однако анализ специальной литературы показывает, что исследования значения интуиции в профессиональной деятельности сотрудников ОВД относительно малочисленны. Такое положение свидетельствует о разнонаправ-ленности между «потребностью в обеспечении точного, эффективного принятия решения в сложной профессиональной обстановке сотрудниками ОВД и недостаточностью развитых профессионально важных характеристик для принятия эффективного решения» [5]. Одни из первых системных работ в психологии, посвященных психологическому аппарату исследования интуитивных явлений, принадлежат автору настоящей статьи [6–9]. В его исследованиях заложено формирование нового научного направления в психологии — психологии интуиции и интуитивности. Опираясь на теоретические положения проведенных исследований, дадим рамочное определение указанных психических феноменов. Рассматривая интуицию с позиций информационного подхода, мы можем утверждать, что информационные основы интуиционного образа, характеристики его интенсивности и модальности наполняют его содержательное определение. В этих работах подвергнут анализу и первичному теоретическому обобщению широкий круг эмпирических признаков интуиции, предложена концептуальная схема теоретического видения существа интуиции, выражающая терминологическую, понятийную, системную определенность этого явления.

Значительный вклад в разработку проблематики интуиции и интуитивности внесла И. В. Васильева, изучавшая профессиональную интуицию сотрудников ОВД. Автор провел психологический анализ роли интуиции в обеспечении эффективности профессиональной деятельности сотрудников ОВД, изучил экспериментальные и эмпирические проблемы разработки методических подходов к исследованию интуиции в социальном, профессиональном и личностном контекстах сотрудников ОВД, выявил особенности реализации их профессиональной интуиции [10–13].

Особенности профессиональной интуиции на основе анализа военной специализации изучали Б. М. Теп-лов [14], Д. В. Бирюков [15], А. Р. Ратинов [16; 17], И. В. Васильева [18], Д. В. Сакович [5]. Они выделили особые возможности интуиции в различных элементах работы сотрудников ОВД и отметили важность интуиции в следственной деятельности, определив ее значение в таких аспектах следствия, как когнитивный (связанный с практикой поисковой деятельности), информационный, аналитический (связанный со сбором информации), коммуникативный (определяющий возможности обмена информацией), ориентировочный (связанный с действиями, направленными на поиск и получение необходимой информации), удостоверительный, организационный и реконструктивный (позволяющий восстанавливать реальную картину событий, интересующую следователя, определять последовательность его действий). И. В. Васильевой доказывается особая роль интуиции в таких аспектах профессиональной деятельности [19].

О психофизиологических основах интуиции в работе следователя говорил Д. В. Сакович [5]. Он считал, что основой интуитивных действий являются особые психофизиологические комплексы, связывающие неосознаваемые формы информационных процессов с их процессом осознавания. Исследование психологических возможностей мышления следователя, связанных с поисковой деятельностью в ситуациях неопределенности, проводил С. В. Михайлов [20]. Результатом его работ было утверждение о включенности интуитивного мышления в процесс решения профессиональной задачи. Особенно такая связь проявлялась по мере роста уровня профессионализации следователя. Формирование профессиональных компетенций и процесс профессионального развития, связанный с «приращением неявного знания» (по нашему определению, интуиции), исследовала Л. А. Елисеева [21] на примере оперативнорозыскной деятельности следователей.

Интуиция в работах некоторых авторов представляется различными механизмами реализации феномена неосознаваемого мышления, в основе чего лежат концепция неосознаваемого процесса принятия решения, затрудненности рациональной аргументации и осознанность только результата принятия актуального решения. Так, P. E. Tressoldi выявил две системы обработки информационного сигнала при принятии решения [22]. Прежде всего, это обработка неосознаваемой информа- ции, воздействующей на носителя (человека) локально и нелокально, а также одновременная обработка осознаваемой информации, действующей на носителя локально. R. McCraty и M. Zayas выделяют три признака интуиции: интуиция как неявное знание; интуиция как энергетический компонент, действующий на неосознаваемом уровне; наконец, интуиция как нелокализованное знание, которое не может быть объяснено уже имеющимся, но вытесненным знанием [23]. На природу интуиции с позиций «аффективных стимулов антиципации» указывает в своей теоретической разработке D. Bem [24], связывая с эффектами антиципирования возможности предсказания будущих событий, которое можно принять за явление интуиции. Интуицию как воспроизведение непредсказуемых стимулов рассматривал целый ряд авторов [25–28].

В качестве рабочего определения предмета исследования мы использовали дефиниции, сформулированные нами в монографической работе по психологической теории интуиции и интуитивности [9]. Итак, интуиция — это психологическое явление, обеспечивающее специфический процесс обработки информации на неосознаваемом уровне, в форме мониторинга и селективности (избирательности), выражающийся в специфике формирования образа (интуиционного образа) с последующей его актуализацией в виде знания. Под знанием мы понимаем результат процесса реализации интуиции, некую субъективную модель действительности, выраженную представлением, понятием, суждением, умозаключением и другими конструктами, парциальные характеристики которых зависят от содержательных характеристик интуиционного образа и уровня (степени) его актуализации.

Определение интуитивности исходит из факта парциальной включенности свойств интуиции в системную организацию личности. Степень включенности таких свойств в психологическую организацию личности обусловливает уровень ее интуитивности, который зависит от возможностей актуализации интуиционных образов и особенностей их рефлексирования. Таким образом, интуитивность является психологическим свойством личности, обосновывающим специфический способ информационного взаимодействия с действительностью путем реализации свойств интуиции в ее системной организации [9].

Систематизируя определения интуиции, необходимо отметить ее системные свойства:

-

— имеет статус психологического явления;

-

— рассматривается с позиций информационной природы существования (один из возможных подходов);

-

— психологическая специфика интуиции заключается в функционировании в режиме информационного мониторинга и селективности (избирательности) в процессе формирования интуиционного образа;

-

— интуиционный образ имеет свою специфичность — пространственно-временную неопределенность, поли- и интермодальности, транспсихический характер интенсивности и еще ряд феноменологических особенностей.

В таком взгляде отражается интраструктурная составляющая явления интуиции, характеризующая содержательную сторону интуиции с позиций общетеоретических основ психологического осмысления проблемы.

Существует и вторая — процессуальная сторона подхода к определению интуиции, рассматривающая ее как системное качество психологического содержания личности — интуитивность. Она обеспечена функциональными связями системных образований личности со свойствами интуиции и выражает интерструктурную его составляющую, где главным системообразующим принципом выступает уровень рефлексированности интуиционного образа.

При формулировке определения интуиции и интуитивности мы исходили из положений методологии системного подхода в изучении и описании явлений психологической действительности, а также общеметодологических принципов, принятых в отечественной психологии.

Итак, потребность в изучении, в формировании и использовании свойств интуиции в работе сотрудников органов внутренних дел очевидна. Такая потребность проявляется в отношении оценок интуиции как профессионально важного качества, определяющего успешность в профессиональной деятельности сотрудников, выступающего значимым фактором успешности при необходимости принятия решений в осложненной обстановке в условиях дефицита информации и времени.

Методы и материалы

Общеметодологическим ориентиром работы явились положения о системной организации психики, что предполагало анализ целостного изучения объекта исследования, определения и изучения его многоуровневых связей, основных подсистем предмета исследования. Частно-методологический уровень предполагал следование принципам системно-структурного анализа и ориентацию на принципы генетического подхода в решении вопросов развития личности, сознания; определение категориальных и понятийных конструктов в систематизированном исследовательском подходе. Конкретно-методологический уровень представлен широким списком валидного методического инструментария, включавшего 18 методик, 5 из которых направлены на изучение интуиции и интуитивности личности, разработанные непосредственно автором [8; 9]. Выборку респондентов составили следователи различных подразделений МВД Тюменской области в количестве 292 человек. Исследование проводилось в период 2004– 2006 гг. Результаты исследования отражены в матрице интеркорреляций, включавшей 61 выявленный показатель, характеризующий личностные свойства и качества следователей [4; 7; 8]. Количественная обработка данных осуществлялась посредством использования пакета программ SPSS Statistics 19.0, в рамках которого использованы методы обработки данных: хи-квадрат критерий для установления различий между связанными выборками; анализ коэффициентов вариации (CW); вычленение коэффициентов линейной корреляции по

Пирсону (rxy); анализ корреляционных плеяд; Q и R техника факторного анализа, проведенного методом главных компонент; достоверность различий определялась с помощью t-критерия Стьюдента для средних. В результате проведенного количественного анализа полученных фактологических данных выделено более 140 значимых коэффициентов корреляции (p<0,01), интерпретированных в процессе качественного анализа.

Результаты и обсуждение

Основные параметры личности, описывающие особенности высокоинтуитивной и неопределенноинтуитивной личности. Решение первой задачи исследования предполагало выявление уровня интуитивности личности у всех респондентов, принимавших участие в исследовании, и основных параметров личности, описывающих особенности высокоинтуитивной и неопределенно-интуитивной личности. Интересные результаты показал факторный анализ, позволивший сравнить модельные характеристики личностей с высоким и неопределенным показателями интуитивности. Произведена факторизация 61 переменной, и в результате выделено 12 факторов, описывающих психологическое содержание высокоинтуитивной личности на уровне 79% информативности (вклада в общую дисперсию).

В структуре высокоинтуитивной личности следователей (84 человека) определены наиболее информативные свойства и качества. Выявлены первые 7 факторов, имеющих общую информативность 68%. Их вполне достаточно для содержательного анализа модели высокоинтуитивной личности.

Факторы интерпретированы нами как:

-

— фактор интуиционного статуса личности (информативность — 18,8%);

-

— фактор типологических свойств нервной системы (13,1%);

-

— фактор социобельности (10,5%);

-

— фактор адекватных отношений (9,0%);

-

— фактор обобщенного «художественного» типа личности (7,2%);

-

— фактор интеллектуальной состоятельности (5,1%);

-

— фактор социальной зрелости (4,3%).

В целях более полного изучения особенностей высокоинтуитивной личности произведено сравнение ее содержательных характеристик с показателями контрольной группы испытуемых (208 человек). Уровень интуитивности их личности оценен как неопределенный (фоновый), а ее содержательные показатели также исследованы методом факторного моделирования. Здесь, как и в группе испытуемых с высоким уровнем интуитивности, факторизуемая матрица интеркорреляций имела 61 показатель, определяющий ее содержательные характеристики. Выделено 112 значимых коэффициентов корреляции (р>0,01 и р<0,05).

Итак, произведена факторизация 61 переменной, в результате чего выделено 13 факторов, описывающих психологическое содержание личности испытуемых контрольной группы с неопределенным показателем интуитивности на уровне 83% информативности. Первые семь факторов наиболее информативны — 74% вклада в суммарную дисперсию. Содержательно они были интерпретированы так:

-

— фактор типологических свойств нервной системы (информативность — 19,4%);

-

— фактор социальной включенности личности (14,7%);

-

— фактор самоконтроля (11,2%);

-

— фактор обобщенного типа личности (8,2%);

-

— фактор деятельностно-личностной направленности (6,7%);

-

— фактор коммуникативно-личностной направленности (6,1%);

-

— фактор рационалистичности (5,4%).

Связи уровней интуитивности с личностными характеристиками следователей. Вторая задача исследования предполагала изучение влияния уровня интуитивности личности следователей на содержание их профессиональной деятельности, а именно на ее эффективность. Показатель эффективности определялся методом экспертного анализа, где роль экспертов играли специалисты в этой области деятельности, хорошо знающие респондентов. Интересные результаты получены в работе по изучению особенностей личности следователей с различными уровнями показателей интуитивности.

Исследование разнополюсных групп (низкоинтуитивных и высокоинтуитивных, низкоэффективных и высокоэффективных) обусловлено необходимостью поиска психологических характеристик, свойственных именно данным группам. Нами была выдвинута следующая гипотеза: уровень интуитивности следователей связан с уровнем его эффективности в профессиональной деятельности. Истинность этой гипотезы проверялась при помощи процедуры ранговой корреляции (критерий Спирмена).

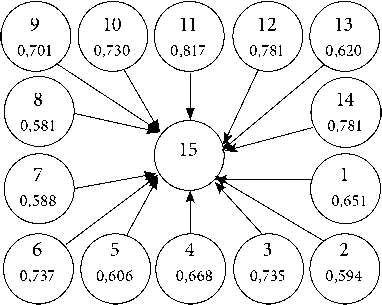

Результаты ранговой корреляции показывают, что высокоинтуитивные следователи характеризуются такими особенностями, как эмоциональная устойчивость, высокая совестливость, склонность к чувству вины, высокий самоконтроль поведения при высоком уровне импульсивности, тревожности, отчужденности, ригидности и практичности, сочетание следующих стилей поведения в конфликте: сотрудничество и соперничество (рис. 1).

Личностные особенности высокоинтуитивных следователей позволяют описать характеристики их интуитивного статуса. Для следователей этой группы характерны компенсаторный социодинамический статус (интуитивно-закрытый тип) и рефлексивный статус. Компенсаторный социодинамический статус отражает свойства социальной включенности, социодинамики, социальной открытости или закрытости (соответственно, интуитивно-закрытый или интуитивно-открытый типы). Рефлексивно-интуитивный статус отражает сферы самосознания, самоидентификации, самоуправления, мировосприятия, мировоззрения.

В нашем исследовании высокоинтуитивные следователи в профессиональной деятельности проявляют себя как ответственные, обязательные, добросовестные. Они руководствуются нормами морали и нравственности не из выгоды, а из убеждений. Они склонны соблюдать порядок в делах, умеют хорошо контролировать свои эмоции и поведение, планировать свою деятельность. Хорошо осознают социальные требования и заботятся о своей репутации. Мы полагаем, что напряженный ритм профессиональной деятельности обусловливает следую- щее сочетание эмоциональных характеристик личности высокоинтуитивных следователей: с одной стороны, эмоциональная зрелость как профессионально важное качество, с другой стороны, чувствительность к замечаниям, порицаниям, получаемым как от руководства, коллег, так и от подчиненных и иных людей, обусловленную высоким уровнем социальной ответственности за принятие решений. Возможно, что тревожность и озабоченность высокоинтуитивных следователей текущими делами предопределяются необходимостью соответствия всех действий и решений специалиста нормам и требованиям закона. Повышенная тревожность связана также с высокой чувствительностью к стимулам среды и повышенной чуткостью к опасности. Эти качества необходимы для эффективной следственной деятельности.

Рис. 1. Корреляционная плеяда связи высокого уровня интуитивности с личностными характеристиками следователя (при р>0,01)