Инженерная подготовка как фактор достижения технологической независимости промышленного комплекса

Автор: Журавлева М.В., Мамбетова Г.Ш.

Журнал: Непрерывное образование: XXI век @lll21-petrsu

Рубрика: Рынок труда и непрерывное образование

Статья в выпуске: 1 (45), 2024 года.

Бесплатный доступ

реализация национальных интересов вне зависимости от существующих проблем требует наращивания технологического суверенитета, предполагающего снижение импортозависимости, повышение инновационной активности, увеличение темпов роста объемов инновационных товаров. Уровень технологической зависимости отличается для разных отраслей экономики, наиболее неблагоприятная ситуация отслеживается в IT-сфере, машиностроении, нефтегазовом комплексе. Ключевыми субъектами решения задач независимого развития промышленного комплекса являются инженерные кадры, обладающие компетенциями технологического развития и быстро адаптирующиеся к новым научно-технологическим вызовам. Выявление требований к содержанию и организации подготовки инженеров для обеспечения технологической независимости промышленного (нефтегазохимического) комплекса составили цель данного исследования. Анализ содержания инженерной деятельности по достижению технологической независимости нефтегазохимического комплекса (НГХК) позволил выявить требования к компетентности инженеров, с учетом которых проведено моделирование процесса подготовки будущих инженеров. Установлено, что расширение спектра инженерной деятельности по обеспечению технологической независимости требует формирования компетенций технологического развития у инженеров. Разработанная модель отражает структуру и инновационное содержание образовательного процесса по формированию актуальных инженерных компетенций. Проведенный педагогический эксперимент показал эффективность профессиональной подготовки будущих инженеров к решению многоплановых задач научно-технологического и организационно-управленческого характера. Компетентность выпускников позволит ускорить процессы внедрения новых технологий и трансформации устаревших, импортозамещения, что способствует достижению технологической независимости.

Технологическая независимость, инженерная подготовка, компетенции, междисциплинарность

Короткий адрес: https://sciup.org/147243469

IDR: 147243469 | УДК: 378 | DOI: 10.15393/j5.art.2024.9024

Текст научной статьи Инженерная подготовка как фактор достижения технологической независимости промышленного комплекса

Достижение независимости страны в научной, технической и технологической областях обеспечивает реализацию национальных интересов вне зависимости от существующих вызовов. Среди конкретных мер выделены интенсификация исследований и разработок по замещению импортных технологий, развитие инструментов поддержки и масштабирования технологических инноваций, создание новых рынков для продвижения принципиально новой высокотехнологичной продукции. Структура целевых показателей технологического суверенитета включает: снижение коэффициента технологической зависимости в 2,5 раза; повышение уровня инновационной активности в 2,3 раза; увеличение патентной активности в 3 раза; увеличение темпов роста объемов инновационных товаров в 1,9 раза.

Одним из ключевых факторов достижения технологического суверенитета является подготовка кадров. По сведениям Комитета по науке и высшему образованию Госдумы, распределение бюджетных мест в вузах приоритетно для инженерно-технических специальностей (245 000 мест) и IT-сферы (около 160 000 мест) [1].

Нефтегазохимический комплекс (НГХК) страны относится к одному из наиболее импортозависимых секторов экономики. Доля импорта в поставках критически важного нефтегазового оборудования была на уровне 60‒80 %, а по отдельным позициям российских аналогов в принципе не существовало [2]. Для снижения данной зависимости российские власти активно поддерживают развитие отечественных технологий, разработку прорывных технологий, организацию собственных производств оборудования, вспомогательных материалов (катализаторы, реагенты нефтедобычи, присадки к топливам, цифровизация производств).

Необходимость решения задач достижения технологической независимости, а также изменения рынка труда при переходе на индустрию 4.0 формируют запрос на совершенствование существующей инженерной подготовки, которая обеспечит формирование компетенций технологического развития, быструю адаптацию специалистов к новым научно-технологическим вызовам. По мнению ученых, существующая модель подготовки кадров способна обслуживать только типовой жизненный цикл технологий традиционных индустрий. Реализация такой модели длительна во времени от возникновения в экономике новой задачи, осознания потребности в новых специалистах и формирования учебных программ до подготовки и выпуска нужных профессионалов. В условиях существующих вызовов она утратила свою актуальность [3, с. 73].

Вышеизложенное определяет цель данного исследования, которая состоит в выявлении требований к содержанию и организации подготовки инженеров для обеспечения технологической независимости промышленного (нефтегазохимического) комплекса. Достижение поставленной цели обусловлено решением следующих задач:

-

‒ анализ тенденций и задач технологически независимого функционирования нефтегазохимического комплекса страны;

-

‒ выявление и обоснование состава инженерных компетенций для обеспечения технологической независимости отрасли;

-

‒ разработка модели подготовки инженеров к обеспечению технологической независимости нефтегазохимического комплекса;

-

‒ анализ результатов подготовки будущих инженеров к обеспечению технологической независимости отрасли.

Кадровые проблемы для достижения и поддержания технологического суверенитета страны исследовались Т. Н. Блиновой, А. А. Коваленко, Е. А. Семионовой, А. В. Федотовым, Е. С. Шевцовым и др. По их мнению, основной причиной существующих проблем является отсутствие сопряженности подготовки профессиональных кадров с потребностями российской экономики в части объемов и структуры подготовки кадров. Выявленная низкая эффективность инженерных кадров, обусловленная недостаточным уровнем их компетентности, экономически мотивирует работодателей увеличивать количество работающих у них специалистов, что воспринимается рынком труда как дефицит кадров. В качестве путей решения проблем предлагаются: развитие опережающего образования, профессиональная переподготовка, целевая подготовка, принципиальное изменение содержания подготовки специалистов для обеспечения им компетенций, необходимых для развития экономики в ближайшие 5‒10 лет, и квалификационного потенциала, который позволит им через 10‒15 лет успешно реализовать себя в условиях обновленной экономики [4, с. 44].

Вопросы опережающего образования исследуются учеными еще с конца прошлого века. По их мнению, это то образование, которое учит одновременно успешно выполнять свои трудовые функции и быть готовым к вызовам завтрашнего дня. А. М. Новиков впоследствии сформулировал принципы опережающего образования: опережающего развития личности, опережающего социального заказа, опережающего образования с точки зрения производственноэкономических задач государства [5, с. 48]. Современные исследования раскрывают специфику разработки, организации и методики опережающего образовательного процесса . В числе его особенностей выделяют: фундаментализа-цию обучения, интенсификацию, вариативность, формирование и поддержание ценностного отношения к профессионализму, дополнительность образования, сочетание различных методов и средств обучения, социальное партнерство с предприятиями, ориентированность на саморазвитие и самообразование [6, с. 319]. Разработанные методологические и методические основания опережающего образования обеспечивают его востребованность по удовлетворению запросов достижения технологического суверенитета страны.

Как было сказано ранее, достижение технологического суверенитета связано с созданием прорывных и импортозамещающих технологий. Особенность содержания таких технологий ‒ меж- и мультидисциплинарность. Таким образом, приоритетом подготовки инженерных кадров является развитие междисциплинарных компетенций. Определение междисциплинарности (мультиди-циплинарность, кроссдисциплитнарность, интердисциплинарность и др.) включают в себя в перспективе трансдисциплинарность как «способ расширения научного мировоззрения, заключающийся в рассмотрении того или иного явления вне рамок какой-либо одной научной дисциплины» [7]. Междисциплинарность образования с позиции совершенствования содержания образовательных программ и применения новых образовательных технологий в рамках компе-тентностного подхода изучалась многими учеными [8, c. 649].

Результатом междисциплинарности в инженерной подготовке М. В. Носков и О. Е. Носкова считают междисциплинарную поликомпетентность. Ее они определяют как способность и готовность к системному видению и интегративному подходу в решении актуальных профессиональных инженерных задач, осознание их значимости и собственной ответственности за результат деятельности [9, с. 34]. В разрезе проводимого исследования будут учитываться практики формирования инженерно-экологических компетенций [10, с. 258], инженерно-управленческих компетенций [11, с. 107].

Учитывая особенность задач по достижению технологической независимости, процесс подготовки инженеров требует поиска новых форм интеграции вузов с производством при организации образовательного процесса. Существующие работы по изучению данной проблемы раскрывают направления и особенности участия работодателей в профессиональной подготовке инженерных кадров [12, с. 110]. В числе развивающихся форм интеграции рассматриваются сетевые образовательные программы [13, с. 6] , функционирование базовых кафедр, совершенствование форм производственных практик, совместная разработка профессиональных стандартов, создание Центров компетенций. В настоящее время новый этап развития взаимодействия вузов с производственными партнерами связывают с созданием и функционированием передовых инженерных школ. Обзор программ передовых инженерных школ вузов свидетельствует о постановке задач по данному направлению, в числе которых: многопрофильное взаимодействие с высокотехнологичными индустриальными партнерами [14], разработка образовательных программ совместно с компаниями-партнерами с учетом универсальной модели цифровых компетенций [15], развитие модели партнерского образования.

Введение внешних санкций против России стало критичным для многих промышленных отраслей. К числу таких отраслей относится нефтегазохимический комплекс НГХТ, эксплуатирующий большое количество зарубежных технологий. В связи с этим приоритетом развития НГХК является достижение технологической независимости, включая разработку и реализацию собственных технологий, выстраивание логистических цепочек взаимодействия с отечественными предприятиями и компаниями дружественных государств. Анализ задач по импортозамещению НГХК свидетельствует о расширении спектра деятельности инженерных кадров, включающей решение вопросов научного, аналитико-прогнозного, производственно-технологического, экономического, организационно-управленческого характера. Специфика инженерной деятельности при достижении технологической независимости определяет необходимость формирования у будущих инженеров компетенций технологического развития.

На основании обобщения результатов существующей подготовки инженеров и анализа перспектив импортозамещения в НГХК проведено моделирование инженерной подготовки к обеспечению технологической независимости химического (в том числе нефтегазохимического) комплекса. Цель моделиро- вания состояла в разработке структуры, содержания, условий организации образовательного процесса, способствующих формированию у будущих инженеров компетенций технологического развития.

В ходе исследования был проведен педагогический эксперимент по апробации предложенной модели. Наблюдение за процессом обучения, анализ показателей итоговой государственной аттестации свидетельствуют о результативности подготовки будущих инженеров к обеспечению технологической независимости нефтегазохимического комплекса.

Достижение технологического суверенитета НГХК связывают как с решением научно-технологических задач (разработка и проектирование принципиально новых наукоемких технических решений, модернизация существующих производств), так и организационных (расчет и анализ доли импорта, определение перспектив импортоопережения, обеспечение непрерывности функционирования производств в переходный период, системный анализ сырьевой и материально-технической базы, унификация системы испытаний оборудования и технологий, коммерциализация новых разработок, разработка новых логистических схем) [16, с. 1069]. Учитывая, что инженерные кадры являются основным звеном в обеспечении процесса технологической независимости, решение всех перечисленных задач входит в их функциональные обязанности. Расширение спектра инженерной деятельности обосновывает необходимость формирования компетенций технологического развития будущих инженеров.

Анализ содержания деятельности инженеров позволяет определить структуру компетенций технологического развития, в числе которых: проектноинновационные, прогностическо-аналитические, экономико-оценочные, управленческо-производственные (бизнес-компетенции). К проектноинновационным компетенциям относятся: способность к разработке и реализации проектов новых технологических процессов, реконструкция и техническое перевооружение производств; готовность к оптимизации производств в среде автоматизированных компьютерных программ с целью решения задач исследования и проектирования производств; способность разрабатывать схемы и комплексные системы управления технологическими процессами. Прогностическо-аналитические включают: способность анализировать тенденции и эффекты развития технологий, оценивать социальные (в том числе экологические) последствия внедрения новых технологий в производство. Экономико-оценочные предполагают способность к проведению технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектов, проведения маркетинговых исследований и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции. Управленческо-производственные включают способность к организационному сопровождению технико-технологической модернизации и усовершенствованию производств, к анализу и оценке технологических рисков при внедрении новых технологий в производство.

Формирование компетенций технологического развития рассматривается как цель инженерной подготовки к обеспечению технологической независимости химического (в том числе нефтегазохимического) комплекса. В ходе иссле- дования разработана модель инженерной подготовки (на примере подготовки магистров химической технологии) (табл. 1). Образовательный процесс осуществляется при многостороннем участии работодателей: высокотехнологичных индустриальных партнеров, отраслевых и проектных институтов.

Таблица 1

Формирование компетенций технологического развития у магистров направления подготовки «химическая технология»

Technological development competencies building in «Chemical Technology» for master's students

Table 1

|

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК |

|

|

Цель: формирование компетенций технологического развития у магистров химической технологии |

|

|

Теоретико-методологические подходы: системный интегрированный, прогноcтический, ресурсный, личностно-деятельностный, компетентностный. Педагогические приципы: интенсификации обучения, дифференциации, вариативности, опережающего развития профессионального образования, социального партнерства, мотивации |

|

|

Нормативно-правовые основания: Концепции технологического развития на период до 2030 г., Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС3++); Методические рекомендации Минобрнауки России о практической подготовке обучающихся, осваивающих ООП ВО |

|

|

УЧАСТНИКИ (субъекты) |

|

|

Обучающиеся, преподаватели, высокотехнологичные компании отраслевые институты, проектные институты |

|

|

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК |

|

|

Виды подготовки |

Содержание |

|

Теоретико-практическая подготовка |

Учебные дисциплины: проектирование инновационных технологий нефтехимического синтеза; инновационные технологические полигоны нефтегазохимического комплекса; современные проблемы химической технологии; автоматизация технологических процессов; управление проектами; бережливое производство; цифровизация и устойчивое развитие в химико-технологических производствах; экологические аспекты и проблемы ресурсосбережения в нефтегазохи-мии |

|

Производственная подготовка |

Проектно-технологическая практика; производственная практика; производственные стажировки |

|

Проектная подготовка |

Алгоритм:

|

|

||||

|

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК |

||||

|

Результат: сформированность компетенций технологического развития у магистров химической технологии |

||||

|

Компетенции технологического развития: проектно-инновационные, прогностическо-аналитические, экономикооценочные, управленческо-производственные |

Способ оценки:

|

Критерии сформи-рованности компетенций: - когнитивный; - деятельностный |

Уровни: - повышенный; - базовый |

|

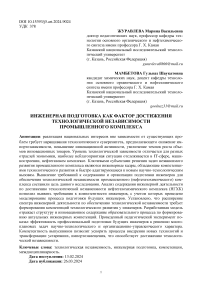

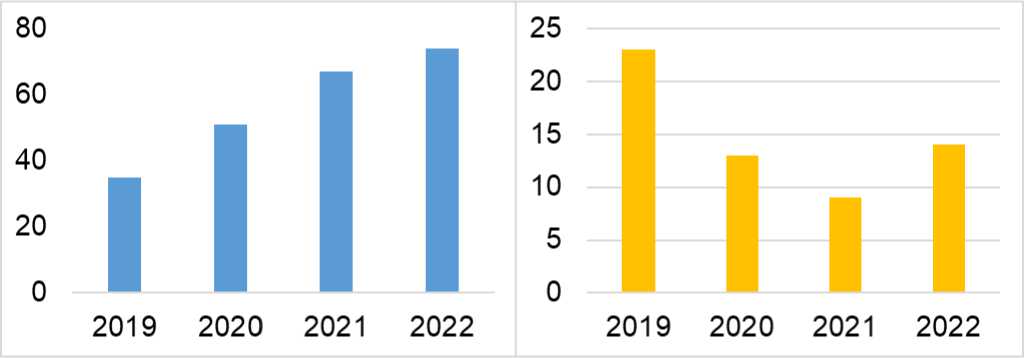

Заинтересованность работодателей в подготовке востребованных специалистов подтверждается ростом числа студентов, обучающихся по целевым договорам, а также количества сотрудников предприятий, обучающихся в магистратуре. Доля выпускников-магистров, трудоустроенных по профилю подготовки, за последние 2-3 года приблизилась к 90 %. Доля обучающихся работников профильных предприятий, а также доля сотрудников с договором о целевом обучении в общем количестве магистрантов химической технологии в ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») представлены на рисунках 1 и 2. При этом востребованными форматами организации учебного процесса являются онлайн, офлайн и смешанный. Работодатели принимают активное участие в проектировании и реализации образовательного процесса. Распространенными формами их участия являются: обсуждение и формирование рекомендаций по содержанию подготовки, предоставление производственной (технологические и управленческие объекты, тренажеры) и научно-технической базы (программные компьютерные комплексы), стимулирование самообразования обучающихся (партнерские кейс-чемпионаты и олимпиады).

Рис. 1. Доля обучающихся сотрудников профильных предприятий

Рис. 2. Доля сотрудников с договором о целевом обучении

Fig. 1. Percentage of educating employees of specialized enterprises

Fig. 2. Percentage of employees with a targeted training contract

Учебно-воспитательный процесс включает теоретико-практическую, производственную, проектную подготовку инженеров, которая комбинируется с организацией дополнительного образования студентов. Теоретикопрактическая подготовка обеспечивается учебными курсами инновационнотехнологической направленности, компьютерного моделирования, экономическими и организационно-управленческими. Отличительной особенностью дисциплин являются новейшее актуальное содержание учебного материала, использование цифровых технологий для повышения наглядности и выработки технологических навыков, рассмотрение реальных проблемных задач с использованием материалов от работодателей. Производственная подготовка включает: изучение действующих технологических процессов, анализ проблем производства по использованию оборудования и материалов зарубежного производства, исследование технологических перспектив и возможностей независимого функционирования производств, изучение организационной структуры предприятий, рассмотрение и оценку показателей конкурентоспособности предприятий на отраслевом рынке. В соответствии с запросом работодателей по опережающему включению студентов в производственную среду организуются производственные стажировки, предполагающие работу студентов на рабочих местах на предприятиях. Для этого студенты в системе дополнительного образования получают рабочие профессии (аппаратчик, оператор, лаборант-аналитик) с присвоением квалификационных разрядов. Проектная подготовка осуществляется в течение всего периода обучения. Проектирование предполагает поэтапное выполнение научного исследования по поиску и возможности применения наилучшей доступной технологии, разработку технико-технологического решения по совершенствованию производственного процесса, формирование организационной программы осуществления модернизации технологического объекта. Выполнение проекта (выпускной квалификационной работы ‒ ВКР)

помогает студентам комплексно использовать знания, умения и навыки, приобретенные в результате освоения всех видов подготовки.

Для оценки сформированности компетенций технологического развития используются результаты защиты ВКР, рецензирования выпускной работы (мнение экспертов) в ходе итоговой государственной аттестации и отзывы руководителей ВКР. В качестве критериев оценки сформированности компетенций рассматриваются когнитивный, деятельностный, личностный. Показателями критериев выступают требования к ВКР и публичной презентации проекта. Показателями когнитивного критерия являются степень научной новизны инженерных решений, решенность проблем импортозамещения, перспективность и конкурентоспособность инженерного решения, практическая значимость, экономическая эффективность. При оценке деятельностного критерия учитывались анализ востребованности инженерного решения на рынке инноваций, проектирование с учетом требований производства, достоверность выполненных расчетов, оценка социально-экономической эффективности проектного решения. Личностный критерий оценивался по способности к профессиональному диалогу, логичности представления материалов, уверенности в суждениях, са-моорганизованности. Анализ критериальных показателей позволяет определить уровни сформированности компетенций технологического развития (повышенный, базовый).

Модель инженерной (магистерской) подготовки к обеспечению технологической независимости нефтегазохимического комплекса внедрена в ФГБОУ ВО «КНИТУ» с 2019 г. Результаты формирования компетенций технологического развития магистров технологического и проектного профилей, выпустившихся в 2021, 2022 и 2023 гг., представлены в таблице 2. Анализ результатов свидетельствует о большом количестве выпускников (75‒92 % от общего количества выпускников в течение года), продемонстрировавших повышенный уровень сформированности компетенций технологического развития. Отличительной особенностью результативности инженерной подготовки в 2023 г. является высокая заинтересованность работодателей проектными идеями студентов – 28 % выпускных проектов приняты к рассмотрению техническими советами предприятий как потенциальные внедренческие разработки.

Таблица 2

Уровень сформированности профессиональных компетенций магистров химической технологии

Table 2

Level of professional competencies for master's degree students majoring in chemical technology

|

Год выпуска |

Количество выпускников технологического и проектного профилей |

Уровень сформированности |

|||

|

Базовый |

Повышенный |

||||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

||

|

2021 |

36 |

3 |

8 |

33 |

92 |

|

2022 |

20 |

5 |

25 |

15 |

75 |

|

2023 |

28 |

5 |

17 |

23 |

83 |

Устойчивая возможность государства и общества достигать национальных целей и реализовывать интересы в условиях санкционного давления требует наращивания технологического суверенитета. Правительство РФ утвердило концепцию технологической политики страны, в которой заявлена актуальность кадрового обеспечения процесса достижения технологической независимости.

Ключевыми субъектами обеспечения технологического суверенитета являются инженеры, способные к решению многоплановых задач научнотехнологического и организационно-управленческого характера. Расширение спектра профессиональных задач определяет необходимость формирования у будущих инженеров компетенций технологического развития. Образовательный процесс по формированию актуальных инженерных компетенций осуществляется при многостороннем участии высокотехнологичных партнеров и включает теоретико-практическую, производственную, проектную подготовку, которая комбинируется с организацией дополнительного образования студентов. Проведенный эксперимент показал, что овладение проектноинновационными, прогностическо-аналитическими, экономико-оценочными, управленческо-производственными компетенциями обеспечит инженерам эффективное участие во всех сферах научно-производственной деятельности. Результаты исследования свидетельствуют о способности выпускников к решению задач повышения конкурентоспособности производств за счет внедрения новых технологий и трансформации устаревших, импортозамещения, оценки социально-экономической эффективности инженерных решений. Таким образом, будущие инженеры готовы к развитию существующих и созданию новых производств, что способствует достижению технологической независимости.

Список литературы Инженерная подготовка как фактор достижения технологической независимости промышленного комплекса

- Эксперты оценили готовность России к технологическому суверенитету [Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/04/05/969686-gotovnost-tehnologicheskomu-suverenitetu (дата обращения 20.11.2023).

- Реакция замещения [Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: https://www.vedomosti.ru/industry/energy_future/articles/2023/03/30/968708-reaktsiya-zamescheniya (дата обращения 15.11.2023).

- Тузиков А. Р., Зинурова Р. И. Новые вызовы и тренды социального заказа на инженерно-химическую подготовку в технических университетах России // Управление устойчивым развитием. 2022. Вып. 3 (40). C. 70‒75.

- Кадры технологического суверенитета России ‒ прежние проблемы и назревшие решения / Т. Н. Блинова [и др.] // Университетское управление: практика и анализ. 2023. Вып. 26 (4). С. 37‒52. DOI: 10.15826/umpa.2022.04.029

- Новиков А. М. Российское образование в новой эпохе. Парадоксы наследия. Векторы развития. Москва, 2000. 272 68с.

- Журавлева М. В. Региональная система опережающей профессиональной подготовки кадров для нефтехимического комплекса // Вестник Казанского технологического университета. 2011. Вып. 1. С. 318‒323.

- Трансдисциплинарность [Электронный ресурс] // Сайт: Академик. [2000–2016]. Электрон. дан. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/429480 (дата обращения 06.12.2023).

- Zhuravleva M., Bashkirtseva N., Valeeva E., Zinnurova O., Ovchinnikova J. Interdisci-plinary approach to teaching petrochemical engineers // Mobility for Smart Cities and Regional De-velopment ‒ Challenges for Higher Education. 2022. Vol. 1. P. 645‒652. DOI: 10.1007/978-3-030-93904-5_64

- Носков М. В., Носкова О. Е Формирование междисциплинарной профессиональной поликомпетентности в процессе общетехнической подготовки // Преподаватель XXI век. 2022. Вып. 1. Ч. 1. С. 30–40. DOI: 10.31862/2073-9613-2022-1-30-40

- Irismetov A. E. Formation of Professional Competences for Future Environmental Engi-neers Based on the Interdisciplinary Approach // Engineering Education. 2016. Vol. 20. P. 257‒261.

- Ахметвалиева А. И., Журавлева М. В., Котова Н. В. Проектирование управленческой подготовки магистров химической технологии // Казанский педагогический журнал. 2020. Вып. 1 (138). С. 103‒110. DOI: 10.34772/KPJ.2020.138.1.014

- Инженерное образование на основе интеграции с наукой и промышленностью / Ю. М. Казаков [и др.] // Высшее образование в России. 2020. Вып. 12. С. 105‒115. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-12-105-118

- Соболев А. Б. Проблемы и перспективы сетевого взаимодействия вузов // Вестник Герценовского университета. 2014. Вып. 3-4. С. 3‒11.

- Передовая инженерная школа «Промхимтех» ФГБОУ ВО «КНИТУ» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: https://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=7252 (дата обращения 09.12.2023).

- Передовая инженерная школа университета Иннополис [Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: https://edu.innopolis.university/engineers (дата обращения 09.12.2023).

- Жданеев О. В. Обеспечение технологического суверенитета ТЭК Российской Федерации // Записки горного института. 2022. Т. 258. С. 1068‒1071.