Инженерная школа как один из способов реализации элементов STEM-образования в рамках сетевого взаимодействия «школа-вуз»

Автор: Гордеева И.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена описанию опыта проведения занятий в инженерной школе на базе Уральского государственного экономического университета в рамках сетевого взаимодействия «школа-вуз» для учащихся учреждений общего среднего образования г. Екатеринбурга. Показано, что подобные занятия, на которых участники получают теоретическую информацию в форме лекций и опыт проведения экспериментальной исследовательской работы по естественным и технологическим направлениям, представляют собой пример эффективного стимулирования интереса обучающихся к ряду дисциплин STEMцикла и способствуют осознанному выбору будущей профессиональной деятельности в сфере науки и технологий.

Инженерная школа, учащиеся школ, сетевое взаимодействие «школа-вуз», экспериментальная работа, естественные науки, технологическая подготовка

Короткий адрес: https://sciup.org/170210859

IDR: 170210859 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-80-85

Текст научной статьи Инженерная школа как один из способов реализации элементов STEM-образования в рамках сетевого взаимодействия «школа-вуз»

Современное высокотехнологичное общество, развитие которого во многом определяется стремительным прогрессом в таких прикладных направлениях как информационные технологии, биотехнологии, химия сложных органических соединений и др., как никогда ранее зависит от уровня знаний, умений и навыков со стороны производителей, и способности ориентироваться в огромном объеме информации со стороны грамотных потребителей инновационных продуктов. Все это, в свою очередь, подразумевает возрастание спроса на специалистов в области естественных наук, технических и технологических направлений, умеющих не только осуществлять исследовательскую деятельность, но и обеспечивать воплощение изобретений в конкретную, востребованную на рынке продукцию [1]. В связи с этим особое значение приобретает образование в STEM-области знаний (Science, Technology, Engineering and Mathematics), концепция которой подразумевает интегрированный курс, сочетающий изучение природных процессов и явлений (термин Science в англоязычной литературе в большинстве случаев обозначает совокупность естественных наук, таких как физика, химия и биология) и разработку технических средств и новых технологий на основе полученных знаний [2]. STEM-образование, таким образом, представляет собой востребованное направ- ление подготовки специалистов, обладающих не только и не столько высоким уровнем академических знаний в какой-либо естественнонаучной сфере, но и навыками практической деятельности, умением решать задачи, используя информацию из смежных областей науки. Подобное образование может осуществляться как на уровне высших и средних профессиональных учебных заведений, так и в пределах программы профильных классов в рамках общеобразовательной школы, например, при создании действующих моделей в робототехнике [3]. Чаще всего STEM-образование находит применение в проектной деятельности, формируя у обучающихся не только навыки работы в прикладных областях науки, но и умение анализировать и критически оценивать разнообразие информации, поступающей из различных источников. По мнению С.Б. Мурадовой, внедрение STEM-образования в программу средних школ необходимо для формирования у обучающихся интереса (а, впоследствии, и внутренней мотивации) к изучению естественных наук и «способности к новому мышлению и работе с новыми технологиями» [3, с. 45]. В дальнейшем часть обучающихся будет сориентирована на выбор профессии в сфере науки и технологий, что позволит в определенной мере решить серьезную проблему недостатка кадров в данной области, так как в настоящее время фик- сируется достаточно низкий интерес учащихся средних школ к перспективе карьеры ученого-исследователя, что вызывает справедливую озабоченность как работодателей, так и государственных структур.

На текущий момент в педагогической литературе представлено достаточно большое количество работ, авторы которых рассматривают разнообразные педагогические приемы, методы и технологии, нацеленные на повышение интереса обучающихся к предметам и дисциплинам естественнонаучного цикла. В частности, С.М. Бутакова и Е.В. Феськова исследуют влияние инженерных соревнований на стимулирование внутренней мотивации к изучению естественнонаучных дисциплин у студентов технического университета, отмечая, что учебно-познавательный мотив является доминирующим при обучении [4]. Н.В. Андриевских и Е.А. Селезнева, в свою очередь, отмечают эффективность использования межпредметных связей в рамках практико-ориентированного подхода в обучении учеников средних школ, реализуя, таким образом, элементы STEM-образования, безотносительно от внедрения подобного интегрированного курса в школьную программу [5]. Ряд авторов указывая, что по уровню естественнонаучной грамотности российские школьники существенно уступают своим ровесникам из экономически развитых европейских и азиатских стран, в то же время признают, что уровень мотивации у отечественных учащихся к изучению программ курсов физики, химии и биологии выше, чем аналогичные показатели для зарубежных государств, что, безусловно, является положительной тенденцией [6].

Однако во всех подобных случаях речь идет об использовании технологий STEM-образования исключительно в пределах учебного времени в конкретном университете, колледже или школе, при этом не рассматривается возможность сочетания данных подхо- дов в рамках популярного в настоящее время сетевого взаимодействия между высшими и средними общеобразовательными учебными заведениями. Именно подобный подход, при условии грамотной организации в виде дополнительного образования, способен не только заинтересовать обучающихся в получении новых знаний в области естественных наук, но и обеспечить формирование навыков исследовательской практической деятельности, нацеленной на решение конкретных проблем, и одновременно мотивировать на выбор будущей профессии в сфере науки и технологий [6; 7].

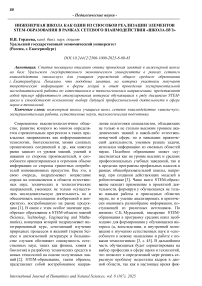

В Уральском государственном экономическом университете на протяжении 20192025 гг. осуществляются занятия в рамках инженерной школы для учащихся 9-11-х классов общеобразовательных и профильных школ г. Екатеринбурга на основе договоров о сетевом взаимодействии. В процессе аудиторных занятий, организуемых во внеучебное время в качестве дополнительного образования, проводятся лекции и лабораторнопрактические исследования, во время которых обучающиеся не только получают теоретические знания в таких областях, как биотехнологии, физика, химия, технологии производства продуктов общественного питания и анализ качества продовольственных товаров, но и овладевают навыками экспериментальной работы с последующей обработкой результатов и их оценкой. Занятия проводятся под руководством представителей профессорско-преподавательского состава УрГЭУ на основе разработанных последними программ изучаемых курсов. Ниже, на рисунке 1, представлена блоковая структура занятий, предлагаемых учащимся инженерной школы в течение учебного года (занятия в школе осуществляются на протяжении данного периода времени, после завершения курса все участники получают сертификаты).

физика и химия

Рис. 1. Основные тематические блоки занятий участников инженерной школы (% от общего количества занятий)

Как следует из представленных данных, более половины всех занятий приходится на такие прикладные направления как биотехнологии и технологии производства продуктов общественного питания, вызывающие, согласно данным опросов, наибольший интерес обучающихся (около 62% опрошенных участников инженерной школы отметили, что темы, связанные с биотехногиями, включая теоретическую генную инженерию и прикладные технологии использования ферментативных процессов, являются наиболее интересными и имеющими практическое значение). В то же время лабораторно-практические занятия по таким направлениям как химия и биология, также вызывают традиционно достаточно высокий интерес обучающихся (51% и 54% указали в опросах значимость и интерес подоб- ных тем), в первую очередь, благодаря ярким и в то же время логичным экспериментам, позволяющим продемонстрировать непосредственную связь данных наук с такими важными проблемами, как поддержание здорового образа жизни, оценка качества сырья для продовольственной и фармацевтической промышленности и пр. (на рисунке 2 - участники инженерной школы во время занятия в химической лаборатории). При этом многие участники школы отмечают, что впервые получили возможность принять непосредственное участие в настоящей экспериментальной деятельности, поскольку, к сожалению, материально-техническая база ряда школ не позволяет в полной мере организовать лабораторнопрактические занятия, особенно в непрофильных классах.

Рис. 2. Участники инженерной школы на лабораторном занятии

Занятия, связанные с использованием математических методов обработки результатов измерений и особенно физических экспери- ментов, к сожалению, традиционно демонстрируют наименьшую привлекательность в глазах обучающихся (только 21% указали данные темы в качестве интересных, но в то же время около 82% отметили их сложность для понимания и изучения). Тем не менее, включение подобных дисциплин в программу инженерной школы было обусловлено необходимостью продемонстрировать ее участникам интегрированность изучаемого курса и тесную связь между различными дисциплинами естественнонаучного цикла, а также важность использования знаний в области физических законов для решения конкретных прикладных биотехнологических и пр. задач [8]. К сожалению, традиционная расчлененность программы школьного естественнонаучного образования на отдельные дисциплины не позволяет обучающимся в полной мере осознавать единство структуры природного мира и всеобщность действующих законов природы безотносительно от объекта изучения. В этом плане интегрированный курс естествознания или включение отдельных элементов STEM-образования в практическую программу инженерной школы, безусловно, играют положительную роль не только для обучения навыкам решения конкретных практических задач, но и для формирования у участников школы целостного естественнонаучного мировоззрения.

Опросы, регулярно проводимые среди обучающихся, и перманентный рост числа участников инженерной школы (от 18 человек в 2019-2020 гг. до 62 в 2024-2025 гг.) демонстрируют значимость подобного мероприятия для стимулирования интереса учащихся к естественнонаучным дисциплинам и перспективам выбора будущей профессии и дальнейшей карьеры в сфере науки и технологий: ес- ли после завершения обучения в инженерной школе в 2019-2020 гг. только 5 ее участников выбрали техническое или естественнонаучное направление подготовки в университете или колледже, то в 2024-2025 гг. таких участников инженерной школы было уже 54. Таким образом, можно отметить положительную тенденцию в привлечении участников мероприятия, что обусловлено не только рекламными акциями со стороны УрГЭУ, но и обменом информацией учащимися школы со своими ровесниками в пределах Екатеринбурга через социальные сети и другие способы коммуникации.

Помимо подготовки будущих абитуриентов, инженерная школа нацелена на формирование у обучающихся навыков научноисследовательской работы, заключающихся не только в обучении методам экспериментальной деятельности, но и в умении формулировать конкретную проблему, которая нередко находится «на стыке» нескольких естественных наук, и искать способы ее решения в процессе группового или индивидуального подхода (первый вариант превалирует, таким образом у школьников проявляются способности поиска и анализа необходимой информации, коммуникации друг с другом, отстаивания своей точки зрения и пр.) [9]. Выполненные в процессе занятий в инженерной школе проекты могут быть представлены в виде подготовленных докладов на международном конкурсе работ школьников «Дебют в науке» в рамках ежегодного Евразийского экономического форума молодежи, организуемого на базе УрГЭУ (рис. 3) и других мероприятиях, реализуемых на площадках средних школ в течение учебного года.

Рис. 3. Выступление участника инженерной школы на конкурсе школьников «Дебют в науке» в рамках Евразийского экономического форума молодежи

Ранее уже отмечалось, что элементы STEM-образования, несмотря на отсутствие единой официальной программы, уже на протяжении ряда лет достаточно успешно внедряются в систему как профессионального, так и общего образования, что обусловлено необходимостью подготовки специалистов, обладающих навыками решения конкретных инженерных и технологических прикладных задач с использованием знаний из различных областей естественных наук. Предлагаемые современными педагогами методы и технологии обучения подобных специалистов определяются спецификой учебного заведения, но, в конечном итоге, нацелены не только на формирование необходимых знаний, умений и навыков, но и повышение внутренней мотивации обучаемого контингента к их получению, базирующейся на интересе к изучаемым темам. Как показывает опыт многих исследователей, одним из наиболее перспективных способов стимулирования интереса обучающихся является организация разнообразных программ дополнительного образования, в рамках которого первые получают возможность ознакомиться с новыми технологиями и инструментами решения конкретных проблем в экспериментальных условиях под руководством опытных специалистов [7]. Эффективность данных мероприятий подтверждается целым рядом примеров и свидетельствует о наличии интереса у определенного контингента учащихся к углубленному изучению именно практических компонентов естествознания (имеющих отношение к решению как глобальных проблем, так и задач, связанных, например, с проблемами здорового образа жизни и др.) за пределами традиционной школьной программы. Одним из успешных примеров подобного дополнительного образования является организация работы инженерной школы в рамках сетевого взаимодействия «школа-вуз» на базе высшего учебного заведения, в процессе обучения в которой учащиеся овладевают навыками экспериментальной работы в области пищевых технологий, биотехнологий и некоторых других сфер, связанных с производством продуктов питания и оценкой их качества. Об эффективности подобного мероприятия свидетельствуют как оценки самих участников с точки зрения интереса и важности изучаемых тем в повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности, так и позитивный тренд в сторону постоянного возрастания количества выпускников, выбравших в дальнейшем для поступления в высшие учебные заведения направления подготовки, связанные с технической, технологической или естественнонаучной деятельностью. Все это, безусловно, является успешным примером интеграции некоторых элементов естественнонаучного образования, относящихся к STEM-области, в программу обучения современных учащихся старших классов, заинтересованных в допол- нительном изучении прикладных аспектов современной науки с целью выбора направления своей будущей профессиональной деятельности в сфере техники и технологий.